人教版七年级美术第1课:源于生活 高于生活

- 格式:ppt

- 大小:9.38 MB

- 文档页数:33

人教版《美术》(七年级下册)第一单元第一课《源于生活高于生活》教案教材:人教版《美术》(七年级下册)课题:源于生活高于生活课型:欣赏课班级:七一班一、教材分析:《全日制义务教育美术课程标准》初中阶段对"欣赏评述"课的要求是学生能"对美术作品和美术现象进行简短评述"。

"欣赏评述"是对美术作品进行分析、解释、判断的教学活动。

评述更着眼于对美术作品理解、评价的表达。

目前,学生欣赏美术作品往往以"像不像"来衡量,这体现了学生对艺术与生活的关系,认为艺术应该反映生活的朴素的理解。

然而,许多美术作品所创造的艺术形象又与生活中的真实原型不一样,对此学生就说不出道理了,尤其是对现代艺术与生活的关系,他们不能理解且疑惑甚多,既不可能"欣赏"也不会评述了。

学习此课的目的就是使学生能更好的理解艺术与生活的关系,即"",为欣赏评述美术作品奠定基础。

马克思主义哲学认为物质是第一性的,意识是第二性的,意识是对物质的能动的反映。

艺术作为社会意识形态,是社会存在的反映,美术作品作为人的意识的物化形态,是美术家能动的反映社会存在的结果,它作用于社会。

美术作品的创作分再现性和表现性的两类。

再现性的艺术是以真实再现客观世界为目的,作品的艺术形象逼真写实。

艺术家通过真实再现客观对象的形象,表现自己对世界的认识、情感和思想,其创造的艺术形象以栩栩如生而称道。

表现性绘画是以客观对象为媒介,主要在于表达作者个人的主观精神,即思想、情感或审美理想等。

画面的艺术形象予以夸张、变形的处理,或予以荒诞的组合等,从而创造一个新的艺术世界。

表现性艺术中的抽象派、超现实主义的绘画作品中,画面中所表现的艺术形象虽然与生活中的原型有很大差距,但仍是源于生活的,如果没有对生活的体验,也就不会有绘画情感表达的形式感悟。

因而它不仅源于生活,更高于生活。

人教版初中美术教案分享第一单元美术是创造性劳动第一课源于生活高于生活一、课题源于生活高于生活二、课时1课时三、教学目标1、知识与技能:学习感受艺术家如何用作品表现对生活的想法、感受、传达自己的情绪;2、过程与方法:通过欣赏不同作品的形式、内容,了解作品创作背后的现实,并通过了解创作背景和作品本身,了解如何创作;3、情感与价值观:通过赏析艺术家作品的创作背景和创作作品本身,提高审美,树立正确的三观。

四、教学重难点1、重点:理解艺术“源于生活、高于生活”2、难点:正确理解作品的创作背景、过程,以及创作技巧对情感传达的推进作用。

四、教学准备多媒体课件五、教学过程(一)引入新课多媒体播放一段《白鹿原》电影的选段。

提问1:大家知道这是什么电影吗?讲诉的是哪一段真实历史呢?学生回答+老师小结:是的,这部电影片段来自XXX。

老师引出本课重点内容,都说艺术源于生活,却又高于生活,我们今天就跟着艺术家的作品,来具体感知一下,他们的艺术作品,是来自于生活的哪一面,艺术家又是怎么一个创作过程,让作品所表现的生活得到升华。

(二)新课教学1、赏析美术作品《血衣》初步了解《血衣》的创作背景提问1:请一位同学来简单介绍一下《血衣》这副作品所展现的历史?初步了解《血衣》的创作过程演示法,多媒体课件逐步展示作者如何创作一个人物提问1:大家觉得画中这位人物,作者最初的画稿和最终的画稿,有什么不一样?给人的感受有没有不一样?学生回答+老师小结:人物所画的角度不一样,终稿能感觉到人物更加的悲愤。

更深入了解《血衣》这副绘画作品中,所创作的人物,从人物所处位置、外形、动作、表情上,作者是如何表现的?提问1:请一位同学简单介绍一下这个人物,并推测出自己理解的这位人物的情绪或者心情。

2、让学生尝试赏析美术作品《格尔尼卡》对比法,老师先用多媒体课件展示格尔尼卡的灵感来源,让学生们先用眼睛看实景照片,请学生们记住现在的情绪。

讲授法,老师再用多媒体课件,展示《格尔尼卡》这副抽象画作,讲解作品里各元素的表现形式和传达的情绪,请各位学生体会,能不能引起共鸣。

人教版七年级美术下册第一单元第1课源于生活,高于生活教案一、教材分析本课是人教版七年级美术下册第一单元的第一课,主要内容是学习和了解生活中的美术,以及美术与生活的相互关系。

本课旨在通过引导学生观察和欣赏生活中的美术现象,感受美术的多样性和魅力,激发学生对美术的兴趣和热爱,同时也提高学生对生活中美的发现和欣赏能力。

二、教学目标1.知识与技能:让学生了解生活中的美术现象和其意义。

学习和掌握观察和欣赏美术作品的方法。

培养学生的审美能力和对美术的热爱。

2.过程与方法:通过观察、讨论和探究的方式,让学生亲身体验和感受生活中的美。

通过欣赏和分析美术作品,让学生深入了解美术作品的内涵和价值。

通过小组合作和自主探究的方式,让学生学会合作学习的方法。

3.情感态度价值观:培养学生的审美情趣和对美术的热爱。

提高学生的观察能力、分析能力和创新能力。

增强学生对生活中美的发现和欣赏能力。

三、教学重点与难点1.教学重点:让学生了解生活中的美术现象及其意义。

让学生掌握观察和欣赏美术作品的方法。

培养学生的审美能力和对美术的热爱。

2.教学难点:如何引导学生发现和欣赏生活中的美。

如何让学生理解美术作品的内涵和价值。

如何让学生学会合作学习的方法。

四、教学准备1.教师需要准备:本课的教学课件、图片和视频等多媒体资源。

一些具有代表性的美术作品和学生作品。

一些与美术有关的实物或图片资料。

2.学生需要准备:学生需要有良好的观察和思考习惯。

学生需要具备一定的文化素养和审美基础。

学生需要了解一些基本的美术术语和概念。

五、教学过程1.导入新课(5分钟):通过多媒体展示一些生活中的美术现象,引导学生进入本课的主题。

引导学生思考:什么是美术?美术与我们的生活有什么关系?教师简要介绍本课的学习内容和目标。

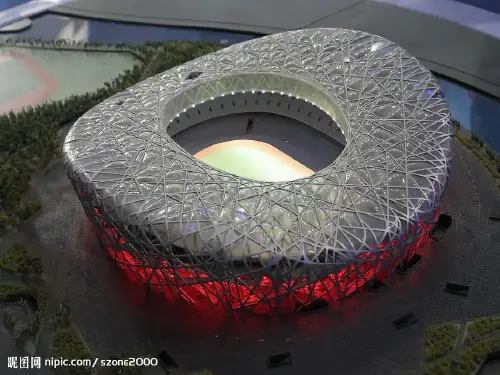

2.学习新课(30分钟):通过展示一些常见的美术作品(如绘画、雕塑、建筑等)和实物(如服饰、家居用品等),引导学生了解美术的多样性和魅力。

通过小组合作的方式,让学生自主探究美术作品的内涵和价值,并派代表进行展示和交流。

人美版初中七年级下册第1课《艺术源于生活高于生活》教学设计一、教材分析:《全日制义务教育美术课程标准》初中阶段对"欣赏评述"课的要求是学生能"对美术作品和美术现象进行简短评述"。

"欣赏评述"是对美术作品进行分析、解释、判断的教学活动。

评述更着眼于对美术作品理解、评价的表达。

目前,学生欣赏美术作品往往以"像不像"来衡量,这体现了学生对艺术与生活的关系,认为艺术应该反映生活的朴素的理解。

然而,许多美术作品所创造的艺术形象又与生活中的真实原型不一样,对此学生就说不出道理了,尤其是对现代艺术与生活的关系,他们不能理解且疑惑甚多,既不可能"欣赏"也不会评述了。

学习此课的目的就是使学生能更好的理解艺术与生活的关系,即"艺术源于生活,高于生活",为欣赏评述美术作品奠定基础。

马克思主义哲学认为物质是第一性的,意识是第二性的,意识是对物质的能动的反映。

艺术作为社会意识形态,是社会存在的反映,美术作品作为人的意识的物化形态,是美术家能动的反映社会存在的结果,它作用于社会。

二、教学思路:三、教学目标:1、通过艺术作品的欣赏和分析,使学生进一步理解"艺术源于生活,高于生活。

"的道理。

2、通过艺术作品的欣赏和分析,使学生初步学会欣赏艺术作品。

在思考和讨论中培养学生合作互动地解决问题的能力,锻炼学生的评述能力。

3、培养学生的参与意识,增强学生的民族自豪感,激发学生的爱国主义热情。

四、教学重点:使学生理解艺术创作的题材、内容与技法都源于生活,艺术家所创造的艺术作品及其艺术形象是高于生活的。

教学难点:以美术作品作为切入点,使学生理解"艺术源于生活,高于生活。

"五、教学准备:教师:教材,教学课件,实物投影仪等。

六、教学内容及过程:(一)组织教学:检查学具,安定课堂。

(二)导入。

第1课源于生活,高于生活一.教学目标1、知识与技能:通过学习,使学生了解美术的基础理论,为欣赏评述美术作品奠定理论基础。

知识目标:通过思考和讨论,培养学生参与意识,合作互动解决问题和分析问题的能力。

2、过程与方法目标:提问、讲解、分析、演示、讨论。

3、情感、态度、价值观目标:通过画家的创作故事激发学生热爱生活热爱艺术的思想情感。

二.学情分析本节课的学习者特征分析主要是根据教师平时对学生的了解以及学生年龄段的思维发展情况而做出的:1、学生为七年级的孩子,具有较强的求知欲和好奇心。

2、学生有过较多的探究学习的经验。

3、学生已经学过手绘线条图案的相关知识。

4、学生能够简单应用手绘线条图案的相关知识解决问题。

5、学生在平常的生活中已经接触过有关设计的例子。

6、在这个年龄阶段的学生思维发展处在关键期。

三.教学重难点教学重点:使学生理解艺术创作的内容与技法都源于生活,艺术家所创造的艺术作品及其艺术形象是高于生活的。

教学难点:已美术作品为切入点,使学生理解表现性艺术是否符合这一点。

四.教学过程活动1【导入】京剧导入引出课题同学们你们看过京剧吗?京剧里的动作与我们生活中的动作一样吗?美吗?有艺术性吗?这些动作是不是从我们生活中来的了?学生讨论回答,教师总结这说明艺术创造和现实生活有着密不可分的关系,也就是说生活中的所有点滴小事或者发生过的事是艺术素材的提供者和原形.今天来学习第一课《艺术源于生活,高于生活》。

活动2【讲授】一、欣赏国画作品《虾》作者:齐白石1、齐白石简介:齐白石是我国著名的艺术家,他在诗、书、画、等方面都有很高成就。

他作画反对拘泥于形似,主张形神兼备。

他认为“作画妙在似与不似之间”,“太似为媚俗,不似为欺世”都不可取。

2、齐白石画的虾与真虾有什么不同?真虾的眼睛看上去是一个小点,他却以浓墨横笔将虾眼画的非常突出,显得极为精神;真虾的腿有很多,他删繁就简,仅画五条,就显得多而生动。

所以他画的虾,既让人感到虾是充满生命力的,又让人体会到苍劲有力的笔法和浓淡干湿变化的墨色的艺术美感。

第一课源于生活高于生活广水市实验初中刘强教学目标知识与技能通过对美术创作一般过程的分析,理解美术作品中的绘画题材、形式、艺术处理的技法皆源于客观世界,了解美术作品的创作与现实生活、画家个人情感、物质材料及艺术技巧的关系,初步掌握美术欣赏评述的基本理论和方法。

过程与方法通过比较、分析、讨论、欣赏与评述等方法,初步学习并掌握对美术作品中绘画题材、艺术处理的技法与生活之间关系的欣赏评述方法。

情感、态度和价值观通过分析不同美术作品的产生过程,增强学生价值观,尊重理解艺术家及其创造的劳动价值和意义;在欣赏、体验的过程中培养学生更加用心地观察生活以及对生活积极健康的态度。

教学重点:《血衣》教学难点:《格尔尼卡》教学过程1.课前准备:教师为学生准备学案,制作课件。

为学生提供相关的学习辅助资料,包括课文中所涉及的作品、画家生平、创作背景等,也可以为学生提供拓展的一些学习资料。

提供一些相关的网站供学生参考。

2.课堂引导阶段:展示作品王式廓的《血衣》素描稿及其创作过程和相关的素描草图,介绍画家及创作背景。

提出问题:从这幅作品的创作过程看,你认为再现性美术作品的产生需要哪些条件(考虑哪些因素)学生围绕问题展开思考,初步发表自己的看法。

3.发展阶段:(1)学生欣赏《血衣》中几组人物的形象,揣摩人物内心情感,加深对作品人物性格及作品内涵的理解。

教师小结:再现性美术作品是真实再现客观世界,作品的艺术形象是逼真写实的。

但作品绝不是简单地照搬生活,它是画家反复思考、提炼、加工的智慧结晶,是具有创造性意义的劳动。

(2)展示油画作品毕加索的《格尔尼卡》及其创作过程和相关的素描草图,介绍画家及创作背景。

提出问题:毕加索的《格尔尼卡》这幅表现性绘画中的形象也来源于生活吗它和再现性绘画中形象有什么不同画家为什么要这样画呢教师引导学生理解象征手法在作品中的强大的表现力和深刻的内涵。

简单介绍立体主义绘画的特点和画家毕加索,进一步加深对作品的理解。