淮河流域水患

- 格式:pptx

- 大小:490.62 KB

- 文档页数:20

近代河南省淮河流域水灾的空间分布朱正业;杨立红【摘要】淮河流域是河南省范围最大的水系,受自然、人为等因素的影响,近代河南省淮河流域致灾强度大,受灾范围广.从水灾的分布而言,有的是淮河干支流同时发生的水灾,有的年份受灾州县数量数十个;同一个受灾州县里,受灾面积、受灾程度也有很大差别.【期刊名称】《阜阳师范学院学报(社会科学版)》【年(卷),期】2015(000)004【总页数】5页(P1-5)【关键词】近代;淮河流域;水灾;空间分布【作者】朱正业;杨立红【作者单位】安徽大学历史系,合肥230039;安徽中医药大学人文学院,合肥230038【正文语种】中文【中图分类】K929.42淮河流域是河南省范围最大的水系,北部以黄河及废黄河为界,西以伏牛山、外方山与伊洛河为界,南及西南以大别山、桐柏山与长江流域分界。

在河南省内面积88310平方公里,约占河南省总面积的53%。

其中山区面积占省淮河流域面积的22%,丘陵区面积占16.5%,平原面积占61.5%。

“淮源附近,桐柏山顶高1127公尺,桐柏县附近地高乃仅160公尺,息县以东,更降至40公尺以下;淮水支流行于豫省中部者,均位于丘陵地带,地高介于一、二百公尺之间,豫省东境自商丘项城正阳以东,地高均在40公尺以下,自此东趋皖省,地形愈趋愈下。

”[1]淮河干流南侧各支流,多发源于豫南大别山区,源流较短促,河床比降大,水流湍急,洪水来势凶猛,洪量很大。

北侧诸支流大部分发源于豫西山地和黄河南堤平坡地,西部山区常有暴雨。

每当暴雨来临,流速大,冲刷力强,是土壤侵蚀最严重的地区。

邓拓在《中国救荒史》中对淮河易发生水灾的原因作了分析,他指出:“淮河,发源于桐柏山北,有支流二十余处,长短容量各不相同,但都归入淮水。

自黄河夺取淮水故道,把浑浊的泥沙,带入淮河以后,历时既久,河沙沉积,河床便逐渐淤塞。

后来,黄河又改道,留给淮河的,就是那已被淤塞的旱路。

如遇大雨,河身就不免漫溢,而各支流又要灌入,因此,水灾的形成,就是很自然的事了。

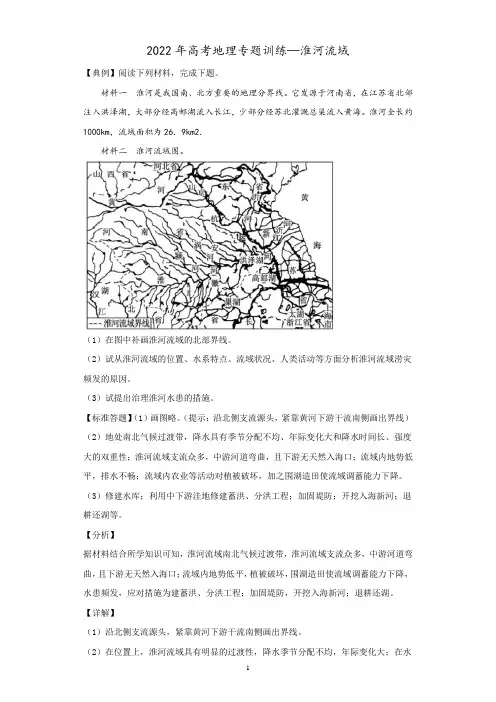

2022年高考地理专题训练—淮河流域【典例】阅读下列材料,完成下题。

材料一淮河是我国南、北方重要的地理分界线。

它发源于河南省,在江苏省北部注入洪泽湖,大部分经高邮湖流入长江,少部分经苏北灌溉总渠流入黄海。

淮河全长约1000km,流域面积为26.9km2.材料二淮河流域图。

(1)在图中补画淮河流域的北部界线。

(2)试从淮河流域的位置、水系特点、流域状况、人类活动等方面分析淮河流域涝灾频发的原因。

(3)试提出治理淮河水患的措施。

【标准答题】(1)画图略。

(提示:沿北侧支流源头,紧靠黄河下游干流南侧画出界线)(2)地处南北气候过渡带,降水具有季节分配不均、年际变化大和降水时间长、强度大的双重性;淮河流域支流众多,中游河道弯曲,且下游无天然入海口;流域内地势低平,排水不畅;流域内农业等活动对植被破坏,加之围湖造田使流域调蓄能力下降。

(3)修建水库;利用中下游洼地修建蓄洪、分洪工程;加固堤防;开挖入海新河;退耕还湖等。

【分析】据材料结合所学知识可知,淮河流域南北气候过渡带,淮河流域支流众多,中游河道弯曲,且下游无天然入海口;流域内地势低平,植被破坏,围湖造田使流域调蓄能力下降,水患频发,应对措施为建蓄洪、分洪工程;加固堤防,开挖入海新河;退耕还湖。

【详解】(1)沿北侧支流源头,紧靠黄河下游干流南侧画出界线。

(2)在位置上,淮河流域具有明显的过渡性,降水季节分配不均,年际变化大;在水系上,支流多,下游无天然入海口;流域内地势低平、排水不畅;且农业活动对植被的破坏及围湖造田,使流域调蓄能力下降。

(3)治理措施一方面要建蓄洪、分洪工程;另一方面要加固堤防,开挖入海新河;同时还要退耕还湖。

【同类专练】1.读材料,回答问题。

材料一:2013年6月下旬至7月上旬,淮河流域连降暴雨,降水量比常年多1-4倍,出现自1991年以来的最大洪水;淮河旱灾有逐年加剧之势,且旱灾重于水灾。

2014年淮河流域出现春旱连伏旱,伏旱接秋旱的长期大旱,全流域受灾农田超过1亿亩,淮河干流断流长达120天。

新高一地理暑假精品课(人教版2019必修第一册)气象灾害【学习目标】1.了解气象灾害的的概念和分类。

2.理解洪涝灾害、干旱、台风以及寒潮等气象灾害的特点和影响。

【基础知识】一、洪涝灾害1.概念:连续性的降水或短时强降水导致江河洪水泛滥,或积水淹没低洼土地,造成财产损失和人员伤亡的一种灾害。

2.分布:主要受气候因素和地形因素的影响。

3.危害(1)洪水常常淹没农田、聚落等,破坏交通、通信、水利等基础设施,造成人员伤亡、农作物减产、交通受阻、人畜饮用水困难等。

(2)洪涝还会引发河流泥沙淤塞、水土流失等生态问题,破坏人类生存环境,制约区域经济发展。

(3)洪涝过后易发疫情,威胁人类身体健康。

(4)人口越密集、经济发展水平越高的地区,洪涝造成的损失越大。

4.我国洪水灾害的类型二、干旱灾害1.概念(1)干旱旱灾:因长时间无降水或降水异常偏少造成的空气干燥、土壤缺水的现象;当干旱持续时间较长,影响人类的生活和生产时,称为干旱灾害,简称旱灾。

2.分布:非洲、亚洲和大洋洲的内陆地区是世界上旱灾频繁发生的地区,其中非洲的旱灾最严重3.危害:极易造成农作物大量减产,乃至颗粒无收;也会影响牧草生长、加剧草场退化和沙漠化;还会引发水资源短缺,造成人畜饮水困难,严重时甚至影响经济发展乃至社会稳定。

此外,干旱极易引发沙尘暴、火灾、虫灾等灾害。

三、台风灾害1.概念在热带或副热带洋面上形成并强烈发展的大气旋涡,中心附近最大风力在12级以上;西北太平洋是世界上台风发生频率最高的海域。

2.危害(1)狂风能吹倒房屋,拔起大树,破坏交通、通信设施等。

(2)暴雨会引发洪水、滑坡、泥石流等灾害,并危害近海养殖。

(3)风暴潮侵蚀海岸,破坏海堤,造成海水倒灌。

四、寒潮灾害1.概念:因强冷空气迅速入侵造成某地大范围的剧烈降温,气温24小时内下降8℃及以上,且使得该地日最低气温下降到4℃及以下,并伴有大风、雨雪、冻害等现象的天气过程;北半球中高纬度地区的深秋到初春时节。

高考地理中国的水文灾害专项试卷(含解析)中国地大物博,因此自然灾难也是不可幸免的,以下是中国的水文灾难专项试题,请大伙儿认真做题。

1.关于洪涝灾难的说法,正确的是( )A.我国东部地区属季风气候,洪涝灾难较少B.我国的西北洪涝地区可不能有洪涝灾难发生C.锋面和气旋都会产生暴雨,形成洪灾D.洪水的形成只与降水的强度有关,与其他因素无关解析:我国东部地区处于季风气候区,洪涝灾难频发。

西北洪涝地区降水较少,防洪工程较少,因此一旦气候专门,降水增加,也会显现洪涝灾难。

答案:C2.有关暴雨洪涝的叙述,正确的是( )A.我国是世界上多暴雨的国家之一B.南美洲是每年全球洪水发生最多的地区C.我国大暴雨和特大暴雨要紧发生在东北和西北地区D.暴雨形成过程中伴有气流的强烈下沉运动解析:全球洪水发生最多的地区在亚洲而非南美洲;我国的大暴雨要紧集中在东部季风区;气流下沉一样可不能形成降水。

答案:A3.常发生在黄河上游和下游的自然灾难是( )A.洪涝B.水土流失C.地上河决口D.凌汛答案:D4.下列不属于洪水形成缘故的是( )A.冰雪融解B.冰凌堵塞河道C.人为因素导致大坝决口D.臭氧空泛解析:洪水形成的缘故有专门多,如强降水、冰雪融解、冰凌堵塞河道、人为或自然因素导致的大坝决口等。

臭氧空泛与洪水的形成没有联系。

答案:D5.有关流域汇水速度的叙述,正确的是( )A.植被覆盖率越高,汇水速度越快B.土壤含水率越低,汇水速度越快C.地面坡度越大,汇水速度越快D.人口密度越大,汇水速度越快解析:汇水速度与植被覆盖率负相关,与土壤含水率正相关,与地面坡度正相关。

流域汇水速度与人口密度关系不大。

答案:C6.有关河道排水速度的叙述,正确的是( )A.河谷越顺直、越通畅,排水速度越快B.纵向坡度越小,排水速度越快C.河流含沙量越大,排水速度越快D.河道中障碍物越多,排水速度越快答案:A7.下列人类活动有利于防备洪灾的是( )A.在河流上游滥伐森林B.大规模地围湖造田C.兴修水利工程D.在分洪区种植粮食答案:C8.阅读材料,完成下列问题。

黄河夺淮入海的原因及其危害一.黄河夺淮以前的淮河古代淮河水系,大体上是独流入海的淮河干流以及干流南北的许多支流。

淮北支流主要是洪汝河、颍河、涡河和汴泗河、沂沭河等。

其中支流水系变化最大的是泗水水系。

古泗水源出蒙山,经曲阜、兖州、沛县至徐州东北角会汴水;又在邳县的下邳会沂水、沭水,在宿迁以南会濉水。

至今淮阴与淮河会流。

古泗水的上游部分与现在的泗河相似,下游部分由于黄河夺淮,已被南四湖和中运河所代替。

古泗水流域面积比现今骆马湖以上沂沭泗水系面积要大,当时是淮河最大的支流。

淮河本来属于外流河,即淮河水最终将由陆地流入海洋,淮河原本也有自己的入海水道。

是一条独流入海的河流。

但由于淮河流域水系地貌的原因,历史上黄河中下游河道多次出现改道,特别是黄河的夺淮夺泗入海,淤塞了下游入海通道(即今废黄河),洪水排泄不畅,四处泛滥。

侵占了淮河的入海河道,使得原本成形的淮河水系出现紊乱,从而导致自然灾害频繁发生,或涝或旱。

1546年后,人为地把黄河引入泗水南流,和淮河一起入海。

由于黄强淮弱,淮河下游积沙渐高,形成地上河。

淮河不再成为一条畅通的水道,而在淮河较低地方,即在淮泗汇口以上的洪泽湖区,首先积水成一湖泊,把宋代以前各小湖连起来,成为洪泽湖。

黄河挟带一万多亿吨泥沙的黄水,使鲁南的沂、沐、泅河不能入淮;苏北淮阴以下入海河道被夷为平地,逼淮从洪泽湖南决入江;无数支流和湖泊被淤浅或被荒废,整个淮河水系遭到彻底破坏。

黄河使淮河环境的变迁,成了世界河道史上罕见的变化最激烈的河道之一。

根据史料记载,黄河曾有数次侵夺淮河流域,但为时较短,对淮河流域改变不大。

唯1194年第四次大改道起,淮河流域的豫东、皖北、苏北和鲁西南地区成了黄河洪水经常泛滥的地区。

黄河长达661年的侵淮,使得淮河流域的水系,发生了重大变化。

二.1194~1855年黄河夺淮的经过从1194~1855年,黄河长期夺淮达661年,这一时期,在中国的近代史上经历了宋、元、明、清四个朝代。

《河南水利与南水北调》2023年第12期施工技术2.2.3.5混凝土材料浇筑在浇筑过程中因意外情况而停止浇筑,如果停止时间没有超过混凝土材料初凝的时间,可以继续进行浇筑;如果停止时间超过混凝土材料初凝的时间,不能继续浇筑,直至已浇筑混凝土的抗压强度高于1.50MPa时,才能继续进行浇筑。

2.2.3.6混凝土材料拆模与养护人工配合机械完成混凝土拆模,当墙身混凝土强度达到30%时拆模,先拆下根部固定木器与连接螺栓,然后再分块拆下定型大模板,吊模的过程中避免混凝土棱角被撞伤。

混凝土U形防渗渠与箱涵洒水养护,而墙身披挂湿水麻包袋养护,养护时间大于7d,在养护期内要时刻确认墙身混凝土材料处于湿润状态,其他部位使用混凝土养护剂养护。

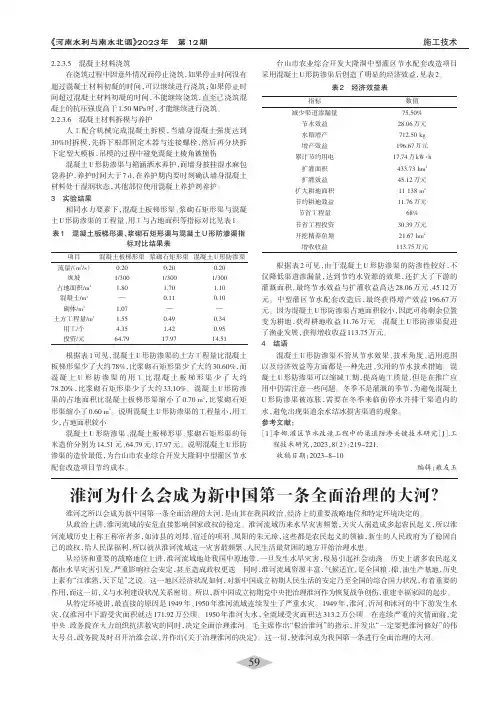

3实验结果相同水力要素下,混凝土板梯形渠、浆砌石矩形渠与混凝土U形防渗渠的工程量、用工与占地面积等指标对比见表1。

根据表1可见,混凝土U形防渗渠的土方工程量比混凝土板梯形渠少了大约78%,比浆砌石矩形渠少了大约30.60%,而混凝土U形防渗渠的用工比混凝土板梯形渠少了大约78.20%,比浆砌石矩形渠少了大约33.10%。

混凝土U形防渗渠的占地面积比混凝土板梯形渠缩小了0.70m2,比浆砌石矩形渠缩小了0.60m2。

说明混凝土U形防渗渠的工程量小,用工少,占地面积较小。

混凝土U形防渗渠、混凝土板梯形渠、浆砌石矩形渠的每米造价分别为14.51元、64.79元、17.97元。

说明混凝土U形防渗渠的造价最低,为台山市农业综合开发大隆洞中型灌区节水配套改造项目节约成本。

台山市农业综合开发大隆洞中型灌区节水配套改造项目采用混凝土U形防渗渠后创造了明显的经济效益,见表2。

根据表2可见,由于混凝土U形防渗渠的防渗性较好,不仅降低渠道渗漏量,达到节约水资源的效果,还扩大了下游的灌溉面积,最终节水效益与扩灌收益高达28.06万元、45.12万元。

中型灌区节水配套改造后,最终获得增产效益196.67万元。

建国初的农业,面临的最大问题是江河水患肆虐。

全国大大小小上千条河流,每年都会发生多场洪水泛滥,河堤决口,洪水淹没和冲毁良田,村庄房屋倒塌,百姓流离失所,甚至家破人亡等,成为广大人民群众的最大祸患。

其次是干旱,北方广大地区缺少雨水,土地不能灌溉,旱情严重时甚至颗粒无收。

正常年景下亩产只有二、三百斤。

当时农业完全处于靠天吃饭、受大自然摆布的状况。

因此,治理江河水患成为共产党和人民政府亟待解决的最大民生问题。

建国初,中央政府召开最多的会议是水利工作会议,每年都要召开几次全国性会议,研究解决治水的问题。

1950年的6—7月,淮河流域又发生水患,中、上游支流先后漫决。

淮北20个县、淮南沿岸7个县,还有豫东部分县均受淹。

广大地区里的村庄被淹没。

由于水势凶猛,群众来不及逃走,或攀登树上、失足坠水而死,或在树上被毒蛇咬死。

有的因船小浪大、翻船而死,共约计489人。

豫皖两省受灾面积4000余万亩,受灾人口共1300余万。

当时毛泽东看到灾情报告后,脸上浮现出沉重的表情,难过地落了眼泪。

面对洪水灾害,毛泽东一方面指令大力组织人力、物力防救,同时下决心把根治水患提到国家的重要日程。

围绕治淮工作,他多次作出重要指示。

根据毛泽东的指示,全国治淮会议8月底在北京举行,会议在周恩来总理主持下对淮河水情、治淮方针、方案、应办工程等作了反复研讨。

之后又集中各地的意见,对治淮计划进行了修改、充实,组织专家进行反复论证,政务院发布了《关于治理淮河的决定》。

按照毛泽东提出的“蓄泄兼筹”,以达根治的方针,当时主要工程是加固和修筑堤防、疏导泄洪河道,并修建水库和拦河大坝,以增强蓄洪和灌溉能力。

当年11月成立治淮委员会。

接着,苏、豫、皖数十万民工先后开赴各治淮工地。

治淮工程就这样开始了。

刚刚经过土改、翻身分得土地的广大农民,像当年支援淮海战役一样,如今又勇跃地奔赴治淮工地。

淮河两岸红旗招展,夯声不断,场面热火朝天。

民工们使用最简陋的工具:铣、锹、条筐、独轮车、夯,完全靠肩挑手推,奋战在各个工地上。

《大禹治水》读后感《大禹治水》读后感1看完整个故事,我觉得大禹是个了不起的'人,他的精神能影响我们周围的每个人。

比如说大禹看见洪水把房屋、庄稼都淹没了。

人们无处可逃,葬身鱼腹。

他就马上找众人商量如何治水。

众人提出了很多方法都没用。

这时,大禹想出了一个法子。

首先必须对地形有所了解,于是,他为了查清地势,探明河道,带着一些人,跋山涉水,顶风冒雨,经历了无数风险,足迹遍及九州大地。

大禹在治水十三年里曾三次路过自己的家都没有进去看一看。

大禹三过家门而不入的事传遍各地,人们听了非常感动,治水信心更足了。

一年、两年、三年过去了……大禹有难走到北,从太阳升起的地方跑到太样落下的地方,不顾风吹雨打,不怕艰险劳累,率领人们从事治水。

经过了十三年,终于把洪水填平了。

像大禹这种不怕困难,不怕艰险劳累,为人民服务的精神值得我们学习。

要是每个人都能像大禹这样,人民会变的强悍,祖国会变得更加强大。

《大禹治水》读后感2今天我读了《大禹治水》的故事,讲的是舜在位的时候,淮河流域经常发生水患,舜派禹去治水。

禹采用疏的方法,将主河道的水疏通到支流里去。

这是一项非常艰难的工作,在泥泞中不停地磨擦,禹的汗毛都被磨光了,期间他三次经过家门,都没能有时间回家去看看自已刚出生的儿子启,经过整整十三年,大禹终于完成了治水任务。

舜便把自已的王位让给了禹。

禹陵是后人为纪念治水英雄大禹而建造的,禹陵也是百个爱国主义教育基地之一。

《大禹治水》读后感3由于疫情的原因,寒假里只能在家里,读了很多书,无意间看到了一本经典神话传说,被里面的一篇故事深深吸引了——大禹治水。

主要讲了禹是神的后代,他爱上了人间一个叫阿娇的姑娘,并和她结为了夫妻。

住在山洞里,体会到了人间的艰辛。

便想完成父亲给他的任务——制伏洪水。

天帝派共工管理洪水,可是共工掀起洪水,让人们受尽苦难。

禹便告别妻子,召集人们和天神一起制伏洪水,一起讨打共工,他们把共工打得落花流水。

他们又找到应龙,应龙是天上的神龙。

中共党史研究2016年第9期!"#$%&'()*+,-./01王 瑞 芳 〔摘要〕治淮工程是新中国成立后建设的第一个全流域、多目标的大型水利工程。

从1950年冬开始,党和人民政府在“蓄泄兼筹”的治淮方针指导下,先后组织实施了三期工程建设项目,有计划地对淮河流域进行综合治理。

治淮工程经历了从点的治理,到点线结合的治理,再扩展到面的治理的过程,不仅修建了众多的大中型水库,提升了拦蓄洪水的能力,而且整治了淮河干支流,提高了防洪泄洪能力,有效地遏制了淮河水患。

治淮工作取得了举世瞩目的建设成就,也留下了值得汲取的宝贵教训。

〔关键词〕淮河治理;蓄泄兼筹;治淮工程;从点到面〔中图分类号〕D232;K27 〔文献标志码〕A 〔文章编号〕1003-3815(2016)-09-0044-11FromsmalltoLarge:TheGovernanceofHuaiRiverintheBeginningoftheNewChinaWangRuifangAbstract:TheHuaiRiverprojectisthefirstlarge scalewaterconservancyprojectofthewholebasin,withmulti pleobjectives,constructedaftertheestablishmentofthenewChina.Sincethebeginningofthewinterof1950,theCPCandthepeople’sgovernment,undertheguidelineof“floodstorageanddischarge”,hasorganizedthreephasesofconstructionprojects,andsystematicallycarriedoutthecomprehensivemanagementoftheHuaiRiverBasin.Theprojecthasgonethroughfromthepointofgovernance,governanceofpoint linecombination,andthentothegovernanceofallsides.Manylargeandmedium sizedreservoirshavebeenbuilt,whichenhancesthefloodstoragecapacity,andtheHuaiRivertributarieshavebeenrectified,whichimprovestheflooddischargecapacityandeffectivelychecksthefloodofHuaiRiver.TheHuaiheRiverhasmaderemarkableachievements,andalsoleftvaluablelessonstobelearned. 新中国大规模的治水事业,是从治理淮河起步的。

72017.04 / 党史博采人物研究曾希圣是中国共产党内颇具神秘色彩的人物,在其主政安徽期间,兴利除害,善于探索,尤其是在建国初期对淮河进行了积极有效的治理,为安徽发展做出了重要贡献。

目前囿于部分因素限制,学界对曾希圣的研究比较薄弱,而对其治理淮河的研究更是缺乏。

因此,通过对现有资料进行系统梳理和综合分析,并基于对部分新史料的解读,结合曾希圣治理淮河的背景、措施和效果等方面论述其建国初期为治淮做出的贡献。

一、首提治淮建议,助力中央决策(一)建国初期淮河水患的由来淮河发源于河南桐柏山,流经豫、皖、苏三省,其干流主要流经皖北,全长465公里,流域面积6.7万平方公里。

淮河原本并无水患,水流畅通,泽被两岸,甚至有“江淮稻梁肥”的谚语流传。

但什么原因导致了它后来的严重水患呢?资料显示,淮河水患包含两大原因,一是其他河流的影响,历史上自1194年南宋时黄河夺淮入海,造成淮河下游排水不畅,河道泥沙淤积;1938年蒋介石下令打开花园口黄河大堤,黄河水泛滥入淮,造成大面积的黄泛区,对淮河水系造成了严重破坏;洪湖大堤的修建造成了洪泽湖,“从大堤里溢出来的水又谛为高、宝湖,终年自涨自消,其结果使得皖北、苏北常遭受到洪水的灾害。

”①二是人为的直接破坏,长期以来由于农民开垦山地造成水土流失,导致河道泥沙淤积,河床升高。

这些原因都使原本完好的淮河水系走向崩坏,淮河流域的洪涝灾害肆虐起来。

(二)提出治淮建议,得到中央采纳新中国建立前夕,淮河流域遭受水灾,灾情严重,许多灾民流离失所。

次年夏季,洪水再次降临,灾情十分严重,“今年水势之大,受灾之惨,不仅重于去年,且为百年来所未有。

淮北20个县、淮南沿岸7个县均受淹……受灾人口共990余万,约占皖北人口一半……由于这些原因,干群均极悲观,灾民遇到干部多抱头大哭。

”②水灾之后人们财产尽失,疫病丛生,建国初期曾希圣为皖北治淮做出的贡献于永卿(湘潭大学 湖南湘潭 411100)[摘要]新中国建立初期,淮河水患严重危害流域内人民的生产生活,造成了诸多复杂的社会问题。

淮河流域水污染及其治理

闫云侠;李柏年

【期刊名称】《水利发展研究》

【年(卷),期】2005(005)003

【摘要】淮河流域地处我国南北气候过渡带,是我国重要的粮食主产区、能源基地和交通通道,在国民经济和社会发展中占有重要地位,也是我国水污染最严重的地区。

虽然从20世纪50年代就开始了淮河治理,特别在1991年洪水之后,进行了大规模的治淮建设,但是淮河治理任务仍相当艰巨,水患尤其是水污染问题依然困扰着淮河沿岸人民。

本文拟就淮河流域水污染的治理进行初步探讨,以期为我国经济社会环境的协调发展尽一份绵薄之力。

【总页数】3页(P17-19)

【作者】闫云侠;李柏年

【作者单位】安徽财经大学,信息与计算科学系,安徽,蚌埠,233041;安徽财经大学,信息与计算科学系,安徽,蚌埠,233041

【正文语种】中文

【中图分类】X52(25)

【相关文献】

1.淮河流域水污染治理的政策过程碎片化研究 [J], 向俊杰

2.创新和完善淮河流域水污染治理法律体系的探讨 [J], 周兵;杨勇

3.政府环境绩效审计评价体系的构建及应用——以淮河流域水污染治理为例 [J],

李世辉;葛玉峰

4.淮河流域开展环境污染责任保险势在必行——基于淮河流域水污染治理的思考[J], 陈美桂

5.政府环境绩效审计评价体系的构建及应用——以淮河流域水污染治理为例 [J], 李世辉;葛玉峰

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

淮河水患古诗词1. 导言淮河是中国四大水系之一的重要河流,也是中国历史上水患频发的地区。

许多古代文人墨客在淮河水患时期写下了许多描写水患景象和表达对人民苦难的诗词,这些作品既是文化遗产,也是对古代水利工程不完善的反思。

本文通过整理和分析相关诗词,来探讨淮河水患在古代文学中的地位和影响。

2. 古代诗词中的淮河水患淮河水患是古代中国历史上经常发生的自然灾害之一。

自古以来,淮河流域一直存在着淹水、泛滥等水患问题。

在这样的背景下,许多古代文人不仅切身体验到了水患给人们带来的苦难,还以此为题材创作了大量诗词。

2.1 陆游《夜泊牛渚怀江亭》牛渚西江夜,舟子吹笛风。

夕阳无限好,美景饶淮洪。

天空泛红艳,波澜无尽终。

愿春阻洪冽,免劳苦民衷。

这是北宋诗人陆游的作品,他在诗中描绘了夜晚泊船于淮河牛渚的景象。

夕阳映照下的淮河美景与汹涌的洪水形成了鲜明的对比。

陆游表达了自己对水患的忧虑,希望向政府呼吁重视水利工程建设,以减少人民的苦难。

2.2 白居易《淮阴道中》淮阴道中尽陂塘,金明天际作翩翩。

千骑攒河过南湖,乌号喇裳求甘泉。

况复秋容有几设,零雨漠漠松风晚。

阳关目断无云月,离居空就百花船。

这是唐代文学家白居易的作品,他以淮阴道为背景,描绘了一幅淮河水患时期的景象。

诗中描述了淮阴道上人们车马奔走的繁忙场景。

通过描绘湿润的秋天、零雨飘零的景象,白居易传达了淮河水患带来的困扰和对人民生活的破坏。

3. 淮河水患在古代文学中的意义古代文学中的淮河水患诗词体现了水患对古代社会的巨大影响,也反映了古代文人对此的关注和呼吁。

通过这些作品,我们可以了解到古代人民在水患面前的困境与苦难,以及他们对水利设施建设的期望。

这些诗词成为了对古代水患问题的纪实和见证,也为后人提供了宝贵的历史资料。

4. 结论淮河水患是中国古代历史上的常见灾害之一,也是古代文学创作中的重要主题之一。

通过对古代诗词中的淮河水患进行整理和分析,我们可以更加深入地了解古代人民在水患面前所经历的困扰与苦难,也可以体会到古代文人对水利建设的期望和呼吁。