药物对凝血时间的影响

- 格式:doc

- 大小:12.50 KB

- 文档页数:2

科普抗菌药物对凝血功能影响近年来,随着生活质量的不断提升与优化,人民群众对于健康的关注程度得到了显著提升,其进一步推动了我国医疗研究工作的不断发展与深化。

在此过程中,为了有效促进疾病治疗工作综合质量的提升,大量新型药物在临床过程中得到了广泛的普及与应用,其进一步拓展了我国治疗药物治疗工作的途径。

在此期间,作为临床治疗过程中的常用药物,抗菌药物可以帮助患者合理实现对于相关菌群的有效抑制和杀灭,对于患者体内菌群平衡的合理保障与临床症状的有效改善具有重要价值。

然而,在治疗期间,大量研究资料表明,部分抗菌药物会对人体凝血功能造成一定的影响。

在本文中,笔者结合抗菌药物对凝血功能的影响问题进行了梳理与总结,希望有效实现相关医疗健康知识的充分科普。

一、抗菌药物及其价值医疗人员指出,作为我国临床过程中常用的药物类型之一,抗菌药物主要指具有杀菌或抑菌活性的药物。

抗菌药物的种类相对较为丰富,在临床期间常用的抗菌药物种类主要分为糖肽类、β内酰胺类、氟喹诺酮类、四环素类、氨基糖苷类、氯霉素、叶酸途径抑制剂以及大环内酯类药物。

在临床过程中,不同抗菌药物的抗菌谱存在一定的差异性,但其均可以对大量细菌进行合理抑制,对于患者临床治疗效果的改善具有重要的促进意义,为患者健康的保护提供了强劲的助力与保障。

二、抗菌药物影响凝血功能的主要机制(一)降低免疫性PLT数量这一机制与抗菌药物自身的免疫性和半抗原性具有较为密切的关联性。

从自身免疫性的角度分析,磺胺类药物可以与血浆蛋白载体结合而形成抗原,基于此,可以使患者机体产生相应的抗体。

在此期间,抗原和抗体可形成免疫复合物并吸附于血小板上,从而对血小板造成破坏。

从半抗原性的角度分析,大环内酯类和β-内酰胺类药物可以与血小板表面蛋白进行结合,使其具有抗原免疫性,继而对机体造成刺激使其产生抗体。

当抗原与抗体相融合后可被单核巨噬细胞系统吞噬,从而影响凝血功能。

(二)影响人体VitK合成医疗人员指出,在临床过程中,当使用广谱抗菌药物对患者进行治疗时,相关药物可对人体肠道内生成维生素K2的菌群造成抑制,基于此,患者体内维生素K的含量可出现大量降低,从而导致依赖性凝血过程被阻断,继而诱发出血问题。

哪些抗菌药物可以导致凝血时间延长

可以导致凝血功能障碍的抗菌药物

丙烯(国外报道凝血酶时间延长)、头孢他美酯(血小板增多)、链霉素、卡那霉素、阿米卡星、庆大霉素、妥布霉素、大观霉素、依替米星、红霉素、乙酰螺旋霉素、罗红霉素、环酯红霉素注、磷霉素、多粘菌素、去甲万古霉素、诺氟沙星、左氧氟沙星、芦氟沙星、依诺沙星注、替硝唑、奥硝唑、呋喃妥因、克霉唑、益康唑、伊曲康唑、伏立康唑、制霉菌素、利巴韦林、吡嗪酰胺、乙胺丁醇、帕尼培南-倍他米隆等。

影响血小板的抗病毒药物:阿昔洛韦(血小板减少性紫癜、弥散性血管内凝血、血小板减少)、更昔洛韦和伐昔洛韦(血栓性血小板减少性紫癜)最为严重。

注2:位碳原子的取代基中有COOH基团的头孢菌素有阻抑血小板凝集功能,但影响较轻。

注3:长期应用时,作用尤为明显。

注4:具有N-甲基硫化四氮唑侧链的头孢菌素可与维生素K竞争,从而阻碍谷氨酸的羧化,生成不正常的凝血酶而致凝血障碍,引起意外出血。

肝肾功能不全、老年病人、营养不良及合并使用其他影响凝血作用的药物(如华法林)时,影响较为显著。

以上药物中以头孢哌酮、拉氧头孢影响凝血功能较为严重。

注5:大环内酯类、喹诺酮类、甲硝唑、奥硝唑、替硝唑、硝酸咪康唑、酮康唑、氟康唑、伏立康唑等抗菌药物可以抑制肝药酶,增加华法林的血药浓度,与华法林合用时,增加华法林的抗凝作用。

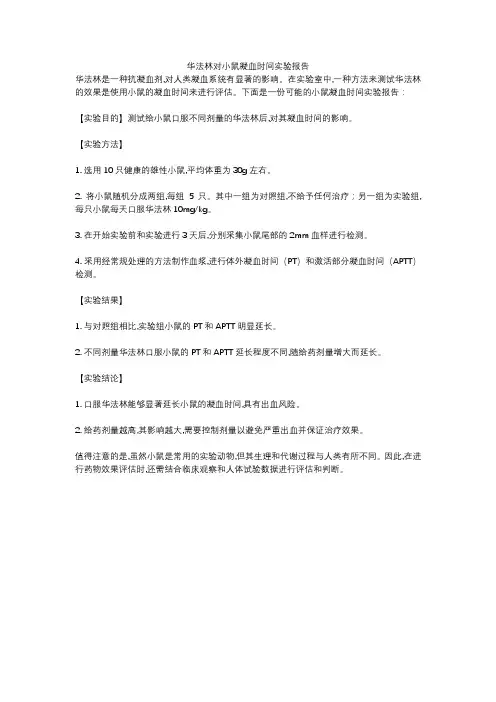

华法林对小鼠凝血时间实验报告

华法林是一种抗凝血剂,对人类凝血系统有显著的影响。

在实验室中,一种方法来测试华法林的效果是使用小鼠的凝血时间来进行评估。

下面是一份可能的小鼠凝血时间实验报告:

【实验目的】测试给小鼠口服不同剂量的华法林后,对其凝血时间的影响。

【实验方法】

1. 选用10只健康的雄性小鼠,平均体重为30g左右。

2. 将小鼠随机分成两组,每组5只。

其中一组为对照组,不给予任何治疗;另一组为实验组,每只小鼠每天口服华法林10mg/kg。

3. 在开始实验前和实验进行3天后,分别采集小鼠尾部的2mm血样进行检测。

4. 采用经常规处理的方法制作血浆,进行体外凝血时间(PT)和激活部分凝血时间(APTT)检测。

【实验结果】

1. 与对照组相比,实验组小鼠的PT和APTT明显延长。

2. 不同剂量华法林口服小鼠的PT和APTT延长程度不同,随给药剂量增大而延长。

【实验结论】

1. 口服华法林能够显著延长小鼠的凝血时间,具有出血风险。

2. 给药剂量越高,其影响越大,需要控制剂量以避免严重出血并保证治疗效果。

值得注意的是,虽然小鼠是常用的实验动物,但其生理和代谢过程与人类有所不同。

因此,在进行药物效果评估时,还需结合临床观察和人体试验数据进行评估和判断。

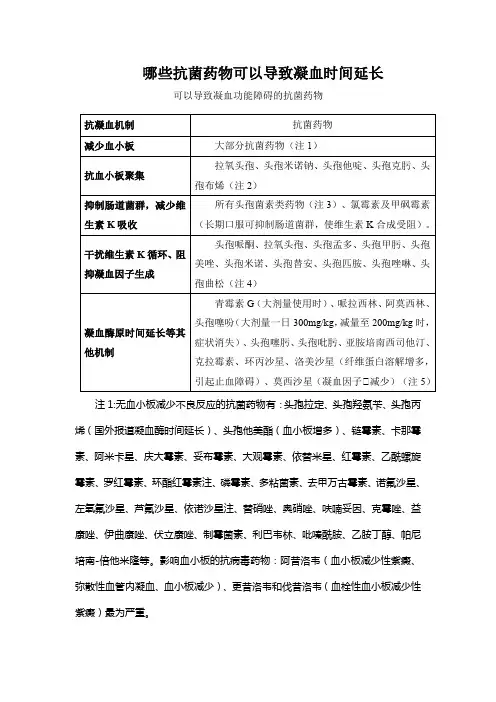

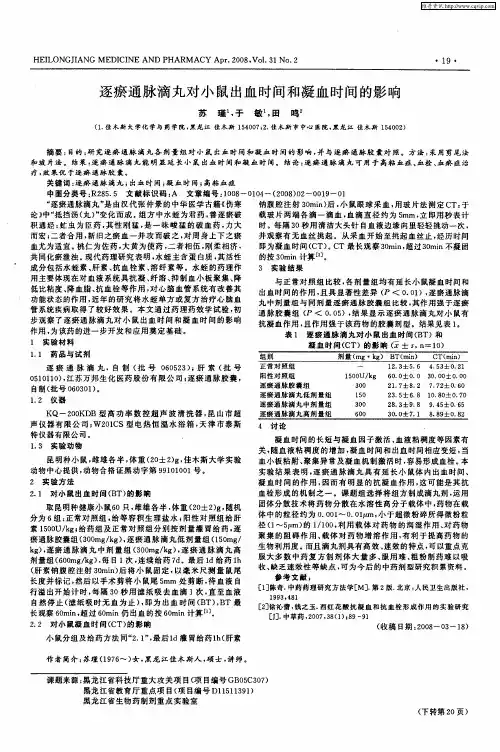

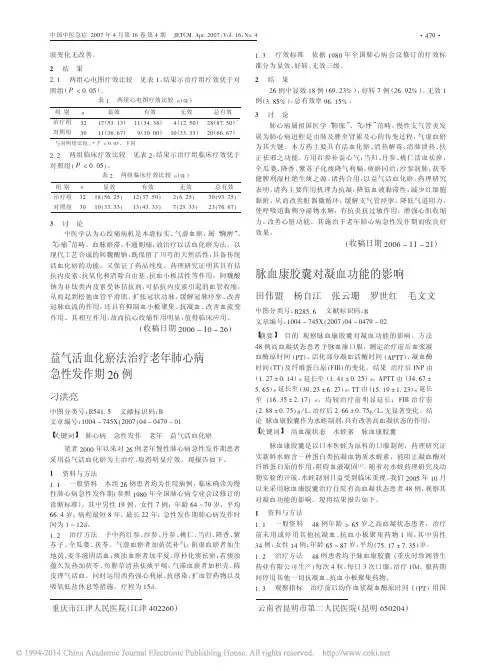

哪些抗菌药物可以导致凝血时间延长?可以导致凝血功能障碍的抗菌药物抗凝血机制抗菌药物减少血小板大部分抗菌药物注1抗血小板聚集拉氧头孢、头孢米诺钠、头孢他啶、头孢克肟、头孢布烯注2抑制肠道菌群,减少维生素K吸收所有头孢菌素类药物注3氯霉素及甲砜霉素(长期口服可抑制肠道菌群,使维生素K合成受阻)。

干扰维生素K循环、阻抑凝血因子生成头孢哌酮、拉氧头孢、头孢孟多、头孢甲肟、头孢美唑、头孢米诺、头孢替安、头孢匹胺、头孢唑啉、头孢曲松注4凝血酶原时间延长等其他机制青霉素G(大剂量使用时)、哌拉西林、阿莫西林、头孢噻吩(大剂量一日300mg/kg,减量至200mg/kg时,症状消失)、头孢噻肟、头孢吡肟、亚胺培南西司他汀、克拉霉素、环丙沙星、洛美沙星(纤维蛋白溶解增多,引起止血障碍)、莫西沙星(凝血因子Ⅱ减少)。

注1:无血小板减少不良反应的抗菌药物有:头孢拉定、头孢羟氨苄、头孢丙烯(国外报道凝血酶时间延长)、头孢他美酯(血小板增多)、链霉素、卡那霉素、阿米卡星、庆大霉素、妥布霉素、大观霉素、依替米星、红霉素、乙酰螺旋霉素、罗红霉素、环酯红霉素注5、磷霉素、多粘菌素、去甲万古霉素、诺氟沙星、左氧氟沙星、芦氟沙星、依诺沙星注5、替硝唑、奥硝唑、呋喃妥因、克霉唑、益康唑、伊曲康唑、伏立康唑、制霉菌素、利巴韦林、吡嗪酰胺、乙胺丁醇、帕尼培南-倍他米隆等。

影响血小板的抗病毒药物:阿昔洛韦(血小板减少性紫癜、弥散性血管内凝血、血小板减少)、更昔洛韦和伐昔洛韦(血栓性血小板减少性紫癜)最为严重。

注2:7位碳原子的取代基中有COOH基团的头孢菌素有阻抑血小板凝集功能,但影响较轻。

注3:长期应用时,作用尤为明显。

注4:具有N-甲基硫化四氮唑侧链的头孢菌素可与维生素K竞争,从而阻碍谷氨酸的羧化,生成不正常的凝血酶而致凝血障碍,引起意外出血。

肝肾功能不全、老年病人、营养不良及合并使用其他影响凝血作用的药物(如华法林)时,影响较为显著。

血凝影响因素实验报告血凝影响因素实验报告引言:血液凝固是人体保持正常生理功能的关键过程之一。

血液凝固的失调可能导致出血或血栓形成等严重疾病。

为了深入了解血凝的影响因素,我们进行了一系列实验来研究血液凝固的机制和调节因素。

实验一:温度对血凝的影响在这个实验中,我们分别将两个试管中的血液置于不同的温度下,并观察血液凝固的时间。

一个试管放置在室温下,另一个试管则放置在冰箱中冷却。

结果显示,在较低的温度下,血液凝固的时间明显延长。

这表明温度是一个重要的影响血凝的因素之一。

较低的温度可能会减缓凝血因子的活性,从而影响血液的凝固过程。

实验二:pH值对血凝的影响我们调整了两个试管中的血液的pH值,一个试管中的血液pH值为7.4(生理正常范围),另一个试管中的血液pH值为6.0(较低)。

实验结果显示,在较低的pH值下,血液凝固的时间明显延长。

这说明血液的酸碱度对血凝过程有一定的影响。

较低的pH值可能会降低凝血因子的活性,从而延缓血液的凝固。

实验三:离子浓度对血凝的影响我们分别在两个试管中添加了不同浓度的钠离子,一个试管中的钠离子浓度为正常范围(135-145mmol/L),另一个试管中的钠离子浓度为高浓度(>145mmol/L)。

实验结果显示,在高浓度的钠离子存在下,血液凝固的时间明显缩短。

这表明离子浓度对血凝有一定的影响。

高浓度的离子可能会促进凝血因子的活化,从而加速血液的凝固。

实验四:药物对血凝的影响我们在两个试管中分别添加了肝素和阿司匹林,观察其对血液凝固的影响。

实验结果显示,肝素显著延长了血液凝固的时间,而阿司匹林则显著缩短了血液凝固的时间。

这说明药物对血凝有着不同的影响。

肝素是一种抗凝血药物,可以抑制凝血因子的活性,从而延缓血液的凝固。

而阿司匹林是一种抗血小板药物,可以抑制血小板的聚集,从而减少血栓的形成,加速血液的凝固。

结论:通过这一系列实验,我们发现温度、pH值、离子浓度和药物等因素都对血液凝固有着明显的影响。

头孢哌酮钠舒巴坦钠对凝血功能的影响摘要】目的:探讨头孢哌酮钠舒巴坦钠对凝血功能的影响及处理方法,为临床应用提供参考。

方法:登录中国知网和万方医学数据库检索相关期刊文献,并进行统计、分析。

结果:头孢哌酮钠舒巴坦钠致凝血功能障碍或出血多见。

结论:常规剂量头孢哌酮钠舒巴坦钠对部分患者凝血功能有一定影响。

用药后出现凝血功能异常者加用小剂量维生素K1治疗可改善凝血功能。

【关键词】头孢哌酮钠舒巴坦钠;凝血功能障碍【中图分类号】R96 【文献标识码】A 【文章编号】2095-1752(2017)21-0190-02头孢哌酮钠舒巴坦钠是临床上常用的一种抗菌药物,由头孢哌酮钠及舒巴坦钠组成。

头孢哌酮是第三代头孢菌素类抗生素,主要通过抑制细菌细胞壁的合成而起杀菌作用;舒巴坦是β- 内酰胺酶抑制剂,可保护头孢哌酮不受β- 内酰胺酶水解,对头孢哌酮有增效作用。

由于其疗效可靠,病患耐受性好,临床上广泛应用于敏感细菌所致的呼吸系统、泌尿系统、生殖系统、皮肤和软组织感染及败血症、脑膜炎等。

但因其可引起患者凝血功能障碍,从而导致出血的报道近年逐渐增多,给患者带来了极大的危害,因此应当引起临床医生和患者的高度重视和警惕。

1.头孢哌酮钠舒巴坦钠所致凝血功能异常的作用机理1.1 抑制依赖维生素K的凝血因子的合成头孢哌酮钠舒巴坦钠所致的凝血功能异常与依赖维生素K的凝血因子II、VII、IX、X的水平降低有关。

维生素K是肝细胞微粒体羧化酶必需的辅助因子,参与凝血酶原前体中谷氨酸的γ羧化反应。

有文献报道[1],头孢哌酮分子中有四氮唑硫甲基(NMrT)侧链,该侧链在体内代谢可干扰谷氨酸的代谢,致使凝血酶原生成减少;肠道杆菌对头孢哌酮钠舒巴坦极为敏感,肠道杆菌受到抑制可直接导致维生素K的生成减少,肠杆菌还能与体内的维生素K作用使其消耗增加,共同引起维生素K的缺乏,引起凝血机制障碍导致出血。

1.2 抑制血小板功能血小板功能包括粘附、聚集、释放、促凝等效应,二磷酸腺苷(ADP)、α-肾上腺素、胶原等是诱导血小板凝聚的激动因子。

凝血不出结果的原因

凝血不出结果可能是由于多种原因引起的。

以下是一些可能导致凝血不出结果的常见原因:

1. 抗凝药物使用:某些抗凝药物(如肝素、华法林等)可以干扰凝血机制,导致凝血时间延长,从而影响凝血结果。

2. 凝血因子缺乏:如果机体某些凝血因子缺乏或功能异常,可能导致凝血时间延长,从而影响凝血结果。

3. 血小板功能障碍:血小板数量不足或功能异常也可能导致凝血时间延长,影响凝血结果。

4. 血液稀释:如果血液被过度稀释,凝血因子的浓度降低,可能导致凝血时间延长。

5. 血管疾病:某些血管疾病(如血栓性疾病)可能影响凝血机制,导致凝血时间延长。

6. 遗传因素:一些遗传性凝血障碍(如血友病)可能导致凝血时间延长,使得凝血不出结果。

如果凝血不出结果,建议及时就医,进行相关检查和诊断,以确定具体原因并采取相应的治疗措施。

最好在医生的指导下进行治疗,避免延误病情。

药物对凝血时间的影响

目的:学习用毛细玻管法测定小鼠血凝时间,观察不同药物对血凝时间的影响原理:肝素中含有的大量硫酸根带大量负电荷,可与抗凝血酶3分子上正电荷的赖氨酸相结合,使抗凝血酶3构象改变,活性增加,灭活血凝酶等凝血因子而产生抗凝作用。

而止血敏能增加血小板数量,增强血小板聚集和粘附能力,促进其释放凝血活性物质,从而促进血凝。

本实验用毛细玻管法观察、了解抗凝血药肝素和促凝血药止血敏对血凝时间的影响。

材料:

器材:毛细玻管、1ml注射器、秒表

药品:2.5%止血敏溶液、50u/ml肝素溶液、生理盐水

动物:小白鼠3只

方法:

取小鼠3只,标记、称重。

1#鼠腹腔注射 2.5%止血敏溶液0.2ml/10g (5mg/10g),2#鼠腹腔注射50u/ml肝素溶液0.2ml/10g(10u/10g),3#鼠腹腔注射生理盐水0.2ml/10g。

30min后,作眼眶内眦穿刺后迅速取血,取血达5cm 的血柱,并启动秒表,每隔30s折断毛细玻管一小截,检查有无纤维蛋白丝。

记录从采血到出现血凝丝时间,为凝血时间。

并汇集全班实验结果,计算三组小鼠的平均血凝时间,作均数间差异的显著性检验,从而得出关于止血敏和肝素对血凝时间影响的结论。

注意事项:

1. 血凝时间可受温度影响,本实验室温最好在15℃左右。

思考:

止血敏和肝素各对血凝时间有何影响?其作用机理如何?临床上有哪些用

途

如有侵权请联系告知删除,感谢你们的配合!。