303303303高中历史第13课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化 教案

- 格式:doc

- 大小:269.00 KB

- 文档页数:13

北洋军阀统治时期的政治、经济与文化高中历史课教案课题:北洋军阀统治时期的政治、经济与文化一、目标:通过本节课的教学,学生将能够:了解北洋军阀统治时期的政治背景和特点。

掌握北洋军阀统治时期的经济发展和变革。

了解北洋军阀统治时期的文化状况和变化。

分析北洋军阀统治时期对中国现代化进程的影响和局限性。

培养学生的历史思维和批判能力,通过讨论和研究活动加深对这一历史时期的理解。

二、教学材料:与北洋军阀统治时期相关的历史文献资料、图片和视频素材。

相关的书籍、文章或研究资料的摘录和介绍。

白板、彩色粉笔或马克笔。

三、教学过程:引入(5分钟):展示与北洋军阀统治时期相关的图片,引发学生对这一历史时期的兴趣,提出问题,如“北洋军阀统治时期的特点是什么?”讨论学生对北洋军阀统治时期的认识和疑问,引入本课的主题。

政治背景和特点(10分钟):介绍北洋军阀统治时期的政治背景,如辛亥革命后的动荡局势、军阀割据等。

解释北洋军阀统治时期政治的特点,如军阀混战、政权不稳定等。

分析北洋军阀统治时期的政治局势对国家治理和社会发展的影响。

经济发展和变革(20分钟):介绍北洋军阀统治时期的经济发展和变革,如新式工业的兴起、外商投资的增加等。

解释这些经济变革对中国社会和民生的影响,如城市化进程、社会阶层变动等。

引导学生思考北洋军阀统治时期经济发展的局限性和不平衡性。

文化状况和变化(15分钟):介绍北洋军阀统治时期的文化状况和变化,如新文化运动的兴起、科学思想的传播等。

分析这些文化变化对中国传统文化和思想的冲击和改变。

讨论北洋军阀统治时期文化发展的积极和消极影响。

总结和讨论(10分钟):总结北洋军阀统治时期的政治、经济和文化状况,强调其对中国近代史的重要性。

组织学生进行讨论,探讨北洋军阀统治时期对中国现代化进程的影响和局限性。

引导学生思考并提出对北洋军阀统治时期的批判性评价。

作业(5分钟):要求学生根据课堂讨论和自己的研究,撰写一篇关于北洋军阀统治时期的政治、经济和文化的小论文,并展示给全班同学。

北洋军阀统治时期的政治、经济与文化【课标要求】了解北洋军阀的统治及特点;概述新文化运动的主要内容,探讨其对近代中国思想解放的影响。

【教材分析】本课主要讲述了北洋军阀统治时期的社会面貌:政治上,袁世凯复辟帝制,失败去世后,北洋军阀内部的派系纷争很快演变为军阀混战、军阀割据的局面;经济上,民族资本主义短暂发展,民族资产阶级力量壮大民众日常生活中出现种种新气象;文化上,面对辛亥革命后中国社会的黑暗现实,以陈独秀为代表的中国先进分子发动了抨击旧道德和旧文化、倡导民主与科学的新文化运动,有着解放思想的重大意义。

【学性分析】学生在初中时已对北洋军阀、新文化运动的基本史实有所了解,但对北洋军阀统治时期复杂的政局,民国初年经济、社会的新气象,新文化运动的来龙去脉和深远意义,仍无法全面地理解。

教师应坚持唯物史观,引导学生掌握北洋军阀统治时期政治、经济、文化的内在联系与互动关系全面认识新文化运动的来龙去脉及影响,提高历史解释和史料实证素养。

【教学目标】1.在唯物史观的指导下,运用时空定位,通过梳理北洋军阀统治时期的相关史实、史料分析,认识新文化运动是当时政治、经济的反映。

2.在唯物史观的指导下,通过史料分析,了解新文化运动的主要内容,探讨新文化对近代中国思想解放的影响,提高历史解释素养。

3.通过了解近代知识分子为实现救亡图存所做的探索以及对传统文化的探讨,增强承担民族复兴任务的使命感和责任感,增强对中华文化的认同,培养家国情怀。

【教学重点】结合北洋军阀统治时期的社会特点理解新文化运动的内容。

【教学难点】认识新文化运动对近代中国思想解放的影响。

【教学过程】(一)教学主题从“新”“旧”冲突中全面认识新文化运动(二)教学过程导入材料1陈天华:推翻清专制以后,“中国人的能力不但可以恢复,而且可以在最短时日内恢复;一旦恢复,即可享有西方民族现在享有的完全的权利。

”“中国醒悟之后,发奋自雄,五年小成,七年大成。

”——张枬、王忍之《辛亥革命前十年间时论选集》【学生活动】根据材料1,概括辛亥革命志士的理想目标,回顾辛亥革命前国人为此所做的努力。

以一定地域为依托,在‘中体西用’思想指导下,以封建关系为纽带,以帝国主义为奥援,参与各项政治、军事及社会活动,罔顾公义,而以只图私利为行使权力之目的之个人和集团。

”——来新夏《北洋军阀史》趣。

情境一专制与民主——袁世凯复辟帝制和北洋时期的军阀割据任务一:认识北洋军阀统治时期的政治特点以时间轴形式梳理北洋军阀统治时期主要历史事件学生自行梳理完成时间轴,并且思考:1、北洋军阀统治时期主要存在哪些势力?分别有什么特点?2、思考北洋军阀统治时期的中国政治的特点。

学生展示整理成果学生自主探究,选取自己感兴趣的事件,采取较为客观地态度对所选事件进行分析,回答问题1和问题2。

设置任务,提出问题:1、以时间轴的形式梳理北洋军阀统治时期主要历史事件,思考这一时期主要存在哪些势力?分别有什么特点?2、思考北洋军阀统治时期的中国政治的特点。

教师示范:教师依据学生所选灵活处理,选取典型事件(袁世凯复辟帝制、张勋复辟;护国运动;中日民四条约等)进行分析,侧重唯物史观和历史解释等学科核心素养的培养。

最后归纳总结:北洋军阀和革命党人是这一时期政治舞台上的主要力量,北洋军阀与革命党人的较量,实际上是专制与民主的较量,北洋军阀的复辟活动以失败而告终,说明了民主共和是大势所趋,而革命党人虽然维护了共和制度,但没有摆脱专制统治;帝国主义是这一时期本环节以“民主与专制之争”为主线。

着力于对北洋军阀统治时期的群体力量:北洋军阀、革命党人、列强和人民群众的分析,通过学生自主梳理时间轴,加深对教材中基础知识的掌握,构建学生的时空观念。

通过对这一时期民主与专制之争的分析,从家国情怀角度出发,使学生认识到这一时期无论是北洋军阀还是革命党人,他们的活动都不是以人民为中心,的隐蔽势力,仍然在侵略中国。

而无论是哪一股势力的活动,人民群众是最终的受害者,最后回答:北洋军阀统治时期的政治上军阀割据混战,分崩离析,民主之路道阻且艰。

因此不能挽救近代中国的民族危亡。

第六单元辛亥革命与中华民国的建立第20课北洋军阀统治时期的政治、经济与文化北洋军阀统治时期(1912-1928)是是中国社会变革最为剧烈的时期,分为袁世凯统治时期(1912-1916年)和军阀割据混战时期(1916 - 1928年)。

总体特征表现为:(1)政治上,北洋军阀割据混战,民族危机日益加深,同时新的革命力量不断孕育发展。

(2)经济上,民族资本主义工业迎来“短暂春天”,为旧民主主义革命向新民主主义革命转变奠定了阶级基础和经济基础。

(3)思想上,新文化运动传播了民主和科学,后期传播马克思主义,以及孙中山重新解释了三民主义,促进了中国民主革命的发展。

(4)社会生活上,中国近代社会生活在衣、食、风俗等方面发生了深刻的变化,并表现出明显的不平衡性。

【唯物史观】立足唯物史观认知新文化运动爆发的根本原因是民国初年民族资本主义的进一步发展,经济对思想文化发展的决定作用【时空观念】通达时空观念掌握1914年《中华民国约法》;1915年护国战争;1917年“府院之争”;1915年新文化运动【史料实证】运用史料实证探究北洋军阀统治时期的政治经济与文化【历史解释】明确历史解释研思北洋时期的军阀割据,民国初年经济社会生活的新气象【家国情怀】渗透家国情怀感悟新文化运动推动思想文化革新,有着思想解放的重大意义重点:新文化运动的主要内容难点:探讨新文化运动对近代中国思想解放的影响。

本节课的授课对象为高一4班,班级共40人,全班只有十六个学生选历史课,通过前期问卷调查发现存在的问题主要有:学生对北洋军阀统治时期这段历史几乎一片空白、对民族工业等概念不清楚,对新文化运动的了解只是停留在表面的认识。

通过短期接触发现高一新生对于历史学习有一定的兴趣,课堂上喜欢思考问题,善于表达自己的见解。

导入:历史人物照片导入北洋军阀将领、实业家张謇、新文化运动代表人物陈独秀、胡适概念解释:何为北洋军阀政府?一、北洋军阀统治时期的政治袁世凯就任临时大总统后与北洋将领合影和誓词问题:袁世凯就任临时大总统后,有没有谨遵“发扬共和之精神,涤荡专制之瑕秽,”的誓言?展示两张漫画,说明当时袁世凯统治的实质。

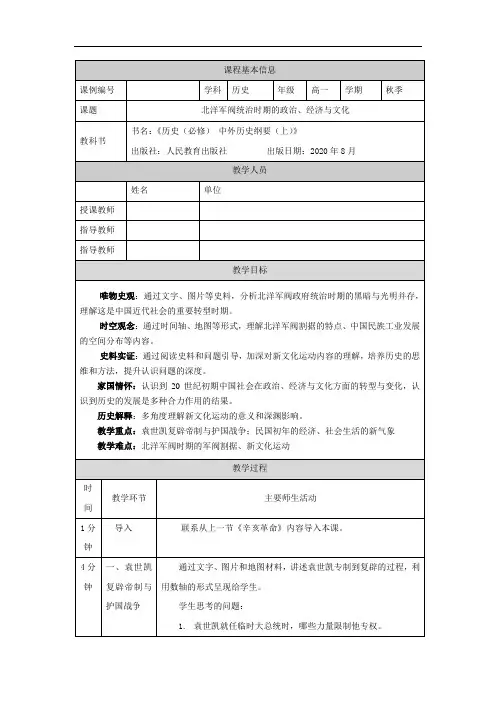

《北洋军阀统治时期的政治、经济与文化》教学方案课标要求了解北洋军阀的统治及特点;概述新文化运动的主要内容,探讨其对近代中国思想解放的影响。

教材分析本课内容上承《辛亥革命》,下启《五四运动与中国共产党的诞生》。

按照北洋军阀统治时期的政治、经济与文化的发展为脉络展现出这一时期的社会变革,包括袁世凯复辟帝制和北洋军阀割据混战。

这一时期,辛亥革命的果实被袁世凯窃取,北洋军阀割据混战,欧美列强也不断参与国内的政治斗争,对中国历史发展产生重大影响。

这一时期的总体特征为:(1)政治上,北洋军阀割据混战,民族危机日益加深,同时新的革命力量不断孕育发展。

(2)经济上,民族资本主义工业迎来“短暂春天”,为旧民主主义革命向新民主主义革命转变奠定了阶级基础和经济基础。

(3)文化上,新文化运动传播了民主和科学,后期传播马克思主义,以及孙中山重新解释了三民主义,促进了中国民主革命的发展。

(4)社会生活上,中国近代社会生活在衣、食、风俗等方面发生了深刻的变化,并表现出明显的不平衡性。

本课主要包括袁世凯复辟帝制与护国战争、北洋时期的军阀割据、民国初年经济、社会生活的新气象、新文化运动的开展四目。

四目之间互相联系、相互连接,突出了本课的核心问题,即北洋军阀时期的统治,民族资本主义的发展和新文化运动的内容和影响。

教学目标1.通过分析袁世凯复辟帝制的目的、北洋军阀统治时期混战割据的原因、新文化运动爆发的根本原因、新文化运动给中国带来的意义以及马克思主义传入中国的价值,培养唯物史观的历史核心素养。

2.通过解读北洋军阀统治时期军阀割据示意图和北洋军阀统治期间在政治、经济、文化上发生的事件,从不同的角度分析中国在北洋军阀统治时期在国际格局中的处境,培养史料实证历史核心素养。

3.认识到军阀混战割据给人民生活带来的巨大灾难,从孙中山为维护革命果实而不断做出努力的过程中感悟其爱国情怀;了解军阀混战割据背后欧美列强的操纵与支持,从“二十一条”认识到弱国无外交,为如今强大的祖国感到骄傲,培养学生的家国情怀历史核心素养。

《第20课妇女解放——北洋军阀统治时期的政治、经济与文化》学案【课标要求】了解北洋军阀的统治及特点,概述新文化运动的主要内容,探讨其对近代中国思想解放的影响。

【学习目标】通过对文字、图片等多种史料的分析、整理,运用唯物史观中社会存在与社会意识,经济基础与上层建筑的原理,能够分析北洋军阀统治的时期政治、经济、思想文化等方面的特点,认识这一时期黑暗与光明并存的近代化道路。

通过了解近代知识分子为实现救亡图存所做的探索以及对传统文化的探讨,增强承担民族复兴任务的使命感和责任感,增强对中华文化的认同,培养家国情怀。

学生能够掌握从历史发展的不同视角探讨新文化运动对近代中国思想解放的深远影响。

【教学重难点】重点:了解北洋军阀统治时期的社会面貌。

难点:认识新文化运动对近代中国思想解放的影响。

一、“破碎神州日已曛”(一)袁世凯独裁专制(1912-1916年)1、阅读教材,厘清袁复辟前期准备的时间线索及思考其用意。

2、思考袁世凯为什么要废除《临时约法》转而颁行《中华民国约法》?与日签订“中日民四条约”和袁世凯复辟帝制之间有何联系?(二)北洋军阀割据混战(1916-1928年)表1图2根据材料并结合教材,思考军阀割据的混战局面给中国社会带来了哪些不利影响?(三)捍卫民主共和二、“独立自养求嬗变”(一)民国初年民族工业的发展1、阅读教材,思考民族工业发展的有利因素有哪些?(二)民国社会生活的新气象三、“于无声处听惊雷”结合教材,请分析新文化运动的概况。

(一)新文化运动的概况结合教材,请分析新文化运动的概况。

1.兴起标志:2.代表人物:3.核心内容:4.主要阵地:(二)新文化运动的内容(三)新文化运动的影响——“为她而奋斗”随堂习题1.(2020.7·浙江高考·11)辛亥革命后,南京临时政府颁布了一系列发展实业的法令,激发了民族资产阶级投资近代工业的热情。

其指导发展实业的机构是A.实业部B.参议院C.钱业公会D.工业建设会2.(2020·全国Ⅰ卷高考·29)20世纪20年代,中国度量衡的状况是,“同一秤也,有公秤、私秤、米秤、油秤之分别”“同一天平也,有库平、漕平、湘平、关平之分别”“同一尺也,有海关尺、营造尺、裁衣尺、鲁班尺及京放、海放之分别”。

《中外历史纲要·上》第6单元辛亥革命与中华民国的成立第20课北洋军阀统治时期的政治、经济与文化一、教学理念旧教材对于北洋军阀时期一言以蔽之就是“黑暗的北洋军阀时期”。

统编新教材以历史唯物观为指导,对北洋军阀时期的政治、经济、文化进行全面客观的呈现。

北洋军阀统治时期暗含的中华民族复兴曙光,关键是注意这一时期生产关系与阶级结构的变化;黑暗与光明,腐败与新生并存,中国人从来没有放弃救亡图存、追求民主的进程,其蕴含的家国情怀也是本课值得深挖的闪光点。

二、教学目标1.必备知识:能够概述北洋政府统治时期政治、经济、文化领域的演变情况,构建历史知识体系;理解近代中国社会变革的复杂性和艰巨性。

2.关键能力:通过对文字、图片和实物等多种史料的分析、整理,培养史料实证意识,综合多种史料并做到论从史出,对教材的核心概念做出合理解释,以求对历史全面而准确的理解3.学科素养:认识到军阀混战割据给人民生活带来的巨大灾难,从孙中山为维护革命果实而不断做出努力的过程中感悟其爱国情怀;了解军阀混战割据背后欧美列强的操纵与支持,从“二十一条”认识到弱国无外交,为如今强大的祖国感到骄傲,培养学生的爱国主义情怀。

感悟近代化是近代中国发展的趋势,近代化从未停止。

三、教科书教学内容分析本节课历史事件众多,线索纷杂,将旧版教材中三节课的内容融汇为一节课,共设置了四个子目,分别是“袁世凯复辟帝制与护国战争”、“北洋时期的军阀割据”、“民国初年经济、社会的新气象”与“新文化运动的开展”,主要讲授民国初年的政治、经济、文化状况。

课堂的知识和思维容量极大。

本课的时间跨度为1912—1919年,在辛亥革命后,中国社会未能在较短时间内重建社会秩序,出现了混乱的军阀割据时期,传统观点认为北洋军阀是我国近代历史上出现的反动卖国的军阀集团,北洋军阀统治时期是中国历史上最黑暗最反动的时期,中国社会半殖民地化程度进一步加深。

然而这一时期又是新的革命力量孕育发展的时期。

第13课北洋军阀统治时期的政治、经济与文化课程标准1.了解北洋军阀的统治及特点。

2.概述新文化运动的主要内容,探讨其对近代中国思想解放的影响。

袁世凯复辟与北洋军阀的统治一、袁世凯复辟帝制与护国战争1.袁世凯复辟帝制与对外卖国(1)对内独裁1912年3月袁世凯在北京宣誓就任中华民国第二任临时大总统1913年11月袁世凯下令解散国民党1914年5月公布《中华民国约法》,改责任内阁制为总统制1914年年底发布《修正大总统选举法》,规定总统任期十年,可连选连任1915年10月参政院以“尊重民意”为由,召开“国民代表大会”,袁世凯接受“劝进”当上了皇帝,以1916年为洪宪元年月,袁世凯被迫签订不平等的“中日民四条约”。

袁世凯复辟帝制的条件(1)从主观来看,北洋军阀首领袁世凯代表大地主、大买办的利益,专制独裁是其阶级特点,袁世凯掌握政权和军队,拥有至高无上的权力和地位。

(2)从客观来看,辛亥革命不彻底,封建思想根深蒂固;帝国主义支持袁世凯;资产阶级力量涣散。

2.护国战争(1)背景:面对袁世凯的倒行逆施,革命党人于1913年掀起二次革命,最终失败。

孙中山组织中华革命党,武力讨伐袁世凯。

(2)概况:1915年底,唐继尧、蔡锷、李烈钧在云南宣布独立,并组织护国军,发动护国战争,贵州、广西、广东、浙江、湖南、陕西、四川等省相继宣告独立。

(3)结果:袁世凯于1916年3月22日宣布取消帝制,恢复中华民国年号。

二、北洋时期的军阀割据1.背景:袁世凯死后,北洋军阀内部的派系纷争,很快发展为军阀混战割据的局面。

2.统治表现(1)原因①根本原因:社会根源--中国半殖民地半封建的社会性质。

②直接原因:袁世凯死后,北洋军阀群龙无首。

北洋各派及地方实力派失去了中心,段祺瑞、冯国璋等都不具备凝聚各派力量、形成统一局面的能力。

(2)统治特点①以封建地主阶级为其主要社会基础。

②军阀们各有一支为自己争权夺利服务的军队,并采用近代兵制。

③军阀们各有一块可以随意搜刮和统治的地盘,割据称雄,拥兵自重。

④各派军阀大都是帝国主义在中国进行统治的工具。

⑤北洋军阀的统治方法都极端残暴而且愚昧。

各派军阀依恃武力,实行军事独裁统治。

民国初年的社会生活与新文化运动一、民国初年经济、社会生活的新气象1.民族工业的发展(1)条件①南京临时政府成立后,鼓励民间兴办实业。

②第一次世界大战期间,西方列强忙于欧战,中国民族工业得到迅速发展。

③群众性的反帝爱国斗争此起彼伏,特别是1915年因反对“二十一条”掀起的抵制日货、提倡国货运动。

(2)表现:民族工业发展速度和规模,超过以往半个世纪所取得的成绩。

纺织、面粉等轻工业系统的民族资本主义迅速发展。

(3)影响:中国产业工人的人数急剧增加,成为不可忽视的社会力量。

民国初期民族工业发展的特点出现短暂春天,发展速度、规模空前;轻工业有显著发展,重工业有一定增长,但主要分布在沿海地区,没有形成独立完整的工业体系;与外国资本、传统经济形式相比,仍居弱势地位。

2.社会生活(1)背景:建立共和政体是中国历史上破天荒的大事,民众日常生活也出现了种种新气象。

南京临时政府致力于社会生活方面的除旧布新。

(2)表现:改用阳历,颁布了剪发辫、易服饰和废止缠足的法律。

颁布法令,革除“大人”“老爷”等清朝官场的称呼。

(3)影响:越来越多的人认识到过去的陈规陋习不符合时代潮流,应接受文明开化的新习俗、新风尚。

晚清至民国初年社会生活和习俗中出现新风尚的表现及原因(1)表现:生活习俗(照相、饮啤酒和吃火锅、看西医、购买西方商品等)受西方影响;以洋为尚(如住洋楼、挂洋灯等);陈规陋习逐步革除,社会生活和习俗变得文明、开化(如剪发辫、婚礼变得简约文明、见面改行握手礼等);近代科技走近人们生活(如电话、汽车等)。

(2)原因:伴随西方列强侵略,西方的物质文明和生活习俗传入中国;中国近代工业的产生和发展;西方民主思潮的传播和人们思想的解放;社会变革(如洋务运动、戊戌变法和辛亥革命等)和政府政策的推动;一些传统习俗不适合近代社会发展趋势等。

二、新文化运动的开展1.背景(1)内涵:民主是指民主思想和民主制度,包括个性解放、人权、主权在民、自由、平等、共和、宪政等,反对君主专制和军阀独裁。

科学是指科学精神和近代自然科学法则,包括进化论、唯物论、无神论等,反对迷信武断、愚昧盲从、偶像崇拜等封建落后思想。

(2)目的:宣传民主与科学,旨在开启民智,扫除封建思想,为国家富强创造条件。

2.兴起(1)标志:1915年9月,陈独秀在上海创办《青年杂志》。

(2)主要阵地:北京大学和迁往北京的《新青年》杂志。

3.内容(1)要拥护“德先生”,便不得不反对孔教、礼法、贞节、旧伦理、旧政治。

(2)要拥护“赛先生”,便不得不反对旧艺术、旧宗教。

(3)要拥护“德先生”又要拥护“赛先生”,便不得不反对国粹和旧文学。

胡适发表《文学改良刍议》一文,主张以白话文作为新文学的语言。

(4)倡导妇女解放、婚姻自由、家庭革命等。

新文化运动前期三大内容的关系民主与科学是新文化运动前期的指导思想,是新文化运动反对封建专制制度的武器;新文学是民主与科学的传播载体;新道德让民主共和思想更加深入人心,是新文化运动的归宿。

如下图所示:4.影响:高举民主与科学的旗帜,推动思想文化革新,有着解放思想的重大意义。

【图解史实】北洋军阀统治时期的政治、经济与文化考点一北洋军阀时期的统治及特点考向1| 革命党人维护民主共和的斗争材料革命行动,欠缺人民心力,无异无源之水、无根之木。

……因此吾人欲证实民族主义实为健全之反帝国主义,则当努力于赞助国内各种平民阶级之组织,以发扬国民之能力。

盖惟国民党与民众深切结合之后,中国民族之真正自由与独立,始有可望也。

……故国民革命之运动,必待全国农夫、工人之参加,然后可以决胜,盖无可疑也。

--《孙中山选集》下卷解读:经历一系列革命的挫折,孙中山对民主革命的对象和革命的同盟军有了清晰的认识,这源于世纪之交国内外形势的变化及孙中山不断进取的革命精神。

问题:根据材料,指出护法运动后到国共合作之前,孙中山对民主革命的认识有何重大进步?试结合所学知识分析其进步原因。

提示:重大进步:认识到南北军阀都是革命的对象;认识到反帝是民族主义的重要内容(帝国主义是中国革命的大敌);国民是中国革命的重要力量。

进步原因:对保卫民主共和革命的总结与反思;俄国十月革命胜利的影响和启发;第一次世界大战后列强侵华加剧,北洋军阀统治更加黑暗;五四运动以来,学生运动、工人运动不断高涨,使孙中山看到人民力量的巨大;共产国际和中国共产党对孙中山的帮助。

考向2| 民族工业的“黄金时代”材料1913-1918年英、德两国输华货物总值表(单位:两;指数:1913=100)年份英国德国总值指数总值指数1913 96 910 944 100 28 302 403 1001914 105 207 580 108.5 16 696 945 58.9 1917 51 989 185 53.6 --1918 49 890 293 51.5 ----周秀鸾《第一次世界大战时期中国民族工业的发展》解读:英德两国对华商品出口大幅减少,反映了第一次世界大战期间列强对中国经济侵略的暂时放松。

问题:根据材料,指出1913-1918年英、德两国输华货物总值变化的总体趋势。

结合所学,分析造成这一现象的主要原因。

提示:趋势:英、德两国输华货物总值大大缩减。

原因:欧洲各国忙于第一次世界大战,减少了对中国的商品输出;中国民族工业迅速发展,减少了对外国商品的依赖;提倡国货运动有力地抵制了外国商品的输入。

一、北洋军阀时期的主要特点1.政治(1)实行军阀官僚的对内专制统治,对外大肆出卖国家权益,军阀割据混战,社会黑暗,给人民带来无穷的祸害。

(2)维护帝国主义、地主阶级和买办资产阶级的利益。

2.经济:采取了一些措施,加上第一次世界大战期间西方国家放松了对中国的经济侵略,民族工业得到了发展。

3.思想(1)大力提倡“尊孔复古”思潮,攻击民主共和,宣传封建伦理纲常。

(2)西方各种思潮被广泛介绍到国内,新式教育、新式学校开始出现、推广。

4.社会习俗:出现了一些变化,如剪辫、放足、废除跪拜等。

二、第一次世界大战期间中国民族资本主义发展的特点及评价1.发展特点(1)发展“短暂”。

帝国主义战争的时间表决定了中国民族工业短暂发展的时间表。

大战期间中国民族工业的发展兴旺似昙花一现,只能是“短暂的春天”。

(2)发展不平衡。

轻工业尤其是纺织业、面粉业发展迅速,重工业发展缓慢。

(3)地区分布不合理,民族工业大都集中在沿海一带,而广大的内地分布较少。

这主要是由于沿海一带商品经济比较发达,自然经济较早瓦解,地理条件较优越等。

(4)民族工业受到帝国主义和封建主义的压迫,带有半殖民地半封建的特征。

受帝国主义侵略,重工业基础薄弱,没有形成独立完整的工业体系。

与外国资本相比,力量十分薄弱;与封建经济相比,自然经济仍占绝对优势。

2.评价中国民族资本主义工业资金少、规模小、技术力量薄弱,没有形成完整的工业体系;地区分布不尽合理,在一定程度上遭到外国资本主义和本国封建势力的压迫;不改变中国半殖民地半封建的社会性质,民族工业难以独立发展;中国民族资本主义是一种新的经济因素,具有顽强的生命力,其产生和发展有利于社会进步;它不仅是维新变法运动和民主革命的重要经济前提,也是无产阶级队伍壮大的前提之一。

考点二新文化运动与世纪之交的思想激荡考向1| 新文化运动材料本志同人本来无罪,只因为拥有那德莫克拉西(Democracy)和赛因斯(Science)两位先生,才犯了这几条滔天的大罪。

要拥护那德先生,便不得不反对孔教、礼法、贞节、旧伦理、旧政治;要拥护那赛先生,便不得不反对旧艺术、旧宗教;要拥护德先生又要拥护赛先生,便不得不反对国粹和旧文学。

……西洋人因为拥护德、赛两先生,闹了多少事,流了多少血,德、赛两先生才渐渐从黑暗中把他们救出,引到光明世界。

我们现在认定只有这两位先生,可以救治中国政治上、道德上、学术上、思想上一切的黑暗。

--陈独秀《新青年本志罪案之答辩书》解读:读出处陈独秀《〈新青年〉本志罪案之答辩书》,与新文化运动有关找关键“要拥护那德先生,便不得不反对孔教……要拥护那赛先生,便不得不反对旧艺术……反对国粹和旧文学”“只有这两位先生,可以救治中国政治上、道德上、学术上、思想上一切的黑暗”提素养通过陈独秀对“德先生”与“赛先生”的描述,理解其含义和意义(历史解释、唯物史观)问题:阅读材料,指出“德先生”和“赛先生”各自的内涵是什么?陈独秀提倡“德先生”和“赛先生”有何重大意义?提示:内涵:德先生,即“民主”,指民主思想和民主制度;赛先生,即“科学”,指与迷信、蒙昧无知相对立的科学思想、科学精神、近代自然科学法则、科学的世界观与方法论以及科学知识等内容。