自动控制系统校正方法

- 格式:ppt

- 大小:506.50 KB

- 文档页数:17

自动控制系统校正方法介绍自动控制系统是指能够根据一定的规律或目标来自动调节和控制系统参数的一种系统。

在实际的应用中,自动控制系统往往会存在一定的误差或不稳定性,因此需要进行校正以提高系统的性能和稳定性。

下面将介绍几种常见的自动控制系统校正方法。

一、比例积分微分(PID)控制方法比例积分微分控制方法是一种基于系统误差的反馈控制方法。

该方法通过调节比例、积分和微分三个功能的权重来调节系统的动态响应和稳态误差。

具体来说,比例控制使得系统能够快速响应,积分控制消除系统的稳态误差,微分控制提高系统的稳定性。

通过合理的选择PID控制器的参数,可以有效地校正自动控制系统。

二、最小二乘法方法最小二乘法是一种通过最小化残差平方和来估计参数的数学方法。

在自动控制系统中,最小二乘法可以用于识别系统的模型参数。

通过采集系统的输入输出数据,然后利用最小二乘法进行拟合,可以得到最佳的模型参数。

这些参数可以用于校正系统,以提高控制系统的性能。

三、系统辨识方法系统辨识是通过选择合适的模型结构和估计参数来描述实际系统的过程。

系统辨识方法可以通过对系统的输入输出数据进行统计分析来估计系统的动态特性。

常见的系统辨识方法包括传递函数法、状态空间法、神经网络法等。

通过对系统进行辨识,可以得到系统的数学模型,并根据模型对系统进行校正。

四、自适应控制方法自适应控制是指根据系统的动态特性和状态变化来调整自动控制系统的控制参数。

自适应控制方法可以通过观察系统的输出和状态变量,来调整控制器的参数,以保持系统的稳定性和性能。

常见的自适应控制方法包括模型参考自适应控制、模型预测控制等。

通过自适应控制方法,可以实时地校正控制系统,并适应系统的动态变化。

总结来说,自动控制系统校正方法包括比例积分微分控制方法、最小二乘法方法、系统辨识方法和自适应控制方法等。

这些方法可以根据系统的需要选择合适的方式来进行校正,以提高自动控制系统的性能和稳定性。

在实际应用中,校正方法的选择应综合考虑系统的特性、校正精度和实施难度等因素。

第六章自动控制原理自动控制系统的校正自动控制原理是指通过一系列的传感器、执行器和控制器等装置,对待控制对象进行检测、判断和调节,以实现对系统的自动调控和校正。

在自动控制系统中,校正是一个重要的环节,对于确保系统的稳定性、准确性和可靠性具有至关重要的作用。

接下来,本文将简要介绍自动控制系统的校正方法和重要性。

首先,自动控制系统的校正主要包括以下几个方面:1.传感器校正:传感器作为自动控制系统中的重要组成部分,负责将物理量转化为电信号进而进行处理。

传感器的准确性直接影响着系统的测量和控制效果,因此需要对传感器的灵敏度、精度和线性度等进行校正,以提高系统的测量准确性。

2.执行器校正:执行器主要负责将控制信号转化为物理动作,控制系统的输出效果依赖于执行器的准确性和稳定性。

因此,需要对执行器的响应速度、灵敏度和动态补偿等进行校正,以确保系统的控制精度和稳定性。

3.控制器校正:控制器是自动控制系统的核心部分,负责对传感器数据进行处理和判断,并生成相应的控制信号。

对于不同类型的控制器,需要根据系统的需求和特点进行各种参数的校正和调整,以保证系统的控制效果。

4.系统校正:系统校正是指对整个自动控制系统进行整体的校准和调整。

由于控制系统中存在着多种参数和输入信号,这些参数和信号之间的相互作用会对系统的控制效果产生影响。

因此,需要对系统的整体参数进行校正,以确保系统的稳定性和性能达到预期的要求。

其次,自动控制系统的校正具有以下几个重要性:1.提高系统的准确性:通过对传感器、执行器和控制器进行校正,可以消除误差、降低噪声的影响,提高系统的测量和控制准确性。

这对于一些对测量和控制精度要求较高的系统而言尤为重要,如飞行器、自动化生产线等。

2.提高系统的稳定性:通过对控制器和系统参数的校正和调整,可以改善系统的阻尼特性和相应速度,增强系统的稳定性和快速响应能力。

这对于一些需要频繁变动的系统而言尤为重要,如电力系统、机械运动系统等。

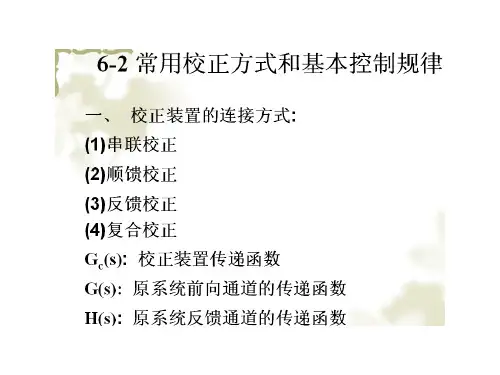

自动控制原理第六章控制系统的校正控制系统的校正是为了保证系统的输出能够准确地跟随参考信号变化而进行的。

它是控制系统运行稳定、可靠的基础,也是实现系统优化性能的重要步骤。

本章主要讨论控制系统的校正方法和常见的校正技术。

一、校正方法1.引导校正:引导校正是通过给系统输入一系列特定的信号,观察系统的输出响应,从而确定系统的参数。

最常用的引导校正方法是阶跃响应法和频率扫描法。

阶跃响应法:即给系统输入一个阶跃信号,观察系统输出的响应曲线。

通过观察输出曲线的形状和响应时间,可以确定系统的参数,如增益、时间常数等。

频率扫描法:即给系统输入一个频率不断变化的信号,观察系统的频率响应曲线。

通过观察响应曲线的峰值、带宽等参数,可以确定系统的参数,如增益、阻尼比等。

2.通用校正:通用校正是利用已知的校准装置,通过对系统进行全面的测试和调整,使系统能够输出符合要求的信号。

通用校正的步骤通常包括系统的全面测试、参数的调整和校准装置的校准。

二、校正技术1.PID控制器的校正PID控制器是最常用的控制器之一,它由比例、积分和微分三个部分组成。

PID控制器的校正主要包括参数的选择和调整。

参数选择:比例参数决定控制系统的响应速度和稳定性,积分参数决定系统对稳态误差的响应能力,微分参数决定系统对突变干扰的响应能力。

选择合适的参数可以使系统具有较好的稳定性和性能。

参数调整:通过参数调整,可以进一步改善系统的性能。

常见的参数调整方法有经验法、试错法和优化算法等。

2.校正装置的使用校正装置是进行控制系统校正的重要工具,常见的校正装置有标准电压源、标准电阻箱、标准电流源等。

标准电压源:用于产生已知精度的参考电压,可以用来校正控制系统的电压测量装置。

标准电阻箱:用于产生已知精度的电阻,可以用来校正控制系统的电流测量装置。

标准电流源:用于产生已知精度的电流,可以用来校正控制系统的电流测量装置。

校正装置的使用可以提高系统的测量精度和控制精度,保证系统的稳定性和可靠性。

自动控制系统校正方法

下面将介绍几种常见的自动控制系统校正方法:

1.基于试探法的校正方法:

这种方法通过对控制系统进行试探性的扰动,观察系统的响应来确定

调整参数的大小和方向。

常见的方法有阶跃响应法和斜坡响应法。

阶跃响

应法通过输入一个阶跃信号,观察系统的输出响应,调整参数使输出尽快

收敛到期望值。

斜坡响应法则是通过输入一个斜坡信号,观察系统的输出

响应的斜率,根据斜率的大小和方向调整参数。

2.基于频域分析的校正方法:

这种方法使用频域分析工具来分析系统的幅频特性,从而得到系统的

频率响应函数,进而调整参数使得系统的频率响应函数与期望值尽量接近。

其中最常见的方法是根轨迹法和频率响应曲线法。

根轨迹法通过画出系统

的根轨迹图来分析系统的稳定性和性能,进而调整参数。

频率响应曲线法

通过绘制系统的幅频特性曲线,观察曲线的形状、幅值和相位信息,从而

调整参数。

3.基于模型预测的校正方法:

这种方法通过建立系统的数学模型来进行系统的校正。

常见的方法有

最小二乘法和极大似然法。

最小二乘法通过最小化实际输出与期望输出之

间的平方误差来调整参数。

极大似然法则是通过最大化实际输出的似然函

数来调整参数,从而使系统的输出尽可能接近期望输出。

需要注意的是,不同的自动控制系统校正方法适用于不同的系统和控

制目标。

在进行校正时,需要根据实际情况选择合适的方法,并根据实际

测试结果进行调整和优化。

此外,校正过程中还需考虑系统的非线性特性、外界干扰和噪声等因素的影响,以实现系统的更好性能。

自动控制系统中的校正与校准自动控制系统是现代工业领域中广泛应用的技术之一。

它通过传感器感知环境信息、经过算法处理后输出控制信号,以实现对系统的自动监控和调节。

而在自动控制系统的运行过程中,校正与校准是确保系统准确性和性能稳定的重要环节。

一、校正的作用与方法校正是指通过调整系统的参数,使其输出与实际值相符合的过程。

校正的主要目的是提高系统的准确性和稳定性,确保系统能够按照预定要求进行工作。

在自动控制系统中,常见的校正方法包括以下几种:1.1 传感器校正传感器是自动控制系统中获取环境信息的重要组成部分。

传感器的准确性直接影响系统的工作效果。

因此,在系统安装和维护过程中,需要对传感器进行校正。

常见的传感器校正方法包括零点校正和量程校准等。

1.2 控制算法校正在自动控制系统中,控制算法是决定系统行为的核心。

控制算法的准确性和稳定性对系统的工作至关重要。

因此,需要对控制算法进行校正,使得系统的控制动作更加精确。

常见的控制算法校正方法包括闭环校正和开环校正等。

1.3 系统整体校正自动控制系统是一个复杂的系统,包括传感器、执行器、控制器等多个组件。

为了确保整个系统的准确性和稳定性,需要对系统进行整体校正。

常见的系统整体校正方法包括模型辨识和自适应控制等。

二、校准的作用与方法校准是指通过对比系统输出值与标准值之间的差异,对系统进行调整和校正的过程。

校准的目的是确保系统的输出值能够与实际值相匹配。

在自动控制系统中,常见的校准方法包括以下几种:2.1 标定校准标定校准是指将系统输出值与已知标准值进行比较,并进行相应的调整,使系统输出值更接近标准值。

在自动控制系统中,常见的标定校准方法有零点标定和斜率标定等。

2.2 软件校准在一些特殊情况下,系统的输出值可能会受到软件算法或逻辑的影响。

为了确保系统的准确性,需要对软件进行校准。

常见的软件校准方法包括修正系数法和卡尔曼滤波器等。

2.3 执行器校准执行器是自动控制系统中负责执行控制动作的组件,执行器的准确性和稳定性对系统的控制效果具有重要影响。