深部真菌感染在医院中的分布

- 格式:pdf

- 大小:163.49 KB

- 文档页数:2

重症监护病房真菌感染分布调查分析【摘要】目的:调查分析笔者所在医院重症监护病房真菌感染分布情况。

方法:将近年来icu送检标本分离培养的真菌情况进行统计分析。

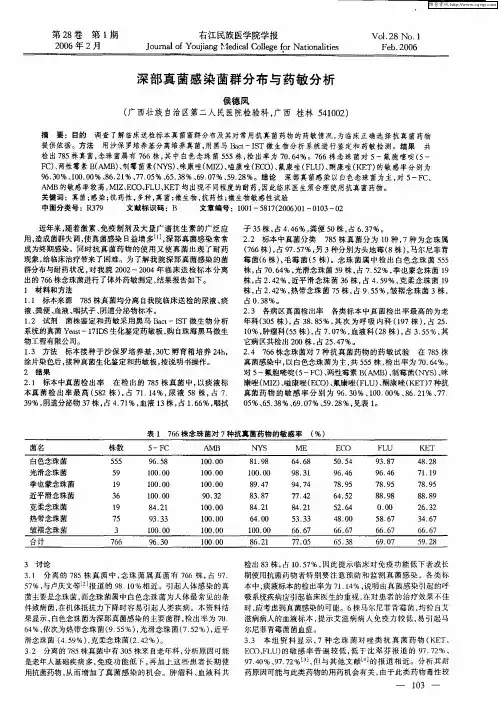

结果:送检标本2120份,检出真菌424株,占20.00%。

白色念珠菌仍然占据第一位,占50.23%,其次为光滑念珠菌,占18.16%,第三为克柔念珠菌,占16.04%。

呼吸道检出比例最高。

光滑念珠菌和克柔念珠菌检出率有逐年上升趋势。

结论:真菌为条件致病菌,菌群失调时引起感染。

icu真菌感染主要与广谱抗生素的应用、侵入性操作较多有较大关系。

预防性抗真菌药物的使用,使克柔念珠菌和光滑念珠菌感染机会增高。

【关键词】重症监护病房;真菌;广谱抗生素中图分类号 r379 文献标识码 b 文章编号 1674-6805(2013)12-0057-02因为重症监护病房(icu)患者病情危重,常合并各种基础病,机体抵抗力差,且侵入性操作多见;同时高效广谱抗生素的大量使用,导致菌群失调,使真菌感染问题特别突出。

为了掌握icu真菌感染分布情况,现将笔者所在医院2009年1月-2012年12月真菌检出情况进行统计分析,为临床救治危重患者提供依据。

1 资料与方法1.1 一般资料2009年1月-2012年12月icu病房2120例患者,其中脑外伤468例,肺心病450例,脑血管意外542例,心肺复苏术后297例,肿瘤126例,尿毒症184例,其他严重疾病53例。

1.2 方法1.2.1 标本采集痰液标本采用一次性吸痰管吸痰或嘱患者用生理盐水漱口后咯深部痰液一口于无菌痰杯中送检。

血培养标本根据临床体征采用双侧双瓶法采样后送检。

尿液标本用无菌方法导尿或取中段晨尿10 ml送检。

其他标本均按相关采样要求无菌采集后及时送检。

1.2.2 选择标准痰液标本涂片镜检如果鳞状上皮细胞25个/低倍,存在肺泡巨噬细胞和柱状上皮细胞,是合格的下呼吸道标本。

否则重新送检。

尿液标本接种10 μl,如果生长>10个菌落,即>1000 cfu/ml,则进行鉴定和药敏试验。

医院内深部真菌感染现状杨斐; 李红宾; 曹立娟; 杨正慧【期刊名称】《《皮肤病与性病》》【年(卷),期】2019(041)005【总页数】4页(P666-669)【关键词】深部真菌; 院内感染; 现状分析【作者】杨斐; 李红宾; 曹立娟; 杨正慧【作者单位】昆明医科大学第一附属医院皮肤科云南昆明650032【正文语种】中文【中图分类】R756.6; R197.323.41 概述在过去的几十年中,医院内深部真菌感染显著增加,主要分布在重症监护室(ICU)、呼吸科、血液科及手术相关科室。

据北京协和医院联合多家医疗机构对我国侵袭性真菌感染患者进行的研究发现,纳入回收的真菌菌株中只有少量来自于门诊及急诊科室,而约有92.4%的真菌菌株来自医院住院患者,其中ICU占34.3%;外科手术病房占30.3%,内科病房占27.8%[1]。

深部真菌感染包括真菌菌血症,深部组织真菌感染或两者兼具。

目前,念珠菌血症被认为是增加院内重症患者死亡率的主要原因之一,尽管不同研究报告有所差异,但大多数据表明由念珠菌血症所导致的死亡率较高,约为39%~60%。

此外,深部真菌感染的患者住院时间和费用明显高于其他患者,如果表现出败血症或脓毒性休克的真菌血症,相关的死亡率和经济负担会进一步增加。

因此,进行医院内深部真菌感染研究分析对改善医院患者生存率,降低患者医疗及经济负担具有积极的意义。

2 深部真菌感染危险因素及易感人群程露等人的报告显示,在深部真菌的危险因素中,抗生素的作用不可忽视,可认为是导致深部真菌感染的第一危险因素[2]。

李云梅等人[3]对此进行了更深入研究,那些接受了强有效的抗感染治疗的肺部感染患者,且治疗中期病情仍出现反复和加重的,进一步检查明确出现真菌感染,提示这些患者真菌感染为使用抗生素所致。

使用糖皮质激素及免疫抑制剂均是院内真菌感染的危险因素。

有研究发现[4],患者若选用抗生素进行抗感染治疗的同时联合应用糖皮质激素和/或免疫抑制剂,则发生深部真菌感染几率会明显升高,并且发现若糖皮质激素≥60mg/d,会使深部真菌感染的风险大大增加,而对于免疫抑制剂的使用来说,无论哪类免疫抑制剂均可能增加深部真菌感染的可能性。

G特点

由

目前,深部真菌感染已成为免疫功能低下患者发病和死亡最常见的原因,从病例中可以看出,根据患者临床症状、体温、CRP、降钙素原、血沉、白细胞计数及分类等指标无法鉴别细菌感染和真菌感染,只有结合影像学特征和(1 -3) -B-D-葡聚糖才能确诊,且(1-3) -B -D-葡聚糖检测快速(1-2小时)、准确(精确定量),所以临床疑似深部真

菌感染患者在进行影像学检查和化验检查时,别忘了检查(1 -3) -B -D -葡聚糖,血浆(1 -3) -B -D -葡聚糖测定方法简便、省时,有利于疾病的早期诊断和治疗。

特别是对于缺乏深部真菌感染诊

断依据的拟诊患者,血浆(1 -3) -[3 -D一葡聚糖水平的增高可以作为诊断深部真菌感染的依据之一。

血浆(1 -3) -B-D-葡聚糖在细菌败血症时不增高,可以作为鉴别真菌血症和细菌败血症的依

据之一。

当血浆(1 -3) -B -D -葡聚糖水平明显增高时,提示有继发深部真菌感染的可能。

因此血浆(1 -3) -B -D -葡聚糖检测作为深部真菌感染诊疗的可靠方法口,应引起广大临床医师的重视,早

诊断、早治疗,避免滥用抗生素。

一、抗真菌药物研究现状

深部真菌感染在医院中的分布

临床上以往诊断深部真菌感染主要依赖于病原学检查,包括研究已经发现,1-3-β-D葡聚糖几乎是所有真菌细胞壁上均具有的特异性成分之一,检测血液或体液中的1-3-β-D葡聚糖用于诊断深部真菌感染有一定的价值和意义。

为了能够进一步证实检测血浆中真菌1-3-β-D葡聚糖对深部真

G实验较其他检测方法的优势

近十几年来,真菌感染的发病率上升很快,如何在早期准确地诊断真菌感染是迫切需要解决的实际问题。

传统诊断方法,如培养、病理组织学方法等,耗时长、敏感性低,容易受干扰,难以达到早期诊断、早期治疗、降低病死率的目的。

,DFI发病率有明显增长趋势;由于缺少有

效的早期诊断手段,其病死率也在逐年上升。

而真菌特有的细胞壁成分1,3-β-D-葡聚糖(BDG)具有较高的特异性,在机体的血液和无菌体液中检测到BDG是诊断深部真菌感染的有效证据,其动态检测可作为评价抗真菌药

物疗效及病情的指标,且该试验具有快速简便的特点。

BG动态检测法在深部真菌感染诊断中的价值及意义

提高检测阳性率

半乳甘露聚糖(GM)抗原是曲霉菌多糖细胞壁的一种成分,在侵袭性感染过程中释放入血,通过ELISA反应对血清GM 抗原进行定性测定,可提高对曲霉菌感染检测的准确度0同时,为了避免血

浆影响GM 试验的准确度,本研究选用血清进行测定半乳甘露聚糖(GM)。

曲霉半乳甘露聚糖抗原(GM)是真菌细胞壁的一种多聚抗原,在曲霉菌侵犯组织早期就释放入血,对高危患者连续动态监测(每周2次)具有早期诊断价值。

,G试验可作为侵袭性真菌感染(尤其是烟曲霉菌)筛查的第一步,以便临床较早抗真菌治疗,后经培养确定真菌种类及药敏试验再针对性选择抗真菌药物0然而,仅检测G试验敏感度尚有欠缺,这可能跟真菌种类有关,,例如新型隐球菌,可能因其有厚厚的荚膜,致使(1,3)-B-D 葡聚糖未能释放入血,导致G试验呈假阴性;也可能是浅部真菌感染时, (1,3)-B-D葡聚糖未被释放出来使体液中的量不增高_,导致G试验呈假阴性等因素;GM 试验特异度高于G试验(1,3)-B-D葡聚糖(BG)和半乳甘露聚糖抗原(GM)的检测已

成为目前国内外侵袭性真菌感染诊断运用广泛的首选方法。

,血浆(1-3)·B-D一葡聚糖含量检测针对所有真菌细胞壁抗原成分,对所有真菌均可进行检测,而血清半乳甘露聚糖检测主要针对曲霉菌细胞壁上的多聚抗原,具有一定的特异性。

因此,二者协同分析是诊断侵袭性真菌感染的重要依据,早期临床诊断价值优于真菌培养

特殊。