翻译家——杨宪益-戴乃迭

- 格式:ppt

- 大小:225.50 KB

- 文档页数:21

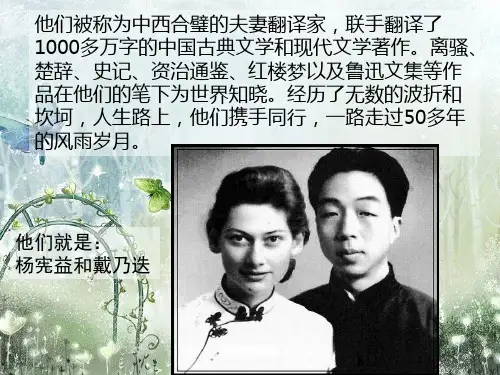

赏析中国著名翻译家及其代表作——杨宪益、戴乃迭夫妇和他们的翻译经典杨宪益(1915—)、戴乃迭(1915—1999)夫妇是中国翻译史上久负盛名的翻译家,他们为中国翻译事业的发展做出了巨大的贡献。

他们以其毕生精力,夫妻合作、珠联璧合,将大量的中国文学作品翻译、介绍到了西方,也将许多优秀的西方文学作品介绍给了中国读者。

他们翻译的数量之大,质量之高,少有人能企及。

他们不仅翻译了《红楼梦》,还将《鲁迅文集》、《史记选》等上百部中国文学作品译成了英文。

作为主要译者和世纪主编,杨宪益、戴乃迭共同支撑英文版《中国文学》杂志近五十年,自1951年创刊以来,这份刊物一度是中国文学作品走向世界的惟一窗口。

杨宪益主张,在翻译的同时要力争传达出作者的本意并且能够尽可能的保留或者显现原文的风格。

这一问题值得所有翻译工作者不断的探索和研究。

对于《红楼梦》的翻译,杨宪益、戴乃迭夫妇的译本是一部最接近原著的英文全译本。

在这部翻译巨著中,集中体现了杨氏翻译法的妙处和高深的造诣。

一、译文同义习语的套用。

不同文化之间的相似和相通性为同义习语的套用提供了客观依据。

在现实生活中我们可以发现一种语言中概括某种生活现象的成语和词组与另一种语言中类似的习语和词组在表达技巧上和语法组合上都有惊人的相似,给人以无独有偶、天作之合的感觉。

英汉文化和语言中有许多不谋而合的经典名句和习语。

它们在内容上、结构上几乎完全一致,充分体现了不同民族文化和语言之间的相通性。

这时用习语译习语当然是最理想的策略,这样可以达到从语义到文体上的最自然贴切。

如:(1)僧不僧,俗不俗,女不女,男不男。

(第三十六回)This is neither fish, flesh nor fowl此句就是引用了“Neither fish, flesh nor fowl”的形式,而在前面添加了“this is”。

(2)贪多嚼不烂。

(第九回)Bite off more than you can chew.此句就是将英语习语“Bite off more than one can chew.”中的“one”具体体现在“you”身上。

【杨宪益和戴乃迭的爱情传奇】杨宪益简介1937年,在英国牛津大学留学的杨宪益偶然认识了戴乃迭(Gladys Tayler),这个比他低一年级、出生在中国的英国姑娘。

杨宪益去英国留学是自费,他和在牛津大学留学的学者向达、吕叔湘、钱锺书、杨绛等交往密切,他们称他为“小杨”。

戴乃迭的父亲戴乐仁(J.B.Tayler)是来华传教士,曾在天津新学书院教书,后在燕京大学做经济学教授。

戴乃迭出生在北京,从小对中国就有直观的印象,以至于后来,她还经常跟杨宪益说起小时候烤山芋的事。

戴乃迭曾说,在中国长大的外国孩子通常都说一口跟当地中国人一样流利的中国话,但我们不幸却是个例外。

戴乃迭的母亲不允许她和她的哥哥姐姐跟中国孩子一起玩。

她小时候没有学中文,五六岁以后,就回英国读书了。

戴乃迭在牛津大学认识了杨宪益,她一生的道路改变了。

戴乃迭回忆她和杨宪益初次相见的印象:“起初我几乎被他吓一大跳,眼睛细长,脸色苍白,但彬彬有礼。

他对祖国的热爱打动了我,在他房间的墙上挂着他自己绘制的中国历朝历代的疆域图。

”爱情是没有办法躲避的,爱一个人,就要爱他的一切,后来,戴乃迭干脆改学中文,成为牛津大学攻读中文学位的第一人。

当时,杨宪益在墨顿学院的一位朋友也在追求戴乃迭,三人经常一起学习法文,最终戴乃迭选择的还是“才华横溢的杨”。

1940年,杨宪益从英国牛津大学毕业了。

他接到了吴宓和沈从文的信,邀请他回西南联大教书。

听说杨宪益要带一个英国姑娘回来结婚,杨家乱成一团。

杨宪益出生在天津名门,父亲是中国银行行长,其祖父杨士燮共有兄弟八个,其中四位在晚清时做过翰林。

杨家的这些反应,来自当时的社会压力和人们的偏见。

戴乃迭的母亲也强烈反对,严厉地警告她:“你跟一个中国人结婚会后悔的。

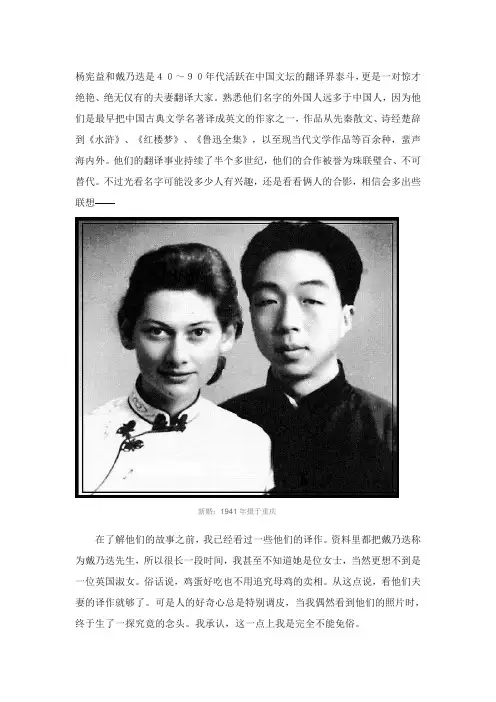

”1941年2月16日,杨宪益、戴乃迭的婚礼与杨敏如(杨宪益之妹)、罗沛霖的婚礼同时在重庆举行,他们还在《大公报》上双双刊登了结婚启事。

婚礼上,戴乃迭按照婆母的意愿,身穿绣满龙凤花纹的短袖丝质旗袍。

杨宪益和戴乃迭是40~90年代活跃在中国文坛的翻译界泰斗,更是一对惊才绝艳、绝无仅有的夫妻翻译大家。

熟悉他们名字的外国人远多于中国人,因为他们是最早把中国古典文学名著译成英文的作家之一,作品从先秦散文、诗经楚辞到《水浒》、《红楼梦》、《鲁迅全集》,以至现当代文学作品等百余种,蜚声海内外。

他们的翻译事业持续了半个多世纪,他们的合作被誉为珠联璧合、不可替代。

不过光看名字可能没多少人有兴趣,还是看看俩人的合影,相信会多出些联想——新婚:1941年摄于重庆在了解他们的故事之前,我已经看过一些他们的译作。

资料里都把戴乃迭称为戴乃迭先生,所以很长一段时间,我甚至不知道她是位女士,当然更想不到是一位英国淑女。

俗话说,鸡蛋好吃也不用追究母鸡的卖相。

从这点说,看他们夫妻的译作就够了。

可是人的好奇心总是特别调皮,当我偶然看到他们的照片时,终于生了一探究竟的念头。

我承认,这一点上我是完全不能免俗。

留学:英国湖区先来说说杨宪益先生——一位“阴差阳错”成就的翻译大家:1915年生于天津,21岁入英国牛津大学莫顿学院研究古希腊罗马文学、中古法国文学及英国文学。

40年回国在重庆中央大学等学校任教,43年后在重庆北碚及南京任编译馆编纂;解放后53年调至北京外文出版社,开始了长期稳定的文学作品翻译工作。

作为主要译者和实际主编,杨、戴共同支撑英文版《中国文学》杂志近50年(自51年创刊以来,这份刊物一度是中国文学作品走向世界的惟一窗口)。

戴乃迭女士,英籍汉学家。

原名Gladys Tayler(婚后改为Gladys Yang/格莱迪丝·杨)。

父亲是一位英国传教士。

1918年戴生于北京,在中国度过6年美好的童年后随父回国。

在杨宪益34年赴英留学期间,与之相识相爱。

41年俩人返回中国、结为夫妻,并共同长期从事翻译工作。

虽然没有加入中国籍,戴乃迭却一直把婆家的国家当成了自己的国家。

她不仅学会了中文,会写一笔正楷小字,还能仿《唐人说荟》用文言写小故事,文字娟秀。

理论广角幸福生活指南224幸福生活指南浅析杨宪益及戴乃迭翻译风格——以名著节选为例胡晶晶 康春颖南京工程学院摘 要:说起中国著名的译者,翻译家,不得不提的就是神仙眷侣——杨宪益、戴乃迭夫妇。

作为译者和文化传播者,杨宪益、戴乃迭夫妇专心译事、笔耕不辍,共同翻译了百余种中国文化典籍和文学作品,译文准确、生动、典雅,成为“所有研究中国文化的西方学者眼中的经典”。

杨宪益是饱读四书五经,受到良好中国传统教育的儒学大家,戴乃迭是在中国出生,在英国教育的滋养下成长起来的优秀的汉学家。

夫妻俩中西合璧,珠联璧合,倾尽毕生心血于中国传统经典文化的翻译与传播,从先秦诸子散文到古典名著,从唐宋诗词到现代散文诗歌,译著达数百部,为中西方搭建了一座宝贵的文化桥梁。

本文就杨宪益、戴乃迭夫妇翻译过的著作为例与其他著作进行初步对比,并浅析其翻译风格及特点,以及他们的成就给中国翻译界带来的影响。

关键字:杨宪益;戴乃迭;翻译风格;对比;影响一、“生硬”的忠实风格作为学贯中西的文化传播者,杨、戴二人在中国文化对外传播的过程中,具有超前的文化翻译观,尽力向世界展示中国文化的本来面目。

杨宪益所处的时代,西方世界对中国文化误解、曲解较多,也常会出现强势文化对于东方文化的故意误读,但他们在翻译过程中并没有故意迎合西方读者的审美趣味,而是采用相对“生硬”的忠实译法。

例1 “癞皮狗,你骂谁?”王胡轻蔑地抬起眼来说。

“Mangy dog, who are you calling names?” Whisker Wang looked up contemptuously.(杨、戴)“Mangy-hided dog, whom are you cursing?” sneered Wang-hu, lifting his eyes disdainfully. (港版)此处清晰可见杨戴的忠实翻译风格,从整个句式到用词都非常的忠实原文,尤其是“王胡轻蔑地抬起眼来说”,并没有像港版翻译中先用sneer 表示动作及态度,而是一气呵成。

杨宪益戴乃迭轶事]核心提示:杨老说他是个花花公子:“我真的是一个Playboy,不相信我脱裤子给你看。

”然后,站起来就脱裤子了。

几位太太们就吓得花容失色了,而实际上,杨老只是把他的皮带翻起来给他们看,他那条裤子的品牌是Playboy。

杨宪益来源:南方周末本文来源:南方周末,作者:平客,原题为:《“我的追悼会得早点开”——杨宪益二三事》杨宪益去世前一个多月,小侯带着我和几个朋友去探望了这位“老顽童”。

在北京后海银锭桥边胡同深处的一所住宅里,95岁的杨宪益思维敏捷,烟不离手,屋内的摆设十分简单,墙上挂着杨宪益和妻子戴乃迭的照片,桌上摆着当天的报纸,杨宪益告诉我们自己身体没什么大毛病,每天看报纸没什么问题。

杨宪益嗜酒,医生对他有禁酒令,可他却笑呵呵地说:“喝几杯其实也没什么大不了。

”那天,小侯说起想给杨宪益添置一台新的DVD播放机,并向他推荐了电视剧《人间正道是沧桑》,杨宪益摆摆手说:“不用了,不用了。

”后来,我才知道,2006年秋天,杨宪益就已经被查出身患癌症,他自己却不怎么在乎。

杨宪益去世那天下午,我辗转得知消息,发短信给小侯,很快,小侯确认了这一消息。

小侯是搞音乐的,二十多年前从台湾来大陆,偶然认识了杨宪益,1983年,一位在北京留学的澳大利亚学生把小侯带到了杨家,从此,小侯就经常去和杨宪益聊天,有时还赖在那里直到深更半夜也不肯走。

他们相差41岁,成了无话不谈的“忘年交”。

1980年代,“混迹”于杨宪益家的还有驻北京的外国记者、大使、专家,也有杨宪益的老朋友们——1940年代,一群知识分子曾在重庆搞过一个“二流堂”,后来随着大时代的变迁而搬到了北京,从重庆“二流堂”到北京“二流堂”,杨宪益始终是其中一位并不怎么活跃的成员。

“文革”期间,“二流堂”成了“反革命俱乐部”,堂中成员后来的命运遭际各不相同。

“文革”结束后,老朋友们又开始互相往来了,杨宪益把自己家的聚会戏称为“新…二流堂‟”。

台湾来的小侯则成了“新…二流堂‟”的重要成员之一。

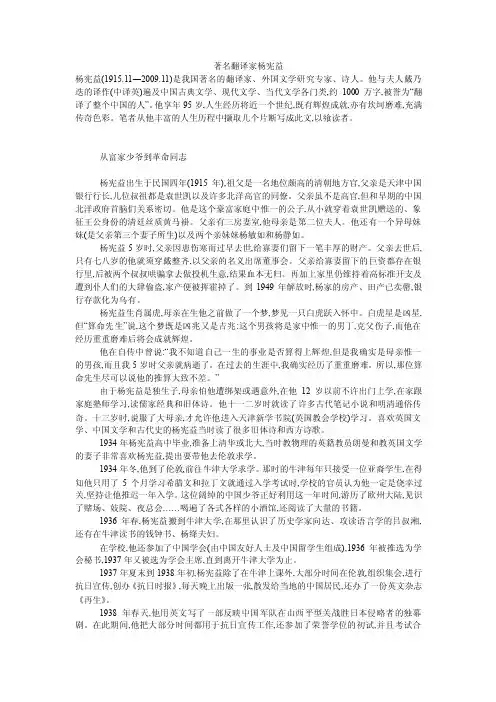

著名翻译家杨宪益杨宪益(1915.11―2009.11)是我国著名的翻译家、外国文学研究专家、诗人。

他与夫人戴乃迭的译作(中译英)遍及中国古典文学、现代文学、当代文学各门类,约1000万字,被誉为“翻译了整个中国的人”。

他享年95岁,人生经历将近一个世纪,既有辉煌成就,亦有坎坷磨难,充满传奇色彩。

笔者从他丰富的人生历程中撷取几个片断写成此文,以飨读者。

从富家少爷到革命同志杨宪益出生于民国四年(1915年),祖父是一名地位颇高的清朝地方官,父亲是天津中国银行行长,几位叔祖都是袁世凯以及许多北洋高官的同僚。

父亲虽不是高官,但和早期的中国北洋政府首脑们关系密切。

他是这个豪富家庭中惟一的公子,从小就穿着袁世凯赠送的、象征王公身份的清廷丝质黄马褂。

父亲有三房妻室,他母亲是第二位夫人。

他还有一个异母妹妹(是父亲第三个妻子所生)以及两个亲妹妹杨敏如和杨静如。

杨宪益5岁时,父亲因患伤寒而过早去世,给寡妻们留下一笔丰厚的财产。

父亲去世后,只有七八岁的他就须穿戴整齐,以父亲的名义出席董事会。

父亲给寡妻留下的巨资都存在银行里,后被两个叔叔哄骗拿去做投机生意,结果血本无归。

再加上家里仍维持着高标准开支及遭到仆人们的大肆偷盗,家产便被挥霍掉了。

到1949年解放时,杨家的房产、田产已卖罄,银行存款化为乌有。

杨宪益生肖属虎,母亲在生他之前做了一个梦,梦见一只白虎跃入怀中。

白虎星是凶星,但“算命先生”说,这个梦既是凶兆又是吉兆:这个男孩将是家中惟一的男丁,克父伤子,而他在经历重重磨难后将会成就辉煌。

他在自传中曾说:“我不知道自己一生的事业是否算得上辉煌,但是我确实是母亲惟一的男孩,而且我5岁时父亲就病逝了。

在过去的生涯中,我确实经历了重重磨难。

所以,那位算命先生尽可以说他的推算大致不差。

”由于杨宪益是独生子,母亲怕他遭绑架或遇意外,在他12岁以前不许出门上学,在家跟家庭塾师学习,读儒家经典和旧体诗。

他十一二岁时就读了许多古代笔记小说和明清通俗传奇。

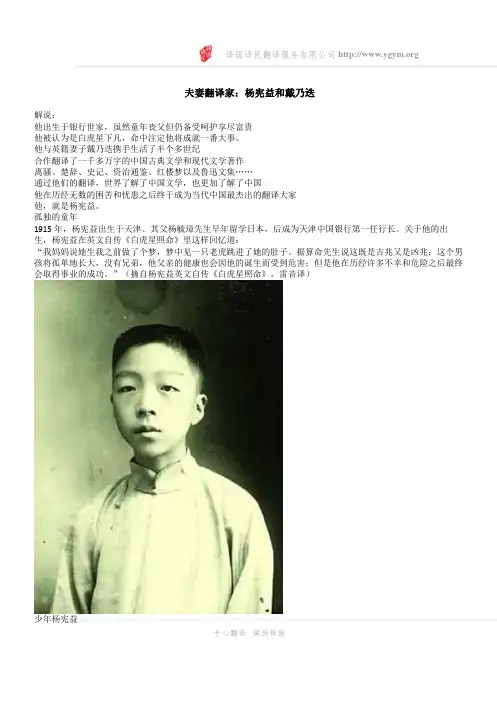

夫妻翻译家:杨宪益和戴乃迭解说:他出生于银行世家,虽然童年丧父但仍备受呵护享尽富贵他被认为是白虎星下凡,命中注定他将成就一番大事。

他与英籍妻子戴乃迭携手生活了半个多世纪合作翻译了一千多万字的中国古典文学和现代文学著作离骚、楚辞、史记、资治通鉴、红楼梦以及鲁迅文集……通过他们的翻译,世界了解了中国文学,也更加了解了中国他在历经无数的困苦和忧患之后终于成为当代中国最杰出的翻译大家他,就是杨宪益。

孤独的童年1915年,杨宪益出生于天津。

其父杨毓璋先生早年留学日本,后成为天津中国银行第一任行长。

关于他的出生,杨宪益在英文自传《白虎星照命》里这样回忆道:“我妈妈说她生我之前做了个梦,梦中见一只老虎跳进了她的肚子。

据算命先生说这既是吉兆又是凶兆:这个男孩将孤单地长大,没有兄弟,他父亲的健康也会因他的诞生而受到危害;但是他在历经许多不幸和危险之后最终会取得事业的成功。

”(摘自杨宪益英文自传《白虎星照命》,雷音译)少年杨宪益专心翻译做到极致专心翻译 做到极致 1920年,杨毓璋先生因病逝世,年仅5岁的杨宪益成为一家之“长”,父亲死后,他被包围在一大堆女人和仆人中间,处处受到过分的呵护和照顾,失去了许多正常孩子的运动和欢乐。

杨宪益一辈子没学会骑自行车,也不会游泳。

为了保证他的安全,他的嫡母请了老师让其在家读私塾,在魏汝舟先生的悉心教导下,杨宪益打下了坚实的古文基础。

1927年夏季,外面的世界终于向杨宪益打开大门。

在母亲的帮助下,杨宪益进入天津新书学院就读。

中学大大开阔了杨宪益的眼界和知识领域。

他求知欲强,兴趣广泛,对各门功课都感到兴趣。

访谈:杨宪益:我生在天津,在我上中学的时候家里面就请了一位老师,因为我上的学校是一所英国教会中学,家里面怕我英文不够好就给我请了一位女的英文老师,那个老师教了我三、四年英文。

我在天津念完了中学,中学毕业以后那个时候有一个英国老师正要回英国,我就跟他一块走了。

还有一个同学叫李亚福,他在天津大家都知道他,他的爱人叫张美如,她到美国去了,李亚福也想到美国去,就跟着我们一块决定到英国去念书。

2492018年32期总第420期ENGLISH ON CAMPUS浅析杨宪益、戴乃迭译作《红楼梦》文/姚小辉一、翻译方法与技巧1.直译法。

杨宪益、戴乃迭的译文多采用直译的方法。

比如对于《红楼梦》书名的翻译,他们将其译为A Dream of Red Mansions。

书名翻译采用直译的方法,体现了杨宪益“忠于原文”的翻译观。

Dream和Red Mansions 和中文的“梦”、“红楼”一致,未作任何改动。

“红”字贯穿全文,乃是全文的主线。

霍克斯将书名译为“The Story of the Stone”, 与中文名丝丝入扣。

虽然强调了文章的故事性,却显得有些朴实无华,与这部文学巨著本身不太相称。

笔者以为杨宪益对于书名的翻译略胜一筹,更能体现中国传统文化。

2.加注法。

杨宪益、戴乃迭翻译《红楼梦》时,采取了加注的方法。

在翻译书中第三回 “心比比干多一窍,病如西子胜三分”时,杨宪益将其译为 She looked more sensitive than Pikan 1, more delicate than His shih . 杨宪益分别对Pikan和His shih进行加注,A prince noted for his great intelligence at the end of Shang Dynasty和 A famous beauty of the ancient kingdom ofYueh。

由于比干和西施是中国古代人物,应该予以解释。

杨宪益采取加注的方法,有助于外国读者理解。

二、诗词翻译赏析1.诗词中的佛教概念。

《红楼梦》可以说就是一部以“禅悦为味”的“悟道书”(李哲良,1992:35)。

“好了歌”语言质朴无华、自然流畅,寓意深刻。

这首诗歌带有非常浓厚的宗教色彩,反映的是佛教中的“四大皆空”之意。

杨宪益将“神仙”一词译为 “immortals”,体现了中国传统佛教的理念,唯有去除对物质世界的欲念,才能够达到神仙一般的境界。

杨宪益戴乃迭戴乃迭(1919—1999),原名Gladys B. Tayler,婚后易名为Gladys Yang,1919年出生于北京;其父J.B Tayler,中文名戴乐仁,毕业于伦敦经济学院,上世纪初到中国传教,曾任燕京大学首任经济系主任,并负责英国对“庚子赔款”使用(派生赴英留学)事务;后又帮助中国创建工合组织(CIC),致力于赈荒救灾工作,母亲塞琳娜是传教士兼教师。

1937年,戴乃迭考入牛津大学,攻读法国文学,当年牛津大学有许多俱乐部性质的协会,导师修文斯先生介绍她加入了中国协会,缘此,她结识了后为该协会主席的中国留学生杨宪益(1915—2009),杨宪益本是津门富家子弟,才华横溢。

他的聪明、调皮和幽默,以及身上洋溢着的中国传统文化的魅力,深深地吸引着戴乃迭。

家庭的熏陶和戴乃迭本身固有的中国情结使她对杨宪益一见钟情。

当时,日本侵略中国日甚,杨宪益主持的牛津中国协会反日活动十分活跃,他将100多人的组织发展到了1000多人,钱钟书、杨绛、俞大缜、俞大絪等皆是成员,杨宪益到处发文章、演讲、募捐,戴乃迭一道参与,她也成了坚定的反日战士。

戴乃迭回绝了英籍追求者,认定了杨宪益,两人感情日深(杨宪益晚年回忆说,他爱戴乃迭,除了为她惊人的美丽所吸引外,还发现她有一颗质朴的心。

她清新脱俗,没有英国上流社会女孩常有的虚荣与势利,这一素质在“中国上层的小姐们之中也很少见”。

晚年的戴乃迭幽默地对朋友们说:我爱的不是杨宪益,而是中国的传统文化。

这虽是一句戏言,但却真实地反映了戴乃迭对中国传统文化的挚爱)。

1940年,戴乃迭与杨宪益先生在重庆举办婚礼;在以后半个世纪的时间里,夫妻联袂将中国文学作品译成英文,从先秦散文到《红楼梦》(dream of red mansion)达百余种,他们合作译出了屈原的名篇《离骚》(戴乃迭后来回忆道:“实际上是杨宪益将中文译成英文,我又把它改写成对偶叙事诗。

”译文发表后,着名的英国汉学家大卫·霍克斯大吃一惊,幽默地评论道:“这部《离骚》的诗体译文在精神上与原作的相似程度正如一只巧克力制成复活节鸡蛋和一只煎蛋卷的相似程度一般大。

翻译家杨宪益和他的时代也许我们永远不该轻谈霍克思与杨宪益之译本孰优孰劣。

当我们多少了解了一些译者的命运时,就更不该妄加评判。

11月23日,95岁的杨宪益病故于北京;此前的7月31日,86岁的大卫·;霍克思(DavidHawkes)在牛津去世。

短短5个月内,世界上最著名的两位《红楼梦》英译者先后亡故。

20世纪70年代,杨宪益与夫人戴乃迭(GladysMargaretTaylor)合译的《红楼梦》与霍克思译的《石头记》几乎同时出版,三人皆因此获致巨大声誉。

后人或会猜测杨家与霍教授之间存在着某种竞争关系,当年必如武侠小说中常见的高手对决,非要分出个雄雌。

然而这并非事实:杨霍分居欧亚大陆东西两端,又因冷战隔绝,故而各译各的,对对方的工作几乎一无所知,更谈不上什么竞争的压力或发奋的动力。

相反,霍克思与杨宪益英雄相惜,两家人日后亦结下厚谊。

杨宪益先生晚年在海外出版英文自传《白虎星照命》(WhiteTiger),即是由霍克思的女婿、接续译完《红楼梦》后四十回的汉学家闵福德(JohnMinford)作序。

两本《红楼梦》译本,两种情境但杨译与霍译并非不可对照甚至对比。

事实上,30年来,述及两种译文比较研究的论文和专著,可谓汗牛充栋,不仅事关翻译技巧,对译本背后传达出的文化背景乃至意识形态亦多有论及。

有人说杨宪益采直译,霍克思取意译。

实际上并非如此。

两人当然都是直译,只是意趣不同。

概括地讲,杨译简练,但略显苍白,文采不足。

霍译虽饱满、耐读,却也有落口罗嗦与过度之嫌,有时甚至自由发挥、添枝加叶。

香港岭南大学翻译系副教授张南峰在所著《中西译学批评》一书中,举《红楼梦》焦大发酒疯一段,将两译对照,指出,杨译过于整齐,有些字眼太“严肃”,“令焦大显得像正气凛然的英雄,而不大像口吐狂言的酒鬼”,霍译有些段落虽“在字面上离原文较远,但这种俚俗的语言和人物性格相当配合”。

霍甚至煞费苦心,将中式度量单位转换成英制,为此不惜调整数字,亦别出心裁,在字体和字号上多变花样。

杨宪益、戴乃迭中文资料一:杨宪益资料介绍杨宪益(1915年1月12日-2009年11月23日),生于天津,祖籍安徽盱眙(今属江苏省淮安市)鲍集镇梁集村,中国著名翻译家、外国文学研究专家、诗人。

杨宪益曾与夫人戴乃迭合作翻译全本《红楼梦》、全本《儒林外史》等多部中国历史名著,在国外皆获得好评,产生了广泛影响。

出生杨宪益(1915年1月12日 - 2009年11月23日),中国著名翻译家、外国文学研究专家、文化史学者和诗人。

祖籍安徽盱眙(今属江苏省淮安市)鲍集镇梁集村,生于天津。

据自传体《漏船载酒忆当年》,他出生于“甲寅年冬月二十七”,即公历1915年1月12;阴历仍为甲寅年(1914年)冬季,未到乙卯年(1915年)春节学习经历1934 年在天津英国教会学校新学书院毕业后到英国牛津大学墨顿学院研究古希腊罗马文学、中古法国文学及英国文学。

抗日战争时与吕叔湘、向达等友人在伦敦华侨中作救亡工作,出版中文报纸。

《译余偶拾》1940年回国任重庆大学副教授。

1941至1942年任贵州贵阳师范学院英语系主任,1942年至1943年任成都光华大学英文教授,1943年4月后在重庆北碚及南京任编译馆编纂,1947年把在重庆北碚时所写的文史考证文章编辑成一个集子,由卢前(冀野)起名为《零墨新笺》,是为“新中华丛书”的一种。

后来在解放期间又写了一些,于1949年解放后把后写的这部分编成一集,自费印了100册,名为《零墨续笺》。

在1983年6月三联出版社将《零墨新笺》和《零墨续笺》合起来出了一本书,名为《译余偶拾》印刷9500册(《译余偶拾》于2006年5月由山东画报出版社再版印刷6000册)。

翻译《红楼梦》1953年调任北京外文出版社翻译专家,曾与夫人戴乃迭(英籍中国文化学者)合作翻译中国古典小说《魏晋南北朝小说选》、《唐代传奇选》、《宋明平话小说选》、《聊斋选》、全本《儒林外史》、全本《红楼梦》等,均先后由北京外文出版社出版。