酚类化合物

- 格式:docx

- 大小:68.09 KB

- 文档页数:4

高度不饱和的酚类化合物酚类化合物,大家或许听说过,但要说它的“高度不饱和”,那可就有点难度了。

不过别急,今天咱们就聊聊这个看似“高深莫测”的东西,轻松一下,保证你听了之后笑一笑,能一头雾水的同时,还能隐隐约约懂点啥。

我们先来看看“酚类化合物”是什么东西。

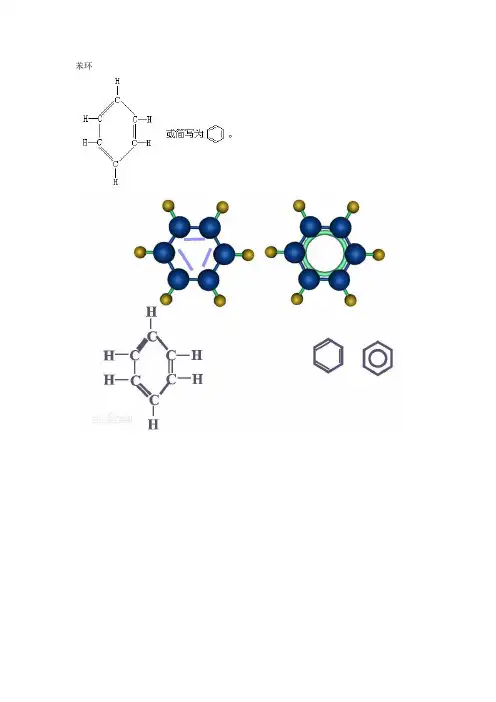

简单来说,酚类就是一类含有“苯环”和“羟基”(也就是OH)的化合物。

看似很简单对吧?其实酚类化合物在咱们身边无处不在。

你每天用的那瓶消毒液,里面的酚就有很大一部分能杀灭细菌。

还有像是咖啡、红酒里,也有一部分酚类物质在那悄悄作祟,让你的味觉体验更加丰富。

所以说,酚类化合物不一定是个陌生的东西,反而是生活中经常“偷偷”出现的老朋友。

好了,话说回来,今天咱们要聊的“高度不饱和”这个词,听起来挺吓人,实际上呢,说得简单点,就是酚类化合物在分子结构上有些地方很“空闲”,还没被其他原子填满。

这种“空闲”位置,可能让它和别的东西反应得更容易,也可能让它的性质变得更加独特。

不信?你试试把一根火柴和煤油放一起,那火速就能点燃,不就因为煤油分子里有些地方“未被填充”嘛。

你看,这就是不饱和的魔力了。

说到这里,大家肯定会想:那为什么要聊这个“高度不饱和的酚类化合物”呢?其实吧,这类化合物的反应性强,常常在很多化学反应中扮演重要角色。

它们可以参与很多复杂的反应,比如合成新材料、做药物、甚至在食物里起到一些微妙的作用,真是好东西。

所以呀,别看它们看起来有点儿“神秘”,但其实它们对咱们的生活影响可是大大的。

不过,你们也别高兴太早。

高度不饱和的酚类化合物,虽然能带来这么多的好处,但也有它的“小脾气”。

比如,它们非常容易和其他物质发生反应,产生一些咱们不想要的副产物。

你要是把它暴露在空气中,它可不会老实待着。

氧气一进来,马上就会发生反应,变得不那么稳定。

这也就是为什么一些老旧的化学品常常会变得“发霉”或者变质的原因之一。

再者呢,这类化合物的“高度不饱和”特性也让它们在生物体内的代谢过程显得比较“激烈”。

酚类化合物(一)主要化合物及其食物来源酚类化合物包括了一类有益健康的化合物,其共同特性是分子中含有酚的基团,因而具有较强的抗氧化功能。

根据分子组成的不同,植物性食物中的酚类化合物分为简单酚、酚酸、羟基肉桂酸衍生物及类黄酮。

常见的酚类化合物有:1.简单酚又称一元苯酚,如水果中分离出的甲酚、芝麻酚、桔酸(gallicacid)。

2.酚酸主要有香豆酸(coumaricacid)、咖啡酸(caffeicacid)、阿魏酸(ferulicacid) 和绿原酸(chlorogenicacid)等。

3.类黄酮(flavonoids),又称黄酮类化合物,包括黄酮、槲皮素、黄酮醇、黄烷醇、黄烷酮等。

4.异黄酮异黄酮广泛存在于豆科植物中,黄豆中所含异黄酮有:染料木苷元(三羟基异黄酮,又称金雀异黄素)、大豆苷元(二羟基异黄酮)、大豆苷、染料木苷、大豆黄素苷以及上述三种苷的丙二酰化合物。

5.茶多酚主要由5种单体构成,分别是表没食子儿茶素一没食子酸酯(EGCG)、表没食子儿茶素(EGC)、表儿茶素一没食子酸酯(ECG)、儿茶素(CA)和表儿茶素(EC)。

其中,EGCG的含量最高,被认为是茶多酚生物学活性的主要来源。

(二)生物学作用酚类化合物与人体健康关系的研究多集中在槲皮素、大豆异黄酮、茶多酚的生物学作用方面。

现将其主要的保健功能综述如下:1.抗氧化作用植物中所含的多酚化合物是重要的抗氧化剂,可以保护低密度脂蛋白免受过氧化,从而防止动脉粥样硬化和体内过氧化反应的致癌作用。

2.血脂调节功能大豆异黄酮可以降低胆固醇,含这种成分的大豆蛋白可使动物的低密度脂蛋白和极低密度脂蛋白以及胆固醇降低30%~40%。

茶多酚可减少肠内胆固醇的吸收,降低血液胆固醇,降低体脂和肝内脂肪聚积。

3.血管保护作用红葡萄酒中的多酚化合物可抑制血小板的活性,从而抑制血栓的形成,并可使已形成的血栓血小板解聚;还可促进血管内皮细胞分泌产生舒血管因子,减轻栓塞性心血管病的发生。

酚类化合物是一类具有大而复杂基因的化合物。

从化学上讲,酚是苯环(又称芳香环)上联有一个或多个羟基的化合物。

多酚物质(polyphenols)是含有酚官能基团的物质,是构成植物固体部分的主要物质[5,6]。

按分子质量可分为单宁化合物(相对分子量500~3000)和非单宁化合物(相对分子量<500或>3000)[3]。

酚类物质是葡萄中重要的次生代谢产物,与葡萄的抗病性、采后生理、贮存、保鲜以及与葡萄汁(酒)的色泽、风味等品质指标密切相关。

德、法等国在探讨酚类物质与葡萄酒的品质关系方面已经开展了大量工作,并取得了不少研究成果,国内对酚类物质的研究尚处于起步阶段[18]。

葡萄与葡萄酒中常见的酚类按其化学结构可分为两大类:类黄酮和非类黄酮[1]。

不同葡萄品种之间酚的含量及类型差异很大,相同品种葡萄及其酿制的葡萄酒中酚的构成及含量也会受地域、栽培条件、气候条件、成熟度,酿造工艺等多种因素的影响。

1 非类黄酮酚酸类化合物(phenolic acids)这类化合物具有一个苯核,多为对羟基苯甲酸和对羟基苯丙烯酸(肉桂酸)的衍生物[5,6]。

主要有对羟基苯甲酸、香草酸、咖啡酸和香豆酸4种,此外还有没食子酸、原儿茶酸、阿魏酸、绿原酸、芥子酸等。

葡萄浆果中20%~25%的酚酸都以游离态的形式存在。

在葡萄酒中,酚酸可与花色素和酒石酸相结合[2,5,6]。

这些物质结构较简单,主要贮存在葡萄细胞中的液泡中,破碎时容易被浸出。

含量最高的是羟基肉桂酸的衍生物,一般与糖、有机酸以及各种醇以酯化形式存在[1]。

葡萄品种成熟条件不同,葡萄浆果中酚酸的总量和游离态酚酸的比例也不相同。

2 类黄酮黄酮类化合物是自然界存在的酚类化合物的最大类别之一。

而且大部分单宁也是由黄酮类化合物转变来的。

黄酮类化合物的母核总是由15个碳原子组成,它们排列成C6-C3-C6的构型。

也就是说,两个芳香环由一个成环或不成环的C3单元联结起来。

这三个环分别标为A、B、C。

植物中的酚类化学物质植物是人类生活中不可或缺的重要资源,它们可以为我们提供食物、药物等各种所需物质。

然而,植物中含有一些我们从日常生活中难以察觉的物质,它们被称为“酚类化学物质”。

这些化学物质具有多种作用,可以帮助植物抵御病虫害、对抗自然灾害以及吸引花粉等。

本文将详细介绍植物中的酚类化学物质及其作用。

什么是酚类化学物质?酚类化学物质是指一类化学结构中含有苯酚或其衍生物的有机分子,它们在植物中广泛存在,如花朵、果实、根茎等部位均含有这类化学物质。

酚类化学物质属于生物碱类物质,它们在植物中具有重要的保护、防御和调节作用。

酚类化学物质的分类酚类化学物质在植物中有多种不同的类型,常见的有:1. 单酚类化合物单酚类化合物是指一类只含有一个苯酚结构的有机分子,它们在植物中具有抗菌、抗氧化等作用。

其中,葡萄糖苷和异鼠李酸是广泛存在于植物中的单酚类化合物。

2. 多酚类化合物多酚类化合物是指一类含有多个苯酚结构的有机分子,它们在植物中具有重要的抗氧化功能。

多酚类化合物广泛存在于水果、蔬菜、茶叶、红酒等食物中。

常见的多酚包括花青素、类黄酮、儿茶素等。

3. 酚酸类化合物酚酸类化合物是指一类含有酚和羧酸的有机分子,它们在植物中具有抗氧化、抗菌等作用。

酚酸类化合物存在于植物中的根、茎、叶、果实等部位。

常见的酚酸包括咖啡酸、香草酸等。

酚类化学物质的作用酚类化学物质在植物中具有多种不同的作用,以下将详细介绍其作用:1. 抗氧化作用酚类化学物质具有强大的抗氧化作用,可以帮助植物抵御自由基的伤害。

自由基是一类具有非常活跃的分子,它们对植物和人类的健康造成了很大的威胁。

酚类化学物质可以通过与自由基结合来减少它们的活性,从而保护植物和人类的细胞不受氧化损伤。

2. 抗病虫害作用酚类化学物质还具有抗病虫害作用。

它们可以帮助植物抵御寄生虫和其他病原体的攻击。

例如,多酚类化合物可以抑制果蝇的发育,保护水果不受侵害。

3. 生长调节作用酚类化学物质还具有生长调节作用。

酚类物质分类酚类物质是一类重要的有机化合物,由苯环上一个或多个氢原子被羟基取代而形成。

根据酚分子中羟基的数量和位置,可以将酚类物质分为单酚、二酚、三酚和多酚等不同类别。

一、单酚单酚是酚类物质中最简单的一类,分子结构中只含有一个羟基。

其中最常见的是苯酚,也被称为羟基苯。

苯酚是一种无色结晶体,具有特殊的芳香气味,可溶于水和大多数有机溶剂。

苯酚具有杀菌消毒、麻醉镇痛等作用,在医药和化工领域有广泛的应用。

二、二酚二酚是酚类物质中含有两个羟基的化合物。

其中最常见的是邻二酚,也被称为间苯二酚。

邻二酚是一种白色结晶体,可溶于醇类溶剂和酸性溶液,不溶于水。

邻二酚具有良好的抗氧化性能,可用作防腐剂和食品添加剂。

三、三酚三酚是酚类物质中含有三个羟基的化合物。

其中最常见的是邻三酚,也被称为邻苯三酚。

邻三酚是一种白色结晶体,可溶于醇类溶剂和酸性溶液,不溶于水。

邻三酚具有很高的抗氧化性能,可以用作食品防腐剂和抗衰老剂。

四、多酚多酚是酚类物质中含有多个羟基的化合物,分子中的羟基可以连接成线状、分枝状或环状结构。

多酚具有较高的化学活性和生物活性,广泛存在于植物中。

其中最常见的多酚类物质是儿茶素,也被称为单宁酸。

儿茶素是一种具有很强抗氧化性的物质,常见于茶叶、葡萄酒等食品中,对人体有多种益处,如抗衰老、抗癌等。

除了上述几类酚类物质,还有一些特殊的酚类物质也值得一提。

例如,酚醛树脂是一种由酚和醛类化合物缩聚而成的高分子化合物,具有优异的耐热性和机械性能,广泛用于制作塑料、涂料和胶粘剂等。

此外,酚酞是一种酚类指示剂,可以通过颜色的变化来指示溶液的酸碱性。

总结起来,酚类物质是一类重要的有机化合物,根据羟基的数量和位置可以分为单酚、二酚、三酚和多酚等不同类别。

这些酚类物质具有不同的化学性质和应用价值,在医药、化工、食品等领域有广泛的应用。

对于研究和应用酚类物质,我们需要深入了解它们的结构和性质,以便更好地利用它们的特点。

酚类化合物的测定一、引言酚类化合物是一类含有苯环和羟基的有机化合物,具有广泛的应用和重要的生物学功能。

然而,由于其毒性和臭味等特性,酚类化合物对环境和人体健康造成了潜在的危害。

因此,准确测定酚类化合物的含量对于环境保护和公共卫生具有重要意义。

二、酚类化合物的测定方法1. 分光光度法分光光度法是最常用的测定酚类化合物含量的方法之一。

该方法利用酚类化合物在紫外或可见光区域吸收特定波长的电磁辐射,通过比较样品溶液与标准溶液之间吸收光强度的差异来确定其含量。

该方法操作简单、灵敏度高、可靠性好,但需要纯净水和标准品等较多设备和试剂,并且受到其他干扰因素影响较大。

2. 气相色谱法气相色谱法是一种高效分离技术,在测定酚类化合物中也得到了广泛应用。

该方法将样品溶液通过柱塞进入气相色谱仪中,利用不同化合物的挥发性和亲水性差异,在柱内进行分离,并通过检测出口处的电离子流或火焰光度检测器等设备来确定其含量。

该方法分离效果好、灵敏度高、重现性好,但需要较长的分离时间和较高的设备成本。

3. 高效液相色谱法高效液相色谱法是一种利用液相色谱技术分离酚类化合物的方法。

该方法将样品溶液通过柱塞进入高效液相色谱仪中,利用不同化合物在固定相上的亲水性和极性差异,在柱内进行分离,并通过检测出口处的紫外可见光或荧光检测器等设备来确定其含量。

该方法操作简单、灵敏度高、重现性好,但需要纯净水和标准品等较多设备和试剂,并且受到其他干扰因素影响较大。

4. 恒电位滴定法恒电位滴定法是一种基于电化学原理测定酚类化合物含量的方法。

该方法将样品溶液置于电极中,通过控制电极电位,使其与标准溶液反应产生滴定终点信号,并通过计算所需的标准溶液体积来确定其含量。

该方法灵敏度高、可靠性好、操作简单,但需要较高的设备成本和专业技术。

三、酚类化合物测定方法的选择在选择酚类化合物的测定方法时,需要根据样品性质、分析目的、检测要求和实验条件等方面进行综合考虑。

如果样品中含有多种化合物或者需要进行定量分析,则建议使用高效液相色谱法或气相色谱法;如果样品中含有较高浓度的酚类化合物,则建议使用分光光度法或恒电位滴定法。

苯环“羟”是化学家发明的字,以“氢”与“氧”二字各取一部份造出。

读音则是“氢”的声母(qīng)加上“氧”的韵母及声调(yǎng)利用反切的方式合成一个字。

因为j/q/x后面必须接i或ü,所以拼音作qiǎng。

酚类化合物是指芳香烃中苯环上的氢原子被羟基取代所生成的化合物,是芳烃的含羟基衍生物,根据其分子所含的羟基数目可分为一元酚和多元酚。

概述编辑"酚类化合物" 英文对照phenolic compound;"酚类化合物" 在学术文献中的解释根据其挥发性分挥发性酚和不挥发性酚。

自然界中存在的酚类化合物大部分是植物生命活动的结果,植物体内所含的酚称内源性酚,其余称外源性酚。

酚类化合物都具有特殊的芳香气味,均呈弱酸性,在环境中易被氧化。

内源性酚编辑研究表明,有些具有抗氧化活性的生物活性化合物对人体的健康状况起到有益的作用。

在这些生物活性化合物中,已被鉴定出的有酚类衍生物。

许多饮料中都含有这些化合物,如葡萄酒、茶、咖啡等等。

酚类衍生物是含有酚的化合物,这是化合物庞大的复合家族。

由于其羟基取代的高反应性和其吞噬自由基的能力,这些化合物具有抗氧化活性的潜力。

人们可以把这些化合物分为两类:类黄酮化合物(果皮、籽、梗的提取物)和非类黄酮化合物(细胞液泡的提取物)。

类黄酮化合物组成低分子量的多酚基;它们可再分为黄酮、黄酮醇和黄烷酮。

类黄酮化合物具有多种生物作用,由于其螯合的特性,已被证实具有抗炎症、抗变态反应、抗病毒和抗癌症特性。

酚类化合物存在于植物中,并在对其加工的各个阶段中,经受一系列反应而形成可改变饮料质量特性的复合酚类化合物。

酚类成分同样会影响饮料质量特性的变化,如口味、颜色、收敛性等等。

许多葡萄种植者已经开始利用酚类成分评定各种葡萄酒的制作方法对成品质量的影响。

饮料是类黄酮化合物和其他酚类衍生物的丰富来源。

这些物质被看做是重要的抗氧化物的营养源。

一些研究表明:人体对维生素和其他抗氧化物吸收的增大可促进人体抗自由基侵蚀的氧化保护。

酚类化合物有哪些?产生的途径是什么?酚,通式为ArOH,是芳香烃环上的氢被羟基(—OH)取代的一类芳香族化合物。

最简单的酚为苯酚。

酚类化合物是芳烃的含羟基衍生物,根据其挥发性分挥发性酚和不挥发性酚。

酚类化合物都具有特殊的芳香气味,均呈弱酸性,在环境中易被氧化。

含酚废水中以苯酚和甲酚的含量最高,因此,环境监测常以苯酚和甲酚等挥发性酚作为污染指标。

酚类化合物的危害酚是一种中等强度的化学毒物,与细胞原浆中的蛋白质发生化学反应。

低浓度时使细胞变性,高浓度时使蛋白质凝固。

酚类化合物可经皮肤粘膜、呼吸道及消化道进入体内。

低浓度可引起蓄积性慢性中毒,高浓度可引起急性中毒以致昏迷死亡。

一般来讲,酚进入人体后机体通过自身的解毒功能使之转化为无毒物质而排出体外。

只有当摄入量超过解毒功能时才有蓄积而导致慢性中毒,表现为头晕、头痛、精神不安、食欲不振、呕吐腹泻等症状。

酚类化合物的用途酚类是煤焦油中提取的主要产品之一,在焦油中的含量约为3-4%,是加工苯酚、邻位甲酚、间位甲酚等产品的原料。

随着苯酚下游产品的发展,对苯酚的需求量正逐年增加,国内已供不应求,每年都需进口。

其中间甲酚是合成农药、染料、橡胶塑料抗氧剂、医药感光材料、维生素E及香料等产品的重要精细化工中间体。

引起酚污染的原因环境中的酚污染主要指酚类化合物对水体的污染,含酚废水是当今世界上危害大、污染范围广的工业废水之一,是环境中水污染的重要来源。

在许多工业领域诸如煤气、焦化、炼油、冶金、机械制造、玻璃、石油化工、木材纤维、化学有机合成工业、塑料、医药、农药、油漆等工业排出的废水中均含有酚。

这些废水若不经过处理,直接排放、灌溉农田则可污染大气、水、土壤和食品。

酚类废气的排放与监测由于酚的用途极为广泛,预防其污染的工作也很困难。

在生产和使用酚的工厂必须建立严格的操作制度,谨防酚的外泻。

同时要搞好废水的回收利用和生物氧化处理,严禁含酚废水排入渗井、渗坑,以免污染地下水。

食品中酚类化合物的转化与控制酚类化合物是一类在食品中广泛存在的物质,包括了苯酚、萘酚、酚醛、多酚等多种不同的成分。

在食品加工过程中,这些酚类化合物可能会发生各种转化反应,产生有害物质,对人体健康造成潜在危害。

因此,对于食品中酚类化合物的转化与控制是非常重要的。

酚类化合物的转化反应主要包括氧化反应、酯化反应和聚合反应等。

其中,氧化反应是较为常见和重要的一种转化方式。

例如,一些常见的酚类化合物如苯酚在空气中接触到氧气时,会发生氧化反应,产生臭氧、二氧化碳等化合物。

这些产物可能对人体造成不利影响,如引起呼吸系统疾病。

除了氧化反应,酚类化合物还会发生酯化反应。

在食品加工中,经常使用的食品添加剂如防腐剂和抗氧化剂等,大多含有酚类化合物的酯类形式。

这些酯类在食品中与其他成分反应,会产生不同的化合物。

例如,抗氧化剂BHA(双酚A)在食品中与油脂反应,会生成两酰胺类化合物,可能对人体造成潜在危害。

因此,在食品加工过程中,需要注重控制酚类化合物的酯化反应,以减少有害物质的生成。

此外,酚类化合物还会发生聚合反应。

这种反应的结果是形成聚合物,使酚类化合物的性质发生变化。

例如,凝固剂如明胶和果胶中的酚类化合物会与其他成分发生聚合反应,在食品中形成凝胶,并起到增稠的作用。

然而,过多的聚合反应可能导致食品结构不稳定,质地变硬。

因此,在食品加工中需要控制酚类化合物的聚合反应,以确保食品的质量。

在食品中酚类化合物的转化与控制中,有一种常见的方法是添加抗氧化剂。

抗氧化剂的作用是抑制酚类化合物的氧化反应,减少有害产物的形成。

经常使用的抗氧化剂有维生素C、维生素E和类黄酮。

这些抗氧化剂能够捕捉由氧气引起的自由基,降低氧化反应的速率,从而保护食品的营养成分和口感。

此外,适当的温度和酸碱条件也可以影响酚类化合物的转化。

例如,在高温条件下,酚类化合物更容易发生聚合反应,而在低温下,聚合反应的速率较慢。

此外,酸性条件有助于酯化反应的进行,而碱性条件有助于酯化反应的水解。

32-1999酚类化合物的标准曲线酚类化合物是一种常见的有机化合物,其被广泛应用于化工领域、制药领域、食品领域等诸多行业。

然而,酚类化合物对环境和人体健康构成极大威胁,因此需要对其进行监测和检测。

建立酚类化合物的标准曲线是一种常见的分析方法,下面就详细介绍该方法的相关知识。

一、什么是酚类化合物的标准曲线?酚类化合物的标准曲线是一种实验室用于分析检测中酚类化合物含量的实验方法。

该方法建立在酚类化合物的UV-Visible吸收光谱测定基础上,通过建立样品的吸光度与其浓度之间的数学关系,建立一条标准曲线,以便于后续的定量分析。

标准曲线通常采用线性方程进行表述,即y=a+b*C,其中y是吸光度,C是浓度,a和b是常数。

二、如何建立酚类化合物的标准曲线?建立酚类化合物的标准曲线,需要准备一定浓度范围内的标准溶液,通常是通过制备一系列已知浓度的标准溶液,并且利用UV-Visible分光光度计测定每个标准溶液的吸光度,并将吸光度与相应浓度的标准溶液的浓度值plot成一条曲线。

通过该曲线,可以估算非标准样品的浓度,从而实现对酚类化合物浓度的定量测定。

三、酚类化合物的标准曲线应该注意哪些问题?1.首先要注意的是标准曲线需要建立在相同仪器、相同分析条件和相同样品状态下。

因为不同仪器、分析条件和状态有可能会对吸光度产生影响,从而对建立的标准曲线和测量结果造成误差。

2.其次,需要注意标准溶液的制备和保存。

标准溶液的浓度应该准确,且稳定性较好,应该避免在制备和保存过程中受到外界因素的干扰。

3.同时,吸光度的测定也需要注意多次测量和取平均值,以减小误差。

4.最后,应该采取合适的数据处理方法,利用一定的计算方法(如线性回归法)来计算标准曲线的斜率和截距等参数,以获得更精确和可靠的数据。

总之,酚类化合物的标准曲线是一种常用的分析方法,可以用于对酚类化合物的浓度进行定量分析。

在实际应用中,需要注意样品的准备、标准曲线的建立和吸光度的测定等多方面问题,从而获得准确的测量结果。

溶于碱不溶于酸的有机物

溶于碱不溶于酸的有机物有很多种,以下是其中一些常见的例子:

1. 酚类化合物:酚类化合物是一类含有羟基(-OH)直接连在苯环上的有机物。

它们在碱性条件下可以与碱反应形成盐,从而溶解在碱中。

然而,在酸性条件下,酚类化合物不稳定,容易发生氧化反应或聚合反应,因此不溶于酸。

2. 酰胺类化合物:酰胺类化合物是一类含有酰胺键(-CO-

NH-)的有机物。

它们在碱性条件下可以与碱反应形成盐,从而溶解在碱中。

然而,在酸性条件下,酰胺键容易水解,生成羧酸和胺,因此不溶于酸。

3. 羧酸衍生物:羧酸衍生物是一类含有羧酸根(-COO-)的有机物,如酯、酰卤、酸酐等。

它们在碱性条件下可以与碱反应形成盐,从而溶解在碱中。

然而,在酸性条件下,羧酸衍生物不稳定,容易发生水解反应,生成羧酸和对应的醇或卤代烃,因此不溶于酸。

4. 醇类和醚类化合物:醇类和醚类化合物在碱性条件下可以与碱反应形成盐,从而溶解在碱中。

然而,在酸性条件下,醇类和醚类化合物不稳定,容易发生脱水反应或聚合反应,因此不溶于酸。

需要注意的是,这些有机物在不同的碱性条件下可能会表现出不同的溶解性。

此外,一些有机物可能同时溶于碱和酸,或者既不溶于

碱也不溶于酸。

因此,在实际应用中,需要根据具体情况进行分析和判断。

酚类结构式

酚是一类有机化合物,具有羟基(-OH)取代苯环的结构。

它的结构式可用分子式C6H6O表示,具体取决于取代基的位置和数目。

酚呈白色结晶固体或无色液体,有特殊的芳香气味。

常见的酚化合物有苯酚(羟基取代苯环)、甲酚(羟基取代甲苯)、对硝基酚(在苯环的2位置有硝基取代)等。

它们可以通过合成或天然提取得到,具有一定的溶解性,可溶于水、乙醚和丙酮等极性溶剂。

酚类化合物具有许多重要的应用。

例如,苯酚常用作防腐剂、消毒剂和杀菌剂,可用于医药、化妆品、工业等领域。

此外,酚也是合成树脂、染料和香精的重要原料。

然而,酚类化合物也具有一定的毒性。

长期接触高浓度的酚可导致中枢神经系统和肝脏等器官受损,甚至致命。

因此,在使用酚类化合物时,需要采取适当的安全措施,如佩戴防护手套和呼吸器等。

总之,酚类化合物在许多领域具有重要的应用,但我们必须正确使用和处理它们,以确保自身和环境的安全。

酚类化合物主要来源于石油加工产品,煤焦油,煤液化油,三者中酚类化合物的组成具有很大的相似性。

煤焦油,煤液化油中主要的含氧酸性物质即为酚类化合物,其含量受煤种,工艺条件影响很大,低温馏分段中的酚含量较高,质量分数可达30%以上,如此高的酚含量会显著增加后续过程的氢耗量,导致生产成本的增加;此外,酚类化合物的不稳定性不利于油品的存储与运输;酚类化合物作为一种重要的有机中间体和生产原料而被广泛应用到各大领域,因而具有相当大的市场需求和应用价值。

然而,我国市场每年的酚类供应都存在较大缺口,随着国家对煤炭资源利用的愈发重视,从煤焦油和煤液化油产品中提取酚类化合物不仅符合国家能源战略的需求,也是挖掘煤焦油和煤液化油的潜在价值。

一、目前获得酚类的方法

酚类物质最初发现于蔬菜,水果,谷物等植物中,如生育酚,儿茶素,白黎芦醇,芝麻林酚,大豆黄素等等,这些天然的酚类化合物大多具有抗氧化性,可以延缓衰老,对于癌症也有一定的抵制作用,所以其医药上的应用潜力越来越得到人们的重视。

煤液化油中提取酚类化合物的原因有一下几点:

1)人们在煤焦油和液化油产品的加工过程中发现,酚类化合物由于其具有特殊的结构特点,会影响油品的安定性[3, 4]、煤液化工艺中的循环溶剂性能[5],因此分离出煤焦油或液化油中的酚类物质将有助于油品的存储,运输,及优化工艺结构。

2)酚类化合物具有弱酸性,是煤焦油液化油中含氧化合物[6]的主要组成部分。

在后续加工过程中,高的酚含量将显著增加氢耗量,氢气在合成工业中是一种贵重的原料,这无疑会提升生产的成本。

3)酚类化合物是一种高附加值产品,表1-5 为典型酚类化合物的用途[1],可见酚类化合应用范围非常广,涉及医药、农药、有机合成等等,与人们的生活和工业生产密切相关。

从油品中分离酚类化合物将大大增加煤加工产品的附加值,具有很高的经济效益。

4)随着工业的发展,石化能源的消耗带来了巨大的含酚废水排放量[7, 8],是世界上主要的污染物之一,已经严重威胁到人们的生活,健康及安全。

由于现行的工艺条件限制,在油品加工过程中会产生的大量含酚废水需要处理,增加生产成本,还会污染环境,与绿色工艺的要求相差甚远,急需对其加以改进。

如果能从源头萃取分离出绝大部分的酚类化合物,既不会对后续加工产生负面影响,又能简化工艺流程,

杜绝污水的排放,具有重要意义。

综合以上四点原因,不论是从生产成本控制,流程简化,效益优化的角度,还是环保角度出发,从煤液化油和煤焦油中提取酚类化合物具有重要意义。

油酚分离的方法

人们对于酚类的萃取分离做过很多的研究[1, 9-17],具体的分离方法包括化学转化法和溶剂抽提法。

化学法是通过反应,使得酚类转化为易溶于水的酚盐转移到水相,实现油水的分离,再通过一些办法还原酚类物质,化学法一般包括两个步骤,碱洗和酸化,其中碱洗的过程即将酚转化为盐态,酸化是将酚转化为分子态;溶剂抽提法是通过改变条件增加酚类在溶剂中的溶解度,达到酚类物质富集的目的,然后再改变条件使得酚类物质析出。

1)碱洗法[18, 19]

碱洗法由于其简单、萃取效率高,成本相对较低,易于实现等原因成为目前唯一实现工业化应用的油酚分离方法。

2)Na2CO3抽提法

与碱洗法原理类似,但条件不一样,温度为150℃到200℃之间,压力为 5 个大气压至15 个大气压,如下式:

这是一个可逆反应,在常温下,CO2的吹入使得该反应逆向进行,酚类物质由离

子态转化为分子态,得以还原。

3)NaSH 抽提法

该法与碳酸钠溶液抽提法类似,但使用H2S作为原料。

由反应式可知,当通入适量H2S 时,该反应逆向进行,酚类化合物还原为分子态,实现分离和富集。

4)醇水抽提法[5, 20-22]

醇类的水溶液对酚类具有较强的结合能力,因此可以用作萃取剂。

舒歌平等[14]把甲醇水溶液作为萃取剂,高温煤焦油酚油馏分为分离对象,常温下的萃取率60.56%。

瞿福真等[13]是用低含量的乙醇水溶液25℃下萃取了焦油中的酚类物质。

5)过热水抽提法

其原理在于温度的升高会增加苯酚在水中的溶解度,新日铁公司[9]在300℃下的过热水萃取率煤焦油中的分离,其分离效率可达80%

6)盐类水溶液萃取

某些钠盐的水溶液对于酚类也有较强的萃取能力,其溶解度受温度影响较大,因此可以通过改变温度,实现酚类从富集到析出的过程。

新日铁公司[9]选用甲基磺酸钠溶液为萃取剂,考察其浓度对萃取效率的影响,并取得了较好的效果。

7)超临界萃取

超临界流体是一种良好的溶剂,具有较高的溶解选择性,被广泛应用用混合物提纯,萃取等过程。

新日铁公司[9]以超临界二氧化碳作为萃取介质,取得了不错的效果。

8) 络合萃取法

络合萃取法由King教授[23]于上世纪80 年代提出,经过几十年的发展而逐步形成。

包括两个步骤,正萃和反萃:

1.络合萃取法

络合萃取法是一种依据可逆络合反应原理实现萃取分离的方法。

溶质的Lewis酸性(或碱性)官能团与萃取剂的Lewis碱性(或酸性)官能团能发生相互作用,其化学键能约为10~60kJ/mol,既能形成络合物实现相转移,又能使络合剂在反萃取时容易再生。

因此,该方法既保留了化学溶剂萃取高效性和高选择性的优点,又弥补了其可逆性差的不足,还吸收了物理萃取操作简便、成本较低以及溶质与溶剂能回收利用的显著优点,所以用络合萃取技术分离有机酚、碱、酸和两性有机物具有潜在的巨大优势。

[16]

当前此技术主要应用于高浓度含船工业废水的处理。

酚类化合物含有-0H lewis酸性基团,能与lewis碱发生络合反应。

葛宜掌等[17]利用协同-络合萃取原理对含酚废水中酚类回收过程进行了研究,取得了非常好的萃取效果,脱酚率可达99%。

庞坤等[18]利用季铵盐与酚形成低熔融盐分离模拟酚油中的酚类,脱酚率可得98%。

而离子液体在诸多领域有广泛的应用,如电化学、液液萃取、有机合成等,这得益于离子液体零蒸汽压、不挥发、高沸点等特性。

许多文献报道离子液体与油不互溶,那么就可以用离子液体从油酚混合物中萃取分离酚,从而实现不用水的油酚分离。

并且,通过简单的减压蒸馏即可实现离子液体的回收利用。

该过程特点是萃取效率高,不使用强酸和强碱,不产生含酚废水,过程环境友好。

本方法可以重复利用分离剂,减小分离成本,简化了分离流程,具有一定的现实和环保意义。

[18] 马春宏, 朱红, 王良. 离子液体在萃取分离中的应用进展[J]. 冶金分析, 2010,30(10):29-36.

[21] 范云场, 胡正良, 陈梅兰. 离子液体液-液萃取-高效液相色谱测定水中酚类化合物[J]. 分析化学, 2008, 36(9): 1157-1161.

[23] 肖小华, 刘淑娟, 刘霞. 离子液体及其在分离分析中的应用进展[J]. 分析化学, 2005,33(4):569-574.。