多发性大动脉炎的超声诊断和鉴别诊断

- 格式:ppt

- 大小:7.53 MB

- 文档页数:77

大动脉炎超声诊断标准

大动脉炎是一种罕见的自身免疫性疾病,主要影响中大型动脉,包括主动脉、颈动脉、肱动脉、肾动脉、髂动脉等。

该疾病的早期诊断和治疗对于预防并发症和提高患者生活质量至关重要。

超声检查是一种无创、安全、可重复性好的检查方法,已成为大动脉炎的首选诊断方法之一。

下面将介绍大动脉炎超声诊断的标准。

1.主动脉壁增厚

大动脉炎的主要特征之一是动脉壁增厚。

超声检查可以直接观察到主动脉壁的厚度,正常主动脉壁厚度为1-1.5mm,而大动脉炎患者主动脉壁厚度可达3-4mm。

此外,主动脉壁增厚还伴随着主动脉内膜的不规则增厚,形成“脂肪条纹”或“膜状影”。

2.主动脉壁回声不均匀

大动脉炎患者主动脉壁回声不均匀,表现为局部回声增强或减弱。

这是由于炎症引起的主动脉壁组织结构改变,导致回声反射不均匀。

3.主动脉狭窄或闭塞

大动脉炎患者主动脉狭窄或闭塞是常见的并发症之一。

超声检查可以

直接观察到主动脉狭窄或闭塞的程度和位置,有助于指导治疗。

4.主动脉瘤

大动脉炎患者主动脉瘤的发生率较高,超声检查可以直接观察到主动

脉瘤的大小、形态和位置,有助于指导治疗。

5.颈动脉异常

大动脉炎患者颈动脉异常包括颈动脉壁增厚、颈动脉狭窄或闭塞等。

超声检查可以直接观察到颈动脉的异常情况,有助于早期诊断和治疗。

总之,大动脉炎超声诊断标准主要包括主动脉壁增厚、主动脉壁回声

不均匀、主动脉狭窄或闭塞、主动脉瘤和颈动脉异常等。

超声检查是

一种简便、无创、可重复性好的检查方法,对于大动脉炎的早期诊断

和治疗具有重要意义。

大动脉炎超声诊断标准一、引言大动脉炎(Giant cell arteritis,GCA),又称颞动脉炎或颞动脉多肉芽肿病,是一种常见的全身性血管炎症性疾病,主要侵犯头颈部动脉,尤其是颞动脉。

GCA 的早期诊断和治疗对于患者的预后至关重要。

目前,超声技术已被广泛应用于GCA 的诊断,本文将详细介绍大动脉炎超声诊断的标准及方法。

二、大动脉炎超声诊断标准1. 临床表现标准•头痛:持续性头痛,多为颞部或枕部,剧烈而难以忍受。

•颞动脉异常:颞动脉搏动触诊异常或无搏动。

•血沉增快:血沉率明显升高。

2. 超声检查标准2.1 颞动脉•动脉管壁增厚:颞动脉管壁可出现明显的增厚,可在动脉壁和周围组织之间形成低回声带。

•光点征:动脉壁内可见高反射的小点状回声,呈“光点征”,这是由于动脉壁内的伞状巨细胞堆积引起。

•血管腔狭窄:颞动脉腔可以出现狭窄,血流速度减慢。

•动脉壁异常回声:动脉壁可出现异常回声,如斑点状或较长的低回声区。

2.2 眶上动脉•眶上动脉增宽:眶上动脉直径增大,超过2.34mm可作为判断指标。

•光点征:眶上动脉壁内可见高反射的小点状回声。

•眶上动脉膨隆:眶上动脉可出现局部膨隆。

3. 其他检查辅助标准•血清标记物:C反应蛋白(CRP)升高,多核细胞沉降率(ESR)增快。

•头颅MRI:MRI可发现颞动脉周围的炎症和增厚。

三、大动脉炎超声诊断方法1. 设备准备•超声设备:高频线性探头(7-15MHz)。

•患者准备:让患者取适当位置,面部朝向超声仪,保证头颈部露出。

2. 检查步骤2.1 颞动脉检查1.颞动脉位置标记:用手指在颞动脉位置轻按,标记颞动脉的走向和位置。

2.探头放置:将超声探头横向放置在颞动脉位置,调节角度和深度,使颞动脉尽可能完整地显示在屏幕上。

3.图像采集和保存:采集至少三个颞动脉纵断和横断的图像,并保存。

2.2 眶上动脉检查1.眶上动脉位置标记:用手指在眶上动脉位置轻按,标记眶上动脉的走向和位置。

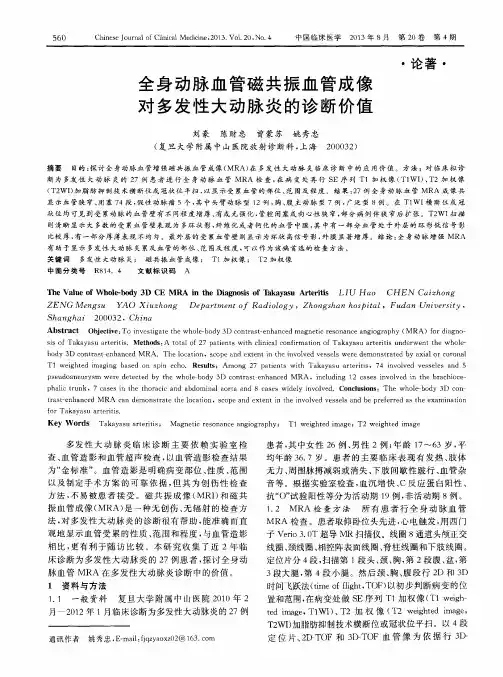

多发性大动脉炎颈动脉病变的超声诊断价值吴春华;李凤华;杜晶;郭祎芬【摘要】目的总结多发性大动脉炎颈动脉病变的超声表现特点,提高其诊断价值.方法回顾性分析25例经临床诊断为多发性大动脉炎的颈动脉超声声像图表现.用彩色多普勒超声检查患者的颈总动脉、颈内动脉和颈外动脉,观察并测量颈动脉管腔内径、内膜-中膜(IMT)厚度、彩色多普勒血流显像(CDFI)和脉冲多普勒,分析颈动脉血流变化的频谱及彩色多普勒声像图指标;鉴别颈动脉狭窄与闭塞,估测狭窄程度以及评估颈动脉闭塞的范围;并与数字减影血管造影(DSA)检查结果进行比较.结果 25例患者中共有50条颈动脉受累,其中39条(78%)颈总动脉受累,4条(8%)颈外动脉受累,7条(14%)颈内动脉受累.在39条受累的颈总动脉中,37条表现为动脉壁IMT弥漫性增厚;2例局限性增厚.1例颈总动脉内膜剥脱伴夹层动脉瘤形成,IMT 厚度1.8~5.7 mm,管腔都有不同程度的狭窄和闭塞.超声检查血管狭窄或闭塞的诊断符合率与DSA结果比较差异无统计学意义(χ2=0.4224,P>0.05).结论应用彩色多普勒超声能显示颈动脉管壁的特征性变化,并可显示管腔内血流动力学异常,为临床提供重要的诊断信息.【期刊名称】《上海交通大学学报(医学版)》【年(卷),期】2010(030)009【总页数】4页(P1051-1054)【关键词】大动脉炎;颈动脉;内膜-中膜;超声【作者】吴春华;李凤华;杜晶;郭祎芬【作者单位】上海交通大学,医学院附属仁济医院超声医学科,上海200127;上海交通大学,医学院附属仁济医院超声医学科,上海200127;上海交通大学,医学院附属仁济医院超声医学科,上海200127;上海交通大学,医学院附属仁济医院超声医学科,上海200127【正文语种】中文【中图分类】R543.5多发性大动脉炎是指主动脉及其主要分支的慢性进行性非特异性炎症引起的不同部位动脉狭窄和闭塞,少数也可引起动脉扩张或动脉瘤,出现相应部位缺血表现。

大动脉炎病情说明指导书一、大动脉炎概述大动脉炎(takayasu arteritis,TAK)也叫多发性大动脉炎,是一种主要累及主动脉及其重要分支的慢性、多发性、非特异性炎症。

常见于10~40岁的女性。

起病多缓慢、隐匿,可造成管腔狭窄或闭塞,引起病变动脉供血组织缺血,表现为肢体乏力、头痛、头晕、心悸等。

英文名称:takayasu arteritis,TAK。

其它名称:多发性大动脉炎、无脉症。

相关中医疾病:血痹、麻木。

ICD疾病编码:暂无编码。

疾病分类:暂无资料。

是否纳入医保:部分药物、耗材、诊治项目在医保报销范围,具体报销比例请咨询当地医院医保中心。

遗传性:可能与遗传有关。

发病部位:全身。

常见症状:肢体乏力、头痛、头晕、心悸。

主要病因:病因尚不明确,可能与自身免疫、遗传因素、内分泌因素有关。

检查项目:红细胞沉降率(ESR)、C反应蛋白(CRP)、超声检查、CT血管造影(CTA)、磁共振成像(MRI)、磁共振血管成像(MRA)、动脉血管造影检查(DSA)。

重要提醒:本病为慢性进行性血管病变,受累后的动脉由于侧支循环形成丰富,大多数患者预后好,可参加轻工作。

临床分类:暂无资料。

二、大动脉炎的发病特点三、大动脉炎的病因病因总述:病因尚不明确,可能与自身免疫、遗传因素、内分泌因素有关。

基本病因:1、自身免疫多数学者认为本病是一种自身免疫性疾病,可能由结核分枝杆菌或链球菌、立克次体等在体内的感染诱发主动脉壁和(或)其主要分支动脉壁的抗原性,产生抗主动脉壁的自身抗体,发生抗原抗体反应引起主动脉和(或)主要分支管壁的炎症反应。

2、遗传因素近年发现,一些近亲,比如姐妹、母女,患大动脉炎的几率较高,特别是孪生姐妹。

3、内分泌因素本病多发于年轻、育龄女性患者,患者多出现体内雌激素水平增高,发病可能与雌激素等水平升高有关。

危险因素:1、40岁以下女性。

2、有高血压病史。

3、有动脉粥样硬化病史。

4、患其他自身免疫性疾病,如系统性红斑狼疮等。

多发性大动脉炎多发性大动脉炎又名Takayasu's动脉炎,以往又称无脉症、不典型性主动脉缩窄症、主动脉弓综合症、高安病等。

本病好发于女性,据文献统计,男女发病比例大约为1:7~8,发病年龄以15~30岁多见。

本病可累及全身多处动脉,受累动脉的好发部位依次为:锁骨下动脉85%,降主动脉67%,肾动脉62%,颈动脉44%,升主动脉27%,锥动脉19%,髂动脉16%,颅内动脉15%,肠系膜动脉14%,冠状动脉9%。

近年发现肺动脉受累可达45%。

多发性大动脉炎的病因至今尚不明确,曾被考虑的可能因素有风湿性疾病(风湿热或系统性红斑狼疮)、感染(结核病或梅毒)、遗传因素、雌激素等。

发病机制亦不清楚。

近来认为可能是感染引起血管壁的变态反应所致。

在患者血液中α、γ球蛋白和免疫球蛋白G增高、血中抗大动脉抗体阳性,提示本病可能属于自身免疫性疾病范畴。

病理学研究提示:多发性大动脉炎为大动脉全层性炎症,呈阶段性分布,早期是动脉周围炎及动脉外膜炎,以后向血管中膜及内膜发展,受累动脉各层均有大量的淋巴细胞及浆细胞浸润及弥漫性纤维组织增生,或伴有中层弹力纤维和平滑肌纤维破坏和断裂以及内膜增生、水肿,滋养血管增生、肉芽肿形成,管腔出现不同程度的狭窄,并可继发血栓形成使管腔闭塞,或伴有动脉狭窄段后的动脉异常扩张或动脉瘤形成。

病变动脉可有侧支形成。

多发性大动脉炎的临床表现多样,儿童以高血压、瓣膜反流、充血性心力衰竭为主要特点。

据统计,儿童出现高血压、充血性心力衰竭和血沉升高表现,提示大动脉炎可能性为62%。

成年人一般可分为无脉前期(包括Ⅰ期:血管炎前期、Ⅱ期:血管炎渗出期)和无脉期(Ⅲ期:纤维化期)。

无脉前期主要为非特异症状,主要有发热、全身不适、食欲不振、出汗、皮肤苍白、头晕、头痛、关节痛、肌痛等;无脉期以肢体或器官缺血的症状和体症为主要表现。

根据动脉受累部位不同可分为以下几型:1.头臂动脉型病变累及锁骨下动脉、颈动脉、无名动脉,临床上出现上肢易疲劳,有疼痛、发麻或发凉感,咀嚼时面部肌肉疼痛,情绪易激动,头晕、头痛、记忆力减退、易惊厥、视力减退和一过性黑朦;单侧或双侧桡、肱、腋、颈或颞等动脉搏动减弱或消失,而下肢动脉搏动正常;上肢血压测不出或明显减低,或双上肢收缩压相差>2.67kPa(20mmHg),下肢血压正常或增高。

多发性大动脉炎疾病多发性大动脉炎又称原发性大动脉炎综合征、主动脉弓综合征、无脉症。

多见于青年女性。

本病的病因尚不明确,目前多数认为本病可能是与链球菌、结核菌、病毒等感染有关的自身免疫性疾病。

多发性大动脉炎为主动脉及其分支的慢性、进行性、且常为闭塞性的炎症,临床上依据受累动脉的不同而分为不同的临床类型,其中以头和臂部动脉受累引起的上肢无脉症为最多,其次是降主动脉、腹主动脉受累的下肢无脉症和肾动脉受累引起的肾动脉狭窄性高血压,也可见肺动脉和冠状动脉受累而消失肺动脉高压和心绞痛甚至急性心肌梗塞。

本病的病因尚不明确,近年来认为这是一种与免疫复合物镇静有关的自体免疫性疾病,且多数可能与某些感染有关联。

目前多数认为本病可能是与链球菌、结核菌、病毒等感染有关的自身免疫性疾病。

有的患者曾检出抗主动脉抗体,但其病因作用不愿定。

在亚洲和非洲发病率较高。

多见于年青女性,发病年龄5-45岁,男女之比约1:8。

病因多发性大动脉炎是由什么缘由引起的?疾病病因动脉栓塞主要由血栓所造成,此外,空气、脂肪、癌栓以及导管折断等异物也能成为栓子。

栓子的主要来源如下:①心源性,如风湿性心脏病、冠状动脉硬化性心脏病及细菌性心内膜炎时,心室壁的血栓脱落;人工心脏瓣膜上的血栓脱落等。

②血管源性,如动脉瘤或人工血管腔内的血栓脱落;动脉粥样斑块脱落。

③医源性,动脉穿刺插管导管折断成异物,或内膜撕裂继发血栓形成并脱落等。

其中以心源性为最常见。

栓子可随直流冲入脑部、内脏和肢体动脉。

一般停留在动脉分叉处。

在四周动脉栓塞中,下肢较上肢多见,依次为股总动脉、髂总动脉、奈动脉和腹主动分叉部位;在亡肢,依次为肱动脉、腋动脉和锁骨下动脉。

主要病理变化有:早期动脉痉挛,以后发生内皮细胞变性,动脉壁退行性变;动脉腔内继发血栓形成;严峻缺血后6-12小时,组织可以发生坏死,肌肉及神经功能丢失。

症状多发性大动脉炎有哪些表现及如何诊断?症状体征急性动脉栓塞的临床表现,可以概括为5“P”:痛苦、感觉特别、麻痹、无脉和苍白。

头臂型多发性大动脉炎超声诊断及随访1例陈艳婷;吴建平【期刊名称】《临床超声医学杂志》【年(卷),期】2015(017)005【总页数】2页(P322,347)【作者】陈艳婷;吴建平【作者单位】518000 深圳市罗湖区人民医院超声科;518000 深圳市罗湖区人民医院超声科【正文语种】中文【中图分类】R445.1作者单位:518000深圳市罗湖区人民医院超声科[中图法分类号]R445.1患者女,32岁,自诉有“低血压”病史,常在行走时出现头晕、黑曚。

体格检查:上肢血压61~78/44~64 mm Hg(1 mm Hg= 0.133 kPa),下肢血压140/80 mm Hg。

超声检查:左侧颈动脉管壁节段性增厚;右侧颈动脉管壁弥漫性增厚,最厚处约0.18 cm,全程管腔狭窄(图1),右侧颈总动脉开口处管腔内见稍强回声充填(图2),无名动脉、右锁骨下动脉管壁均见增厚。

双侧椎动脉内径增宽,右侧0.43 cm,左侧0.42 cm,椎动脉管腔结构清晰,管壁不厚,管腔内血流信号充盈良好(图3)。

双侧上肢动脉(腋、肱、尺、桡动脉)管壁增厚,血流速度减低。

超声提示:多发性大动脉炎可能,右侧颈动脉狭窄,双侧椎动脉代偿性扩张。

行外周动脉血管造影术,发现右侧颈总动脉自开口处至颈内外动脉分叉处完全闭塞,右侧锁骨下动脉自椎动脉开口远端完全闭塞,左侧颈总动脉开口处99%狭窄,左侧椎动脉开口处狭窄约45%~55%,左锁骨下自椎动脉开口远端狭窄99%,左锁骨下动脉及左颈总动脉球囊扩张后植入支架。

复查血管造影TIMI血流分级Ⅲ级;右颈总动脉球囊扩张,超声造影示右颈总动脉仍明显狭窄但血流恢复良好,导丝尝试通过右侧锁骨下动脉闭塞处失败。

术中诊断:多发性大动脉炎头臂动脉型。

血管造影显示右侧狭窄较超声显示严重,考虑狭窄段血流量少、造影剂浓度不足所致。

术后左上肢血压124/78 mm Hg,左侧桡动脉搏动正常,右上肢血压78/42 mm Hg,右侧桡动脉未触及明显搏动,继续抗血小板、调脂、改善循环,增加甲氨蝶呤抑制血管炎症。

可治性罕见病—多发性大动脉炎一、疾病概述多发性大动脉炎是一种累及主动脉及其主要分支的慢性进行性非特异性炎症性疾病,表现为全身炎性反应以及受累器官的缺血症状,引起病变部位血管的狭窄或闭塞,少数引起动脉扩张或动脉瘤[1,2]。

因该病可发生在大动脉的多个部位而引起不同的临床表现,所以又有很多名称。

例如,高安病、无脉症、主动脉弓综合征及巨细胞性动脉炎等[3]。

该病多发生于青年女性,男女之比约为1:4,发病年龄5~45岁(平均年龄22岁),90%患者30岁以内发病,但也可见于儿童甚至婴幼儿。

发病率有明显的地区性,中国、日本、印度等国家发病率较高[4]。

目前,西方包括各种族,发病率在1. 2~2.6/百万人口[5'6],而我国目前还没有大规模流行病学资料,1988-1989年我国东北某林区调查显示,患病率为0.13%。

本病的病因尚不明确,病因及发病机制受多重因素的影响,包括遗传、细胞和体液免疫、感染及性激素等。

近年来认为这是一种与免疫复合物沉着有关的自体免疫性疾病,且多数可能与某些感染有关联。

但目前无充分证据表明细菌、分支杆菌、病毒等感染与本病发病有直接的关系。

在亚洲人群中有报道本病与HLA - Bw52[7],HLA - DR2[8]相关,但在其他人群中未证实。

细胞免疫在本病发病机制中占重要地位,动脉壁标本免疫组织化学研究可见较多细胞CD4+T细胞、CD8+T细胞、巨噬细胞、自然杀伤细胞、y8T细胞及中性粒细胞浸润‘9]。

本病患者血清a、7球蛋白、免疫球蛋白升高,尤其是IgA、IgM及C反应蛋白等升高,类风湿因子常呈阳性也提示与免疫异常相关。

二、临床特征本病多发生于12~30岁年轻女性0IO],最小者出生后2个月发病。

临床现包括非特异性炎症性症状和动脉狭窄或闭塞后导致的组织或器官缺血症状[11]。

(1)非特异性炎症可表现为:全身不适、乏力、食欲缺乏、发热、易疲劳、体重下降、多汗、月经不调等,可伴关节红肿、血管神经性水肿和皮肤结节性红斑。

多发性大动脉炎病因病理、临床表现及诊断要点多发性大动脉炎是指主动脉及其主要分支的慢性进行性非特异性改变。

以引起不同部位的狭窄或闭塞为主,少数病人因炎症破坏动脉壁的中层,而致动脉扩张或动脉瘤,因病变部位的不同,其临床表现也不同。

病变位于主动脉弓及其分支者称为高安(Takayusu)病或无脉病;在胸主动脉者,则表现所谓不典型(先天型)主动脉缩窄;在肾动脉可引起肾血管性高血压;累及肺动脉可能产生肺动脉高压;影响冠状动脉可产生心绞痛或心肌梗塞。

本病常为多发性病变,表现一组特异病征。

本病在中医学中没有相应病名,依其临床表现而归类于“脉痹”、“痹证”范畴。

【病因病理】一、西医1.病因 其病因迄今仍不明确,目前有以下几种学说。

(1)自身免疫学说:目前一般认为本病可能由于链球菌、结核菌、病毒或立克次体等感染后体内免疫过程异常所致。

(2)内分泌异常:本病多见于年轻女性,故认为可能与内分泌因素有关。

(3)遗传因素:认为有一种遗传因子(先天性)与本病可能有关。

本病多发于年轻女性、男女之比为1: 6~10。

本病年龄为5~45岁,平均年龄约22岁。

2.病理 各种原发性感染,如链球菌或结核菌或病毒等在体内产生抗体,由于再感染引起抗体抗原反应。

主动脉系统对这种抗原抗体复合物具有免疫学的亲合性或易感性;故易受影响而产生炎性病变,此为病变的活动期。

当清除感染因素或主动脉抗原时,则抗主动脉抗体的产生受抑制,也抑制了体内的免疫机制,而转为病变的稳定期或非活动期。

本病可发生于主动脉、颈动脉、椎动脉、锁骨下动脉、肾动脉、腹腔动脉、肠系膜上动脉、肠系膜下动脉、髂动脉、肝动脉、脾动脉、冠状动脉及肺动脉等。

约84%的患者病变可侵犯2~3支动脉,其中以肾动脉、胸主动脉、头臂动脉(尤以左锁骨动脉)及肠系膜上动脉为好发部位。

腹主动脉伴肾动脉受累者约占80%,单纯肾动脉受累占20%,并且双侧较单侧多见。

其次为腹腔动脉及髂动脉、肺动脉受累约占50%,常呈多发性,其病变程度较轻。

多发性大动脉的影像学应用及治疗进展【摘要】多发性大动脉炎是一种病因未明的特发性慢性炎性疾病,主要累及主动脉及一级分支血管,早期诊断不易,利用无创影像学手段,尤其是cta可以及时发现动脉炎症,促进早期诊断。

多种免疫抑制的新药有望用于治疗血管炎及各种自身免疫疾病。

在治疗上应全面分析,选择一种或多种方案,抓住时机实施治疗。

【关键词】多发性大动脉炎;cta;免疫调节治疗【中图分类号】r445.1 【文献标识码】a 【文章编号】1004-7484(2012)07-0463-011 介绍多发性大动脉炎(takayasu’s arteritis, ta)是一种慢性进行性非特异性炎性疾病,病变多见于主动脉及其主要分支,其次为降主动脉、腹主动脉和肾动脉,主脉的二级分支、冠状动脉、肺动脉等也可受累,受累的血管可为全层动脉炎[1]。

血管壁病变表现为淋巴细胞、浆细胞、多核巨细胞等浸润,造成管壁增厚、血细胞滤过等不同程度破坏,由于血管内膜增厚导致管腔狭窄甚至血栓[2]。

该病病因尚不清楚,一般认为,可能与感染引起的免疫损伤有关。

2 多发性大动脉炎的临床表现及诊断大动脉炎根据其特点,临床表现可以分为三大部分:在疾病早期,通常表现为非特异性的全身症状,可有全身不适、易疲劳、发热、体重下降和结节红斑等;血管症状期时,则根据累及血管不同,表现为不同器官缺血的症状与体征:如头痛、头晕、晕厥、动脉搏动减弱或消失、血压不对称、血管杂音等;并发症期则可有心梗、高血压、动脉瘤等症状表现[3]。

疾病早期,非特异性症状和典型体征的缺乏容易延误诊断,从而错过了早期治疗的时机。

在一项研究中,20%的患者初始症状随访3年后才获得诊断[4]。

由于ta累及部位多为一级大动脉,相比较颞动脉炎等而言,极难利用活检确诊,也限制了ta诊断的准确性。

大动脉炎的五年致死率高达35%[4]。

影响预后的重要原因是它的并发症, ta的四种主要并发症为:视网膜病,继发高血压,主动脉返流和动脉瘤的形成。

中外医疗IN FOR IGN M DI L T R T M NT2008NO.21CHINA FOREIGN MEDICAL T RE ATMENT多发性大动脉炎(TA )是一种是以全身大动脉损害为主的血管性疾病[1]主要累及主动脉及其分支的慢性非特异性全层动脉炎性炎症,其病因尚未明了。

青年女性居多,大多数作者认为是一种大动脉自体免疫性疾病。

本文对11例多发性大动脉炎的患者外周血管表现进行分析,探讨超声对大动脉炎受累血管的诊断价值,现报道如下。

1材料与方法1.1一般资料患者11例,女9例,男2例;年龄13~46岁,平均年龄31岁;病程4个月~11年。

全部病例均参照1990年美国风湿病协会制订的大动脉炎诊断标准经临床确诊。

1.2方法使用HP5500超声诊断仪,探头频率5~10MHz ,声束与血流方向夹角小于60度。

取样容积宽度约为管腔内径的1/3~1/2,空腹8~12小时以便于腹部血管的检查。

患者仰卧位,检查锁骨下动脉、颈动脉、椎动脉、无名动脉、腹主动脉、肾动脉,观察、测量病变血管血管壁厚度及内径。

长轴与短轴切面检查,观察血管管壁厚度、管壁回声及管腔内径,有无闭塞及斑块,彩色多普勒观察血管管腔内血流束粗细、色彩,有无充盈缺损或血流中断,频谱多普勒观察血流频谱形态及测量血流参数。

2结果14例受累血管分布情况:累及头臂动脉9例,包括锁骨下动脉8例,无名动脉1例,颈总动脉8例,其中双侧同时受累6例;腹主动脉2例、肾动脉1例;受累血管中,每例都同时侵犯2支及2支以上血管,二维超声表现为病变血管管壁正常结构消失,内膜中层增厚1.22~4.98cm ,向心性管腔狭窄,血流连续性差。

轻度狭窄处血流参数无明显改变,较重度狭窄(50%)狭窄处血流流速升高,收缩期最高流速1.60~3.80cm/s ,狭窄远端流速减慢并阻力降低,部分狭窄部位狭窄后局部扩张。

3讨论多发性大动脉炎的血管壁增厚通常表现为弥漫性环形增厚,长段中等回声的管壁呈“通心面征”(图1)。

超声造影在大动脉炎颈动脉受累患者疾病活动性判断及治疗评价中的应用闫常帅;胡芳;张杰【摘要】目的:探讨超声造影在多发性大动脉炎(TA)颈动脉受累患者疾病活动性判断及治疗评价中的应用.方法:17例大动脉炎颈动脉受累患者依临床标准分为活动期和非活动期组,以超声造影观察两组增强特点并对两组药物治疗过程中疾病活动性进行评价.结果:17例大动脉炎患者(15例双侧受累,2例单侧受累),共计32条颈动脉受累,其中30条存在造影剂增强,2条未见明显增强;活动期超声造影表现为弥漫点状或短线状灌注,非活动期则表现为无灌注或散在点状灌注,差异有统计学意义(P<0.05);治疗评价过程中,患者在药物治疗前后上述增强特点差异有统计学意义(P<0.05),药物治疗后造影剂增强特点由原来的弥漫点状或短线状灌注变为无灌注或散在点状灌注;以超声造影判断活动性的灵敏度为81.0%,特异度为81.8%,假阳性率为18.2%,假阴性率为19.1%.结论:超声造影对大动脉炎颈动脉受累患者的活动性具有良好的判断效果,在治疗评价中具有重要应用价值.【期刊名称】《天津医科大学学报》【年(卷),期】2019(025)001【总页数】5页(P47-50,58)【关键词】多发性大动脉炎;颈动脉;超声造影;治疗评价【作者】闫常帅;胡芳;张杰【作者单位】天津医科大学总医院普通外科,天津300052;天津医科大学总医院护理部,天津300052;天津医科大学总医院护理部,天津300052;天津医科大学总医院普通外科,天津300052【正文语种】中文【中图分类】R445.1多发性大动脉炎(Takayasu arteritis,TA)是一种罕见的原因不明的慢性、进行性、非特异性炎症,主要累及主动脉弓及其主要分支,受累血管表现为全层炎细胞浸润,严重者可引起动脉管腔狭窄或闭塞。

在主要受累节段中,颈动脉是TA最常见的累及部位,约占45%~65%[1]。

大动脉炎活动性的评价对于治疗方案的选择非常重要。