自然现象状态形成原因(优.选)

- 格式:doc

- 大小:15.50 KB

- 文档页数:2

自然现象的形成原因(作文)“哎呀,今天的天空好蓝啊!”我一蹦一跳地走在上学的路上,和小伙伴们叽叽喳喳地说着话。

走着走着,突然刮起了一阵风,把我的头发都吹乱了。

“这风咋说来就来了呀!”我嘟囔着。

小伙伴小明说:“这有啥奇怪的,风不就是这样嘛。

”“那风到底是怎么形成的呀?”我好奇地问。

大家都摇摇头表示不知道。

到了学校,第一节就是科学课。

科学老师好像知道我们的心思似的,一上课就说:“同学们,今天我们来了解一下自然现象的形成原因,就先从风开始吧。

”哇,太巧了吧!我们都兴奋起来。

老师在黑板上画了一幅图,解释道:“风的形成其实很简单啦,就是空气的流动。

当有的地方热,空气就会膨胀上升,旁边的冷空气就会流过来补充,这样就形成了风。

就像你们夏天吃冰棍,周围的热气遇到冰棍的凉气,是不是就会有一阵小小的风呀?”我们恍然大悟,原来是这样啊!“那雨又是怎么形成的呢?”我迫不及待地问。

老师笑了笑,继续说:“雨呀,就像是一场神奇的旅行。

地面上的水受热蒸发变成水蒸气升到空中,在空中遇冷又会变成小水滴或者小冰晶,这些小水滴和小冰晶越来越多,云就装不下啦,它们就落下来变成了雨。

这就好比你们有好多好多的糖果,口袋装不下了就会掉出来一样。

”哈哈,这个比喻太有趣了,我们一下子就明白了。

“那闪电呢?闪电好吓人啊!”有个胆小的同学问。

老师说:“闪电啊,是云层中的电荷分布不均匀,导致云层之间或者云层与地面之间产生了很强的电场,当电场强度达到一定程度时,就会击穿空气,形成闪电。

就像你们有时候会和小伙伴闹矛盾,积累到一定程度就会爆发一样。

”哇,真没想到闪电是这样形成的呀。

这堂课可真有意思,让我知道了好多自然现象的形成原因。

原来大自然有这么多的奥秘等着我们去探索呢!我觉得我们生活的世界真的好神奇呀,风、雨、闪电这些自然现象看似平常,背后却有着这么有趣的科学道理。

以后我一定要多学习科学知识,去发现更多大自然的秘密!。

浙江省宁波市(潮汐组合.甬真卷)2021年初中学业水平模拟考试科学试卷一、选择题(本题共15小题,第1~10小题,每小题4分,第11~15小题,每小题3分,共55分。

请选出每小题中一个符合题意的选项,不选、错选均不给分)(共15题;共55分)1.2016年北京时间8月6日早上7时,巴西里约马拉卡纳体育场在这一刻成为了欢乐的海洋,第31届夏季奥林匹克运动会开幕式在这里正式开幕.美国动能雕塑家“风魔先生”安东尼•豪设计的主火炬台在里约奥运会开幕式上大放异彩.这个不断运动着的风动力雕塑像一个反向的旋涡,无始无终,带着催眠式的魔性;而圣火的光芒被反射反射再反射,如同永无止境地制造并发射能量的永动机.下列说法不正确的是()A. 里约奥运会主火炬台由上百个反光球和反光板构成,围绕着圣火盆构成了一个巨大的同心圆,其主体部分是由不锈钢焊接而成,不锈钢属于金属材料B. 里约奥运会主火炬台选择这个装置也足以看出巴西对于环保的重视C. 里约奥运会主火炬使用的燃料是瓦斯,瓦斯的主要成分时COD. 圣火盆的火焰使其上方空气温度升高,产生冷热循环气流驱动光环摆动,引导雕塑旋转变化,从而产生一种神奇而夺目的动态效果2.植物的生命周期正确的顺序是()①幼苗②种子③植株死亡④开花结果⑤成熟植株⑥新的种子A. ①②③④⑤⑥B. ②①⑤④⑥③C. ⑥③①②⑤④D. ②①③④⑤⑥3.用天平称物体的质量时,向托盘内增加砝码的正确做法应是( )A. 先加最大的砝码,再加小的B. 先加最小的砝码,再加大的C. 按估计情况先加接近物体质量的大砝码,再加小砝码D. 当指针偏角不大,若没有足够小的砝码时,就将游码向左移4. 关于下列各图说法错误的是()A. 信鸽能从2000km以外的地方飞回家里,主要是靠地磁场来导航B. 丹麦物理学家奥斯特给导线通电时,下方的磁针发生偏转,证实了电流的周围存在着磁场C. 磁悬浮列车的车厢和铁轨上分别安放着磁极相对的磁体,由于磁极间的相互作用,列车在铁轨上方几厘米的高度飞驰D. 课间操时教室墙上的扬声器发出悠扬的声音是把声信号转换成电信号5.卫生部公布的2011年全国法定传染病疫情报告显示,在乙类传染病中,居病死率榜首的竟是狂犬病。

高中地理必掌握的地理规律1.太阳辐射的纬度分布与季节变化规律(1)太阳辐射的纬度分布①春分日与秋分日,太阳辐射由赤道向两极递减。

原因:太阳直射赤道,正午太阳高度由赤道向两极递减。

②夏至日,太阳辐射由北回归线向南北两侧递减。

原因:太阳直射北回归线,正午太阳高度由北回归线向南北两侧递减。

③冬至日,太阳辐射由南回归线向南北两侧递减。

原因:太阳直射南回归线,正午太阳高度由南回归线向南北两侧递减。

(2)太阳辐射的季节变化①赤道两侧的低纬度地区,太阳辐射强,季节变化小。

原因:正午太阳高度大,且正午太阳高度和昼夜长短变化小。

②中纬度地区,当地夏季太阳辐射强,当地冬季太阳辐射弱。

原因:正午太阳高度变化幅度大,昼夜长短变化较大。

③高纬度地区,太阳辐射少。

原因:昼夜长短变化最大,正午太阳高度小。

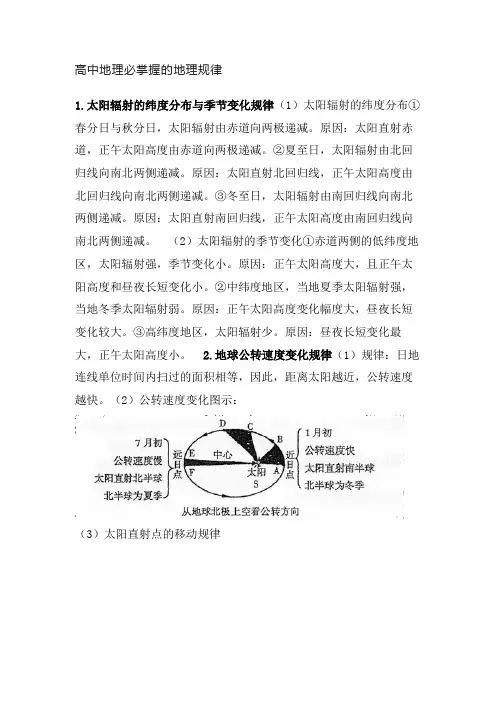

2.地球公转速度变化规律(1)规律:日地连线单位时间内扫过的面积相等,因此,距离太阳越近,公转速度越快。

(2)公转速度变化图示:(3)太阳直射点的移动规律由于黄赤交角的存在,地球在公转轨道的不同位置时,受到太阳垂直照射的点(即太阳直射点)是变化的。

4.正午太阳高度的变化规律(1)正午太阳髙度的纬度变化正午太阳高度是一天中最大的太阳高度。

同一纬线上正午太阳高度相等。

同一天,太阳高度由太阳直射点向南、北两侧递减。

太阳直射点所在纬线上的正午太阳高度最大(90°)。

正午太阳高度由直射点所在的纬线向南北两侧递减。

正午太阳高度随纬度变化(2)正午太阳高度的季节变化同一纬度,正午太阳高度的大小随季节变化。

当太阳直射点在某地时,该地正午太阳高度就最大。

当太阳直射点向某地靠近时,该地正午太阳高度就增大;反之则减小。

正午太阳高度随季节变化5.昼夜长短的时空变化规律(1)季节变化规律图示(以北半球为例)(2)纬度分布规律①赤道处始终昼夜平分,春分日、秋分日全球各地昼夜平分。

②同一纬线上各点昼夜长短相同;南、北半球同纬度地区昼夜长短“对称”分布,即北半球某地的昼长与南半球相同玮度的夜长相等。

什么是火山?火山,是指地球表面上或海底下若干岩浆、火山灰、岩石碎屑等物质喷发并堆积成山体的自然现象。

火山可以是长期处于休眠状态,而在某个时间点突然爆发,也可以是持续地处于喷发状态的活火山。

那么,火山的形成原因、类型、特征以及对人类的影响又是怎样的呢?请看下面的详细介绍。

1. 火山的形成原因火山的形成是和板块构造和地球内部热力活动有关的。

地球的地壳是由若干块板块构成的,它们可以相互移动,从而影响地球的地貌。

当两个板块相互挤压时,会形成火山活动的地带。

而地球内部高温高压的热物质也在这个时候被迫冲破地壳而挤出来,形成了火山喷发的原因。

2. 火山的类型火山的产生形式很多,而根据火山熔岩的流动性和喷发物质的成分,可以分为以下类型:(1) 山体火山:属于典型的火山类型,以锥形的火山口为特征,火山口周围环绕着一圈弧形的山体,由火山熔岩积聚而成。

如日本富士山、意大利维苏威火山等。

(2) 盾形火山:以低而宽阔的特征为主要代表,呈扁平状,火山熔岩流动性强而稠密。

在太平洋中部海底区域就有大量的盾形火山形成,它们的几何形状并不完全是圆形,而是更加贴近扇形。

(3) 火山锥:火山锥具有比较尖锐、陡峭的山峰,它们是以岩石碎屑、火山灰以及其他的岩石物质构成的。

常见于地球上的某些弧形火山带,如美洲的安第斯山脉。

(4) 表层火山:表层火山通常是在海洋底部形成的,其火山喷出物多为水下火山喷发,因此只有少量的岛屿或浅海岸线。

如夏威夷火山群岛的基本构造就是由表层火山构成。

3. 火山的特征火山是热力活动的自然现象,它具有以下特征:(1) 火山口:火山口是火山的开口,喷发火山熔岩、火山灰和岩石碎屑等物质的地方。

(2) 喷发:火山喷发是指在火山口喷出火山熔岩、火山灰、烟雾等物质的现象,有的火山喷发是周期性的,有的则是突然爆发的,具有不可预测性。

(3) 熔岩:火山熔岩是指地壳深处的熔岩直接喷发到地表而形成的岩浆,一旦冷却凝固就会形成新的火山岩石。

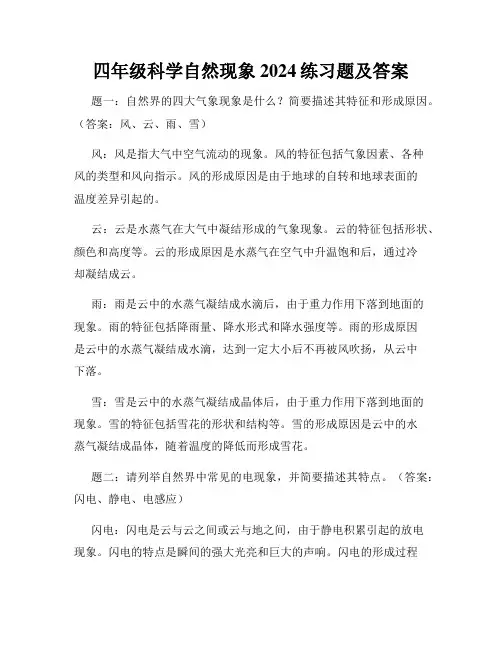

四年级科学自然现象2024练习题及答案题一:自然界的四大气象现象是什么?简要描述其特征和形成原因。

(答案:风、云、雨、雪)风:风是指大气中空气流动的现象。

风的特征包括气象因素、各种风的类型和风向指示。

风的形成原因是由于地球的自转和地球表面的温度差异引起的。

云:云是水蒸气在大气中凝结形成的气象现象。

云的特征包括形状、颜色和高度等。

云的形成原因是水蒸气在空气中升温饱和后,通过冷却凝结成云。

雨:雨是云中的水蒸气凝结成水滴后,由于重力作用下落到地面的现象。

雨的特征包括降雨量、降水形式和降水强度等。

雨的形成原因是云中的水蒸气凝结成水滴,达到一定大小后不再被风吹扬,从云中下落。

雪:雪是云中的水蒸气凝结成晶体后,由于重力作用下落到地面的现象。

雪的特征包括雪花的形状和结构等。

雪的形成原因是云中的水蒸气凝结成晶体,随着温度的降低而形成雪花。

题二:请列举自然界中常见的电现象,并简要描述其特点。

(答案:闪电、静电、电感应)闪电:闪电是云与云之间或云与地之间,由于静电积累引起的放电现象。

闪电的特点是瞬间的强大光亮和巨大的声响。

闪电的形成过程是云中的正负电荷分离形成电场,当电荷积累到一定程度时,发生电击放电,形成闪电。

静电:静电是物体表面带有静止电荷的现象。

静电的特点是电荷的分布不会改变,直到和带有相反电荷的物体接触时才会发生放电。

静电的形成原因是摩擦、接触和分离等过程中电子的转移和重新分布。

电感应:电感应是指导体内的电流通过变化磁场时,导体内产生的感应电动势和感应电流的现象。

电感应的特点是磁场的变化引起感应电动势和感应电流的产生。

电感应的形成原因是磁场的变化引起感应电磁力线的切割导体,从而产生感应电动势和感应电流。

题三:请简述地球自转引起的两个重要自然现象,以及它们对人类的影响。

(答案:昼夜交替、地球的地理分区)昼夜交替:地球自转导致了昼夜交替的现象。

地球每天绕自身轴心旋转一周,使得阳光只能照射到地球的一半,而另一半则处于夜晚。

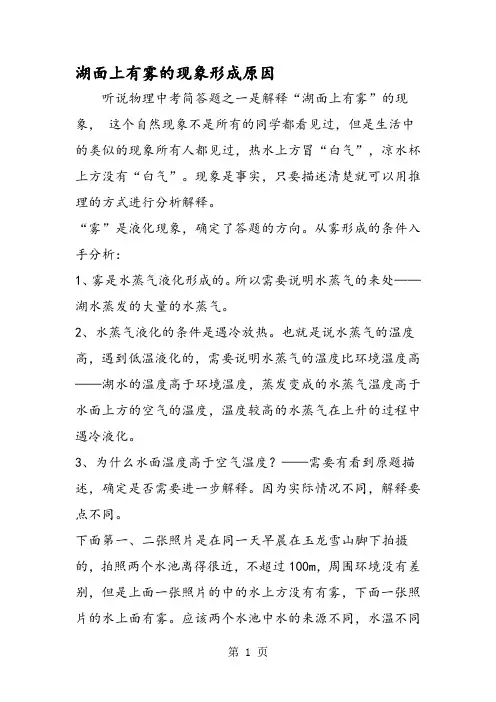

湖面上有雾的现象形成原因

听说物理中考简答题之一是解释“湖面上有雾”的现象,这个自然现象不是所有的同学都看见过,但是生活中的类似的现象所有人都见过,热水上方冒“白气”,凉水杯上方没有“白气”。

现象是事实,只要描述清楚就可以用推理的方式进行分析解释。

“雾”是液化现象,确定了答题的方向。

从雾形成的条件入手分析:

1、雾是水蒸气液化形成的。

所以需要说明水蒸气的来处——湖水蒸发的大量的水蒸气。

2、水蒸气液化的条件是遇冷放热。

也就是说水蒸气的温度高,遇到低温液化的,需要说明水蒸气的温度比环境温度高——湖水的温度高于环境温度,蒸发变成的水蒸气温度高于水面上方的空气的温度,温度较高的水蒸气在上升的过程中遇冷液化。

3、为什么水面温度高于空气温度?——需要有看到原题描述,确定是否需要进一步解释。

因为实际情况不同,解释要点不同。

下面第一、二张照片是在同一天早晨在玉龙雪山脚下拍摄的,拍照两个水池离得很近,不超过100m,周围环境没有差别,但是上面一张照片的中的水上方没有有雾,下面一张照片的水上面有雾。

应该两个水池中水的来源不同,水温不同

(没有测量、也没有考察,根据不足)

同样是玉龙雪山下面的水池,下午拍摄的。

下面这张照片也是云南某处的水池,是傍晚拍摄的,水上面就没有雾的现象。

专题04温度、物态变化一、单选题1.(2021·江苏扬州市·中考真题)冬天,打开装有热水的保温杯杯盖,有“白气”冒出,形成“白气”的物态变化是()A.升华B.熔化C.凝华D.液化【答案】D【详解】A.有“白气”冒出,白气是液态水,是水蒸气变为液态,故是液化,升华是固态直接变为气态,故A不符合题意;B.有“白气”冒出,白气是液态水,是水蒸气变为液态,故是液化,熔化是固态变为液态,故B不符合题意;C.有“白气”冒出,白气是液态水,是水蒸气变为液态,故是液化,凝华是气态直接变为固态,故C不符合题意;D.有“白气”冒出,白气是液态水,是水蒸气变为液态,故是液化,故D符合题意。

故选D。

2.(2021·四川南充市·中考真题)以下自然现象的形成原因与其他三项不同..的是()A.屋顶的霜B.窗玻璃上的冰花C.树枝上的雾凇D.水面上的冰【答案】D【详解】A.霜是水蒸气遇冷直接变成的小冰晶,属于凝华现象;B.冰花是空气中的水蒸气直接变成的小冰晶,属于凝华现象;C.雾凇是水蒸气直接变成的小冰晶,是凝华现象;D.水面上的冰是水由液态变成固态是凝固现象。

选项D和ABC形成原因不同。

故选D。

3.(2021·四川成都市·中考真题)用实验室常用温度计测量烧杯中热水的温度时,下列说法正确的是()A.温度计的感温泡可以碰到容器壁B.将感温泡浸入热水马上读出温度C.读数时温度计可以离开被测热水D.读数时如图所示,测量数据偏大【答案】D【详解】A.温度计感温泡不可以碰到容器底或容器壁,否则会造成所测温度不准确,故A错误;B.将感温泡浸没热水后,应待温度计示数稳定后,再读数,故B错误;C.读数时温度计不应离开热水来读数,否则会造成读数有偏差,故C错误;D.读数时,视线应与刻度值保持水平,图中俯视读数或导致测量结果偏大,故D正确。

故选D。

4.(2021·江苏扬州市·中考真题)在“探究蜡烛的熔化特点”和“观察碘锤中的物态变化”两个活动中,采用水浴法加热的主要目的是()A.都是为了受热均匀B.都是为了控制温度C.前者是为了受热均匀,后者是为了控制温度D.前者是为了控制温度,后者是为了受热均匀【答案】C【详解】探究蜡烛的熔化特点实验中,采用水浴法加热是为了受热均匀,使用水浴法对碘锤加热目的是使碘的温度不高于其熔点,故C符合题意,ABD不符合题意。

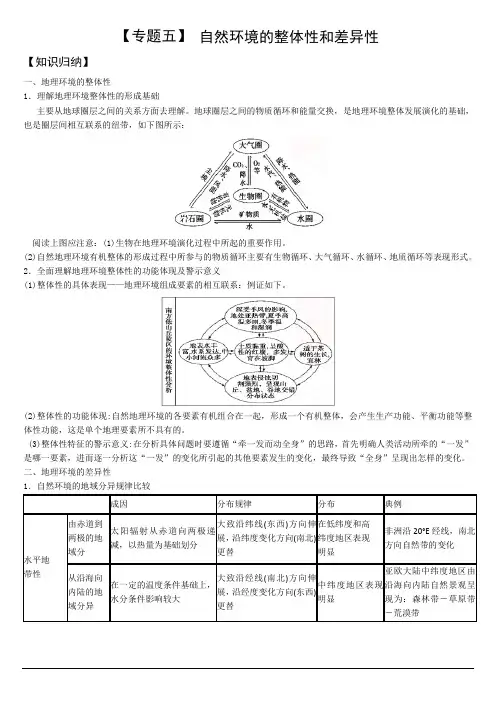

【专题五】自然环境的整体性和差异性【知识归纳】一、地理环境的整体性1.理解地理环境整体性的形成基础主要从地球圈层之间的关系方面去理解。

地球圈层之间的物质循环和能量交换,是地理环境整体发展演化的基础,也是圈层间相互联系的纽带,如下图所示:阅读上图应注意:(1)生物在地理环境演化过程中所起的重要作用。

(2)自然地理环境有机整体的形成过程中所参与的物质循环主要有生物循环、大气循环、水循环、地质循环等表现形式。

2.全面理解地理环境整体性的功能体现及警示意义(1)整体性的具体表现——地理环境组成要素的相互联系:例证如下。

(2)整体性的功能体现:自然地理环境的各要素有机组合在一起,形成一个有机整体,会产生生产功能、平衡功能等整体性功能,这是单个地理要素所不具有的。

(3)整体性特征的警示意义:在分析具体问题时要遵循“牵一发而动全身”的思路,首先明确人类活动所牵的“一发”是哪一要素,进而逐一分析这“一发”的变化所引起的其他要素发生的变化,最终导致“全身”呈现出怎样的变化。

二、地理环境的差异性1.自然环境的地域分异规律比较2、主要的非地带性分异现象成因影响非地带性现象的因素主要有海陆分布、地形起伏、洋流、水分等,受这些因素影响,形成的非地带性现象部分如下:【考点例析】【例题1】(2011·广东卷)9.某地区植被退化或丧失、土壤物质和地表水流失、岩石溶蚀与侵蚀、基岩裸露、土地生物生产力退化,这一地表过程是( )A.黄土高原水土流失严重的沟壑地区的环境演化过程B. 石灰岩地区受强烈风力侵蚀作用产生的自然演化过程C.石灰岩地区在自然和人类活动作用下的综合演化过程D.黄土高原由于地下水的过度开采而造成的人为演化过程【答案】C【例题2】(2012·山东卷)图1为青藏高原及我国温带若干自然带的关系图式。

读图回答(1)~(2)题。

(1)R所代表的自然带可能是A.苔原带 B.温带草原带C.亚寒带针叶林带 D.温带落叶阔叶林带(2)导致自然带沿OF方向发生变化的主导因素是A.热量 B.水分C.风力 D.光照【答案】B A【解析】第(1)题,从图中纵坐标可以看出R地位于温带,从图中横坐标可以看出R地位于草原带,所以R地所代表的自然带可能是温带草原带。

最新2022苏教版科学五年级下册《四季循环》优质教案【教学目标】科学知识:1.地球每年自西向东围绕太阳公转,形成四季等有规律的自然现象。

2.知道四季的形成与地球围绕太阳公转有关。

3.知道四季变化对地球上一些现象的影响。

科学探究:1.在教师指导下,能用进行观察、调查、科学阅读等活动,并用简洁的语言进行表述。

2.在教师指导下,通过模拟实验和建构模型等方法,了解四季的成因以及地球上与之有关的自然现象的成因。

科学态度:1.表现出对事物的变化及相互关于进行科学探究的兴趣。

2.能从不同视角提出研究思路,用新方法、新材料完成探究。

3.愿意倾听、分享他人的信息;乐于表达、讲述自己的观点;能接受别人的建议。

科学、技术、社会与环境:1.了解生活中常见的科技发展对人类探索宇宙带来的便利。

【教学重点】通过模拟实验和建构模型等方法,了解由于地球的公转运动产生四季变化等自然现象和规律。

【教学难点】模拟地球围绕太阳公转的运动状态,并将影子变化与地球运动联系起来。

【教学准备】教师材料:课件和视频。

学生材料:地球仪、牙签、橡皮泥、灯泡、两支温度计、两个信封。

【教学时间】1课时【教学过程设计】2.教师追问:影子的长度会影响气温或降水情况吗?要如何进行模拟?3.教师引导进步优化实验设计:把温度计放在信封里,分别直立及斜立于同一个热光源的等距离处。

光线照到平放的信封上影子短,是直射;照到竖放的信封上影子长,疋斜射。

照射相同时长后观察温度计示数变化。

2.学生讨论、汇报:气温比较方便模拟和测量。

可以把温度计放在地球仪上,让光源从不同角度进行照射,相同时间之后观察温度计示数的变化情况。

3.学生实践操作、记录并汇报:发现光源直射的信封温度高于光源斜射的信封。

量吸收不同,引导学生迁移实际分析四季变化的成因。

四、讨论四季的成因1.教师提问:请将模拟实验二的现象联系实际进行分析。

光源以及信封分别在模拟什么呢?2.教师提问:结合模拟实验,是什么因素造成了阳光的直射和斜射?3.教师提问:大家通过1.学生讨论、分析:光源模拟的是阳光,光线照到平放的信封上模拟的是阳光的直射,照到竖放的信封上模拟的是阳光的斜射。

九年级物理热学综合检测题及答案一、单项选择题(请将选择题答案填写到答题表格中)1.下列对各种自然现象形成原因的叙述中正确的是()A. 雾是地面的冰块升华而形成的;B. 石头上的霜是水滴放热凝固而形成的;C. 荷叶上的露珠是空气中的水蒸气放热液化而形成的;D. 雪是雨水汽化而形成的2.在25℃的室内将温度计从装有酒精的瓶中取出,它的示数会()A.立即上升B.先下降后上升C.先上升后下降D.一直不变3.现代火箭用液态氢作燃料,是因为它具有()A.较大的比热容B.较低的沸点C.较高的凝固点D.较大的热值4.关于物体的内能,下列说法中正确的是()A.温度为0℃的物体没有内能B.同一物体温度升高,它的内能增大C.热传递是改变物体内能唯一的方法D.温度相等的一杯水和一桶水的内能相同5.甲乙两物体质量相等,升高的温度之比为4:3,吸收的热量之比为2:1,甲乙两物体的比热容之比是()A.3:8B.8:3C.4:3D.3:26.下列现象属于液化的是()A.夏天,从冰箱中取出的鸡蛋会“冒汗”B.寒冷的冬天,室外冰冻的衣服也会干C\、锯条锯木头 D 、钻木取火B\、煤气灶烧水 C.盘子里的水,过一段时间会变少 D.杯子中的冰块,过一段时间也会变成水7.下列四幅图中,属于利用热传递改变物体内能的是 ( )A 、摩擦生热8.两个相同的容器分别装满了质量相同的甲、乙两种液体.用同一热源分别加热,液体温度与加热时间关系如图5所示:下列说法正确的是( ) A .甲液体的比热容大于乙液体的比热容 B .如果升高相同的温度,两液体吸收的热量相同C .加热相同的时间,甲液体吸收的热量大于乙液体吸收的热量D .加热相同的时间,甲液体温度升高的比乙液体温度升高的多9.小明从右表提供的信息中,得出以下几个结论,其中错误的是 ( ) A.汽车发动机用水来冷却效果比较好 B.液体的比热容都比固体大C.同种物质在不同状态下比热容值不同D.质量相等的铜和铅,升高相同的温度,铜吸收的热量多10.下面是某同学“物理学习笔记”中的摘录,其中错误的是( ) A.做功和热传递在改变物体的内能上是等效的; B.扩散现象表明物体的分子在不停地做无规则运动 C.物体的内能的大小只与物体的温度有关 D.分子间相互作用的引力和斥力是同时存在的11、关于温度、内能、热量三者之间的关系,下列说法正确的是( ) A .物体的温度越高,所含热量越多物质比热容[×103J/(kg ℃)] 水 4.2 干泥土 0.84 酒精 2.4 铜 0.3 冰 2.1铝 0.88水银 0.14 铅 0.13B.物体温度升高,一定吸收了热量C.物体吸收了热量,温度一定升高D.物体温度升高,内能一定增加12.甲、乙两台热机燃料种类和燃烧情况相同,甲的效率比乙的效率低,这表明()A.甲热机比乙热机做的有用功少B.甲热机比乙热机消耗的燃料多C.在做有用功相同的条件下,消耗同种燃料,甲比乙消耗的多D.在做有用功相同的条件下,甲损失的能量比乙少13.下列事实中,最能说明单位质量的物质温度升高l℃时吸收的热量跟物质的种类有关的是( )A.体积相同的两杯水温度都升高5℃,它们吸收的热量相同B.质量相同的两块铜温度分别升高5℃和10℃,它们吸收的热量不相同C.体积相同的水和煤油温度都升高10℃,它们吸收的热量不相同D.质量相同的水和铜温度都升高10℃,它们吸收的热量不相同14.一块冰熔化成水的过程中,下列物理量没有变化的是:()A、质量;B、体积;C、密度;D、比热容。

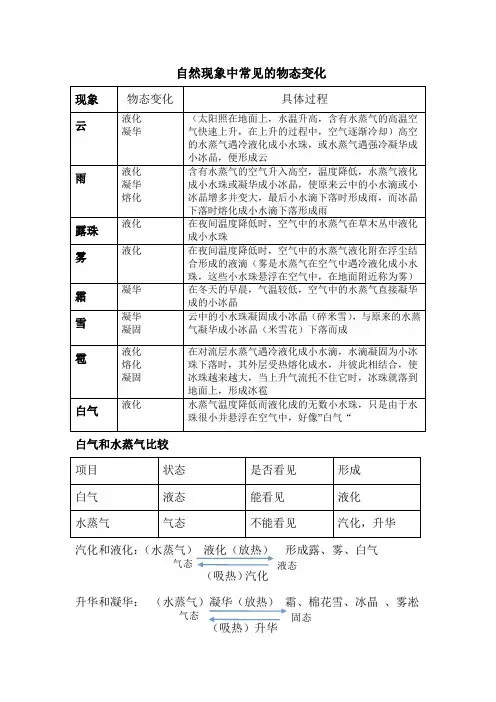

自然现象的物态

自然现象的物态变化是指自然界中由于温度、压力等条件的变化,物质从一种状态转变为另一种状态的现象。

以下是一些常见的自然现象的物态变化:

1.雨:当水蒸气在空气中达到饱和状态时,会凝结成水滴并最终形成降雨。

雨是水的一种液态形式。

2.雪:当温度低于冰点时,水蒸气会直接凝华成雪花,这是水的固态形式。

3.露和霜:当夜间温度下降到接近冰点时,水蒸气会在地面或植物上凝结成露珠或霜。

这是水的固态或半固态形式。

4.雾:当空气中的水蒸气在接近地面的温度下达到饱和时,会形成雾。

雾是水的液态或半固态形式。

5.冰雹:当强对流天气产生时,水蒸气在高空会凝结成冰晶并进一步形成冰雹。

这是水的固态形式。

6.彩虹:当阳光穿过水滴时,光线会折射、反射和再折射进入我们的眼睛,形成彩虹。

这是光线在水滴内发生的折射和反射所产生的光学现象。

7.昼夜:由于地球的自转和公转,导致昼夜交替。

这是地球和太阳之间的相对运动所产生的自然现象。

8.季节:由于地球的倾斜角度和公转,导致不同地区的季节变化。

这是气候和天文因素的综合作用结果。

9.地震:地球内部的地壳运动和板块构造活动会导致地震发生。

地震是地球内部能量释放的一种方式。

10.潮汐:由于月球和太阳的引力作用,地球上的海水会产生潮汐现象。

这是天体引力和地球自转的相互作用结果。

这些自然现象的物态变化涉及到物质的相变、能量的转换和传输以及自然界中的相互作用和运动规律。

了解这些自然现象的物态变化有助于我们更好地理解自然界中的奥秘和规律。

地震的形成原因和机制地震是地壳中发生的一种自然现象,常常伴随着地面的晃动和震动。

它对人类造成了巨大的伤害和损失,因此了解地震的形成原因和机制对于防灾减灾工作至关重要。

本文将从地震的形成原因、地震的机制以及地震预测方面来进行论述。

一、地震的形成原因地震的形成原因多种多样,但主要可以归纳为地壳构造变化和岩石断裂两个方面。

1. 地壳构造变化地球的地壳由板块构成,这些板块不断在地下移动和相互碰撞,产生了地震。

在板块边界处,板块之间存在着剪切力、挤压力和拉力。

当这些力量超过岩石的抵抗能力时,岩石就会发生破裂,从而引发地震。

地震的频繁发生地带,正是位于板块边界附近,比如太平洋火环和喜马拉雅山脉等地区。

2. 岩石断裂岩石在地壳中呈现不稳定状态,有时会受到应力的作用而发生断裂。

当应力达到岩石的破裂强度时,岩石就会发生断裂,进而引发地震。

这种地震称为岩石断裂型地震,它通常发生在地震带以外的地区,如内陆盆地和构造复杂的地方。

二、地震的机制地震机制是指地震发生时岩石运动的方式和方向。

根据地震波的传播特点和地壳运动情况,科学家们总结出了三种地震机制:走滑型地震、挤压型地震和拉伸型地震。

1. 走滑型地震走滑型地震是指断层两侧岩石相互平行滑动而引起的地震。

这种地震主要发生在不同板块之间,例如加州的圣安德烈亚斯断层。

走滑型地震所引发的地震波传播速度较快,破坏力较小。

2. 挤压型地震挤压型地震是指岩石在板块碰撞中受到挤压而发生的地震。

当板块间的挤压力超过了岩石的强度极限时,岩石就会断裂,导致地震的发生。

喜马拉雅山脉的地震就属于挤压型地震。

这种地震所产生的破坏力较大,对周围地区的影响较为严重。

3. 拉伸型地震拉伸型地震是指岩石在板块分离或扩张过程中发生的地震。

板块的拉伸会导致岩石断裂,从而引起地震。

拉伸型地震通常发生在地壳变薄的地区,比如海洋中的中脊地带。

与挤压型地震相比,拉伸型地震的破坏力较小。

三、地震预测的挑战虽然科学家们在地震预测方面做出了许多努力,但地震的预测仍然存在很大的挑战。

地理奇特的自然现象知识点自然界中存在着许多地理奇特的现象,这些现象往往令人惊叹并激发我们对大自然的好奇心。

本文将介绍一些地理奇特的自然现象,并探讨其形成原因。

一、瀑布的奇观瀑布是指江河从高处坠落而形成的水流景观,它们以其宏伟壮观的姿态吸引着游客和摄影师。

世界上最著名的瀑布之一是尼亚加拉瀑布,它位于加拿大和美国边境,每年吸引数百万游客前来观赏。

瀑布的形成通常是由于地质构造的变化,如河流经过断层或岩石层的差异,导致水流从高处坠落形成瀑布。

二、盐湖的奇景盐湖是指富含盐类的湖泊,它们通常呈现出令人难以置信的颜色,如玫瑰色、紫色或绿色。

最著名的盐湖之一是玛丽湖,位于澳大利亚,以其粉红色的湖水而闻名。

这些奇特的颜色通常是由于湖泊中特定类型的微生物和盐类相互作用所致。

三、冰川的壮观冰川是由积雪长时间堆积形成的巨大冰体,它们的形态常常令人叹为观止。

冰川通常存在于高山地区或极地地区,如阿尔卑斯山脉和南极洲。

冰川的形成需要寒冷的气候和足够的积雪量,积雪逐渐堆积并形成冰体,随着时间的推移,冰川会缓慢地流动并改变周围地貌。

四、喀斯特地貌的奇异喀斯特地貌是指由于溶蚀作用而形成的地貌景观,其特点是地表上存在许多洞穴、地下河流和石灰岩柱。

世界上最著名的喀斯特地貌之一是中国的桂林山水,这里有许多奇特的山峰和地下河流,吸引着大量的游客。

喀斯特地貌的形成是由于地下水的溶蚀作用,水与石灰岩反应并逐渐侵蚀形成洞穴和地下河流。

五、沙漠中的奇迹沙漠是指植被稀少且降水稀少的地区,尽管如此,一些沙漠中仍然存在着令人惊叹的奇特现象。

例如,沙漠中的沙丘常常呈现出各种形状,如星星、月亮和心形等。

这些形状的形成是由于风力的作用,风吹动沙子并形成不同的堆积形态。

此外,沙漠中还存在着令人难以置信的绿洲,这些绿洲通常是由于地下水或地下河流的存在而形成。

总结起来,地理奇特的自然现象给我们带来了无尽的惊喜和探索的乐趣。

它们的形成各有不同,但都与地质、气候和水文等因素密切相关。

1、雨:陆地和海洋表面的水蒸发变成水蒸气,水蒸气上升到一定高度之后遇冷变成小水滴。

这些小水滴组成了云,它们在云里互相碰撞,合并成大水滴。

当它大到空气托不住的时候,就从云中落了下来,形成了雨。

2、雾:在水汽充足、微风及大气层稳定的情况下,气温较低,湿度较大时,空气中的水汽便会凝结成细微的水滴悬浮于空中,使地面水平的能见度下降,这种天气现象称为雾

3、露水:水汽遇冷后产生的凝结形成小水珠的自然现象。

.

4、冰箱里取出物体“冒”的白气:空气中的水蒸气遇到冰箱取出的物体降温形成的小水滴。

(气态-----液态:液化)

(气态-----固态:凝华)

5、雪:是有水蒸气预冷凝结成的固体小冰晶组成。

6、雹;空中水蒸气遇冷结成的冰粒或冰块。

7、霜:水汽遇冷后凝结成固态小冰晶。

8、雾凇:俗称树挂,是在严寒季节里,空气中过于饱和的水气遇冷形成的固态物质而成。

(液态-----固态:凝固)

9、冰:水遇冷凝结成的固体物质。

不属于物态变化

10、烟:平常的炊烟是燃料没有燃烧完全所成,而化学中定义指大量细小固体颗粒分散在气体中形成的混合物。

常见现象形成原因

(气态-----液态:液化)

10、雨:陆地和海洋表面的水蒸发变成水蒸气,水蒸气上升到一定高度之后遇冷变成小水滴。

这些小水滴组成了云,它们在云里互相碰撞,合并成大水滴。

当它大到空气托不住的时候,就从云中落了下来,形成了雨。

11、雾:在水汽充足、微风及大气层稳定的情况下,气温较低,湿度较大时,空气中的水汽便会凝结成细微的水滴悬浮于空中,使地面水平的能见度下降,这种天气现象称为雾

12、露水:水汽遇冷后产生的凝结形成小水珠的自然现象。

.

13、冰箱里取出物体“冒”的白气:空气中的水蒸气遇到冰箱取出的物体降温形成的小水滴。

(气态-----固态:凝华)

14、雪:是有水蒸气预冷凝结成的固体小冰晶组成。

15、雹;空中水蒸气遇冷结成的冰粒或冰块。

16、霜:水汽遇冷后凝结成固态小冰晶。

17、雾凇:俗称树挂,是在严寒季节里,空气中过于饱和的水气遇冷形成的固态物质而成。

(液态-----固态:凝固)

18、冰:水遇冷凝结成的固体物质。

不属于物态变化

10、烟:平常的炊烟是燃料没有燃烧完全所成,而化学中定义指大量细小固体颗粒分散在气体中形成的混合物。

最新文件---------------- 仅供参考--------------------已改成word文本--------------------- 方便更改。