叶绿素荧光研究技术

- 格式:ppt

- 大小:13.17 MB

- 文档页数:1

叶绿素荧光成像技术的原理与应用一、引言叶绿素是植物中最重要的光合色素,是植物进行光合作用的基础。

溶剂化的叶绿素主要吸收蓝色和红色光,在500~600和650~700nm波长范围内,具有两个吸收峰。

叶绿素荧光成像技术是基于叶绿素发出的荧光信号来进行影像测量的一种实时、无创的模拟测量方法。

本文将介绍叶绿素荧光成像技术的原理、实验流程及其应用。

二、原理叶绿素荧光成像技术是基于叶绿素荧光的成像,叶绿素荧光受光强度和环境因素的影响而变化,可以反映植物的生长状态、光合作用效率和叶片生理变化等信息。

叶绿素荧光成像系统具有高时间分辨率、高空间分辨率的特点,可以获取全景、彩色、实时和定量信息。

叶绿素荧光成像技术主要是利用荧光成像仪和其他仪器支持,通过蓝/绿或红/绿激发光、荧光图像采集和分析等步骤,可以获得叶绿素的分布信息。

三、实验叶绿素荧光成像技术的实验主要分为两个步骤:激发和成像。

首先是激发,将叶片放入光合器中,用荧光成像仪对植物叶片进行光激发,根据荧光成像仪的激光幅度,可以调整植物叶片的荧光强度。

之后,进行成像,将植物叶片放到荧光成像仪中进行拍摄,获取叶绿素的发光信号。

最后,通过荧光照片的处理,可以计算叶片荧光强度和叶绿素荧光参数,如最大光化学利用率、植物光合作用效率等。

四、应用叶绿素荧光成像技术的应用非常广泛,主要涉及到生物学、生态学、农业、气象学,特别适用于植物生长状态监测、植物抗性研究、光合作用效率评估等。

一些具体的应用领域可以如下简要介绍:1.光合作用研究叶绿素荧光成像技术可用于研究植物的光合作用效率、光能利用和光保护机制。

典型的光合作用实验是通过比较光照和黑暗条件下植物的荧光变化来确定植物的光合反应和光保护机制。

2.气候变化影响研究在气候变化方面,叶绿素荧光成像技术可用于研究气候变化导致的植物响应和适应。

通过对多个季节的荧光成像分析可以确定气候变化对地上层和植物生长的影响。

3.生态环境研究叶绿素荧光成像技术可用于研究萎缩地区的植被恢复和生态系统的响应。

叶绿素荧光研究背景知识介绍前言近些年来,叶绿素荧光技术已经逐渐成为植物生理生态研究的热门方向。

荧光数据是植物光合性能方面的必要研究内容。

目前这种趋势由于叶绿素荧光检测仪的改进而得到发展。

然而荧光理论和数据解释仍然比较复杂。

就我们所了解的情况来看,目前许多研究者对荧光理论不是很清楚,仪器应用仅仅限于简单的数据说明的基础上,本文在此基础上,目的在于简单明晰地介绍相关理论和研究要点,以求简单明确地使用叶绿素荧光检测设备,充分分析实验数据,重点在于植物生理生态学技术的应用和限制。

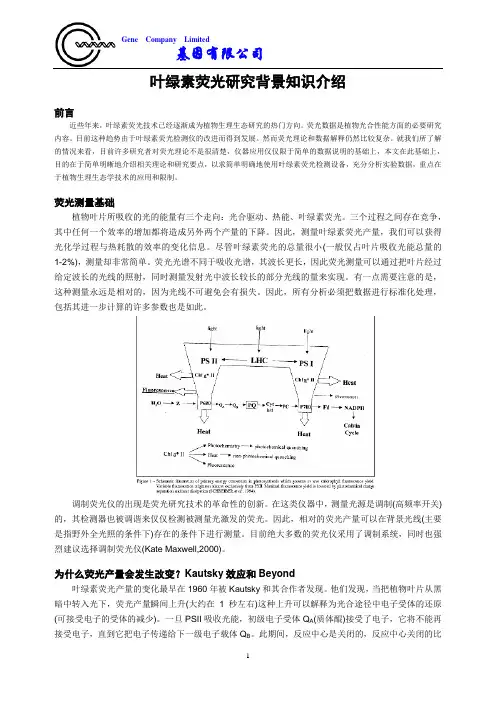

荧光测量基础植物叶片所吸收的光的能量有三个走向:光合驱动、热能、叶绿素荧光。

三个过程之间存在竞争,其中任何一个效率的增加都将造成另外两个产量的下降。

因此,测量叶绿素荧光产量,我们可以获得光化学过程与热耗散的效率的变化信息。

尽管叶绿素荧光的总量很小(一般仅占叶片吸收光能总量的1-2%),测量却非常简单。

荧光光谱不同于吸收光谱,其波长更长,因此荧光测量可以通过把叶片经过给定波长的光线的照射,同时测量发射光中波长较长的部分光线的量来实现。

有一点需要注意的是,这种测量永远是相对的,因为光线不可避免会有损失。

因此,所有分析必须把数据进行标准化处理,包括其进一步计算的许多参数也是如此。

调制荧光仪的出现是荧光研究技术的革命性的创新。

在这类仪器中,测量光源是调制(高频率开关)的,其检测器也被调谐来仅仅检测被测量光激发的荧光。

因此,相对的荧光产量可以在背景光线(主要是指野外全光照的条件下)存在的条件下进行测量。

目前绝大多数的荧光仪采用了调制系统,同时也强烈建议选择调制荧光仪(Kate Maxwell,2000)。

为什么荧光产量会发生改变?Kautsky效应和Beyond叶绿素荧光产量的变化最早在1960年被Kautsky和其合作者发现。

他们发现,当把植物叶片从黑暗中转入光下,荧光产量瞬间上升(大约在1秒左右)这种上升可以解释为光合途径中电子受体的还原(可接受电子的受体的减少)。

叶绿素荧光参数的测定叶绿素荧光参数的测定,听起来可能有点学术,但实际上跟我们日常生活中的很多事都有关。

想象一下,植物就像我们身体里的小工厂,忙着生产食物和氧气,真是辛苦呀。

叶绿素,那个让植物变得绿油油的家伙,就是它们的“工头”。

而荧光嘛,嘿,想象一下植物在阳光下闪闪发光,那可真是个美丽的画面。

测定叶绿素荧光参数就像是在给这些小工厂做个健康检查,看看它们工作得怎么样,能不能继续为我们提供生命的源泉。

说到荧光参数,其实就是在研究叶绿素在光照下的表现。

当阳光照射到植物上,叶绿素就会吸收光能,然后通过一系列复杂的化学反应,把光能转化为化学能。

嘿,听起来很高大上吧?但别担心,我们不需要搞得太复杂。

简简单单,我们就可以通过测定荧光来了解植物的健康状态。

这就像是我们去医院检查身体,医生会根据一些指标来判断我们的健康状况。

通常,我们会用一种叫做“荧光探测器”的设备,哎呀,听起来就像科幻片里的高科技玩意儿。

其实它就是一个能捕捉到植物发出的微弱荧光的机器。

当我们把这个小设备对准植物,嘿,结果就出来了。

通过分析荧光信号,我们可以知道植物的光合作用效率,甚至能推测出它们的营养状况。

太神奇了吧!如果光合作用效率高,植物就健康;反之,可能就要注意了,哎呀,得好好照顾一下了。

再说说荧光参数的具体内容,像什么Fv/Fm,光合作用的效率指示器。

简单点来说,Fv/Fm就像是植物的身份证明,告诉我们它们在最好的情况下能达到什么样的光合作用效率。

哎,想象一下,你的身份证上写着你最强的一面,那岂不是很酷?此外还有一些其他的参数,比如Y(II),它代表了活跃的光合效率。

这些参数结合起来,就能全面评估植物的健康状态,简直就是植物的“健康档案”。

可能有人会问,这些参数有什么用呢?嘿,别急,听我说!这些数据可以帮助农民朋友们更好地管理作物,优化施肥和灌溉,避免过度施肥或缺水,从而提高产量和品质。

想象一下,农民朋友们像是植物的守护神,手里握着这些数据,就能把每一片土地都打理得妥妥的,丰收在望,真是令人期待呀!而且啊,不仅仅是农民,科研人员也能从中获得不少灵感。

叶绿素荧光研究技术叶绿素荧光是研究光合作用和植物生理过程的一个重要手段。

叶绿素荧光是叶绿素分子受到光照激发后,发射出的荧光信号。

该技术能够监测光合能力和光合调节机制,了解植物正常或异常生长状况,研究非光合组织如果实和种子的生理过程,评估植物生长环境的适应性等。

一、叶绿素荧光测量原理叶绿素分子吸收光能后,能量被转移给氧化还原反应中心。

当光强过大或光能无法被消耗时,多余的光能会被氧化还原反应中心转化为热量,导致光合系统的损伤。

而当光合系统接受的光能较少时,荧光的发射会增加。

因此,测量叶绿素荧光的强度和特性可以反映光合系统工作的性能。

二、叶绿素荧光参数1.Fv/Fm:最大光化学效率,反映PSII反应中心的状态,值接近0.8时表明植物处于良好的生长状态;2.Fv/Fo:PSII光化学效率,反映感光物质的活性;3.Fm/Fo:光合色素电子传递量,反映光合色素的电子传递能力;4.ETR:PSII电子传递速率,根据荧光叶片的调制的能量进行计算;5.NPQ:非光化学淬灭,表征过量光能和植物应激状态的多巴胺合成。

三、叶绿素荧光测量方法1.便携式叶绿素荧光仪(PAM):PAM技术适用于野外生态学、环境评估和植物生理等领域研究。

优点是操作简单,适用范围广,可以直接用于测量植物的光合效率、叶片蒸腾等。

2.受控环境下的叶绿素荧光分析仪:此类仪器通常配备一个收集样本荧光的光电探测器和一个稳定的光源。

与PAM相比,仪器的体积较大,需要受控环境条件下进行测量,但有更高的精度和稳定性。

3.瞬态叶绿素荧光测量:瞬态叶绿素荧光测量方法能够提供叶绿素荧光曲线的全面信息。

它利用激光闪光对植物进行刺激,然后通过检测荧光信号的时间和强度来得到更准确的数据,并推断光合电子传递的很多参数。

四、叶绿素荧光研究应用1.光合调节机制研究:通过测量叶绿素荧光参数,可以识别植物光合调节机制的不同特征,对了解光合作用的调控机制具有重要意义。

2.植物逆境胁迫研究:叶绿素荧光参数能够反映植物受到逆境胁迫时的生理和生化变化,如光强强度、干旱和高温等环境条件下的光合能力和耐受性。

植物日光诱导叶绿素荧光的遥感原理及研究进展一、本文概述植物叶绿素荧光作为一种非侵入性的生物光学现象,已经成为遥感科学领域的研究热点。

叶绿素荧光主要来源于植物在吸收阳光能量后,经过一系列光化学反应产生的能量释放。

这一过程不仅能够反映植物的光合作用活性,还能提供关于植物生理状态、环境胁迫和生态系统功能的重要信息。

本文旨在深入探讨植物日光诱导叶绿素荧光的遥感原理,总结并分析近年来该领域的研究进展,以期为叶绿素荧光遥感技术的发展和应用提供理论支撑和实践指导。

文章首先将对植物叶绿素荧光的产生机制进行详细阐述,包括其光化学过程和影响因素。

在此基础上,进一步介绍叶绿素荧光遥感的基本原理和技术方法,包括荧光信号的获取、传输和处理等关键环节。

接着,文章将重点综述近年来植物叶绿素荧光遥感在生态系统监测、环境胁迫评估、作物生理状态诊断等方面的应用实例和研究成果。

文章还将对叶绿素荧光遥感面临的挑战和未来发展趋势进行探讨,以期为相关领域的研究者和技术人员提供有益的参考和启示。

二、植物叶绿素荧光的产生机制植物叶绿素荧光,作为一种光化学反应的产物,其产生机制涉及到光合作用过程中的能量转换和光保护机制。

叶绿素作为植物光合作用的核心色素,主要吸收光能并将其转换为化学能,驱动植物的生长和发育。

然而,当植物吸收的光能超过其光合作用系统所能利用的范围时,就会发生光抑制现象,导致叶绿素荧光的产生。

在光合作用的光反应阶段,植物通过叶绿素吸收光能,将水分解为氧气和电子,同时生成高能磷酸键,为暗反应提供能量。

然而,当光能过剩时,叶绿体内的反应中心会受到损伤,导致电子传递链受阻,从而产生荧光。

这种荧光是叶绿素分子在受到激发后,从高能级向低能级跃迁时释放的能量。

叶绿素荧光的产生与植物的光保护机制密切相关。

为了应对光能过剩带来的压力,植物会启动一系列光保护策略,包括非光化学猝灭(NPQ)和光呼吸等。

非光化学猝灭是一种通过热能形式耗散过剩光能的机制,而光呼吸则是在光合作用暗反应阶段通过消耗氧气和还原力来减轻光抑制。

叶绿素三维荧光

叶绿素三维荧光(Chlorophyll Fluorescence Spectroscopy)是一种用于研究植物叶片和其他叶绿体含有叶绿素的生物体中叶绿素荧光特性的分析技术。

这种技术通过测量叶绿素分子在不同波长下发射的荧光光谱,可以提供关于叶绿素的活性、光合作用和叶绿体健康状态的信息。

叶绿素是植物和其他光合生物中的关键色素,它们在光合作用中吸收光能,并将其转化为化学能。

叶绿素分子可以发射荧光,当受到激发光照射时,部分叶绿素分子会放出荧光光子,而不是将光能用于光合作用。

这种荧光信号可以用来研究叶绿素的生理状态和光合作用效率。

叶绿素三维荧光通常涉及以下方面的研究:

1. 荧光发射光谱:通过测量叶绿素在不同波长下发射的荧光光谱,可以获得有关叶绿素的荧光强度和波长分布的信息。

这可以用于评估叶绿素的光合作用效率和叶绿体健康状态。

2. 荧光光亮度:荧光光亮度是叶绿素发射的强度,通常在光合作用研究中用来评估叶绿体的活性。

3. 叶绿素荧光猝灭:荧光猝灭是指叶绿素荧光信号在光合作用中暂

时减弱或熄灭的现象,它可以用来研究叶绿素在光合作用反应中的参与。

叶绿素三维荧光是一种非破坏性的分析技术,常用于生态学、植物生理学、农业和环境科学等领域,以帮助研究叶绿体的光合作用和生理状态。

利用叶绿素荧光技术研究植物抗逆性植物是我们生存所需的重要资源之一。

然而,植物常常面临各种环境逆境的挑战,如干旱、高盐、低温等。

这些逆境会影响植物的生长和发育甚至损害其生命,因此如何提高植物的逆境抗性是人们一直研究的课题。

利用叶绿素荧光技术对植物的逆境抗性进行研究,是目前较为常用的方法。

叶绿素是植物生长和光合作用的重要物质,它的荧光是叶绿体功能状态的一种生物指示器。

植物在进行光合作用的时候,会光合成出ATP和NADPH,这两种物质都可以用于植物的生长和发育。

同时,叶绿素荧光也会随着光照的强弱、温度、土壤水分等环境因素的变化而发生不同的变化。

通过测量叶绿素荧光可以评估植物的光合作用效率和电子传递速率。

在逆境环境下,植物抗性下降,电子传递速率也会受到影响,表现为叶绿素荧光强度的变化。

因此,利用叶绿素荧光技术可以准确地评估植物在逆境环境下的生理状态和抗性。

具体来说,利用叶绿素荧光技术可以研究植物的逆境反应和逆境忍耐机制。

例如,在高盐环境下,叶绿素荧光特征表现为低光饱和度、高最大量子产量和高非光化学淬灭,这说明植物可以利用不同的途径来适应高盐环境。

此外,通过测量叶绿素荧光可以研究植物的修复机制。

例如,在干旱环境下,植物可以利用ABA信号途径和渐进性脱水等途径来维持光合作用效率,从而提高其逆境抗性。

利用叶绿素荧光技术研究植物逆境抗性的优点在于其非侵入性和非破坏性。

相比其他仪器设备,叶绿素荧光仪器成本较低,操作简便,同时能够进行实时监测和多场景应用。

因此,利用叶绿素荧光技术是一种可以快速准确评估植物逆境抗性的手段。

当然,叶绿素荧光技术也存在一些不足和限制。

首先,不同植物的叶绿素荧光特征有所差异,因此需要根据不同植物设计适合的测试方案。

其次,叶绿素荧光技术只能对叶绿体内部发生的现象进行评估,不能反映其他细胞器等的反应情况。

此外,叶绿素荧光测量过程中需要减少人为误差,保证数据的准确性。

总的来说,利用叶绿素荧光技术可以对植物在逆境环境下的生理状态和抗性进行准确评估。

叶绿素荧光成像技术在植物生理生态学中的应用研究随着现代科学技术的不断进步,对于植物生理生态学研究的需求也越来越大,尤其是在对于植物生长发育、病虫害诊断、环境适应等方面的研究。

而叶绿素荧光成像技术作为一种新兴的技术手段,近年来在植物生理生态学的研究中得到了广泛的应用。

一、叶绿素荧光成像技术的原理叶绿素荧光成像技术是指利用荧光成像技术对植物中的叶绿素荧光进行定量分析的方法。

其原理就是利用荧光光谱分析来确定植物体内叶绿素荧光产生的数量和强度,从而反映出植物体内的光合作用效率和压力情况。

通俗地说,就是通过荧光成像技术观察植物叶片在不同光照强度下的荧光变化,进而得出植物对光合作用的响应情况。

二、叶绿素荧光成像技术的应用2.1 植物病虫害诊断通过叶绿素荧光成像技术,可以观察植物叶片在病虫害感染后的荧光变化,进而对植物的受损程度进行定量分析,早期发现病虫害的征兆,提高诊断的准确度和敏感度,有利于及时采取措施进行防治。

2.2 植物的光合作用效率研究光合作用是植物生物体能量的来源,因此对于光合作用的研究也是植物生理生态学的一个重要研究领域。

叶绿素荧光成像技术可以通过观察绿色叶片的荧光亮度和分布,推断出植物对光的捕捉效率、光合作用初级产物的合成速率和光能量在植物体内的利用效率等各项指标,为光合作用研究提供有力的方法和手段。

2.3 植物环境适应性研究植物的生长发展很大程度上受到环境因素的影响,因此对于植物的环境适应性研究也是植物生理生态学的研究重点之一。

通过叶绿素荧光成像技术观察植物在极端环境下(如干旱、寒冷等)的荧光变化,可以研究植物的光应激响应机制以及对于环境胁迫的响应适应能力,有利于探索植物的生态适应性和遗传改良。

三、技术手段的不断创新和完善叶绿素荧光成像技术的应用价值不容小觑,而随着技术手段的完善和创新,其应用领域将越来越广泛。

例如,目前已经研制出了基于无人机和航空拍摄技术的叶绿素荧光成像系统,可以对大规模植物群落的荧光响应进行高效快速的采集和分析。

叶绿素荧光成像技术在植物生理学中的应用叶绿素荧光成像技术是一种研究植物光合作用的重要手段。

本文将介绍这种技术的原理、应用以及未来发展方向。

一、叶绿素荧光成像技术原理叶绿素是植物进行光合作用的关键物质。

当植物叶片受到光照后,叶绿素会吸收光能并转化为化学能,也就是光合作用。

叶绿素荧光指的是叶绿素吸收光能后发出的荧光。

荧光的强度和叶绿素的光合作用效率密切相关。

荧光强度越强,说明光合作用效率越低。

荧光强度越弱,说明光合作用效率越高。

因此,测量荧光强度可以反映植物的光合效率。

叶绿素荧光成像技术是一种非侵入性的手段,可以通过成像仪器记录植物叶片荧光发射的亮度和分布情况,从而获得各个部位光合作用效率的信息。

二、叶绿素荧光成像技术在植物生理学中的应用1.测量植物叶片光合作用效率叶绿素荧光成像技术可以提供植物叶片光合作用效率的空间分布图。

不同区域的荧光强度反映了不同区域光合作用效率的差异。

这些差异可以有针对性的通过调节环境条件、育种培育等手段解决。

2.分析植物的光捕捉能力植物的光能捕捉能力是影响光合作用效率的关键因素之一。

通过叶绿素荧光成像技术,可以直接观察植物叶片的光合量和荧光强度的关系,从而分析植物的光捕捉能力。

3.研究植物光合作用途径叶绿素荧光成像技术可以直观的反映出不同光途径在不同环境下对植物光合作用的影响。

比如,光合作用和呼吸作用的竞争关系、非光合作用和日夜变化等外界因素的影响等。

三、未来发展方向叶绿素荧光成像技术在植物生理学中的应用前景十分广阔。

随着技术的不断发展和提高,将推动该技术在植物医学、生态学以及工业生产等领域得到更广泛的应用。

应用方面:将进一步在自然环境下对植物群体的生物量与CO2吸收进行准确测量,获得植物采样数据,并对注水实验等进行跟踪、监测等。

技术方面:将进一步探索光谱激发和组合,开发使用更广泛更灵敏的荧光标记物和探头,比如调控引物、基因编辑、CRISPR/Cas等。

总之,叶绿素荧光成像技术在植物生理学中的应用前景广阔,将为植物生态学研究、农业生产、环境保护等方面提供强大的技术支持。

叶绿素荧光现象实验报告实验名称:叶绿素荧光现象实验报告引言:叶绿素是植物叶片中的一种重要生物色素,它发挥着光合作用中的关键作用。

叶绿素荧光是指叶绿素在受到激发光照射后,释放出的荧光信号。

本实验旨在通过观察叶绿素荧光现象,探究叶绿素在光合作用中的功能及影响因素。

一、实验材料与设备1. 植物叶片样本(如:菠菜叶片、豌豆叶片等)2. 高精度荧光光度计(Fluorometer)3. 螺旋测微计4. 细胞裂解缓冲液5. 萃取列表6. 离心机7. 色谱级甲醇8. 烧杯、移液器、离心管等实验器材二、实验步骤1. 取适量新鲜的叶片样本,用去离子水冲洗干净并切碎。

2. 将叶片样本加入细胞裂解缓冲液中,用搅拌器搅拌均匀。

3. 将搅拌好的混合溶液通过滤纸滤除残渣。

4. 将滤液用离心机离心,得到叶绿素提取液。

5. 将叶绿素提取液分为几组,分别加入不同浓度的荧光增强剂。

6. 将不同组的叶绿素溶液加入荧光光度计中进行测量,记录荧光强度数据。

7. 分析实验数据,观察叶绿素荧光强度的变化情况。

三、实验结果与分析本次实验共设置了三组不同浓度的荧光增强剂加入的叶绿素溶液,通过荧光光度计测量荧光强度。

实验结果如下表所示:组别荧光增强剂浓度荧光强度组别1 0 100组别2 0.1% 200组别3 0.5% 300由实验结果可知,荧光增强剂的浓度对叶绿素荧光强度有显著的影响。

随着荧光增强剂浓度的增加,叶绿素溶液的荧光强度也随之增加。

这表明荧光增强剂对叶绿素的激发起到了促进作用,使得叶绿素荧光的强度增强。

实验结果进一步验证了叶绿素荧光现象与光合作用的关系。

在光合作用中,光能被植物叶绿素吸收并传递至反应中心,通过光合系统调控并最终转化为化学能。

与此同时,一部分光能以荧光的形式释放出来,而荧光强度的大小与叶绿素含量和叶绿素激发的效率有关。

进一步分析可以得出以下结论:1. 叶绿素荧光强度与叶绿素浓度成正比,叶绿素含量越多,荧光强度越大。

2. 叶绿素荧光强度与叶绿素的激发效率有关,激发效率越高,荧光强度越强。

叶绿素荧光成像实验报告实验目的本实验旨在通过叶绿素荧光成像技术,探究不同水稻品种在逆境条件下叶绿素荧光特性的变化,为水稻逆境抗性的研究提供依据。

实验设备和试剂- 叶绿素荧光成像仪- 水稻品种样本- 逆境处理设备和试剂(例如高温、干旱等)- 显微镜实验过程实验准备1. 使用叶绿素荧光成像仪对水稻品种样本进行预处理,包括根据仪器要求调整参数、对样本进行调整和定位等。

2. 准备逆境处理设备和试剂,例如设置高温处理,将水稻样本暴露在高温环境中。

实验操作1. 将水稻样本分为对照组和处理组,其中对照组不接受任何逆境处理,处理组进行高温处理。

2. 使用叶绿素荧光成像仪对对照组和处理组的水稻样本进行荧光成像。

3. 记录下荧光成像结果中的各项参数,例如叶绿素荧光强度、叶绿素荧光最大光子量子产率、叶绿素荧光平均光子量子产率等。

4. 使用显微镜观察水稻叶片的形态特征,记录下叶片的颜色、形状等变化。

实验结果与分析通过对比对照组和处理组的荧光成像结果,可以得到以下结论:1. 在逆境条件下,处理组的叶绿素荧光强度明显低于对照组,表明高温处理抑制了水稻叶片的光合作用活性。

2. 处理组的叶绿素荧光最大光子量子产率和平均光子量子产率也显著降低,说明高温处理导致水稻叶片的光能吸收和利用效率降低。

3. 处理组的叶片颜色变得苍白,形状也出现变化,与对照组相比较明显。

结论通过叶绿素荧光成像实验,我们可以初步推断出高温处理对水稻叶片的影响。

高温处理抑制了水稻叶片的光合作用活性,降低了叶绿素荧光最大光子量子产率和平均光子量子产率。

同时,高温处理还引起了水稻叶片的颜色苍白和形状变化。

这些结果表明水稻在逆境环境下光合作用和光能利用能力受到了极大的影响。

讨论与展望本实验只研究了高温处理对水稻叶片的影响,还可以进一步研究其他逆境条件,例如干旱和盐碱等,以全面了解水稻在逆境环境下的光合作用特性。

同时,可以结合其他分子生物学和生物化学实验手段,深入研究逆境对水稻光合作用和叶绿素荧光特性的影响机制,为培育抗逆性水稻品种提供科学依据。

叶绿素荧光诱导动力学分析及其在植物生理生态研究中的应用叶绿素荧光是叶绿素在受到激发光照射后发出的荧光信号。

叶绿素荧光诱导动力学分析是一种非侵入性且快速的方法,可以评估植物叶片叶绿素光合效率和光能利用效率。

近年来,叶绿素荧光诱导动力学分析在植物生理生态研究中得到了广泛应用。

叶绿素荧光诱导动力学分析主要以叶绿素a荧光素量化为研究对象,通过测量光合色素反射能力的变化,可以获得植物叶片光合效率及光能利用效率的信息。

常用的叶绿素荧光参数包括最大光化学效率(Fv/Fm)、光化学淬灭系数(qP)、非光化学淬灭系数(qN)等。

通过测量不同光照强度下植物叶片的叶绿素荧光参数变化,可以评估植物对光的适应能力以及受到光胁迫时的响应机制。

叶绿素荧光诱导动力学分析在植物生理生态研究中具有广泛的应用价值。

首先,叶绿素荧光参数可以提供植物光合作用的快速评估指标,对于研究不同环境条件下的植物光合特性具有重要意义。

例如,在干旱胁迫下,叶绿素荧光参数的变化可以帮助研究者了解植物对于干旱的响应机制,进而为植物的耐旱性筛选提供参考。

其次,叶绿素荧光参数可以用于评估植物光合能力的损失程度,也就是光抑制的程度。

在高温、光照强度过高或病害等环境下,植物的光合产物生成能力会受到抑制。

通过测量叶绿素荧光参数的变化,可以了解光抑制对植物生长和光合效率的影响,为优化农业生产和优选抗逆品种提供支持。

再者,叶绿素荧光参数可以评估植物的氮素利用效率。

氮素是植物生长过程中必需的营养元素,但高浓度的氮素供应会对植物造成负面影响。

通过测量叶绿素荧光参数的变化,可以研究氮素供应对植物光合效率和氮素利用效率的影响,进而优化氮素施用策略。

叶绿素荧光诱导动力学分析的快速和非侵入性是其在植物生理生态研究中被广泛应用的重要原因之一、通过测量植物叶片上的叶绿素荧光参数,可以实时、准确地评估植物的光合特性,从而为研究者提供大量关于植物对环境变化的响应机制的信息。

同时,叶绿素荧光参数的测量也为研究者提供了一种便捷的方法来评估植物的生理状态和健康状况。

叶绿素荧光成像技术在植物科学中的应用叶绿素荧光成像技术,在植物科学中有着广泛的应用。

它是通过观察植物的叶片荧光来研究植物的生长、代谢和适应环境的能力。

这一技术不仅为科学家提供了更直观的方式来观察植物的状态,也为研究植物适应环境的机制提供了更多的线索。

叶绿素是植物细胞中重要的光合色素,是进行光合作用的关键物质。

在光合作用过程中,光子被吸收后会激发叶绿素分子中的电子,而这些电子最终被用于光合作用的反应中。

但是,光子被吸收而不能被利用的情况也时常发生。

这些没能被利用的光子会导致一些副作用,产生荧光。

因此,可以通过观察荧光情况来了解植物叶片的光合作用状况。

叶绿素荧光成像技术是一种非常值得肯定的技术。

在科学研究和生产实践中,它有着广泛的应用。

叶绿素荧光成像技术可以帮助科学家了解植物的生长状况,并为生产实践提供更好更有效的生产措施。

叶绿素荧光成像技术的应用在于,它可以全面地观察植物叶片的光合作用状态和适应环境的机制。

通过这种技术我们可以了解植物在过程中被怎样的光照射下,能否将光子完全吸收转化为电子能,进而提高植物的光合稳定性和生长速度。

同时,这种技术还可以用于检测植物在恶劣环境下的自我保护机制。

在这种情况下,叶绿素荧光成像技术可以用来解析植物适应环境的机制,以及它们所表现的生理和生化变化。

叶绿素荧光成像技术可以广泛应用于植物生长、光能转化和水分蒸发研究等方面。

以植物生长为例,叶绿素荧光成像技术可以观察植物的叶片生长速率、叶片内部结构与硬度等,以此来监控植物生长状态,评定植物的健康程度。

而在光能转化方面,叶绿素荧光成像技术可以研究植物光合作用的多个阶段,以判断光合作用能否正常进行,从而提高植物的光合稳定性。

在水分蒸发方面,叶绿素荧光成像技术可以帮助研究者研究植物的蒸腾作用,使其有助于理解植物的生长、供水和环境变化等方面的生长特点。

总结一下,叶绿素荧光成像技术具有非常广泛的应用价值。

它在植物科学研究中起着重要的作用,其主要是用于研究植物生长过程中所表现的抗逆性、适应性和韧性等方面。

叶绿素荧光技术及其在藻类研究中的应用自从上世纪六十年代Carl Lorenzen(1966)首次将海水泵入安装在考察船上的叶绿素荧光仪进行藻类研究以来,叶绿素荧光技术很快成为海洋湖泊藻类研究的重要技术手段。

特别是上世纪九十年代以来,Kolber等(1993,1998)、Trtilek等(1997)、Nedbal等(1999)、Dijkman等(1999)、Koblizek等(1999)等科学家采用P&P技术“pump-and-probe”、双调制技术(Dual-modulation)FRR技术(fast repetition rate)对海洋湖泊藻类进行了大量研究,奠定了叶绿素荧光技术在藻类研究监测中的重要地位。

下面就一系列国际先进的用于藻类研究监测的叶绿素荧光仪器技术做一简单介绍。

栅藻(Scenedesmus)FKM叶绿素荧光成像及不同栅藻的叶绿素荧光动态曲线1. FL3500叶绿素荧光仪1995年Trtilek等研制生产了世界上首款FL100双调制叶绿素荧光仪(Trtilek等,1997;Koblizek等,1997;Nedbal等,1999),时间分辨率可达1μs。

FL3500历经FL200等几次升级换代,是世界上时间分辨率最高、功能最为强大、配置灵活多样的叶绿素荧光技术仪器,由控制单元(主机)和功能多样化的测量单元组成,其主要功能特点为:1)通用455nm和625nm蓝光和橙红光双色光源,满足所有藻类叶绿素荧光激发测量;2)双色调制测量光、双色调制光化学光和双色持续光化学光;3)除通用蓝光和橙红光双激发光测量单元外,还可选配其它波长的测量单元,组成2个以上多激发光叶绿素荧光系统;4)既可进行PAM(脉冲调制)测量,还可进行STF单周转光闪、TTF双周转光闪、MTF多周转光闪及FRR程序测量,测量程序(protocols)包括单光闪荧光诱导、OJIP-test、QA-再氧化动力学、放氧复合体S状态转换等;5)可选配时间分辨率为4μs的标配测量单元或时间分辨率达1μs的快速测量单元,还可选配水下原位叶绿素荧光测量单元及叶夹式测量单元,从而组成功能强大多样化的叶绿素荧光测量系统,既可测量水体微藻叶绿素荧光,还可原位测量水下大型藻类及珊瑚礁藻类叶绿素荧光,及高等植物叶片叶绿素荧光动态;6)双通道主机系统(控制单元),可选配双检测器,同时测量藻类叶绿素及细菌叶绿素荧光动态;或选配溶解氧测量探头,同步测量溶解氧动态;7)可客户定制高灵敏度测量单元,检测极限达1ng Chl/L;8)可对温度进行0-70°C调控,精度达0.1°C。

叶绿素荧光测量技术的研究和应用第一章:引言叶绿素是植物中最重要的色素之一,它扮演着光合作用中接收光能并转化为化学能的关键角色。

叶绿素荧光测量技术是一种非常重要的研究工具,可以用来研究光合活性、光合效率、光抑制等重要生理过程,也可以应用于诊断植物生长状况、诊断植物病害等方面。

本文将介绍叶绿素荧光测量技术的原理、方法、应用和研究进展,旨在为植物生理生态学研究及相关领域的学者们提供参考。

第二章:叶绿素荧光的原理叶绿素的荧光是当叶绿体受到激发光后,叶绿素分子上的电子会被升级到一个比较高的能级,不过这些电子并不会一直停留在高能级状态,而是很快被释放出来,会转移到低能级的非辐射能量耗散通道或荧光激发态。

在荧光激发态下,叶绿素分子的电子还可以通过荧光发射过程重新下降到低能级,从而发出荧光。

因此,测量叶绿素荧光强度可以反映叶绿体光能利用效率和非光化学猝灭过程的变化。

第三章:叶绿素荧光测量技术方法目前,叶绿素荧光测量主要包括三种方法:PAM法、Fv/Fm法和OJIP法。

1. PAM法(Pulse-Amplitude-Modulation Fluorometry)PAM法是通过短脉冲的闪光激发来测量样品上的叶绿素荧光,可以实时监测光合作用中的叶绿体荧光动态变化。

PAM法可以提供多个参数,如【F_v/F_m、q_p、q_n、qL、NPQ、PC】等,可以用来评估光合效率、光能利用率、光合生产力、光保护等。

2. Fv/Fm法Fv/Fm法是一种基于暗态下叶绿素荧光的测量方法,只需在样品叶片完全暗闭的情况下进行测量,即可获得键值。

当输入一束光子时,最初的叶绿素荧光值 F_0 只能是基础荧光,接着用一个有效的光子流量激发叶绿体,此次荧光值F’m跟踪了激发过程并且在适当的时间点(约10-30毫秒)处被快速读出,此荧光值是定义为Maximal photosystem Ⅱ quantum yield Y(Ⅱ)或称 Fv/Fm(F )。