《潼关》谭嗣同 阅读鉴赏题背诵 考题汇总 理解性默写(含答案)

- 格式:doc

- 大小:22.50 KB

- 文档页数:2

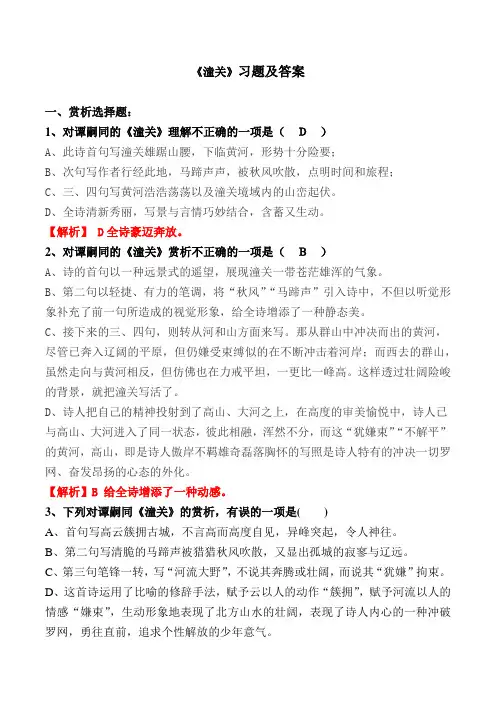

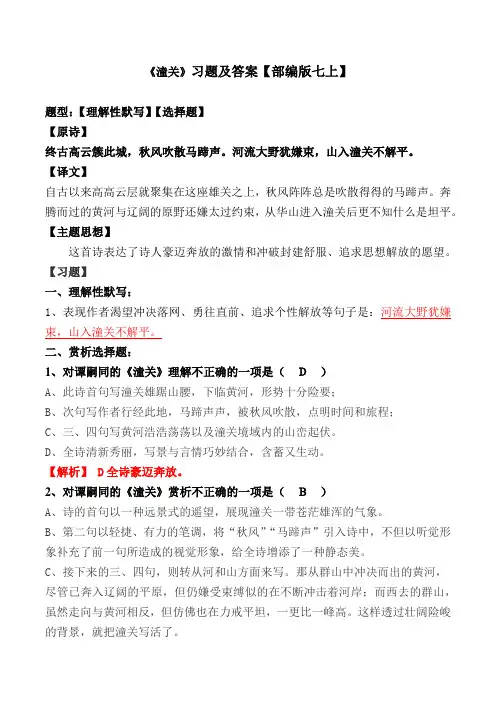

《潼关》习题及答案一、赏析选择题:1、对谭嗣同的《潼关》理解不正确的一项是(D)A、此诗首句写潼关雄踞山腰,下临黄河,形势十分险要;B、次句写作者行经此地,马蹄声声,被秋风吹散,点明时间和旅程;C、三、四句写黄河浩浩荡荡以及潼关境域内的山峦起伏。

D、全诗清新秀丽,写景与言情巧妙结合,含蓄又生动。

【解析】 D全诗豪迈奔放。

2、对谭嗣同的《潼关》赏析不正确的一项是(B)A、诗的首句以一种远景式的遥望,展现潼关一带苍茫雄浑的气象。

B、第二句以轻捷、有力的笔调,将“秋风”“马蹄声”引入诗中,不但以听觉形象补充了前一句所造成的视觉形象,给全诗增添了一种静态美。

C、接下来的三、四句,则转从河和山方面来写。

那从群山中冲决而出的黄河,尽管已奔入辽阔的平原,但仍嫌受束缚似的在不断冲击着河岸;而西去的群山,虽然走向与黄河相反,但仿佛也在力戒平坦,一更比一峰高。

这样透过壮阔险峻的背景,就把潼关写活了。

D、诗人把自己的精神投射到了高山、大河之上,在高度的审美愉悦中,诗人已与高山、大河进入了同一状态,彼此相融,浑然不分,而这“犹嫌束”“不解平”的黄河,高山,即是诗人傲岸不羁雄奇磊落胸怀的写照是诗人特有的冲决一切罗网、奋发昂扬的心态的外化。

【解析】B 给全诗增添了一种动感。

3、下列对谭嗣同《潼关》的赏析,有误的一项是( )A、首句写高云簇拥古城,不言高而高度自见,异峰突起,令人神往。

B、第二句写清脆的马蹄声被猎猎秋风吹散,又显出孤城的寂寥与辽远。

C、第三句笔锋一转,写“河流大野”,不说其奔腾或壮阔,而说其“犹嫌”拘束。

D、这首诗运用了比喻的修辞手法,赋予云以人的动作“簇拥”,赋予河流以人的情感“嫌束”,生动形象地表现了北方山水的壮阔,表现了诗人内心的一种冲破罗网,勇往直前,追求个性解放的少年意气。

【解析】D,是拟人的修辞。

二、赏析简答题:1、第二句诗展现了一个空旷辽远的境界,请你展开想象进行描写。

答:诗人在潼关道上单骑孤行,任清脆的马蹄声被猎猎的秋风吹散、吹远,飞入滚滚的云涛里。

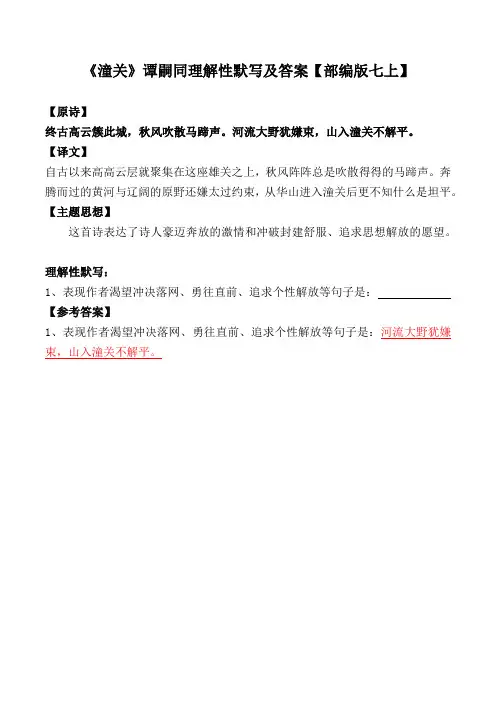

《潼关》谭嗣同理解性默写及答案【部编版七上】

【原诗】

终古高云簇此城,秋风吹散马蹄声。

河流大野犹嫌束,山入潼关不解平。

【译文】

自古以来高高云层就聚集在这座雄关之上,秋风阵阵总是吹散得得的马蹄声。

奔腾而过的黄河与辽阔的原野还嫌太过约束,从华山进入潼关后更不知什么是坦平。

【主题思想】

这首诗表达了诗人豪迈奔放的激情和冲破封建舒服、追求思想解放的愿望。

理解性默写:

1、表现作者渴望冲决落网、勇往直前、追求个性解放等句子是:

【参考答案】

1、表现作者渴望冲决落网、勇往直前、追求个性解放等句子是:河流大野犹嫌束,山入潼关不解平。

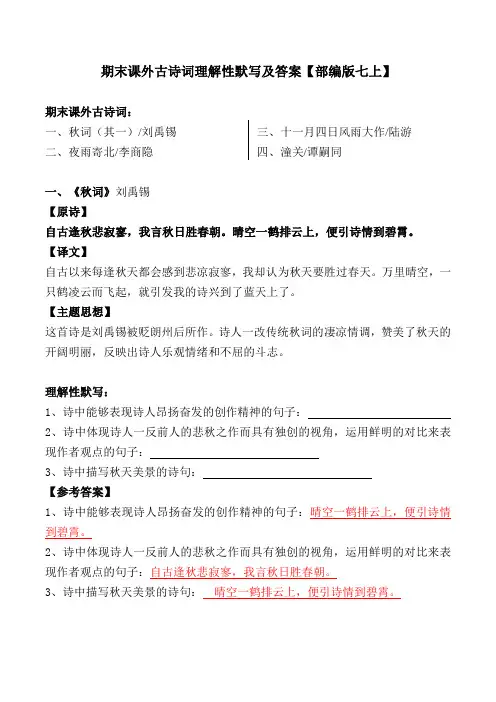

期末课外古诗词理解性默写及答案【部编版七上】期末课外古诗词:一、秋词(其一)/刘禹锡二、夜雨寄北/李商隐三、十一月四日风雨大作/陆游四、潼关/谭嗣同一、《秋词》刘禹锡【原诗】自古逢秋悲寂寥,我言秋日胜春朝。

晴空一鹤排云上,便引诗情到碧霄。

【译文】自古以来每逢秋天都会感到悲凉寂寥,我却认为秋天要胜过春天。

万里晴空,一只鹤凌云而飞起,就引发我的诗兴到了蓝天上了。

【主题思想】这首诗是刘禹锡被贬朗州后所作。

诗人一改传统秋词的凄凉情调,赞美了秋天的开阔明丽,反映出诗人乐观情绪和不屈的斗志。

理解性默写:1、诗中能够表现诗人昂扬奋发的创作精神的句子:2、诗中体现诗人一反前人的悲秋之作而具有独创的视角,运用鲜明的对比来表现作者观点的句子:3、诗中描写秋天美景的诗句:【参考答案】1、诗中能够表现诗人昂扬奋发的创作精神的句子:晴空一鹤排云上,便引诗情到碧霄。

2、诗中体现诗人一反前人的悲秋之作而具有独创的视角,运用鲜明的对比来表现作者观点的句子:自古逢秋悲寂寥,我言秋日胜春朝。

3、诗中描写秋天美景的诗句:晴空一鹤排云上,便引诗情到碧霄。

二、《夜雨寄北》李商隐【原诗】君问归期未有期,巴山夜雨涨秋池。

何当共剪西窗烛,却话巴山夜雨时。

【译文】你问我回家的日期,归期难定,今晚巴山下着大雨,雨水已涨满秋池。

什么时候我们才能一起秉烛长谈,相互倾诉今宵巴山夜雨中的思念之情。

【主题思想】这首诗通过归期的问询和回答,抒发诗人羁旅他乡的愁苦和对友人深切的思念。

理解性默写:1、盼望有朝一日与友人相聚的欢快场景,想象将来与亲友团聚、剪烛夜话的诗句是:2、诗中蕴含宦途失意、羁旅他乡,思乡不得的抑郁愁苦之情,并把愁苦之情融入凄凉萧瑟的景色之中的诗句是:【参考答案】1、盼望有朝一日与友人相聚的欢快场景,想象将来与亲友团聚、剪烛夜话的诗句是:何当共剪西窗烛,却话巴山夜雨时。

2、诗中蕴含宦途失意、羁旅他乡,思乡不得的抑郁愁苦之情,并把愁苦之情融入凄凉萧瑟的景色之中的诗句是:君问归期未有期,巴山夜雨涨秋池。

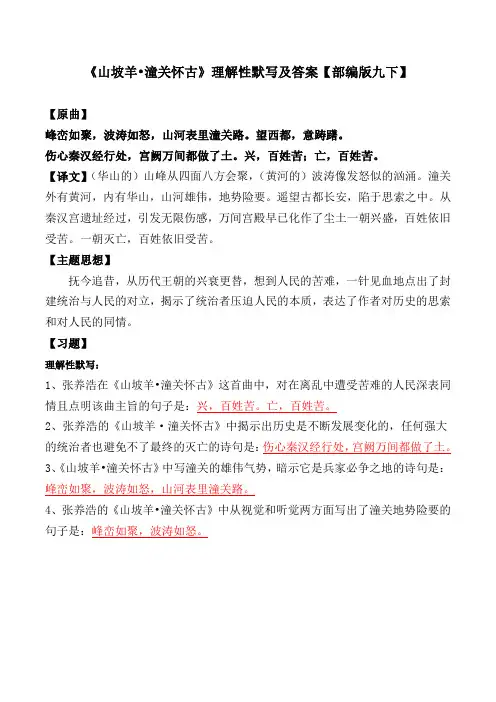

《山坡羊•潼关怀古》理解性默写及答案【部编版九下】

【原曲】

峰峦如聚,波涛如怒,山河表里潼关路。

望西都,意踌躇。

伤心秦汉经行处,宫阙万间都做了土。

兴,百姓苦;亡,百姓苦。

【译文】(华山的)山峰从四面八方会聚,(黄河的)波涛像发怒似的汹涌。

潼关外有黄河,内有华山,山河雄伟,地势险要。

遥望古都长安,陷于思索之中。

从秦汉宫遗址经过,引发无限伤感,万间宫殿早已化作了尘土一朝兴盛,百姓依旧受苦。

一朝灭亡,百姓依旧受苦。

【主题思想】

抚今追昔,从历代王朝的兴衰更替,想到人民的苦难,一针见血地点出了封建统治与人民的对立,揭示了统治者压迫人民的本质,表达了作者对历史的思索和对人民的同情。

【习题】

理解性默写:

1、张养浩在《山坡羊•潼关怀古》这首曲中,对在离乱中遭受苦难的人民深表同情且点明该曲主旨的句子是:兴,百姓苦。

亡,百姓苦。

2、张养浩的《山坡羊·潼关怀古》中揭示出历史是不断发展变化的,任何强大的统治者也避免不了最终的灭亡的诗句是:伤心秦汉经行处,宫阙万间都做了土。

3、《山坡羊•潼关怀古》中写潼关的雄伟气势,暗示它是兵家必争之地的诗句是:。

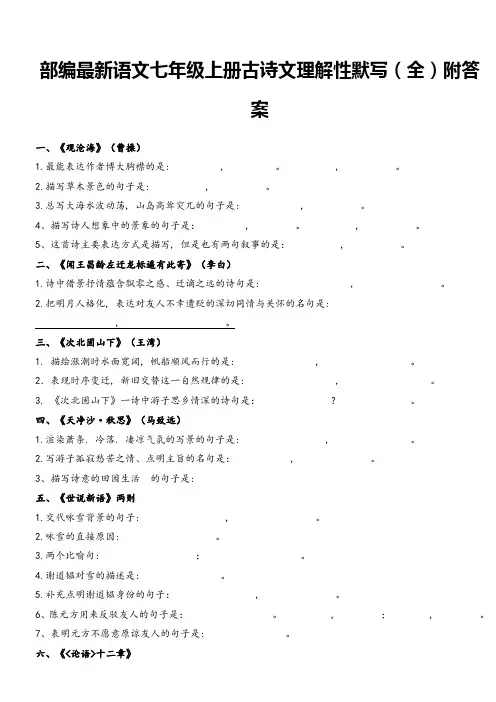

部编最新语文七年级上册古诗文理解性默写(全)附答案一、《观沧海》(曹操)1.最能表达作者博大胸襟的是: , 。

, 。

2.描写草木景色的句子是: , 。

3.总写大海水波动荡, 山岛高耸突兀的句子是: , 。

4、描写诗人想象中的景象的句子是: , 。

, 。

5、这首诗主要表达方式是描写, 但是也有两句叙事的是: , 。

二、《闻王昌龄左迁龙标遥有此寄》(李白)1.诗中借景抒情蕴含飘零之感、迁谪之远的诗句是: , 。

2.把明月人格化, 表达对友人不幸遭贬的深切同情与关怀的名句是:, 。

三、《次北固山下》(王湾)1. 描绘涨潮时水面宽阔, 帆船顺风而行的是: , 。

2.表现时序变迁, 新旧交替这一自然规律的是: , 。

3. 《次北固山下》一诗中游子思乡情深的诗句是:?。

四、《天净沙·秋思》(马致远)1.渲染萧条. 冷落. 凄凉气氛的写景的句子是: , 。

2.写游子孤寂愁苦之情、点明主旨的名句是: , 。

3、描写诗意的田园生活的句子是:五、《世说新语》两则1.交代咏雪背景的句子: , 。

2.咏雪的直接原因: 。

3.两个比喻句: ;。

4.谢道韫对雪的描述是: 。

5.补充点明谢道韫身份的句子: , 。

6、陈元方用来反驳友人的句子是:。

, ; , 。

7、表明元方不愿意原谅友人的句子是: 。

六、《<论语>十二章》1.阐述学习与思考关系的句子是: , 。

2.生活中表示既善于从正面学习, 也善于从反面借鉴的意思时, 我们常引用《论语》中的话:, 。

3.阐述正确的学习态度是实事求是, 不能不懂装懂的句子是:, , 。

4.当别人不了解甚至误解自己时, 孔子在《论语》中认为应当采取的正确态度是:, ?5.表达对远方朋友到来的喜悦之情, 《论语》中有一句话可以表达这种喜悦:, ?6.求学应该谦虚, 正如《论语》中所说: , 。

7、复习是学习的重要方法且有重要的意义: , 。

8、赞叹颜回安贫乐道的高尚品质的句子是:, , , , 。

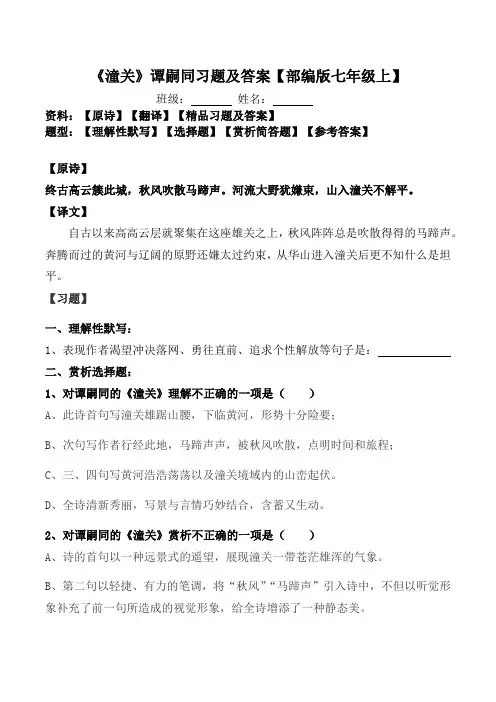

《潼关》习题及答案【部编版七上】题型:【理解性默写】【选择题】【简答题】【原诗】终古高云簇此城,秋风吹散马蹄声。

河流大野犹嫌束,山入潼关不解平。

【译文】自古以来高高云层就聚集在这座雄关之上,秋风阵阵总是吹散得得的马蹄声。

奔腾而过的黄河与辽阔的原野还嫌太过约束,从华山进入潼关后更不知什么是坦平。

【习题】一、理解性默写:1、表现作者渴望冲决落网、勇往直前、追求个性解放等句子是:河流大野犹嫌1、对谭嗣同的《潼关》理解不正确的一项是(D)A、此诗首句写潼关雄踞山腰,下临黄河,形势十分险要;B、次句写作者行经此地,马蹄声声,被秋风吹散,点明时间和旅程;C、三、四句写黄河浩浩荡荡以及潼关境域内的山峦起伏。

D、全诗清新秀丽,写景与言情巧妙结合,含蓄又生动。

【解析】 D全诗豪迈奔放。

2、对谭嗣同的《潼关》赏析不正确的一项是(B)A、诗的首句以一种远景式的遥望,展现潼关一带苍茫雄浑的气象。

B、第二句以轻捷、有力的笔调,将“秋风”“马蹄声”引入诗中,不但以听觉形象补充了前一句所造成的视觉形象,给全诗增添了一种静态美。

C、接下来的三、四句,则转从河和山方面来写。

那从群山中冲决而出的黄河,尽管已奔入辽阔的平原,但仍嫌受束缚似的在不断冲击着河岸;而西去的群山,虽然走向与黄河相反,但仿佛也在力戒平坦,一更比一峰高。

这样透过壮阔险峻的背景,就把潼关写活了。

D、诗人把自己的精神投射到了高山、大河之上,在高度的审美愉悦中,诗人已与高山、大河进入了同一状态,彼此相融,浑然不分,而这“犹嫌束”“不解平”的黄河,高山,即是诗人傲岸不羁雄奇磊落胸怀的写照是诗人特有的冲决一切罗网、奋发昂扬的心态的外化。

【解析】B 给全诗增添了一种动感。

3、下列对谭嗣同《潼关》的赏析,有误的一项是( )A、首句写高云簇拥古城,不言高而高度自见,异峰突起,令人神往。

B、第二句写清脆的马蹄声被猎猎秋风吹散,又显出孤城的寂寥与辽远。

C、第三句笔锋一转,写“河流大野”,不说其奔腾或壮阔,而说其“犹嫌”拘束。

《潼关》习题及答案【部编版七上】题型:【理解性默写】【选择题】【原诗】终古高云簇此城,秋风吹散马蹄声。

河流大野犹嫌束,山入潼关不解平。

【译文】自古以来高高云层就聚集在这座雄关之上,秋风阵阵总是吹散得得的马蹄声。

奔腾而过的黄河与辽阔的原野还嫌太过约束,从华山进入潼关后更不知什么是坦平。

【主题思想】这首诗表达了诗人豪迈奔放的激情和冲破封建舒服、追求思想解放的愿望。

【习题】一、理解性默写:1、表现作者渴望冲决落网、勇往直前、追求个性解放等句子是:河流大野犹嫌1、对谭嗣同的《潼关》理解不正确的一项是(D)A、此诗首句写潼关雄踞山腰,下临黄河,形势十分险要;B、次句写作者行经此地,马蹄声声,被秋风吹散,点明时间和旅程;C、三、四句写黄河浩浩荡荡以及潼关境域内的山峦起伏。

D、全诗清新秀丽,写景与言情巧妙结合,含蓄又生动。

【解析】 D全诗豪迈奔放。

2、对谭嗣同的《潼关》赏析不正确的一项是(B)A、诗的首句以一种远景式的遥望,展现潼关一带苍茫雄浑的气象。

B、第二句以轻捷、有力的笔调,将“秋风”“马蹄声”引入诗中,不但以听觉形象补充了前一句所造成的视觉形象,给全诗增添了一种静态美。

C、接下来的三、四句,则转从河和山方面来写。

那从群山中冲决而出的黄河,尽管已奔入辽阔的平原,但仍嫌受束缚似的在不断冲击着河岸;而西去的群山,虽然走向与黄河相反,但仿佛也在力戒平坦,一更比一峰高。

这样透过壮阔险峻的背景,就把潼关写活了。

D、诗人把自己的精神投射到了高山、大河之上,在高度的审美愉悦中,诗人已与高山、大河进入了同一状态,彼此相融,浑然不分,而这“犹嫌束”“不解平”的黄河,高山,即是诗人傲岸不羁雄奇磊落胸怀的写照是诗人特有的冲决一切罗网、奋发昂扬的心态的外化。

【解析】B 给全诗增添了一种动感。

3、下列对谭嗣同《潼关》的赏析,有误的一项是( )A、首句写高云簇拥古城,不言高而高度自见,异峰突起,令人神往。

B、第二句写清脆的马蹄声被猎猎秋风吹散,又显出孤城的寂寥与辽远。

《潼关》谭嗣同习题及答案【部编版七年级上】班级:姓名:资料:【原诗】【翻译】【精品习题及答案】题型:【理解性默写】【选择题】【赏析简答题】【参考答案】【原诗】终古高云簇此城,秋风吹散马蹄声。

河流大野犹嫌束,山入潼关不解平。

【译文】自古以来高高云层就聚集在这座雄关之上,秋风阵阵总是吹散得得的马蹄声。

奔腾而过的黄河与辽阔的原野还嫌太过约束,从华山进入潼关后更不知什么是坦平。

【习题】一、理解性默写:1、表现作者渴望冲决落网、勇往直前、追求个性解放等句子是:二、赏析选择题:1、对谭嗣同的《潼关》理解不正确的一项是()A、此诗首句写潼关雄踞山腰,下临黄河,形势十分险要;B、次句写作者行经此地,马蹄声声,被秋风吹散,点明时间和旅程;C、三、四句写黄河浩浩荡荡以及潼关境域内的山峦起伏。

D、全诗清新秀丽,写景与言情巧妙结合,含蓄又生动。

2、对谭嗣同的《潼关》赏析不正确的一项是()A、诗的首句以一种远景式的遥望,展现潼关一带苍茫雄浑的气象。

B、第二句以轻捷、有力的笔调,将“秋风”“马蹄声”引入诗中,不但以听觉形象补充了前一句所造成的视觉形象,给全诗增添了一种静态美。

C、接下来的三、四句,则转从河和山方面来写。

那从群山中冲决而出的黄河,尽管已奔入辽阔的平原,但仍嫌受束缚似的在不断冲击着河岸;而西去的群山,虽然走向与黄河相反,但仿佛也在力戒平坦,一更比一峰高。

这样透过壮阔险峻的背景,就把潼关写活了。

D、诗人把自己的精神投射到了高山、大河之上,在高度的审美愉悦中,诗人已与高山、大河进入了同一状态,彼此相融,浑然不分,而这“犹嫌束”“不解平”的黄河,高山,即是诗人傲岸不羁雄奇磊落胸怀的写照是诗人特有的冲决一切罗网、奋发昂扬的心态的外化。

三、赏析简答题:1、第二句诗展现了一个空旷辽远的境界,请你展开想象进行描写。

2、大河“犹嫌束”、群山“不解平”表达了诗人怎样的豪情?请结合谭嗣同的经历简要分析。

【参考答案】一、理解性默写:1、表现作者渴望冲决落网、勇往直前、追求个性解放等句子是:河流大野犹嫌1、对谭嗣同的《潼关》理解不正确的一项是(D)A、此诗首句写潼关雄踞山腰,下临黄河,形势十分险要;B、次句写作者行经此地,马蹄声声,被秋风吹散,点明时间和旅程;C、三、四句写黄河浩浩荡荡以及潼关境域内的山峦起伏。

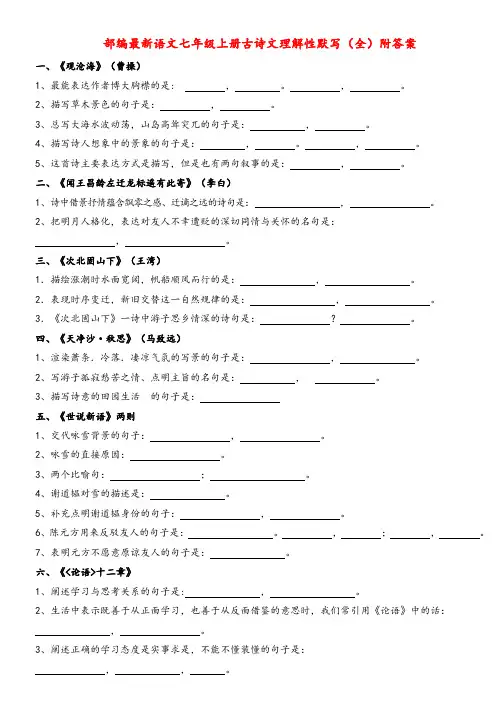

部编最新语文七年级上册古诗文理解性默写(全)附答案一、《观沧海》(曹操)1、最能表达作者博大胸襟的是: ,。

,。

2、描写草木景色的句子是:,。

3、总写大海水波动荡,山岛高耸突兀的句子是:,。

4、描写诗人想象中的景象的句子是:,。

,。

5、这首诗主要表达方式是描写,但是也有两句叙事的是:,。

二、《闻王昌龄左迁龙标遥有此寄》(李白)1、诗中借景抒情蕴含飘零之感、迁谪之远的诗句是:,。

2、把明月人格化,表达对友人不幸遭贬的深切同情与关怀的名句是:,。

三、《次北固山下》(王湾)1.描绘涨潮时水面宽阔,帆船顺风而行的是:,。

2.表现时序变迁,新旧交替这一自然规律的是:,。

3.《次北固山下》一诗中游子思乡情深的诗句是:?。

四、《天净沙·秋思》(马致远)1、渲染萧条.冷落.凄凉气氛的写景的句子是:,。

2、写游子孤寂愁苦之情、点明主旨的名句是:,。

3、描写诗意的田园生活的句子是:五、《世说新语》两则1、交代咏雪背景的句子:,。

2、咏雪的直接原因:。

3、两个比喻句:;。

4、谢道韫对雪的描述是:。

5、补充点明谢道韫身份的句子:,。

6、陈元方用来反驳友人的句子是:。

,;,。

7、表明元方不愿意原谅友人的句子是:。

六、《<论语>十二章》1、阐述学习与思考关系的句子是: ,。

2、生活中表示既善于从正面学习,也善于从反面借鉴的意思时,我们常引用《论语》中的话:,。

3、阐述正确的学习态度是实事求是,不能不懂装懂的句子是:,,。

4、当别人不了解甚至误解自己时,孔子在《论语》中认为应当采取的正确态度是:,?5、表达对远方朋友到来的喜悦之情,《论语》中有一句话可以表达这种喜悦:,?6、求学应该谦虚,正如《论语》中所说:,。

7、复习是学习的重要方法且有重要的意义:,。

8、赞叹颜回安贫乐道的高尚品质的句子是:,,,,。

9、论述君子对富贵的正确态度是:,。

10、唐太宗有一句名言“以人为鉴,可以知得失。

”由此我们可以联想到《论语》中孔子的话:,。

《潼关》习题及答案一、理解性默写:1、表现作者渴望冲决落网、勇往直前、追求个性解放等句子是:河流大野犹嫌1、对谭嗣同的《潼关》理解不正确的一项是(D)A、此诗首句写潼关雄踞山腰,下临黄河,形势十分险要;B、次句写作者行经此地,马蹄声声,被秋风吹散,点明时间和旅程;C、三、四句写黄河浩浩荡荡以及潼关境域内的山峦起伏。

D、全诗清新秀丽,写景与言情巧妙结合,含蓄又生动。

【解析】 D全诗豪迈奔放。

2、对谭嗣同的《潼关》赏析不正确的一项是(B)A、诗的首句以一种远景式的遥望,展现潼关一带苍茫雄浑的气象。

B、第二句以轻捷、有力的笔调,将“秋风”“马蹄声”引入诗中,不但以听觉形象补充了前一句所造成的视觉形象,给全诗增添了一种静态美。

C、接下来的三、四句,则转从河和山方面来写。

那从群山中冲决而出的黄河,尽管已奔入辽阔的平原,但仍嫌受束缚似的在不断冲击着河岸;而西去的群山,虽然走向与黄河相反,但仿佛也在力戒平坦,一更比一峰高。

这样透过壮阔险峻的背景,就把潼关写活了。

D、诗人把自己的精神投射到了高山、大河之上,在高度的审美愉悦中,诗人已与高山、大河进入了同一状态,彼此相融,浑然不分,而这“犹嫌束”“不解平”的黄河,高山,即是诗人傲岸不羁雄奇磊落胸怀的写照是诗人特有的冲决一切罗网、奋发昂扬的心态的外化。

【解析】B 给全诗增添了一种动感。

3、下列对谭嗣同《潼关》的赏析,有误的一项是( )A、首句写高云簇拥古城,不言高而高度自见,异峰突起,令人神往。

B、第二句写清脆的马蹄声被猎猎秋风吹散,又显出孤城的寂寥与辽远。

C、第三句笔锋一转,写“河流大野”,不说其奔腾或壮阔,而说其“犹嫌”拘束。

D、这首诗运用了比喻的修辞手法,赋予云以人的动作“簇拥”,赋予河流以人的情感“嫌束”,生动形象地表现了北方山水的壮阔,表现了诗人内心的一种冲破罗网,勇往直前,追求个性解放的少年意气。

【解析】D,是拟人的修辞。

三、赏析简答题:1、第二句诗展现了一个空旷辽远的境界,请你展开想象进行描写。

《潼关》谭嗣同理解性默写及答案【部编版七上】

【原诗】

终古高云簇此城,秋风吹散马蹄声。

河流大野犹嫌束,山入潼关不解平。

【译文】

自古以来高高云层就聚集在这座雄关之上,秋风阵阵总是吹散得得的马蹄声。

奔腾而过的黄河与辽阔的原野还嫌太过约束,从华山进入潼关后更不知什么是坦平。

【主题思想】

这首诗表达了诗人豪迈奔放的激情和冲破封建舒服、追求思想解放的愿望。

理解性默写:

1、表现作者渴望冲决落网、勇往直前、追求个性解放等句子是:河流大野犹嫌束,山入潼关不解平。

期末课外古诗词理解性默写及答案【部编版七上】

一、《秋词》刘禹锡

1、诗中能够表现诗人昂扬奋发的创作精神的句子:晴空一鹤排云上,便引诗情到碧霄。

2、诗中体现诗人一反前人的悲秋之作而具有独创的视角,运用鲜明的对比来表现作者观点的句子:自古逢秋悲寂寥,我言秋日胜春朝。

3、诗中描写秋天美景的诗句:晴空一鹤排云上,便引诗情到碧霄。

二、《夜雨寄北》李商隐

1、盼望有朝一日与友人相聚的欢快场景,想象将来与亲友团聚、剪烛夜话的诗句是:何当共剪西窗烛,却话巴山夜雨时。

2、诗中蕴含宦途失意、羁旅他乡,思乡不得的抑郁愁苦之情,并把愁苦之情融入凄凉萧瑟的景色之中的诗句是:君问归期未有期,巴山夜雨涨秋池。

三、《十一月四日风雨大作》【南宋】陆游

1、陆游的《十一月四日风雨大作》中直接表达了自己虽然年老体弱,但仍想守卫边疆,报效祖国的心愿的诗句是:僵卧孤村不自哀,尚思为国戍轮台。

2、陆游在《十一月四日风雨大作》中触景生情,把现实与梦想自然地联系起来以抒发强烈感情等是:夜阑卧听风吹雨,铁马冰河人梦来。

四、《潼关》谭嗣同

1、表现作者渴望冲决落网、勇往直前、追求个性解放等句子是:河流大野犹嫌束,山入潼关不解平。

《潼关》谭嗣同习题及答案【部编版七上】题型:【理解性默写】【简答题】【原诗】终古高云簇此城,秋风吹散马蹄声。

河流大野犹嫌束,山入潼关不解平。

【译文】自古以来高高云层就聚集在这座雄关之上,秋风阵阵总是吹散得得的马蹄声。

奔腾而过的黄河与辽阔的原野还嫌太过约束,从华山进入潼关后更不知什么是坦平。

【主题思想】这首诗表达了诗人豪迈奔放的激情和冲破封建舒服、追求思想解放的愿望。

【习题】一、理解性默写:1、表现作者渴望冲决落网、勇往直前、追求个性解放等句子是:二、赏析简答题:1、第二句诗展现了一个空旷辽远的境界,请你展开想象进行描写。

2、大河“犹嫌束”、群山“不解平”表达了诗人怎样的豪情?请结合谭嗣同的经历简要分析。

3、这首诗运用了什么修辞手法?4、山水本无情,只不过是大自然的景观,为何谭嗣同的眼里,山水都似乎有了壮怀激烈的举动?5、这首诗抒发了作者怎样的情感?【参考答案】一、理解性默写:1、表现作者渴望冲决落网、勇往直前、追求个性解放等句子是:河流大野犹嫌1、第二句诗展现了一个空旷辽远的境界,请你展开想象进行描写。

答:诗人在潼关道上单骑孤行,任清脆的马蹄声被猎猎的秋风吹散、吹远,飞入滚滚的云涛里。

2、大河“犹嫌束”、群山“不解平”表达了诗人怎样的豪情?请结合谭嗣同的经历简要分析。

答:表现了诗人冲破封建束缚、追求思想解放的愿望。

3、这首诗运用了什么修辞手法?答:这首诗运用了拟人的修辞,赋予云以人的动作“簇拥”,赋予河流以人的情感“嫌弃拘束”,生动形象的表现了北方山水的壮阔,表现了诗人内心的一种冲破罗网,勇往直前,追求个性解放的少年意气。

4、山水本无情,只不过是大自然的景观,为何谭嗣同的眼里,山水都似乎有了壮怀激烈的举动?答:14岁的谭嗣同,当时面临的中国正是一个软弱无力,被列强随意欺凌的国家,14岁的谭嗣同对此深感愤慨,在随父上任的途中已经是满腔热情渴望为民族国家争取光荣,面对北方的壮阔山水,感觉跟自己的那种冲破罗网,勇往直前,改造国家命运的心情相似,移情于物,所以才写下这首诗。

《潼关》谭嗣同赏析习题及答案【部编版七上】内容:【原诗】【翻译】【作者】【背景】【主题思想】【赏析】题型:【理解性默写】【选择题】【简答题】【原诗】终古高云簇此城,秋风吹散马蹄声。

河流大野犹嫌束,山入潼关不解平。

【译文】自古以来高高云层就聚集在这座雄关之上,秋风阵阵总是吹散得得的马蹄声。

奔腾而过的黄河与辽阔的原野还嫌太过约束,从华山进入潼关后更不知什么是坦平。

【作者】谭嗣同,字复生,号壮飞,湖南浏阳人,清朝末年维新派政治家、思想家。

其所著的《仁学》,是维新派的第一部哲学著作,也是中国近代思想史中的重要著作。

谭嗣同早年曾在家乡湖南倡办时务学堂、南学会等,主办《湘报》,又倡导开矿山、修铁路,宣传变法维新,推行新政。

公元1898年(光绪二十四年)谭嗣同参加领导戊戌变法,失败后被杀,年仅33岁,为“戊戌六君子”之一。

【背景】谭嗣同写这首诗时才十四岁,当时随父赴甘肃上任,途径陕西潼关,被北方的特有的壮阔风景所震撼,欣然下笔,遂有此诗。

【主题思想】这首诗表达了诗人豪迈奔放的激情和冲破封建舒服、追求思想解放的愿望。

【赏析】此诗首句写潼关雄踞山腰,下临黄河,形势十分险要;次句写作者行经此地,马蹄声声,被秋风吹散,点明时间和旅程;三、四句写黄河浩浩荡荡以及潼关境域内的山峦起伏。

全诗豪迈奔放,写景与言情巧妙结合,含蓄又生动。

诗的首句以一种远景式的遥望,展现潼关一带苍茫雄浑的气象。

紧接着,第二句以轻捷、有力的笔调,将“秋风”“马蹄声”引入诗中,不但以听觉形象补充了前一句所造成的视觉形象,进一步渲染出潼关一带独具的氛围,而且打破了原先画面的静态,给全诗增添了一种动感。

对于久处书斋的文弱书生来说,萧瑟秋风也许是惹人伤感的凄凉之物,但对胸怀大志,亦文亦武的诗人来说,秋风中那矫健的马蹄声却更能催动豪情。

他在壮阔的天地间策马驰骋,感到欣喜,感到痛快,感到精神上的极大的自由。

接下来的三、四句,则转从河和山方面来写。

在前面那种状态下,诗人极目四望,眼前的自然景物也呈现出新奇的姿态:那从群山中冲决而出的黄河,尽管已奔入辽阔的平原,但仍嫌受束缚似的在不断冲击着河岸;而西去的群山,虽然走向与黄河相反,但仿佛也在力戒平坦,一更比一峰高。

专题12《潼关》诗文鉴赏及考点揭秘【知识储备】一、导入戊戌政变时,以慈禧太后为首的封建顽固派大肆捕杀维新党人,维新志士谭嗣同、康广仁、林旭、杨深秀、杨锐、刘光第6人于1898年9月28日在北京惨遭杀害,史称“戊戌六君子。

在这六个人里,作为戊戌变法领导人之一的谭嗣同最为人所知。

今天学习《潼关》,来了解一下这位爱国人士在14岁时的情怀和抱负吧!二、目标1、了解谭嗣同的历史事迹和本文写作背景;2、诵读古诗,理解诗意;3、感知少年谭嗣同冲破束缚,强我中华的壮志豪情;4、背诵诗歌。

三、原文潼关谭嗣同终古高云簇此城,秋风吹散马蹄声。

河流大野犹嫌束,山入潼关不解平。

四、注释【1】潼关:在今陕西潼关县北,关城临黄河,依秦岭,当山西、陕西、河南三省要冲,历来为军事重地。

【2】终古:久远。

【3】簇:簇拥。

【4】束:拘束。

【5】山入潼关:指秦岭山脉进入潼关(以西)。

五、诗意自古以来,高云簇拥着这座古城,清脆的马蹄声被猎猎秋风吹散。

黄河流过广阔的平野犹嫌拘束,秦岭山脉进入潼关以西便突兀而起,争奇斗险。

六、赏析终古高云簇此城,秋风吹散马蹄声。

首句写高云簇拥古城,不言高而高度自见,异峰突起,令人神往。

下一句写清脆的马蹄声被猎猎秋风吹散,又显现出孤城的寂寥和辽远。

河流大野犹嫌束,山入潼关不解平。

第三句笔锋一转,写“河流大野”,不说其奔腾或壮阔,而说其“犹嫌”拘束。

末句写秦岭山脉入潼关之态势,不说其巍峨险峻,而说其桀骜不驯,再也不知何谓平坦。

整体赏析:此诗在写山水,去世诗人感觉中的山,感觉中的水,吧山水写活了,读来有冲击力,能让人强烈地感受到诗人渴望冲决罗网、勇往直前、追求个性解放的少年意气。

七、文学常识1、作者简介谭嗣同(1865—1898),男,字复生,号壮飞,湖南浏阳人,清末维新派政治家、思想家,戊戌变法“六君子”之一。

其所著的《仁学》,是维新派的第一部哲学著作,也是中国近代思想史中的重要著作。

2、作者生平谭嗣同早年曾在家乡湖南倡办时务学堂、南学会等,主办《湘报》,又倡导开矿山、修铁路,宣传变法维新,推行新政。

《潼关》谭嗣同习题及答案【部编版七年级上】班级:姓名:题型:【理解性默写】【选择题】【赏析简答题】【参考答案】【习题】一、理解性默写:1、表现作者渴望冲决落网、勇往直前、追求个性解放等句子是:二、赏析选择题:1、对谭嗣同的《潼关》理解不正确的一项是()A、此诗首句写潼关雄踞山腰,下临黄河,形势十分险要;B、次句写作者行经此地,马蹄声声,被秋风吹散,点明时间和旅程;C、三、四句写黄河浩浩荡荡以及潼关境域内的山峦起伏。

D、全诗清新秀丽,写景与言情巧妙结合,含蓄又生动。

2、对谭嗣同的《潼关》赏析不正确的一项是()A、诗的首句以一种远景式的遥望,展现潼关一带苍茫雄浑的气象。

B、第二句以轻捷、有力的笔调,将“秋风”“马蹄声”引入诗中,不但以听觉形象补充了前一句所造成的视觉形象,给全诗增添了一种静态美。

C、接下来的三、四句,则转从河和山方面来写。

那从群山中冲决而出的黄河,尽管已奔入辽阔的平原,但仍嫌受束缚似的在不断冲击着河岸;而西去的群山,虽然走向与黄河相反,但仿佛也在力戒平坦,一更比一峰高。

这样透过壮阔险峻的背景,就把潼关写活了。

D、诗人把自己的精神投射到了高山、大河之上,在高度的审美愉悦中,诗人已与高山、大河进入了同一状态,彼此相融,浑然不分,而这“犹嫌束”“不解平”的黄河,高山,即是诗人傲岸不羁雄奇磊落胸怀的写照是诗人特有的冲决一切罗网、奋发昂扬的心态的外化。

三、赏析简答题:1、第二句诗展现了一个空旷辽远的境界,请你展开想象进行描写。

2、大河“犹嫌束”、群山“不解平”表达了诗人怎样的豪情?请结合谭嗣同的经历简要分析。

【参考答案】一、理解性默写:1、表现作者渴望冲决落网、勇往直前、追求个性解放等句子是:河流大野犹嫌1、对谭嗣同的《潼关》理解不正确的一项是(D)A、此诗首句写潼关雄踞山腰,下临黄河,形势十分险要;B、次句写作者行经此地,马蹄声声,被秋风吹散,点明时间和旅程;C、三、四句写黄河浩浩荡荡以及潼关境域内的山峦起伏。

《潼关》阅读鉴赏题背诵考题汇总理解性默写(含答案)

《潼关》谭嗣同

终古高云簇此城,秋风吹散马蹄声。

河流大野犹嫌束,山入潼关不解平。

译文:天色苍茫,万古高耸的云山簇拥着这座古城,秋风起,呼啸而至,吹散了细碎的马蹄声。

莾莽大河冲向山谷,可惜河谷狭窄,河水似乎也受到了极大的束缚。

秦岭山脉蜿蜒至潼关,只知到巍峨险峻,不知平坦为何物了,此等桀骜不驯之态真令我赞叹佩服!

1.用语言文字描绘“终古高云簇此城,秋风吹散马蹄声”的画面。

天空中翻卷着的一团团云雾,簇拥着潼关古城,那形象壮阔极了。

一阵阵猎猎的秋风吹来,将清脆的马蹄声吹散了,又显出孤城的寂寥与辽远。

2.请自选角度赏析“河流大野犹嫌束,山入潼关不解平。

”

运用对偶、拟人手法。

赋予“河流”“山”以人的情态,生动形象地写出了河流的奔腾壮阔,表现了山脉的巍峨险峻。

表现作者渴望冲决落网、勇往直前、追求个性解放。

3.谭嗣同《潼关》这首诗表达作者怎样的思想感情?

表达了作者渴望冲决落网、勇往直前、追求个性解放的少年意气。

4.请赏析“簇”字的妙处。