部编本初一语文《潼关》诗词赏析及中考题汇编

- 格式:docx

- 大小:25.35 KB

- 文档页数:2

《潼关》习题及答案一、赏析选择题:1、对谭嗣同的《潼关》理解不正确的一项是(D)A、此诗首句写潼关雄踞山腰,下临黄河,形势十分险要;B、次句写作者行经此地,马蹄声声,被秋风吹散,点明时间和旅程;C、三、四句写黄河浩浩荡荡以及潼关境域内的山峦起伏。

D、全诗清新秀丽,写景与言情巧妙结合,含蓄又生动。

【解析】 D全诗豪迈奔放。

2、对谭嗣同的《潼关》赏析不正确的一项是(B)A、诗的首句以一种远景式的遥望,展现潼关一带苍茫雄浑的气象。

B、第二句以轻捷、有力的笔调,将“秋风”“马蹄声”引入诗中,不但以听觉形象补充了前一句所造成的视觉形象,给全诗增添了一种静态美。

C、接下来的三、四句,则转从河和山方面来写。

那从群山中冲决而出的黄河,尽管已奔入辽阔的平原,但仍嫌受束缚似的在不断冲击着河岸;而西去的群山,虽然走向与黄河相反,但仿佛也在力戒平坦,一更比一峰高。

这样透过壮阔险峻的背景,就把潼关写活了。

D、诗人把自己的精神投射到了高山、大河之上,在高度的审美愉悦中,诗人已与高山、大河进入了同一状态,彼此相融,浑然不分,而这“犹嫌束”“不解平”的黄河,高山,即是诗人傲岸不羁雄奇磊落胸怀的写照是诗人特有的冲决一切罗网、奋发昂扬的心态的外化。

【解析】B 给全诗增添了一种动感。

3、下列对谭嗣同《潼关》的赏析,有误的一项是( )A、首句写高云簇拥古城,不言高而高度自见,异峰突起,令人神往。

B、第二句写清脆的马蹄声被猎猎秋风吹散,又显出孤城的寂寥与辽远。

C、第三句笔锋一转,写“河流大野”,不说其奔腾或壮阔,而说其“犹嫌”拘束。

D、这首诗运用了比喻的修辞手法,赋予云以人的动作“簇拥”,赋予河流以人的情感“嫌束”,生动形象地表现了北方山水的壮阔,表现了诗人内心的一种冲破罗网,勇往直前,追求个性解放的少年意气。

【解析】D,是拟人的修辞。

二、赏析简答题:1、第二句诗展现了一个空旷辽远的境界,请你展开想象进行描写。

答:诗人在潼关道上单骑孤行,任清脆的马蹄声被猎猎的秋风吹散、吹远,飞入滚滚的云涛里。

《潼关》习题及答案【部编版七上】题型:【理解性默写】【选择题】【简答题】【原诗】终古高云簇此城,秋风吹散马蹄声。

河流大野犹嫌束,山入潼关不解平。

【译文】自古以来高高云层就聚集在这座雄关之上,秋风阵阵总是吹散得得的马蹄声。

奔腾而过的黄河与辽阔的原野还嫌太过约束,从华山进入潼关后更不知什么是坦平。

【习题】一、理解性默写:1、表现作者渴望冲决落网、勇往直前、追求个性解放等句子是:河流大野犹嫌1、对谭嗣同的《潼关》理解不正确的一项是(D)A、此诗首句写潼关雄踞山腰,下临黄河,形势十分险要;B、次句写作者行经此地,马蹄声声,被秋风吹散,点明时间和旅程;C、三、四句写黄河浩浩荡荡以及潼关境域内的山峦起伏。

D、全诗清新秀丽,写景与言情巧妙结合,含蓄又生动。

【解析】 D全诗豪迈奔放。

2、对谭嗣同的《潼关》赏析不正确的一项是(B)A、诗的首句以一种远景式的遥望,展现潼关一带苍茫雄浑的气象。

B、第二句以轻捷、有力的笔调,将“秋风”“马蹄声”引入诗中,不但以听觉形象补充了前一句所造成的视觉形象,给全诗增添了一种静态美。

C、接下来的三、四句,则转从河和山方面来写。

那从群山中冲决而出的黄河,尽管已奔入辽阔的平原,但仍嫌受束缚似的在不断冲击着河岸;而西去的群山,虽然走向与黄河相反,但仿佛也在力戒平坦,一更比一峰高。

这样透过壮阔险峻的背景,就把潼关写活了。

D、诗人把自己的精神投射到了高山、大河之上,在高度的审美愉悦中,诗人已与高山、大河进入了同一状态,彼此相融,浑然不分,而这“犹嫌束”“不解平”的黄河,高山,即是诗人傲岸不羁雄奇磊落胸怀的写照是诗人特有的冲决一切罗网、奋发昂扬的心态的外化。

【解析】B 给全诗增添了一种动感。

3、下列对谭嗣同《潼关》的赏析,有误的一项是( )A、首句写高云簇拥古城,不言高而高度自见,异峰突起,令人神往。

B、第二句写清脆的马蹄声被猎猎秋风吹散,又显出孤城的寂寥与辽远。

C、第三句笔锋一转,写“河流大野”,不说其奔腾或壮阔,而说其“犹嫌”拘束。

《潼关》习题及答案【部编版七上】题型:【理解性默写】【选择题】【原诗】终古高云簇此城,秋风吹散马蹄声。

河流大野犹嫌束,山入潼关不解平。

【译文】自古以来高高云层就聚集在这座雄关之上,秋风阵阵总是吹散得得的马蹄声。

奔腾而过的黄河与辽阔的原野还嫌太过约束,从华山进入潼关后更不知什么是坦平。

【主题思想】这首诗表达了诗人豪迈奔放的激情和冲破封建舒服、追求思想解放的愿望。

【习题】一、理解性默写:1、表现作者渴望冲决落网、勇往直前、追求个性解放等句子是:河流大野犹嫌1、对谭嗣同的《潼关》理解不正确的一项是(D)A、此诗首句写潼关雄踞山腰,下临黄河,形势十分险要;B、次句写作者行经此地,马蹄声声,被秋风吹散,点明时间和旅程;C、三、四句写黄河浩浩荡荡以及潼关境域内的山峦起伏。

D、全诗清新秀丽,写景与言情巧妙结合,含蓄又生动。

【解析】 D全诗豪迈奔放。

2、对谭嗣同的《潼关》赏析不正确的一项是(B)A、诗的首句以一种远景式的遥望,展现潼关一带苍茫雄浑的气象。

B、第二句以轻捷、有力的笔调,将“秋风”“马蹄声”引入诗中,不但以听觉形象补充了前一句所造成的视觉形象,给全诗增添了一种静态美。

C、接下来的三、四句,则转从河和山方面来写。

那从群山中冲决而出的黄河,尽管已奔入辽阔的平原,但仍嫌受束缚似的在不断冲击着河岸;而西去的群山,虽然走向与黄河相反,但仿佛也在力戒平坦,一更比一峰高。

这样透过壮阔险峻的背景,就把潼关写活了。

D、诗人把自己的精神投射到了高山、大河之上,在高度的审美愉悦中,诗人已与高山、大河进入了同一状态,彼此相融,浑然不分,而这“犹嫌束”“不解平”的黄河,高山,即是诗人傲岸不羁雄奇磊落胸怀的写照是诗人特有的冲决一切罗网、奋发昂扬的心态的外化。

【解析】B 给全诗增添了一种动感。

3、下列对谭嗣同《潼关》的赏析,有误的一项是( )A、首句写高云簇拥古城,不言高而高度自见,异峰突起,令人神往。

B、第二句写清脆的马蹄声被猎猎秋风吹散,又显出孤城的寂寥与辽远。

《潼关》谭嗣同习题及答案【部编版七年级上】班级:姓名:资料:【原诗】【翻译】【精品习题及答案】题型:【理解性默写】【选择题】【赏析简答题】【参考答案】【原诗】终古高云簇此城,秋风吹散马蹄声。

河流大野犹嫌束,山入潼关不解平。

【译文】自古以来高高云层就聚集在这座雄关之上,秋风阵阵总是吹散得得的马蹄声。

奔腾而过的黄河与辽阔的原野还嫌太过约束,从华山进入潼关后更不知什么是坦平。

【习题】一、理解性默写:1、表现作者渴望冲决落网、勇往直前、追求个性解放等句子是:二、赏析选择题:1、对谭嗣同的《潼关》理解不正确的一项是()A、此诗首句写潼关雄踞山腰,下临黄河,形势十分险要;B、次句写作者行经此地,马蹄声声,被秋风吹散,点明时间和旅程;C、三、四句写黄河浩浩荡荡以及潼关境域内的山峦起伏。

D、全诗清新秀丽,写景与言情巧妙结合,含蓄又生动。

2、对谭嗣同的《潼关》赏析不正确的一项是()A、诗的首句以一种远景式的遥望,展现潼关一带苍茫雄浑的气象。

B、第二句以轻捷、有力的笔调,将“秋风”“马蹄声”引入诗中,不但以听觉形象补充了前一句所造成的视觉形象,给全诗增添了一种静态美。

C、接下来的三、四句,则转从河和山方面来写。

那从群山中冲决而出的黄河,尽管已奔入辽阔的平原,但仍嫌受束缚似的在不断冲击着河岸;而西去的群山,虽然走向与黄河相反,但仿佛也在力戒平坦,一更比一峰高。

这样透过壮阔险峻的背景,就把潼关写活了。

D、诗人把自己的精神投射到了高山、大河之上,在高度的审美愉悦中,诗人已与高山、大河进入了同一状态,彼此相融,浑然不分,而这“犹嫌束”“不解平”的黄河,高山,即是诗人傲岸不羁雄奇磊落胸怀的写照是诗人特有的冲决一切罗网、奋发昂扬的心态的外化。

三、赏析简答题:1、第二句诗展现了一个空旷辽远的境界,请你展开想象进行描写。

2、大河“犹嫌束”、群山“不解平”表达了诗人怎样的豪情?请结合谭嗣同的经历简要分析。

【参考答案】一、理解性默写:1、表现作者渴望冲决落网、勇往直前、追求个性解放等句子是:河流大野犹嫌1、对谭嗣同的《潼关》理解不正确的一项是(D)A、此诗首句写潼关雄踞山腰,下临黄河,形势十分险要;B、次句写作者行经此地,马蹄声声,被秋风吹散,点明时间和旅程;C、三、四句写黄河浩浩荡荡以及潼关境域内的山峦起伏。

部编本初一语文《潼关》诗词赏析及中考

题汇编

潼关》是谭嗣同创作的一首诗,描述了潼关古城的壮丽景象。

天空中云雾翻卷,高耸入云的古城被团团白云簇拥着,景象壮阔。

秋风吹来,清脆的马蹄声被吹散,古城显得更加寂寞。

诗中的“簇”字妙在表现了潼关城高耸入云,壮观的景象,表达了作者对祖国壮美山河的热爱。

诗中的三、四两句运用了对偶、拟人的修辞手法,将河流和山峰赋予了人的情感,生动形象地描绘了潼关山水的壮阔,也表现出诗人渴望冲决罗网、勇往直前、追求个性解放的少年意气。

最后一句“河流大野犹嫌束,

山入潼关不解平”描绘了黄河在广阔的原野上奔流仍嫌受约束,潼关以西,山山相连,峰峦起伏,不知什么叫平坦。

诗人寄托了自己的远大抱负,表达了追求个性解放的思想感情。

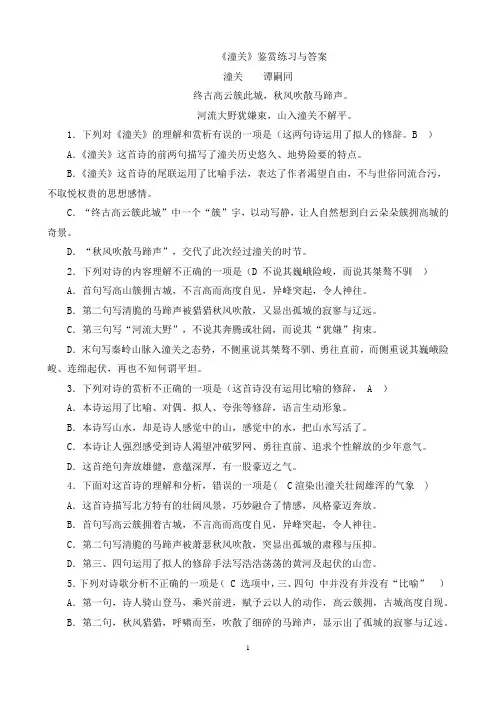

《潼关》鉴赏练习与答案潼关谭嗣同终古高云簇此城,秋风吹散马蹄声。

河流大野犹嫌束,山入潼关不解平。

1.下列对《潼关》的理解和赏析有误的一项是(这两句诗运用了拟人的修辞。

B )A.《潼关》这首诗的前两句描写了潼关历史悠久、地势险要的特点。

B.《潼关》这首诗的尾联运用了比喻手法,表达了作者渴望自由,不与世俗同流合污,不取悦权贵的思想感情。

C.“终古高云簇此城”中一个“簇”宇,以动写静,让人自然想到白云朵朵簇拥高城的奇景。

D.“秋风吹散马蹄声”,交代了此次经过潼关的时节。

2.下列对诗的内容理解不正确的一项是(D 不说其巍峨险峻,而说其桀骜不驯)A.首句写高山簇拥古城,不言高而高度自见,异峰突起,令人神往。

B.第二句写清脆的马蹄声被猎猎秋风吹散,又显出孤城的寂寥与辽远。

C.第三句写“河流大野”,不说其奔腾或壮阔,而说其“犹嫌”拘束。

D.末句写秦岭山脉入潼关之态势,不侧重说其桀骜不驯、勇往直前,而侧重说其巍峨险峻、连绵起伏,再也不知何谓平坦。

3.下列对诗的赏析不正确的一项是(这首诗没有运用比喻的修辞, A )A.本诗运用了比喻、对偶、拟人、夸张等修辞,语言生动形象。

B.本诗写山水,却是诗人感觉中的山,感觉中的水,把山水写活了。

C.本诗让人强烈感受到诗人渴望冲破罗网、勇往直前、追求个性解放的少年意气。

D.这首绝句奔放雄健,意蕴深厚,有一股豪迈之气。

4.下面对这首诗的理解和分析,错误的一项是( C渲染出潼关壮阔雄浑的气象 ) A.这首诗描写北方特有的壮阔风景,巧妙融合了情感,风格豪迈奔放。

B.首句写高云簇拥着古城,不言高而高度自见,异峰突起,令人神往。

C.第二句写清脆的马蹄声被萧瑟秋风吹散,突显出孤城的肃穆与压抑。

D.第三、四句运用了拟人的修辞手法写浩浩荡荡的黄河及起伏的山峦。

5.下列对诗歌分析不正确的一项是( C 选项中,三、四句中并没有并没有“比喻” )A.第一句,诗人骑山登马,乘兴前进,赋予云以人的动作,高云簇拥,古城高度自现。

《潼关》知识点+课件+教案+习题第一章:诗歌背景知识1.1 诗人简介介绍作者王之涣,包括其生平、所处的时代背景等。

1.2 诗歌创作背景解析《潼关》创作的背景,包括历史事件、地理环境等。

第二章:诗歌文本解析2.1 诗歌结构分析分析《潼关》的诗歌结构,包括诗的格律、韵律等。

2.2 诗歌内容解读对《潼关》的每一句进行解读,解析诗歌的主题、意象等。

第三章:诗歌艺术特色3.1 诗歌语言特点分析《潼关》的语言风格,如平实、华丽、含蓄等。

3.2 诗歌表现手法解析《潼关》在描绘景物、表达情感方面的手法,如比喻、拟人等。

第四章:诗歌情感主题4.1 诗歌情感分析分析《潼关》表达的情感,如喜悦、忧愁、怀古等。

4.2 诗歌主题探讨探讨《潼关》所反映的主题思想,如爱国情怀、人生哲理等。

第五章:诗歌教育意义5.1 诗歌价值观引导分析《潼关》在培养学生的道德观念、价值观方面的意义。

5.2 诗歌审美教育探讨《潼关》在培养学生审美能力、文学素养方面的作用。

第六章:教学目标与方法6.1 教学目标确立本节课的教学目标,包括知识与技能、过程与方法、情感态度与价值观三个维度。

6.2 教学方法介绍教学过程中将采用的方法,如讲授法、讨论法、朗读法等。

第七章:教学步骤7.1 导入新课设计导入环节,激发学生兴趣,引出本节课的学习内容。

7.2 诗歌讲解按照预先设计的教案步骤,逐步讲解《潼关》的背景、文本、艺术特色、情感主题等。

7.3 互动环节设计互动环节,如问答、小组讨论等,增强学生参与感,巩固学习效果。

7.4 诗歌鉴赏通过朗读、解析等方式,帮助学生欣赏《潼关》的美。

7.5 小结与作业对本节课的内容进行小结,布置相关作业,巩固所学知识。

第八章:教学评价8.1 评价方式介绍评价学生学习成果的方式,如课堂表现、作业完成情况、考试成绩等。

8.2 评价标准制定具体的评价标准,明确各项指标的分值和权重。

第九章:教学课件9.1 课件内容设计包含诗歌文本、图片、动画、视频等多种形式的课件,辅助教学。

语文七年级上学期诗歌鉴赏综合试题带解析1一、七年级上册诗歌鉴赏1.阅读《潼关》,回答问题。

终古高云簇此城,秋风吹散马蹄声。

河流大野犹嫌束,山入潼关解不平。

(1)诗歌描绘了北方怎样的景象?(2)表现了作者怎样的情感?2.阅读下面的诗歌,完成下列小题。

发潭州杜甫夜醉长沙酒,晓行湘水春。

岸花飞送客,樯燕语留人。

贾傅才未有,褚公书绝伦。

名高前后事,回首一伤神。

(写作背景)唐代宗大历三年正月,杜甫由夔州出峡,拟归洛阳,终因时乱,亲友尽疏,北归无望,惟以舟为家,漂泊江陵、公安、岳州、潭州一带。

本诗作于大历四年离潭州赴街州时。

(1)古人的诗作中常常提到“酒”,下列诗句所表达的饮酒心情与本诗中诗人心情最接近的一项是()A.对酒当歌,人生几何?B.抽刀断水水更流,举杯销愁愁更愁。

C.晚来天欲雪,能饮一杯无?D.酒酣胸胆尚开张,鬓微霜,又何妨?(2)诗的颔联写景很有特色,试从景与情的角度加以分析。

3.阅读诗歌,回答问题。

观沧海曹操东临碣石,以观沧海。

水何澹澹,山岛竦峙。

树木丛生,百草丰茂。

秋风萧瑟,洪波涌起。

日月之行,若出其中。

星汉灿烂,若出其里。

幸甚至哉,歌以咏志。

(1)《观沧海》是曹操诗《》的第一章,诗中“”字起统领全诗的作用。

(2)请对本诗画线的句子作简要分析。

4.阅读下面的诗歌,完成第问题。

夜雨寄北李商隐君问归期未有期,巴山夜雨涨秋池。

何当共剪西窗烛,却话巴山夜雨时。

(1)简析诗中“涨”字的妙处。

(2)结合诗句分析这首诗写了哪两种不同的时间和空间,分别表现了诗人什么样的感情? 5.阅读下面的诗歌,回答问题。

秋词(其一)[唐]刘禹锡自古逢秋悲寂寥,我言秋日胜春朝。

晴空一鹤排云上,使引诗情到碧霄。

(1)一、二句表露了刘禹锡怎样的心境?是运用什么手法表现的?(2)秋天可写的景物有很多,刘禹锡在诗中为什么只写冲天而上的一鹤?6.阅读下面古诗,回答问题。

野步宋·周密麦陇风来翠浪斜,草根肥水噪新蛙。

羡他无事双蝴蝶,烂醉东风野草花。

七年级上册古诗词赏析及训练——《潼关》潼关(谭嗣同)【原文】终古高云簇此城,秋风吹散马蹄声。

河流大野犹嫌束,山入潼关不解平。

【译文】千年的高云聚集在这座雄关之上,阵阵秋风吹散了“得得”的马蹄声。

滔滔的黄河与辽阔的原野还嫌不够舒展,从华山进入潼关后更不知什么是坦平。

【赏析】十九世纪末叶,在我国历史上,是一个民族危机空前严重的时代,也是一个民族精神空前高扬的时代。

透过少年谭嗣同这首充满浪漫主义精神的山水绝句,我们仿佛听到一个迅速临近的新时代的脚步声。

公元1882年秋,十七岁的谭嗣同,从湖南故乡赴甘肃父亲任所途中,经过陕西潼关,在这里饱览了一番北国山河的壮丽风采。

这位英气勃发的少年,骑马登上半山间的潼关古道,傍山监河,乘兴前进,任清脆的马蹄声被猎猎西风吹散、吹远,飞入滚滚的云涛里。

啊,云涛,云涛,四面八方尽是滚滚云涛,大概从古到今,这巍峨的雄关就被白云;团团簇拥着,一直不曾解围吧?伟大的壮观还在更高更远的地方。

潼关地处陕西、山西、河南三省交界点,南邻华山群峰,东望豫西平原。

诗人立马城关,眼见黄河从北面高原峡谷奔腾怒吼而来,到悬崖脚下猛然一转弯,奔向平坦广阔的原野,但气势却不见缓和,好像仍嫌河床箍得太紧;而那连绵不断的山峰,在关东并不怎样惹眼,刚入潼关便突兀而起、耸入云天,一座座争奇斗险,唯恐自己显得平庸!自然,所谓大河“犹嫌束”、群山“不解平”,全是黄河、华山的磅礴气势在诗人心理上所引起的感应,反映着这位少年诗人豪迈奔放的激情和冲决封建束缚、追求思想解放的愿望,而这愿望,这激情,同当时神州大地上正在崛起的变革图强的社会潮流,是完全合拍的。

【主题】此诗以雄健豪放的笔触描绘了潼关一带山河的雄伟壮阔,折射出诗人一种冲决一切罗网、昂扬进取的心态。

【写法】全诗豪迈奔放,写景与言情巧妙结合,含蓄又生动。

【常见考题】一、理解性默写1.《潼关》谭嗣同表现作者渴望冲决落网、勇往直前、追求个性解放等句子是:。

2.这首诗描写奔腾壮阔山势不逊的诗句是:。

《潼关》谭嗣同赏析习题及答案【部编版七上】内容:【原诗】【翻译】【作者】【背景】【主题思想】【赏析】题型:【理解性默写】【选择题】【简答题】【原诗】终古高云簇此城,秋风吹散马蹄声。

河流大野犹嫌束,山入潼关不解平。

【译文】自古以来高高云层就聚集在这座雄关之上,秋风阵阵总是吹散得得的马蹄声。

奔腾而过的黄河与辽阔的原野还嫌太过约束,从华山进入潼关后更不知什么是坦平。

【作者】谭嗣同,字复生,号壮飞,湖南浏阳人,清朝末年维新派政治家、思想家。

其所著的《仁学》,是维新派的第一部哲学著作,也是中国近代思想史中的重要著作。

谭嗣同早年曾在家乡湖南倡办时务学堂、南学会等,主办《湘报》,又倡导开矿山、修铁路,宣传变法维新,推行新政。

公元1898年(光绪二十四年)谭嗣同参加领导戊戌变法,失败后被杀,年仅33岁,为“戊戌六君子”之一。

【背景】谭嗣同写这首诗时才十四岁,当时随父赴甘肃上任,途径陕西潼关,被北方的特有的壮阔风景所震撼,欣然下笔,遂有此诗。

【主题思想】这首诗表达了诗人豪迈奔放的激情和冲破封建舒服、追求思想解放的愿望。

【赏析】此诗首句写潼关雄踞山腰,下临黄河,形势十分险要;次句写作者行经此地,马蹄声声,被秋风吹散,点明时间和旅程;三、四句写黄河浩浩荡荡以及潼关境域内的山峦起伏。

全诗豪迈奔放,写景与言情巧妙结合,含蓄又生动。

诗的首句以一种远景式的遥望,展现潼关一带苍茫雄浑的气象。

紧接着,第二句以轻捷、有力的笔调,将“秋风”“马蹄声”引入诗中,不但以听觉形象补充了前一句所造成的视觉形象,进一步渲染出潼关一带独具的氛围,而且打破了原先画面的静态,给全诗增添了一种动感。

对于久处书斋的文弱书生来说,萧瑟秋风也许是惹人伤感的凄凉之物,但对胸怀大志,亦文亦武的诗人来说,秋风中那矫健的马蹄声却更能催动豪情。

他在壮阔的天地间策马驰骋,感到欣喜,感到痛快,感到精神上的极大的自由。

接下来的三、四句,则转从河和山方面来写。

在前面那种状态下,诗人极目四望,眼前的自然景物也呈现出新奇的姿态:那从群山中冲决而出的黄河,尽管已奔入辽阔的平原,但仍嫌受束缚似的在不断冲击着河岸;而西去的群山,虽然走向与黄河相反,但仿佛也在力戒平坦,一更比一峰高。

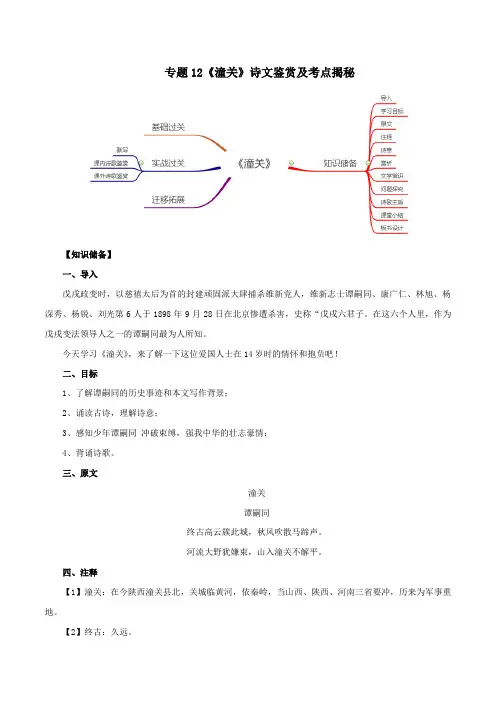

专题12《潼关》诗文鉴赏及考点揭秘【知识储备】一、导入戊戌政变时,以慈禧太后为首的封建顽固派大肆捕杀维新党人,维新志士谭嗣同、康广仁、林旭、杨深秀、杨锐、刘光第6人于1898年9月28日在北京惨遭杀害,史称“戊戌六君子。

在这六个人里,作为戊戌变法领导人之一的谭嗣同最为人所知。

今天学习《潼关》,来了解一下这位爱国人士在14岁时的情怀和抱负吧!二、目标1、了解谭嗣同的历史事迹和本文写作背景;2、诵读古诗,理解诗意;3、感知少年谭嗣同冲破束缚,强我中华的壮志豪情;4、背诵诗歌。

三、原文潼关谭嗣同终古高云簇此城,秋风吹散马蹄声。

河流大野犹嫌束,山入潼关不解平。

四、注释【1】潼关:在今陕西潼关县北,关城临黄河,依秦岭,当山西、陕西、河南三省要冲,历来为军事重地。

【2】终古:久远。

【3】簇:簇拥。

【4】束:拘束。

【5】山入潼关:指秦岭山脉进入潼关(以西)。

五、诗意自古以来,高云簇拥着这座古城,清脆的马蹄声被猎猎秋风吹散。

黄河流过广阔的平野犹嫌拘束,秦岭山脉进入潼关以西便突兀而起,争奇斗险。

六、赏析终古高云簇此城,秋风吹散马蹄声。

首句写高云簇拥古城,不言高而高度自见,异峰突起,令人神往。

下一句写清脆的马蹄声被猎猎秋风吹散,又显现出孤城的寂寥和辽远。

河流大野犹嫌束,山入潼关不解平。

第三句笔锋一转,写“河流大野”,不说其奔腾或壮阔,而说其“犹嫌”拘束。

末句写秦岭山脉入潼关之态势,不说其巍峨险峻,而说其桀骜不驯,再也不知何谓平坦。

整体赏析:此诗在写山水,去世诗人感觉中的山,感觉中的水,吧山水写活了,读来有冲击力,能让人强烈地感受到诗人渴望冲决罗网、勇往直前、追求个性解放的少年意气。

七、文学常识1、作者简介谭嗣同(1865—1898),男,字复生,号壮飞,湖南浏阳人,清末维新派政治家、思想家,戊戌变法“六君子”之一。

其所著的《仁学》,是维新派的第一部哲学著作,也是中国近代思想史中的重要著作。

2、作者生平谭嗣同早年曾在家乡湖南倡办时务学堂、南学会等,主办《湘报》,又倡导开矿山、修铁路,宣传变法维新,推行新政。

《潼关》谭嗣同习题及答案【部编版七年级上】班级:姓名:题型:【理解性默写】【选择题】【赏析简答题】【参考答案】【习题】一、理解性默写:1、表现作者渴望冲决落网、勇往直前、追求个性解放等句子是:二、赏析选择题:1、对谭嗣同的《潼关》理解不正确的一项是()A、此诗首句写潼关雄踞山腰,下临黄河,形势十分险要;B、次句写作者行经此地,马蹄声声,被秋风吹散,点明时间和旅程;C、三、四句写黄河浩浩荡荡以及潼关境域内的山峦起伏。

D、全诗清新秀丽,写景与言情巧妙结合,含蓄又生动。

2、对谭嗣同的《潼关》赏析不正确的一项是()A、诗的首句以一种远景式的遥望,展现潼关一带苍茫雄浑的气象。

B、第二句以轻捷、有力的笔调,将“秋风”“马蹄声”引入诗中,不但以听觉形象补充了前一句所造成的视觉形象,给全诗增添了一种静态美。

C、接下来的三、四句,则转从河和山方面来写。

那从群山中冲决而出的黄河,尽管已奔入辽阔的平原,但仍嫌受束缚似的在不断冲击着河岸;而西去的群山,虽然走向与黄河相反,但仿佛也在力戒平坦,一更比一峰高。

这样透过壮阔险峻的背景,就把潼关写活了。

D、诗人把自己的精神投射到了高山、大河之上,在高度的审美愉悦中,诗人已与高山、大河进入了同一状态,彼此相融,浑然不分,而这“犹嫌束”“不解平”的黄河,高山,即是诗人傲岸不羁雄奇磊落胸怀的写照是诗人特有的冲决一切罗网、奋发昂扬的心态的外化。

三、赏析简答题:1、第二句诗展现了一个空旷辽远的境界,请你展开想象进行描写。

2、大河“犹嫌束”、群山“不解平”表达了诗人怎样的豪情?请结合谭嗣同的经历简要分析。

【参考答案】一、理解性默写:1、表现作者渴望冲决落网、勇往直前、追求个性解放等句子是:河流大野犹嫌1、对谭嗣同的《潼关》理解不正确的一项是(D)A、此诗首句写潼关雄踞山腰,下临黄河,形势十分险要;B、次句写作者行经此地,马蹄声声,被秋风吹散,点明时间和旅程;C、三、四句写黄河浩浩荡荡以及潼关境域内的山峦起伏。

《潼关》赏析据谭嗣同《三十日记》,他十一岁就随父继洵赴甘肃巩秦阶道任所,前后“往来度陇”几十次。

上面这首《潼关》是光绪八年(1882)春,他自湖南赴甘肃省亲,途经潼关时所作。

其时他年十七岁,不仅富有写诗的才气,还喜剑术,练就一身武艺,更可贵的,他有理想,有朝气,有一腔真诚的爱国热忱。

而此时中国正陷于深重的民族危机中,帝国主义瓜分中国的热潮日益加剧,而满清王朝腐朽昏聩,气息奄奄。

风华正茂的诗人登临潼关这座千古雄关时,抚今思昔,不由发出声声历史的浩叹。

“终古高云簇此城”,看,那高天的浮云似乎终古不散地簇拥着这座半山腰的历史名城。

《元和郡县志》记载潼关“上跻高隅,俯视洪流,盘纡峻极,实谓天险。

”“高云簇城”,就形象地突出了潼关居高临下的险峻地形。

一“簇” 字,写高云密布城关的情景,很富有动感。

而“终古高云”,又把人们的思绪引向无比辽远的时空深处,“终古”意味着时间的邈远;“高云”,意味着空间的开阔。

潼关,当陕西、山西、河南三省要冲,是从洛阳进入长安必经的咽喉重镇,古来兵家必争之地。

它不由使人联想起这座雄关曾经历多少历史风云变幻。

随之一句:“秋风吹散马蹄声”,它既是写诗人在萧飒秋风中驰马来到关前的情景,又似乎蕴含着一种历史的悲凉感:在这座古城堡之前,往昔的金戈铁马之声已被秋风吹散了,时间的流水啊,“浪淘尽千古风流人物”!年青的谭嗣同心中不免萦绕一层时代的忧患和惆怅。

诗人立马潼关,骋目远望,只见潼关南面是莽莽苍苍、迤逦起伏的太华山脉,北面,在潼关外面,是滔滔黄河,它从北面奔涌而来,在潼关外头猛地一转,径向三门峡冲去,翻滚的河水咆哮着流入渤海。

眼前一派恢阔雄迈的大自然风光使人心胸开阔,精神为之一振。

谭嗣同接着吟出了下面两句:“河流大野犹嫌束,山入潼关不解平。

”黄河啊,你在广阔的西北大原野上奔流,看你那汪洋恣肆的雄姿,似乎要解除一切羁绊,连这望不见边的大野犹嫌其空间狭窄呢!再看那太华山脉,拔地而起,恃险争势,似乎一进潼关,压根儿就不晓得世界上还有平地了!在诗人笔下,奔腾的黄河,险峻的群山,好像都成了有思想有感情的人,在它的身上融进了诗人强烈的感受,融进了诗人的思想、个性和人格,融进了他作为一个时代的改革家的壮志豪情。

部编本初一语文《潼关》诗词赏析及中考题汇编

潼关

谭嗣同

终古高云簇此城,

秋风吹散马蹄声。

河流大野犹嫌束,

山入潼关不解平。

1.请用自己的语言描绘一二句描写的景象。

天空中翻卷着一团团云雾,异峰突起,久远的高云簇拥着潼关古城,那景象壮阔极了。

一阵阵猎猎的秋风吹来,将清脆的马蹄声吹散了,古城又显出了它的寂寞。

2.请赏析“簇”字的妙处。

簇,簇拥,写出了巍峨的雄关就被白云团团簇拥着,表现了潼关城高耸入云,巍峨壮观的景象。

表达了作者对祖国壮美山河的热爱。

3.请赏析诗中的三、四两句。

三、四两句运用了对偶、拟人的修辞手法,赋予河流高山以人的情感,河水奔流还嫌拘束,山入潼关桀骜不驯,生动形象地描绘了潼关山水的壮阔,也表现出诗人渴望冲决罗网、勇往直前、追求个性解放的少年意气。

4.“河流大野犹嫌束,山入潼关不解平”这句诗描绘出了怎样的画面?表达了作者怎样的思想感情?

黄河在广阔的原野上奔流仍嫌受约束; 潼关以西,山山相连,峰峦起伏,不知什么叫平坦。

写河、山雄伟的气势,寄托了作者远大的抱负,表现出诗人渴望冲决罗网、勇往直前、追求个性解放的少年意气。