七年语文上古诗词赏析--潼关

- 格式:doc

- 大小:146.50 KB

- 文档页数:2

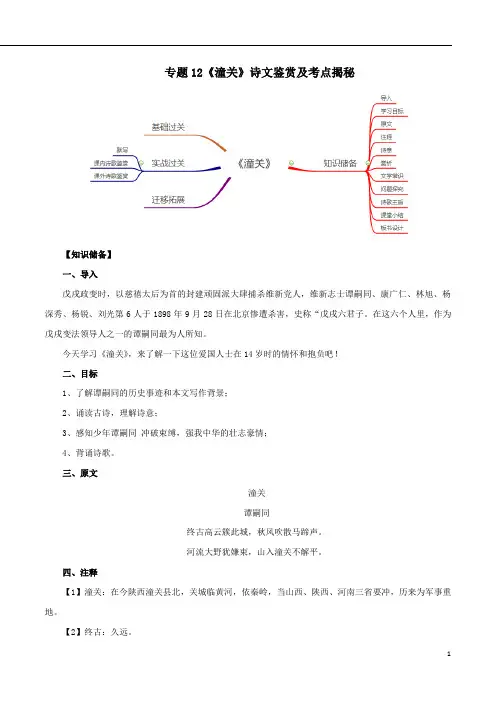

专题12《潼关》诗文鉴赏及考点揭秘【知识储备】一、导入戊戌政变时,以慈禧太后为首的封建顽固派大肆捕杀维新党人,维新志士谭嗣同、康广仁、林旭、杨深秀、杨锐、刘光第6人于1898年9月28日在北京惨遭杀害,史称“戊戌六君子。

在这六个人里,作为戊戌变法领导人之一的谭嗣同最为人所知。

今天学习《潼关》,来了解一下这位爱国人士在14岁时的情怀和抱负吧!二、目标1、了解谭嗣同的历史事迹和本文写作背景;2、诵读古诗,理解诗意;3、感知少年谭嗣同冲破束缚,强我中华的壮志豪情;4、背诵诗歌。

三、原文潼关谭嗣同终古高云簇此城,秋风吹散马蹄声。

河流大野犹嫌束,山入潼关不解平。

四、注释【1】潼关:在今陕西潼关县北,关城临黄河,依秦岭,当山西、陕西、河南三省要冲,历来为军事重地。

【2】终古:久远。

【3】簇:簇拥。

【4】束:拘束。

【5】山入潼关:指秦岭山脉进入潼关(以西)。

五、诗意自古以来,高云簇拥着这座古城,清脆的马蹄声被猎猎秋风吹散。

黄河流过广阔的平野犹嫌拘束,秦岭山脉进入潼关以西便突兀而起,争奇斗险。

六、赏析终古高云簇此城,秋风吹散马蹄声。

首句写高云簇拥古城,不言高而高度自见,异峰突起,令人神往。

下一句写清脆的马蹄声被猎猎秋风吹散,又显现出孤城的寂寥和辽远。

河流大野犹嫌束,山入潼关不解平。

第三句笔锋一转,写“河流大野”,不说其奔腾或壮阔,而说其“犹嫌”拘束。

末句写秦岭山脉入潼关之态势,不说其巍峨险峻,而说其桀骜不驯,再也不知何谓平坦。

整体赏析:此诗在写山水,去世诗人感觉中的山,感觉中的水,吧山水写活了,读来有冲击力,能让人强烈地感受到诗人渴望冲决罗网、勇往直前、追求个性解放的少年意气。

七、文学常识1、作者简介谭嗣同(1865—1898),男,字复生,号壮飞,湖南浏阳人,清末维新派政治家、思想家,戊戌变法“六君子”之一。

其所著的《仁学》,是维新派的第一部哲学著作,也是中国近代思想史中的重要著作。

2、作者生平谭嗣同早年曾在家乡湖南倡办时务学堂、南学会等,主办《湘报》,又倡导开矿山、修铁路,宣传变法维新,推行新政。

【导语】⼭坡⽺·潼关怀古此曲是张养浩晚年的代表作,也是元散曲中思想性、艺术性完美结合的名作。

下⾯是⽆忧考分享的《⼭坡⽺·潼关怀古》古诗词赏析。

欢迎阅读参考! 《⼭坡⽺·潼关怀古》 元代:张养浩 峰峦如聚,波涛如怒,⼭河表⾥潼关路。

望西都,意踌躇。

伤⼼秦汉经⾏处,宫阙万间都做了⼟。

兴,百姓苦;亡,百姓苦! 【译⽂】 (华⼭的)⼭峰从四⾯⼋⽅会聚,(黄河的)波涛像发怒似的汹涌。

潼关外有黄河,内有华⼭,⼭河雄伟,地势险要。

遥望古都长安,陷于思索之中。

从秦汉宫遗址经过,引发⽆限伤感,万间宫殿早已化作了尘⼟。

⼀朝兴盛,百姓受苦;⼀朝灭亡,百姓依旧受苦。

【注释】 ⑴⼭坡⽺:曲牌名,是这⾸散曲的格式;“潼关怀古”是标题。

⑵峰峦如聚:形容群峰攒集,层峦叠嶂。

聚:聚拢;包围 ⑶波涛如怒:形容黄河波涛的汹涌澎湃。

怒:指波涛汹涌。

⑷“⼭河”句:外⾯是⼭,⾥⾯是河,形容潼关⼀带地势险要。

具体指潼关外有黄河,内有华⼭。

表⾥:即内外。

《左传·僖公⼆⼗⼋年》:“表⾥⼭河,必⽆害也。

”注:“晋国外河⽽内⼭。

”潼关:古关⼝名,在今陕西省潼关县,关城建在华⼭⼭腰,下临黄河,扼秦、晋、豫三省要冲,⾮常险要,为古代⼊陕门户,是历代的军事重地。

⑸西都:指长安(今陕西西安)。

这是泛指秦汉以来在长安附近所建的都城。

秦、西汉建都长安,东汉建都洛阳,因此称洛阳为东都,长安为西都。

⑹踌躇:犹豫、徘徊不定,⼼事重重,此处形容思潮起伏,感慨万端陷⼊沉思,表⽰⼼⾥不平静。

⼀作“踟蹰(chíchú)”。

⑺“伤⼼”⼆句:谓⽬睹秦汉遗迹,旧⽇宫殿尽成废墟,内⼼伤感。

伤⼼:令⼈伤⼼的事,形容词作动词。

秦汉经⾏处:秦朝(前221年~前206年)都城咸阳和西汉(前208~8)的都城长安都在陕西省境内潼关的西⾯。

经⾏处,经过的地⽅。

指秦汉故都遗址。

宫阙:宫,宫殿;阙,皇宫门前⾯两边的楼观。

⑻兴:指政权的统治稳固。

《山坡羊·潼关怀古》赏析《山坡羊·潼关怀古》是元代著名散曲家张养浩晚年的散曲代表作。

天历二年(1329年),朝廷以“关中大旱,饥民相食”,任命张养浩为陕西行台中丞前往赈灾,他却不顾高龄体弱,随即“散其家之所有”登车就道,星夜奔赴任所。

途经潼关时,由眼前所见,抚今追昔,从历代王朝的兴衰更替,想到人民的苦难,于是,写作了本首《山坡羊·潼关怀古》。

一针见血地点出了封建统治与人民的对立,表现了作者对历史的思索和对人民的同情。

在他以“山坡羊”为曲牌所写作的九首怀古之作中,《潼关怀古》是思想性和艺术性最高的。

在写作形式上:《山坡羊·潼关怀古》是一首元曲小令,“山坡羊”是曲牌名,属于北曲里的中吕宫,“潼关怀古”是此曲的题目,交代了写作的内容。

此曲在写作形式上具有其独特的特点。

一、符合格律。

“山坡羊”做为曲牌,有其自己的格律,在作者填词中,严格按照曲牌格律填写:平平平去,平平平去,平平仄仄平平去。

仄平平,仄平平,仄平平仄平平去,平仄仄平平去上。

平,平去平;平,平去平。

其中首句、二句的首字、三字可仄;三句首字可仄,三字可平;六句首字可平,三字可仄;七句首字可仄,三字可平,尾字可平叶;八字可不叶韵;九句首字可仄,尾字可上叶;十句可不叶韵;十一句首字可仄,尾字可上叶。

根据以上格律要求,《山坡羊·潼关怀古》各字的格律吻合其曲牌的格律。

平平平去峰峦如聚,平平平去波涛如怒,平平仄仄平平去山河表里潼关路。

仄平平望西都,仄平平意踌躇。

仄平平仄平平去伤心秦汉经行处,(首字可平)平仄仄平平去上仄宫阙万间都做了土。

平平去平兴,百姓苦;(九句首字可仄,尾字可上叶。

)平平去平亡,百姓苦!(十一句首字可仄,尾字可上叶。

)二、韵脚一致。

《山坡羊·潼关怀古》每一句的句尾字都压相同的“u”韵,这样,在朗读中,音韵和谐,朗朗上口。

三、雅俗结合。

《山坡羊·潼关怀古》做为一首元曲小令,在语言形式上也有其特点。

七年级语文上册《潼关(谭嗣同)》古诗词赏析、译文及主题分析【原文】终古高云簇此城,秋风吹散马蹄声。

河流大野犹嫌束,山入潼关不解平。

【译文】千年的高云聚集在这座雄关之上,阵阵秋风吹散了“得得”的马蹄声。

滔滔的黄河与辽阔的原野还嫌不够舒展,从华山进入潼关后更不知什么是坦平。

【赏析】十九世纪末叶,在我国历史上,是一个民族危机空前严重的时代,也是一个民族精神空前高扬的时代。

透过少年谭嗣同这首充满浪漫主义精神的山水绝句,我们仿佛听到一个迅速临近的新时代的脚步声。

公元1882年秋,十七岁的谭嗣同,从湖南故乡赴甘肃父亲任所途中,经过陕西潼关,在这里饱览了一番北国山河的壮丽风采。

这位英气勃发的少年,骑马登上半山间的潼关古道,傍山监河,乘兴前进,任清脆的马蹄声被猎猎西风吹散、吹远,飞入滚滚的云涛里。

啊,云涛,云涛,四面八方尽是滚滚云涛,大概从古到今,这巍峨的雄关就被白云;团团簇拥着,一直不曾解围吧?伟大的壮观还在更高更远的地方。

潼关地处陕西、山西、河南三省交界点,南邻华山群峰,东望豫西平原。

诗人立马城关,眼见黄河从北面高原峡谷奔腾怒吼而来,到悬崖脚下猛然一转弯,奔向平坦广阔的原野,但气势却不见缓和,好像仍嫌河床箍得太紧;而那连绵不断的山峰,在关东并不怎样惹眼,刚入潼关便突兀而起、耸入云天,一座座争奇斗险,唯恐自己显得平庸!自然,所谓大河“犹嫌束”、群山“不解平”,全是黄河、华山的磅礴气势在诗人心理上所引起的感应,反映着这位少年诗人豪迈奔放的激情和冲决封建束缚、追求思想解放的愿望,而这愿望,这激情,同当时神州大地上正在崛起的变革图强的社会潮流,是完全合拍的。

【主题】此诗以雄健豪放的笔触描绘了潼关一带山河的雄伟壮阔,折射出诗人一种冲决一切罗网、昂扬进取的心态。

【写法】全诗豪迈奔放,写景与言情巧妙结合,含蓄又生动。

【常见考题】一、理解性默写1.《潼关》谭嗣同表现作者渴望冲决落网、勇往直前、追求个性解放等句子是:。

2.这首诗描写奔腾壮阔山势不逊的诗句是:。

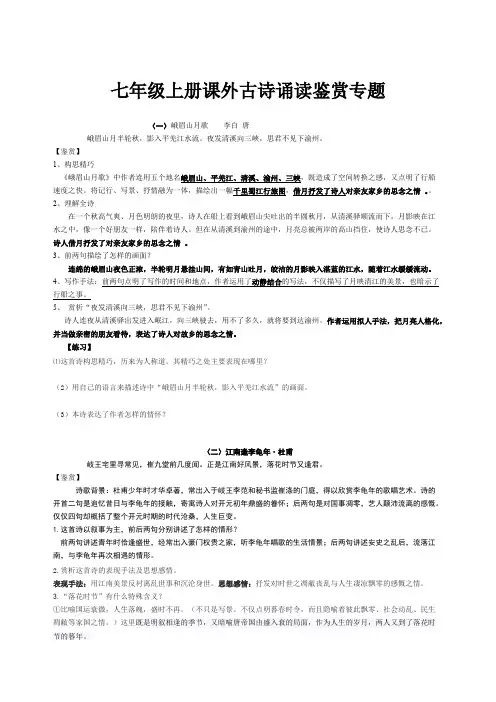

七年级上册语文古诗词赏析(十二首)一、曹操《观沧海》东临碣石,以观沧海。

水何澹澹,山岛竦峙。

树木丛生,百草丰茂。

秋风萧瑟,洪波涌起。

日月之行,若出其中。

星汉灿烂,若出其里。

幸甚至哉,歌以咏志。

1.全诗以哪个字展开来写的?以“观”字统领全篇,以下由“观”字展开,写登山所见。

2.描绘“树木丛生,百草丰茂。

秋风萧瑟,洪波涌起。

”所展现的画面。

海岛上树木繁茂,各色花草郁郁葱葱,给人以生机盎然之感。

随着一阵萧瑟的秋风,海面上涌起滔天的波浪,汹涌起伏。

3.试对“日月之行,若出其中;星汉灿烂,若出其里。

”两句作简要赏析。

运用丰富奇特的想象,大胆的夸张进行虚写,将眼前海上的景色与自己的雄心壮志融合在一起,创造了一种宏大的意境。

表达了诗人统一中原、建功立业的雄心壮志和博大的胸怀。

二、李白《闻王昌龄左迁龙标遥有所寄》杨花落尽子规啼,闻道龙标过五溪。

我寄愁心与明月,随君直到夜郎西。

1.首句中有哪些意象,请写出来。

杨花,子规2.请对“我寄愁心与明月,随君直到夜郎西”作简要赏析。

将我的怀念之心托付给多情的明月,让它随风伴送你一直到被贬的偏远之地吧。

这句话运用了拟人的手法,赋予明月以人的情趣,生动形象地表达了诗人忧愁、无奈的惜别之情以及对朋友的关切之情。

三、王湾《次北固山下》客路青山外,行舟绿水前。

潮平两岸阔,风正一帆悬。

海日生残夜,江春入旧年。

乡书何处达?归雁洛阳边。

1.描绘“潮平两岸阔,风正一帆悬”所展现出的画面。

潮水上涨,江面顿时开阔,江水似乎与岸齐平了;船行江中,和风顺江吹来,船帆端端正正地高挂着。

2.试对“潮平两岸阔,风正一帆悬”加以赏析。

这是诗的颔联,是船上所见景色。

“阔”是“潮平”的结果。

春潮涌涨,江水浩淼,放眼望去,江面似乎与岸平了。

船上的人视野也因之开阔。

此句写得恢弘阔大。

“风正一帆悬”愈见精彩。

“悬”是端端直直挂着的样子。

诗人不用“风顺”而用“风正”,是因为光“风顺”还不足以保证“一帆悬”,风虽顺,却很猛,那帆就鼓成弧形了。

潼关谭嗣同终古高云簇此城,秋风吹散马蹄声。

河流大野犹嫌束,山人潼关不解平。

字词解释:①终古:久远。

②簇:簇拥。

③束:拘束。

④解:懂得。

内容描述:从古到今,这巍峨的潼关就被高高的白云团团拥着,清脆的马蹄声被猎猎的秋风吹散。

黄河奔向平坦广阔的原野,好像仍嫌河床束缚得太紧;而那连绵不断的山峰,刚入潼关便突兀而起、争奇斗险,不知何谓平坦。

全诗赏析:诗人描述了潼关一带的壮丽的风景,河流奔腾壮阔、秦岭山脉巍峨险峻,表现了诗人渴望冲决罗网、勇往直前、追求个性解放的少年意气。

河流“犹嫌”拘束,山脉桀骜不驯,不知何谓平坦,运用了拟人的手法把山水写活了,读来有冲击力。

主旨:此诗以雄健豪放的笔触描绘了潼关一带山河的雄伟壮阔,折射出诗人一种冲决一切罗网、昂扬进取的心态。

写作特色:1.运用了拟人的修辞手法,赋予云以人的动作“簇拥”,赋予河流以人的情感“嫌弃拘束”,生动形象地表现了北方山水的壮阔,极言潼关内有高山。

2.以听觉形象补充了造成的视觉形象,进一步渲染出潼关一带独具的氛围,而且打破了原先画面的静态,给全诗增添了一种动感。

考点精练:题组一:1.【内容筛选】“山入潼关不解平”写出了山峰的巍峨险峻,请你也写出课本中描写相似潼关形象的诗句。

(1分)2.【思想感情分析】“河流大野犹嫌束,山入潼关不解平”抒发了诗人怎样的情感?(3分)题组二:3.【词语理解】诗中的“束”“解”分别是什么意思?(2分)4.【诗歌赏析】下列对这首诗的赏析,不正确的一项是( )(2分)A.潼关古城、高高白云、清脆的马蹄声、猎猎的秋风,展现了潼关壮阔的风景。

B.大河“犹嫌束”,群山“不解平”的比喻,表现了黄河的壮阔和秦岭的险峻。

C.诗歌后两句隐含着少年诗人豪迈的激情和挣脱封建束缚、追求思想解放的愿望。

D.透过少年谭嗣同这首充满浪漫主义精神的绝句,我们感受到少年的意气风发。

题组三:(21年南沙区期末真题)5. 第一、二句诗都写孤城。

第一句写孤城的,第二句写孤城的。

潼关[清] 谭嗣同终zh ōn ɡ古ɡǔ高ɡāo 云y ún 簇c ù此c ǐ城ch én ɡ,秋qi ū风f ēn ɡ吹chu ī散s àn 马m ǎ蹄t í声sh ēn ɡ。

河h é流li ú大d à野y ě犹y óu 嫌xi án 束sh ù,山sh ān 入r ù潼t ón ɡ关ɡu ān 不b ù解ji ě平p ín ɡ。

诗词赏析: 《潼关》是清末革命家、诗人谭嗣同创作的一首七言绝句。

此诗首句写潼关雄踞山腰,下临黄河,形势十分险要;次句写作者行经此地,马蹄声声,被秋风吹散,点明时间和旅程;三、四句写黄河浩浩荡荡以及潼关境域内的山峦起伏。

全诗豪迈奔放,写景与言情巧妙结合,含蓄又生动。

此诗以雄健豪放的笔触描绘了潼关一带山河的雄伟壮阔,折射出诗人一种冲决一切罗网、昂扬进取的心态。

诗的首句以一种远景式的遥望,展现潼关一带苍茫雄浑的气象。

紧接着,第二句以轻捷、有力的笔调,将“秋风”“马蹄声”引入诗中,不但以听觉形象补充了前一句所造成的视觉形象,进一步渲染出潼关一带独具的氛围,而且打破了原先画面的静态,给全诗增添了一种动感。

对于久处书斋的文弱书生来说,萧瑟秋风也许是惹人伤感的凄凉之物,但对胸怀大志,亦文亦武的诗人来说,秋风中那矫健的马蹄声却更能催动豪情。

他在壮阔的天地间策马驰骋,感到欣喜,感到痛快,感到精神上的极大的自由。

接下来的三、四句,则转从河和山方面来写。

在前面那种状态下,诗人极目四望,眼前的自然景物也呈现出新奇的姿态:那从群山中冲决而出的黄河,尽管已奔入辽阔的平原,但仍嫌受束缚似的在不断冲击着河岸;而西去的群山,虽然走向与黄河相反,但仿佛也在力戒平坦,一更比一峰高。

这样透过壮阔险峻的背景,就把潼关写活了。

同时将写景与言情巧妙地结合起来,融进了诗人要求冲破约束的奔放情怀,是自我性格含蓄而又生动的描绘。

潼关

近代:谭嗣同

作者简介

谭嗣同(1865—1898),字复生,号壮飞,汉族,湖南浏阳人,

是中国近代资产阶级著名的政治家、思想家,维新志士。

他主张

中国要强盛,只有发展民族工商业,学习西方资产阶级的政治制

度。

公开提出废科举、兴学校、开矿藏、修铁路、办工厂、改官

制等变法维新的主张。

写文章抨击清政府的卖国投降政策。

1898

年参加领导戊戌变法,失败后被杀,年仅三十三岁,为“戊戌六

君子”之一。

代表作品《仁学》、《寥天一阁文》、《莽苍苍斋诗》、《远遗堂集外文》等。

创作背景

公元1882年秋,十四岁的谭嗣同(1865—1898),从湖南故乡赴甘肃兰州父亲任所途中,经过陕西潼关,在这里饱览了一番北国山河的壮丽风采,故作此诗。

原文

终古高云簇此城,秋风吹散马蹄声。

河流大野犹嫌束,山入潼关不解平。

赏析

这位英气勃发的少年,骑马登上半山间的潼关古道,傍山监河,乘兴前进,任清脆的马蹄声被猎猎西风吹散、吹远,飞入滚滚的云涛里。

大概从古到今,这巍峨的雄关就被白云,团团簇拥着,一直不曾解围吧?

伟大的壮观还在更高更远的地方。

潼关地处陕西、山西、河南三省交界点,南邻华山群峰,东望豫西平原。

诗人立马城关,眼见黄河从北面高原峡谷奔腾怒吼而来,到悬崖脚下猛然一转弯,奔向平坦广阔的原野,但气势却不见缓和,好像仍嫌河床箍得太紧;而那连绵不断的山峰,在关东并不怎样惹眼,刚入潼关便突兀而起、耸入云天,一座座争奇斗险,唯恐自己显得平庸!

自然,所谓大河“犹嫌束”、群山“不解平”,全是黄河、华山的磅礴气势在诗人心理上所引起的感应,反映着这位少年诗人豪迈奔放的激情和冲决封建束缚、追求思想解放的愿望,而这愿望,这激情,同当时神州大地上正在崛起的变

革图强的社会潮流,是完全合拍的。

十九世纪末叶,在我国历史上,是一个民族危机空前严重的时代,也是一个民族精神空前高扬的时代。

透过少年谭嗣同这首充满浪漫主义精神的山水绝句,我们仿佛听到一个迅速临近的新时代的脚步声。

横道中学语文组。