《潼关》谭嗣同赏析

- 格式:docx

- 大小:15.19 KB

- 文档页数:2

潼关 清朝 谭嗣同 终古高云簇此城,秋风吹散马蹄声。

河流大野犹嫌束,山入潼关不解平。

《潼关》译文 自古以来高高云层就聚集在这座雄关之上,秋风阵阵总是吹散哒哒的马蹄声。

奔腾而过的黄河与辽阔的原野还嫌太过约束,从华山进入潼关后更不知什么是坦平。

《潼关》注释 潼(tóng)关:关名。

故址在今陕西省潼关县北,为古代东西往来的要隘。

终古:自古以来。

簇(cù):丛聚。

河流:指奔腾而过的黄河。

束:约束。

不解平:不知道什么是平坦。

解:懂得。

《潼关》赏析 此诗首句写潼关雄踞山腰,下临黄河,形势十分险要;次句写作者行经此地,马蹄声声,被秋风吹散,点明时间和旅程;三、四句写黄河浩浩荡荡以及潼关境域内的山峦起伏。

全诗豪迈奔放,写景与言情巧妙结合,含蓄又生动。

诗的首句以一种远景式的遥望,展现潼关一带苍茫雄浑的气象。

紧接着,第二句以轻捷、有力的笔调,将“秋风”“马蹄声”引入诗中,不但以听觉形象补充了前一句所造成的视觉形象,进一步渲染出潼关一带独具的氛围,而且打破了原先画面的静态,给全诗增添了一种动感。

对于久处书斋的文弱书生来说,萧瑟秋风也许是惹人伤感的凄凉之物,但对胸怀大志,亦文亦武的诗人来说,秋风中那矫健的马蹄声却更能催动豪情。

他在壮阔的天地间策马驰骋,感到欣喜,感到痛快,感到精神上的极大的自由。

接下来的三、四句,则转从河和山方面来写。

在前面那种状态下,诗人极目四望,眼前的自然景物也呈现出新奇的姿态:那从群山中冲决而出的黄河,尽管已奔入辽阔的平原,但仍嫌受束缚似的在不断冲击着河岸;而西去的群山,虽然走向与黄河相反,但仿佛也在力戒平坦,一更比一峰高。

这样透过壮阔险峻的背景,就把潼关写活了。

同时将写景与言情巧妙地结合起来,融进了诗人要求冲破约束的奔放情怀,是自我性格含蓄而又生动的描绘。

这里的诗人即高山、大河,高山、大河即是诗人。

因为诗人已把自己的精神投射到了高山、大河之上,在高度的审美愉悦中,诗人已与高山、大河进入了同一状态,彼此相融,浑然不分而这“犹嫌束”“不解平”的黄河,高山,即是诗人傲岸不羁雄奇磊落胸怀的`写照是诗人特有的冲决一切罗网、奋发昂扬的心态的外化。

《潼关》谭嗣同习题及答案【部编版七上】题型:【理解性默写】【简答题】【原诗】终古高云簇此城,秋风吹散马蹄声。

河流大野犹嫌束,山入潼关不解平。

【译文】自古以来高高云层就聚集在这座雄关之上,秋风阵阵总是吹散得得的马蹄声。

奔腾而过的黄河与辽阔的原野还嫌太过约束,从华山进入潼关后更不知什么是坦平。

【主题思想】这首诗表达了诗人豪迈奔放的激情和冲破封建舒服、追求思想解放的愿望。

【习题】一、理解性默写:1、表现作者渴望冲决落网、勇往直前、追求个性解放等句子是:河流大野犹嫌1、第二句诗展现了一个空旷辽远的境界,请你展开想象进行描写。

答:诗人在潼关道上单骑孤行,任清脆的马蹄声被猎猎的秋风吹散、吹远,飞入滚滚的云涛里。

2、大河“犹嫌束”、群山“不解平”表达了诗人怎样的豪情?请结合谭嗣同的经历简要分析。

答:表现了诗人冲破封建束缚、追求思想解放的愿望。

3、这首诗运用了什么修辞手法?答:这首诗运用了拟人的修辞,赋予云以人的动作“簇拥”,赋予河流以人的情感“嫌弃拘束”,生动形象的表现了北方山水的壮阔,表现了诗人内心的一种冲破罗网,勇往直前,追求个性解放的少年意气。

4、山水本无情,只不过是大自然的景观,为何谭嗣同的眼里,山水都似乎有了壮怀激烈的举动?答:14岁的谭嗣同,当时面临的中国正是一个软弱无力,被列强随意欺凌的国家,14岁的谭嗣同对此深感愤慨,在随父上任的途中已经是满腔热情渴望为民族国家争取光荣,面对北方的壮阔山水,感觉跟自己的那种冲破罗网,勇往直前,改造国家命运的心情相似,移情于物,所以才写下这首诗。

5、这首诗抒发了作者怎样的情感?答:这首诗表达了诗人豪迈奔放的激情和冲破封建舒服、追求思想解放的愿望。

古诗潼关·终古高云簇此城翻译赏析

《潼关·终古高云簇此城》作者为清朝诗人谭嗣同。

其古诗全文如下:终古高云簇此城,秋风吹散马蹄声。

河流大野犹嫌束,山入潼关解不平。

【注释】潼关:在今陕西,关城地势险峻,自古即为要塞。

解:懂得【翻译】这位英气勃发的少年,骑马登上半山间的潼关古道,傍山监河,乘兴前进,任清脆的马蹄声被猎猎西风吹散、吹远,飞入滚滚的云涛里。

大概从古到今,这巍峨的雄关就被白云,团团簇拥着,一直不曾解围吧。

【赏析】这位英气勃发的少年,骑马登上半山间的潼关古道,傍山监河,乘兴前进,任清脆的马蹄声被猎猎西风吹散、吹远,飞入滚滚的云涛里。

大概从古到今,这巍峨的雄关就被白云,团团簇拥着,一直不曾解围吧?伟大的壮观还在更高更远的地方。

潼关地处陕西、山西、河南三省交界点,南邻华山群峰,东望豫西平原。

诗人立马城关,眼见黄河从北面高原峡谷奔腾怒吼而来,到悬崖脚下猛然一转弯,奔向平坦广阔的原野,但气势却不见缓和,好像仍嫌河床箍得太紧;而那连绵不断的山峰,在关东并不怎样惹眼,刚入潼关便突兀而起、耸入云天,一座座争奇斗险,唯恐自己显得平庸!自然,所谓大河“犹嫌束”、群山“不解平”,全是黄河、华山的磅礴气势在诗人心理上所引起的感应,反映着这位少年诗人豪迈奔放的激情和冲决封建束缚、追求思想解放的愿望,而这愿望,这激情,同当时神州大地上正在崛起的变革图强的社会潮流,是完全合拍的。

十九世纪末叶,在我国历史

上,是一个民族危机空前严重的时代,也是一个民族精神空前高扬的时代。

透过少年谭嗣同这首充满浪漫主义精神的山水绝句,我们仿佛听到一个迅速临近的新时代的脚步声。

---来源网络整理,仅供参考。

古诗赏析:谭嗣同的《潼关》

《潼关》是两宋著名文人谭嗣同的一首杰出诗篇,记叙出当时,在滚滚黄沙中抗战的

英雄豪杰;又展现出他们征战四方,奋勇抗敌的英勇气概。

从诗的开头就可以看出当时潼关古城面临战乱安危的场景:“阴山万里出楚歌,马蹄

隆隆归故乡。

”阴山长河上马蹄踏出凄凉的声响,柔美的歌声直往远处传去,传至曾经的

故土,而故乡的安危,令这英雄士兵们无比忧心,“比及边窗久沉思,心如血泪满面流。

”

随后,诗人描绘出古城改建的正气勃发:“内地凿壁穿斗牛,关山连夜碎玉门,犀角

锁海凿铁桥,穿山越岭逐马蹄。

”诗中强烈的豪壮氛围,把城市改建和守护国家的士兵结

合起来,产生了一种高尚的斗争精神,勇敢前进,勇往直前,安抚民心,夺回自由,这种

追求、抗争的力量充满了篇幅,让人不禁动容。

随后的诗句:“弓弩齐收夜乘舟”,形象地表现出士兵们奋不顾身,放眼开阔战场,

即便是漆黑的夜晚,也豪不畏惧,无所畏惧,“谁言征战几人死”!

接下来“归来汉台应酬客”,表示了战士们高尚的崇拜坚守,使用自己的身体,以及

胸襟豪迈的信念,守卫祖国的边界,以致千秋万岁:“燕然未勒归无计,羌管悲鸣泪满巾。

” 这首诗对抗战英勇的青年无畏的士兵,留下了深刻的怀念和铭记,赞美其无畏无

惧的英雄性格,让我们也被大爱所感染,坚信自由不可夺。

部编版语文古诗文《潼关》赏析

潼关

清谭嗣同

终古高云簇此城,秋风吹散马蹄声。

河流大野犹嫌束,山入潼关不解平。

1、用语言文字描绘“终古高云簇此城,秋风吹散马蹄声。

”的画面。

从古至今,这巍峨的雄关就被白云团团簇拥着,清脆的马蹄声被西风吹散、吹远。

2、“河流大野犹嫌束,山入潼关不解平。

”这两句用了什么手法,表达作者什么感情?

答:对偶,河流大野犹嫌束,山入潼关不解平。

: 黄河在广阔的原野上奔流仍嫌受约束; 潼关以西,山山相连,峰峦起伏,不知什么叫平坦。

写河、山雄伟的气势,寄托了作者远大的抱负。

3、谭嗣同《潼关》这首诗表达作者怎样的思想感情?

答:对王朝更替兴亡的感慨,对广大被压迫人民的同情

无期的无奈,相见共语的期盼。

《潼关》谭嗣同习题及答案【部编版七上】题型:【理解性默写】【简答题】【原诗】终古高云簇此城,秋风吹散马蹄声。

河流大野犹嫌束,山入潼关不解平。

【译文】自古以来高高云层就聚集在这座雄关之上,秋风阵阵总是吹散得得的马蹄声。

奔腾而过的黄河与辽阔的原野还嫌太过约束,从华山进入潼关后更不知什么是坦平。

【主题思想】这首诗表达了诗人豪迈奔放的激情和冲破封建舒服、追求思想解放的愿望。

【习题】一、理解性默写:1、表现作者渴望冲决落网、勇往直前、追求个性解放等句子是:二、赏析简答题:1、第二句诗展现了一个空旷辽远的境界,请你展开想象进行描写。

2、大河“犹嫌束”、群山“不解平”表达了诗人怎样的豪情?请结合谭嗣同的经历简要分析。

3、这首诗运用了什么修辞手法?4、山水本无情,只不过是大自然的景观,为何谭嗣同的眼里,山水都似乎有了壮怀激烈的举动?5、这首诗抒发了作者怎样的情感?【参考答案】一、理解性默写:1、表现作者渴望冲决落网、勇往直前、追求个性解放等句子是:河流大野犹嫌1、第二句诗展现了一个空旷辽远的境界,请你展开想象进行描写。

答:诗人在潼关道上单骑孤行,任清脆的马蹄声被猎猎的秋风吹散、吹远,飞入滚滚的云涛里。

2、大河“犹嫌束”、群山“不解平”表达了诗人怎样的豪情?请结合谭嗣同的经历简要分析。

答:表现了诗人冲破封建束缚、追求思想解放的愿望。

3、这首诗运用了什么修辞手法?答:这首诗运用了拟人的修辞,赋予云以人的动作“簇拥”,赋予河流以人的情感“嫌弃拘束”,生动形象的表现了北方山水的壮阔,表现了诗人内心的一种冲破罗网,勇往直前,追求个性解放的少年意气。

4、山水本无情,只不过是大自然的景观,为何谭嗣同的眼里,山水都似乎有了壮怀激烈的举动?答:14岁的谭嗣同,当时面临的中国正是一个软弱无力,被列强随意欺凌的国家,14岁的谭嗣同对此深感愤慨,在随父上任的途中已经是满腔热情渴望为民族国家争取光荣,面对北方的壮阔山水,感觉跟自己的那种冲破罗网,勇往直前,改造国家命运的心情相似,移情于物,所以才写下这首诗。

《潼关》赏析据谭嗣同《三十日记》,他十一岁就随父继洵赴甘肃巩秦阶道任所,前后“往来度陇”几十次。

上面这首《潼关》是光绪八年(1882)春,他自湖南赴甘肃省亲,途经潼关时所作。

其时他年十七岁,不仅富有写诗的才气,还喜剑术,练就一身武艺,更可贵的,他有理想,有朝气,有一腔真诚的爱国热忱。

而此时中国正陷于深重的民族危机中,帝国主义瓜分中国的热潮日益加剧,而满清王朝腐朽昏聩,气息奄奄。

风华正茂的诗人登临潼关这座千古雄关时,抚今思昔,不由发出声声历史的浩叹。

“终古高云簇此城”,看,那高天的浮云似乎终古不散地簇拥着这座半山腰的历史名城。

《元和郡县志》记载潼关“上跻高隅,俯视洪流,盘纡峻极,实谓天险。

”“高云簇城”,就形象地突出了潼关居高临下的险峻地形。

一“簇” 字,写高云密布城关的情景,很富有动感。

而“终古高云”,又把人们的思绪引向无比辽远的时空深处,“终古”意味着时间的邈远;“高云”,意味着空间的开阔。

潼关,当陕西、山西、河南三省要冲,是从洛阳进入长安必经的咽喉重镇,古来兵家必争之地。

它不由使人联想起这座雄关曾经历多少历史风云变幻。

随之一句:“秋风吹散马蹄声”,它既是写诗人在萧飒秋风中驰马来到关前的情景,又似乎蕴含着一种历史的悲凉感:在这座古城堡之前,往昔的金戈铁马之声已被秋风吹散了,时间的流水啊,“浪淘尽千古风流人物”!年青的谭嗣同心中不免萦绕一层时代的忧患和惆怅。

诗人立马潼关,骋目远望,只见潼关南面是莽莽苍苍、迤逦起伏的太华山脉,北面,在潼关外面,是滔滔黄河,它从北面奔涌而来,在潼关外头猛地一转,径向三门峡冲去,翻滚的河水咆哮着流入渤海。

眼前一派恢阔雄迈的大自然风光使人心胸开阔,精神为之一振。

谭嗣同接着吟出了下面两句:“河流大野犹嫌束,山入潼关不解平。

”黄河啊,你在广阔的西北大原野上奔流,看你那汪洋恣肆的雄姿,似乎要解除一切羁绊,连这望不见边的大野犹嫌其空间狭窄呢!再看那太华山脉,拔地而起,恃险争势,似乎一进潼关,压根儿就不晓得世界上还有平地了!在诗人笔下,奔腾的黄河,险峻的群山,好像都成了有思想有感情的人,在它的身上融进了诗人强烈的感受,融进了诗人的思想、个性和人格,融进了他作为一个时代的改革家的壮志豪情。

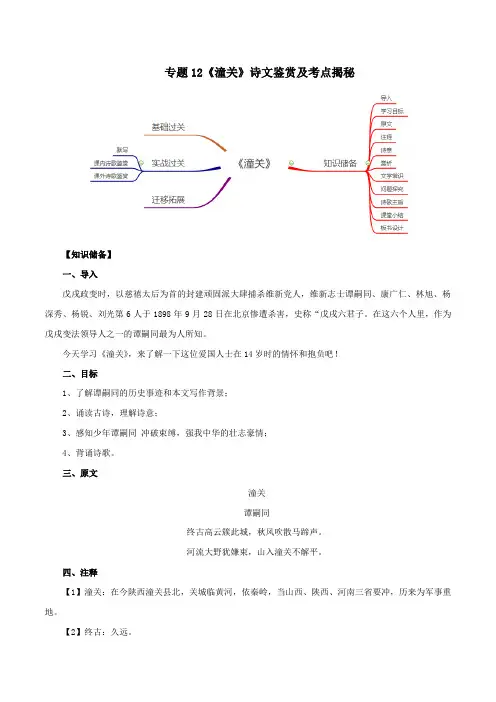

专题12《潼关》诗文鉴赏及考点揭秘【知识储备】一、导入戊戌政变时,以慈禧太后为首的封建顽固派大肆捕杀维新党人,维新志士谭嗣同、康广仁、林旭、杨深秀、杨锐、刘光第6人于1898年9月28日在北京惨遭杀害,史称“戊戌六君子。

在这六个人里,作为戊戌变法领导人之一的谭嗣同最为人所知。

今天学习《潼关》,来了解一下这位爱国人士在14岁时的情怀和抱负吧!二、目标1、了解谭嗣同的历史事迹和本文写作背景;2、诵读古诗,理解诗意;3、感知少年谭嗣同冲破束缚,强我中华的壮志豪情;4、背诵诗歌。

三、原文潼关谭嗣同终古高云簇此城,秋风吹散马蹄声。

河流大野犹嫌束,山入潼关不解平。

四、注释【1】潼关:在今陕西潼关县北,关城临黄河,依秦岭,当山西、陕西、河南三省要冲,历来为军事重地。

【2】终古:久远。

【3】簇:簇拥。

【4】束:拘束。

【5】山入潼关:指秦岭山脉进入潼关(以西)。

五、诗意自古以来,高云簇拥着这座古城,清脆的马蹄声被猎猎秋风吹散。

黄河流过广阔的平野犹嫌拘束,秦岭山脉进入潼关以西便突兀而起,争奇斗险。

六、赏析终古高云簇此城,秋风吹散马蹄声。

首句写高云簇拥古城,不言高而高度自见,异峰突起,令人神往。

下一句写清脆的马蹄声被猎猎秋风吹散,又显现出孤城的寂寥和辽远。

河流大野犹嫌束,山入潼关不解平。

第三句笔锋一转,写“河流大野”,不说其奔腾或壮阔,而说其“犹嫌”拘束。

末句写秦岭山脉入潼关之态势,不说其巍峨险峻,而说其桀骜不驯,再也不知何谓平坦。

整体赏析:此诗在写山水,去世诗人感觉中的山,感觉中的水,吧山水写活了,读来有冲击力,能让人强烈地感受到诗人渴望冲决罗网、勇往直前、追求个性解放的少年意气。

七、文学常识1、作者简介谭嗣同(1865—1898),男,字复生,号壮飞,湖南浏阳人,清末维新派政治家、思想家,戊戌变法“六君子”之一。

其所著的《仁学》,是维新派的第一部哲学著作,也是中国近代思想史中的重要著作。

2、作者生平谭嗣同早年曾在家乡湖南倡办时务学堂、南学会等,主办《湘报》,又倡导开矿山、修铁路,宣传变法维新,推行新政。

《潼关》赏析据谭嗣同《三十日记》,他十一岁就随父继洵赴甘肃巩秦阶道任所,前后“往来度陇”几十次。

上面这首《潼关》是光绪八年(1882)春,他自湖南赴甘肃省亲,途经潼关时所作。

其时他年十七岁,不仅富有写诗的才气,还喜剑术,练就一身武艺,更可贵的,他有理想,有朝气,有一腔真诚的爱国热忱。

而此时中国正陷于深重的民族危机中,帝国主义瓜分中国的热潮日益加剧,而满清王朝腐朽昏聩,气息奄奄。

风华正茂的诗人登临潼关这座千古雄关时,抚今思昔,不由发出声声历史的浩叹。

“终古高云簇此城”,看,那高天的浮云似乎终古不散地簇拥着这座半山腰的历史名城。

《元和郡县志》记载潼关“上跻高隅,俯视洪流,盘纡峻极,实谓天险。

”“高云簇城”,就形象地突出了潼关居高临下的险峻地形。

一“簇” 字,写高云密布城关的情景,很富有动感。

而“终古高云”,又把人们的思绪引向无比辽远的时空深处,“终古”意味着时间的邈远;“高云”,意味着空间的开阔。

潼关,当陕西、山西、河南三省要冲,是从洛阳进入长安必经的咽喉重镇,古来兵家必争之地。

它不由使人联想起这座雄关曾经历多少历史风云变幻。

随之一句:“秋风吹散马蹄声”,它既是写诗人在萧飒秋风中驰马来到关前的情景,又似乎蕴含着一种历史的悲凉感:在这座古城堡之前,往昔的金戈铁马之声已被秋风吹散了,时间的流水啊,“浪淘尽千古风流人物”!年青的谭嗣同心中不免萦绕一层时代的忧患和惆怅。

诗人立马潼关,骋目远望,只见潼关南面是莽莽苍苍、迤逦起伏的太华山脉,北面,在潼关外面,是滔滔黄河,它从北面奔涌而来,在潼关外头猛地一转,径向三门峡冲去,翻滚的河水咆哮着流入渤海。

眼前一派恢阔雄迈的大自然风光使人心胸开阔,精神为之一振。

谭嗣同接着吟出了下面两句:“河流大野犹嫌束,山入潼关不解平。

”黄河啊,你在广阔的西北大原野上奔流,看你那汪洋恣肆的雄姿,似乎要解除一切羁绊,连这望不见边的大野犹嫌其空间狭窄呢!再看那太华山脉,拔地而起,恃险争势,似乎一进潼关,压根儿就不晓得世界上还有平地了!在诗人笔下,奔腾的黄河,险峻的群山,好像都成了有思想有感情的人,在它的身上融进了诗人强烈的感受,融进了诗人的思想、个性和人格,融进了他作为一个时代的改革家的壮志豪情。

《潼关》谭嗣同赏析

一、原文

终古高云簇此城,秋风吹散马蹄声。

河流大野犹嫌束,山入潼关不解平。

二、字词解释

1. 终古:久远。

2. 簇:簇拥。

3. 束:拘束。

三、诗句赏析

1. 首联

- “终古高云簇此城,秋风吹散马蹄声。

”

- 从视觉角度描写潼关的雄伟气势,“终古高云簇此城”,高耸的古城被高云簇拥着,一个“簇”字,将云团簇拥潼关城的景象生动地描绘出来,写出了潼关城的高大、雄伟、险峻。

“秋风吹散马蹄声”,则从听觉角度入手,在秋风中,马蹄声被吹散,这既暗示了潼关的寂寥与空旷,又有一种动态之美。

诗人骑马来到潼关,马蹄声在秋风中回荡又消散,给人一种历史的沧桑感。

2. 颔联

- “河流大野犹嫌束,山入潼关不解平。

”

- 这两句是全诗的精华所在。

“河流大野犹嫌束”,黄河在广阔的原野上奔腾,却还嫌受到束缚,这里运用了拟人的修辞手法,赋予黄河以人的情感,生动地表现出黄河奔腾呼啸、一往无前的磅礴气势。

黄河本就雄浑壮阔,诗人却写它“犹嫌束”,更突出了黄河渴望自由、不受拘束的特点。

- “山入潼关不解平”,秦岭山脉进入潼关后就再也不知何谓平坦,同样运用拟人手法,将山人格化。

山本来是静止的,但诗人笔下的山“不解平”,表现出群山的巍峨险峻和桀骜不驯。

这两句诗表面上是写山河的壮阔与不羁,实际上也是诗人自己内心渴望冲破封建束缚、追求自由的写照。

谭嗣同作为维新派人士,他的思想在当时受到封建传统的诸多限制,他借对潼关山河的描写,表达了自己对自由、变革的向往,展现了他豪迈奔放的激情和冲破封建罗网、追求个性解放的愿望。

潼关谭嗣同原文及翻译和赏析

潼关谭嗣同,是宋代文学家谢安《多情词》中的一篇文章。

潼关谭嗣同原文大致表达了这样一种思想:人们要看到,即便路途艰辛,也要坚持自己的信念,只有坚持才能实现心愿。

原文如下:“分明当潼关,一雁声空啼。

山远天外,烟涛苍茫。

小轩窗,正梳妆。

相顾无言,惟有泪千行。

料得年年肠断处,明月夜,短松冈。

”

翻译:

分明就是潼关,一只雁唱出孤独的声音。

山外天际,海潮苍茫。

小轩窗内,正在梳妆。

彼此面面相觑,无语间,流下千行泪水。

记得往昔时分,夜里月华明,青石墙头短柏树。

赏析:

谢安的文章《潼关谭嗣同》描写的是一种不堪回首的思念,勾起人们离别的惆怅和返乡的宿命。

文章在开头描述潼关:“一雁声空啼”、“烟涛苍茫”。

由此可以看出,潼关是一个空虚的地方,凄凉的情景形成了与主人公心绪相匹配的氛围。

文章接着描述了一个小轩窗,里面有两个人正在梳妆,他们相视无言,只能流下千行泪水。

文章这里形象而详实地描绘出了分离时的

场景,为了体现出主角的态度,文章最后提到,“明月夜,短松冈”。

月光明晃,柏树短小,可以体现出主角的孤独和苦闷,表达了一种不舍得离去的深刻痛感,也寓意着,虽然离别很艰难,但要永远坚持自己的信念,才能实现心愿。

从谢安的文章《潼关谭嗣同》中可以看出,谢安用简洁而有力的语言,表达了分离和离别是一件多么伤感的事情,尽管路途艰辛,但也要坚持自己的信念,才能实现心愿。

正如此文最后一句所暗示的,“短松冈”,能够在漫长的路上不断地鼓舞自己,一路前行。

潼关谭嗣同原文及翻译这首诗以表达了诗人希望潼关将士以史为鉴的忧国之情。

本文潼关谭嗣同原文及翻译由编辑收集整理,希望大家喜欢!潼关谭嗣同原文及翻译这是杜甫非常著名的一首诗,也是杜甫的代表作“三吏三别”之一。

其原文如下:潼关吏杜甫士卒何草草,筑城潼关道。

大城铁不如,小城万丈余。

借问潼关吏:“修关还备胡?”要我下马行,为我指山隅:“连云列战格,飞鸟不能逾。

胡来但自守,岂复忧西都。

丈人视要处,窄狭容单车。

艰难奋长戟,万古用一夫。

”“哀哉桃林战,百万化为鱼。

请嘱防关将,慎勿学哥舒!”潼关吏翻译:士卒劳役是多么劳苦艰辛,在潼关要道筑城。

大城比铁还要坚固,小城依山而筑,高达万丈。

请问潼关吏:你们重新修筑潼关是为了防御叛军吗?潼关吏邀请我下马步行,为我指着山隅为我介绍情况:“那些防御工事高耸入云端,即使飞鸟也不能越逾。

胡贼来犯只要据守即可,又何必担心西都长安呢。

您看这个要害的地方,狭窄到只能一辆车子通过。

在战事紧急时挥动兵器拒守,真是‘一夫当关万夫莫开”呀。

”“令人哀痛的是桃林塞那一败仗,唐军死伤极多,惨死黄河。

请嘱咐守关诸将领,千万别蹈哥舒翰仓促应战的覆辙。

”潼关吏字词解释:⑴潼关:在华州华阴县东北,因关西一里有潼水而得名。

⑵草草:疲劳不堪之貌。

何:多么⑶大城铁不如,小城万丈余:上句言坚,下句言高。

城在山上故曰万丈余。

⑷备胡:指防备安史叛军。

⑸要:同“邀”,邀请。

⑹连云列战格:自此句以下八句是关吏的答话。

连云言其高,战格即战栅,栅栏形的防御工事。

⑺西都:与东都对称,指长安。

⑻丈人:关吏对杜甫的尊称。

⑼艰难:战事紧急之时。

奋:挥动。

⑽桃林二句:桃林,即桃林塞,指河南灵宝县以西至潼关一带的地方。

三年前,占据了洛阳的安禄山派兵攻打潼关,当时守将哥舒翰本拟坚守,但为杨国忠所疑忌。

在杨国忠的怂恿下,唐玄宗派宦官至潼关督战。

哥舒翰不得已领兵出城,结果全军覆没,许多将士被淹死在黄河里。

⑾哥舒:即哥舒翰。

潼关吏主旨:此诗借潼关吏之口描述潼关天险,表达了诗人对当初桃林一战溃败的遗憾,希望守关将士们一定要以史为鉴,好好利用潼关天险保卫长安的安全。

潼关谭嗣同原文及翻译(三篇)潼关谭嗣同原文及翻译 1终古高云簇此城,秋风吹散马蹄声。

河流大野犹嫌束,山入潼关不解平。

赏析这位英气勃发的少年,骑马登上半山间的潼关古道,傍山监河,乘兴前进,任清脆的马蹄声被猎猎西风吹散、吹远,飞入滚滚的云涛里。

大概从古到今,这巍峨的.雄关就被白云,团团簇拥着,一直不曾解围吧?伟大的壮观还在更高更远的地方。

潼关地处陕西、山西、河南三省交界点,南邻华山群峰,东望豫西平原。

诗人立马城关,眼见黄河从北面高原峡谷奔腾怒吼而来,到悬崖脚下猛然一转弯,奔向平坦广阔的原野,但气势却不见缓和,好像仍嫌河床箍得太紧;而那连绵不断的山峰,在关东并不怎样惹眼,刚入潼关便突兀而起、耸入云天,一座座争奇斗险,唯恐自己显得平庸!自然,所谓大河“犹嫌束”、群山“不解平”,全是黄河、华山的磅礴气势在诗人心理上所引起的感应,反映着这位少年诗人豪迈奔放的激情和冲决封建束缚、追求思想__的愿望,而这愿望,这激情,同当时神州大地上正在崛起的变革图强的社会潮流,是完全合拍的。

十九世纪末叶,在我国历史上,是一个民族危机空前严重的时代,也是一个民族精神空前高扬的时代。

透过少年谭嗣同这首充满浪漫__精神的山水绝句,我们仿佛听到一个迅速临近的新时代的脚步声。

谭嗣同谭嗣同(1865—1898),字复生,号壮飞,汉族,湖南浏阳人,是__近代资产阶级著名的__、思想家,维新志士。

他主张__要强盛,只有发展民族工商业,学习__资产阶级的__。

公开提出废科举、兴学校、开矿藏、修铁路、办工厂、改官制等变法维新的主张。

写文章抨击清__的__投降__。

1898年参加__变法,失败后被杀,年仅三十三岁,为“__”之一。

__作品《仁学》、《寥天一阁文》、《莽苍苍斋诗》、《远遗堂集外文》等。

潼关谭嗣同原文及翻译 2这是杜甫非常著名的一首诗,也是杜甫的__作“三吏三别”之一。

其原文如下:潼关吏杜甫士卒何草草,筑城潼关道。

大城铁不如,小城万丈余。

潼关原文、翻译注释及赏析潼关原文、翻译注释及赏析原文:潼关清代:谭嗣同终古高云簇此城,秋风吹散马蹄声。

河流大野犹嫌束,山入潼关不解平。

译文:终古高云簇此城,秋风吹散马蹄声。

自古以来高高云层就聚集在这座雄关之上,秋风阵阵总是吹散哒哒的马蹄声。

河流大野犹嫌束,山入潼关不解平。

奔腾而过的黄河与辽阔的原野还嫌太过约束,从华山进入潼关后更不知什么是平坦。

注释:终古高云簇(cù)此城,秋风吹散马蹄声。

潼(tóng)关:关名。

故址在今陕西省潼关县北,为古代东西往来的要隘。

终古:自古以来。

簇:丛聚。

河流大野犹嫌束,山入潼关不解平。

河流:指奔腾而过的黄河。

束:约束。

不解平:不知道什么是平坦。

解,懂得。

赏析:此诗首句写潼关雄踞山腰,下临黄河,形势十分险要;次句写作者行经此地,马蹄声声,被秋风吹散,点明时间和旅程;三、四句写黄河浩浩荡荡以及潼关境域内的山峦起伏。

全诗豪迈奔放,写景与言情巧妙结合,含蓄又生动。

诗的首句以一种远景式的遥望,展现潼关一带苍茫雄浑的气象。

紧接着,第二句以轻捷、有力的笔调,将“秋风”“马蹄声”引入诗中,不但以听觉形象补充了前一句所造成的视觉形象,进一步渲染出潼关一带独具的氛围,而且打破了原先画面的静态,给全诗增添了一种动感。

对于久处书斋的文弱书生来说,萧瑟秋风也许是惹人伤感的凄凉之物,但对胸怀大志,亦文亦武的诗人来说,秋风中那矫健的马蹄声却更能催动豪情。

他在壮阔的天地间策马驰骋,感到欣喜,感到痛快,感到精神上的极大的自由。

接下来的三、四句,则转从河和山方面来写。

在前面那种状态下,诗人极目四望,眼前的自然景物也呈现出新奇的姿态:那从群山中冲决而出的黄河,尽管已奔入辽阔的平原,但仍嫌受束缚似的在不断冲击着河岸;而西去的群山,虽然走向与黄河相反,但仿佛也在力戒平坦,一更比一峰高。

这样透过壮阔险峻的背景,就把潼关写活了。

同时将写景与言情巧妙地结合起来,融进了诗人要求冲破约束的奔放情怀,是自我性格含蓄而又生动的描绘。

《潼关谭嗣同诗题的意思》小朋友们,今天咱们来聊聊谭嗣同写的《潼关》这首诗的题目意思。

潼关呀,是一个地方的名字。

它在咱们国家的陕西省,那里有高高的山,还有雄伟的关隘。

谭嗣同呢,是一位很了不起的人。

他写这首诗,就是想把他看到潼关这个地方时的感受和想法表达出来。

比如说,咱们去一个很漂亮的公园,看到了五颜六色的花,还有好玩的滑梯,心里有很多的喜欢和惊喜,就想把这种感觉告诉别人。

谭嗣同看到潼关的时候,也是这样的心情。

他觉得潼关这个地方很特别,很有气势。

那里的山高大雄伟,风呼呼地吹着,让人感觉特别自由。

所以他就写了这首诗,来告诉大家潼关的美和那种让人激动的感觉。

小朋友们,这样说是不是能明白一点啦?《潼关谭嗣同诗题的意思》小朋友们,咱们接着来理解《潼关谭嗣同诗题的意思》。

潼关这个地方呀,就像是一个大大的城堡。

它在山的中间,守护着我们的国家。

谭嗣同去了那里,被它的壮观给吸引住啦。

他看到高高的山峰,就好像是一个个巨人站在那里。

风从山谷里吹过来,呼呼作响。

就好像有一次,我们去爬山,爬到山顶的时候,看到了很远很远的地方,心里特别兴奋。

谭嗣同也是这样,他被潼关的景色打动了,所以就用诗把这种感觉写下来。

他想让更多的人知道潼关的美,知道那里的山,那里的风,都是那么独特。

小朋友们,是不是觉得很有意思呀?《潼关谭嗣同诗题的意思》小朋友们,咱们继续说《潼关谭嗣同诗题的意思》。

潼关啊,是一个很重要的地方。

那里有很多古老的故事。

谭嗣同到了潼关,他看到的不只是山和关隘,还感受到了一种力量。

比如说,我们看到解放军叔叔站岗,会觉得他们很威风,很有力量。

谭嗣同看到潼关的时候,也有这样的感觉。

那里的风呼呼吹着,好像在说一些勇敢的话。

谭嗣同就把这种感觉放进了诗里。

他希望我们读了他的诗,也能感受到潼关的了不起。

小朋友们,这下能懂一些了吧?。

关于诗词潼关的信息今天给各位分享诗词潼关的知识,其中也会对进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,现在开始吧!关于潼关的古诗关于潼关的古诗1.潼关[清] 谭嗣同终古高云簇此城,秋风吹散马蹄声。

河流大野犹嫌束,山入潼关不解平。

2.东归晚次潼关怀古[唐] 岑参暮春别乡树,晚景低津楼。

伯夷在首阳,欲往无轻舟。

遂登关城望,下见洪河流。

自从巨灵开,流血千万秋。

行行潘生赋,赫赫曹公谋。

川上多往事,凄凉满空洲。

3.奉和入潼关[唐] 许敬宗曦驭循黄道,星陈引翠旗。

济潼纡万乘,临河耀六师。

前旌弥陆海,后骑发通伊。

势逾回地轴,威盛转天机。

是节岁穷纪,关树荡凉飔。

仙露含灵掌,瑞鼎照川湄。

冲襟赏临睨,高咏入京畿。

4.潼关道中[唐] 郑谷白道晓霜迷,离灯照马嘶。

秋风满关树,残月隔河鸡。

来往非无倦,穷通岂易齐。

何年归故社,披雨剪春畦。

5.入潼关[唐] 李世民崤函称地险,襟带壮两京。

霜峰直临道,冰河曲绕城。

古木参差影,寒猿断续声。

冠盖往来合,风尘朝夕惊。

高谈先马度,伪晓预鸡鸣。

弃繻怀远志,封泥负壮情。

别有真人气,安知名不名。

6.潼关[宋] 汪元量蔽日乌云拨不开,昏昏勒马度关来。

绿芜径路人千里,黄叶邮亭酒一杯。

事去空垂悲国泪,愁来莫上望乡台。

桃林塞外秋风起,大漠天寒鬼哭哀。

7.过潼关[唐] 温庭筠地形盘屈带河流,景气澄明是胜游。

十里晓鸡关树暗,一行寒雁陇云愁。

片时无事溪泉好,尽日凝眸岳色秋。

麈尾角巾应旷望,更嗟芳霭隔秦楼。

8.出潼关[唐] 吴融重门随地险,一径入天开。

华岳眼前尽,黄河脚底来。

飞轩何满路,丹陛正求才。

独我疏慵质,飘然又此回。

9.潼关[明] 王廷相天设潼关金陡城,中条华岳拱西京。

何时帝劈苍龙峡,放与黄河一线行。

潼关的诗句潼关的诗句1、《山坡羊·潼关怀古》元代:张养浩峰峦如聚,波涛如怒,山河表里潼关路。

望西都,意踌躇。

伤心秦汉经行处,宫阙万间都做了土。

兴,百姓苦;亡,百姓苦!译文:(华山的)山峰从四面八方会聚,(黄河的)波涛像发怒似的汹涌。

《潼关》谭嗣同赏析习题及答案【部编版七上】

内容:【原诗】【翻译】【作者】【背景】【主题思想】【赏析】

【原诗】

终古高云簇此城,秋风吹散马蹄声。

河流大野犹嫌束,山入潼关不解平。

【译文】

自古以来高高云层就聚集在这座雄关之上,秋风阵阵总是吹散得得的马蹄声。

奔腾而过的黄河与辽阔的原野还嫌太过约束,从华山进入潼关后更不知什么是坦平。

【作者】

谭嗣同,字复生,号壮飞,湖南浏阳人,清朝末年维新派政治家、思想家。

其所著的《仁学》,是维新派的第一部哲学著作,也是中国近代思想史中的重要

著作。

谭嗣同早年曾在家乡湖南倡办时务学堂、南学会等,主办《湘报》,又倡

导开矿山、修铁路,宣传变法维新,推行新政。

公元1898年(光绪二十四年)

谭嗣同参加领导戊戌变法,失败后被杀,年仅33岁,为“戊戌六君子”之一。

【背景】

谭嗣同写这首诗时才十四岁,当时随父赴甘肃上任,途径陕西潼关,被北方的特有的壮阔风景所震撼,欣然下笔,遂有此诗。

【主题思想】

这首诗表达了诗人豪迈奔放的激情和冲破封建舒服、追求思想解放的愿望。

【赏析】

此诗首句写潼关雄踞山腰,下临黄河,形势十分险要;次句写作者行经此地,马蹄声声,被秋风吹散,点明时间和旅程;三、四句写黄河浩浩荡荡以及潼关境域内的山峦起伏。

全诗豪迈奔放,写景与言情巧妙结合,含蓄又生动。

诗的首句以一种远景式的遥望,展现潼关一带苍茫雄浑的气象。

紧接着,第二句以轻捷、有力的笔调,将“秋风”“马蹄声”引入诗中,不但以听觉形象补

充了前一句所造成的视觉形象,进一步渲染出潼关一带独具的氛围,而且打破了原先画面的静态,给全诗增添了一种动感。

对于久处书斋的文弱书生来说,萧瑟秋风也许是惹人伤感的凄凉之物,但对胸怀大志,亦文亦武的诗人来说,秋风中

那矫健的马蹄声却更能催动豪情。

他在壮阔的天地间策马驰骋,感到欣喜,感到痛快,感到精神上的极大的自由。

接下来的三、四句,则转从河和山方面来写。

在前面那种状态下,诗人极目四望,眼前的自然景物也呈现出新奇的姿态:那从群山中冲决而出的黄河,尽管已奔入辽阔的平原,但仍嫌受束缚似的在不断冲击着河岸;而西去的群山,虽然走向与黄河相反,但仿佛也在力戒平坦,一更比一峰高。

这样透过壮阔险峻的背景,就把潼关写活了。

同时将写景与言情巧妙地结合起来,融进了诗人要求冲破约束的奔放情怀,是自我性格含蓄而又生动的描绘。

这里的诗人即高山、大河,高山、大河即是诗人。

因为诗人已把自己的精神投射到了高山、大河之上,在高度的审美愉悦中,诗人已与高山、大河进入了同一状态,彼此相融,浑然不分而这“犹嫌束”“不解平”的黄河,高山,即是诗人傲岸不羁雄奇磊落胸怀的写照是诗人特有的冲决一切罗网、奋发昂扬的心态的外化。