第 章 含水上升规律

- 格式:ppt

- 大小:1.36 MB

- 文档页数:1

第一章项目研究的背景及意义20世纪50年代以来,全世界油田开发的总趋势是充分利用水驱动力来采出油藏内部的石油。

这样做一方面是为了获得较高的最终采收率,同时还是为了在开发过程中保持高产稳产。

在天然水驱能量不足的情况下,很多油田都采用了人工注水的油田开发方案。

对于水驱油田来说,无论是依靠人工注水或是天然水驱采油,油田在结束无水采油期以后都将转入含水生产,并且含水将逐步上升,最终还要影响油田稳产。

刚性水压驱动驱油动力:动力来源于有充足供水能力的边、底水的水头压能、注入水的能量。

驱动条件:油层与边水或底水相连通,边水有露头或底水水源充足,边水露头与油层之间高差大,油水层渗透率高,且油水区之间连通性好;注水开发时,注采比等于1;原始地层压力高于饱和压力。

在刚性水压驱动方式下,由于边、底水或注入水水源供给充足,所以生产过程中地层压力保持不变,产液量不变;随着含水不断上升,产油量不断下降;地层压力高于饱和压力不变,生产气油比不变。

弹性水压驱动驱油动力:主要依靠油藏含油部分以外广大含水区岩石和地层水弹性势能。

驱动条件:存在边、底水但不活跃,一般边水无露头或有露头但因地层连通性差、渗透率低、水源供给不足;若人工注水开发时,注水速度赶不上采液速度;开采过程中,地层压力始终保持高于饱和压力。

弹性水压驱动时当边、底水或注入水能量不足时,水侵量小于采液量,造成地层亏空,引起地层压力下降,含水区及含油区岩石和流体释放弹性能进行驱油。

生产过程中地层压力不断下降,产液量下降,产油量下降;由于地层压力高于饱和压力,生产气油比保持不变。

除了上述两种驱动方式以外,油田开发中还有弹性驱动、溶解气驱动、气压驱动、重力驱动等多种驱动方式及复合驱动。

第二章油田含水上升规律综述2.1摘要认识油田含水上升规律,研究油田含水上升的地质因素,制定切实可行的控制含水增长措施,是开发水驱油田的一件经常性的而且是极为重要的工作,同时油田含水率和采出程度与油层性质、开发水平等有很大关系。

一般从两方面入手:1、含水上升主要是由于注入水引起的含水上升分析日注水量(注水强度)与含水的关系,注水强度大的下调注水,注水强度低的上调注水(特别是有孔隙水的高水饱油藏来说,这点尢为重要)如果是因裂缝引起的含水上升,一方面化堵调剖面、封堵高含水层,动用其它层,一方面停注,另外就直接转注如果是尖峰吸水引起注入水突进的,采用下调注水、剖面改造等方法2、含水上升主要是由于油井引起的分析采液强度与含水的关系,确定合理的采液强度(对于底水油藏、油水粘度比大的油藏来说,非常重要)分析流压(动液面)与含水、产量的关系,适当提高流压如果剩余油低(一般油井含水缓慢自然上升,采出程度高)的井,提高采液量对于油井含水上升,我认为主要从下面几点入手1.首先分析含水上升原因,通过化验鉴定水的矿化度,从而判断水的来源。

2.若水是来自生产层位,说明是水淹或根据地质图件判断出水具体层位,若是来自地表水,说明是窜层或上部有漏点,则可以通过找漏等措施,判断漏点以后,执行堵漏。

3.生产层位出水一般根据隔层厚度的大小,采取的措施有卡堵、填砂、注灰、打桥塞等措施实现分层开采的目的。

4.水淹层则可以采取调整对应水井的注水量,调驱等措施达到控制含水上升的目的。

1、油井含水急剧上升的危害当油井的含水达到98%时,意味着油井失去了开采价值,可见含水对油井生产的重要性,油井含水急剧上升对油井的生产造成很大的影响,首先是减缓了单井的采油速度,由于含水的急剧上升,造成日产油量急剧下降,从而减缓了单井的采油速度;其次是由于含水急剧上升,造成油层内大量原油开采不出来,从而降低了区块的采收率;再次,由于局部油井含水的急剧上升,造成注入水沿水线突进,一方面造成局部油层水淹,另一方面造成平面矛盾加剧,使其他区域油层注水见效慢或没有注水效果。

2、油井含水急剧上升的原因油井含水急剧上升是多方面原因造成的,分析研究以下几种情况。

2.1油井措施后含水急剧上升。

油井酸化措施后,含水急剧上升,而且一直居高不下,分析原因,一方面是酸化措施时,喷挤酸化液压力过大,造成油层裂缝增多,从而水线推进通道增多;另一方面酸液的浓度较高,酸液与疏通了高渗层或底水。

一般从两方面入手:1、含水上升主要是由于注入水引起的含水上升分析日注水量(注水强度)与含水的关系,注水强度大的下调注水,注水强度低的上调注水(特别是有孔隙水的高水饱油藏来说,这点尢为重要)如果是因裂缝引起的含水上升,一方面化堵调剖面、封堵高含水层,动用其它层,一方面停注,另外就直接转注如果是尖峰吸水引起注入水突进的,采用下调注水、剖面改造等方法2、含水上升主要是由于油井引起的分析采液强度与含水的关系,确定合理的采液强度(对于底水油藏、油水粘度比大的油藏来说,非常重要)分析流压(动液面)与含水、产量的关系,适当提高流压如果剩余油低(一般油井含水缓慢自然上升,采出程度高)的井,提高采液量对于油井含水上升,我认为主要从下面几点入手1.首先分析含水上升原因,通过化验鉴定水的矿化度,从而判断水的来源。

2.若水是来自生产层位,说明是水淹或根据地质图件判断出水具体层位,若是来自地表水,说明是窜层或上部有漏点,则可以通过找漏等措施,判断漏点以后,执行堵漏。

3.生产层位出水一般根据隔层厚度的大小,采取的措施有卡堵、填砂、注灰、打桥塞等措施实现分层开采的目的。

4.水淹层则可以采取调整对应水井的注水量,调驱等措施达到控制含水上升的目的。

1、油井含水急剧上升的危害当油井的含水达到98%时,意味着油井失去了开采价值,可见含水对油井生产的重要性,油井含水急剧上升对油井的生产造成很大的影响,首先是减缓了单井的采油速度,由于含水的急剧上升,造成日产油量急剧下降,从而减缓了单井的采油速度;其次是由于含水急剧上升,造成油层内大量原油开采不出来,从而降低了区块的采收率;再次,由于局部油井含水的急剧上升,造成注入水沿水线突进,一方面造成局部油层水淹,另一方面造成平面矛盾加剧,使其他区域油层注水见效慢或没有注水效果。

2、油井含水急剧上升的原因油井含水急剧上升是多方面原因造成的,分析研究以下几种情况。

2.1油井措施后含水急剧上升。

油井酸化措施后,含水急剧上升,而且一直居高不下,分析原因,一方面是酸化措施时,喷挤酸化液压力过大,造成油层裂缝增多,从而水线推进通道增多;另一方面酸液的浓度较高,酸液与疏通了高渗层或底水。

o 一、水驱油田含水采油期划分与含水上升规律●1.水驱油田含水采油期划分(1)无水采油期:含水率小于2%; (2)低含水采油期:含水率2%~20%; (3)中含水采油期:含水率20%~60%; (4)高含水采油期:含水率6%~90%; (5)特高含水采油期:含水率大于90%。

●2.含水上升规律生产实践表明,一个天然水驱或人工水驱的油藏,当 它全面开发并进入稳定生产以后,其含水达到一定程度并 逐步上升时,将有关的两个动态参数在单对数坐标纸上作 图,可得到明显的直线关系,称该曲线为水驱特征曲线。

6-2 油田含水规律的研究和预测油田含水规律的研究和预测o 一、水驱油田含水采油期划分与含水上升规律这条直线一般从中含水期 开始(含水率20%左右)出现, 而到高含水期仍保持不变。

在 油田的注采井网、注采强度保 持不变时,直线性质始终保持 不弯,当注采方式变化后,则 出现拐点,但直线关系仍然成立。

人们就可以运用这一定量规律来描述和预测各油田在 生产过程中的含水变化,产油水情况,最终采收率及可采 储量等。

6-2 油田含水规律的研究和预测油田含水规律的研究和预测 水驱曲线o 二、水驱特征曲线的类型及基本关系式●1.甲型水驱曲线水驱油藏含水达到一定程度后(一般在中、高含水期), 累积产油量与累积产水量的关系曲线在半对数坐标上是一条 直线,其基本关系式为:★常数a的物理意义; ★水驱曲线形态与开发效果。

●2.乙型水驱曲线甲型水驱曲线表达式中各项分别对时间求导后,得到水 油比与累积产水量的关系为:6-2 油田含水规律的研究和预测油田含水规律的研究和预测 aN b W p p / lg lg + = a W Q Q WOR Pw 3 . 2 0== )1 3 .2 ww P f fa W - = ( 或:o 二、水驱特征曲线的类型及基本关系式将水油比与累积产水量的关系代入甲型水驱曲线表达式中,得: 即:其中:●3.无量纲水驱特征公式甲型水驱公式中各项除以原始地质储量得:优点:无论油田大小如何,均可用同样的无量纲参变量表达,数值大小不同反映效果不一样。

不同含水阶段油井变化规律及管理策略摘要:不同的水驱油田开发过程中,均有不同的含水上升规律。

影响含水上升率的因素较多,主要取决于油水粘度比和油层渗透率级差,因此不同条件的油藏含水上升规律各不相同。

对于一个油藏,注水开发的过程中,油水粘度比影响着阶段采收率和含水上升率。

经济技术条件下精细描述地下构造提高认识,采取有针对性的措施,确保老井产油,是油藏经济开发的需要,也是老区水驱油藏接替稳产的有利保障。

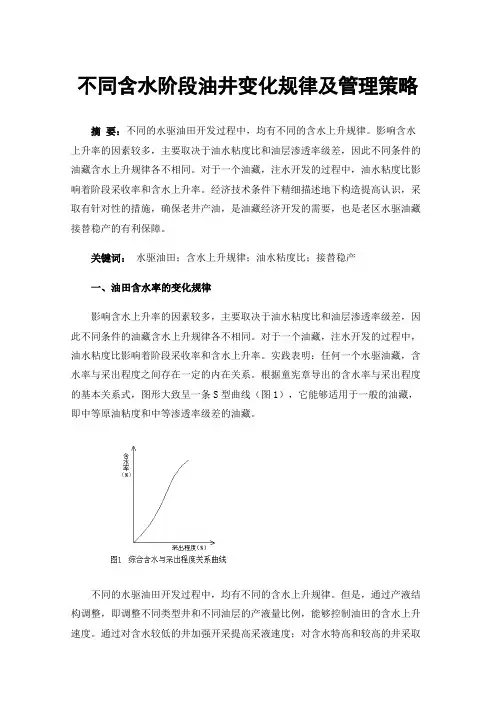

关键词:水驱油田;含水上升规律;油水粘度比;接替稳产一、油田含水率的变化规律影响含水上升率的因素较多,主要取决于油水粘度比和油层渗透率级差,因此不同条件的油藏含水上升规律各不相同。

对于一个油藏,注水开发的过程中,油水粘度比影响着阶段采收率和含水上升率。

实践表明:任何一个水驱油藏,含水率与采出程度之间存在一定的内在关系。

根据童宪章导出的含水率与采出程度的基本关系式,图形大致呈一条S型曲线(图1),它能够适用于一般的油藏,即中等原油粘度和中等渗透率级差的油藏。

不同的水驱油田开发过程中,均有不同的含水上升规律。

但是,通过产液结构调整,即调整不同类型井和不同油层的产液量比例,能够控制油田的含水上升速度。

通过对含水较低的井加强开采提高采液速度;对含水特高和较高的井采取分层控制注水和分层堵水,控制其产液量增长速度;再加上注采系统调整、井网加密调整和三次采油等方法调整,能够较有效地控制含水上升速度。

主要开发层系为馆陶组,属河流相正韵律砂岩油层,具有油层埋藏浅,胶结疏松,易出砂,串层现象严重的特点。

由于所辖区块位于断层附近,受断层影响,油层发育差,与其他区块比较还具有泥质含量高,渗透性、含油饱和度差异大等特点。

油田进入特高含水期,原油靠注入水冲洗携带出来,含水变化基本稳定,随着采出程度的增大,含水相应增高是正常的。

但单井和小范围含水出现大的波动,可以肯定的说管理上和井下管柱上出现问题,油层水淹、边水、底水的影响、注采调配效果不佳、防砂堵水失效,都不同程度的影响油井含水。

植物生理学理论(第一章到第三章)植物生理学理论总结归纳第一篇植物的物质产生和光能利用第一章植物的水分生理水分生理包括水分的吸收、水分在植物体内的运输和水分的排出等3个过程。

第一节植物对水分的需要一、植物的含水量1、不同植物的含水量不同;2、同一种植物生长在不同环境中,含水量也不同;3、在同一植株种,不同器官和不同组织的含水量的差异也甚大。

二、植物体内水分存在的状态1、水分在植物细胞内通常呈束缚水和自由水两种状态(1)束缚水:靠近胶粒而被胶粒吸附束缚不易自由流动的水分(不参与代谢作用,但与植物抗性大小有密切关系)(2)距离胶粒较远而可以自由流动的水分(参与各种代谢作用,自由水占总含水量的百分比越大,则植物代谢越旺盛)①由于自由水含量多少不同,所以细胞质亲水胶体有两种不同的状态:一种是含水较多的溶胶(sol);另一种含水较少的凝胶(gel)2、水分子距离胶粒越近,吸附力越强;相反,则吸附力越弱。

3、自由水/束缚水低→凝胶耐旱自由水/束缚水高→溶胶三、水分在植物生命活动中的作用1、水分是细胞质的主要成分2、水分是代谢作用过程中的反应物质3、水分的植物对物质吸收和运输的溶剂4、水分能保持植物的固有姿态第二节植物细胞对水分的吸收植物细胞吸水主要有3中方式:扩散、集流、和渗透作用一、扩散:这是一种自发过程,指由于分子的随机热运动所造成的物质从浓度高的区域向浓度低的区域移动,扩散是物质顺着浓度梯度进行的。

二、集流:是指液体中成群的原子或分子在压力梯度下共同移动。

水分集流与溶质浓度梯度无关。

●水孔蛋白的作用:水分在细胞内的运输;水分长距离运输;调整细胞内的渗透压。

三、渗透作用:指溶剂分子通过半透膜而移动的现象。

渗透作用水势梯度儿移动。

1、水势的公式:ΨW=μW-μ0W/V W=△μW/V W2、水势=水的化学势/水的偏摩尔体积=N·m·mol-1/m3·mol-1=N·m-2=Pa3、溶液越浓,水势越低。

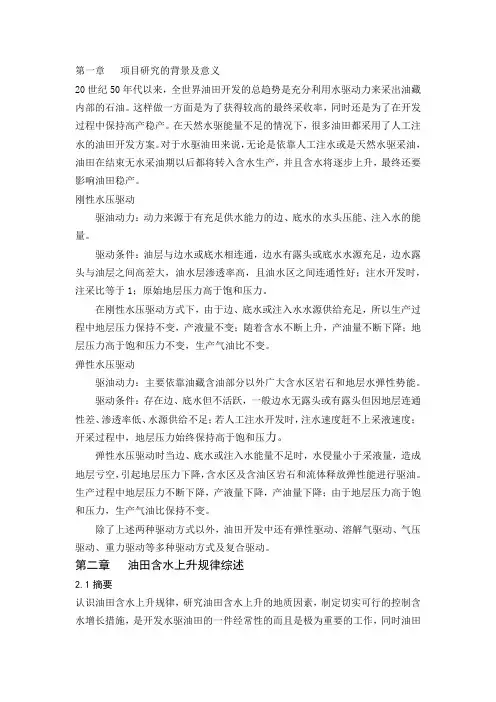

文章编号:1673-8217(2009)04-0054-02含水率上升规律预测新方法张诗笛1,杨 宇1,吕新东1,田禾茂(成都理工大学能源学院,四川成都610059)摘要:介绍了一种求解含水率变化规律新方法,该方法方便、简捷,首先通过公式推导得到一个复合参数与采出程度的线性关系,利用回归求得其线性关系式,进而求得含水率随采出程度上升规律。

实际油田的应用表明,对处于中高含水期的油田,该方法预测的含水率准确性非常高。

关键词:油水相对渗透率;含水率;采出程度中图分类号:TE33 文献标识码:A正确预测含水上升规律对预测油田可采储量等开发指标具有很重要的意义[1-4]。

目前预测油藏含水率主要有各种预测模型和童氏标准曲线图版法[5-6]。

但是,前一种方法的预测模型往往不具有广泛性,而后一种方法在应用时有时难以找到中低含水率的理论点。

本文介绍的方法,虽然在推导过程中使用了相对渗透率关系式,但是在求解过程中并没有使用实验得出的相渗关系,因此,可操作性非常强,且对处于中高含水期的油田,该方法预测的含水率准确性非常高。

1 公式推导大多数沉积岩石的相对渗透率曲线一般呈两端弯曲、中间平直的状态。

其直线段可如下表示[1]:K ro K rw=a e -bSw (1)式中:系数a 、b 主要受岩石和流体性质的影响,如渗透率、粘度、孔隙大小和分布及润湿性等。

而含水率与水油比的关系式为[2]:f w =F F +oB o(2)又地下水油比公式为:F =o w K rwK ro(3)联立(1)、(2)、(3)可得:f w =11+ o B o w o K r o K rw =11+ o B o woa e -bS w(4)进一步化简变换可得:ln [(1fw-1)B o o ow]=ln a -bS w (5)又采出程度和含水饱和度的关系式如下:R =S w -S wi1-S w i (6)联立式(5)(6)两式进一步推导可得:ln [(1f w-1)B o o ow]= (ln a -bS w i )-b(1-S w i )R (7)令A=ln a -bS w i ,B =b (1-S w i ),Y =ln[(1f w -1)B o o 0w],于是式(7)可变换为:Y =A -BR(8)可见Y 与R 在直角坐标系中呈直线关系,经线性回归可得回归系数A 和B 的值,进而可求出式(1)中的系数a 和b 的值。