油井含水急剧上升的原因探讨

- 格式:doc

- 大小:31.00 KB

- 文档页数:3

镇原油田镇340区块底水上升规律及稳产对策镇原油田镇340区块是中国重要的油田之一,在该区块的开发过程中,底水上升问题成为了制约产量稳定的重要因素。

本文将对该区块底水上升规律进行研究,并提出相应的稳产对策。

底水上升规律的研究是了解底水运动机制的基础,也可以为油田的开发和管理提供科学依据。

根据对该区块的实地调研和数据分析,我们发现底水上升主要有以下几个规律:1. 季节性变化:底水上升呈现出明显的季节性变化,夏季上升速度较快,冬季上升速度较慢。

这是由于夏季水量增多,地下水位上升导致的。

2. 年际变化:底水上升的幅度和速度也会受到年际变化的影响。

一些极端气候事件,如大幅度的降水或干旱,都可能导致底水上升的变化。

3. 地理分布差异:底水上升在不同区域之间可能存在一定的差异。

地质构造、水文条件等因素都会影响底水的运动规律,因此不同区块之间可能存在底水上升速度的差异。

针对以上规律,我们可以采取一系列的稳产对策来应对底水上升问题:1. 引入外部水源:可以考虑引入外部水源来补充田区的水资源,以缓解夏季底水上升速度过快的情况。

可以通过水井、水渠等方式引水,或者利用雨水收集设施来收集降雨水源。

2. 加强管理措施:加强对底水运动的监测和预测,及时掌握底水的上升趋势和变化规律,以便及时采取相应的措施。

并建立相应的底水管理制度,定期进行水位、水质等监测。

3. 加强地下水开发和利用:合理开发和利用地下水资源,可以减少地下水位上升的速度。

可以通过井阻和水驱等方式引导底水的流动路径,以控制底水上升的速度。

4. 精确调整油井开采方案:针对底水上升规律的不同季节性变化,可以采取相应的调整措施。

在夏季底水上升速度较快时,可以适当减少油井注水量,以保持油井的稳定产量。

5. 提高注水井的效果:注水井是调控底水上升的重要手段,可以通过调整注水井的位置和压力来控制底水的上升速度。

提高注水井的效果,提高油井的注水率,可以有效控制底水上升的速度。

生产油井含水突升原因分析及处理措施摘要:针对渤海油田某油井生产过程中出现的含水突升、产液量及井底流压上涨等情况开展了要因分析,通过要因分析认为是该井管柱原封堵工具(防上顶工具时效,丢手管柱上移)失效,原生产层位水窜所致,这也通过作业中起出丢手管柱后得到了验证。

基于此,为彻底解决油井含水突升问题,采取了现场对管柱组合由普合管柱+丢手管住更改为Y分管柱的应对措施,作业结束后启泵投产,通过跟踪生产数据分析,措施应用达到了目的要求,该油井含水恢复到了常规水平,成效显著。

同时也为后续类似情况的产生提供了相关参考依据。

关键词:生产油井;含水突升;防上顶工具;丢手管柱1油井生产现状渤海油田某口油井目前日产液93m3,日产油0.5m3,含水99%,流压11.3MPa。

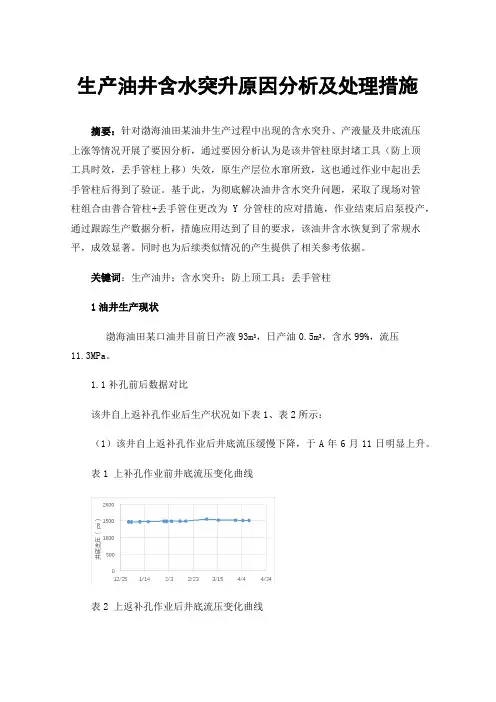

1.1补孔前后数据对比该井自上返补孔作业后生产状况如下表1、表2所示:(1)该井自上返补孔作业后井底流压缓慢下降,于A年6月11日明显上升。

表1 上补孔作业前井底流压变化曲线表2 上返补孔作业后井底流压变化曲线(2)该井上返补孔前含水一直较高,上返补孔作业后含水明显下降后趋于稳定,于6月11日突然上升,如下表3、表4所示。

表3 上返补孔作业前含水率变化曲线表4 上返补孔作业后含水率变化曲线(3)该井自上返补孔作业后电机温度缓慢上升,于A年6月11日明显下降,如下表5、表6所示。

表5 上返补孔作业前电机温度变化曲线表6上返补孔作业后电机温度变化曲线(4)该井自上返补孔作业后产液量基本稳定,于A年6月11日明显上升,表下表7所示。

表7 上返补孔作业后产量变化曲线本井于A年6月11日00:30到1:10期间,井温由40℃下降至38℃,在4:00左右上升至50℃,后继续缓慢上升,目前稳定在54℃。

油压由3.5MPa上涨至4.5MPa,套压稳定在3MPa左右。

A年6月10日化验含水分别为2.3%和1.9%,平均化验含水2.1%,在现场发现参数异常后,多次取样,发现含水较高,平均含水99.1%,同时倒入计量后,产液量由40m3/d上涨至92m3/d。

镇原油田镇340区块底水上升规律及稳产对策镇原油田是中国西北地区重要的油气田之一,其中镇340区块是该油田的重要区块之一。

底水上升是油田开采过程中一种常见的现象,如果不及时采取措施,将会严重影响油田的开发效果和经济效益。

本文将分析镇340区块底水上升规律,并提出相应的稳产对策。

一、底水上升规律1. 底水上升的原因底水上升的原因比较复杂,一般包括自然原因和非自然原因。

自然原因主要包括地层压力下降、水库蓄水、降雨等因素,非自然原因主要包括人为钻井、注水和压裂等因素。

在镇340区块,地下水源主要来自于基岩透水层,地下水流动方向和速度受到地层构造和水文地质条件的影响。

随着油田开采的逐步推进,地层压力逐渐降低,地下水逐渐向油层运移,导致底水上升。

实际生产中,底水上升形式多种多样,比较常见的形式有以下几种:(1) 地面水涌现模式:地面水从井口处喷涌而出,形成“喷雾”状或“水柱”状。

(2) 油井涌水模式:地下水自然或人为地侵入油井,与产油流体混合后随产油流体一起流出。

(3) 涌水升井模式:地下水在地下集聚形成水体,因井壁渗漏或压力梯度等影响而逐渐进入油层,使油层底部的水面上升。

(4) 底水污染模式:地下水污染油田,使生产井涌水量突然增加。

底水上升具有以下特点:(1) 非均匀性:底水上升的速度和范围在不同区域存在明显的差异。

(2) 随采油程度深入而加剧:随着油田开采程度的加深,地层压力降低速度加快,底水上升速度也会加快。

(3) 主要影响油层生产:底水上升主要影响油层产量和采收率,对油管路、设备和环保都带来一定的影响。

二、稳产对策为应对底水上升,保证油田的稳产稳储,需要采取以下措施:建立完善的监控系统,及时监测底水上升情况。

常规采用的方法有涌水试井、渗透试验、产水率测试、超声波检测等,从而及时发现底水上升的早期迹象,为采取措施提供依据。

2. 加强井壁防污措施采取措施严密封堵油井和井壁的漏点。

密封材料要具有韧性和粘性,能承受压力变化和地震等影响,同时具有一定的耐温性和防水性能,能有效防止底水渗入钻井孔中。

油井含水急剧上升的原因探讨1、油井含水急剧上升的危害当油井的含水达到98%时,意味着油井失去了开采价值,可见含水对油井生产的重要性,油井含水急剧上升对油井的生产造成很大的影响,首先是减缓了单井的采油速度,由于含水的急剧上升,造成日产油量急剧下降,从而减缓了单井的采油速度;其次是由于含水急剧上升,造成油层内大量原油开采不出来,从而降低了区块的采收率;再次,由于局部油井含水的急剧上升,造成注入水沿水线突进,一方面造成局部油层水淹,另一方面造成平面矛盾加剧,使其他区域油层注水见效慢或没有注水效果。

2、油井含水急剧上升的原因油井含水急剧上升是多方面原因造成的,分析研究以下几种情况.2.1油井措施后含水急剧上升.油井酸化措施后,含水急剧上升,而且一直居高不下,分析原因,一方面是酸化措施时,喷挤酸化液压力过大,造成油层裂缝增多,从而水线推进通道增多;另一方面酸液的浓度较高,酸液与疏通了高渗层或底水。

所以这也是底水油藏措施中应特别注意的问题。

对于有高渗层的应该采取暂堵后进行措施,对于底水油藏应该控制措施强度,即酸化时控制喷挤酸化压力及酸液浓度.2。

2底水发育区域油井在热洗、修井等措施之后含水大幅上升。

在地水发育区域油井在热洗、修井等措施的时候,工作液中的滤液进入地层中,形成水相堵塞。

就水湿性地层而言,油相/气相要想进入井筒,就必须克服油—水或气—水界面上的毛管压力。

若地层能量太低,无法克服这个压力,造成井筒内只有水而无油气,也就是形成了所谓的水锁损害。

一般来说,在低渗地层中,尤其是低渗气藏,水锁比较严重。

2.3注入水沿高渗透带突进。

2。

3。

1高渗透油层含水急剧上升。

在高渗透油层中,如果油水井层位对应较好,油井易受到注入水注水效果,当注入水量大大超过采出液即注采比较高时,容易加快油层水淹,待油层大面积水淹后,水驱油效率大大降低,变成了以水洗油的情况,含水居高不下。

2。

3。

2中低渗透油层含水急剧上升。

在中低渗透油层中,含水急剧上升大多数的原因是层间矛盾加剧,单层突进造成的.在中低渗透层,由于层与层之间渗透率不一样,注入水沿渗透率较高的油层突进,容易造成含水急剧上升。

吉林油田新民采油厂控制含水上升的分析【摘要】随着我国国民经济的不断上升和国民生产力总值的提高,充分显示出了各行各业的发展。

其中石油产业一直是一个倍受重视的产业,从1995年起我国已经成为出口石油的大国,石油企业得到了空前的发展,技术领域也有了一定的建树。

由于我国的地形差异和地质特征,使得在不同区域内油田采油厂的作业内容和作业方式有所差异。

还有采油厂的日常表现也会有不同。

本文探讨了吉林新民采油厂的工作情况和问题,在含水方面的技术还有欠缺,对于石油开采业而言,如果不加以控制采油设备和原油含水量,那么就会影响企业各个环节的作业情况,石油企业的效益就会大大降低。

因此吉林油田采油厂必须对含水量进行控制,才能把握好整体的石油开采。

本文探讨了吉林油田采油厂控制含水上升的原因以及方法措施。

【关键词】吉林油田新民采油厂含水上升的原因控制含水上升的方法四元分析法的应用前景在吉林油田采油厂中含水上升是一个长期发生和难以控制的现象,含水上升规律和递减规律是目前难以掌握住的特点。

目前对于两组规律的内在联系及含水上升规律的主要影响因素已经初步认识和研究。

含水上升的因素经研究结果表明:采油厂含水上升的规律通常随可采储量采出程度的变化而变化,规律图像是先凹后上升后转凸形上升,上升到峰值后开始下降。

认清含水上升的规律可以更准确地预测吉林油田采油厂含水上升的研究。

应用数值模拟计算、油水渗透率图像、小井距资料显示,分别分析了油层的非均质性、原油粘度、以及开发原油的措施调整分析对吉林油田采油厂含水上升影响因素。

针对这些因素有效展开讨论,并推出了解决方法。

1 吉林油田新民采油厂含水上升的原因吉林油田采油厂含水上升速度较快很难达到稳产,近年来,通过开展水驱规律研究、油田地质研究等一系列研究工作,找到了导致吉林油田采油厂含水上升的因素。

主要因素分为地质因素和开发因素,只有发现了问题所在才能从根本上找到控制含水上升的措施。

(1)地质因素就是吉林油田的油层固有属性对含水上升的影响。

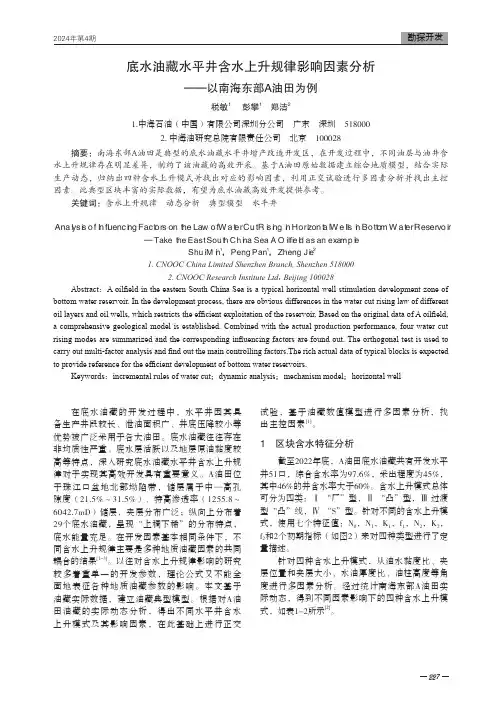

227在底水油藏的开发过程中,水平井因其具备生产井段较长、泄油面积广、井底压降较小等优势被广泛采用于各大油田。

底水油藏往往存在非均质性严重、底水层活跃以及地层原油黏度较高等特点,深入研究底水油藏水平井含水上升规律对于实现其高效开发具有重要意义。

A油田位于珠江口盆地北部坳陷带,储层属于中—高孔隙度(21.5%~31.5%)、特高渗透率(1255.8~6042.7mD)储层,夹层分布广泛;纵向上分布着29个底水油藏,呈现“上稠下稀”的分布特点,底水能量充足。

在开发因素基本相同条件下,不同含水上升规律主要是多种地质油藏因素的共同耦合的结果[1-3]。

以往对含水上升规律影响的研究较多着重单一的开发参数,理论公式又不能全面地表征各种地质油藏参数的影响。

本文基于油藏实际数据,建立油藏典型模型。

根据对A油田油藏的实际动态分析,得出不同水平井含水上升模式及其影响因素,在此基础上进行正交试验,基于油藏数值模型进行多因素分析,找出主控因素[1]。

1 区块含水特征分析截至2022年底,A油田底水油藏共有开发水平井51口,综合含水率为97.6%,采出程度为45%,其中46%的井含水率大于60%。

含水上升模式总体可分为四类:Ⅰ “厂”型,Ⅱ “凸”型,Ⅲ 过渡型“凸”线,Ⅳ “S”型。

针对不同的含水上升模式,使用七个特征值:N 0,N 1,K 1,f 1,N 2,K 2,f 2和2个初期指标(如图2)来对四种类型进行了定量描述。

针对四种含水上升模式,从油水黏度比、夹层位置和夹层大小、水油厚度比、油柱高度等角度进行多因素分析。

经过统计南海东部A油田实际动态,得到不同因素影响下的四种含水上升模式,如表1-2所示[2]。

底水油藏水平井含水上升规律影响因素分析——以南海东部A油田为例税敏1 彭攀1 郑洁21.中海石油(中国)有限公司深圳分公司 广东 深圳 5180002. 中海油研究总院有限责任公司 北京 100028摘要:南海东部A油田是典型的底水油藏水平井增产改造开发区,在开发过程中,不同油层与油井含水上升规律存在明显差异,制约了该油藏的高效开采。

如何有效控制油井含水上升如何有效控制油井含水上升摘要:油井生产过程中,含水急剧上升会对生产造成很大的影响。

特别是随着油田勘探开发的不断深入,平面矛盾和层间矛盾日益突出,产量递减加大。

当油井含水上升到98%时,这就意味着油井失去了开采价值。

本文提出了以控制含水上升,减缓油井水淹的速度,来促进单元持续稳定开发。

关键词:综合含水平面矛盾层间矛盾渗透率生产参数常规稠油一、区块基本概况1.区块地质概况滨8-3块位于平方王油田穹隆背斜构造中部,为低渗透常压具有气顶的穹隆背斜构造多层薄层状砂岩油气藏。

有统一的油气界面(-1510m)和油水界面(-1560m)。

1.1油层分布情况滨8-3块沙四中储层比较发育。

储层厚度60.6-85.6m,平均单井15.6层68.9m。

平面上,中心部位较厚,滨4-5-52井区达85.6m 以上,在滨4-5-2井处仅为59.6m。

第1砂层组为较大的原生气顶,主力油层在2、3砂层组,全区分布。

4砂层组只在中部局部分布。

1.2 储层物性滨8-3块物性较差,渗透率低,非均质严重。

2砂层组渗透率为0.074μm2,3砂层组渗透率为0.089μm2 。

总的是在剥蚀区的中部部位渗透率较高(滨4-3-7井渗透率为0.081μm2),四周较低,最低渗透率为0.019μm2(滨4-5-7井)。

2.开采现状截止到2012年底,该块共投产油井45口,开井29口,日产液642,日产油56吨,综合含水91.3%采油速度0.46%。

投产水井25口,开井11口,日注水量641方/天,月注采比0.98。

总体处于低产能,低采油速度,高采出程度,高含水开发阶段。

二、含水上升原因1.静态因素1.1油井构造位置差异,水线方向上的井点含水上升快平方王油田沙四中油藏的注水方向与地应力方向大致相同,成条带状,造成水线方向上的井点含水上升快,而垂直于水线方向上的井点注水不受效。

另外,受构造高差的影响,在注水开发过程中构造高部位水井比构造低部位水井对油井的影响大。

联合站原油外输含水偏高的原因分析与处理对策原油外输中含水偏高可能是由多种原因造成的,如采油工艺不完善、管道泄漏、储油设备故障、输送管道阻塞等。

本文将对这些原因进行分析,并提出处理对策。

采油工艺不完善是导致原油外输含水偏高的主要原因之一。

在采油过程中,不可避免地会带入一定量的水。

如果采油工艺不科学、不完善,无法有效分离原油和水,就会导致原油外输含水偏高。

为了解决这个问题,可以采取以下对策:改进采油工艺,提高水和油的分离效率;增设分离设备,如水力旋流器、油水分离器等,用于有效分离原油和水。

管道泄漏也是原油外输含水偏高的原因之一。

对于长期运行的输油管道,由于受到环境和外界因素的影响,如腐蚀、磨损等,会导致管道泄漏,从而使外输的原油中含水量增加。

为了解决这个问题,可以采取以下对策:加强管道检测和监控,定期检查管道的完整性,及时发现并修复漏点;增加防腐蚀措施,对管道进行防腐蚀处理,延长使用寿命。

储油设备故障也会导致原油外输含水偏高。

储油设备由于长时间使用或者操作不当,容易出现故障,导致原油与水无法有效分离,进而影响外输原油的含水率。

为了避免储油设备故障给原油外输带来的问题,可以采取以下对策:定期检查和维护储油设备,包括罐体、防漏措施等;加强操作人员培训,提高操作技能和安全意识。

输送管道的阻塞也可能导致原油外输含水偏高。

管道中的沉积物、杂质等会逐渐堆积,形成阻塞物,降低管道流量,导致原油在输送过程中与水混合。

为了解决这个问题,可以采取以下对策:定期清理管道,去除沉积物和杂质;加强管道保养,及时修复管道漏点和破损部位,保证管道的畅通。

原油外输含水偏高的原因可能是多方面的,如采油工艺不完善、管道泄漏、储油设备故障、输送管道阻塞等。

通过改进工艺、加强管道检测和维护、定期清理管道等措施,可以有效降低原油外输的含水率,提高原油外输的质量和效益。

联合站原油外输含水偏高的原因分析与处理对策原油外输是石油行业的重要环节,直接与石油加工和市场运营相关。

然而,在原油外输过程中,含水问题一直是困扰行业和企业的难点问题。

如何分析原油外输高含水的原因,并采取有效的处理对策,已成为行业和企业需要着重关注的内容。

一、原因分析1.装载端污染装载端是原油外输管线的起点,油田油气生产过程中的污染物质以及设备的老化、磨损、腐蚀等因素会导致原油污染,从而提高了原油含水率。

2.管道内腐蚀原油外输管道是一个长期运行的系统,其内部的腐蚀问题影响着原油质量与含水率。

随着管道腐蚀增加,管道内壁面的平滑度则会下降,从而使管道内液体运动会出现影响,使得原油含水率增加。

3.水分的溶解度不同原油的水溶解度不同,含水量高的原油,尤其是含深层水的原油,可能会形成微乳液,使得原油含水率更高。

4.过程管控不当过程管控不当也是原油外输高含水的主要原因之一。

例如,生产管道压力过高、运输温度过低、管道检修水平较低、过度挤压导致管道破裂、出现泄漏点等问题,都可能导致管道中的水蒸气或液态水混合进入原油中,从而提高了原油的含水率。

二、处理对策1.装载前处理通过对原油进行合理的处理和过滤,去除其中的杂质和水分,可以有效地降低原油的含水率。

装载前处理应该包括:过滤去除油田污染物、调整油水分离设备的操作参数、使用有效的杀菌剂、添加适量的防腐剂等。

完善的管道内腐蚀监测和控制措施,可以有效地降低原油中的水分含量。

该措施的关键在于:管道内壁面的清洗、保护层的涂覆、高质量的涂料、定期的检查与维修等。

3.选择合适的运输方案通过选择合适的运输模式和方案,保证管道的运行温度和压力达到最优状态,可以确保原油外输过程中减少水的混合,从而有效地降低原油含水率。

优化管道运行压力、温度等参数,采用高级监控系统进行实时监测管道的运行情况,设置静电导电的防雷措施,避免灌注过程的损伤等,可以有效地提高过程管控能力,降低原油含水率。

结论原油外输含水偏高问题,需要站点负责人、工程技术人员等相关人员共同努力,进行分析、处理和管理,才能确保原油质量得以保证。

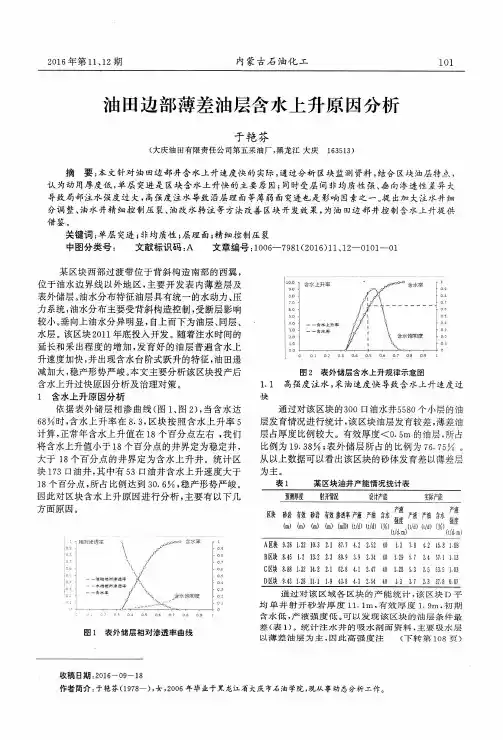

影响油田含水上升规律的地质因素分析舒通燕,宋丽娜,徐 越,董丽艳(大庆油田有限责任公司第四采油厂第一油矿) 影响含水上升的因素可分为地质因素和开发因素两类,地质因素是油层的固有属性对含水上升规律的影响,开发因素是开发调整过程中采取的一些调整方式和调整措施对含水上升规律的影响。

这里主要介绍分析地质因素的影响。

影响油田含水上升规律的地质因素主要有三项:一是油层的非均质性;二是原油粘度;三是含水阶,不同的含水阶段,含水上升规律有很大差别。

1 非均质性严重,含水上升速度快为了研究油层非均质性对含水上升规律的影响,设计了不同渗透率级差下的两层模型,其含水上升规律见图1,油层的非均质程度越高,含水上升速度越快。

在中、高含水期,油层非均质程度对含水上升的影响较大,到了特高含水期,即含水高于90%以后,油层非均质程度对含水上升的影响作用相对变小。

图1 油层非均质性对含水上升率影响数模关系曲线2 油水粘度比高,综合含水与采出程度关系曲线凸向含水轴原油粘度是影响油田含水上升规律的重要的因素,随着油水粘度比的增大,含水上升速度加快。

图2是应用油水相渗曲线计算出的不同油水粘度比对含水上升规律影响的关系曲线。

可以看出,随着油水粘度比的增加,中高含水期的含水上升速度会大副度加大。

图2 不同油水粘度比下含水与采出程度关系曲线前苏联M.M.伊万诺娃根据注水开发的一些油藏的资料绘制了含水率与可采储量采出程度关系曲线,根据含水上升变化规律,可将这些油藏划分为三组(图3)。

图3 水驱砂岩油藏含水率与采出程度关系第一组油藏油水粘度比在3左右,这组油藏含水率曲线沿坐标的对角线延伸,在整个开发过程中,含水上升速度几乎保持不变。

40内蒙古石油化工 2008年第13期 收稿日期:2008-02-15作者简介:舒通燕(1972-),男,黑龙江大庆人,助理工程师,从事油藏开发管理工作。

第二组曲线位于第一组曲线的右侧,这是一组低粘油藏,其油水粘度比小于3,这组油藏低含水期含水上升慢,采出程度高。

镇原油田镇340区块底水上升规律及稳产对策镇原油田镇340区块是中国石油股份有限公司的一个重要油田,自投产以来一直在稳步发展中。

随着油田开发的深入,底水上升规律对油田产量稳定性产生了一定的影响。

为了保持油田的稳产,需要深入研究底水上升规律,并制定相应的对策。

本文将从底水上升规律和稳产对策两个方面进行探讨。

一、底水上升规律底水上升是指地下底水随着油气开采过程而上升的现象。

底水上升导致油井底部产能下降,从而影响油田的产量稳定性。

底水上升规律受多种因素影响,主要包括地质构造、油藏开采方式、地层性质等。

1. 地质构造地质构造是影响底水上升的重要因素之一。

油田地质结构复杂,地下底水受地层裂缝、孔隙等影响,容易形成不均匀的上升规律。

不同地质构造对底水上升规律有着不同的影响,因此需要根据实际地质情况精准把握底水上升的规律。

2. 油藏开采方式油田的开采方式会直接影响底水的上升规律。

传统的采油方式一般是直接提高井口压力来进行开采,这种方式容易导致底水上升的速度过快;而水驱和气驱等新型开采方式,可以通过持续注入水或气来控制底水上升速度,减缓产能下降的趋势。

3. 地层性质地层的孔隙度、渗透率等参数会直接影响底水的上升规律。

地质勘探过程中需要深入研究地层性质,并根据实际情况制定相应的开采方案,以减缓底水上升的速度。

二、稳产对策在深入了解底水上升规律的基础上,制定相应的稳产对策是保持油田产量稳定性的关键。

稳产对策主要包括技术手段、管理措施和科研投入等方面。

1. 技术手段针对底水上升规律,可以采取一系列的技术手段来减缓底水上升的速度。

可以采用注水、注气等压裂技术来改变地下孔隙结构,降低底水上升的速度;通过增加井口压力或者改变采油方式来控制底水上升的速度等。

2. 管理措施加强对油田的管理和监控是保持稳产的重要手段。

需要建立健全的生产管理体系,定期对油田进行巡视和检查,及时发现问题并采取措施加以解决;同时加强对油田人员的培训和技术交流,提高生产管理水平。

联合站原油外输含水偏高的原因分析与处理对策随着国内炼油厂的增加和需求的不断增长,原油外输成为了我国重要的能源进口渠道之一。

但是,在原油外输运输过程中,含水含量偏高的问题也时常出现。

本文就从原油外输含水偏高的原因分析以及处理对策两方面进行探讨。

1.生产过程中的水分污染油田开采时,地下水往往会随着原油流入油井,成为原油中的一部分。

同时,引入外界的空气中也会存在水分,这些水分都会随着原油流入管道中。

如果不加以处理,这些水分会成为原油中的含水,导致原油含水率偏高。

在油田采集后,原油需要通过管道输送到炼油厂进行加工。

在运输过程中,管道中的水蒸气会与原油发生混合,形成原油中的含水。

同时,管道泄漏也有可能会引入大量的水分。

尤其是在管道铺设较长、穿越潮湿地区时,这种风险更为突出。

3.运输设施的污染造成管道内积水管道内如果出现积水,也会带入海量的水分。

一般情况下,管道内积水的产生和运输设施的经营维护密切相关。

如管道漏水的处理不及时,越积越多,最终形成内部水体;又比如管道被污染堵塞,也会滞留水体等。

1.完善采油工艺,减少水分污染减少原油中含水的方法,首先要从油田生产入手。

在采油过程中,要加强地下水的封闭和保护工作,避免地下水夹杂在原油中。

此外,还可利用化学方法提高原油的表面张力,使水分难以与油顺畅混合。

2.优化管道运输工艺,控制含水率在管道运输过程中,要选择合适的管道材料,采用先进的防漏措施,以确保管道内部的密封性。

同时,还要进行适当的管道清洗,以避免管道内积水。

在运输过程中加入除湿剂可以有效控制管道中的水分含量。

3.提高运输设施的维护水平针对管道被污染、清洗不及时等原因导致的管道内部积水、腐蚀等情况要及时处理,防范管道积水造成含水偏高等问题的产生。

同时,应定期对管道进行清洗、消毒等维护工作,保证管道的运营安全。

4.强化检测监控,及时采取措施在外输过程中,要加强原油含水率的检测和监控工作。

建立特殊的管道水分含量检测系统,对于含水过高的油品,及时采取处理措施,以达到保护管道和油品质量的目的。

降低外输原油含水的分析及对策

近年来,随着我国对能源需求的不断增长,原油的需求量也在不断增加。

由于油井储

层条件的限制,我国的许多油田采出的原油都含有较高的含水量,这对原油的加工和贸易

带来了一定的困扰。

降低外输原油含水就成为了必要的任务。

我们需要深入分析导致外输原油含水高的原因。

一方面,我国的油田普遍存在水驱采

油工艺,这种方法在采油过程中会带入大量的地下水,导致采出的原油含水率较高。

油井

的维护和管理也是原油含水率高的原因之一。

油井的老化、泄漏等问题会导致水分进入油井,从而影响采出的原油品质。

针对以上分析,我们可以制定一些对策以降低外输原油含水。

应加强对油田的管理和

维护,定期对油井进行检修和维护工作,及时修复漏油的井口和管道,防止地下水的进入。

我们可以考虑采用一些新的采油技术,例如聚合物驱油、蒸汽驱油等,来替代传统的水驱

采油工艺,从而减少地下水的进入。

对于水驱采油过程中产生的含水原油,可以采用分离

工艺进行处理,以提高原油的质量。

我们还可以通过提高原油的处理技术来降低外输原油含水。

可以采用油水分离技术,

通过物理或化学方法将水和原油分离,以减少含水率。

可以加强储运系统中的管道防水措施,防止雨水或其他外界水分进入到原油中。

降低外输原油含水是一个亟待解决的问题。

通过加强油田管理和维护、采用新的采油

技术、改进原油处理工艺等多种对策,可以有效减少外输原油含水,提高原油的质量和可

用性。

这不仅有利于提高我国原油产业的竞争力,也符合我国对能源的可持续发展需求。

清洗世界Cleaning World 第36卷第10期2020年10月综述专爲文章编号:1671-8909(2020)10-0104-002油藏含水上升规律分析及问题探讨王红(中国石油辽河油田分公司沈阳釆油厂,辽宁沈阳110316)摘要:随着油井开采的不断深入,会出现见水的情况,导致油井内部的含水量明显提升,彩响油田的产量,甚至直接导致油井关闭,无法正常生产。

对此,在油藏开采过程中,分析其含水上升规律能够更好地衡量油井的含水量以及未来可能出现的含水量变化。

根据这一油井含水量的变化规律,选择和恰当的处理方式,保证油井的正常生产。

本文对油藏含水上升规律加以分析,以便在实际开采工作中,更好的结合实际情况加以把握,提高油藏的开采效率。

关键词:油藏;含水;上升规律;见水中图分类号:TE357文献标识码:A0引言在油井开采过程中,一般都会选择注水开采的方式,本身地层含水量较高,再加上注水开采的影响,导致油井内部的含水量明显提升。

从油井开采过程的分析也可以看出,油井中的水主要来自于注水开采的水量和油井内部本身的水量。

根据油井开采的不同阶段,见水时间也会有所差别,相应的油藏含水上升规律也并不相同。

为了进一步保证油井的正常产量,需要分析油藏含水上升规律,这样能够对油藏进行动态分析,也能够找出最为理想的解决方案。

1油藏含水上升的影响因素具体分析油田开发效果,找出影响油藏开发的因素,其中有藏含水量增加是影响开采效率的主要因素,借助模型来展开深入分析。

1.1理想状态下的模型结合油田开发工作的具体实施,选择了反九点均匀理想模型这一单层均质模型作为基础,同时选择了反九点井网。

通过模型分析,可以看出现有开发的油井,在注水开发之后需要确保注水开采的平衡,避免污染经济,影响到之后的油藏开采。

在压力因素不变的前提下,随着采出层程度的增加,含水率会急速上升,然后逐渐的趋于平缓,呈缓慢上升趋势。

含水上升率也会随着油藏含水量的升高而呈现先急速上升,然后趋于平缓的趋势。

一般从两方面入手:

1、含水上升主要是由于注入水引起的含水上升

分析日注水量(注水强度)与含水的关系,注水强度大的下调注水,注水强度低的上调注水(特别是有孔隙水的高水饱油藏来说,这点尢为重要)

如果是因裂缝引起的含水上升,一方面化堵调剖面、封堵高含水层,动用其它层,一方面停注,另外就直接转注

如果是尖峰吸水引起注入水突进的,采用下调注水、剖面改造等方法

2、含水上升主要是由于油井引起的

分析采液强度与含水的关系,确定合理的采液强度(对于底水油藏、油水粘度比大的油藏来说,非常重要)

分析流压(动液面)与含水、产量的关系,适当提高流压

如果剩余油低(一般油井含水缓慢自然上升,采出程度高)的井,提高采液量

对于油井含水上升,我认为主要从下面几点入手

1.首先分析含水上升原因,通过化验鉴定水的矿化度,从而判断水的来源。

2.若水是来自生产层位,说明是水淹或根据地质图件判断出水具体层位,若是来自地表水,说明是窜层或上部有漏点,则可以通过找漏等措施,判断漏点以后,执行堵漏。

3.生产层位出水一般根据隔层厚度的大小,采取的措施有卡堵、填砂、注灰、打桥塞等措施实现分层开采的目的。

4.水淹层则可以采取调整对应水井的注水量,调驱等措施达到控制含水上升的目的。

1、油井含水急剧上升的危害

当油井的含水达到98%时,意味着油井失去了开采价值,可见含水对油井生产的重要性,油井含水急剧上升对油井的生产造成很大的影响,首先是减缓了单井的采油速度,由于含水的急剧上升,造成日产油量急剧下降,从而减缓了单井的采油速度;其次是由于含水急剧上升,造成油层内大量原油开采不出来,从而降低了区块的采收率;再次,由于局部油井含水的急剧上升,造成注入水沿水线突进,一方面造成局部油层水淹,另一方面造成平面矛盾加剧,使其他区域油层注水见效慢或没有注水效果。

2、油井含水急剧上升的原因

油井含水急剧上升是多方面原因造成的,分析研究以下几种情况。

2.1油井措施后含水急剧上升。

油井酸化措施后,含水急剧上升,而且一直居高不下,分析原因,一方面是酸化措施时,喷挤酸化液压力过大,造成油层裂缝增多,从而水线推进通道增多;另一方面酸液的浓度较高,酸液与疏通了高渗层或底水。

所以这也是底水油藏措施中应特别注意的问题。

对于有高渗层的应该采取暂堵后进行措施,对于底水油藏应该控制措施强度,即酸化时控制喷挤酸化压力及酸液浓度。

2.2底水发育区域油井在热洗、修井等措施之后含水大幅上升。

在地水发育区域油井在热洗、修井等措施的时候,工作液中的滤液进入地层中,形成水相堵塞。

就水湿性地层而言,油相/气相要想进入井筒,就必须克服油—水或气—水界面上的毛管压力。

若地层能量太低,无法克服这个压力,造成井筒内只有水而无油气,也就是形成了所谓的水锁损害。

一般来说,在低渗地层中,尤其是低渗气藏,水锁比较严重。

2.3注入水沿高渗透带突进。

2.3.1高渗透油层含水急剧上升。

在高渗透油层中,如果油水井层位对应较好,油井易受到注入水注水效果,当注入水量大大超过采出液即注采比较高时,容易加快油层水淹,待油层大面积水淹后,水驱油效率大大降低,变成了以水洗油的情况,含水居高不下。

2.3.2中低渗透油层含水急剧上升。

在中低渗透油层中,含水急剧上升大多数的原因是层间矛盾加剧,单层突进造成的。

在中低渗透层,由于层与层之间渗透率不一样,注入水沿渗透率较高的油层突进,容易造成含水急剧上升。

还有一个原因就是平面矛盾造成的,同一层内地渗透层有高渗透带,注入水容易沿高渗透带突进,从而造成含水急剧上升。

2.4套破井含水急剧上升

由于油井套管破,地层水沿套破位置进入油套环形空间,在进入井筒内,动液面直接返制井口,含水急剧上升。

3、油井含水急剧上升的提前预防

3.1、预防油井酸化时造成含水急剧上升。

可以在酸化的时候控制好酸化的压力及酸液的浓度。

3.2、预防油井热洗、修井等措施后含水急剧上升。

热洗或修井前首先要了解该井的地层压力及地层高压物性等参数、油层的润湿性,防止水锁造成含水急剧上升的情况发生。

3.3.1、预防注入水沿高渗透带突进造成含水急剧上升。

这个问题很复杂,首先要搞清楚水从哪里来的?哪个方向是注水受效的优势方向,在保证合理注采比的条件下调整注采强度,应该可以收到一些效果,不过含水上升规律与流度比等油藏流体性质密切相关,应该先判断是否符合本油藏含水上升规律,如果偏差不大,那进行局

部调整收到一定效果即可,否则可能是整个井网、层系、注采系统可能都要考虑调整,那就麻烦了。

判断见水方向本来就不简单,要控制那就更难了,特别是地层情况差的油田那就没辙了。

基本上先从油井开始,先控制产液量吧。

改变油水井的工作制度,加强油水井的堵水调剖作业。

调整井网密度。

3.3.2、预防中低渗透油层含水急剧上升。

分层开采有利于减缓层间干扰,发挥各油层的产油能力,有利于减缓含水率上升速度。

结合分层注水实施分层开采,可以扩大注入水波及体积。

另外井网调整、加密井布井、控制好采液强度、注采关系调整、调剖、堵水等都是预防含水急剧上升有效的手段。

如果已经高含水了,可以直接大液量开采,水洗油层得了。

同时实施一些注水调剖什么的,提高波及体积。

3.4、预防套破井含水急剧上升

如果含水上升不正常,结合完井井身结构(包括固井情况)、动态监测(包括水性资料、压力、温度、工程测井、井下作业验漏)等资料,判断是否套损套漏、管外水窜等,确认后采取封堵等针对性措施。