德国法学教育经典案例之特里尔葡萄酒拍卖案

- 格式:docx

- 大小:17.75 KB

- 文档页数:3

对天价葡萄案的案例分析辩方观点:一、从犯罪客观上看。

对被盗的葡萄价格我们需要重新进行鉴定。

《最高人民法院关于审理盗窃案件具体应用法律若干问题的解释》第五条规定,被盗物品的价格,应当以被盗物品价格的有效证明确定。

对于不能确定的,应当区别情况,根据作案当时、当地的同类物品的价格,并按照下列核价方法,以人民币分别计算:1、流通领域的商品,按市场零售价的中等价格计算;属于国家定价的,按国家定价计算;属于国家指导价的,按指导价的最高限价计算。

2、生产领域的产品,成品按本项之1规定的方法计算;半成品比照成品价格折算。

作为实验成果的葡萄,按照市场价格对葡萄进行价格鉴定,符合法律的要求,以市场价鉴定葡萄价值不足以达到足够认定盗窃罪的3000元,应属于小偷小摸的行为,而不属于盗窃犯罪。

至于林科所的十万投资,属于间接损失,是被告在做出行为时所无法认知的,对于被告实施行为时所无法认知到的损失,应属于民事赔偿领域,不能计入盗窃数额。

至于公诉方提到的葡萄的科研价值,在现实中是无法确定的,因为科研产品是以其成果鉴定其价值,而未完成的研究葡萄没有其科研成果,故其科研价值的判断应当如同科研所的10万元投入属于被告无法认知到的,不应计入盗窃金额。

二、从犯罪主观上看。

如果被告是怀有非法占有实验葡萄科研价值的话的确可以构成盗窃罪。

但从被告对葡萄直接食用和带走的行为我们可以推断,被告显然不存在这样的故意。

被告主观上对被食用的实验葡萄仅存在占有其食用价值的故意,对葡萄本身价值存在认知错误,主观上只认识到实验葡萄的食用价值,因而从犯罪主观上定罪,只能把被告认知到并故意占有的食用价值计算到盗窃金额中,不能把无法认知的科研价值计算到其盗窃金额中。

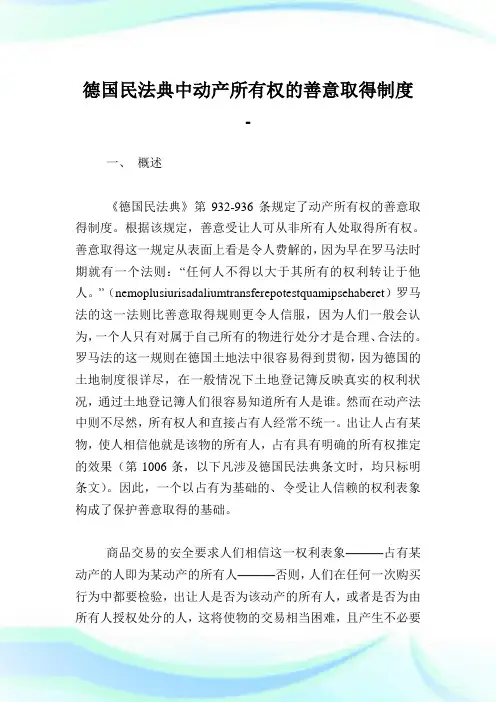

德国民法典中动产所有权的善意取得制度-一、概述《德国民法典》第932-936条规定了动产所有权的善意取得制度。

根据该规定,善意受让人可从非所有人处取得所有权。

善意取得这一规定从表面上看是令人费解的,因为早在罗马法时期就有一个法则:“任何人不得以大于其所有的权利转让于他人。

”(nemoplusiurisadaliumtransferepotestquamipsehaberet)罗马法的这一法则比善意取得规则更令人信服,因为人们一般会认为,一个人只有对属于自己所有的物进行处分才是合理、合法的。

罗马法的这一规则在德国土地法中很容易得到贯彻,因为德国的土地制度很详尽,在一般情况下土地登记簿反映真实的权利状况,通过土地登记簿人们很容易知道所有人是谁。

然而在动产法中则不尽然,所有权人和直接占有人经常不统一。

出让人占有某物,使人相信他就是该物的所有人,占有具有明确的所有权推定的效果(第1006条,以下凡涉及德国民法典条文时,均只标明条文)。

因此,一个以占有为基础的、令受让人信赖的权利表象构成了保护善意取得的基础。

商品交易的安全要求人们相信这一权利表象———占有某动产的人即为某动产的所有人———否则,人们在任何一次购买行为中都要检验,出让人是否为该动产的所有人,或者是否为由所有人授权处分的人,这将使物的交易相当困难,且产生不必要的费用。

然而,并不是只要存在权利表象,外人基于信任从非所有人那里取得占有,即可取得所有权。

只有在所有人根据自己的意愿将物交给他人占有,使外人对这一权利表象产生信任的情况下,才会使真正的所有人有可能承受不利后果。

比如,在所有人将物交给他人占有、而该他人转卖该物的情况下,所有人才承担风险。

因此,第935条排除丢失物的善意取得,但为了维持必要的交易安全,对于丢失的金钱或有价证券可例外地适用善意取得。

二、善意取得的构成要件(一)合意和交付的善意取得(第932条第1款第1句)如果出让人是非所有人,采用第929条第1句的转让方式向受让人交付了他人所有的物,那么,这个受让人———如果是善意的———即可根据第932条的规定取得该物的所有权。

德国法学教育经典案例之"特里尔葡萄酒拍卖案"学习过德国法律的人,那怕只是出去个人兴趣偶尔旁听或纯为辅修学分,应该无人不知这个著名的“特里尔葡萄酒拍卖案”(Triere r Weinve rstei gerun gsfal l)。

在几乎所有关于民法基础的德语教科书中,均可看到这个案例。

此案例事实之简单、设计之精妙、内涵之深厚,着实令人感叹!事实上,这个所谓的“案例”并未在现实生活中发生过,而是一个完全虚构的案例。

1899年,Herman n Isay在其著作《法律行为构成之意思表示》(Die Willen serklärung im Tatbes tande des Rechts geschäfts)一书中首次提到其设计的这一虚构案例。

此时,他正在德国特里尔市(即马克思故乡,该地区盛产德国著名的白葡萄酒)担任候补文官。

从此,该案例被法律界广泛讨论并在德国法学教材中沿用至今。

此案例精妙之一即为事实经过非常简单,寥寥几字足以描述:一个对特里尔市并不熟悉的A先生,进入到一个葡萄酒拍卖会现场。

当他看到自己认识的B先生时,便向他招手示意。

拍卖师抬头一看有人举手,直接落锤,将拍卖的葡萄酒拍给了A。

问题,A是否拍得该批葡萄酒并因此需要支付价款?如此简单的一个事实,为何会引起德国法律界的广泛讨论并作为经典案例沿用至今呢?这恰恰是该案例设计精妙之处。

对于举手之一动作如何理解和解释,正好可以用来阐释意思表示这一法学里最基本的概念。

要解答上面提到的问题,首先要简单解释下德国法对意思表示构成的理论解释。

对于意思表示这一抽象概念,德国法学界却像剖析一个实体一样,对其构成要件进行了分割,给人感觉就像在看医生拿着手术刀在解剖一只小白鼠,或是一个小朋友在一层层剥吃一个夹心蛋糕。

第1篇一、案件背景1989年11月9日,东德政府宣布开放柏林墙,这一事件标志着东德和西德重新统一。

然而,在柏林墙开放的前一天,一位名叫克里斯蒂安·普里茨的东德公民在试图翻越柏林墙时不幸身亡。

这一事件引发了国际社会的广泛关注,德国政府对此展开了调查。

二、案件经过1. 犯罪嫌疑人克里斯蒂安·普里茨的死亡引发了警方调查。

经过调查,警方发现克里斯蒂安·普里茨在翻越柏林墙时,被一名东德边防军士兵射杀。

这名士兵被认定为犯罪嫌疑人。

2. 侦查过程在案件发生后,德国警方迅速介入调查。

经过对现场勘查、目击者询问、监控录像分析等一系列侦查手段,警方掌握了以下证据:(1)监控录像显示,克里斯蒂安·普里茨在翻越柏林墙时,被一名东德边防军士兵射杀。

(2)目击者证实,当时有大量东德边防军士兵在柏林墙附近巡逻,其中一名士兵开枪射击了克里斯蒂安·普里茨。

(3)东德边防军士兵在事发后逃离现场,警方随后将其抓获。

3. 案件审理在案件审理过程中,德国法院对犯罪嫌疑人进行了审判。

以下是案件审理的几个关键环节:(1)法院认为,犯罪嫌疑人作为一名东德边防军士兵,在执行职务过程中,违反了《德国刑法》第114条的规定,即故意伤害他人身体。

(2)法院认为,犯罪嫌疑人在执行职务过程中,未能尽到必要的安全保障义务,导致克里斯蒂安·普里茨死亡,其行为构成重大过失。

(3)法院在审理过程中,充分考虑了犯罪嫌疑人的悔罪表现,以及其从军期间的表现。

三、案件结果德国法院经过审理,最终判决犯罪嫌疑人犯有故意伤害罪,判处其有期徒刑三年,缓刑五年。

此外,法院还要求犯罪嫌疑人在缓刑期间,参加心理辅导和社区服务,以帮助其重新融入社会。

四、案件评析1. 案件反映了德国法律的严格性。

在柏林墙倒塌案中,法院对犯罪嫌疑人的判决体现了德国法律对故意伤害罪的严厉打击。

2. 案件体现了德国法律的公正性。

在审理过程中,法院充分考虑了犯罪嫌疑人的悔罪表现和从军期间的表现,体现了法律的公正。

德国法学教育经典案例之"特里尔葡萄酒拍卖案"学习过德国法律的人,那怕只是出去个人兴趣偶尔旁听或纯为辅修学分,应该无人不知这个著名的“特里尔葡萄酒拍卖案”(Trierer Weinversteigerungsfall)。

在几乎所有关于民法基础的德语教科书中,均可看到这个案例。

此案例事实之简单、设计之精妙、内涵之深厚,着实令人感叹!事实上,这个所谓的“案例”并未在现实生活中发生过,而是一个完全虚构的案例。

1899年,Hermann Isay在其著作《法律行为构成之意思表示》(Die Willenserklärung im Tatbestande des Rechtsgeschäfts)一书中首次提到其设计的这一虚构案例。

此时,他正在德国特里尔市(即马克思故乡,该地区盛产德国著名的白葡萄酒)担任候补文官。

从此,该案例被法律界广泛讨论并在德国法学教材中沿用至今。

此案例精妙之一即为事实经过非常简单,寥寥几字足以描述:一个对特里尔市并不熟悉的A先生,进入到一个葡萄酒拍卖会现场。

当他看到自己认识的 B先生时,便向他招手示意。

拍卖师抬头一看有人举手,直接落锤,将拍卖的葡萄酒拍给了A。

问题,A是否拍得该批葡萄酒并因此需要支付价款?如此简单的一个事实,为何会引起德国法律界的广泛讨论并作为经典案例沿用至今呢?这恰恰是该案例设计精妙之处。

对于举手之一动作如何理解和解释,正好可以用来阐释意思表示这一法学里最基本的概念。

要解答上面提到的问题,首先要简单解释下德国法对意思表示构成的理论解释。

对于意思表示这一抽象概念,德国法学界却像剖析一个实体一样,对其构成要件进行了分割,给人感觉就像在看医生拿着手术刀在解剖一只小白鼠,或是一个小朋友在一层层剥吃一个夹心蛋糕。

德国法学理论认为,一个完整的意思表示,由内在意思(主观要件)和外在表示(客观要件)构成。

而内在意思,则又由三层意志构成,即行动意志(Handlungswille),表示意志(Erklärungswille)和行为意志(Geschäftswille)。

![德国吕特案+判决书[1]..](https://uimg.taocdn.com/a5821e16f18583d0496459b8.webp)

德国“吕特事件”之判决(1958)1、基本权利主要是人民对抗国家的防卫权;但在基本法的各个基本权利规定里也体现一种客观的价值秩序(Wertordnung),被视为是宪法上的基本决定,有效地适用于各法律领域。

2、基本权利间接透过私法上的规定在民事法中扩展其法律内涵。

此一内涵主要是指具有强制性格的规定,它对法官而言,透过概括条款特别容易实践。

3、民事法官如果没认清基本权利对民事法的影响,可能会因其判决而侵害基本权利(联邦宪法法院法第九○条)。

联邦宪法法院对于此种民事法庭的判决,只审核其是否有此类侵害基本权利的情事,而不过问法律上的瑕疵。

4、民事法上的规定也是基本法第五条第二项所称的“一般法律”,因而得限制意见表达自由的基本权利。

5、表意自由这一项基本权利对于自由民主国家具有特殊的意义,“一般法律”的解释,须从此一角度出发。

6、基本法第五条所保护的基本权利,不仅是某种意见的表达而已,而且也包括透过意见表达的精神活动。

7、一个含有呼吁杯葛的意见表达未必违反民法第八二六条所称的善良风俗;在权衡个案的所有情况下,也有可能经由表意自由在宪法上找到阻却违法的理由。

一九五八年元月十五日第一庭判决—1 BvR 400/51—本案件系关于汉堡市新闻处长Erich L . 不服汉堡地方法院一九五一年十一月二十二日的判决,所提之宪法诉愿——档案号码15.0.87\51——。

判决主文:汉堡地方法院一九五一年十一月二十二日判决——案号15.0.87/51——侵害宪法诉愿人源自基本法第五条第一项第一句的基本权利,应予废弃。

案件发回汉堡地方法院。

理由:A宪法诉愿人——当时的汉堡市新闻处长——于一九五○年九月二十日,为了庆祝“德国电影周”,在开幕典礼上,以汉堡新闻协会会长的身份,向在座的电影出租业者与电影生产业者的致词时,说了以下的话:“德国电影在第三帝国时代丧失了它的道德名声之后,现在却有一个人非常不适合来担任重振德国电影声誉的工作:这个人就是《犹太人,吉斯》这部电影的剧本作者与导演!选上他当德国电影的代表,将对整个世界有不可估计的损害,这个损害,我们希望能够避免。

第1篇一、案件背景莱比锡书展(Leipzig Book Fair)是德国乃至欧洲最具影响力的图书展览之一,每年吸引着来自世界各地的出版商、作家、学者和读者。

然而,在2001年,一场关于图书审查的争议将莱比锡书展推向了风口浪尖,成为德国法律史上一个经典案件。

二、案件经过2001年3月,德国作家沃尔夫冈·费尔希特(Wolfgang Eichwede)在莱比锡书展上出版了一本名为《撒旦的审判》(Der Prozess des Satans)的书籍。

该书以历史小说的形式,描述了德国历史上著名的犹太裔作家托马斯·曼(Thomas Mann)与纳粹德国的复杂关系。

在书中,费尔希特暗示托马斯·曼曾与纳粹德国合作,为纳粹宣传服务。

这一观点引起了公众的极大争议。

德国犹太裔作家、历史学家马丁·沃尔夫(Martin Walser)在《法兰克福汇报》上发表文章,指责费尔希特的书籍是对托马斯·曼的诽谤。

同时,德国政府、文化界和犹太裔社区纷纷表示抗议,要求禁止该书在书展上销售。

莱比锡书展主办方在面临巨大压力的情况下,决定禁止《撒旦的审判》在书展上销售。

这一决定引发了广泛的质疑和批评,有人认为这是对言论自由的侵犯,也有人认为这是对历史真相的掩盖。

三、法律判决案件最终由德国联邦宪法法院审理。

法院认为,莱比锡书展主办方禁止《撒旦的审判》销售的决定违反了德国宪法中关于言论自由的规定。

法院指出,虽然言论自由并非绝对,但在涉及历史评价和名誉问题时,言论自由仍应受到保护。

联邦宪法法院判决,莱比锡书展主办方必须允许《撒旦的审判》在书展上销售。

同时,法院要求主办方在书展现场设置警示标志,提醒读者该书内容可能引起争议。

四、案件影响莱比锡书展事件在德国乃至欧洲引起了广泛关注,成为言论自由与历史评价之间冲突的典型案例。

该案件不仅凸显了德国法律对言论自由的保护,也反映了德国社会在处理历史问题时所面临的困境。

2003年天价葡萄案件经济原理分析2003年8月,发生在XX的一起看似普通的刑事案件,却引起了社会公众和法学界的极大关注,在对该案件几方面情况的认定上,也出现了激烈的争论。

几个月过去了,有关司法机关尚未就案件作出裁决,但公众对本案的关注却并未随时间的推移而消减,相关的争议至今也未平息。

这就是被媒体广泛报道的“天价”葡萄案。

案情本身并不复杂,据有关媒体报道:2003年8月7日凌晨,四名外地来X民工,翻墙进入XX科学院林业果树研究所葡萄研究园内偷食葡萄,并在离开时偷摘大量葡萄用一编织袋带走,袋中葡萄共约47斤:他们所偷食和偷取的葡萄系XX科学院林业果树研究所投资40万元.历经10年培育研制的科研新品种。

四位民工的馋嘴之举令二十余株试验链中断,损失无法计量。

经XX巿物价局价格认证中心对被偷的葡萄进行估价,评估金额为1.122万元。

此后,四名民工中除一人年仅十六周岁且“情节显著轻微”被行政拘留外,其余三人被检察机关以盗窃罪批准逮捕。

由于三民工偷取的葡萄仅47斤,盗窃数额却被估价为一万余元,“天价”葡萄的名称由此得来,围绕该案而引发的诸如民工们的行为是否构成犯罪,如果构成犯罪,又是什么罪,如果构成盗窃,盗窃数额又应如何确定等争论,也随之产生。

笔者认为,这些争论正反映出了本案中几个值得思考的刑法问题。

诺特鲍姆案弗里得立希·诺特鲍姆1881年生于德国汉堡,其父母均为德国人。

依德国国籍法规定,诺特鲍姆出生时即取得了德国国籍。

1905年,在他24岁时离开了德国到危地马拉(以下简称危国)居住并在那里建立了他的商业活动中心和发展事业。

他有时出差到德国,或到其他国家度假,还曾经去探望他的自1931年起就居住在列支敦士登(以下简称列国)的兄弟;但直到1943年他的永久居所地都在危国,大约在1939年他离开危国到汉堡,并于同年10月到列国作暂短的小住,然后于同年1o月9日,以德国进攻波兰为标志的第二次世界大战开始的一个多月后他申请取得了列国的国籍。

依列国1934年1月4日公布的国籍法规定,外国人取得列国国籍必须的条件有:必须证明他已被允许若取得列国国籍就可以加人列支敦士登的家乡协会(Home corporation)。

免除这一要求的条件是须证实归化后将丧失他以前的国籍;——至少在列国居住3年,但这个条件在特殊情况下可以作为例外而免除;申请人需要与列国主管当局签订一项关于纳税责任的协议并交纳入籍费。

如符合上述规定的条件并经列国主管机关的审查批准,列国国王可以赋予他国籍。

诺特鲍姆申请取得列国国籍,同样适用该法的规定。

但他寻求了3年居留期的例外,并交了25000瑞士法郎给列国的摩伦公社和12500瑞士法郎的手续费,以及1000瑞士法郎的入籍税,并交了申请应缴纳的一般税和3万瑞士法郎的安全保证金以满是规定。

同年10月13日,列国国王发布敕令,准他人籍和发给国籍证明。

10月15日他取得了列国摩伦(Mauren)公社公民资格,10月17日他得到完税证明,10月20日他进行了效忠宣誓,10月23日他签订了纳税协议.10月20日,他得到了列国政府颁发的国籍证书和护照.同年12月1日,他得到了危国驻苏黎世总领事馆签发的入境签证。

1940年初,他返回了危国,继续从事他的商业活动,并申请将他在外国人登记册上注明的德国国籍改为列国国籍,得到了危国当局的准许。

第1篇一、案件背景马格努斯·施蒂格利茨案是德国历史上著名的法律案例之一,发生在20世纪90年代。

施蒂格利茨是一位德国前外交官,曾担任德国驻联合国代表。

他在1990年代初期因涉嫌参与一项国际诈骗案而被德国司法机关调查。

二、案件经过1. 背景事件1990年代初,德国政府为了振兴经济,推出了一项名为“欧洲复兴计划”的政策。

该政策旨在通过对外援助,帮助欧洲国家发展经济。

然而,这一政策却成为了一些不法分子进行诈骗的契机。

2. 案件调查1993年,德国司法机关接到举报,称施蒂格利茨涉嫌参与一项诈骗案。

经过调查,发现施蒂格利茨在担任德国驻联合国代表期间,利用职务之便,涉嫌将德国政府的援助资金非法转移至个人账户,并与他人共同骗取巨额资金。

3. 审判过程1994年,施蒂格利茨被德国司法机关逮捕。

在审判过程中,施蒂格利茨承认了自己的罪行,并称自己是在他人胁迫下参与诈骗的。

然而,德国司法机关认为施蒂格利茨的罪行严重,依法判处其有期徒刑。

4. 上诉与判决施蒂格利茨不服一审判决,向德国联邦高等法院提起上诉。

在二审过程中,法院认为施蒂格利茨的罪行确凿,维持了一审判决。

三、案件影响1. 法律制度马格努斯·施蒂格利茨案揭示了德国法律制度的严谨性。

在案件审理过程中,司法机关严格按照法律规定进行调查和审判,确保了案件的公正性。

2. 政府形象该案件对德国政府形象产生了一定影响。

一方面,施蒂格利茨作为前外交官,其涉嫌诈骗的行为损害了德国在国际社会的形象;另一方面,德国政府对此事的处理也引发了公众对其廉洁性的质疑。

3. 国际关系马格努斯·施蒂格利茨案在一定程度上影响了德国与其他国家的关系。

由于案件涉及国际援助资金,德国政府在与受援国进行合作时,不得不面临来自各方的压力。

四、案件总结马格努斯·施蒂格利茨案是德国历史上具有代表性的法律案例之一。

该案件不仅揭示了德国法律制度的严谨性,还引发了人们对政府廉洁性和国际援助问题的关注。

德国宪法案例1958的“药房案”(Apothekenurteil)[15]是联邦宪法法院适用比例性原则的标志性案件。

在该案件的判决中,联邦宪法法院首次对最少侵害的检验(必要性检验)和狭义的比例原则(衡量的检验)作出了区分,认为狭义的比例检验是比例原则中一个相对独立的部分。

该案案情大致如下:巴伐利亚邦1952年的《药剂师法案》第3条第1项规定新设药房须符合一定的条件,即只有新的药房在商业上可行,且对附近的竞争不造成经济损害,邦法才授权颁发新的执照,从而把任何特定社团中的药剂师执照限于一定数量。

一位新移民是东德的药剂师,他向巴邦政府申请营业执照。

但根据上述邦法的规定,邦政府拒绝批准他开业。

该东德移民于是提出宪法诉愿,宣称邦政府决定及有关邦法条款侵犯了其职业自由。

因此,这里的关键问题是:巴伐利亚邦1952年的《药剂师法案》第3条第1项(规定新设药房必须符合一定的要件)是否与基本法第12条第1项第1句所保护的职业选择自由相抵触。

最终宪法法院认为,巴伐利亚邦的立法者超越了基本法12条第1项就规制职业行使所划定的界限,因此,宪法诉愿得到支持。

法院的论证是一个含有三要素的检验框架[16]:第一,适宜性检验,也就是合理关联的检验,即假使巴伐利亚邦药剂师法案中的开业限制被取消,其对有序的药物供给所能造成的干扰程度,是否将危害国民健康。

联邦宪法法院认为:“如果允许在职业和道德上合格的申请者从事职业,他们对公众的直接损害一点也不明显,因而议会经常不能证明,对职业选择的限制和所期望的后果之间具备联系”。

该法院进一步认为,立法者所考虑的国民健康的危险,有部分原因根本不是来自药房事务的范围。

第二,必要性检验,也就是最少侵害手段的检验。

例如法院认为“基于公共利益的考虑,职业行为可被合理的规章所限制,然而选择职业的自由只能为了迫切的公共利益而受到限制”。

“在对职业选择自由之侵犯不可避免的情形下,立法者必须永远使用对宪法权利限制最小的控制手段”。

最高法院公报案例:虚构品牌历史的搭便车行为构成不正当竞争裁判要旨经营者在宣传过程中使用与其他知名品牌历史相同或相似的要素,虚构品牌历史,意图使他人对其产品产生与提其他知名商品相关的误解,可以认定为具有攀附知名商品的市场优势的主观故意,构成不正当竞争。

案情简介一、尚杜·拉菲特罗兹施德民用公司(以下简称拉斐特公司)系第1122916号“LAFITE”与第G764270号图形注册商标的注册人。

2006年5月31日,国家质量监督检验检疫总局签发《进出口食品标签审核证书》,核准拉斐特公司使用“拉菲”这一中文名字作为其系列商品的名称。

二、拉斐特公司在其官方网站上介绍了“LAFITE”的历史渊源,包括史料上对拉菲最早的纪录可以追溯至公元1234年;17世纪西格尔家族的到来,使得拉菲发展成为伟大的葡萄种植园;美国总统托马斯·杰弗逊于1787年5月来到波尔多小住,从此成为波尔多顶级酒庄的忠实拥护者等。

三、深圳市金鸿德贸易有限公司(以下简称金鸿公司)在其生产的葡萄酒商品上使用“拉菲”名称,并于2009年先后两次向商标局申请注册“拉菲世族”及图形商标。

在金鸿公司的官方网站上可见“LafiteFamily”、“拉菲世族”及图形标识,在其品牌故事的网页里对其历史渊源进行介绍,其中包括拉菲酒庄是一名姓拉菲的贵族创园于1354年,在十四世纪已相当有名气;由美国第三任总统汤马士·斐逊签名的一瓶1787年拉菲创下并保持了世界上最贵一瓶葡萄酒的记录等。

四、2010年,拉斐特公司以金鸿公司侵犯其商标专用权、构成不正当竞争为由向法院提起诉讼,湖南省长沙市中院一审认为金鸿公司虚构历史虚假宣传,其行为构成不正当竞争,判决金鸿公司停止侵害、赔偿损失。

五、金鸿公司不服,上诉至湖南省高院。

湖南省高院最终判决驳回上诉,维持原判。

案件评析我国《反不正当竞争法》所指的知名商品,是在中国境内具有一定的市场知名度,为相关公众所知悉的商品。

第1篇一、案例背景甲公司与乙公司签订了一份买卖合同,约定甲公司向乙公司供应一批货物,总价为100万元。

合同中明确约定了货物的质量标准、交货期限、付款方式等条款。

然而,在履行合同过程中,甲公司提供的货物质量不符合约定标准,导致乙公司遭受重大损失。

乙公司遂向德国法院提起诉讼,要求甲公司承担违约责任。

二、案例分析(一)德国合同法的基本原则德国合同法以合同自由原则为核心,强调合同当事人的意思自治。

根据德国民法典第242条规定,合同当事人应当诚实信用地履行合同义务。

在本案中,甲公司未能按照合同约定提供符合质量标准的货物,违反了合同法的基本原则。

(二)合同违约责任德国民法典第280条规定,债务人未履行合同义务,应当承担违约责任。

在本案中,甲公司提供的货物质量不符合约定标准,构成违约行为。

根据德国民法典第281条规定,违约方应当承担赔偿损失的责任。

(三)赔偿损失的计算德国民法典第284条规定,赔偿损失应当以实际损失为基础。

在本案中,乙公司因甲公司提供的货物质量不符合约定标准而遭受了重大损失。

根据德国民法典第285条规定,乙公司有权要求甲公司赔偿因其违约行为所造成的全部损失。

(四)诉讼时效德国民法典第195条规定,诉讼时效为三年。

在本案中,乙公司在发现货物质量不符合约定标准后,及时向德国法院提起诉讼,符合诉讼时效的规定。

三、判决结果德国法院经审理认为,甲公司提供的货物质量不符合约定标准,构成违约行为。

根据德国民法典的相关规定,甲公司应当承担违约责任,赔偿乙公司因其违约行为所造成的全部损失。

具体赔偿金额根据乙公司提供的证据进行计算。

四、案例分析总结本案涉及德国合同法的基本原则、合同违约责任、赔偿损失计算以及诉讼时效等方面。

德国法院在审理过程中,严格遵循民法典的相关规定,对甲公司的违约行为进行了认定,并判决甲公司承担相应的赔偿责任。

本案体现了德国法律体系严谨、公正的特点,同时也为我国企业在对外贸易中遵守国际合同法提供了借鉴。

特里尔葡萄酒拍卖案案例解析咱来唠唠特里尔葡萄酒拍卖案。

一、案件背景。

想象一下,有一场葡萄酒拍卖会在特里尔这个地方热热闹闹地举行呢。

这里面涉及到的葡萄酒肯定不是普通货色,那都是有故事、有价值的佳酿。

二、主要争议点。

1. 价格与价值。

首先啊,在拍卖的时候,这葡萄酒到底值多少钱就成了个大问题。

买家觉得自己出的价格是合理的,可能心里还想着捡了个大便宜呢。

但是卖家呢,可能觉得这酒的价值被低估了。

就好比你有个祖传的宝贝,你觉得它价值连城,结果在拍卖会上只拍出了个你认为的“白菜价”,你肯定不乐意啊。

2. 拍卖规则与公平性。

拍卖的规则就像是游戏规则一样,得让大家都觉得公平才行。

在这个案子里,可能就有人质疑这规则是不是有漏洞。

比如说,是不是存在信息不对称的情况。

也许卖家知道这葡萄酒的某个特殊之处,但是没有完全告知买家,或者买家发现了一些关于葡萄酒的隐藏信息,觉得自己被误导了。

这就像打牌的时候,有人藏牌作弊一样,很容易引发矛盾。

3. 合同的有效性。

当拍卖锤一落定,买卖双方就形成了一个合同关系。

但是这个合同是不是真的有效呢?也许存在一些影响合同有效性的因素。

比如说,其中一方是在被胁迫的情况下参与拍卖的,或者存在重大误解。

这就好比你本来以为自己买的是一瓶82年的拉菲,结果到手发现是个假冒伪劣的,那这个合同肯定就有问题了。

三、对各方的影响。

1. 对买家的影响。

如果最后判定买家占理,那买家就像中了彩票一样高兴。

他不仅以一个划算的价格得到了心仪的葡萄酒,还在法律上站得住脚。

但要是判定买家不占理,那他可能就得面临多掏钱或者失去已经到手的葡萄酒的风险,这就像煮熟的鸭子飞了,得多郁闷啊。

2. 对卖家的影响。

卖家要是胜诉了,就能多赚钱或者维护自己心中葡萄酒的“尊严”,毕竟自己的宝贝得到了应有的价值认可。

要是败诉了呢,可能就会觉得自己吃了大亏,本来能大赚一笔的,结果竹篮打水一场空,还可能在葡萄酒收藏圈里有点丢面子呢。

3. 对拍卖行业的影响。

第1篇在历史的长河中,法律作为维护社会秩序、保障公民权益的重要工具,其案例往往充满了智慧与公正。

然而,在二战后的德国,一些法律案例却因其独特性、荒诞性而成为人们茶余饭后的谈资。

本文将为您盘点二战后德国那些奇葩的法律案例。

一、糖果色可乐引发的争议1958年,德国汉诺威市的一位名叫海因里希·格罗斯的市民因购买了一瓶糖果色可乐而将生产商告上法庭。

格罗斯声称,这瓶可乐的颜色与德国法西斯时期宣传的“民族可乐”颜色相似,让他感到厌恶。

他要求生产商公开道歉,并赔偿精神损失费。

在法庭上,格罗斯表示:“这种颜色让我想起了那段黑暗的历史,让我无法忍受。

”然而,生产商则辩称,他们生产的可乐颜色是为了吸引消费者,与法西斯主义无关。

最终,法院判决格罗斯败诉,理由是证据不足,无法证明糖果色可乐与法西斯主义有直接联系。

二、猫狗同居引发的邻里纠纷1965年,德国巴伐利亚州的一对夫妇因为他们的猫狗同居而引发邻里纠纷。

邻居们认为这对夫妇的猫狗同居行为有伤风化,于是将他们告上法庭,要求禁止猫狗同居。

在法庭上,夫妇双方都表示,他们的猫狗关系亲密无间,共同生活多年。

然而,法院认为,猫狗同居行为有悖社会公德,判决禁止他们继续同居。

夫妇不服判决,上诉至上级法院。

最终,上级法院支持了一审法院的判决,理由是猫狗同居行为有损社会风气。

三、色情小说引发的版权纠纷1970年,德国作家赫尔曼·霍普特曼创作了一部色情小说《激情之火》。

这部小说一经出版,便引发了版权纠纷。

德国某出版社未经授权,将这部小说改编成电影,并公开上映。

霍普特曼认为,出版社侵犯了他的版权,将他们告上法庭。

在法庭上,霍普特曼表示,他的作品具有很高的文学价值,出版社的行为严重侵犯了其合法权益。

然而,出版社辩称,他们的改编并未改变小说的核心内容,只是将文字转化为影像。

最终,法院判决出版社败诉,要求他们支付版权费用。

四、自杀未遂者的“赔偿”请求1980年,德国汉堡市的一位名叫安娜·梅尔的女士在自杀未遂后,将医院告上法庭,要求赔偿精神损失费。

德国法学教育经典案例之"特里尔葡萄酒拍卖案"

学习过德国法律的人,那怕只是出去个人兴趣偶尔旁听或纯为辅修学分,应该无人不知这个著名的“特里尔葡萄酒拍卖案”(Trierer Weinversteigerungsfall)。

在几乎所有关于民法基础的德语教科书中,均可看到这个案例。

此案例事实之简单、设计之精妙、内涵之深厚,着实令人感叹!

事实上,这个所谓的“案例”并未在现实生活中发生过,而是一个完全虚构的

案例。

1899年,Hermann Isay在其著作《法律行为构成之意思表示》(Die Willenserklärung im Tatbestande des Rechtsgeschäfts)一书中首次提到其设计的这一虚构案例。

此时,他正在德国特里尔市(即马克思故乡,该地区盛产德国著名的白葡萄酒)担任候补文官。

从此,该案例被法律界广泛讨论并在德国法学教材中沿用至今。

此案例精妙之一即为事实经过非常简单,寥寥几字足以描述:一个对特里尔市并不熟悉的A先生,进入到一个葡萄酒拍卖会现场。

当他看到自己认识的B先生时,便向他招手示意。

拍卖师抬头一看有人举手,直接落锤,将拍卖的葡萄酒拍给了A。

问题,A是否拍得该批葡萄酒并因此需要支付价款?

如此简单的一个事实,为何会引起德国法律界的广泛讨论并作为经典案例沿用至今呢?这恰恰是该案例设计精妙之处。

对于举手之一动作如何理解和解释,正好可以用来阐释意思表示这一法学里最基本的概念。

要解答上面提到的问题,首先要简单解释下德国法对意思表示构成的理论解释。

对于意思表示这一抽象概念,德国法学界却像剖析一个实体一样,对其构成要件进行了分割,给人感觉就像在看医生拿着手术刀在解剖一只小白鼠,或是一个小朋友在一层层剥吃一个夹心蛋糕。

德国法学理论认为,一个完整的意思表示,由内在意思(主观要件)和外在表示(客观要件)构成。

而内在意思,则又由三层意志构成,即行动意志(Handlungswille),表示意志(Erklärungswille)和行为意志(Geschäftswille)。

看到这里,你要是感觉怎么有点哲学的味道,那是一点也不奇怪的。

所谓行动意志,很简单,就是行为人有作某个动作的主观想法。

你渴了,去拿水杯,这里就存在行动意志。

但是医生用小锤子敲击你膝盖,你小腿会弹起来,这只是你的一种反应,不存在行动意志。

另一个例子就是一个梦游者,他虽然也在走动,甚至会拿起东西,但是这时也不存在行动意志(教科书也常以此作为行动意志缺失的案例)。

行动意志是构成意思表示的最基础要件。

行动意志缺失的后果是不存在意思表示;如存在(在个别极端和假想情况下),也是无效的。

表示意志,也常被称为表示意识,是指行为人赋予其行为或动作以一定法律上意义的意思。

如果表意人知道他的某个动作会被受意人作相应的理解,即存在表示意志。

对于表示意志的要求之一就是某一动作在法律上有一定意义。

还是上面喝水的例子:你渴了,去拿水喝,由于此动作没有法律上的意义,所以此时就不存在表示意思。

看到这里,如果你问“那什么时候行为人赋予其行为以一定法律上的意义?我怎么能知道呢?”,就是问到点子上了!对于表示意志缺失在法律上的后果以及如何救济,在学界是有不同观点的。

这个留待后面结合本案例详解。

行为意志则更进一步,指表意人通过其动作达到某一特定的、其所期望的法律后果。

显然,对于行为意志的要求要明显高出了一层。

如你给淘宝客户发邮件,告诉他同意把一个老式望远镜以200元卖给他,这时就存在行为意志。

行为意志缺失或者错误的典型例子是你在发送上述邮件时,把200元写成了2元。

虽然该淘宝买家可能大喜过望,但是这个后果并非你所期望的法律后果。

行为意志的缺失或错误并不导致意思表示无效,而是可撤销。

当然,你可能要赔偿对方信赖利益的损失。

介绍完这些抽象的概念,让我们赶紧回到这个鲜活的案例吧。

在这个案例中,A先生当然不愿意支付所拍卖的葡萄酒价款。

他只是向朋友打个招呼,并无参与竞拍的意思。

现在无端地要付一笔钱,还得多些笨重的行李,A先生肯定觉得委屈。

那么,当拍卖行要求其支付价款时,A先生该如何应对呢?对此,法学界主要有两种观点。

一种观点认为,A先生并未赋予其行为一定法律意义的意志,其招手只是日常问候,缺乏上述的表示意志。

如果在行为人并无表示意志的情况下,认为其行为已构成一个意思表示,有违“意思自治”原则。

因此,此时并不存在一个意思表示,所以拍卖未成交,A先生无任何支付或补偿义务。

此观点一般被称为“主观性理论”。

另一种观点则持相反意见。

A先生的动作是否具有一定法律意义,不应以其自身所想出发解释,而应以受意人对此行为动作根据当时情况以及诚信原则所作出的合理理解和判断为准。

在本案中这个特定场合下,拍卖师看到有人举手,便理解为其愿意出更高的价格参与拍卖。

这符合拍卖行业习惯,应为合理。

虽然A 先生并无参拍的主观意愿,但他若能“尽到交易要求的合理注意”,则完全可以避免其动作被别人理解为一个参拍的意思表示。

因此,此时合同成立,A先生有支付义务。

当然,A先生可以参照《德国民法典》第119条规定的重大误解,主张撤销其意思表示。

不过,此时A先生需补偿对方信赖利益的损失(如有),

在本案中即为与葡萄酒未实际成交相关的拍卖会组织费用。

这一观点是被称为“客观性理论”。

应该说,“客观性理论”更为合理,更有利于保护交易安全。

当然,这种观点也是经过修正和限制才发展成熟的。

这些修正和限制即为受意方的理解须符合诚信原则和交易习惯,而非其完全自由随意的理解。

由此,既达到了保护交易安全的目的,也避免了违背表意人“意思自治”原则这一指责。

葡萄酒拍卖案虽为虚构的教学讨论案例,但与其实质相似的案例在现实生活中确是大量存在的。

德国联邦法院就曾有过类似的判决(判决编号:《联邦法院判例集》,91卷,324页,BGHZ 91, 324)。

在这一判决的论述部分,德国联邦法院对学界的“客观性理论”进行了上述的修正和限制。

由此,“客观性理论”最终得到最高法院司法确认,遂成通说。

一个虚构的葡萄酒拍卖案引发的学界争论至今仍在延续。

每每看到此案例,无不惊叹于Hermann Isay的精妙创造、德国法律人的严谨思辨和德意志民族深厚的哲学底蕴。

我一直认为,特里尔葡萄酒拍卖案使法学成为了艺术,而该案也高高占据着最佳“法学艺术品”这一位置。

载自:中国海洋大学法律协会。