第12课大一统的汉朝教案

- 格式:doc

- 大小:47.54 KB

- 文档页数:3

第12 大一统的汉朝教学案第12大一统的汉朝教学案学习目标:通过本的学习,了解两汉兴衰的基本脉络,掌握文景之治、汉武帝的大一统、光武中兴、东汉后期外戚和宦官交替专权等基本史实。

学习重点:汉武帝的大一统学习难点:“罢黜百家,独尊儒术”堂导入:、你知道西汉共经历了多少个皇帝吗?最为有名的有哪些?他们对中国历史的发展做出了什么贡献?2、以电视剧《汉武大帝》导入。

3、利用导入框汉高祖宴群臣的故事——设置疑问导入新。

(怎样治理天下?)你认为汉高祖的话有没有道理?有道理!俗话说,得人心者得天下!他就是因为深得人心,知才善用,才打败项羽。

但是,得天下不易,坐天下更难。

汉高祖建立汉朝后,面临的是一种什么样的经济形势?,汉朝统治者是怎样进行统治的?这节我们就带着这个问题来学习第12“大一统的汉朝”。

自主学习:(用1分钟的时间阅读本,找出下列问题并记忆。

)一、文景之治休养生息政策:原因:①_____________②________________2文景之治措施:①___________②_____________③_______________结果:①___________②_____________③_______________二、汉武帝的大一统:、原因:___________________、___________________2、措施:①政治上,___________________②思想上,&nt;&nt;&nt;&nt;&nt;&nt;&nt;&nt;&nt;_______________ ____3、结果:实现了____________________开始进入__________________三、东汉的统治、西汉灭亡于__________年。

2、东汉建立于__________年,定都__________,建立者__________。

《大一统的汉朝》教案一、教学目标1.让学生理解汉朝的建立及其历史意义。

2.掌握汉朝的政治制度、经济发展、文化成就及其对后世的影响。

3.培养学生的历史思维能力和概括能力。

二、教学重点与难点1.教学重点:汉朝的建立、政治制度、经济发展、文化成就。

2.教学难点:汉朝政治制度的特点及其对后世的影响。

三、教学过程第一课时1.导入新课(1)回顾已学知识,提问:秦朝的建立及其意义。

(2)引导学生思考:秦朝之后,我国历史进入了哪个朝代?这个朝代有哪些特点?2.汉朝的建立(1)介绍汉朝的建立者刘邦及其背景。

(2)讲解汉朝的建立过程及其意义。

3.汉朝的政治制度(1)讲述汉朝的政治制度特点,如三公九卿制、郡县制等。

(2)分析汉朝政治制度对国家治理的影响。

4.汉朝的经济发展(1)介绍汉朝的农业、手工业和商业发展。

(2)分析汉朝经济发展对国家繁荣的影响。

5.汉朝的文化成就(1)讲述汉朝的文化成就,如儒家学说、辞赋、书法等。

(2)分析汉朝文化对后世的影响。

第二课时1.汉朝的对外交往(1)介绍汉朝与周边国家的关系,如与匈奴的和战、与西域的交流等。

(2)分析汉朝对外交往对国家发展的影响。

2.汉朝的衰落(1)讲述汉朝的衰落过程,如王莽篡汉、东汉末年群雄割据等。

(2)分析汉朝衰落的原因。

3.汉朝的历史意义(2)分析汉朝对后世的影响,如政治制度、经济发展、文化传承等。

4.课堂小结(2)引导学生思考:汉朝的历史经验对当代有何启示?四、作业布置1.复习本节课所学内容,熟记汉朝的建立、政治制度、经济发展、文化成就及其历史意义。

五、教学反思1.本节课通过讲述汉朝的建立、政治制度、经济发展、文化成就及其历史意义,使学生了解了我国古代大一统国家的发展过程。

2.在教学过程中,注重引导学生思考和分析,培养学生的历史思维能力和概括能力。

3.课堂氛围活跃,学生参与度高,教学效果良好。

4.不足之处:在讲解汉朝政治制度时,可能过于详细,导致部分学生理解困难。

第十二课、大一统的汉朝一、教课目的:知识方面:要掌握的基础知识有:西汉成立的时间、开国皇帝、国都;汉高祖推行养精蓄锐政策的举措;文景之治;七国之乱。

要掌握的基础知识有:汉武帝的用人政策;“推恩令”;盐铁专营,五铢钱;罢黜百家,独尊儒术,创办太学。

经过对“光武中兴”的认识,培育学生剖析、概括的能力。

能力方面:经过认识外戚宦官专权的原由和影响,黄巾起义的经过、特色,培育学生利用历史资料剖析社会问题的技术。

经过指引学生思虑“西汉初年,统治者为何要推行养精蓄锐政策汉初养精蓄锐政策举措的实行与文景之治场面出现的关系”培育学生剖析问题的能力。

经过了解汉武帝用人政策、创办太学的做法等,认识汉武帝“罢黜百家,独尊儒术”对后代封建统治思想的影响。

经过比较秦代征收泰半之税,即农民要将收获物的2/3 以上交给国家,而汉文帝薄赋劝农,田租仅为三十税一,评论文景之治,使学生理解“治世”的观点。

经过学生回答光武中兴的背景、举措、成效,培育学生的综合剖析能力。

经过学生阅读理解黄巾军预知,使学生认识到黄巾起义的有组织有准备的特色,培育剖析历史古文资料的技术。

思想方面:经过对汉初推行养精蓄锐政策的原由的学习,培育学生形成历史唯心主义世界观。

认识到西汉社会经济之因此获得恢复发展,是在秦末农民战争的推进下,因为汉初统治者推行休养生息政策和人民勤劳奋动的结果。

要从思想上明确一个道理:经济上的发展是大一统的物质基础,国家的一致是国家富强的先决条件。

经过本课的教课以,使学生认识到汉武帝的大一统是西汉富强的极点,同时要认识到经济上的发展是大一统的物质基础,说明国家在政治上的一致是实现富强的重要原由。

对待汉武帝要辩证地认识:他作为一个封建帝王,确是雄才大概,更难得的是他有勇气认可错误。

光武中兴的出现说明在封建社会统治者清明的政策对社会发展的踊跃作用。

同时反应出人民生产踊跃性的提升所产生的巨大的生产力。

外戚宦官专权、黄巾起义使我们看到我国封建社会不但有绚烂的一面,但也有君主专制带来的腐败、落伍的一面。

第12课大一统的汉朝一、教学目标:1、知识与技能要了解的基础知识有:了解汉朝的兴衰要学习的基础知识有:西汉建立的时间;汉高祖实行休养生息政策的措施;文景之治;东汉的建立;东汉中期、中期以后的社会状况;最后结局。

通过对“光武中兴”的了解,培养学生分析、归纳的能力。

要掌握的基础知识有:汉武帝的用人政策;“推恩令”;盐铁专营,五铢钱;罢黜百家,独尊儒术,兴办太学。

记住汉武帝时期是西汉的鼎盛时期。

2、过程与方法通过了解外戚宦官专权的原因和影响,培养学生利用历史资料分析社会问题的技能。

通过引导学生思考“西汉初年,统治者为什么要实行休养生息政策?汉初休养生息政策措施的实施与文景之治局面出现的关系”培养学生分析问题的能力。

通过自学和回答问题“汉武帝的大一统局面是怎样形成的额?”提高初步分析历史问题的能力。

通过自学和总结归纳,了解东汉的政治。

3、情感与态度:通过对汉初实行休养生息政策的原因的学习,培养学生形成历史唯物主义世界观。

认识到西汉社会经济之所以得到恢复发展,是在秦末农民战争的推动下,由于汉初统治者实行休养生息政策和人民辛勤劳动的结果。

要从思想上明确一个道理:经济上的发展是大一统的物质基础,国家的统一是国家强盛的先决条件。

通过本课的教学以,使学生了解到汉武帝的大一统是西汉强盛的顶点,同时要认识到经济上的发展是大一统的物质基础,说明国家在政治上的统一是实现强盛的重要原因。

对待汉武帝要辩证地认识:他作为一个封建帝王,确是雄才大略,更可贵的是他有勇气承认错误。

光武中兴的出现说明在封建社会统治者清明的政策对社会发展的积极作用。

同时反映出人民生产积极性的提高所产生的巨大的生产力。

外戚宦官专权使我们看到我国封建社会不仅有辉煌的一面,但也有君主专制带来的腐朽、落后的一面。

二、教材分析重点:汉初的"休养生息政策"和文景之治。

汉武帝的"大一统"。

难点:汉初封国与西周封国的比较。

对汉武帝"大一统"措施的理解及评价。

精品教案七年级历史第12课《大一统的汉朝》教案:七年级历史第12课《大一统的汉朝》一、教学内容本课教材内容主要包括:汉朝的建立、汉武帝的大一统措施、汉朝的繁荣与灭亡。

通过学习,使学生了解汉朝的历史背景、建立过程以及汉武帝的大一统措施,同时掌握汉朝的繁荣与灭亡的原因。

二、教学目标1. 了解汉朝的建立过程,知道汉朝的历史背景。

2. 掌握汉武帝的大一统措施,理解其对汉朝的影响。

3. 了解汉朝的繁荣与灭亡,分析其原因。

三、教学难点与重点重点:汉朝的建立过程,汉武帝的大一统措施。

难点:汉朝的繁荣与灭亡的原因。

四、教具与学具准备1. 教具:黑板、粉笔、多媒体设备。

2. 学具:历史课本、笔记本、文具。

五、教学过程1. 情景引入:通过展示图片或视频,引导学生回顾秦朝的灭亡,引发学生对汉朝的兴趣。

2. 知识讲解:(1)讲解汉朝的建立过程,包括刘邦建立汉朝、汉朝的统治范围等内容。

(2)讲解汉武帝的大一统措施,包括推行郡县制、加强中央集权、开通丝绸之路等内容。

3. 例题讲解:通过示例题目,让学生理解汉朝的统治特点,如:“汉朝与秦朝在统治方式上有哪些不同?”4. 随堂练习:设计一些选择题或填空题,让学生即时巩固所学知识,如:“汉朝的建立者是谁?”“汉武帝在位期间,采取了哪些措施加强中央集权?”5. 课堂讨论:组织学生分组讨论汉朝的繁荣与灭亡的原因,鼓励学生发表自己的观点。

6. 知识拓展:通过多媒体展示汉朝时期的文物、古迹等图片,让学生感受汉朝的文化底蕴。

六、板书设计板书内容主要包括:汉朝的建立、汉武帝的大一统措施、汉朝的繁荣与灭亡。

七、作业设计1. 作业题目:(1)汉朝的建立过程是怎样的?(2)汉武帝采取了哪些措施实现大一统?(3)汉朝灭亡的原因是什么?2. 答案:(1)汉朝的建立过程:刘邦建立汉朝,统治范围包括中原地区,实行郡县制。

(2)汉武帝的大一统措施:推行郡县制,加强中央集权,开通丝绸之路,促进经济发展。

(3)汉朝灭亡的原因:内忧外患,内部腐败,外部受到匈奴等民族侵扰。

3大一统的汉朝脉络;掌握文景之治,汉武帝的大一大一统场面是如何形成的,培育初步看法剖析问题的能力。

不单是西汉富强的极点,也是中国封面,它关于一致的多民族国家的稳固用。

学习过程课型新讲课主备人李秀荣执教人审查人备课、19时间上课、25时间二次备课学习过程(二)合作研究(1)西汉成立后,面对的是什么样的经济局势这类场面是前方所学内容思虑)(2)面对这类局势,汉初几代皇帝采纳了哪些举措获得了2.阅读 77-78 页“汉武帝的大一统”一目,思虑:( 1)汉武帝是如何逐渐削弱诸侯国权力的达到如何(2)“罢黜百家,独尊儒术”是谁提出来的汉武帝建议你如何理解汉武帝的这一举措(可在组内议论)(3、)阅读 78-79 页小字,认识东汉的统治。

3、老师精讲的问题:汉武帝为促使和稳固大一统场面采纳了哪些举措意义如(三)拓展创新汉武帝推行“罢黜百家,独尊儒术”增强思想统治,在当,记录分数。

作为二次备课的依照。

、谁成立的、国都79达成以下内容___.___,社会比较平定,百姓富饶起来。

历史上称议,命令同意诸王将自己的封地分给子弟,成立需要;与秦始皇在思想方面的举措加以比较,有何异同(组内四)系统总结 1 、知识建构:文景之治汉武帝的背景、举措、表现举措2、概括:学习封建统治的稳固,一般应从哪几方面下手客观原由:景帝后期的经济繁华原由议, 罢黜百家,独尊儒术 . 就是把 ____家学说作为议推行。

_____________________在长安举办_________,是我国古代的最高学府。

_成立东汉,定都____.刘秀就是_________.明政治期间.固了大一统场面(本节课波及政治上、思想上的)淄川二中初一级部主观原由:汉武帝雄才大概,善用人材汉武帝大一统政治:削弱诸侯国实力,诸侯国越分越举措思想:罢黜百家,独尊儒术;推行儒学意义:西汉进入鼎盛期间,也是中国封建时代的(五)达成同步训练(六)预习14 课教后记:历史导教案。

七年级历史上册第12课《大一统的汉朝》教学设计七年级历史上册第12课《大一统的汉朝》教学设计【教学目标】1、知识与技能:通过本课的学习,使学生了解两汉兴衰的基本脉络,掌握文景之汉、汉武帝大一统、光武中兴、东汉后期外戚和宦官交替专权等基本史实。

2、过程与方法:通过思考和探究“汉武帝大一统局面是怎样形成的”?培养学生初步运用历史唯物主义的基本观点分析问题的能力。

3、情感态度与价值观:通过本课学习,使学生认识到,汉武帝的大一统不仅是西汉强盛的顶点,也是中国封建时代的第一个鼎盛局面;它对于统一的多民族国家的巩固和发展有着十分重要的作用。

【教学重点】汉武帝的大一统【教学难点】“罢黜百家,独尊儒术”【预习设计】一、认知前提:秦朝实现了全国的统一,但是却短命而亡,从中你得到了怎样的教训?取代秦朝的是哪个朝代呢?它的命运会是怎样的?二、新知认知:(一)整体感知:通过浏览课本67—70页立之初的经济形势如何?请用一个词来概括,并说明原因。

”(学生回答)教师继续提问,“汉初统治者的当务之急是什么?如果你是汉初统治者,你打算如何做?”(学生回答)“下面我们走进第12课学习第一个部分内容,看一下汉初统治者是如何做的,同学们归纳一下。

”一、交流展示:(1)各小组成员在每组1号的带领下共同交流并展示预习任务问题的答案,然后再由每组每一位同学提出自己不能解决的问题,大家共同讨论解决小组内能解决的问题。

(2)各小组内不能解决的问题可以向对抗组提出或其他小组提出,大家共同讨论解决。

如果其他小组也不能解决的问题就由教师进行点拨或精讲。

(3)学生交流完之后,教师让1、2、3组派代表在黑板上写出本节课的重要的简单知识点和难写易错字。

让4、5、6组互相提问不方便板演的知识点。

教师抽查提问7、8组学生。

最后将展示成果进行点评并进行小组量化。

二、精讲点拨阅读课本67——68页黑体字部分,找出汉初统治者所采取的措施,及取得的成效?(学生读书时间为3分钟)学生回答问题。

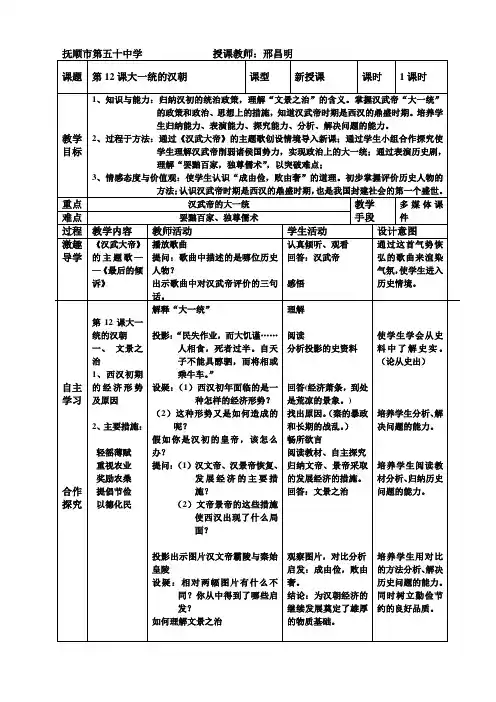

第12课大一统的汉朝教学目标1、知识与能力:了解“文景之治”出现的原因和现象,培养分析历史问题的能力;列举汉武帝大一统的主要史实,评价汉武帝,培养学生辩证、综合、分析史实的能力。

2、过程与方法:学习本课,结合秦的历史,进行对比,找出秦巩固统治的措施与西汉的大一统之间的联系,并由此得出西汉为何能出现较长时间的强盛局面;通过典故、图片、知识树等教学资料,了解汉武帝统治的史实,认识“罢黜百家、独尊儒术”对封建统治思想所起的作用。

3、情感态度和价值观:汉武帝的大一统不仅是西汉强盛的顶点,也是中国封建时代的第一个鼎盛局面,它对于统一多民族国家的巩固和发展有着十分重要的作用;西汉由贫穷到强盛,使我们认识到国家统一、社会安定、统治者政策的调整、人民的辛勤劳动是国家强盛的重要原因。

教学重点重点:汉武帝的大一统重点突破:汉初六七十年的休养生息带来的经济繁荣,为西汉进入强盛时期奠定了雄厚的物质基础(这也是课文前两目之间的内在联系),是汉武帝得以实现大一统的客观条件;汉武帝雄才大略,善于用人,是他能够完成大一统的主观因素。

本目的重点是写汉武帝加强中央集权的措施:削弱封国势力,使其越分越小,再也无力与中央政权对抗,实现了政治上的大一统;“罢黜百家,独尊儒术”,设立太学,大力推行儒学教育,使儒家思想成为法定的封建统治思想,实现了思想上的大一统。

汉武帝大一统的历史意义,课文中未作任何理论性的评析,这就为教师启发、引导学生思考和探究留下了充足的空间。

教学难点难点:罢黜百家,独尊儒术。

难点突破:首先,应理解实行该政策的原因:汉初,诸子百家各派学说仍很活跃,不利于中央集权,不适应汉武帝时政治上大一统的需要。

其次,要把握“罢黜百家,独尊儒术” 的核心内容是把儒家学说抬高到“独尊”的地位,把儒家学说作为封建正统思想。

再次,汉武帝推崇的“儒术”,与孔孟为代表的先秦儒家思想有所不同。

它经过董仲舒的改造、发挥,吸收了法家、道家学派的一些思想,即所谓“霸(法家)王(儒家)道(道家)杂之”。

第三单元统一国家的建立《第12课大一统的汉朝》教案老河口市第七中学韩晓慧教材分析:本课从政治角度讲述两汉兴衰的基本脉络。

由于时间跨度大(约四百年),涉及史实多,在教材中,“两汉”侧重讲的是西汉,“兴衰”侧重讲的是“兴”。

教学目标:A、知识与能力目标:了解两汉兴衰的基本脉络。

掌握文景之治、汉武帝的大一统(在政治、思想上的措施),记住汉武帝时期是西汉的鼎盛时期。

了解光武中兴、东汉后期外戚和宦官专权等基本史实。

B、过程与方法目标:通过思考和探究“汉武帝的大一统局面是怎样形成的”?培养学生初步运用历史唯物主义的基本观点分析问题的能力。

C、情感态度与价值观目标:认识“成由俭,败由奢”的道理。

认识汉武帝的大一统不仅是西汉强盛的顶点,也是中国封建时代的第一个鼎盛局面;它对于统一的多民族国家的巩固和发展有十分重要的作用。

教学重点:汉武帝的大一统教学难点:罢黜百家,独尊儒术教学方法:讲述法、讲历史故事、教具演示法、角色扮演法、讨论法学法指导:1、引导学生讨论,并用图示小结,使学生认识:分析历史问题要依据史实,“让史实说话”,论从史出。

2、探究性学习、合作学习。

教学过程:一、复习提问:A、上节课我们学习了刘邦和项羽之间的“楚汉之争”。

结果怎样?谁做了皇帝?(学生涌跃发言:结果刘邦战胜了项羽。

公元前202年,刘邦在长安称帝,建立汉朝,他就是汉高祖。

)B、为什么刘邦能建立汉朝?项羽失败了呢?二、导入新课:公元前202年五月,为庆祝汉朝建立,汉高祖在洛阳大宴群臣。

宴会上,他们正在谈论战胜项羽的原因。

学生分角色扮演汉高祖及四位大将,把导言内容表演出来。

师提问:当时,汉高祖面临的是一种怎样的经济情况呢?学生阅读课文第一段,认识到:西汉初年,经济萧条,到处都是荒凉景象。

(投影展示)史书记载:汉朝初年,汉高祖刘邦上朝时找不到纯一色的四匹马,大臣上朝时只能乘牛车。

学生思考:为什么会出现这种情况?是什么原因造成的?学生分组讨论,找出原因。

七年级历史教案大一统的汉朝9篇大一统的汉朝 1第12课《大一统的汉朝》学案【教师寄语】汉朝的兴衰对振兴中华有重要的借鉴意义!【学习目标】 1、知识目标:知道文景之治出现的原因及表现;熟记汉武帝的大一统。

2、能力目标:学会用历史唯物主义观点分析问题的能力。

3、情感目标:体会汉朝兴盛,增强振兴中华的责任感!【重点难点】汉武帝的大一统局面的出现。

【学习过程】一、复习导入,请一名学生自述汉朝的建立,引起学生兴趣,为新课学习做好铺垫。

二、通读教材,提纲挈领,自编知识网络。

三、精读教材,目标逐一达成。

1、西汉初年的社会状况怎样?对此,统治阶级有什么态度?2、重温历史,感悟生活:假如你是西汉时期的文帝,景帝,为使国家富强,社会安定,你将采取哪些措施?结果怎样?3、师生共同总结:汉武帝大一统局面最终怎样形成的?4、东汉的统治:四、交流展示,能力提升。

小组合作,讨论探究,代表发言,精彩展示。

假如你是汉武帝时期的一名学生,要想到最高学府求学,应去哪儿?会学到什么内容?和我们今天学习的内容有何区别?五、师生共同小结。

学习了本课,我的最大收获是:。

我的问题空间是:。

六、达标检测题。

当堂达标,巩固训练,检测过关!【教后反思】:学会史论结合,以古鉴今是当今教育的目的。

【学后感悟】:大胆尝试、学会知识梳理,进行趣味性记忆是一笔巨大的财富。

【教后反思】:重点内容问题化,引导学生对比记忆秦亡汉兴的史实。

【中考链接】:本课是中考的重点,我们应高度重视对秦亡汉兴史实的考查。

举例如下:[XX年宜昌中考] 第4题秦始皇、汉武帝都是杰出的帝王,为中华民族发展做出过巨大的贡献。

但他们在处理以下某一方面问题时态度截然相反,这个问题是(d)a.国家统一问题b.外族入侵问题c.中央集权问题d.儒家思想问题[XX年福州质量检查]第3题实现西汉王朝政治、经济、军事和思想的大一统,西汉王朝进人鼎盛时期的皇帝是(c)a.汉高祖b.汉文帝c.汉武帝d.汉景帝达标检测题一、单项选择题1、为巩固统一,秦始皇与汉武帝在经济方面实施的相同措施是()a.统一文字b.统一货币c.统一度量衡d.盐铁官营2、下列四位皇帝在位的先后顺序是()①汉高祖②汉武帝③汉文帝④汉景帝a、①②③④b、③④②①c、①③④②d、①④③②3、史书记载:主父偃说上曰:“愿陛下令诸侯得推恩.……侯之”于是上从其计。

人教版初中历史七年级上册《第12课大一统的汉朝》教学设计第12课大一统的汉朝一、【课标与教材】1、【课标要求】列举汉武帝大一统的主要史实,评价汉武帝。

2、【解读课标】继秦大一统的局面之后,汉朝又创造了一个大一统的局面。

特别是在西汉的汉武帝时期,这样一个大一统的时期不仅是西汉强盛的顶点,也是中国封建时期的第一个鼎盛局面。

它对于统一的多民族国家的巩固和发展有着十分重要的作用。

所以本课的内容在中国古代史的学习过程中起着至关重要的作用。

3、【教学重难点】:重点:汉武帝的大一统难点:“罢黜百家,独尊儒术”二、【学情分析】学生已经知道了西汉建立的史实,生活中通过影视作品对汉朝的历史已经有所了解,学生通过自学能够知道西汉初期经济萧条和景帝末年经济富足的景象及其原因,也能找到汉武帝实行大一统的政治和经济措施,学生需要教师指导解决“为什么推恩令能够解决王国问题?为什么儒家学说被确立为正统思想?”三、【教学目标】1、知识和能力:了解汉初统治者采取比较宽松政策的原因及措施;掌握文景之治的含义,汉武帝大一统在政治、思想上采取的措施。

2、过程与方法:通过从史料中提取有效信息,加深对“西汉经济”“王国问题”的理解,促进学生阅读能力的提高;通过分组讨论、探究汉武帝的大一统局面的形成,培养学生合作意识和分析问题的能力;通过“说说你眼中的汉武帝”环节,培养学生正确评价历史人物的能力。

3、情感、态度、价值观:通过本课的学习,使学生认识到,汉武帝的大一统不仅是西汉强盛的顶点,也是中国封建时代第一个鼎盛局面;认识到中华民族的统一是历史发展的必然结果。

四、【教学评价】观察学生的课堂表现,通过回答问题、动手画图、小组交流中的表现对学生进行评价。

五、【教学方法和媒体】史料分析法、小组合作交流、问题探究法;多媒体课件六、【教学过程】热场:课前播放视频,学生预习本课内容伴着这首雄壮的歌曲,欢迎同学们步入历史殿堂。

有人说:能被学生记住的老师是最幸福的老师;能被老师记住的学生是最优秀的学生。

《大一统的汉朝》教案一、教学目标1、知识与能力目标(1)了解西汉建立的基本情况,包括时间、建立者等。

(2)掌握汉武帝大一统在政治、经济、思想文化等方面的措施及其作用。

(3)理解“文景之治”出现的原因及表现。

2、过程与方法目标(1)通过分析汉武帝大一统的措施,培养学生分析问题和解决问题的能力。

(2)通过对比汉初与汉武帝时期的统治政策,提高学生比较和归纳的能力。

3、情感态度与价值观目标(1)认识到汉武帝的大一统不仅是西汉强盛的顶点,也是中国封建时代的第一个鼎盛局面,增强学生的民族自豪感。

(2)从汉初统治者吸取秦亡教训、实行休养生息政策中,体会统治者适时调整政策的重要性。

二、教学重难点1、教学重点(1)汉武帝的大一统。

(2)“文景之治”。

2、教学难点(1)“罢黜百家,独尊儒术”。

(2)汉武帝大一统的历史意义。

三、教学方法讲授法、讨论法、多媒体辅助教学法四、教学过程(一)导入新课播放一段有关汉朝的影视片段,如《汉武大帝》的片段,然后提问学生:“同学们,你们知道这段视频反映的是哪个朝代的故事吗?”从而引出本节课的主题——大一统的汉朝。

(二)新课讲授1、西汉的建立(1)教师简单介绍秦朝灭亡后,刘邦和项羽进行了四年的楚汉之争,最终刘邦获胜,于公元前202 年建立汉朝,定都长安,史称西汉,刘邦就是汉高祖。

(2)引导学生思考:刘邦在建立西汉初期,面临着怎样的社会状况?2、“文景之治”(1)展示汉初经济萧条的图片和文字资料,让学生了解当时社会的贫困状况。

(2)教师讲解:为了恢复和发展经济,汉初统治者采取了休养生息的政策。

汉文帝和汉景帝时期,继续推行这一政策,注重农业生产,提倡以农为本,进一步减轻赋税和徭役;重视“以德化民”,废除了一些严刑峻法。

(3)组织学生讨论:“文景之治”出现的原因有哪些?(4)教师总结:文帝、景帝时期,政治清明,经济发展,人民生活安定,国力有了很大的增强,历史上称这一时期的统治为“文景之治”。

《大一统的汉朝》教案《大一统的汉朝》教案1一、学习目标:1、知识目标:重点掌握汉武帝大一统的主要史实。

2、能力目标:思考探究“汉武帝的大一统局面是怎样形成的”?培养运用历史唯物主义的基本观点分析问题的能力,并学会如何评价历史人物汉武帝。

3、情感目标:认识汉武帝的大一统不仅是西汉强盛的顶点,也是中国封建时代的一个鼎盛局面。

二、学习重点、难点:重点:汉武帝的大一统。

难点:认识汉武帝的大一统不仅是西汉强盛的顶点,也是中国封建时代的一个鼎盛局面。

三、学习方法:比较法,自主学习与合作探究相合作。

四、学习过程:一、独立试航(预习课文,自主完成基础知识,记下发现的问题)1、西汉初年,经济萧条,国家贫困。

汉高祖和他的后继者汉文帝、汉景帝等,吸取秦亡教训,。

文帝景帝还提倡以身作则。

文景时期,重视社会比较安定,百姓富裕起来,历史上称文帝、景帝这一时期的统治为“”。

2、汉武帝在位时期,采取一系列措施,加强中央集权,他接受的建议,削弱势力,诸侯国越分越小。

接受的建议,“”。

把学说作为封建正统思想,其他各家学说的思想均受到排斥。

武帝还大力推行在长安举办。

以为主要教材,不学习其他各家的学说。

汉武帝时期,西汉王朝在实现了大一统,进入鼎盛时期。

3、思考:“动脑筋”:回忆一下前一课中的秦始皇陵,对比汉文帝对修自己铃木的要求,你觉得有什么不同之处吗?再对比一下他们在位时的作为,说说你的看法。

董仲舒死后,汉武帝有一次经过他的墓地,特意下马。

后来把他的墓叫做“下马陵”。

武帝在那儿下马说明了什么?自己不能解决的问题:二、合作探讨(生生互助、师生互动,点拨释疑,共同提高)(一)小组合作学习(小组内交流自学成果→围绕疑难点讨论)(二)班内交流展示(师生、生生互动,点拨释疑,知识深化)第一子目:文景之治1、指名说出自己学到的知识,师适当引导、补充;2、讨论解决“动脑筋”一。

第二子目:汉武帝的大一统1、指名说一说自己所了解的主要知识,师适当引导、补充;2、讨论解决“动脑筋”二。

第12课大一统的汉朝一.教材内容分析:汉朝又称两汉,指西汉和东汉。

本课讲述了由西汉“文景之治”到“汉武帝大一统”,再到东汉“光武中兴”直至名存实亡的历史。

汉武帝的大一统不仅是西汉强盛的顶点,也是中国封建时代的第一个鼎盛局面;它对于统一的多民族国家的巩固和发展有着十分重要的作用。

二.课程标准:了解“文景之治”,知道汉武帝巩固“大一统”王朝。

了解东汉的建立。

三.教学目标:了解两汉兴衰的基本脉络,了解文景之治,掌握汉武帝大一统的主要史实,了解东汉的建立。

通过探究“汉武帝面临的危机”、“推恩令妙在何处”等问题,培养学生使用历史地图的能力、综合概括问题的能力和全面的观点分析问题的能力。

学生认识到汉武帝的大一统不仅是西汉强盛的顶点,也是中国封建时代的第一个鼎盛局面,对于巩固统一多民族的国家有着重要的作用。

四.教学重点难点:重点:汉武帝的大一统。

难点:罢黜百家、独尊儒术。

五.教学过程:(一)创设情境,导入新课:展示:猜猜他是谁?他建立了一个国家前所未有的尊严;他给了一个族群挺立千秋的自信;他的国号成了一个民族永远的名字……教师:在中国历史上有这样一位皇帝:他建立了一个国家前所未有的尊严,他给了一个族群挺立千秋的自信,他的国号成为一个民族永远的名字……这位皇帝是谁?就是他,汉武帝,中国古代二十四史之千古一帝。

教师:同学们请看,这是汉武帝的档案。

展示:中文名:刘彻国籍:中国民族:汉族出生地:西汉都城长安出生日期:公元前156年逝世日期:公元前87年主要工作经历:公元前141年—前87年,做皇帝主要成就:……教师:同学们会产生这样的疑问:汉武帝的主要成就是什么?今天,让我们带着疑问,学习第12课大一统的汉朝,一起领略大汉天子的魅力与风采。

第12课大一统的汉朝(二)教师引领,合作探究教师:汉武帝刚刚即位时,国家是什么情形呢?展示:海内安宁,家给人足。

——《资治通鉴》都鄙①廪庾②尽满,而府库余财。

——《汉书·食货志》小注:①都鄙:城市和农村。