八年级语文下册第一课

- 格式:doc

- 大小:22.50 KB

- 文档页数:9

八年级下册语文第一课社戏嘿,朋友们!今天咱来聊聊八年级下册语文第一课《社戏》呀。

《社戏》这篇课文,那可真是有意思极了!就像咱小时候跟着村里的小伙伴们一起去疯玩一样。

你想想看,一群孩子,大晚上的,呼啦啦地跑去看戏,多好玩呀!那感觉,就跟咱过年的时候盼着放烟花差不多。

里面的那些小伙伴们,多亲切呀!像双喜、阿发他们,多讲义气。

他们带着“我”去看戏,一路上嘻嘻哈哈的,这不就是咱和小伙伴们平常的样子嘛。

他们会想着法儿地照顾“我”,生怕“我”玩得不开心。

这让我想起咱小时候和伙伴们一起去偷摘果子,有人放哨,有人上树,那配合,别提多默契了。

还有那看戏的场景,哇,多热闹呀!虽然戏可能咱也看不懂,但就是觉得好玩。

周围都是人,大家都沉浸在那种欢乐的氛围里。

这不就跟咱去赶大集似的,人挤人,可就是觉得有意思。

而且呀,那戏台下还有各种好吃的,馋得人流口水。

再说说那划船去看戏的过程,多刺激呀!在水上漂着,看着两岸的风景,感觉自己就像个大侠似的。

就好像咱在河里捉鱼的时候,划着小船,那感觉,别提多带劲了。

想想如果自己也能在那样的夜晚,划着船去一个好玩的地方,该有多棒呀!《社戏》里的乡村生活,多让人向往呀!没有那么多高楼大厦,没有那么多车水马龙,有的就是那份淳朴和自然。

大家一起干活,一起玩耍,多和谐呀!这不就是咱一直想要的那种生活吗?简单却又充满了乐趣。

咱们现在的生活虽然很方便,但有时候也会怀念那种单纯的快乐。

《社戏》就像是一把钥匙,打开了我们对过去美好时光的回忆。

它让我们知道,原来快乐可以这么简单,这么纯粹。

所以呀,《社戏》这篇课文可不仅仅是一篇课文,它更是我们心中的一份美好回忆呀!它让我们看到了那个纯真的年代,那些纯真的人。

它告诉我们,无论生活怎么变,那份对快乐的追求永远都不能变。

你们说,对不对呢?。

语文八年级下册第一课笔记《逃跑的理由》是语文八年级下册的第一课,该课是一篇记叙文,讲述了主人公小姐的一次逃跑经历。

以下是对该课的相关参考内容的笔记总结:引言:- 《逃跑的理由》是一篇记叙文,生动地描写了主人公小姐在逃跑途中的感受和体验。

- 通过小姐的眼睛,我们可以深入了解她内心的状况和她逃跑的动机。

1. 主要人物的介绍:- 小姐:本文的主人公,一个14岁的女孩,对现实生活感到厌倦,决定逃离家庭和学校。

- 小姐的父母:文中提到虽然他们爱小姐,但平时忙于工作,缺少陪伴。

- 老城书店的老板:一个善良的人,不善言辞但对小姐友好,并给予她一些启示和帮助。

2. 小姐逃跑的原因:- 小姐对家庭和学校生活失望感:她觉得自己缺少关爱,嫌家庭生活乏味,而学校充满了竞争压力和成绩评价。

- 小姐渴望自由:逃离束缚她的家庭和学校,去实现她内心渴望的自由。

3. 小姐逃跑途中的经历:- 小姐离开家后,独自来到了一个陌生的城市。

- 她遇到了一个老城书店,并在这里度过了一段时间。

- 小姐与老城书店的老板谈心,老板给了她一些人生经验的忠告。

- 最后,小姐认识到逃跑并不是解决问题的方法,决定回家。

4. 文章主旨和思考:- 本文主要描写了小姐逃跑的经历,通过她的成长和思考,使读者明白逃避并不解决问题。

- 该文向读者传达了对家庭和学校生活的思考,以及人生中追求自由的渴望。

结语:- 《逃跑的理由》是一篇以小姐为主角的记叙文,通过她逃跑的经历和成长,深刻揭示了逃避难题并不是解决问题的方法,传达了对家庭、学校生活和自由的思考。

以上是对语文八年级下册第一课《逃跑的理由》的相关参考内容的笔记总结,重点包括主要人物介绍、小姐逃跑的原因、逃跑途中的经历以及文章的主旨和思考。

语文八年级下册第一课笔记第一课《阅读与思考》笔记一、课文概述本课主要介绍了“阅读与思考”的重要性,并通过引述许多知名人士的看法和故事来说明阅读与思考的关系。

同时,本课还解释了人们思考的目的是为了获得更深入的理解和观点。

二、详细内容1. 阅读是思考的基础文中引用了名著《少年维特的烦恼》中的一句话:“我不怕别人在看我读书,只怕别人看我读书不思索。

”这句话告诉我们,阅读并不只是简单地看书,更重要的是要通过思考来加深对书中内容的理解。

2. 阅读是思考的源泉在文中列举了一些著名人士的看法,如孔子说“三人行,必有我师焉。

”,卡耐基称赞托马斯·爱迪生是“全世界最好的思考者”。

这些名言和例子都表达了阅读对于思考的重要性,只有通过广泛的阅读,我们才能得到更多的信息和观点用来思考。

3. 阅读和思考互为因果本课通过英国哲学家培根和中国思想家陶渊明的例子来解释阅读和思考的关系。

培根认为“阅读使人充实,思考使人深邃,交流使人清醒”,而陶渊明则从心理学的角度指出,阅读可以让人的思维得到锻炼和提高。

4. 思考的目的是获得更深入的理解和观点在文中,通过引用“欧几里得”这个例子来说明思考的目的。

欧几里得是古希腊的一位数学家,他的《几何原本》被传颂至今,这是因为他反复推敲和思考,获得了更深入的理解和新的观点。

5. 阅读和思考是培养创新能力的关键本课还以苹果公司创始人乔布斯的思考方式为例,说明了阅读和思考在培养创新能力方面的重要性。

乔布斯在大学辍学后,在为自己的爱好而借阅图书馆时,获得了许多灵感,并将这些灵感应用到了自己的创业道路上。

三、思考与拓展1. 阅读与思考是一体两面通过本课的学习,我认识到阅读与思考是密不可分的。

只有通过阅读,我们才能获得更多的知识和观点,而思考则是对所阅读内容的深入思索和理解。

阅读和思考相互促进、相辅相成,只有将两者结合起来,我们才能进一步提高自己的思维能力和学习成果。

2. 阅读和思考是培养创新能力的关键本课通过乔布斯的例子,强调了阅读和思考在培养创新能力方面的重要性。

八年级下册语文第一课知识点初二语文下册我们第一课学习了哪些知识点大家都总结好了么?下面是由店铺为大家整理的八年级下册语文第一课知识点,希望可以帮助到大家!八年级下册语文第一课知识点(一)第一课藤野先生字音烂(màn)漫芦荟(huì) 不逊(xùn) 匿(nì)名诘(jié)责绯(fēi)红宛(wǎn)如驿(yì)站解剖(pōu) 油光可鉴(jiàn) 畸(jī)形杳(yǎo)无消息凄(qī)然教诲(huì) 瞥(piē)见抑扬顿挫(cuò ) 深恶(wù)痛疾.生字藤野(téng) 发髻(jì) 芦荟(huì) 畸形(jī) 杳无消息(yǎo)不逊(xùn) 诘责(jié) 烂熳(màn) 匿名(nì) 深恶痛疾(wù)瞥见(piē) 解剖(pōu) 绯红(fēi) 油光可鉴(jiàn)八年级下册语文第一课知识点(二)词语解释抑yì扬顿挫:声音高低起伏和停顿转折。

绯红:鲜红。

流言:流传的毫无根据的坏话。

宛如:好象。

畸形:不正常的形状。

不逊:不客气;无礼貌;骄傲、蛮横。

匿名:不具名或隐藏真名。

杳:远得不见踪影;无影无声。

瞥见:很快地看一下。

精通:深刻了解,非常懂得。

喝采:大声叫好。

决意:拿定主意,。

美其名曰:(把不美的事物)美化他的名字叫。

遗民:①留下的在国外的人; ②改朝换代后仍效忠前一朝代的人;烂漫:①颜色鲜明而美丽。

②坦率自然,毫不做作。

油光可鉴:这里是说头发上摸油,梳得很光亮,像镜子一样可以照人。

鉴,照。

标致:漂亮。

这里是反语,用来讽刺。

斗乱:飞腾杂乱。

客死:死在异国他乡。

掌故:关于历史人物、典章制度的传说或故事。

这里指学校里发生过的一些事情。

模胡:即“模糊”,这里指马虎、不讲究。

落第:原指科举时代应试不中。

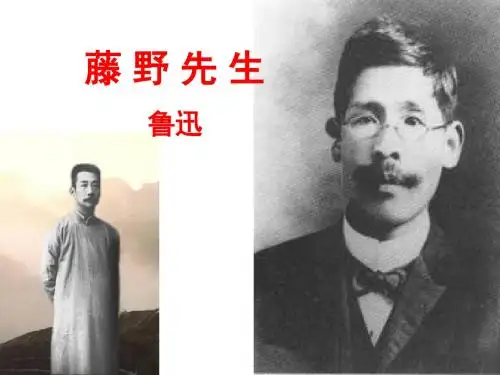

藤野先生第一课时一、导入新课。

1、鲁迅是大家熟悉的我国伟大的无产阶级文学家、思想家和革命家。

鲁迅是笔名,本名周树人,是浙江绍兴人。

(横线处内容让学生回答)进入初中以来我们学过了写鲁迅的文章和鲁迅先生写的文章有哪些?(同学们讨论、回忆。

教师归纳、明确。

)。

鲁迅在《从百草原到三味书屋》回忆起自己的启蒙老师寿镜吾先生,老先生的“方正、质朴、博学”,令童年鲁迅信服、敬畏。

但鲁迅在回忆中说:“在我所认为我师的之中”,“最使我感激,给我鼓励的一个。

”却是另外一位日本人——藤野先生。

藤野先生是怎样的一个人?是什么让鲁迅这样深情感念呢?今天,我们就一起去感受这段难忘的经历、认识这位给鲁迅以鞭策的先生。

(出示文题、作者)2、指名一学生读有关注释,要求学生考虑,注释告诉我们哪几层意思。

学生回答,由教师归纳明确:(1)交代了文章的出处,选自《朝花夕拾》。

“朝”读zhāo,早晨的意思。

早晨的花到晚上拾起来,说明这个集子的文章都是回忆性的。

我们学过的《从百草园到三味书屋》也是这个集子的。

(2)说明了文章的体裁——散文。

(3)介绍了文章的写作年代、作者生活的背景和所写的对象——藤野先生的全名和籍贯。

3、介绍时代背景。

这篇散文记叙了作者1902年夏末至1906年初春在日本留学的生活片断。

写作年代则是在鲁迅离别了藤野先生二十余年后的1926年10月12日。

鲁迅到日本学,本想以学医来救国救民,可在仙台医学专科学校学习时,有一次观看反映日俄战争的影片,片中中国人看日本枪毙给俄国人做侦探的中国人的麻木神情给鲁迅以很大的刺激。

从此,他弃医学文,决心用文艺作为武器进行战斗,从而唤起国民的觉醒。

鲁迅写此文时,正当“三·一八”惨案发生之后,鲁迅积极支持爱国学生的正义行动,与反动军阀以及反动文人进行英勇斗争,用战斗的文章来抨击“正人君子”的迫害,抒发自己的强烈的爱国主义情感和歌颂没有民族偏见、正直、热情的藤野先生所代表的日本人民对中国人民的友谊。

语文八年级下册第一课笔记《语文八年级下册第一课》笔记1. 词语辨析1.1 词义辨析浩浩荡荡/汹汹(hào hào dàng dàng/xiōng xiōng)浩浩荡荡意为声势宏大,气势磅礴;汹汹意为水势汹涌、气势汹汹。

例句:一队浩浩荡荡的士兵在军营里列队训练;暴风雨过后,海面上的波浪依旧汹汹。

1.2 词语辨析不言而喻/不言自明(bù yán ér yù/bù yán zì míng)不言而喻意为不需言语说明就能明白;不言自明意为事物明显不需解释。

例句:在激烈的比赛场上,队员们默契配合,胜利的结果不言而喻;他的成绩十分出色,不言自明他的付出和努力。

1.3 词语辨析风趣/幽默(fēng qù/yōu mò)风趣意为说话过程中使用诙谐、妙语,使人感到愉快;幽默意为表达出与真实相反或出乎意料之外的东西使人感到好笑。

例句:他的表演非常风趣幽默,让大家笑声不断;那部电影中的情节有些幽默,更加增强了观众的观感。

1.4 词语辨析聪明伶俐/机智聪颖(cōng míng líng lì/jī zhì cōng yǐng)聪明伶俐意为机灵、灵活;机智聪颖意为思维敏捷、反应快。

例句:她聪明伶俐,想到了一个很好的解决办法;他机智聪颖,第一时间就做出了正确的反应。

1.5 词语辨析岂有此理/岂能这样(qǐ yǒu cǐ lǐ/qǐ néng zhè yàng)岂有此理意为此事本不应发生,违反情理;岂能这样是针对某一行为提出疑问、质疑。

例句:他不仅欺骗了我们,还找了别人取代我们的位置,岂有此理!;我对于这种不负责任的行为表示不满,岂能这样不尊重他人。

2. 句式分析2.1 翻译句子“有志者,事竟成”有志者,事竟成。

这句话传达出的意思是只要有一个明确的、坚定的目标,然后为实现目标而持续努力,最终就一定会得到成功,无论遇到什么困难和挫折都不会改变坚定的方向。

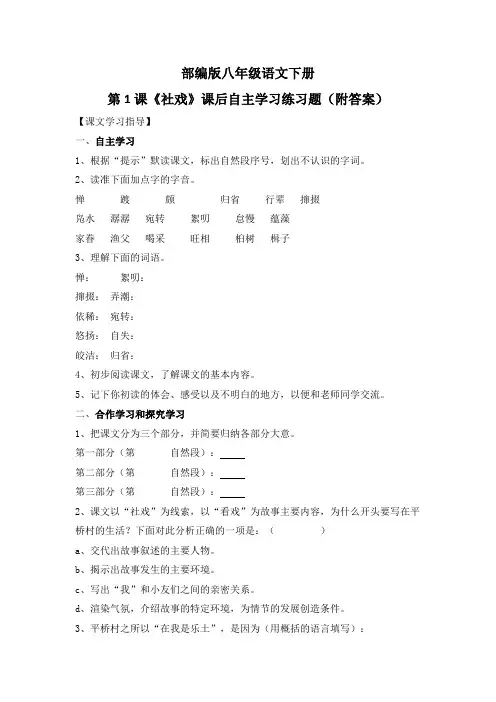

部编版八年级语文下册第1课《社戏》课后自主学习练习题(附答案)【课文学习指导】一、自主学习1、根据“提示”默读课文,标出自然段序号,划出不认识的字词。

2、读准下面加点字的字音。

惮踱颇归省行辈撺掇凫水潺潺宛转絮叨怠慢蕴藻家眷渔父喝采旺相桕树楫子3、理解下面的词语。

惮:絮叨:撺掇:弄潮:依稀:宛转:悠扬:自失:皎洁:归省:4、初步阅读课文,了解课文的基本内容。

5、记下你初读的体会、感受以及不明白的地方,以便和老师同学交流。

二、合作学习和探究学习1、把课文分为三个部分,并简要归纳各部分大意。

第一部分(第自然段):第二部分(第自然段):第三部分(第自然段):2、课文以“社戏”为线索,以“看戏”为故事主要内容,为什么开头要写在平桥村的生活?下面对此分析正确的一项是:()a、交代出故事叙述的主要人物。

b、揭示出故事发生的主要环境。

c、写出“我”和小友们之间的亲密关系。

d、渲染气氛,介绍故事的特定环境,为情节的发展创造条件。

3、平桥村之所以“在我是乐土”,是因为(用概括的语言填写):⑴⑵⑶4、课文的第二部分写了看社戏的经过,可以分为四个层次。

请根据课文内容,填写出看社戏经过层次表。

5、“我”第一盼望的是到赵庄看戏。

但一开始就遇到了波折。

在的帮助下,首先解决了的问题,接着又摆出三条理由:⑴;⑵;⑶;并说了“”的话,才解除了外祖母和母亲的顾虑,实现了“我”去看戏的愿望。

6、下面是对写这个波折的目的的分析,其中不正确的一项是:()a、增加小说的生动性,使情节曲折,更吸引人。

b、表现外祖母对“我”的宠爱,刻画了外祖母慈祥的形象。

c、表现平桥村少年朴实好客的特点。

d、表现平桥村少年聪明能干的特点。

7、在下面句子的括号内填入合适的动词,然后分析一下这些动作描写有什么作用。

母亲送出来吩咐“要小心”的时候,我们已经()开船,在桥石上一(),()后几步,即又()前出了桥。

答:8、课文写少年们夜行船有下面两句:①淡黑的起伏的连山,仿佛是踊跃的铁的兽脊似的,都远远地向船尾跑去了,但我却还以为船慢。

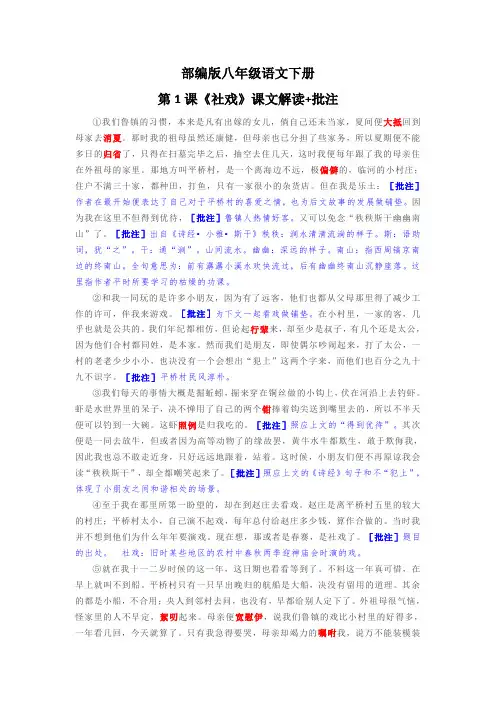

部编版八年级语文下册第1课《社戏》课文解读+批注①我们鲁镇的习惯,本来是凡有出嫁的女儿,倘自己还未当家,夏间便大抵回到母家去消夏。

那时我的祖母虽然还康健,但母亲也已分担了些家务,所以夏期便不能多日的归省了,只得在扫墓完毕之后,抽空去住几天,这时我便每年跟了我的母亲住在外祖母的家里。

那地方叫平桥村,是一个离海边不远,极偏僻的,临河的小村庄;住户不满三十家,都种田,打鱼,只有一家很小的杂货店。

但在我是乐土:[批注]作者在最开始便表达了自己对于平桥村的喜爱之情,也为后文故事的发展做铺垫。

因为我在这里不但得到优待,[批注]鲁镇人热情好客。

又可以免念“秩秩斯干幽幽南山”了。

[批注]出自《诗经•小雅•斯干》秩秩:涧水清清流淌的样子。

斯:语助词,犹“之”。

干:通“涧”。

山间流水。

幽幽:深远的样子。

南山:指西周镐京南边的终南山。

全句意思为:前有潺潺小溪水欢快流过,后有幽幽终南山沉静座落。

这里指作者平时所要学习的枯燥的功课。

②和我一同玩的是许多小朋友,因为有了远客,他们也都从父母那里得了减少工作的许可,伴我来游戏。

[批注]为下文一起看戏做铺垫。

在小村里,一家的客,几乎也就是公共的。

我们年纪都相仿,但论起行辈来,却至少是叔子,有几个还是太公,因为他们合村都同姓,是本家。

然而我们是朋友,即使偶尔吵闹起来,打了太公,一村的老老少少小小,也决没有一个会想出“犯上”这两个字来,而他们也百分之九十九不识字。

[批注]平桥村民风淳朴。

③我们每天的事情大概是掘蚯蚓,掘来穿在铜丝做的小钩上,伏在河沿上去钓虾。

虾是水世界里的呆子,决不惮用了自己的两个钳捧着钩尖送到嘴里去的,所以不半天便可以钓到一大碗。

这虾照例是归我吃的。

[批注]照应上文的“得到优待”。

其次便是一同去放牛,但或者因为高等动物了的缘故罢,黄牛水牛都欺生,敢于欺侮我,因此我也总不敢走近身,只好远远地跟着,站着。

这时候,小朋友们便不再原谅我会读“秩秩斯干”,却全都嘲笑起来了。

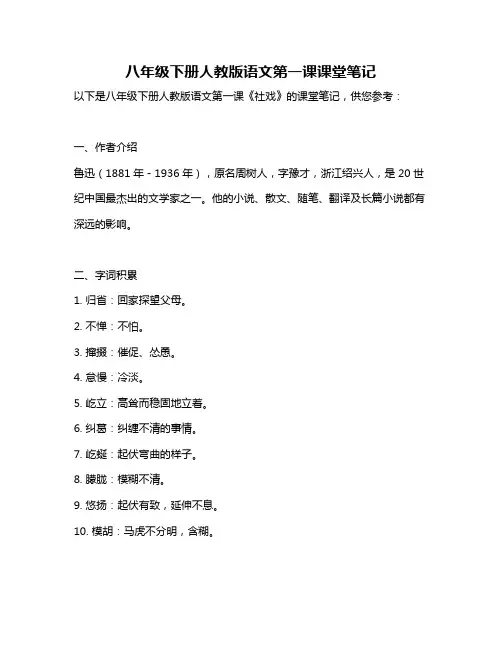

八年级下册人教版语文第一课课堂笔记以下是八年级下册人教版语文第一课《社戏》的课堂笔记,供您参考:一、作者介绍鲁迅(1881年-1936年),原名周树人,字豫才,浙江绍兴人,是20世纪中国最杰出的文学家之一。

他的小说、散文、随笔、翻译及长篇小说都有深远的影响。

二、字词积累1. 归省:回家探望父母。

2. 不惮:不怕。

3. 撺掇:催促、怂恿。

4. 怠慢:冷淡。

5. 屹立:高耸而稳固地立着。

6. 纠葛:纠缠不清的事情。

7. 屹蜒:起伏弯曲的样子。

8. 朦胧:模糊不清。

9. 悠扬:起伏有致,延伸不息。

10. 模胡:马虎不分明,含糊。

三、课文内容梳理1. 本文主要写了“我”在平桥村随母亲归省小住期间,随伙伴一起去看社戏的情景。

2. 本文人物形象鲜明,如“我”的伙伴双喜、六一公公等,都表现出了他们的个性特点。

3. 本文的情节十分生动有趣,通过描写“我”和伙伴们一起摇船去看社戏的经历,展现了乡村生活的美好和纯真。

4. 本文的语言质朴自然,表达了作者对童年生活的怀念和对故乡的热爱。

四、问题思考1. “我”在看社戏前的心情如何?从哪些描写中可以看出?答:“我”在看社戏前的心情是非常急切和兴奋的。

从“我”在黄昏时刻“望到村里的灯火映在水里,闪烁摇曳,而或一明一灭”的描写中可以看出,“我”已经迫不及待地想要去看社戏了。

2. “我”在看社戏后为什么会依依不舍?答:“我”在看社戏后依依不舍,是因为社戏演得精彩,让“我”沉浸其中,感受到了乡村生活的美好和纯真。

同时,“我”也与伙伴们建立了深厚的友谊,对平桥村这个美丽的乡村产生了深厚的感情,所以才会依依不舍。

八年级下册语文书第一课

八年级下册语文书第一课是《社戏》。

这篇课文选自鲁迅的短篇小说集《呐喊》,文章以“社戏”为线索,记述了作者童年时一段看社戏的往事,表现对童年生活的回忆和留恋的心情。

全文可以分为三个部分:第一部分(1~3段),写平桥村随母亲归省的生活,交代出看社戏的时间、地点、机缘和参与人物。

第二部分(4~30段),写“我”和小伙伴们去赵庄看社戏的情景。

第三部分(31~49段),写看社戏后的余波。

这篇文章通过“我”和少年伙伴们夏夜行船、船头看戏、月下归航等情节的描写,展示了“我”的一段天真烂漫、童趣盎然的江南水乡文化生活经历。

作者通过描绘江南水乡的自然风光和人情世态,表现了作者对童年生活的无限怀念和对故乡的深切思念。

同时,作者也表达了对农村少年朋友的诚挚情谊,以及他们勤劳善良、聪明能干、淳朴无私的美好品德的赞美。

以上信息仅供参考,具体课文内容可能因版本不同而有所差异。

八年级下册语文第一课笔记八年级下册语文第一课笔记 1一、字音宕dàng 沁qìn 头昏脑眩xuàn 惮dàn踱duó 棹zhào 归省xǐng 行háng辈撺掇cuān duō 凫fú水撮cuō桕jiù 楫jí 旺相xiàng二、结构第一部分:十年间两次看京戏的回忆。

(1)第一次看京戏的情形。

(至“不由的毛骨悚然的走出了”)(2)第二次看京戏的情形。

(至“我后无回路,自然挤而又挤,终于出了大门”)第二部分:平桥村随母归省的生活。

(1)随母归省的时间地点缘由和平桥村的环境,突出平桥村是我的乐土。

(2)交代乡间生活的小朋友的情况(热情、好客)和关系(平等)。

(3)写平桥村的乐事(钓虾、放牛)。

第三部分:在赵庄看社戏的全过程。

(1)看社戏前的波折。

(2)去看社戏途中的见闻感受。

(3)在赵庄看社戏。

(4)看社戏后,深夜归航。

第四部分:看社戏后的余波。

三、重难点1.文章的重点是写看“社戏”,为什么用很大篇幅写在北京戏园里看京戏的情景?是否是多余之笔?(1)找出两次看京戏时的场面和人物描写的句子。

(2)这些句子的作用是什么?意在用看京戏的令人生厌反衬社戏的令人神往。

欲扬先抑,增强小说的表现力。

比如:戏院里的场面是那样的嘈杂、混乱、龌龊,这恰好与看社戏时和谐、清新的气氛形成鲜明的对照;“我”在戏院里向坐在近旁的胖绅士请教,对方“很看不起似的斜瞥了我一眼”,态度是那样的冷漠、傲慢,这恰好又与看社戏时小朋友们的互相友爱形成鲜明的对照;看京戏和看社戏,从一个侧面反映了京城生活和江南水乡生活的不同,显然,的感情是倾向于后者的。

2.为什么说平桥村“在我是乐土”?“乐”主要表现在哪些方面?(学生找出相关的句子后讨论。

)(1)民风淳朴、乡民善良的乡村,对一个在封建家庭中生长、受各种规矩束缚的孩子来说,确实是自由快乐的天堂。

八下课文注音及解释第一课《社戏》钳qián:1.夹东西的用具。

2.夹住;约束。

撮cuō(zuǒ):[ cuō] 1.聚合;2.用簸箕等把散碎的东西收集起来。

3.用手指捏住细碎的东西拿起来4.摘取(要点)5.吃:我请你上馆子~一顿。

6.容量单位。

10撮等于1勺。

1市撮合1毫升。

7.用于手所撮取的东西:一~盐。

一~芝麻。

b)借用于极少的坏人或事物:一小~坏人。

[ zuǒ] 成丛的毛发:一~胡子。

偏僻piān pì:离城市或中心区远,交通不便:~的山区。

行辈háng bèi:辈分:他~比我大。

照例zhào lì:按照惯例;按照常情:春节~放假三天。

宽慰kuān wèi:1.宽解安慰:她用温和的话语~着妈妈。

2.宽畅欣慰:儿子总算理解了自己的苦心。

欺侮qī wǔ:欺负:备受~。

~弱者。

嘱咐zhǔ fù:告诉对方记住应该怎样,不应该怎样:再三~。

怠慢dài màn:1.冷淡:不要~了客人。

2.客套话,表示招待不周:~之处,请多包涵。

凫水fú shuǐ:游水。

潺潺chán chán:形容溪水、泉水等流动的声音踊跃yǒng yuè:1.跳跃:欢呼~。

2.形容情绪热烈,争先恐后:~参加。

屹立yì lì:像山峰一样高耸而稳固地立着,常用来比喻坚定不可动摇家眷jiā juàn:指妻子儿女等(有时专指妻子)。

皎洁jiǎo jié:(月亮等)明亮而洁白好歹hǎo dǎi:1.好坏:这人真不知~。

2.指危险(多指生命危险):万一她有个~,这可怎么办?3.不问条件好坏,将就地(做某件事):时间太紧了,~吃点儿就行了! 4.不管怎样,无论如何:她要是在这里,~也能拿个主意。

礼数lǐ shù:礼节。

撺掇cuān duo:从旁鼓动人做某事。

第二课《回延安》盏zhǎn:1.小杯子:灯~。

八年级下册语文第一课生字

1. 惮(dàn)

- 词性:动词。

2. 踱(duó)

- 词性:动词。

- 释义:慢步行走。

如“踱步”,形象地描绘出一种缓慢行走的姿态。

在文中“那老旦当初还只是踱来踱去的唱,后来竟在中间的一把交椅上坐下了”,“踱来踱去”生动地写出了老旦在台上的动作。

3. 棹(zhào)

- 词性:名词,也可作动词。

4. 归省(xǐng)

- 词性:动词。

- 释义:指出嫁的女儿回娘家看望父母。

“省”在这里不能读成“shěng”。

文中“那时我的祖母虽然还康健,但母亲也已分担了些家务,所以夏期便不能多日的归省了”,表达出母亲因为家务不能长时间回娘家的情况。

5. 行辈(háng bèi)

- 词性:名词。

6. 撺掇(cuān duo)

- 词性:动词。

- 释义:从旁鼓动人做某事。

例如“他一个劲儿地撺掇我去参加比赛”。

文中“十几个别的少年也大悟,立刻撺掇起来,说可以坐了这航船和我一同去”,形象地写出了少年们积极鼓动大家一起去看戏的情景。

7. 凫水(fú shuǐ)

- 词性:动词。

八年级下册语文书第一课批注

第一课《藤野先生》(不知道你用什么版本的)烂漫(màn)绯红(fēi)发髻(jì)驿站(yì)舜(shùn)芦荟(huì)芋梗汤(yùgěng ) 脱漏(lòu)不逊(xùn)匿名(nì)诘责(jié)教诲(huì) 瞥见(piē) 深恶痛疾(wù)杳无消息(yǎo)解剖(pōu,注意不能读成pāo)订正(dìng)畸形(jī,注意不能读成qī)

1.引出介绍说明的对象,引出下文。

2.承上启下。

3.略4.课文按“从早到晚”的顺序写,然后按“一年四季”的顺序写。

最后作者又介绍了各种吆喝的主要内容、声调变化、音韵节奏。

5.略6.(1)“卖山里红(山楂)的靠戏剧性来吸引人,‘就剩两挂啦’,其实,他身上挂满了那用绳串起的紫红色果子。

”(2)表现出作者总体上是充满了怀念之情的,那种对往事的美好回忆,那种至今想来仍忍俊不禁的情态也流露在字里行间。

1.藤野先生

备课时间:使用时间:

教学目的:

1.学习本文选取典型事例以表现人物品质的写法。

2.领会语言的感情色彩,理解作者的民族自尊心和爱国热情。

3.了解本文运用两条线索组织材料的方法。

重点难点:

1.重点:理解选择典型事例突出人物品质的写法。

2.难点:

(1)全文线索为作者与藤野先生交往——明线,作者的爱国主义思想——暗线。

(2)作者弃医从文的原因。

(3)结尾部分的作用。

教学方法:和谐教学法

教学时间:3课时

第一课时:

自主预习

1、导入新课:

2、检查预习情况

(1)读准下列加点字的注音。

驿站()教诲()系住()芦荟()

瞥见()畸形()匿名

()诘责()

绯红()杳无消息()深恶痛疾()油光可鉴()

(2)解释词语。

宛如绯

红

油光可鉴驿

站

掌故不

逊

诘责杳无消

息

瞥见

3、介绍作者情况及时代背景

4、阅读课文,在理解课文的基础上,讨论下面的问题,然后回答。

.粗读课文,给文章分段,归纳段意。

第一部分:从开头到“到别的地方去看看,如何呢?”

写见到藤野先生之前,在东京所见所感。

第二部分:从“我就往仙台”到“并且时时通信告诉他此后的状况。

”..

写在仙台与藤野先生相识、相处和离别。

第三部分:从“我离开仙台之后”到完。

..

写离开仙台后怀念藤野先生的感情和行动

.朗读第一部分,想一想,作者在东京的所见所闻是什么?

看到的盘着辫子的清国留学生成群结队地赏樱花,听到的是他们在中国会馆学跳舞。

.提问“东京也无非这样。

”“无非”的意思是什么?表现出作者一种什么情绪?

无非,只不过。

表达了作者对在东京留学日本学生中效忠满清王朝。

醉生梦死状况的失望情绪。

.提问:“油光可鉴”一词中“鉴”的本义是什么?词性发生了什么变化?在这里是什么意思?

鉴,本义是镜子,词性由名词转化为动词在这里是光照或反射出去光亮的意思。

.提问:“头顶上盘着大辫子,顶得学生制帽的顶上高高耸起,形成一座富士山。

也有解散辫子……实在标致极了。

”这些话运用什么修辞方法?表达作者什么思想感情?

5.运用比喻、夸张的手法。

在清末,不少仁人志士剪辫子,表示与清王朝决裂,而这些清国留学生既要赶时髦,又要表示效忠腐朽的清王朝,于是只好盘起辫子。

作者用揶擒的口吻,对他们盘辫子进行明褒实贬的描写,揭示了这些留学生庸俗麻木的思想本质,表达了对他们的厌恶之情。

5、课堂小结,

课文开头部分在内容上表达了作者对东京的失望情绪,

对“清国留学生”醉生梦死的生活的不满和厌恶。

在全文结构上是为离开东京去往仙台求学作铺垫。

第二课时:

合作交流

研读第二部分。

1. 提问:离开东京去仙台,一路上所见所闻必定不少,为什么作者只记得“日暮里”和“水户”这两个地名?

因为“日暮里”让人想起屈原<离骚>中的“日忽忽其将暮”的诗句,使作者联想到清王朝的衰败,日暮途穷;记得水户,是因为它是富有民族气节和爱国情感的抗清志士朱舜水客死的地方。

记住这两处地名都透露着作者的爱国情结。

2. 提问:怎样理解“大概是物以希为贵罢”这句话的意思?

“大概”表示推测、估计。

作者到达仙台后,受到免交学费的优待和生活上的关照。

对一个来自异国他乡的留学生给予特殊待遇,反映日本人民善意的心地和友好情谊。

而作者却把这些善意统统推断为“物以希为贵”,因为作者感受到的不是尊重,这里包含着一个弱国国民的内心辛酸,同时也反映出作者强烈的民族自尊心。

3.提问:作者在仙台的生活状况如何?在这样环境中求学表现作者什么思想?

默读第二部分第二层,画出描写藤野先生外貌的句子,说说鲁迅对藤野先生的最初印象。

蚊子多,“居然”睡得安稳;吃的是“难以下咽的芋梗汤”。

在这样艰苦的环境中求学,表现作者立志苦学,学成作实现医学救国的理想。

讨论并归纳:外貌描写:“其时进来的是一个黑瘦的先生……挟着一叠大大小小的书。

”外貌特点是其貌不扬,有点学究气。

接着又借留级生之口介绍藤野先生“穿衣服太模胡”“忘记带领结…‘冬天是一件旧外套,寒颤颤的”“致使管车的疑心他是扒手”。

这些说明藤野先生穿衣“不修边幅”“生活俭朴”的特点。

4、提问:这一层写作者与藤野先生交往的几件事?这些事表现了藤野先生怎样的高尚品质?

(1)添改讲义对教学认真负责

(2)纠正解剖图对学生严格要求

(3)关心解剖实习对学生热情诚恳

( 4)了解女人裹脚对学术严谨求实

5.提问:以藤野先生的形象为例,说说人物的主要特征。

(1)抓住富有特征的外貌,写出主要印象——不修边幅,生活俭朴。

(2)抓住言谈举止,写出人物性格——语速缓慢,显得沉稳。

(3)通过叙事,表现思想品质——(见第2题讨论并归纳)

探究质疑

研读第二部分

1.提问:谈谈匿名信事件的起因、经过和结果。

、起因:鲁迅上午解剖学考试成绩较好,一些同学疑心藤野先生向鲁迅漏题。

经过:学生会干事翻检我的讲义,邮差送来匿名信。

结果:我将这事告知了藤野先生;几个和我熟识的同学也很不平,一同去诘责干事托辞检查的无礼,并且要求他们将检查的结果发表出来。

终于这流言消灭了。

2.提问:匿名信事件说明了什么?

(1)弱国的人民在国际上没有地位,遭受凌辱。

,

(2)所谓的日本“爱国青年”对中国人怀有偏见。

(3)鲁迅为了自己和祖国的尊严进行的斗争。

3.提问:如何理解“中国是弱国,所以中国人当然是低能儿”这句话?

(1)做毫无意义的示众材料的人。

(2)麻木的,同样毫无意义甚至喝采的看客。

(3)被刺痛了的人(我)。

4. 提问:在看电影事件中“偏有中国人夹在里面…‘在讲堂里的还有一个我。

”这句话中包含了哪几类中国人?

、这欢呼声深深地伤害了作者的民族自尊心。

5.提问:“这一声却特别听得刺耳。

”是因为什么?

、当时一般中国人心理上的麻木和思想上的觉悟。

6.提问:“但在那时那地,我的意见却变化了。

”这句话应怎么理解?

“那时那地”指鲁迅在日本仙台留学的时候。

“我的意见”是科学救国,因为匿名信事件和看电影事件使作者认识到医学并非是一件要紧的事,第一要紧是改变他们的精神,因此,作者决定弃医从文。

7.提问:第二部分的最后一个层次是“告别藤野先生”,哪些词语写出他们惜别的感情?

“悲哀”“凄然”“慰安…‘叹息…‘惜别…‘叮嘱”等,表现出师生之间深厚的感情。

8课堂小结。

课文第二部分讲了了鲁迅与藤野先生相识交往的过程,理解了藤野先

生

正直热诚、治学严谨、摒弃民族偏见高尚品质,也了解到作者弃医从文的原因,从叙述中我们可以了解到那个时代的进步青年所特的忧患意识以及强烈的民族自尊心、爱国心。

第三课时:

精读品析

一、展示学习目标

(1)理解结尾部分的内容及作用。

(2)了解本文运用两条线索组织材料的方法。

二、阅读课文,在理解课文的基础上,分小组讨论下面中的问题,然后回答。

1.提问:作者写了几种具体行动来怀念藤野先生?

.(1)装订收藏讲义。

(2)悬挂先生照片。

(3)多写文章,把怀念之情化为斗争的勇气和力量。

2.提问:怎样理解“小而言之”和“大而言之”?

2.“小而言之”是藤野先生希望中国有新的医学;“大而言之”是藤野先生希望新的医学传到中国去。

因为“中国”是个地域概念,相对较“小”,而“学术”则是没有地域限制,属于全人类的,所以相对较“大”。

3.提问:“他的性格,在我的眼里和心里是伟大的”删去“我的眼里和心里

表达效果有什么不同?

.藤野先生是一个普通的大学教授,在其他人的眼里也许不伟大,然后作者从与他交往中认识到他的高尚品质和人格魅力,从心眼里敬重他,怀念他,所以这样说。

4.提问:怎样理解“我又忽然良心发现……写些为‘正人君子’之流所深恶痛疾的文字”?

.这段文字主要是在说明藤野先生的高尚品质对作者的影响。

而正是藤野先生的那种治学严谨、教学认真,那种探求真理的执着态度以及对作者的热情诚恳和殷切希望,促使作者奋发有力。

其中“良心发现”是指作者热爱祖国、勇于革新的思想受到触动;“增加勇气”是指作者长期遭受各种反动势力的迫害,一想到藤野先生对自己乃至对中国的希望,便增加了斗争的勇气;“正人君子”是反语,指敌对势力。

结尾这句话表明作者决心以笔作刀枪,与敌对势力作不妥协的斗争。

为中国的光明前途而奋斗。

5.提问:课文以“藤野先生”为题,为什么却有一半以上的篇幅言及他事?这些事用什么战索把它们贯穿起来的?。