汉代豪族的儒化与士族化——以关东豪族为例

- 格式:pdf

- 大小:510.70 KB

- 文档页数:7

名词解释汉朝豪强的原因汉朝豪强是指在汉朝时期,地方豪门家族崛起,掌控一方的社会现象。

他们拥有庞大的财富和权势,并通过与中央政权的勾结或独立的势力来扩大自己的势力范围。

那么,汉朝豪强崛起的原因是什么呢?一、经济原因汉初的大规模土地兼并使得土地集中在少数富豪的手中,而不被广大农民所拥有。

这些富豪利用他们的财富购买土地、人力资源和商业资本,从而获得更多的财富。

同时,汉朝初年带来的繁荣经济也为他们提供了发展的契机。

在汉初,社会经济正处于转型期,农业生产和商业贸易的发展为豪强们提供了丰富的利润空间。

他们在农田中种植高价值的经济作物,并通过广泛的商业网络将农产品销售到远方。

他们还涉足矿产资源的开发、制造业、金融业等领域,进一步积累财富。

二、政治原因汉朝的政治制度相对宽松,中央政权相对较弱,加上官员选拔制度的滥觞,导致了汉朝豪强的崛起。

各地的豪强家族通过向中央政权贡献财富和人力资源,或通过结婚联姻等方式与皇室家族关系密切,获得政治地位和特权。

汉武帝时期,中央政权加强对地方豪强的控制,通过设立郡县制、义冢、郡国等措施来缩小地方豪强的势力。

但这些措施并没有从根本上解决问题,只是起到了一定的掣肘作用。

三、社会原因汉朝的社会结构中,豪强家族占据着上层社会的重要地位。

他们通过世袭贵族地位,通过收买官员和当地势力争夺社会资源,获得了更多的特权和优势。

在农村社会中,他们通过收买地主和农民之间的矛盾来扩大自己的土地和势力范围。

此外,汉朝社会经济的发展也为豪强的崛起提供了土壤。

人们的思想观念逐渐转变,强调个人利益追求,追求物质享受成为一种时尚。

在这种社会背景下,豪强们通过控制资源和财富来满足人们对物质财富的需求,赢得了人们的支持和认可。

四、文化原因汉朝的士人文化对豪强的崛起也起到了推动作用。

士人文化强调礼义廉耻,崇尚君子之道。

地方豪强们通过在文化、教育领域的投资,提高自己的社会地位和声望。

他们在宴会、庙会等场合大肆赞助,展现自己的财富和地位。

第29卷第10期湖南科技学院学报 V ol.29 No.10 2008年10月Journal of Hunan University of Science and Engineering Oct.2008汉代豪族研究概述王者利(大连大学 中国古代社会与思想文化研究中心,辽宁 大连 116622)摘要:豪族在中国历史上是一个重要的社会阶层,他们对社会的稳定起到了举足轻重的作用,历代统治者对其或者拉拢或者打击。

汉代是豪族形成、发展及转变的关键时期,对汉代豪族的研究可以说已到了无孔不入、细致入微的地步,从其构成到其政治、经济、土地制度等各方面都有学者进行了细致入微的考察。

本文拟对目前国内有关豪族社会构成、经学化、士族化、“忠孝”观等研究成果做一简要的概述。

关键词:豪族;经学化;士族化;“忠孝”观;仕进制度中图分类号:K234 文献标识码:A 文章编号:1673-2219(2008)10-0063-02一豪族的社会构成关于豪族的社会构成,学者的意见大致相同。

徐杨杰先生认为强宗大族来源主要有四部分:一是六国旧贵族;二是六国的地方暴富及恶势力;三是汉代新贵;四是地主阶级上层。

[1]马彪先生在《秦汉豪族社会研究》中认为“爵邑之人”、“秩禄之奉”、“素封”等三种人可高度概括为秦汉时期豪族社会的三大成分。

所谓“爵邑之人”主要指宗室、外戚及恩宠;“秩禄之奉”者是指秦汉的官僚;“素封”是指秦汉时期特有的富商大贾阶层。

[2]崔向东先生则认为汉代豪族包括以下七种社会势力:1、六国宗室及其后裔。

如齐诸田,楚昭、屈、景等及名族。

2、高訾富人。

包括的成分较广,主要是私人工商业者。

3、豪民、兼并之家。

即家族富有的豪民地主。

4、豪杰。

即豪侠、游侠。

5、世吏二千石。

即家世为高官的官僚之家。

6、汉代军功阶层和食封贵族。

7、地方强宗。

即地方上宗族势力强大的家族。

[3](p80)瞿同祖先生则把豪族分为六类:1、战国时期的旧家族;2、汉代居于统治地位的皇族;3、外戚家族;4、官僚家族;5、富商家族;6、游侠家族。

陈苏镇:东汉的豪族与吏治【内容摘要】豪族势力响应舂陵宗室发起的复汉运动,合力推翻王莽,又纷纷支持当地政治人物建立割据政权。

刘秀征服各地豪族势力,建立了东汉王朝,但仍面临如何在豪族社会基础上巩固统治的问题。

豪族占有大片土地,役使贫民和奴婢从事生产并守卫田庄,宗族和宾客是他们的帮手和爪牙。

东汉统治者吸取西汉和王莽的教训,不再企图消灭土地兼并,而是采取各种措施抑制和削弱豪族势力。

其中最重要的是强化吏治,用严刑峻法约束豪族。

这一措施收到一定效果,同时也导致吏治苛刻之弊,造成大量冤狱。

时人普遍认为,根除此弊须用“良吏”取代“残吏”。

对“良吏”的强烈期待,成为东汉政治文化的重要组成部分。

豪族的普遍存在,是东汉统治者不得不面对的事实【1】。

我们甚至可以说,东汉王朝是建立在豪族社会基础之上的。

由于刘秀出身豪族,人们常说东汉王朝是豪族利益的代表。

其实,刘秀所依靠的主要是南阳豪族集团。

在他建立东汉王朝的过程中,其他地区的豪族势力附和者少,反抗者多。

故其统一天下的战争,主要是征服各地豪族的过程。

而战争结束后,如何管理这些豪族,仍是一大难题。

刘秀的许多政治措施与此有关,其中最重要的是强化吏治。

东汉王朝用严刑峻法规范豪族的行为,收到了恢复并维持社会安定的效果,但同时也使吏治苛刻问题日益严重。

这是东汉政治的一大顽疾。

弄清它的来龙去脉,有助于对东汉一系列政治和政治文化问题的理解。

一、两汉之际的豪族势力所谓“豪族”,大约是战国以来逐渐兴起的【2】,到汉武帝时已成为一种普遍存在的社会势力。

他们宗族强大,武断乡曲,兼并土地,役使贫民,成为瓦解小农社会从而破坏帝国基础的危险力量。

西汉用酷吏,设刺史,直接打击不法豪族,收到一定效果,但抑制豪族势力发展的最有效的办法,还是实行“徙陵”制度。

刘邦徙“齐楚大族昭氏、屈氏、景氏、怀氏、田氏五姓”及“燕、赵、韩、魏之后”于长安附近的长陵,致使关东“邑里无营利之家,野泽无兼并之民”【3】。

其后,西汉“世世徙吏二千石、高訾富人及豪桀并兼之家于诸陵”【4】,使得各地豪族不能充分发展壮大【5】。

陈寅恪魏晋南北朝史讲演录读后感陈寅恪魏晋南北朝史讲演录读后感陈寅恪魏晋南北朝史讲演录读后感【1】这是陈寅恪先生1947-1948年在清华大学讲课时,万绳楠先生根据笔记整理成的书。

书中有许多新的观点和提法。

魏晋南北朝,是我历史知识中最大的空白点之一。

通过这本书,使我长了不少知识。

1、关于出身儒家的豪族和出身非儒家的寒族。

陈认为,魏晋统治者的社会阶级不同:司马氏是出身儒家的豪族,而曹操则属出身非儒家的寒族。

他们由于出身不同,在统治上有区别:晋朝司马氏重礼,重孝,豪族外宽内忌,依附权臣,奴颜婢膝。

魏朝寒族“任侠放荡,不治行业”,“细政苛惨,科放互设”,主张严刑,推尚节俭;在选人上,重才轻德,唯才是举,所以容易赢得广大出身平民、有才能的寒族的支持。

从这个角度上说,魏蜀两国属于寒族统治,而孙吴则属当地士族统治。

2、民族迁徙问题。

从汉朝开始,西北地区就存在戎狄内迁的问题。

有政策的、天灾的、战争的原因。

汉开始,到魏晋进入一个发展时期。

这时不光是迁入,还开始了迁出。

魏的邓艾是第一个主张迁出的人。

晋后八王之乱,人民除了不能走或者不愿意走的,大都外逃以避难,胡族统治者为了控制人口,凭藉武力,强迫迁民,造成北方人口大流动,出现了三百年间的人口流动问题。

有一部分北方士族就南逃到东晋,成为影响南朝的重要力量,被称为北方士族。

王羲之(303-361)就属此类。

石虎不光是将关西的人迁往关东,还曾将南方的人迁往北方。

数百万人的迁徙,能达者十之二三。

前秦建立后,又把关东人迁入关中,等等。

这种迁徙,是民族的灾难,如果说有好处,就是各民族之间接触的机会多了。

3、“五胡”次序。

“五胡”名称最早出自苻坚之口,次序也是他说的。

即胡、羯、鲜卑、氐、羌。

“十六国不全是五胡所建,如成国是宗(下加贝字)人建立。

羯族。

石勒(建立“后赵”)。

目深,高鼻。

多须。

中亚人种特征。

(石勒死后,石虎暴政,引起治下臣民的愤怒,以至他死后,整个羯民族竟因为汉族人的报复而从此在中国消失)氐族。

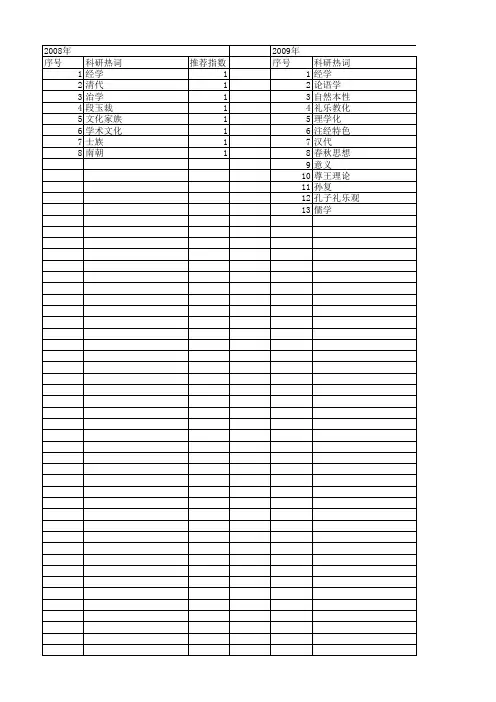

期刊论文:

在(/grid2008/index/ZKCALD.htm中专业检索中查找)

1、林喦:《汉代豪族地域性研究》评介,《渤海大学学报:哲学社会科学版》,2013, 35(4)

2、高旭:崔向东著《汉代豪族地域性研究》述评,《中国史研究动态》,2013年第4期

3、王子龙:儒道互补的东汉文化精神--以豪族荀悦家族为例,《文史博览:理论》,2013, (8)

4、王子龙:东汉豪族的精神世界,渤海大学硕士论文,2013

5、崔向东、王金阳:两汉南阳豪族的官僚化和士族化,社会科学辑刊,2010(4)

6、孙腾达:东汉初年军功阶层研究,渤海大学硕士学位论文,2014,

7、杨龙:论两汉之际的河西窦融集团,咸阳师范学院学报,2011年9月第26卷第5期

8、杨龙:新莽末、东汉初西北地区割据势力研究—以隗嚣集团和窦融集团为中心,吉林大学硕士学位论文,2006

9、王莉娜:汉晋时期颖川荀氏研究,上海师范大学博士学位论文,2013

10、邓桂姣:汉代扶风班氏家族文化与文学研究,扬州大学博士学位论文,第234页

11、张健:汉魏时期的吴地豪族与地域文化,渤海大学硕士学位论文,2012

12、张健:汉魏时期的吴地豪族,《淮海文汇》2013年04期

13、范书辉,王子龙:从儒家传统精神到道家多元精神——论东汉豪族精神世界的演变,沧桑,2013(4)14、崔向东:西汉不同地域豪族与王莽新朝的灭亡,社会科学辑刊, 2012年06期

15、。

士族社会汉晋体制从西汉中期形成,持续到唐代中后期士族解体。

汉晋体制以经学为灵魂,以察举为纽带,以士族为骨干。

这一体制下,士族成为了社会的领导者,在社会中发挥了重大作用,因而称汉晋时代的社会为士族社会。

讨论士族社会必须从经学开始。

汉武帝立五经博士,乃启动复古更化,经是国家之常道,经义是根本法,经学是根本法学。

士族立身之根本是经学,士人从经学简短的文字中解读出微言大义。

他们的经说一旦被立为博士,就进入到了根本法中,可支配、影响国家立法、施政、决狱,可培养子弟,塑造官员理念。

并且,汉以官方确定的讲义治天下,但不禁止儒生研究传播其他经义。

因此,士人纷纷研读经书,以求成为博士官。

这样一来,经说不断变化。

而经义如此重要,故政府重视经学,遇到重大经学分歧,召开会议予以讨论解决。

比如汉宣帝召开的石渠阁会议,江公与董仲舒辩论《春秋》,董仲舒胜出,于是他所学的公羊《春秋》大兴。

东汉章帝时代又召开白虎关会议,诸儒议奏形成《白虎议奏》,班固据此编订《白虎通义》。

《白虎通义》是各家经学理解的汇编。

在此之后,经义成为所有人的根本法理念。

政府为了得到统治骨干——士,兴办学校并建立选士制度。

首先,官办学校之设立实始于蜀郡。

学校的开办,让蜀地从蛮荒之地变成为文雅之地。

但最重要的学校还是京师的太学。

汉武帝采纳董仲舒和公孙弘的意见,设太学。

此后,博士弟子员额不断增加,甚至达到三千人。

政府兴办学校,标志着国家性质的一次巨变:政教。

即建设“徳礼国家”,以文化人,道之以德,齐之以礼。

但地方出现割据政府,军事势力的时候,管办教育就开始衰落了。

教育的重心就转移到了家庭中,导致了三国时期经学的家族化,知识传授的家族化。

其次,汉晋采用了察举制和征辟制。

汉武帝下诏郡、国每年察举孝者、廉吏各一人。

举孝廉制度激励民众趋向于忠信、孝悌,也激励基层官员趋向于;廉洁、奉公。

每个人都能大体公平的参与国家管理使国家更加稳定,也加强了政治秩序内部的凝聚力。

征辟制是中央公卿与地方郡守、国相自辟僚属。

东汉豪族层级探究——以《后汉书》记载为例豪族是秦汉社会关系中的重要组成部分,上至王权,下至乡里,都能够看到豪族的身影。

根据豪族和王权结合程度的不同,豪族存在着不同的等级,并且不同等级的豪族对于社会产生的影响也是不同的。

关于豪族层级的观点,日本学者东晋次先生在《东汉的乡里社会及政治变迁》一文中提出“不同地域不同时期产生了士大夫豪族—土豪—小农的序列构造”。

并且这个体系上与王权相通,形成了一个“由士大夫豪族推行的地域支配体制的联合而构成的国家体制”。

崔向东教授在《汉代豪族研究》一书中也指出“王吉家族通过举孝廉和任子世代与中央政权结合,超越地方而发展成为中央士大夫豪族”也说明了豪族之间确实是存在不同的层级,并且在这些层级之间是可以通过某些途径做到相互转化的。

但前代学者们对于豪族的等级的阐述只是一笔带过,并没有对豪族的等级进行详细阐述,也没有说明不同等级的豪族对地方会产生怎样的影响,所以,本文将在豪族等级的划分、不同等级豪族对地方的不同作用等几个方面进行论述。

对于豪族等级的划分,根据史书记载,豪族大致可以分为三个层级,分别是:“中央豪族”“郡县豪族”“乡里豪族”。

一、中央豪族中央豪族是指与王权结合程度最深,或者长期与王权相结合的豪族。

这样的豪族在整体上看,数量是最少的,但所掌握的权力是最大的,对国家整体上的影响较大。

东汉的邓禹家族是典型的中央级豪族,可以通过对邓禹家族的研究说明中央级豪族的特点。

(一)中央豪族的特点“邓禹字仲华,南阳新野人也。

年十三,能诵诗,受业长安。

时光武亦游学京师,禹年虽幼,而见光武知非常人,遂相亲附。

数年归家。

”[3]599这是《后汉书·邓禹传》中关于邓禹发迹的记载,在这段话中明确说明邓禹在很早的时候就与光武帝刘秀结识,在王莽末期各路英豪起兵推举邓禹时,邓禹都是“不肯从”的态度,直到光武帝刘秀“安集河北”时,邓禹才“杖策北渡,追及于邺”,追随光武帝刘秀,并且为其出谋划策,为邓禹及其家族能够成为东汉时期重要的豪族奠定了强大的基础。

三国时期的社会风气豪门世族与文人雅士在中国历史长河中,三国时期是一个充满战乱和动荡的时期。

然而,这个时期也孕育了许多豪门世族和才华横溢的文人雅士。

他们的存在与交互相互影响着社会的风气,为我们提供了一独特的历史背景。

本文将探讨三国时期的社会风气,以及豪门世族和文人雅士在其中所扮演的重要角色。

1. 豪门世族的崛起与影响1.1 豪门世族的定义与背景豪门世族,指的是在当时社会地位显赫、家族势力雄厚的贵族家族。

他们通常拥有丰厚的土地、财富和军事力量,是社会中最顶尖的精英阶层。

1.2 豪门世族的兴起原因三国时期,大乱之世,社会秩序崩溃,战乱不断。

在这样的背景下,许多强大的豪门世族应运而生,他们依靠自身的力量和财富,站在了社会的最高层。

1.3 豪门世族的影响力豪门世族在政治、经济和文化等方面都拥有极大的影响力。

他们通过政治争斗、军事对抗和经济活动扩大了自己的势力范围,成为社会风气的重要塑造者。

2. 文人雅士的风采与影响2.1 文人雅士的定义与背景文人雅士,指的是当时以文学才华闻名于世,有较高社会地位的知识分子。

他们通常以诗文才华出类拔萃,被社会所推崇和仰望。

2.2 文人雅士的兴盛原因在乱世之中,人们对于精神寄托和情感宣泄的需求日益增长。

文人雅士应运而生,他们通过自己的文学才华,为社会带来了安慰和启示。

2.3 文人雅士的影响力文人雅士通过他们的作品和社交活动,影响着社会的思潮和精神氛围。

他们的诗文流传至今,成为我们理解三国时期社会风尚的重要线索。

3. 豪门世族与文人雅士的交流与互动3.1 互通有无的关系豪门世族和文人雅士之间存在着复杂而微妙的互动关系。

豪门世族需要文人雅士为他们撰写赞美诗文,以增加自己的声望和威信,而文人雅士则可以通过和豪门世族的往来,获得一定的物质支持和社会地位。

3.2 豪门世族对文人雅士的宣传和支持豪门世族通常会邀请文人雅士来宴席,以展示自己的文化修养和对文学的重视。

他们会赏识文人雅士的才华,为他们提供机会展示才华,进一步增加自己的社会声望。

第二讲士族门阀政治一、东汉魏晋的士族发展1、士族的概念魏晋南北朝时期,中国政治舞台上出现了士族门阀阶级,他们几百年既垄断政治权利又垄断文化,构成了此期历史的突出现象。

本讲把士族门阀阶级的兴起、特征及没落作为主题,同时也要了解皇权、贵族、官僚之间的关系。

周代的政治形态是贵族政治,现代社会是一个流动化的社会,社会制度比传统社会自由传统得多,因此我们对贵族政治比较陌生。

传统社会,身份和财富政治地位不一定有直接关系,但确实存在这样一种高贵的身份。

周代不同社会阶层之间的生活方式有着明显的差别,等级之间的凝滞性相当之强。

周代各个阶级之间礼制和婚姻上的不平等。

如婚姻上,勾践向吴求降:请勾践女女于王,大夫女女于大夫,士女女于士。

比如饮食上,“为天子削瓜者副之,巾以絺;为国君者华之,巾以綌;为大夫累之;士疐之;庶人龁之。

”这种情况到了秦汉时期发生了很大的变化,因为秦汉社会具有更大的流动性,尽管地位高低、权力大小和贫富的差距依然非常悬殊,但是身份的流动性非常大。

到了魏晋南北朝时期,中国进入士族门阀政治,官僚开始出现贵族化,我们固可以认为这是历史的倒转,或者说贵族政治的回潮,这是历史早期或者中期出现的一个特殊现象。

唐宋明清,官僚政治在此复兴。

贵族政治世卿世禄,官僚政治是选贤任能的,科举制采用考试的办法使得社会重新获得了流动性,给普通知识分子提供上升的渠道。

科举制繁荣起来的时候,门阀政治衰落了。

清代郭某赠官僚蒋心余一副对联以阿谀拍马:一代翰林风月手,六朝兰锜谢王家。

兰锜是兵器架,是高官才配享受的一种摆设。

六朝有若干大士族,最著名的就是王谢,这两家不光世代冠冕而且文采风流几百年不衰,号称七代人人有集,直到六朝后,王谢这样的大家族仍然为后人所向往。

学者毛汉光收集了中古士族称谓,他发现在这个时期,这些词大量出现在典籍之中:高门、门户、门地、门第、门望、膏腴、高粱、甲族、华侪、贵游、势族、势家、贵势、世家、世胄、门胄、世族、门阀、阀阅、名族、士流、冠冕、高门大族等。

《国史大纲》(7):魏晋南北朝(下)第十八章变相的封建势力【魏晋南北朝之门第】贵族世袭的封建制度,早在战国、秦、汉年间彻底打破。

然而东汉以来的士族门第,他们在魏晋南北朝时代的地位,几乎已成为变相的封建了。

一、九品中正制与门阀东汉士族地位的获得,本由当时的察举制度。

三国丧乱之际,“士人流移,考详无地。

”【卫瓘语。

】用兵既久,人材自行伍杂进。

“郎吏蓄于军府,豪右聚于都邑。

”【李重语。

】两汉文治精神所托命的州、郡察举制,一时逆转,而倒退为秦、汉初年之军功得官。

要对此种情况加以救挽,于是有魏尚书陈群之“九品官人”法。

【事起延康元年,始议则自何夔。

】朝廷用人委之尚书,然尚书“不能审核天下人才士庶,【刘毅所谓“一吏部、两郎中,而欲究鑑人物,何异以管窥天?”但又不愿漫无标准,一切委之军队或私人关西。

】于是委中正铨第等级,【上上、上中、上下、中上、中中、中下、下上、下中、下下九级。

】凭之授受。

”【通典语。

】州置“大中正”,郡置“小中正”。

【自汉末舍之州牧,于是州在郡上,自成一级。

】大中正以“本处人任诸府公卿及台省郎吏有德充才盛者为之”。

【通典语。

】故“中正”乃中央官之兼职。

【故晋书职官志别无“中正”之官。

】中正何以必须本处人任之?因非此无以熟知各本处之人才。

中正何以必须中央官兼职?因乱离之际,人才集中中央,就近访察为便。

各地郡中正可以各就所知,汇报各本州大中正。

大中正得根据乡评,定其品级与进退。

通典云:“其有言行修著,则升进之;或以五升四,以六升五。

倘或道义亏阙,则降下之;或自五退六,自六退七。

”此虽为军政状态下一时之权宜,然其初“犹有乡论余风”。

【卫瓘语。

】故其后有“正始胜流”之目。

【李重语。

】今按:此制与州、郡察举有相异者两点:一、州、郡察举之权在地方官,而州大中正则为中央官之兼职。

故士庶求出身者,于察举制度下必须归于地方,而在中正制度下则须奔集中央。

此制本因人才不在乡里而立。

但既立此制,则有使人才永不反归乡里之势。

中古社会史研究的数理统计与士族问题——评毛汉光先生《中国中古社会史论》【关键词】魏晋隋唐士族统计史【提要】用数理统计的魏晋隋唐社会的变迁及其对的,可以使该社会政治史更具有确定性,避免轻易的定性造成的以论代史,但也遇到史料不完整和不确定的障碍,对史料的选取判断体现了作者对的理解。

士族的特点是什么,与寒素、豪强、官僚有何区分,其向城市的迁徙具有什么意义?这些都是研究中古社会史必须予以明确回答的基本。

一毛汉光先生是研究魏晋隋唐史学者,论著颇丰。

2002年底,上海书店出版他的两本著作《中古社会史论》和《中国中古政治史论》。

这两本书原版于20世纪80年代末,书中所论都是研究魏晋隋唐史的基本问题,我读后颇有印象。

现在重读,又给了我仔细思考的机会。

由于两书提出的问题,讨论起来颇费篇幅,故本文只介绍《中国中古社会史论》,另外一本,另待机缘。

毛汉光先生出生于1936年,他们这辈人,在台湾学术界属于承前启后的一代。

在他们之前,是从大陆到台湾的成名学者;他们之后,是台湾培养的新一代,多为他们的学生。

所以,他们的学术,从提出问题,观察角度,思辨模式,到论证方法,都可以看出中国学术传统的深刻影响。

毛汉光先生本科就读于台湾大学历史系,1969年毕业于台湾政治大学政治研究所博士班,长年供职于台湾中央研究院历史语言研究所。

台湾大学和历史语言研究所都与傅斯年先生密切联系在一起。

傅斯年先生当年在北京大学,与胡适之、蔡元培等先生提倡整理考订史料,揭橥“史料即史学”。

此提法过于简单片面,引来许多批评。

然而,考察史料学派所为,并不只是翻剪故纸,而是力图把中国朴学传统与西方的实证主义相衔接,探索新时代的史学规范,功不可没。

公正评价史料学派,有助于我们今日重新确立人文学术规范,克服浮躁虚夸。

而且,毛汉光先生还曾经担任美国哈佛大学访问研究员,接受不少西方的史学与方法,本书名为“社会史论”,就已经表明他试图用社会史的方法来研究中古史,理论渊源,昭然若揭。