汉代豪族尚“清”意识研究

- 格式:doc

- 大小:12.02 KB

- 文档页数:2

汉魏之际的人物评论与士风变迁◎范兆飞内容提要东汉末年人物评论的兴起,是多种因素的合力:政治局势的现实压力、乡举里选的传统影响、名士系统的卓然自立等。

人物评论的权力掌握于在野的名士之手,其籍贯大多属于文化核心区。

人物评论的内容主要围绕才和性而进行,但地域因素也是重要的考量指标,同乡关系更是重中之重。

评论活动由不同地域不同层次的评论轴心构成重层结构。

汉魏革命,名士系统的人物评论被官方赋予的中正官所代替,凝结性的社会体系逐渐形成。

士人风尚随评论风气的涨落发生转变:汉末刚大方正的儒风,以道家风貌为过渡,转型为魏晋时期的浮华之风。

关键词汉魏之际名士系统人物评论地域意识士风变迁〔中图分类号〕K235〔文献标识码〕A〔文章编号〕0447-662X(2010)05-0127-08汉末中央政府失序,选官体系紊乱,谙熟经籍的士子仕途艰难,东汉统治阶层内部酝酿着激烈的冲突,最终体现为党锢之祸。

①以党锢为分水岭,学界研究汉魏士人的政治史、思想史可谓不遗余力。

作为对中央政府失序刺激的回应,汉末名士系统依托地域意识的苏醒,在党锢前后得以确立,名士系统的重要活动是在政治体制外进行大范围的人物评论,②人物评论风气的高涨在某种程度上是汉代乡举里选的回光返照。

汉魏革命,九品官人法确立,政府赋予中正以官人之法,凝结性的社会等级逐渐形成,士族社会由此确立,此为中古社会转型之关键。

鉴于此,笔者致力于考察名士系统、人物评论与地域意识的互生关系,探讨汉魏士风变迁的内在理路,以深刻理解魏晋时期士族社会的形成。

一、评论风气的形成环境东汉晚季,社会问题在各个层面凸显出来,就统治阶层而言,属于上层阶级的豪族势力出现分化之势:属于浊流的地方豪强,以外戚和宦官为代表,富而无知,不择手段聚敛财富,觊觎权柄,置儒家道德于不顾;属于清流的地方豪族,以士大夫为代表,不甚富而有知,服膺儒家伦理的价值观,没有霸占大量财富的欲望。

③同属浊流势力的外戚和宦官视乡里评论如无物,崇尚威权,轮流把持朝政,随意安插浊流子弟和附庸人物进①②③关于党锢之祸的研究成果荦荦大观,代表作是金发根:《东汉党锢人物的分析》,《中央研究院历史语言研究所集刊》第三四本下册,1963年,第505-558页。

中国美术史名词解释 1. 画像石(砖):是指汉豪族祠堂和陵墓地面建筑、享祠、碑的壁面上以及墓室表面的装饰绘画性雕刻.是指汉代豪族祠堂和陵墓地面建筑石阙、享祠碑的壁面上以及墓室表面的砖石上的装饰绘画性雕刻。

2. 黑①黑工业是我国新石器时代工艺美术取得的杰出成就之一。

②在新石器时代晚期的大汶口文化、龙山文化、良渚文化等遗址中常有发现。

③其烧制工艺是在烧制结束时,从窑顶慢慢加水,木炭熄灭后产生浓烟,使器渗炭而成,表面漆黑光亮且较为致密。

④其中龙山文化黑中的蛋壳以黑、光、亮、薄而著称于世。

3. 彩①最早出现于新石器时代美术中。

②是在打磨光滑的橙红色坯上,以天然的矿物质颜料进行描绘,用赭石和氧化锰做呈色元素,然后入窑烧制,使橙红色胎地呈现各种颜色的美丽图案,形成纹样与器物造型的高度统一。

③仰韶文化和马家窑文化是彩的杰出代表。

4. 人面鱼纹彩盆①半坡②仰韶文化③图案装饰于盆壁,展现人面与鱼的简练造型和生动组合④图案被认为与半坡氏族的原始信仰有关⑤仰韶文化半坡类型的绘画杰作和典型器物 5. C 形玉雕龙①1971年自治区翁牛特旗三星它拉村遗址出土②红山文化玉器的杰出代表③玉龙为墨绿色软玉制成,龙身光泽,蜷曲如勾,龙首做猪嘴形,长吻修目④是目前发现的体形最大,制作最精,形态最逼真,年代也最久远的碧玉龙形象6. 泥塑女神像①出土于牛河梁红山文化遗址②头像与真人等大,似为全身像的头部。

塑像面呈方圆形,颧骨突出,平鼻阔嘴,眼角高挑,眼窝嵌圆形玉片,目光深邃,具有神秘感③塑造技术成熟,水平高超,令人叹为观止,其涵当与原始巫术或信仰有关,是生殖女神和丰收女神的象征7. 舞蹈纹彩盆①中国原始美术中马家窑文化彩艺术的杰作,出土于大通上家寨。

②壁画着原始人舞蹈的图像,有学者认为这是表现了氏族成员分组围猎野兽的场景,也有人认为是载歌载舞庆祝丰收或祭祀神灵。

③在技法上,这件作品紧紧抓住人物的动态和整齐的队形,以极其精练的笔墨进行描绘富有抒情的意念。

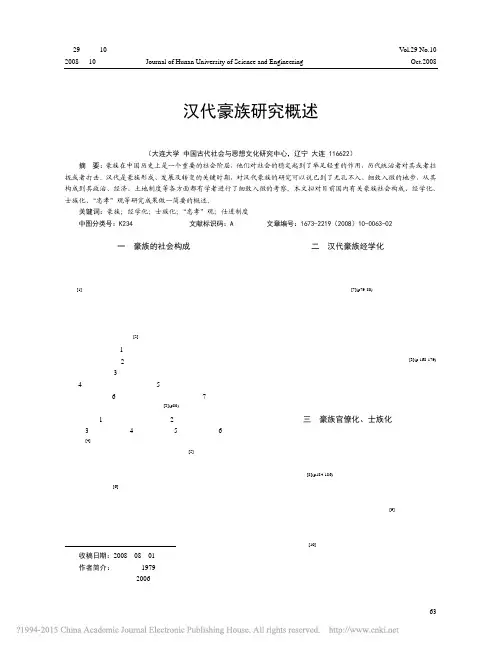

第29卷第10期湖南科技学院学报 V ol.29 No.10 2008年10月Journal of Hunan University of Science and Engineering Oct.2008汉代豪族研究概述王者利(大连大学 中国古代社会与思想文化研究中心,辽宁 大连 116622)摘要:豪族在中国历史上是一个重要的社会阶层,他们对社会的稳定起到了举足轻重的作用,历代统治者对其或者拉拢或者打击。

汉代是豪族形成、发展及转变的关键时期,对汉代豪族的研究可以说已到了无孔不入、细致入微的地步,从其构成到其政治、经济、土地制度等各方面都有学者进行了细致入微的考察。

本文拟对目前国内有关豪族社会构成、经学化、士族化、“忠孝”观等研究成果做一简要的概述。

关键词:豪族;经学化;士族化;“忠孝”观;仕进制度中图分类号:K234 文献标识码:A 文章编号:1673-2219(2008)10-0063-02一豪族的社会构成关于豪族的社会构成,学者的意见大致相同。

徐杨杰先生认为强宗大族来源主要有四部分:一是六国旧贵族;二是六国的地方暴富及恶势力;三是汉代新贵;四是地主阶级上层。

[1]马彪先生在《秦汉豪族社会研究》中认为“爵邑之人”、“秩禄之奉”、“素封”等三种人可高度概括为秦汉时期豪族社会的三大成分。

所谓“爵邑之人”主要指宗室、外戚及恩宠;“秩禄之奉”者是指秦汉的官僚;“素封”是指秦汉时期特有的富商大贾阶层。

[2]崔向东先生则认为汉代豪族包括以下七种社会势力:1、六国宗室及其后裔。

如齐诸田,楚昭、屈、景等及名族。

2、高訾富人。

包括的成分较广,主要是私人工商业者。

3、豪民、兼并之家。

即家族富有的豪民地主。

4、豪杰。

即豪侠、游侠。

5、世吏二千石。

即家世为高官的官僚之家。

6、汉代军功阶层和食封贵族。

7、地方强宗。

即地方上宗族势力强大的家族。

[3](p80)瞿同祖先生则把豪族分为六类:1、战国时期的旧家族;2、汉代居于统治地位的皇族;3、外戚家族;4、官僚家族;5、富商家族;6、游侠家族。

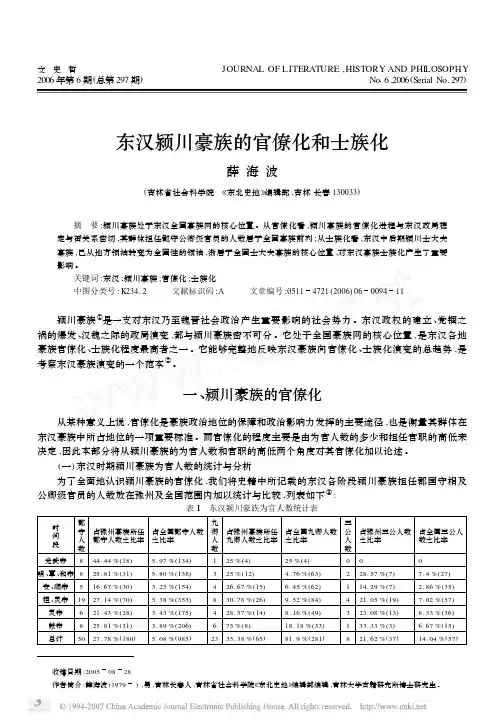

文 史 哲JOURNAL OF LITERATURE,HISTORY AND PHI LOSOPHY 2006年第6期(总第297期)No16,2006(Serial No.297)东汉颍川豪族的官僚化和士族化薛海波(吉林省社会科学院 《东北史地》编辑部,吉林长春130033)摘 要:颍川豪族处于东汉全国豪族网的核心位置。

从官僚化看,颍川豪族的官僚化进程与东汉政局稳定与否关系密切,其群体担任郡守公卿级官员的人数居于全国豪族前列;从士族化看,东汉中后期颍川士大夫豪族,已从地方领袖转变为全国性的领袖,渐居于全国士大夫豪族的核心位置,对东汉豪族士族化产生了重要影响。

关键词:东汉;颍川豪族;官僚化;士族化中图分类号:K234.2 文献标识码:A 文章编号:05114721(2006)06009411颍川豪族①是一支对东汉乃至魏晋社会政治产生重要影响的社会势力。

东汉政权的建立、党锢之祸的爆发、汉魏之际的政局演变,都与颍川豪族密不可分。

它处于全国豪族网的核心位置,是东汉各地豪族官僚化、士族化程度最高者之一。

它能够完整地反映东汉豪族向官僚化、士族化演变的总趋势,是考察东汉豪族演变的一个范本②。

一、颍川豪族的官僚化 从某种意义上说,官僚化是豪族政治地位的保障和政治影响力发挥的主要途径,也是衡量其群体在东汉豪族中所占地位的一项重要标准。

而官僚化的程度主要是由为官人数的多少和担任官职的高低来决定,因此本部分将从颍川豪族的为官人数和官职的高低两个角度对其官僚化加以论述。

(一)东汉时期颍川豪族为官人数的统计与分析为了全面地认识颍川豪族的官僚化,我们将史籍中所记载的东汉各阶段颍川豪族担任郡国守相及公卿级官员的人数放在豫州及全国范围内加以统计与比较,列表如下③:表1 东汉颍川豪族为官人数统计表时间段郡守人数占豫州豪族所任郡守人数之比率占全国郡守人数之比率九卿人数占豫州豪族所任九卿人数之比率占全国九卿人数之比率三公人数占豫州三公人数之比率占全国三公人数之比率光武帝844.44%(18) 5.97%(134)125%(4)25%(4)000明、章、和帝825.81%(31) 5.80%(138)325%(12) 4.76%(63)228.57%(7)7.4%(27)安、顺帝516.67%(30) 3.25%(154)426.67%(15) 6.45%(62)114.29%(7) 2.86%(35)桓、灵帝1927.14%(70) 5.38%(353)830.78%(26)9.52%(84)421.05%(19)7.02%(57)灵帝621.43%(28) 3.43%(175)428.57%(14)8.16%(49)323.08%(13)8.33%(36)献帝825.81%(31) 3.89%(206)675%(8)18.18%(33)133.33%(3) 6.67%(15)总计5027.78%(180) 5.08%(985)2335.38%(65)81.9%(281)821.62%(37)14.04%(57) 收稿日期:20050828 作者简介:薛海波(1979),男,吉林长春人,吉林省社会科学院《东北史地》编辑部编辑,吉林大学古籍研究所博士研究生。

一、论述类文本阅读(9分,每小题3分)阅读下面的文字,完成1~3小题。

“网红”,原本是“网络红人”的意思。

然而在当下,“网红”一词逐渐特指那些依靠秀脸蛋、秀身材、秀美食、秀财富而走红的青年女性。

每当媒体提及“网红”,几乎都对其加以挞伐,而受教育程度较高的知识阶层,更是一碰到“网红”就蹙眉,唯恐避之不及。

“肤浅”“拜金”“媚俗”等骂名与“网红”总是如影随形。

对这些“网红”的鄙夷和批判,也成为一种主流舆论。

“网红”们走红的方式的确肤浅,粉丝对“网红”的追捧,也确实物质了些,庸俗了些。

然而,“网红”们为何能以如此肤浅的方式走红?成千上万的年轻人又为何毫无保留地把热情和时间,献给这些难登大雅之堂的“网红”?对于这些现象存在的内生合理性,鲜见具备人文关怀的思考,这是不应该的。

其实,只要我们愿意试着去理解“网红”现象,年轻人追捧“网红”的真正原因并不难找。

“网红”之所以能够依靠发自拍、发美食赢得追捧,不就是因为社会中许多下层的年轻人,需要依靠这些东西来满足自己对现实和未来的幻想,让自己的精神生活得到充实吗?对于大多已经在社会上立足的成年人,和少数有幸享受较好教育环境的年轻人而言,这种充实精神生活的方式或许过于廉价,过于媚俗了。

但对社会中大多数下层年轻人而言,“网红”们那半真半假的姣好面容,逛逛吃吃的悠闲生活,正是他们最真实的内心向往。

对他们来说,更高层次的精神生活,是可望而不可及的,大多数青年都没有机会接受精英式教育,叫他们欣赏曲高和寡的高雅文化,未免有些强人所难,经济上的压力则让他们难以负担日益高昂的文化消费成本,进一步挤压着他们的精神空间,在这样的情况之下,他们或许只能在网络上用这种廉价方式寻求精神生活的满足。

我也是年轻人,我幼时的玩伴中,有不少人也是这些“网红”的粉丝。

他们可能甫一成年,就挑起了生活的担子。

我深知和他们相比,自己是幸运的,有幸生在小康之家,接受高等教育,因此绝不会对他们的精神生活加以批判和鄙夷,而我们的社会也应该有更强的同理心,去理解“网红”现象背后的社会现实。

期刊论文:

在(/grid2008/index/ZKCALD.htm中专业检索中查找)

1、林喦:《汉代豪族地域性研究》评介,《渤海大学学报:哲学社会科学版》,2013, 35(4)

2、高旭:崔向东著《汉代豪族地域性研究》述评,《中国史研究动态》,2013年第4期

3、王子龙:儒道互补的东汉文化精神--以豪族荀悦家族为例,《文史博览:理论》,2013, (8)

4、王子龙:东汉豪族的精神世界,渤海大学硕士论文,2013

5、崔向东、王金阳:两汉南阳豪族的官僚化和士族化,社会科学辑刊,2010(4)

6、孙腾达:东汉初年军功阶层研究,渤海大学硕士学位论文,2014,

7、杨龙:论两汉之际的河西窦融集团,咸阳师范学院学报,2011年9月第26卷第5期

8、杨龙:新莽末、东汉初西北地区割据势力研究—以隗嚣集团和窦融集团为中心,吉林大学硕士学位论文,2006

9、王莉娜:汉晋时期颖川荀氏研究,上海师范大学博士学位论文,2013

10、邓桂姣:汉代扶风班氏家族文化与文学研究,扬州大学博士学位论文,第234页

11、张健:汉魏时期的吴地豪族与地域文化,渤海大学硕士学位论文,2012

12、张健:汉魏时期的吴地豪族,《淮海文汇》2013年04期

13、范书辉,王子龙:从儒家传统精神到道家多元精神——论东汉豪族精神世界的演变,沧桑,2013(4)14、崔向东:西汉不同地域豪族与王莽新朝的灭亡,社会科学辑刊, 2012年06期

15、。

汉代的思想大一知识点汉代是中国历史上一个重要的朝代,同时也是思想发展的关键时期。

在汉代,出现了一系列重要的思想流派和知识体系。

下面我们来介绍一些关于汉代思想的大一知识点。

1. 儒家思想:汉代是儒家思想的兴盛时期,儒家经典《易经》、《论语》等被广泛传播和研究。

儒家思想注重礼治和仁爱,提倡“仁者爱人”,倡导以德治国。

汉代儒学一脉相承,奠定了中国儒家思想的基础。

2. 道家思想:道家思想在汉代也得到了发展和影响力的扩大。

道家思想强调顺应自然,提倡无为而治。

著名的道家经典《道德经》被广泛传播,影响了当时的社会观念和政治实践。

3. 墨家思想:墨家思想在汉代有了较大的发展。

墨家强调兼爱和非攻,主张以公义来治理社会。

墨家思想对当时社会秩序的维护和道德准则的确立起到了一定的作用。

4. 法家思想:汉代是法家思想的重要传承时期。

汉代政权高度重视法治,通过实施严明的法律制度来维护社会秩序。

法家思想为汉代政府的治理提供了重要的理论支撑和实践经验。

5. 兵家思想:汉代兵家思想的代表人物是孙武和吴起。

他们的著作《孙子兵法》和《吴子兵法》分别强调了战争策略和军事组织管理的重要性,对于后世的军事思想产生了深远的影响。

6. 医学思想:汉代是中国古代医学史上一个重要的发展时期。

《黄帝内经》和《难经》等重要医学典籍相继问世,奠定了中国传统医学的基本理论和实践经验。

7. 历史学思想:汉代是中国史学发展的关键时期,出现了大量杰出的历史学家和著作。

司马迁的《史记》被誉为中国史学的巅峰之作,对于后世的历史研究和史学理论产生了深远的影响。

8. 宗教思想:在汉代,道教和佛教开始传入中国。

道教强调修炼和长生,佛教强调解脱和慈悲。

这两种宗教思想都对汉代社会的精神生活和价值观念产生了一定的影响。

总结起来,汉代是中国思想发展的关键时期,儒家、道家、墨家、法家、兵家等思想流派相互交融,对中国古代思想体系的形成和发展起到了重要的作用。

同时,汉代对于历史学、医学、宗教等领域也有深远的影响。

东汉豪族层级探究——以《后汉书》记载为例豪族是秦汉社会关系中的重要组成部分,上至王权,下至乡里,都能够看到豪族的身影。

根据豪族和王权结合程度的不同,豪族存在着不同的等级,并且不同等级的豪族对于社会产生的影响也是不同的。

关于豪族层级的观点,日本学者东晋次先生在《东汉的乡里社会及政治变迁》一文中提出“不同地域不同时期产生了士大夫豪族—土豪—小农的序列构造”。

并且这个体系上与王权相通,形成了一个“由士大夫豪族推行的地域支配体制的联合而构成的国家体制”。

崔向东教授在《汉代豪族研究》一书中也指出“王吉家族通过举孝廉和任子世代与中央政权结合,超越地方而发展成为中央士大夫豪族”也说明了豪族之间确实是存在不同的层级,并且在这些层级之间是可以通过某些途径做到相互转化的。

但前代学者们对于豪族的等级的阐述只是一笔带过,并没有对豪族的等级进行详细阐述,也没有说明不同等级的豪族对地方会产生怎样的影响,所以,本文将在豪族等级的划分、不同等级豪族对地方的不同作用等几个方面进行论述。

对于豪族等级的划分,根据史书记载,豪族大致可以分为三个层级,分别是:“中央豪族”“郡县豪族”“乡里豪族”。

一、中央豪族中央豪族是指与王权结合程度最深,或者长期与王权相结合的豪族。

这样的豪族在整体上看,数量是最少的,但所掌握的权力是最大的,对国家整体上的影响较大。

东汉的邓禹家族是典型的中央级豪族,可以通过对邓禹家族的研究说明中央级豪族的特点。

(一)中央豪族的特点“邓禹字仲华,南阳新野人也。

年十三,能诵诗,受业长安。

时光武亦游学京师,禹年虽幼,而见光武知非常人,遂相亲附。

数年归家。

”[3]599这是《后汉书·邓禹传》中关于邓禹发迹的记载,在这段话中明确说明邓禹在很早的时候就与光武帝刘秀结识,在王莽末期各路英豪起兵推举邓禹时,邓禹都是“不肯从”的态度,直到光武帝刘秀“安集河北”时,邓禹才“杖策北渡,追及于邺”,追随光武帝刘秀,并且为其出谋划策,为邓禹及其家族能够成为东汉时期重要的豪族奠定了强大的基础。

中古社会史研究的数理统计与士族问题——评毛汉光先生《中国中古社会史论》【关键词】魏晋隋唐士族统计史【提要】用数理统计的魏晋隋唐社会的变迁及其对的,可以使该社会政治史更具有确定性,避免轻易的定性造成的以论代史,但也遇到史料不完整和不确定的障碍,对史料的选取判断体现了作者对的理解。

士族的特点是什么,与寒素、豪强、官僚有何区分,其向城市的迁徙具有什么意义?这些都是研究中古社会史必须予以明确回答的基本。

一毛汉光先生是研究魏晋隋唐史学者,论著颇丰。

2002年底,上海书店出版他的两本著作《中古社会史论》和《中国中古政治史论》。

这两本书原版于20世纪80年代末,书中所论都是研究魏晋隋唐史的基本问题,我读后颇有印象。

现在重读,又给了我仔细思考的机会。

由于两书提出的问题,讨论起来颇费篇幅,故本文只介绍《中国中古社会史论》,另外一本,另待机缘。

毛汉光先生出生于1936年,他们这辈人,在台湾学术界属于承前启后的一代。

在他们之前,是从大陆到台湾的成名学者;他们之后,是台湾培养的新一代,多为他们的学生。

所以,他们的学术,从提出问题,观察角度,思辨模式,到论证方法,都可以看出中国学术传统的深刻影响。

毛汉光先生本科就读于台湾大学历史系,1969年毕业于台湾政治大学政治研究所博士班,长年供职于台湾中央研究院历史语言研究所。

台湾大学和历史语言研究所都与傅斯年先生密切联系在一起。

傅斯年先生当年在北京大学,与胡适之、蔡元培等先生提倡整理考订史料,揭橥“史料即史学”。

此提法过于简单片面,引来许多批评。

然而,考察史料学派所为,并不只是翻剪故纸,而是力图把中国朴学传统与西方的实证主义相衔接,探索新时代的史学规范,功不可没。

公正评价史料学派,有助于我们今日重新确立人文学术规范,克服浮躁虚夸。

而且,毛汉光先生还曾经担任美国哈佛大学访问研究员,接受不少西方的史学与方法,本书名为“社会史论”,就已经表明他试图用社会史的方法来研究中古史,理论渊源,昭然若揭。

南朝雍州豪族的门第及其仕途轨迹述论王永平;徐成【摘要】襄阳地区的武力豪族是支撑南朝宋、齐、梁三代的重要军事力量,其主要由秦陇、河洛的侨寓士族和汉水流域的土著豪族组成.其代表人物多凭藉武力勋功进仕,有的位列朝廷显职.不过,在崇尚士族门第的南朝社会,作为门风尚武的晚渡士族和地方土著豪族雍州豪族的社会地位偏低,其入仕道路不畅.这种差异也直接导致了这个地域势力的分化.【期刊名称】《南京理工大学学报(社会科学版)》【年(卷),期】2010(023)001【总页数】6页(P114-119)【关键词】南朝;雍州;晚渡士族;土著豪族【作者】王永平;徐成【作者单位】扬州大学,社会发展学院,江苏,扬州,225002;扬州大学,社会发展学院,江苏,扬州,225002【正文语种】中文【中图分类】K23.5南朝时期,以襄阳为中心的沔汉地区(侨雍州)的豪族是一支重要的社会势力,一度成为宋、齐、梁三代重要的武力支撑。

陈寅恪先生《述东晋王导之功业》一文从“荆州本畏襄阳人”一语中发覆,揭示雍州武力强宗的构成及其在南朝的地位:居住南阳及新野地域之次等士族同时南徙至襄阳一带。

其后复值“胡亡氐乱”,雍、秦流民又南徙而至此区域。

此两种人之性质适与长江下游居住京口晋陵一带之北人相似,俱是有战斗力之武人集团,宜其为居住江陵近旁一带之文化士族所畏惧也。

陈先生所论述的“次等士族”,是与高门文化士族相对而言的,其门风多崇尚武力,雍州豪族即具有这方面的典型特征。

考察雍州地方豪族在南朝地位升降及其仕宦状况,其之所以能成为南朝政局中一支不可或缺的重要力量,除了其一方面利用其尚武之优势,不断参预南朝诸政权的内部争夺和王朝重建以获取地位外,另一方面则在于雍州豪族借助于南朝门阀制度更新的时代环境以发展自身的势力。

南朝时期诸如乡品、铨选制度的调整为雍州豪族的仕进提供了平台。

确实,地方豪族若不能与中央王朝发生联系,从而获得正常的仕宦途径,其社会地位是很难提升的,在政局中也自然难有作为。

汉代官员社会流动论析--居延汉简所见汉代官员升迁与罢黜薛志清;马利雅;田亚如【摘要】任何时代,由民到官身份的变化都是社会流动的集中体现,而官阶内部的升迁罢黜同样反映了官员社会地位的变化。

传统文献与出土汉简,为探讨汉代官员社会流动的影响因素提供重要参考。

居延汉简中,涉及官员因功劳拔擢,因勤奋、重修行的性格而升迁以及为官期间软弱被斥免的状况居多。

%At any time,the identity change from common people to official is the concentrated reflection of social mobility,and the officials’promotions and depositions also reflect the change of their social sta-tus.Both the traditional literature and unearthed bamboo slips of the Han Dynasty provide the important reference for the in fluence factors of those officials’social mobility.Juyan Bamboo Slips record many depo-sitions with theofficials’incapability,weakness and crimes as well as many promotions because of their contribution,diligence and spiritual practice.【期刊名称】《河北北方学院学报(社会科学版)》【年(卷),期】2014(000)006【总页数】4页(P48-50,60)【关键词】社会流动;居延汉简;官员;升迁;罢黜【作者】薛志清;马利雅;田亚如【作者单位】河北北方学院法政学院,河北张家口 075000;张家口市第九中学,河北张家口 075000;张家口市第六中学,河北张家口 075000【正文语种】中文【中图分类】K234关于汉代官吏的选拔,前辈多有陈述。

金应熙先生二三事作者:蔡振翔来源:《文教资料》2013年第36期摘要:作者结合亲身经历,回忆了金应熙教授的几件事,同时表达自己的若干感想,对于中国现代学术史的研究,或许有所帮助。

关键词:金应熙陈寅恪学术史金应熙教授(1919—1991)是一位有成就的历史学家,曾担任中山大学历史系主任、广东历史学会会长、广东社会科学院副院长等职。

他学识广博,对中国古代史、中国近现代史、中国职工运动史、东南亚史、香港史均有研究。

专著有《金应熙史学论文集》(共三册,分为古代史卷、近现代史卷、世界史卷)、《国外关于中国古代史的研究述评》,主编有《菲律宾史》、《香港史话》,等等。

其中,由广东人民出版社于2006年出版的《金应熙史学论文集》,应当算是他的代表作。

但是仔细地看过一遍之后,发现里面最有分量的学术论文,其实主要还是集中在对中国古代史的某些专题研究上。

由于陆键东在《陈寅恪的最后二十年》一书里有几段文字专门谈到金应熙与陈寅恪之间的师生恩怨,金应熙的名字因此走出了学术圈特别是广东学术圈而广为人知。

一金应熙是我的老师。

1978年9月,我考入暨南大学历史系学习,是暨大复办后的第一届学生。

历史系是个小系,这一届学生只有28人。

当时金应熙已经调离中山大学,在广东省哲学社会科学研究所(广东省社会科学院的前身)工作,兼任暨南大学历史系主任。

在新生的欢迎会上,金应熙显得和蔼可亲,一点没有大教授的架子。

他在讲话时逻辑性强,条理分明,口才极好。

但令我印象最深的是,金应熙十分坦诚,面对刚刚走进校门的大学生谈起了自己在评法批儒运动当中做过的一些“错事”,讲得十分具体。

当时刚刚开始拨乱反正,经历过多次浩劫的中国文化人,都在愤怒地控诉林彪、“四人帮”对他们的种种迫害,却很少人具有起码的自我反思意识,更没有人谈到自己是否参与迫害过别人的问题。

因此,金应熙这番带有若干忏悔意识的表白,让人多少有点吃惊,但是只要换个角度一想,却不能不令人由衷地感到钦佩。

汉代豪族尚“清”意识研究

豪族是汉代极其重要的社会阶层,是联系国家与社会的纽带。

豪族的精神世界是豪族研究的三大重要领域之一,而尚“清”意识是豪族精神世界的重要组成部分。

它是在豪族儒学化和士族化过程中形成的。

本文以思想与社会的互动为视角,对汉代豪族尚“清”意识的形成过程、日常表现及尚“清”意识与“浊”的现实之冲突进行了考察。

从剖析“清”的本义出发,进而探讨“清”概念的发展过程,然后分析豪族在儒学化和士族化过程中,其精神世界由尚武向崇文再向尚“清”演变的过程。

日常生活中的守清贫、赡宗族,家风中的清慎、清劲、清忠,为政中的忠清直亮、廉洁不贪、推行清化,是豪族尚“清”意识的重要表现。

随着豪族儒学化和士族化的完成,尚“清”已经内化为他们的精神追求。

因此,他们常常表现出一种“清”的特质。

在颓败的社会局势和浊恶的政治空气中,豪族尚“清”意识受到了浊流势力的抵制,二者不可避免地发生了冲突。

豪族不仅坚决抵制社会上的奢侈、伪孝之风,还进行政治斗争。

由于浊流势力强大,清流豪族惨遭两次“党锢”之祸。

伴随着新思潮与新觉醒,汉代豪族的精神世界发生了由尊儒向崇道的转变,其尚“清”意识也由政治和伦理道德范畴转向审美范畴。

这一时期,尚“清”意识并未因其获得审美范畴的意义而丧失其道德伦理和政治范畴的地位。

实际上,甘守清贫、为政清廉的官吏在魏晋以后的中国亦不乏其人。