东汉豪族大姓的来源及发展_曾艳

- 格式:pdf

- 大小:198.08 KB

- 文档页数:4

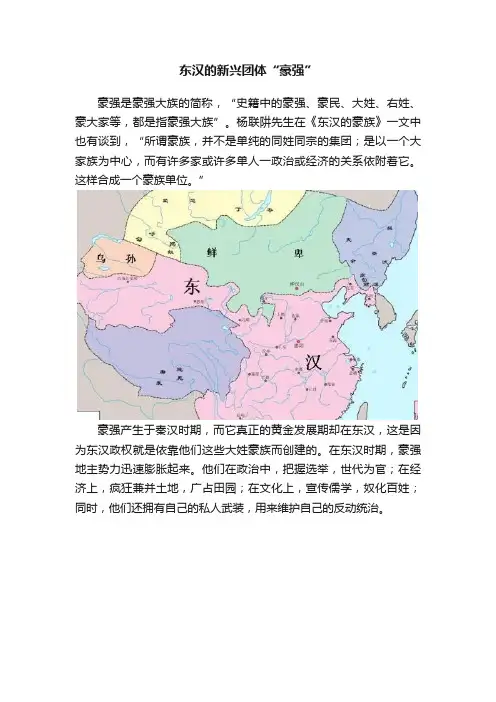

东汉的新兴团体“豪强”豪强是豪强大族的简称,“史籍中的豪强、豪民、大姓、右姓、豪大家等,都是指豪强大族”。

杨联阱先生在《东汉的豪族》一文中也有谈到,“所谓豪族,并不是单纯的同姓同宗的集团;是以一个大家族为中心,而有许多家或许多单人一政治或经济的关系依附着它。

这样合成一个豪族单位。

”豪强产生于秦汉时期,而它真正的黄金发展期却在东汉,这是因为东汉政权就是依靠他们这些大姓豪族而创建的。

在东汉时期,豪强地主势力迅速膨胀起来。

他们在政治中,把握选举,世代为官;在经济上,疯狂兼并土地,广占田园;在文化上,宣传儒学,奴化百姓;同时,他们还拥有自己的私人武装,用来维护自己的反动统治。

按照不同的分法,我们可以将这些豪强地主划分为很多类。

如按地缘分,可分为南阳豪强地主、河北豪强地主、山东豪强地主等等;按同皇族的关系,可以分为宗室豪强地主、外戚豪强地主、官僚豪强地主和商人豪强地主等;而本文则是侧重于按照他们的发迹途径,将豪强地主划分为贵族豪强地主、官僚豪强地主、高资豪强地主。

一、贵族与地主的结合---贵族地主豪强贵族地主豪强主要是指通过食封而成为贵族地主的,其构成主要包括受封的皇子、功臣、宗室及外戚。

在东汉初年,刘秀刚一上台就大封宗室和功臣:他们一旦受封爵土,受封这的身份就会陡然升高,族姓也随之而贵,在东汉政府的庇护下,无论是侵夺田宅还是谋取官职,或者经营商业,都有得天独厚的特权。

”例如有名的“云台二十八将”,他们在东汉建立前就差不多都是地方的大豪族了,等到东汉建立,他们更是“忧宠有加”,封侯封爵,广占土地财富二、地主化的儒家官员---官僚豪强地主官僚豪强地主是指以经学起家、因通儒而成为官僚的地主豪强,其主体主要是政府官员,特别是那些身居要职的官员。

与贵族豪强地主不同的是,这一部分人小是因功或因亲而成为大官的,他们往往是通过累世的读书来谋取官职的。

丙此,他们在政治上比较热衷于做官,在文化上比较推崇儒学,而在经济上则占有大量的土地。

关于曾姓的研究报告的作文曾姓的研究报告尊敬的老师和亲爱的同学们:今天我要向大家呈现一份关于曾姓的研究报告。

曾姓是中国姓氏中非常常见的姓氏之一,也是我国北方地区较为流行的姓氏之一。

通过对曾姓的研究,我发现了一些有趣的信息,现在向大家做一个简要的介绍。

首先,让我们来了解一下曾姓的起源。

曾姓来源于豪族,可追溯到战国时期。

据考证,曾国的始祖曾子是周文王的儿子,他的后代逐渐建立了曾国。

曾国后来灭亡,曾子的后代开始以曾作为姓氏。

因为曾子的贤德,曾姓逐渐受到尊敬,传承至今。

接下来,我进行了对曾姓的分布调研。

研究发现,曾姓主要集中分布在中国的北方地区,如河南、山东、河北等地。

尤其是河南省的曾姓人口最多。

而在台湾地区,曾姓同样也是比较常见的姓氏。

曾姓人口多的地方,往往与曾国历史相关,对曾姓的传承有着深远的影响。

此外,曾姓在历史上也有一些杰出的代表人物。

其中最为著名的当属曾国藩,他是清末时期的著名将领和政治家。

曾国藩主持了洗劫太湖的整顿战斗,以及捣毁义和团等战役,为国家积极贡献。

曾国藩以其聪明才智和高尚品德,对曾姓产生了巨大的影响力。

最后,我还对曾姓的家训进行了调查。

曾姓的家训注重家族的团结和亲情,强调孝道、忠诚、诚信等传统美德。

这些家训不仅指导着曾姓的后代,也反映了中国传统文化中的伦理道德观念。

曾姓的家训对于培养后代的品质和价值观起到了积极的引导作用。

通过对曾姓的研究,我不仅学到了关于姓氏的知识,也深刻体会到姓氏承载的历史和文化内涵的重要性。

姓氏是我们家族的标志,也是我们优秀文化传承的一部分。

相信通过更多的研究和了解,我们可以更好地传承和发扬曾姓优秀的文化传统。

谢谢大家!。

本文部分内容来自网络整理,本司不为其真实性负责,如有异议或侵权请及时联系,本司将立即删除!== 本文为word格式,下载后可方便编辑和修改! ==曾姓百家姓排名及来源曾字,五行属性为金。

曾姓世代相传,如今的人口众多,曾字作为姓氏时,读作Zēng,是一个多音字。

以下内容由小编为大家整理的曾姓百家姓排名及来源,希望能帮助到您!一、简介曾姓——百家姓排184位(中国姓氏排行第31位,台湾第18名)——是轩辕黄帝的后代,夏禹王的六十三世孙。

黄帝二十五子昌意为曾姓之祖,昌意生颛顼,颛顼生鲧,鲧生禹。

曾姓最初发源于今山东省苍山县西北一带,曾姓在中国人口众多,以仁孝礼义而着称于世,曾姓历史名人有孔子的弟子曾子,清末洋务派和湘军首领曾国藩,近代抗日英雄曾生等。

二、姓氏源流曾(Zēng)氏——百家姓排184位(中国姓氏排行第31位,台湾第18名)——是轩辕黄帝的后代,夏禹王的六十三世孙。

黄帝二十五子昌意为曾姓之祖,昌意生颛顼,颛顼生鲧,鲧生禹。

尧命禹父亲鲧治理水患,而鲧治水九年无效。

舜继承尧位后仍命鲧治水,结果劳民伤财而没有消除水患,于是便杀鲧于羽山,舜并命鲧子禹继续治水。

禹受命后,为了治理水患从二十岁开始,历时十三年,三过家门而不入,采用疏导的方法,终于消除了水患。

因获得重大的历史功绩,舜让禹继位成为部落联盟首领。

后世尊称为大禹。

禹继承舜位后制定了刑法严格惩罚违令者,因而势力日益强大。

时过多年后他因年老力衰,按当时禅让制应让东夷部落联盟首领皋陶的儿子伯益做继位人,因皋陶父子都帮助禹治水。

但禹死后众多部落联盟的首领却反对伯益而归顺禹的儿子——启。

启联合各部落首领的势力,杀掉伯益而建立了中国历史上第一个奴隶制国家——夏朝。

其建都于阳城,即今河南登封县的东南部。

启生仲康,康生帝相,相生少康,少康封其次子曲烈为甑子爵,在甑(今山东临沂市兰陵县向城镇)建立鄫国,为鄫国之始。

古以封地为姓,曲烈便从此姓鄫。

少康的这一房子孙所建的鄫国历经夏、商、周三代,大约相袭了近两千年,一直到春秋时代,即公元前567年才被莒国所灭。

曾姓氏研究报告1. 引言姓氏是人类社会中独特而重要的一部分,它不仅仅是个人身份的象征,更承载着文化、历史和血脉传承的意义。

曾姓作为中国传统姓氏之一,在中华文化中有着重要的地位。

本文旨在对曾姓氏进行深入研究,探索其来源和发展历程,并分析其在不同历史时期的变迁。

2. 曾姓氏的来源曾姓是一个古老的姓氏,其来源有多种说法。

最常见的说法是曾姓的始祖曾国藩于明朝时期破孙燧之乱后,皇帝嘉许其父曾儒皋为威远侯,曾国藩则被封为靖远侯。

曾国藩因功封侯后,他的子孙就以曾国藩的封邑“威远”为姓,故称为曾姓。

此外,还有其他的说法,如曾姓是从叔仲子孙中的藏姓分支而来的、曾姓是从曹姓演变而来的等。

3. 曾姓氏的分布曾姓氏主要分布在江苏、浙江、安徽和福建等地。

其中,江苏省是曾姓氏的主要分布区域,尤其是江苏南部的苏州、常州、宜兴等地。

这一分布特点与曾国藩的籍贯江苏有一定联系。

4. 曾姓氏的发展历程4.1 明朝时期明朝时期,曾姓的始祖曾国藩以其卓越的才能和贡献而被皇帝封为侯爵,曾国藩的子孙们因此得以进入士绅阶层。

他们以经世济民为己任,世代为国家和民族作出贡献,曾姓在当时的社会地位逐渐增强。

4.2 清朝时期清朝时期,曾姓继续在政治、军事、文化等领域有所建树。

特别是在军事方面,曾国藩的子孙们多有从军之才,立下了赫赫战功。

值得一提的是,曾国藩的孙子曾纪泽,号称“曾家三绝”,分别在文学、音乐和绘画方面有着卓越的成就,成为了清朝文化界的佼佼者。

4.3 当代曾姓随着社会的发展和历史的变迁,曾姓的地位和影响力逐渐减弱。

然而,曾姓依然是中国姓氏中的重要一员,许多曾氏宗亲会和曾氏文化研究机构仍在积极传承和弘扬曾姓文化。

5. 曾姓氏的家族文化和传统曾姓有着丰富的家族文化和传统,其中最重要的便是对祖先的崇拜和尊敬。

曾姓宗亲之间常常定期举办家族聚会和祭祖活动,以加深亲情和传承家族文化。

另外,曾氏文化也强调孝道、礼仪和精神修养,这些价值观在曾姓宗亲中得到了广泛传承。

关于曾氏的历史和研究报告

曾氏是一个古老的中华姓氏,起源于中国,可以追溯到约

3000多年前的商朝时期。

据传,曾氏是黄帝的后代,属于姬

姓的一支。

曾氏的祖先曾参在商朝时期担任了重要职务,为曾氏家族的建立和发展奠定了基础。

曾氏家族在中国历史上有着较为重要的地位。

在春秋战国时期,曾国是一个具有一定规模的国家,位于今天的湖北省境内。

曾国曾经是楚国的附庸,后来逐渐独立,成为了一个相对强大的国家。

不过曾国在战国晚期被楚国所灭,曾氏家族遂流散各地。

曾氏在中国各个历史时期都有人才辈出。

在魏晋南北朝时期,曾氏有着较大的影响力,在政治、文化、学术等方面都有重要贡献。

曾颉是曾氏的重要代表人物之一,他是汉字的创造者之一,也是魏晋时期有名的文学家。

另外,曾子是中国古代儒家学派的重要代表,他的学说对后世有着深远的影响。

在现代,曾氏家族已经分布在中国各个地方,有着较大的人数和族群。

一些曾姓的名人也在各个领域做出了杰出的成就,例如,在科学、艺术、企业家等领域均有曾姓人物的身影。

曾氏的研究也成为了一个重要的学术方向。

学者们通过对曾氏史料、族谱、文化等方面的研究,揭示了曾氏的起源、发展、分支以及家族文化等方面的信息。

这些研究有助于了解中国历史中的人物、家族、社会等方面的变迁和演化,同时也为曾氏后裔传承家族文化提供了重要参考。

总之,曾氏是一个古老的中华姓氏,具有悠久的历史和丰富的文化内涵。

通过对曾氏的历史和研究报告,我们可以更加深入地了解中国的历史和文化发展,并且认识到曾氏在其中所扮演的重要角色。

关于曾姓氏的历史和现状报告曾姓是中国十大姓氏之一,具有悠久的历史和丰富的文化底蕴。

曾姓在不同的历史时期和地域中的发展状况各异,本文将分步骤阐述曾姓氏的历史和现状报告,以便更好地了解和认识这一姓氏。

一、曾姓氏的历史曾姓氏的源流可以追溯到周代,当时的曾国是一个强大的国家,在国内外都有很高的声望。

据史书记载,曾国始祖为周朝吕望之子曹聚,当时周武王封他为曾侯,从此曾氏便成为了一个姓氏。

在春秋时期,曾国逐渐式微,曾氏也因此分散在各个地方,并且逐渐发展壮大。

唐代时,曾氏已经在南方产生了一定的影响,同时与诸多著名文人有很深的渊源。

到了明清两代,曾氏在江浙一带更是崭露头角,成为当地的重要家族,甚至有人号称“道听途说何曾于曾”,可见曾氏在社会中的地位和影响力。

二、曾姓氏的现状1、分布情况曾姓氏主要分布在中国南方,尤其是江浙一带。

据统计,曾姓人口占全国总人口的比例约为0.5%左右,曾氏总人数估计已超过500万。

此外,曾氏还分布在台湾、东南亚和北美等地。

2、文化影响曾姓氏是一个十分重视家族文化的姓氏,曾氏家谱可以追溯到古代,每一代都有人编纂、整理,成为了家族文化的重要组成部分。

曾氏还有很多重要的传统节日和庆典,如曾氏家训节、清明祭祖、中秋宴等。

这些活动不仅是曾氏家族之间交流的重要方式,也是传承曾氏家族文化的重要手段。

3、社会地位曾姓是中国传统社会的一个重要家族,在历史上曾有过很高的社会地位和财富积累。

虽然随着现代社会的发展,曾氏家族的影响力和统治力已经大不如前,但是曾氏人在各行各业中都有很高的发展,尤其是在商业领域中表现突出。

三、结语通过对曾姓氏历史和现状的了解,可以更好地认识这个拥有悠久历史和丰富文化底蕴的姓氏。

随着时代的变迁和社会的发展,曾氏的地位和影响力也在不断变化,但是曾氏家族始终保持着强烈的家族文化和凝聚力,这也是曾氏一直得以保持传统和创新并重的重要原因之一。

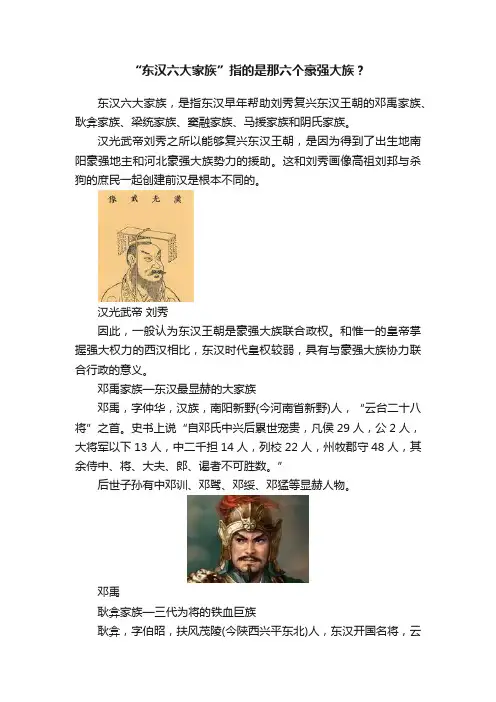

“东汉六大家族”指的是那六个豪强大族?东汉六大家族,是指东汉早年帮助刘秀复兴东汉王朝的邓禹家族、耿弇家族、梁统家族、窦融家族、马援家族和阴氏家族。

汉光武帝刘秀之所以能够复兴东汉王朝,是因为得到了出生地南阳豪强地主和河北豪强大族势力的援助。

这和刘秀画像高祖刘邦与杀狗的庶民一起创建前汉是根本不同的。

汉光武帝刘秀因此,一般认为东汉王朝是豪强大族联合政权。

和惟一的皇帝掌握强大权力的西汉相比,东汉时代皇权较弱,具有与豪强大族协力联合行政的意义。

邓禹家族—东汉最显赫的大家族邓禹,字仲华,汉族,南阳新野(今河南省新野)人,“云台二十八将”之首。

史书上说“自邓氏中兴后累世宠贵,凡侯29人,公2人,大将军以下13人,中二千担14人,列校22人,州牧郡守48人,其余侍中、将、大夫、郎、谒者不可胜数。

”后世子孙有中邓训、邓骘、邓绥、邓猛等显赫人物。

邓禹耿弇家族—三代为将的铁血巨族耿弇,字伯昭,扶风茂陵(今陕西兴平东北)人,东汉开国名将,云台二十八将之一。

从东汉开国到建安末,耿氏家族共出大将军二人,将军九人,卿十三人,娶公主三人,列侯十九人,中郎将、护羌校尉及刺史、二千石数十百人,成为东汉一朝之巨族。

从耿弇的父亲耿况开始,经过耿国的兄弟一辈,到耿弇的子侄辈,三代为将。

耿国、耿广、耿举、耿秉、耿夔、耿恭等人皆为当世名将。

耿弇梁统家族—与汉共存130年的望族梁统,字仲宁,安定乌氏(今甘肃平凉西北)人。

刘秀建武五年四月,梁氏先祖梁统附汉,到桓帝梁氏被涉,其间恰好130年。

梁统至梁冀,先后有七代十五人封侯。

仅梁冀一门,“前后七封侯,三皇后,六贵人,二大将军,二大将军,夫人、女,食邑称君者七人,尚公主者三人,其余卿、将、尹、校五十七人” 。

后世子孙有中梁纳、梁纳、梁冀、梁莹等显赫人物。

梁统窦融家族—阴谋逼宫篡位弑帝的外戚窦融字周公,扶风平陵(今陕西咸阳西北)人。

窦氏一门贵宠,前后一公、两侯、三公主、四二千石,府邸相望京邑,奴婢以千计,当时贵戚功臣都无法相比。

曾姓起源(一)[曾氏属地]鲁郡,今山东滋县西二十五里。

[曾氏来历]曾姓出自姒姓,是以封地名命名的姓氏,最早源地是古之鄫国(今山东峄县以东)。

据《世本》记载,夏朝少康封小儿子曲烈于鄫,后来被莒国灭掉。

鄫太子巫逃到鲁国,把“鄫”字去掉“邑”旁,表示离开故城,称曾氏。

[曾氏名望]曾姓在百家大姓中排名第三十八位,其能作为中国的著姓,是因为其祖先中有一位曾参。

曾参,是孔子的弟子,他继承了先师“吾日三省吾身”的学说,做到非礼勿视,非礼勿言,非礼勿信,动静言行必循于法。

他的后人以他的美德引以为荣,并以“三省”为堂号,且“三省”成了曾姓人识别身份的标志。

曾姓人物人才辈出,我们最熟悉的当数“唐宋八大家”之一的曾巩,他是著名的散文家;近代小说家曾朴,著有《孽海花》。

除上述名人外,北宋宰相曾公亮、曾布,文学家曾几、曾慥、曾协,明代兵部侍郎曾铣、画家曾鲸、学者曾鲁,清代江西总督曾国藩,近代艺术家曾孝谷等,都是曾氏中的杰出人物。

武城曾氏家谱网/曾氏宗亲网/曾姓字辈辈分就是家族中的世系次第关系,又称辈、辈行。

字辈是辈分的代表字,中国古代每个家族的字辈谱是十分讲究、严肃的,族谱中字辈谱往往是必不可少的内容。

而且,到了清代,封建统治者还专门为曾颜孔孟四姓御赐统一的名派。

康熙六十一年(1722年),曾姓第63派(“派”与“传”、“代”、“世”同义)起使用圣祖仁帝所赐的3句、15字名派:宏闻贞尚衍,兴毓传继广,昭宪庆繁祥。

后宣宗成皇帝续赐名派2句、10个字:令德维垂佑,钦绍念贤扬。

民国元年(1912年),中华民国刚建立时,大总统袁世凯(一说是孙中山,又说为孔子七十六代孙令贻所续)又为曾氏赐名派4句、20个字:建道敦安定,懋修肇彝常,蔚文焕景瑞,永锡世绪昌。

曾氏家族在统一辈序之前,各地曾氏没统一的辈序,龙山派语为:奎璧呈云瑞,人文焕国华;召衡思继武,鼎甲励承家。

一贯书绅永,千秋锡福遐;眙谋资燕翼,世业仰清嘉。

曾姓起源(二)天下一曾无二曾,现在曾姓的中国人,都是一脉传自鄫国太子巫,系出自姒姓,是真正的上古圣君夏禹的后代,名副其实的四千年。

关于曾姓氏的历史研究报告【摘要】曾姓是中国的一个常见姓氏,具有悠久的历史。

本报告从曾姓的起源、分布、族谱、名人等方面进行了研究,总结了曾姓氏的发展与变化,并探讨了其可能的迁移和分支情况。

【引言】曾姓,为汉姓中的一个重要组成部分,拥有众多的后裔与支系。

在中国历史上曾被赋予重要的政治、军事、文化等角色,对中华民族的发展做出了重要贡献。

因此,研究曾姓的历史,对于了解中国历史与文化具有重要意义。

第一章曾姓的起源与发展1.1 曾姓的起源曾姓最早可追溯到古代部落社会时期,居于中原地区。

据研究,曾姓最早的始祖可能是北方少数民族的部落首领,后来与汉族融合,形成了曾姓。

1.2 曾姓的发展与扩散曾姓在唐代开始出现大规模扩散的现象,通过婚姻、移民等方式迁徙至各地。

尤其在南方地区,曾姓较为集中,成为当地重要的姓氏之一。

第二章曾姓的分布与族谱2.1 曾姓的分布特点根据现有资料,曾姓主要分布在华南、华东、华中地区,其中广东、浙江、湖南等地是曾氏较为集中的地方。

同时,在台湾、东南亚地区也有相当数量的曾姓后裔。

2.2 曾氏宗谱的研究曾氏宗谱是研究曾姓历史与文化的重要资料。

通过对曾氏宗谱的整理与研究,可以了解曾姓族谱的分支情况、重要人物的事迹等。

目前,有关曾氏宗谱的研究正在进行中,将有助于进一步探究曾姓的分支与渊源。

第三章曾姓的名人与贡献3.1 曾姓的政治与军事贡献历史上,曾姓涌现了许多政治家、将领等杰出人物。

如曾侯乙、曾仲、曾国藩等,他们在政治与军事上均有卓越表现,对中国历史的发展产生了深远影响。

3.2 曾姓的文化与学术贡献曾姓不仅在政治与军事方面有所贡献,还在文化与学术领域取得了显著成就。

比如曾巩、曾文正等,他们在文学、历史、艺术等方面做出了重要贡献,培养了许多后继者。

【结论】曾姓作为中国的一个重要姓氏,具有丰富的历史与文化内涵。

通过对曾姓的起源、发展、分布、族谱以及名人等方面的研究,可以更好地了解曾姓的发展轨迹,探究其在中国历史与文化中的地位与影响。

研究报告姓氏曾引言本研究报告旨在探究姓氏曾在中国社会的历史演变和文化意义。

通过对姓氏曾的起源、分布、变迁以及相关文化传承等方面的深入研究,我们可以更好地理解中国姓氏文化的多样性和丰富性。

在研究过程中,我们参考了大量历史文献,包括传统诗歌、家谱记录、古代人口普查等,以获取全面而准确的信息。

起源和分布起源姓氏曾在中国历史上可以追溯到几千年前。

根据相关的史书记载,姓氏曾最早出现在古代国号“曾国”的后代中。

据说曾国建立于商朝晚期,位于今天的湖南省境内。

当时的曾国王室以“曾”作为姓氏,并一直延续了数百年之久。

分布随着时间的推移,曾国逐渐灭亡,但姓氏曾得以保留并流传至今。

根据现有资料和数据统计,姓氏曾在中国的分布相对较广,尤其集中在湖南、广东、广西等地。

这与曾国曾经的地理位置和历史影响力有一定的关联。

变迁和发展变迁姓氏曾在中国历史上经历了一系列的变迁和迁徙。

在古代封建社会中,姓氏曾常常与贵族家族有着紧密的联系。

许多曾姓族人担任重要的政治、军事和文化职务,享有显赫的地位和特权。

然而,随着封建制度的解体和社会变革的发展,曾姓族人逐渐失去了原有的特权地位。

在清朝末年和民国时期,许多曾姓族人纷纷加入革命运动,参与了反抗外族侵略和推翻封建统治的斗争中。

发展新中国成立后,姓氏曾的发展进入了一个新的阶段。

在社会主义革命和建设的进程中,曾姓族人积极投身于国家的建设事业,并涌现出许多优秀的政治、军事、科技和文化人才。

他们为国家的繁荣和发展做出了杰出的贡献。

同时,随着改革开放政策的实施,姓氏曾的家族企业也逐渐兴起,并成为了当地经济社会发展的重要力量。

许多曾姓企业家通过自身的努力和创新,取得了显著的经济成就,并为地方经济的快速增长和就业的增加做出了积极贡献。

文化意义传统文化姓氏曾在中国传统文化中具有一定的意义和价值。

曾姓族人自古以来就重视家族血脉的延续和家族文化的传承。

许多曾姓家族都有详细的家谱记录,记载了家族世系、重要事件和传统习俗等信息。

曾姓研究报告

曾姓研究报告

一、人口分布

1. 曾姓在中国人口中的占比较小,属于较少见的姓氏之一。

2. 曾姓主要分布在广东、福建、江西、海南等地,其中广东是曾姓的主要分布区域。

二、历史来源

1. 曾姓的源流比较复杂,有几种不同的传说和说法。

2. 《姓氏考略》中提到,曾姓可能源于姜姓或嬴姓。

3. 根据史书记载,汉朝时期有一个曾令康离族出现,这可能与曾姓的起源有关。

三、家族分支

1. 曾氏家族在中国历史上有很多分支和门派,如曾纪泽、曾国藩等。

2. 曾氏家族在中国历史上享有较高的声望和地位,有很多成就和贡献。

四、文化传承

1. 曾氏家族有自己的族谱和家训,传承宗族文化和价值观。

2. 曾氏家族注重家族成员的教育和培养,重视家庭和道德伦理。

五、社会影响

1. 曾姓在中国历史上有不少著名人物和文化名人,对中国文化和社会发展有一定影响。

2. 曾姓在中国的各个领域都有代表性人士,如政治家、学者、企业家等。

六、现代发展

1. 曾姓在中国的现代社会中逐渐增多,但由于人口基数相对较小,整体影响较有限。

2. 曾姓在全球的分布也较为有限,主要集中在华人社区。

综上所述,曾姓是中国较少见的姓氏之一,主要分布在广东等地。

曾氏家族在中国历史上享有一定声望,有自己的家训和族谱。

曾姓在中国的各个领域都有代表性人士,对中国文化和社会发展有一定影响。

然而,由于人口基数相对较小,整体影响相对较小。

曾氏的来历研究报告

曾氏,是中国的一个姓氏,属于华夏民族的姓氏系统中的一员。

据考证,曾氏源自古代的姬姓,是姬姓的一个分支。

根据《百家姓》的记载,曾氏起源于夏朝时期的贞陵(今河南省新郑市),是贞陵的后裔。

贞陵是夏禹的故乡,禹是传说中的中国第一位君王,也是夏朝的开国君主。

他的后裔在贞陵一带繁衍生息,逐渐形成了以曾为姓的族群。

汉代以后,曾氏逐渐分布到中国的各个地区。

在历史上,曾氏的后裔曾经有过许多杰出的人物。

例如,北宋时期的曾巩是一位著名的文学家和文化名人,他是中国文化史上的重要人物之一。

明朝时期,曾国藩是一位杰出的政治家和军事家,他被尊称为“曾文正”,对中国近代历史产生了重要影响。

此外,还有许多曾氏的后裔在不同领域有着杰出的成就。

总的来说,曾氏这个姓氏的来历可以追溯到夏朝时期,其后裔分布广泛,涌现出许多杰出人物,对中国的历史和文化发展做出了重要贡献。

这个姓氏在中国社会中有着较高的知名度和影响力。

源于孔孟之乡的姓氏(12)——曾姓曾姓发源地: 山东苍山山东嘉祥曾姓总体概述:曾姓是当今中国姓氏排行第三十八位的大姓,人口众多,约有650万,占全国人口0.50%。

寻根溯源:1、天下一曾无二曾,现在曾姓的中国人,都是一脉传自鄫国太子巫,以国为氏。

系出自姒姓,是真正的上古圣君夏禹的后代。

鄫国历经夏、商、周三代,一直到春秋时代才被莒国所灭。

怀着亡国之痛的太子巫逃奔到鲁国,复国无望,便在鲁国的南武城(今济宁市嘉祥县南)长期住下来,去邑旁(即“阝”旁),表示离开故城,改曾阝为曾,称曾氏,仕于鲁。

曾氏家族长久以来未曾有被外族或外姓冒姓的记录,是少有的几个来源比较纯正的姓氏之一,因曾姓先前是一家,所以对于同姓联婚,曾氏家族一向严格禁止。

2、据有关资料所载,外族或外姓冒姓,少数民族中土家、彝、苗、黎族均有此姓。

得姓始祖:鄫侯。

在远古帝舜时期,鲧的妻子因梦里吃了薏苡而生下禹,帝舜便赐禹姒姓。

夏禹的第五世孙少康中兴夏室后,曾把幼子曲烈封于“鄫”地(在今山东苍山县西北)。

从此鄫国历经夏、商、周三代,大约相袭了两千多年,直到春秋时代才被莒国所并灭。

此时,怀着亡国之痛的太子巫逃奔到鲁国,复国无望,便在鲁国的南武城(今济宁市嘉祥县南)长期住下来,去邑旁(即“阝”旁),表示离开故城,改鄫为曾,称曾氏。

鄫侯也就成为了曾姓的得姓始祖。

繁衍播迁:曾姓最初发源于今山东省苍山县西北一带。

先秦时期,逃至鲁国的曾姓后代在鲁为官,并且就此繁衍生息下来,同时向四周地区播迁,使曾姓族人遍布于山东、河北等地。

秦汉期间,曾姓人因一直以“孝”著称,被封建统治者尊为“宗圣”,从而声名显赫,家族昌盛。

曾参长子曾元八世孙曾乐,曾为西汉山阴县都乡侯,曾乐之子涣有二子:旃、光。

光的四世孙顼家望于扶风(今陕西兴平东南),是为扶风房,其二子玉、昌分别徙于冀州(治今河北冀县)、青州(治所在今山东淄博市东北)。

曾宝之孙曾据,因避西汉末年王莽之乱,率宗族千余人自山东南迁至庐陵县(治所在今江西吉安市西南)之吉阳乡,是为吉阳房。

东汉豪族大姓的来源及发展曾艳【期刊名称】《南阳理工学院学报》【年(卷),期】2011(003)005【摘要】东汉豪族大姓主要由战国以来的封建旧贵族和随着秦汉地主经济的发展而新兴起的豪强大族构成。

东汉初,政府一方面打击那些与王权相忤的豪族,一方面又扶植、放任豪族大姓的发展。

东汉中期,豪族发展呈上升趋势,各地强宗大姓的社会、经济势力极度膨胀,对东汉社会影响巨大。

因此,分析探讨豪族宗族组织更有利于对豪族大姓本质的认识。

%The Eastern Han Dynasty aristocratic families were mainly composed of the Warring States old feudal aristocracy and landowners with the economic development of the Qin and Han Dynasties.During the early Eastern Han Dynasty,on the one hand,the Government cracked the aristocratic families which were against the monarch,on the other hand,the Government also propped up the development of aristocratic families.After the mid-Eastern Han Dynasty,the aristocratic families' development showed an upward trend,their social and economic forces extremely expanded,and had a great impact on the Eastern Han Dynasty society.So,to understand the nature of aristocratic families,we have to deeply discuss the clan organizations of aristocratic families.【总页数】4页(P121-124)【作者】曾艳【作者单位】南阳市文物考古研究所,河南南阳473000【正文语种】中文【中图分类】P731.23【相关文献】1.十六国时期的坞堡壁垒与汉人大姓豪族经济 [J], 陈琳国2.论汉代西南地域的豪族大姓 [J], 崔向东3.东汉魏晋时期巴蜀豪族与南中大姓发展差异性之比较 [J], 尹建东4.试论东汉的豪族——基于汉代儒学发展脉络的考察 [J], 宿锐5.东汉豪族层级探究——以《后汉书》记载为例 [J], 侯茁因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

试论汉代地方豪族的宗族组织--以关东豪族为中心

尹建东

【期刊名称】《西南民族大学学报(人文社科版)》

【年(卷),期】2001(022)006

【摘要】汉代地方豪族宗族组织是在战国以来宗法制度民间化的基础上逐步发展形成的.其中,"九族"是宗族亲属关系的最大范围,而核心家族则在宗族中处于支配地位.宗族成员通过定期的祭祖、聚会活动来增进相互间的血缘联系和认同意识,从而使宗族组织的凝聚力得到加强.在宗族内部,经济赈恤和武装自保是宗族社会功能的主要体现形式.它不仅起到了维系宗族生存和发展的作用,而且还在很大程度上强化了宗族组织对地方社会的控制与支配能力.

【总页数】4页(P133-136)

【作者】尹建东

【作者单位】四川大学历史文化学院,四川,成都,610064

【正文语种】中文

【中图分类】D693.7

【相关文献】

1.汉代地域性豪族在形成和发展过程中的差异性——以关东、关中、江南及西南豪族为中心

2.试论汉代西南夷早期豪族的形成条件

3.试论东汉的豪族——基于汉代儒学发展脉络的考察

4.试论北魏统治时期关东豪族士族化的过程及特点

5.试论汉代地方豪族的宗族组织──以关东豪族为中心

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。