结构力学力法的计算

- 格式:pptx

- 大小:2.47 MB

- 文档页数:122

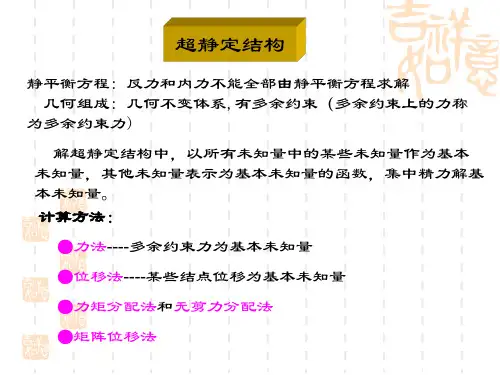

结构力学力法的计算在结构力学中,力法是一种常用的计算方法,用于分析和设计各种结构的受力状态和稳定性。

力法基于牛顿第二定律和结构平衡原理,通过将结构划分为多个互相独立的力学系统,再进行力学方程的求解,可以得到结构各点的受力情况。

力法的计算过程主要包括以下几个步骤:1.确定受力系统:首先,需要明确结构的受力体系,包括受力点、受力方向和受力大小。

根据结构的特点和应用要求,可以选择合适的受力系统。

2.提取受力系统:将受力系统从结构中剥离出来,形成独立的力学系统。

这样可以降低计算难度,并且便于分析结构的受力情况。

3.建立力学模型:对于每个独立的力学系统,需要建立相应的力学模型。

根据受力情况和结构的几何形状,可以选择适当的力学模型,如简支梁、悬臂梁等。

4.进行力学方程求解:通过应用牛顿第二定律和结构平衡原理,可以建立相应的力学方程。

根据方程的特点,可以选择适当的数值解法,如代数法或迭代法等。

5.求解受力分布:通过求解力学方程,可以得到结构各点的受力情况。

这包括受力方向、受力大小和受力位置等信息。

根据这些信息,可以对结构的受力状态进行分析和评估。

6.验证和优化设计:对于计算结果,需要进行验证和优化设计。

通过与理论计算或实验结果的对比,可以确认计算的准确性,并对结构的设计进行必要的调整和优化。

需要注意的是,力法的计算过程需要考虑以下几个因素:1.边界条件:在进行力法计算时,需要确定结构的边界条件。

边界条件可以影响结构的受力情况,因此对于计算结果的准确性至关重要。

2.材料性质:在建立力学模型时,需要考虑材料的性质和力学参数。

材料的性质直接影响结构的刚度和强度,因此对于计算结果的准确性有很大影响。

3.荷载条件:在进行力法计算时,需要明确结构所受的荷载条件,包括静载和动载。

不同的荷载条件会导致结构不同的受力状态和响应,因此需要准确确定。

4.结构几何形状:在进行力法计算时,需要考虑结构的几何形状。

结构的几何形状会直接影响结构的受力分布和刚度特性,因此需要准确描述和建模。

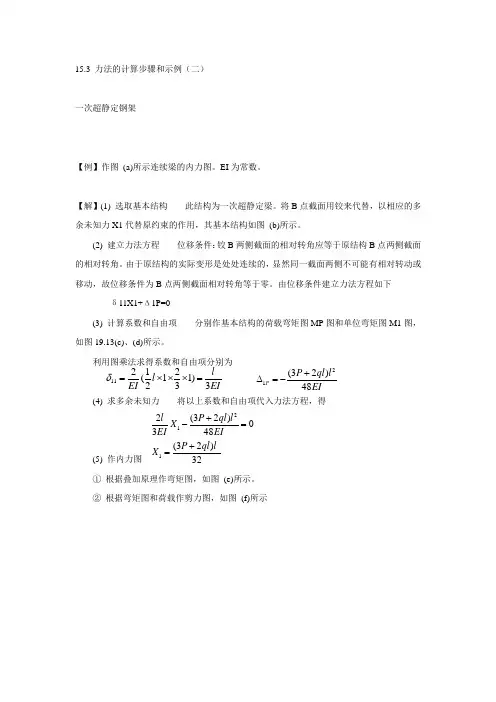

15.3 力法的计算步骤和示例(二)一次超静定钢架【例】作图 (a)所示连续梁的内力图。

EI 为常数。

【解】(1) 选取基本结构 此结构为一次超静定梁。

将B 点截面用铰来代替,以相应的多余未知力X1代替原约束的作用,其基本结构如图 (b)所示。

(2) 建立力法方程 位移条件:铰B 两侧截面的相对转角应等于原结构B 点两侧截面的相对转角。

由于原结构的实际变形是处处连续的,显然同一截面两侧不可能有相对转动或移动,故位移条件为B 点两侧截面相对转角等于零。

由位移条件建立力法方程如下δ11X1+Δ1P=0(3) 计算系数和自由项 分别作基本结构的荷载弯矩图MP 图和单位弯矩图M1图,如图19.13(c)、(d)所示。

利用图乘法求得系数和自由项分别为(4) 求多余未知力 将以上系数和自由项代入力法方程,得(5) 作内力图 ① 根据叠加原理作弯矩图,如图 (e)所示。

② 根据弯矩图和荷载作剪力图,如图 (f)所示11212(11)233ll EI EIδ=⨯⨯⨯=21(32)48P P ql l EI+∆=-2112(32)0348(32)32l P ql l X EI EIP ql l X +-=+=15.3 力法的计算步骤和示例(三) 铰接排架【例】计算图 (a)所示排架柱的内力,并作出弯矩图。

【解】(1) 选取基本结构 此排架是一次超静定结构,切断横梁代之以多余未知力X1得到基本结构如图 (b)所示。

(2) 建立力法方程 δ11X1+Δ1P=0(3) 计算系数和自由项 分别作基本结构的荷载弯矩图MP 图和单位弯矩图M1图如图 (c)、(d)所示。

利用图乘法计算系数和自由项分别如下(4) 计算多余未知力 将系数和自由项代入力法方程,得解得X1=-5kN(5) 作弯矩图 按公式M=M1X1+MP 即可作出排架最后弯矩图如图 (e)所示。

13521760033X EI EI+=15.6 超静定结构的位移计算 一次超静定钢架用力法计算超静定结构,是根据基本结构在荷载作用和全部多余未知力共同作用下内力和位移应与原结构完全一致这个条件来进行的。

结构力学力法的典型方程结构力学是研究结构内部受力和变形规律的学科,通过建立力学模型并利用力学方程进行分析,可以预测结构的受力状态和稳定性。

在结构力学中,主要涉及到几个典型的方程,包括平衡方程、变形方程和材料本构关系方程。

1.平衡方程:平衡方程是表达结构处于静力平衡状态的基本方程,根据牛顿第二定律可得出。

平衡方程可以分为整体平衡方程和局部平衡方程。

(1)整体平衡方程:整体平衡方程是研究整个结构的受力平衡关系,通常包括平衡条件、力的平衡方程和力矩的平衡方程。

2.变形方程:变形方程是用来描述结构受力引起的变形情况的方程,包括位移方程和应变-位移关系。

(1)位移方程:位移方程是用来描述结构各点的位移与受力之间的关系。

位移方程可以根据变形模型和平衡条件来推导,一般采用构件的柔度矩阵或势能法推导。

(2)应变-位移关系:应变-位移关系是研究结构变形与应变之间的关系,通过该关系可以求解结构的受力和变形情况。

应变-位移关系通常根据材料的本构关系来确定。

3.材料本构关系方程:材料本构关系方程是研究结构材料特性对结构力学性能的影响,通过该方程可以获得应力-应变关系。

材料本构关系方程根据材料的力学性质和实验数据来确定,常用的材料本构关系方程有钢材的线弹性本构关系、混凝土的受压和受拉本构关系等。

在结构力学中,以上三个典型方程通常以矩阵形式来表达,从而可以进行更加简洁和高效的数值计算。

典型的矩阵方程包括平衡方程的矩阵形式、位移方程的矩阵形式、应变-位移关系的矩阵形式以及材料本构关系方程的矩阵形式等。

总结起来,结构力学的典型方程包括平衡方程、变形方程和材料本构关系方程。

这些方程是结构力学分析的基础,通过这些方程的建立和求解,可以揭示结构内部受力和变形的规律,为结构的设计和优化提供依据。

力法和位移法的基本方程力法和位移法是结构力学中常用的两种分析方法。

力法是以外力为基础,通过计算结构内力来求解结构的变形和应力状态;位移法则是以结构变形为基础,通过计算结构位移来求解结构的内力和应力状态。

两种方法各有优缺点,应根据具体情况选择合适的方法进行分析。

力法的基本方程为平衡方程和应力-应变关系式。

平衡方程是指结构受到的外力与内力的平衡关系,可以用以下公式表示:∑F = 0其中,∑F表示结构受到的所有外力的合力,等于内力的合力。

这个方程可以用来计算结构的内力分布。

应力-应变关系式是指材料的应力与应变之间的关系,可以用以下公式表示:σ = Eε其中,σ表示应力,E表示弹性模量,ε表示应变。

这个方程可以用来计算结构的应力分布。

位移法的基本方程为位移-力关系式和应力-应变关系式。

位移-力关系式是指结构的位移与内力之间的关系,可以用以下公式表示:u = ∑(k_i)^(-1)F_i其中,u表示结构的位移,k_i表示第i个节点的刚度,F_i表示第i个节点的外力。

这个方程可以用来计算结构的内力分布。

应力-应变关系式同样适用于位移法,可以用来计算结构的应力分布。

需要注意的是,力法和位移法的基本方程只是分析结构的起点,具体的分析方法和计算过程还需要根据具体情况进行选择和确定。

同时,结构的材料性质、几何形状、边界条件等因素也会对分析结果产生影响,需要进行综合考虑。

总之,力法和位移法是结构力学中常用的两种分析方法,它们的基本方程为平衡方程和应力-应变关系式、位移-力关系式和应力-应变关系式。

在实际分析中,应根据具体情况选择合适的方法进行分析,并考虑结构的材料性质、几何形状、边界条件等因素。

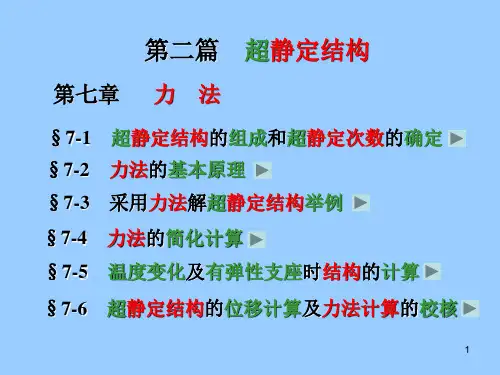

结构力学第7章力法力法是结构力学中的一种分析方法,通过力法可以计算结构系统中各个构件的受力情况。

力法分为两种,即静力法和动力法。

静力法是力法的一种基本形式,它假设结构系统处于静止状态,通过平衡条件来计算结构中构件的受力。

在应用静力法时,我们根据不同的受力情况选择适当的计算方法。

常见的静力法有三种,即图解法、解析法和力平衡方程法。

图解法是最直观、易于理解和应用的方法之一、在图解法中,我们首先绘制结构的荷载图和支座反力图。

然后,根据等效荷载和支座反力,我们可以通过直观的力平衡图来计算结构中各个构件的受力情况。

解析法是一种较为精确的力法方法。

在解析法中,我们可以通过力平衡方程来计算结构中各个构件的受力。

通过将力平衡方程应用于不同的构件,我们可以得到方程组,并解得未知力的数值。

常见的解析法有支反推移法、拆解法和替换法。

支反推移法是一种常见的解析法,它通过将处于平衡状态的内力反向传递来计算结构中各个构件的受力。

该方法适用于简单、对称的结构系统。

拆解法是一种适用于复杂结构的方法,它将结构系统拆解为多个简单结构,在每个简单结构中应用平衡条件计算受力。

替换法是一种常用于桁架结构的方法,它通过将构件按照等效的支座反力进行替换,然后计算受力。

力平衡方程法是一种广泛应用于结构力学中的方法。

在力平衡方程法中,我们通过应用力平衡方程来计算结构中各个构件的受力。

在计算过程中,我们需要考虑结构的平衡条件、力的合成和分解等因素。

常见的力平衡方程法有梁静力法、杆件静力法和平面结构静力法等。

动力法是力法的另一种形式,它适用于分析结构在动力作用下的响应。

动力法通过求解结构的动力方程,计算结构的振动、位移和应力等。

常见的动力法有等效荷载法、阻尼振动法和模态分析法等。

等效荷载法是一种常用的动力法,它将随机振动转化为与之等效的静力荷载,然后用静力法来计算结构的受力情况。

阻尼振动法是一种考虑结构阻尼特性的动力法,它在动力方程中引入阻尼项,计算结构的振动衰减情况。

结构力学力法结构力学是研究物体在外力作用下变形、破坏及承受载荷的学科。

而力法(Force Method)是结构力学中常用的一种分析方法,通过分解和叠加结构的内力来求解结构的变形和应力分布。

力法的基本原理是牛顿第三定律:作用力与反作用力大小相等、方向相反。

在结构力学中,物体在外力作用下会产生内力,而这些内力满足力的平衡条件。

以简支梁为例,梁受到上面的外力作用,会产生下方的支反力。

根据力的平衡条件,可以得到支反力与外力之间的关系,进而求解出支反力的大小和方向。

力法的应用步骤一般如下:1.设计空间内部力和位移:根据物体的几何性质、材料特性和外力条件,建立结构受力模型,并假设结构内部力和位移的初值。

2.材料模型:根据结构的材料特性,选择相应的力学模型。

常见的材料模型包括弹性模型和塑性模型。

3.受力平衡:根据物体在力的作用下的平衡条件,可以得到各个节点处的力平衡等式。

这些等式可以根据结构的几何特性和受力条件进行推导,建立结构的力平衡方程。

4.结构刚度矩阵:根据结构的几何性质和材料特性,可以得到结构的刚度矩阵。

刚度矩阵是结构的一种特征矩阵,描述了结构在受力下的刚度特性。

5.定义单元力和变形:根据结构的力平衡方程和刚度矩阵,可以将结构的内力和受力位移表示为单元力和单元变形的叠加形式。

6.求解结构内力和位移:通过迭代的方法,将结构的内力和位移从初值迭代到收敛。

在每一次迭代中,根据力的平衡条件和结构刚度矩阵,计算节点的内力和位移,然后更新节点处的单元力和变形。

7.结果分析:根据结构的内力和位移,可以进一步分析结构的应力分布、变形形态和稳定性等问题。

根据需要,还可以根据结果对结构进行优化设计。

力法的优点是简单、直观,适用于各种结构的分析。

但力法也存在一些限制,比如只适用于小变形、线性弹性结构的分析;不适用于存在局部破坏、非线性特性的结构。

总之,力法是结构力学中一种常用的分析方法,通过分解和叠加结构的内力来求解结构的变形和应力分布。

结构力学——力法结构力学,力法结构力学是研究物体和结构受力情况以及结构变形的一门学科。

在结构力学中,力法是一种重要的分析方法之一,它可以用来解决结构的内力和位移分布问题。

力法的基本思想是将外力作用在结构上的效果转化为力的剪力、弯矩和轴力等,通过求解这些内力来得到结构的受力和变形情况。

力法的基本步骤包括:选择适当的受力系统,根据受力系统的特点将受力转化为剪力、弯矩和轴力等力的效果,通过平衡条件得到内力分布方程,并解析或计算出内力分布,最后计算结构的位移和变形情况。

力法的应用范围较广,适用于静定和非静定结构的受力和变形分析。

在静定结构中,结构的支座反力可以通过受力平衡条件求解,然后根据支座反力和结构的几何形状得到结构的内力和位移分布。

在非静定结构中,由于受力平衡条件无法直接求解,需要通过引入位移相关的方程来解决。

在应用力法进行受力分析时,需要根据结构的几何形状和受力情况,选择适当的受力系统。

受力系统的选择应当符合结构的几何特征以及边界条件,使得受力效果可以直接转化为剪力、弯矩和轴力的效果。

通常情况下,剪力和弯矩用受力系统的剪力图和弯矩图来表示,而轴力则通过受力系统的轴力图来表示。

在进行力法计算时,首先需要确定受力系统的作用点和力的大小,然后通过受力平衡条件求解支座反力,并根据支座反力和结构的几何形状构造内力分布方程。

内力分布方程一般根据结构的受力特点,可以通过积分法、均布加载原理、等效剪力原理等构造。

然后,通过解析或计算的方法求解内力分布方程,得到结构的内力分布情况。

最后,根据内力分布和结构的弹性特性,可以计算出结构的位移和变形情况。

力法在结构分析中具有广泛的应用,可以用来解决梁、柱、桁架、刚架等结构的受力和变形分析问题。

在实际工程中,通过力法可以得到结构的内力和位移分布情况,从而评估结构的稳定性和安全性,指导结构的设计和施工,并对结构的荷载承载能力进行估算。

总之,力法是一种重要的结构力学分析方法,通过将受力效果转化为剪力、弯矩和轴力等,可以求解结构的内力和位移分布情况。