广州大学城规划设计-

- 格式:pdf

- 大小:1.11 MB

- 文档页数:24

大学城中心区(小谷围综合发展机会展文化共享区)城市设计深化及控制性详细规划文本1 项目背景广州大学城的发展为提升广东省和广州市的高等教育水平,促进经济和城市发展提供了重要机会。

建设广州大学城的目标之一是引导广州中心城市的“南拓”。

为了保护现有的城市结构并作为分散大都市区政策的一部分,城市未来将向拥有广阔发展空间的东面和南面发展。

广州的南面现状主要为农田、村庄和丘陵,将发展为新的会展区、生物岛、大学城、广州新城和一定数量的基于知识经济和信息社会的工业区。

其中广州大学城的规划建设将是广州大都市区南拓发展轴的重要组成部分。

新的广州大学城坐落在小谷围岛及其南岸地区,总面积43.3平方公里(其中小谷围岛约18平方公里)。

大学城的发展应作为珠江三角洲整体的一部分,充分利用其特有的气候环境特征和现有自然风景。

广州大学城发展的另一个重要元素是通过主要的区域高速公路和新建的交通系统,加强中心区和南岸发展区的可达性。

在这些发展的背景之下,大学城必将强有力的促进广东省知识经济发展。

广州大学城总体规划广州大学城的规划是基于各种组织原则和规划概念,包括:“TOD(交通引导发展)”的概念,“组团生长”的结构概念,“网络组织”的功能概念,“生态优先”的设计概念和“数字化”虚拟城市的概念。

这些概念把广州大学城的空间结构组织成等级清晰的系统,形成了大学城发展的框架。

1交通引导发展规划中有重要意义的是发展一个综合的交通系统,这个系统联系了多种交通方式,形成了城市交通向外延伸的网络。

地铁线从广州中央商务区向南延伸,从小谷围岛中心通过,是联系大学城和广州城市南拓轴的主要的交通基础设施。

主要的区域公路位于岛的东部和西部,服务于往返城市的车流,联系着通往各个大学校区的一系列环路。

沿着内环路,是一条轻轨铁路系统,在几个换乘的节点与地下公共交通连接。

放射性的道路和支路则进一步完整了交通的网络,构成一个有着清晰的层次结构的交通系统。

2 组团生长作为“特殊功能的城”,广州大学城的功能布局围绕7个大学组团组织,其中的5个在小谷围岛。

广州大学城中心区城市设计深化及控制性详细规划文本第一部分前期策划及项目建议第二部分城市设计第三部分练溪展览中心及珠江国际影视文化中心设计研究1第一部分前期策划及项目建议1. 项目背景2001年3月2日广州市委常委会议讨论通过将新造小谷围岛及其南岸地区作为广州大学城选址。

2001年12月24日省政府9届48次省长办公会议批准了《广州大学城发展规划》,并成立广东省广州市大学城领导小组负责组织推进大学城建设工作。

2003年1月15日广州大学城中心区国际咨询发布会在广州市规划局举行。

应邀参加的咨询单位包括英国罗杰斯事务所,美国SASAKI公司+华南理工大学建筑学院,美国SBA公司+ASG公司。

2003年4月29日广州大学城中心区国际咨询委员会组织专家对上述三家公司的提交的设计方案进行评审。

根据专家意见,广州市城市规划局决定由美国SASAKI公司+华南理工大学建筑学院对中心区综合发展区及会展与文化共享区进行城市设计深化及控制性详细规划工作。

2. 人口分析预测根据大学城发展规划,广州大学城的规划范围约45平方公里,人口将达到30万,已经达到中等城市的规模,必须具备城市的各种基本功能。

在大学城中心区的规划中一个重要的问题就是人口数量与构成,中心区的公共设施和文化设施的内容及数量、交通运输、道路等级及指标、市政公共设施的组成及能力、住宅建设的规模与速度、建筑类型的选定及城市的布局都直接受其影响。

大学城是一个具有特殊功能的城,其人口状态具有其鲜明的特点。

大学城中心区的作为大学城中城市性最强的部分,它既不同于周边组团的大学校区,有不同于普通城镇。

2.1 大学城人口现状:大学城范围内现状一村镇人口为主,详见下表2随着大学城范围内的土地收归国有,和大学城的开发建设,当地的城市化进程极大加速,人口的数量、结构必然迅速变化。

2.2 人口构成与大学城的特点以教育产业、高科技产业、第三产业为主,主要用地功能为院校校舍用地、高科技产业园用地、公共设施用地、对外交通用地及公共绿地,人流、信息流巨大,物流相对较小。

广州大学城(小谷围岛)城市绿地系统规划说明书第一章区位与概况一、概况本次规划设计的地块位于小谷围岛,为整个大学城校区,面积大约15平方公里。

规划地块四面环水,岛上人口密度低,主要为耕地与林地。

二、地理区位及用地规模广州大学城位于番禺区最北部,西邻洛溪岛、北邻生物岛、东邻长洲岛。

与琶洲岛举目相望,规划研究范围约15平方公里。

距广州市中心约17公里,距市桥约13公里,距广州新城约17公里。

大学城的区位条件具有以下优势:1、广州城市空间发展关系上,广州大学城选址正好位于广州的南拓轴上和都会区中,有利于实现良好的城市功能互动,提高广州城市建设的综合效益。

2、广州产业空间发展关系上,广州大学城位于以IT产业为特色的广州新兴产业轴上,通过轴上的产业实体互动,形成“学、研、产”一体化的城市创新基地,有利于知识创新、产业创新和科技创新,提高广州市的综合竞争力。

3、交通区位上,广州大学城位于“广州高速公路交通、轨道交通、普通道路交通、宽带网络信息交通”四位一体的城市交通网络体系中,大学城的多元交通需求可以得到最大程度的满足。

4、文化区位上,广州大学城附近既有以黄埔军校为代表的近代史迹文化,又有以余荫山房和宝墨园为代表的传统与现代岭南园林文化,还有以琶洲国际会展中心和广州生物岛为标志的现代岭南生态文化,更有广州各高校的校园文化,周边地区浓郁的文化氛围有利于广州大学城校园文化的建设。

5、广州旅游网络体系中,广州大学城正好处在“三线一中心”的东南水乡旅游线上,校园文化与旅游的结合将使广州大学城成为广州旅游的一个新亮点。

三、自然条件3.1、地形地貌广州小谷围岛四周环水,以低丘陵冲击平原为主。

基地内有众多山丘,最高处40~45M,一般20~25M,较低15~20M。

另有水塘、河涌多条,许多已连成带片。

3.2、地震区划根据最新国家标准《中国地震动参数区划图》(GB18306-2001),小谷围岛地震动峰值加速度为0.1,地震的反应谱特征周期为0.65s。

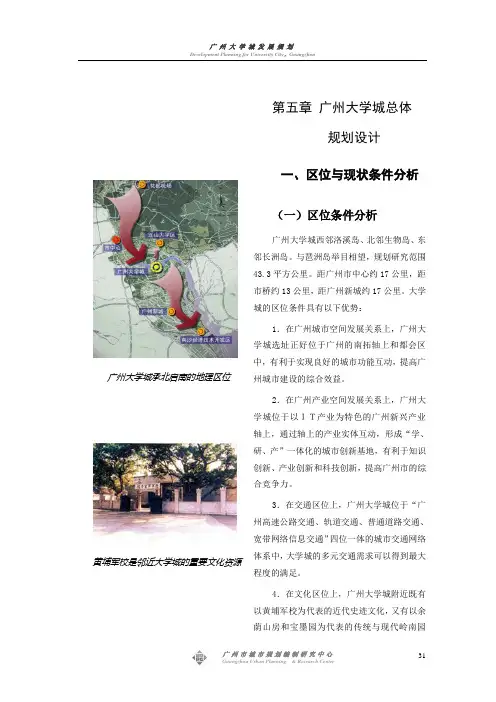

广州大学城承北启南的地理区位黄埔军校是邻近大学城的重要文化资源第五章广州大学城总体规划设计一、区位与现状条件分析(一)区位条件分析广州大学城西邻洛溪岛、北邻生物岛、东邻长洲岛。

与琶洲岛举目相望,规划研究范围43.3平方公里。

距广州市中心约17公里,距市桥约13公里,距广州新城约17公里。

大学城的区位条件具有以下优势:1.在广州城市空间发展关系上,广州大学城选址正好位于广州的南拓轴上和都会区中,有利于实现良好的城市功能互动,提高广州城市建设的综合效益。

2.在广州产业空间发展关系上,广州大学城位于以IT产业为特色的广州新兴产业轴上,通过轴上的产业实体互动,形成“学、研、产”一体化的城市创新基地,有利于知识创新、产业创新和科技创新,提高广州市的综合竞争力。

3.在交通区位上,广州大学城位于“广州高速公路交通、轨道交通、普通道路交通、宽带网络信息交通”四位一体的城市交通网络体系中,大学城的多元交通需求可以得到最大程度的满足。

4.在文化区位上,广州大学城附近既有以黄埔军校为代表的近代史迹文化,又有以余荫山房和宝墨园为代表的传统与现代岭南园林文化,还有以琶洲国际会展中心和广州生物岛为标志的现代岭南生态文化,更有广州各高校的校园文化,周边地区浓郁的文化氛围有利于广州大学城校园文化的建设。

5.在广州旅游网络体系中,广州大学城正好处在“三线一中心”的东南水乡旅游线上,校园文化与旅游的结合将使广州大学城成为广州旅游的一个新亮点。

(二)现状条件分析1.土地利用现状广州大学城南岸包含了新造、南村两镇的大部分镇区,东南部用地为生态农业保护区,西南侧为南村工业园用地(调整为研发生产基地)。

小谷围岛以低丘陵冲击平原为主, 现状多为农业用地和林地,包含穗石、练溪等6条行政村。

岛上还包括了一些房地产开发项目,如占地500亩的艺术村,华南碧桂园等。

用地情况详见表5-1,表5-2。

2.人口现状根据南村镇和新造镇镇政府提供的有关统计数据,截至2000年,在大学城的研究用地范围(以下简称“大学城用地”)内,南村镇建成区人口为16169人,新造镇镇域内的小谷围岛上人口13658人,大谷围地区(南岸地区)建成区人口13534人,总人口43361人。

广州大学城概念规划(四方案图文对比)广州大学城概念规划咨询技术文件(摘要)第一条规划研究原则1.本次规划研究应紧密结合广州市的社会、经济状况(尤其是产业发展状况),探讨广州大学城在未来发展中所面临的问题与挑战并确定相应的发展策略。

2.本次规划研究应面向新世纪,立足高起点、高标准,体现当今世界教育科技的发展趋势,体现为大学服务的良好社会功能。

3.大学城作为一个教育园区既要具有相对独立完整性,又要与城市总体发展相协调,体现大学园区的开放性及对城市发展的辐射带动作用。

4.大学城的总体布局要有利于学科交叉、优势互补、资源共享,有利于提高教学科研水平和高质量人才培养,同时要适应高校深化改革和高教事业可持续发展的要求,留有充分的发展空间,适应分期开发的需要。

5.大学城总体布局要处理好资源共享、后勤社会化与各校区相对独立完整之间的关系。

做到既有利于资源的集约、高效利用,又使大学城内的各个大学校区相对独立完整。

6.大学城要从营造高效的生态环境的角度出发,充分尊重基地的自然环境,组织多层次的、有机的生态系统。

7.本次规划应深化大学城的文化内涵,在继承广州传统地域文化的基础上力图有新的拓展、新的文化价值取向,使之成为广州文化建设的新标志。

第二条规划研究条件1.广州大学城现状东南部用地为生态农业保护区,北部为国际生物岛,西南侧为南村工业园用地(调整为研发生产基地)。

大学城总体布局应充分考虑它们与大学城之间的优势互补关系,并通过本次规划研究界定大学城的建设用地范围和规模。

2.广州大学城用地范围内包含新造、南村两镇建成区及数条自然村。

本次规划应对村镇在大学城内的布局进行研究,提出它们或搬迁、或合并、或保留等措施,并应考虑与新造、南村的社会经济发展相结合,走可持续发展的道路。

3.大学城用地范围内已确定的道路为:东侧京珠高速公路(红线80M,线型已定),西侧规划快速路(走向定,座标未定),南侧金山大道(红线60M,已建成)及金山大道延长线(红线60M,走向定,座标未定)。

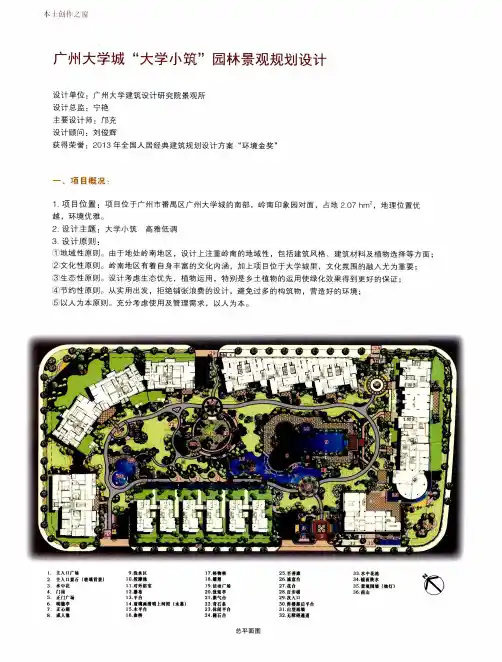

SPECIAL COLLECTION 广州大学城在广州大学城组团一的设计中,以岭南生态校园环境和校园文化为创作主题,以自然环境的保护和利用为构思出发点,将主题构思贯穿于整体、单体环境及细部的系统设计中,创造出具有岭南特色的生态的校园环境。

一、组团概况广州大学城组团一位于大学城最北端,用地包括中山大学和广东外语外贸大学的校区生活区及周边地块,它南邻大学城中心公园,东邻城市绿化带,西邻珠江,地理位置十分优越。

整体用地地形为平缓的丘陵地,内有10座小山丘。

有大面积的天然的水系在东、西两个方向与珠江连接,是基地主要的排涝出口。

中山大学用地110hm2,办学规模2.3万人。

中山大学是一所历史悠久的文理科大学,校本部位于广州市滨江东路,建筑群围绕中央绿地呈对称性布局,其中轴线由南而北延伸至珠江边,其江畔的牌坊及砖红色教学楼是建筑的最大特色。

外语外贸大学用地约70hm2,办学规模1.2万人。

位于白云山麓的外语外贸大学是一所涉外型的大学。

校本部内绿树婆娑,有清澈的山溪流过,教学楼外墙以棕黄色为主色。

两所大学有不少相近的学科,可进行相应的学术交流活动。

二、规划设计构思作为大学城有机的组成部分,组团一的规划设计与大学城的景观结构体系应有着密切关系,并与相邻的组团通过教学、科研、生活的功能网络及道路、绿化等连接网络,形成完整的网络体系。

组团内建筑是围绕生态轴布置的,生态轴是校园结构的主要骨架。

尊重地段的自然环境,从地段的实际情况出发,充分利用地段现有的生态环境的结构和走向,创造出有岭南风格、适合地段环境的设计,是本规划的目的。

首先,设计方案应该尽一切可能不破坏用地内的绿化、山体,基本保留原有水系,并对这一自然现状加以再利用,形成校园主要景观。

两所校园北部相连的水系激发了我们将两所大学的生态轴融为一体的构思,相连的生态轴不但有排涝功能,同时又是联系两所大学的纽带,为相互的资源共享、文化交流创造条件。

河边设置校际休闲带,建筑、道路巧妙地避开山体,蜿蜒其中。

SPECIAL COLLECTION广州大学城广州大学城广州大学校区组田四位于大学城(小谷围岛)的西端,南面及西北面分别毗邻海心岗水道及小洲水道,东南面以中部快线为界,西面与广东科学中心(在建)隔路相望,规划中的地铁七号线穿越基地中部。

规划设计范围约为132hm2(其中教学区92hm2),总建筑面积近80万m2(其中教学区近47万平方米)。

在以绵延起伏的丘陵地形为特色的广州大学城中,广州大学校区基地所在的环境地形具有明显的特殊性。

规划基地内现状主要为农田和少量果林,地势低洼平坦。

由于位于小谷围岛西端,南北两面为珠江水道相夹,自然景观资源相当优越。

基地内水网聚集,有较多的河涌及池塘。

西北面有两个水口与小洲水道相通,南面有一个水口与海心岗水道相通。

因此在规划设计构思中着重考虑水环境的营造,注意对基地内现有果树的保护,并进一步围绕中心湖提出了“信息廊”的设计概念。

规划设计充分考虑校区的滨水自然环境和地方文化特色,从营造高效生态环境的高度出发,科学地确定规划的指标和组织多层次的有机生态绿地系统,在继承传统地域文化和尊重自然环境的基础上,塑造生态型的新校园。

广州大学城广州大学校区的规划与建筑设计是对特殊基地环境的特殊解读。

一、 “双轴双环”的规划结构广州大学城广州大学校区采用“双轴双环”的规划结构。

双轴校区南入口引入的礼仪景观轴和由西入口引入的连接文、理各科教室和实验室直至生活区的弧形轴线联系成一整体,双轴的交汇点为架高的图文广场,它不仅是校区最重点的景观节点和视觉焦点,也是校园活动、人流集散的中心点。

双环以环形信息廊联系各主要教学楼和生活区,环绕中心湖面、水系及绿岛组成的中心生态核,兼具观景、景观功能,形成共享交流的环形空间;在规划区的周边规划了环型车行道路,解决车行交通问题,同时使广州大学的校区组团更加紧凑。

二、以水为题的特色校园景观环境规划设计结合基地水网密集,两面临江的现状特点,构思中强调以水体为核心,形成具有鲜明特色的校园环境。

广州大学城滨水区的城市设计研究案例:上海黄浦江两岸地区的城市设计,宁波CBD城市设计,香港城市中心滨水区的城市设计,美国巴尔地摩港区改造,波士顿滨水区改造,多伦多滨水区再开发,伦敦码头区改造,横滨MM21地区改造等,通过对这些案例的研究,总结经验,汲取教训,结合广州大学城的规划纲要、珠江沿岸模糊地段的城市设计,提出了广州大学城滨水区的城市设计引导原则●设计目标:建立一个文化复合型的生态滨水区域●引导原则:一,在城市功能上,以文化、生活休闲为主;在珠江主航道两側滨水区,主要安排了两个主题公园:图文信息公园、体育运动公园,从而来强化体现大学城作为广州市的一个特色城区。

游客无论是乘船还是坐地铁来到这个区域,都能强烈的体验到一种文化张力。

在次航道一侧的大学城滨水区主要设置了学生公寓及其社区中心,并结合这些社区点设计了若干个水上休闲码头,形成了一系列吸引点,增强滨水区域的活力。

二,在空间性格上,达到共享开放的原则;在滨水区域设计了向城市开放的公园、广场或公共设施,而不是设置一些为一部分独享的设施;三,在景观生态方面,强化水与绿的廊道;充分利用现有的滨水岸线,通过加法与减法,在珠江沿岸形成充满蓝色与绿色的纵向廊道,并将水与绿通过若干条横向廊道引入到大学城中的每一个主题公园。

四,在开发强度方面,执行有效控制原则;对滨水区的密度、容积率、高度上进行有序控制,使其形成多层次的以生态为主的城市景观。

五,在交通组织上,满足连续性、可达性原则;在纵向上结合广州珠江沿岸地段的城市设计,设计一条绿色的珠江滨水健康步道;在横向,通过地面的各种交通设施(地铁、轻轨、公交、校园巴士等)到达滨水区。

六,在空间肌理上,形成对比的原则;在滨水的两岸,通过空间肌理、实体形态、绿化植被的不同处理手法,试图创造疏与密、断与续、浪漫与理性相对比的景观效果。

七,在城市意象上,再现“三关三石锁珠江”的历史景观;从水域珠江主航道进入大学城的过程中,我们特意在三个关节点上将安排三个历史韵味的地标,给每一个游客强烈的区域感。

摘要:广州大学城公共绿地方案设计于2003年12月底向全国公开招标。

2004年2月,经专家组评定,由我院设计的公共绿地(标段一、标段五)均以第一名中标。

关键词:大学城公共绿地方案设计广州大学城公共绿地方案设计于2003年12月底向全国公开招标。

2004年2月,经专家组评定,由我院设计的公共绿地(标段一、标段五)均以第一名中标。

一、项目背景分析及概况(一)地理位置大学城位于广州市东南部番禺区的小谷围岛上,小岛东毗长洲岛,西邻洛溪岛,北对官洲(生物)岛和琶洲岛,南与番禺新造举目相望,距广州市中心约17公里,距番禺区中心——市桥约13公里。

(二)项目概况标段一由信息与体育共享区、综合发展北区、综合发展南区组成。

面积约80.39公顷。

其中信息与体育共享区绿地约62.83公顷,综合发展南、北区绿地约17.56公顷。

信息与体育共享区总体布局环绕“知识湖”展开。

“知识湖”居于三条轴线的中心位置,南北主轴线分别是中心图书馆、3万个座位的体育馆;东西主轴线分别为体育休闲中心、酒店会议中心。

包围该区域的道路称为“内环”道路,路中心标高由7.9m至18.0m不等(广州高程系)。

综合发展北区集中了大部分研究活动,内有实验室、孵化空间、研究机构以及交流空间,通过规划中的隧道和轮渡与北部生物岛相联系。

综合发展南区及会展、文化共享区设置大学城最重要的共享设施,大学城管理中心;主要的商业娱乐中心以及文化艺术综合体,以总协调和分特点的功能分布其间。

二、设计理念(一)绿地定位:大学城中心区公共绿地不能等同于一般意义上的公园。

它既是各座大学校园绿化景观的延伸和补充,更是展示多种学术风格、思想方式的公众舞台。

因而必须既具备大学城中心绿地的特殊性,又具备社会公共绿地的兼容性。

(二)我们的理念:1.完整的生态理念——自然(1)尊重现实的自然观。

“天人合一”反映了古代人类对自然的认知和采取的态度,我们的生态理念也源于这一朴素的自然观。

(2)融入可持续发展的生态观。

广州大学城体育场馆规划与建设回顾■ 李传义 ■ Li Chuanyi作者单位:广州大学城建设指挥部(广州 · 510631)收稿日期:2007-09-25[摘 要] 本文重点回顾了在广州大学城体育场馆的规划建设过程中,如何紧密结合所在城市大型体育赛事的举办,科学定位场馆的社会功能,坚持分工建设实现资源共享,取得了良好的社会效益和经济效益,为探索城市公共体育事业的建设提供了有益参考。

[关键词] 广州大学城 体育场馆[Abstract] This paper mainly reviewed the planning and construction of the stadium of Guangzhou University Town, discussed how to scientifi cally position the social function of the stadium by referring to the major sports events in the city, and how to realize resource sharing by work division, which guarantees good social and economic profi ts and meanwhile sheds some light on the way to explore public sports architectures.[Key words] Guangzhou University Town, StadiumReview of the Planning and Construction of the Stadium of Guangzhou University Town广州大学城是我国近年来由政府统筹规划、统筹建设的一个新型教育社区,选址于广州市番禺区小谷围岛,四面环水,占地18km 2。