《陈情表》第二课时

- 格式:doc

- 大小:30.50 KB

- 文档页数:1

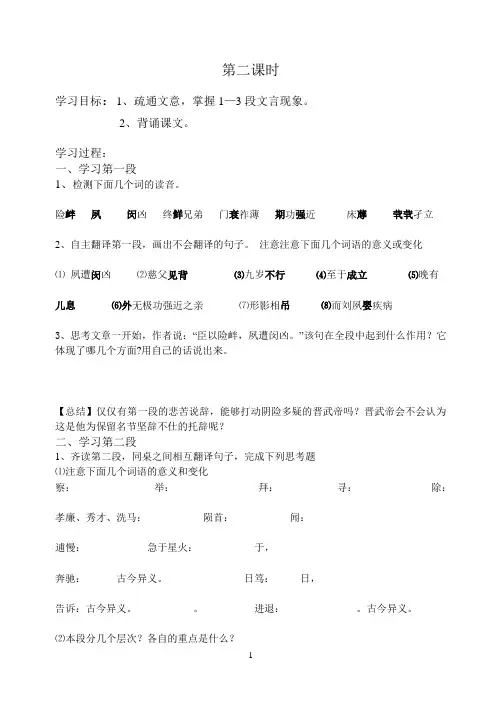

第二课时学习目标:1、疏通文意,掌握1—3段文言现象。

2、背诵课文。

学习过程:一、学习第一段1、检测下面几个词的读音。

险衅夙闵凶终鲜兄弟门衰祚薄期功强近床蓐茕茕孑立2、自主翻译第一段,画出不会翻译的句子。

注意注意下面几个词语的意义或变化⑴夙遭闵凶⑵慈父见背⑶九岁不行⑷至于成立⑸晚有儿息⑹外无极功强近之亲⑺形影相吊⑻而刘夙婴疾病3、思考文章一开始,作者说:“臣以险衅,夙遭闵凶。

”该句在全段中起到什么作用?它体现了哪几个方面?用自己的话说出来。

【总结】仅仅有第一段的悲苦说辞,能够打动阴险多疑的晋武帝吗?晋武帝会不会认为这是他为保留名节坚辞不仕的托辞呢?二、学习第二段1、齐读第二段,同桌之间相互翻译句子,完成下列思考题⑴注意下面几个词语的意义和变化察:举:拜:寻:除:孝廉、秀才、洗马:陨首:闻:逋慢:急于星火:于,奔驰:古今异义。

日笃:日,告诉:古今异义。

进退:。

古今异义。

⑵本段分几个层次?各自的重点是什么?⑶第一层是按照什么顺序来写的?和时间相对应的表示征召的词语有哪些?由这些词可以看出什么?为何官职递增却迟不赴命(就职)?⑷第二层如何表现事态严重、紧迫和作者处境的狼狈?目的何在?奉圣朝、沐浴清化等句想表明什么?三、学习第三段1、指名翻译第三段,并总结文言现象。

【补充】故老:仕伪朝:不矜名节:拔擢:优渥:希冀:日薄西山:无以终余年:更相为命:区区:废远:2、如果李密仅仅想用情来打动晋武帝的话,也许晋武帝会稍动恻隐之心,而这种恻隐之心很快就会从搞政治的阴险多疑的晋武帝心中溜走。

你尽孝但不能不尽忠啊?自古说“忠孝不能两全”,舍孝而全忠嘛!李密用以陈情的第二手就是----------------。

【补充】这段文字是全文最精彩的一段,特别是他的说理尤为突出。

首先提出“——————”的论据,接下来写自己——————的狼狈境地,最后说明自己选择了————很有说服力。

3、讨论思考李密最担心晋武帝怀疑他哪一点?他是怎么为自己辩解的?4、文意的重点落在哪里?“是以区区不能废远”中“是”指代上文的什么内容?【总结】本段讨欢心、诉悲苦、求谅解、表心志,极尽陈情之能事。

《陈情表》第二课时学情分析文言文的教学常常被师生们视为畏途,主要是教学效果很难呈现出来。

其实,纵观学生的情况,可以看出学生心理上主要存在四道障碍:1.字面上,文言字词的理解是一道障碍;2.诵读上,章法与句法是一道障碍,这其中也包含了对文言特殊句式的理解方面的障碍;3.内容上,古今文化的一些差异也带来了一定的理解障碍,比如对文中一些历史典故的理解等;4.鉴赏方面,对于文言课文中传递出来的思想性无法把握,不能对文章做更深广义上的解读。

不过,前三道障碍通常可以在原有的知识基础上相对容易解决,最后一道障碍则需要老师适当的引导,师生配合解决。

教学活动中,学生是学习的主体,我们平常在教学中首先应考虑学生的原有基础、现有困难和学习心理状态。

对于我们学校的学生来说,他们虽然学过一定数量的文言文,但是文言文的基础仍是很薄弱。

因此要学习文言文,确实有一定得困难。

针对课文而言,学生已经具备了一定的文言语感,对文言实、虚词有一定的积累,这些有利于他们更好地走入文本语境。

但是,由于受到心智水平和认知经验的限制,在理解文意、深透解读文本方面还存在问题。

教师在教学中只要敢于创新,能够激发学生的主体意识、参与意识,就能为教学的顺利进行提供保障。

鉴于以上对教材及学情的分析,结合《语文新课程标准》要求中学生能阅读浅易文言文这一原则,我确定了以下教学目标:指导学生归纳掌握文中出现的重要的文言实词与文言虚词及常见的古汉语句式。

采用多种方法反复诵读,通过发挥学生自主性作用,帮助学生体悟主旨,掌握课文结构及文章章法句法。

引导学生体会当时李密地处境和李密祖孙间真挚深厚的至爱亲情,正确认识“孝”,继承孝敬父母长辈的中华传统美德。

欣赏李密的生存和发展艺术。

鲁人版《陈情表》第二课时效果分析练习涵盖了课文比较重要的知识点,从学生课上回答问题及探究点评的情况看,学生通过自学掌握的文言知识点不少,而且学生分析能力在不断的提高。

例如学生能从练习中的名词活用作动词的例子中找到共同点来进行归纳,说明学生对这个知识点的掌握已经有了质的飞跃。

第二课时课前准备在充分了解文意、理清思路的基础上,背诵并默写课文。

导入新课检查预习1.抽查学生的背诵、默写。

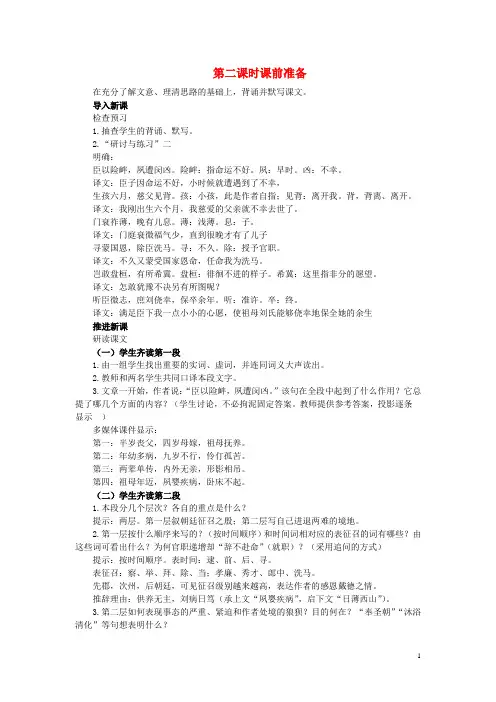

2.“研讨与练习”二明确:臣以险衅,夙遭闵凶。

险衅:指命运不好。

夙:早时。

凶:不幸。

译文:臣子因命运不好,小时候就遭遇到了不幸,生孩六月,慈父见背。

孩:小孩,此是作者自指;见背:离开我。

背,背离、离开。

译文:我刚出生六个月,我慈爱的父亲就不幸去世了。

门衰祚薄,晚有儿息。

薄:浅薄。

息:子。

译文:门庭衰微福气少,直到很晚才有了儿子寻蒙国恩,除臣洗马。

寻:不久。

除:授予官职。

译文:不久又蒙受国家恩命,任命我为洗马。

岂敢盘桓,有所希冀。

盘桓:徘徊不进的样子。

希冀:这里指非分的愿望。

译文:怎敢犹豫不决另有所图呢?听臣微志,庶刘侥幸,保卒余年。

听:准许。

卒:终。

译文:满足臣下我一点小小的心愿,使祖母刘氏能够侥幸地保全她的余生推进新课研读课文(一)学生齐读第一段1.由一组学生找出重要的实词、虚词,并连同词义大声读出。

2.教师和两名学生共同口译本段文字。

3.文章一开始,作者说:“臣以险衅,夙遭闵凶。

”该句在全段中起到了什么作用?它总提了哪几个方面的内容?(学生讨论,不必拘多媒体课件显示:第一:半岁丧父,四岁母嫁,祖母抚养。

第二:年幼多病,九岁不行,伶仃孤苦。

第三:两辈单传,内外无亲,形影相吊。

第四:祖母年迈,夙婴疾病,卧床不起。

(二)学生齐读第二段1.本段分几个层次?各自的重点是什么?提示:两层。

第一层叙朝廷征召之殷;第二层写自己进退两难的境地。

2.第一层按什么顺序来写的?(按时间顺序)和时间词相对应的表征召的词有哪些?由这些词可看出什么?为何官职递增却“辞不赴命”(就职)?(采用追问的方式)提示:按时间顺序。

表时间:逮、前、后、寻。

表征召:察、举、拜、除、当;孝廉、秀才、郎中、洗马。

先郡,次州,后朝廷,可见征召级别越来越高,表达作者的感恩戴德之情。

推辞理由:供养无主,刘病日笃(承上文“夙婴疾病”,启下文“日薄西山”)。

编制人:李玉滨使用日期:2014.9 教研组长:

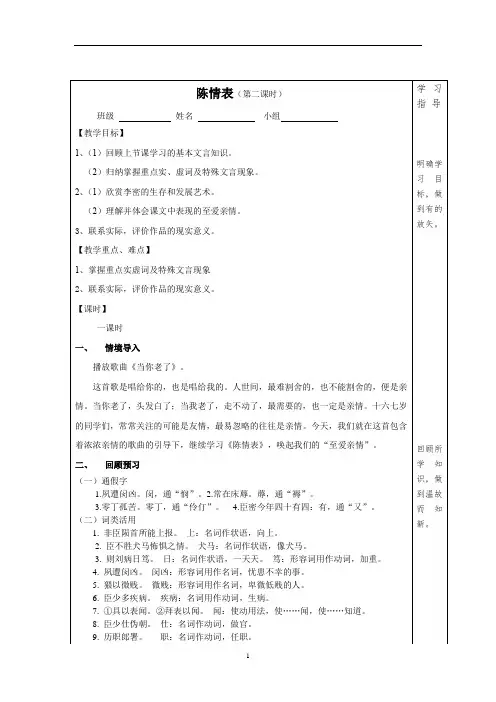

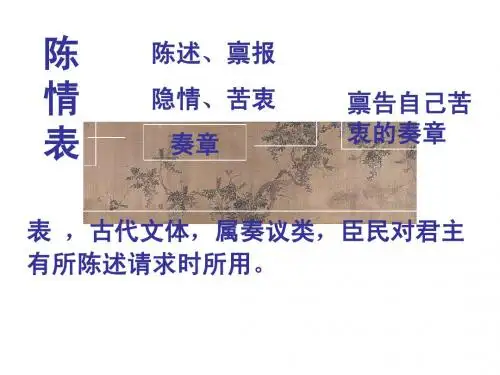

《陈情表》第二课时

一、教学目标:

1、赏析《陈情表》的思想内容;

2、赏析《陈情表》的语言特色。

二、教学重点和难点:思想内容、语言特色。

四、教学过程:(包括:1、设疑自探2、解疑合探3、质疑再探4、运用拓展)

(一)、情境导入

“百善孝为先”“自古忠孝难两全”“忠臣不侍二主”,这是我们古人的意识,这节课,我们就来赏析李密是怎样将他们交融在一起,实现自己“陈情”的目的的。

(二)、设疑自探

自探提纲:

1、李密陈什么情?

2、李密为什么从“孝”的角度来说理呢?

3、晋武帝为什么会答应李密终养祖母的请求?

4、有论者认为,李密反复强调孝亲,其实是为自己不奉诏仕晋而故意寻找借口。

你同意这一观点吗,为什么?(开放性问题,各抒已见,自圆其说)

5、谈谈《陈情表》的语言特色。

(三)解疑合探

1、李密陈什么情?

明确:陈述祖母刘氏年老多病,无人侍奉,请求辞官终养祖母的衷情。

(原文:“刘夙婴疾病,常在床褥“、“供养无主“,“愿乞终养”)

2、李密为什么从“孝”的角度来说理呢?

明确:⑴晋武帝“以孝治天下”,作者利用这种心理投其所好,获得好感。

⑵李密申明自己并非清高,仅仅是为了尽孝和报恩,以消除晋武帝对自己的疑忌。

⑶陈述祖母的苦情,和自己忠孝难以两全、进退两难之情,以唤起同情。

3、晋武帝为什么会答应李密终养祖母的请求?

⑴为李密的言辞和情理所动。

⑵彰显孝治天下的恩德。

4、有论者认为,李密反复强调孝亲,其实是为自己不奉诏仕晋而故意寻找借口。

你同意这一观点吗,为什么?(开放性问题,各抒已见,自圆其说)

(参考示例)

①李密反复强调孝亲,决不是为其不奉诏仕晋而故意寻找借口。

他是真心因终养祖母才难能应诏的。

读完全篇,我们可以清楚地体昧到,他的孝心不是抽象的,而是充满了孙儿对祖母的一片真情。

②李密对蜀汉念念于怀,他曾说刘禅“可次齐桓”。

更何况司马氏是以屠杀篡夺取得天下,内部矛盾重重。

李密以一亡国之臣,对出仕新朝就不能不有所顾虑,而暂存观望之心了。

不幸的是他这种想法,被晋武多少察觉到了,因此“州书切峻。

责臣逋慢”。

这就使李密在“再度表闻”时,发生了更大的困难。

然而李密抓住了孝字大做文章,却又不从大道理讲起,而是委婉陈辞,动之以情,恰到好处地解决了“不从皇命”的难题。

5、谈谈《陈情表》的语言特色。

排比、对偶句式,骈散结合

(四)、质疑再探

在前面学习的基础上,你还有哪些新的疑问?

(五)、运用拓展

学生尝试编题,组内展示,老师择优供全班练习。

(六)、学科班长总结

(七)、教学反思。