中国近代化的探索和思想解放潮流

- 格式:doc

- 大小:116.50 KB

- 文档页数:9

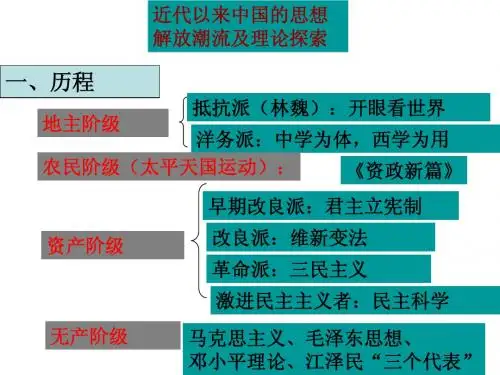

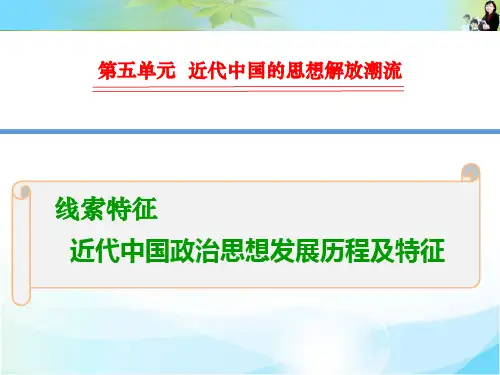

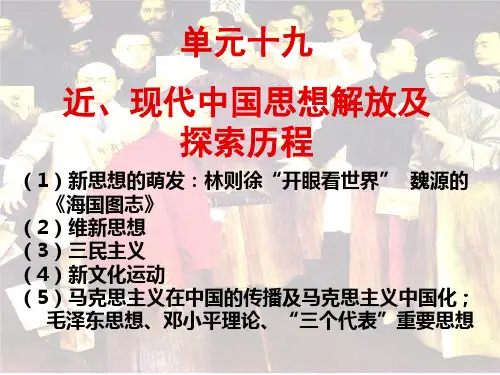

高考历史:近现代中国的思想解放潮流和理论成果主旨解读近代中国向西方学习经历了从学器物到学制度再到提倡思想文化的渐进过程,也是近代中国人思想不断解放的过程,探索中国的富强之路则贯穿于整个过程之中。

在近代中国思想解放的潮流中,马克思主义与工人运动的结合诞生了中国共产党,中国共产党则在马克思主义与中国国情的结合中相继创立了重要思想理论成果。

线索一:开明地主阶级的救亡图存思想。

鸦片战争后,林则徐、魏源等从“天朝上国”的迷梦里惊醒,他们开始“开眼看世界”,萌发了“向西方学习”的思想。

第二次鸦片战争后,洋务派掀起了洋务运动,迈出了中国近代化的第一步。

线索二:民族资产阶级的思想变革。

随着中国资本主义的初步发展,资产阶级登上了历史舞台。

维新派提出“维新变法”思想,并进行了戊戌变法。

革命派领导了辛亥革命,建立了中华民国,颁布了《中华民国临时约法》,使民主共和思想深入人心。

线索三:马克思主义思想的传播与实践。

激进的民主主义者掀起了新文化运动,猛烈地冲击了封建思想的统治地位,使人们的思想得到了空前解放。

在五四运动时期,马克思主义得到传播并与工人运动相结合,使无产阶级有了领导革命的指导思想。

线索四:马克思主义中国化的三大理论成果。

毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想是马克思列宁主义中国化,即将马克思列宁主义普遍原理和中国革命和建设的具体实际相结合的产物,丰富并发展了马克思列宁主义,他们之间是一脉相承又与时俱进的关系。

线索1西学东渐——在继承中发展的近代中国思想解放潮流发展线索时期发展历程19世纪四五十年代“开眼看世界”(1)背景:鸦片战争前后英国的侵略;中国闭关落后;程朱理学的束缚(2)代表:林则徐、魏源(3)阶级:地主阶级抵抗派(4)主张:师夷长技以制夷(5)影响:引导中国人关注世界形势19世纪60~90年代中体西用(1)背景:清朝面临内忧外患(2)代表:奕 、曾国藩、李鸿章(3)阶级:地主阶级洋务派(4)主张:自强、求富(5)作为:创办军事工业、民用工业(6)影响:是中国近代化的开端19世纪60~90年代维新思潮(1)背景:洋务运动开展;中国民族资本主义产生并初步发展(2)代表:王韬、康有为、梁启超(3)阶级:民族资产阶级维新派(4)主张:倡导君主立宪(5)影响:是中国近代的思想解放潮流20世纪初民主、科学(1)背景:袁世凯尊孔复古(2)代表:陈独秀、李大钊(3)阶级:民族资产阶级激进派(4)主张:提倡民主与科学,反对专制和愚昧、迷信;提倡新道德,反对旧道德;提倡新文学,反对旧文学(5)影响:动摇了封建思想的统治地位;为马克思主义的传播创造了条件20世纪初马克思主义(1)背景:新文化运动;十月革命胜利(2)代表:李大钊(3)阶级:有初步共产主义觉悟的知识分子(4)主张:学习俄国,改造中国(5)影响:第一次举起了社会主义的大旗深化历史理解1.近代向西方学习的特点(1)学习目的:为了实现中国的独立、民主和富强。

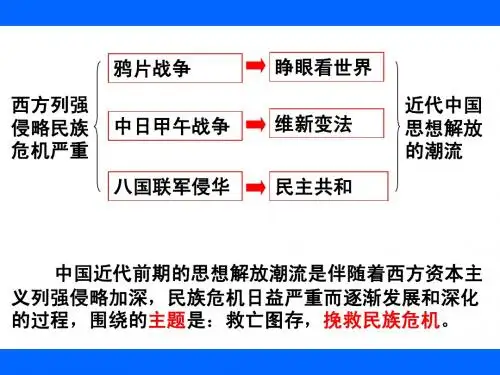

近现代中国的思想解放潮流1、近代中国的思想解放潮流:演变:鸦片战争以后,随着西方列强经济、军事、政治、文化侵略的逐步加深,中国的思想界围绕着“向西方学习”展开了广泛深入的探讨,先后涌现出许多思想流派。

(1)新思想的萌发:鸦片战争期间,林则徐、魏源等人提出了“师夷长技以制夷”的主张,揭开了向西方学习,探索救国救民的序幕。

(2)洋务思想:洋务运动期间,洋务派提出“中学为体,西学为用”的主张,突破了封建顽固派的陈腐观念,为中国近代化提供了一定的条件。

(3)早期维新思想:19世纪60年代以后,由于西方资本主义思想的传人和洋务运动的兴起,产生了早期资产阶级维新思想,开始主张学习西方先进的政治制度,为以后的戊戌变法奠定了思想基础。

(4)康、梁维新思想:19世纪末,以康有为、梁启超为代表的维新派要求改革政治制度,实行君主立宪政体,发展资本主义。

(5)资产阶级民主革命思想:20世纪初,资产阶级民主革命思想形成并得到发展。

以孙中山为代表的资产阶级革命派把西方的国家学说和中国国情结合,提出“三民主义”,并以此作为辛亥革命的指导思想。

(6)无产阶级的社会主义思想:20世纪初,新文化运动蓬勃发展,先以“民主”和“科学”为号召,后以马克思主义为旗帜,成为中国又一次思想解放运动。

中国共产党成立后,马克思主义成为中国革命运动的指导思想。

随着革命形势的发展,以毛泽东、邓小平等为代表的中国共产党人将马克思主义与中国革命与建设的实践相结合,取得了毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想等一系列重大理论成果,指引中国取得革命和建设的丰硕成果。

认识:近代中国思想解放主要经历了三个阶段:(1)从鸦片战争至甲午战争。

这一时期主要是以地主阶级改革派、洋务派为代表,坚持“中学为体,西学为用”的指导思想,主张“师夷长技”,学习西方仅停留在“器物”的层面上。

(2)从戊戌变法至五四运动前夕。

这一时期中国民族资产阶级的不同派别先后登上政治舞台,他们以西方资产阶级政治学说为指导思想,主张效仿西方变革中国传统的政治体制,继而推及到思想文化的深层。

浅谈近代中国思想解放潮流自1840年鸦片战争中国战败,中国便沦为半殖民地半封建社会,中国历史进入近代史阶段。

中国近代史是一部西方列强的侵华史也是一部中国人民的抗争史、探索史。

面对社会现实,先进的中国人思考着怎样才能救中国?每次战争之后的反思就是向西方学习。

由此开始了近代中国主要阶级力量向西方学习的过程,学习的是基本线索:学习西方物质文明──学习西方政治制度──学习西方思想文化──接受马克思主义。

一、地主阶级学习西方物质文明(一)魏源、林则徐主张“师夷长技以制夷”鸦片战争中,天朝上国被一个西方岛国打得一败涂地,一些爱国的封建士大夫在严峻的现实面前从天朝上国的迷梦中惊醒,开眼看世界,寻求强国御侮之道。

林则徐是近代中国“开眼看世界”的第一人。

林则徐在官署中设立译书馆,还仿制西方战舰,迈出了“师夷长技”的第一步,他提倡的学习西方的“长技”主要指军事科学技术。

魏源的《海国图志》一书进一步提出“师夷长技以制夷”的救国主张,明确提出向西方学习的具体内容和方法。

这些思想的传播为中国早期的近代化提供了可贵的思想准备,开阔了人们的眼界,引导人们注意世界形势。

(二)洋务派:“中学为体,西学为用”第二次鸦片战争以后,外国经济侵略加剧,国内有太平天国运动,政局岌岌可危。

洋务派看到西方船坚炮利,主张“中学为体,西学为用”,来改变现状。

“中学为体”,是以中国的纲常名教作为决定国家命运的根本;“西学为用”是采用西方资本主义国家的近代科技,来挽救江河日下的清王朝。

19世纪60~90年代,以“师夷长技以自强”为旗帜,进行了长达30多年的洋务运动。

洋务运动创办了军事工业、民用工业、近代海军、新式学堂,培养了一批翻译、军事和科技人才,在沟通近代中西文化交流和学习西方近代科技方面,打开了窗口。

甲午战争的失败意味洋务运动的破产,也就是说,他们把西方先进的科学技术(即先进的社会生产力)强行嫁接到落后的社会制度上来,这种违背社会发展规律的做法注定要失败。

中国社会近代化历程中国社会近代化问题包含了三个方面的内容,即经济上:工业化——富强;政治上:反侵略——民族独立,反封建1.资本主义近代化探索(1840——1949年)(1)起步阶段(1840——1895年):19世纪60年代开始的洋务运动,标志着中国工业近代化的正式开始。

同时由于洋务运动的需要,近代化开始由经济领域逐渐向科技文化和人才领域渗透。

(2)整体发展阶段(1895——1927年):①经济近代化(工业化)有了长足的进步:甲午战争以后民族工业的初步发展;辛亥革命后和一战期间民族工业出现了短暂的春天。

②政治体制的近代化(政治民主化)实现重大突破:随着民族资本主义的发展,民族资产阶级开始登上历史舞台,维新派发动戊戌变法;革命派成立了资产阶级政党,领导了辛亥革命,推翻了几千年的封建专制统治,建立了资产阶级共和国,使民主共和成为时代潮流,有力地推动了中国近代化的进程。

1921年中共成立后,制定民主革命纲领,开创了中国政治、经济、思想和文化近代化的新纪元。

③思想文化的近代化开始由传统文化向近代化转型:西方文化大量涌入,向西方学习,从生产技术深入到政治制度和思想文化。

(3)曲折前进阶段(1927——1949年):国民政府统治前期,采取了加强对金融业的控制,制订工业发展计划,开展经济建设,是中国近代化事业有所发展的十年。

抗战爆发后,中国近代化的进程被打断。

2.社会主义现代化发展时期(1949——20世纪90年代)(1)社会主义现代化探索时期(1949——1978年)特点:探索中曲折前进(2)社会主义现代化建设新时期(1978——20世纪90年代)特点:建设有中国特色的社会主义。

主要表现①以经济建设为中心②以改革开放为基本国策③明确提出富强(经济现代化)、民主(政治现代化)、文明(文化现代化)的目标现,中国经济开始呈现出半殖民地特征。

2.从19世纪60年代到1927年大革命失败,近代民族资本主义兴起,形成了以封建经济为主体的民族资本主义经济与外国资本主义经济并存的经济结构。

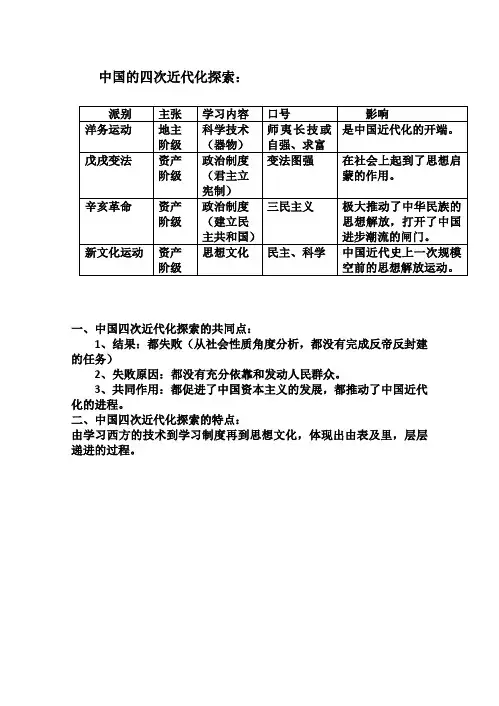

热点专题中国近代化的探索和思想解放潮流【专题考点】1、思想家:魏源、严复2、近代化的探索(学习西方三步走);洋务运动(中国近代化的开端)--经济近代化、戊戌变法、辛亥革命--政治的近代化、新文化运动--思想的近代化。

3、关于真理标准问题的讨论【专题线索梳理】鸦片战争后,西学大量传入,资本主义列强的侵略,一方面加速了封建制度崩溃,一方面激起了中国人民反帝、反封建斗争,反映在思想领域中就是把“孔孟之道”作为革命的主要对象。

太平天国、辛亥革命对传统儒学思想都有不同程度的触及与批判;新文化运动更是把斗争锋芒直接指向维护封建制度的孔教。

十月革命后马克思主义传播,从根本上冲击与动摇了儒学在中国思想领域中的统治地位。

中华人民共和国成立,彻底废除了尊孔读经,儒学不再作为社会统治思想而主要是作为民族文化遗产,被人们认识和反思。

一、列举近代中国开眼看世界的著名思想家:魏源、严复。

见《突破与跨越》P34(1)魏源:鸦片战争时期,主张(目的):师夷长技以制夷(即学习外国的长处,抵抗外国的侵略);(师夷长技以制夷有三:一战舰二火器三养兵之法(侧重军事技术)。

著作:《海国图志》—系统介绍南洋、欧美各国的历史地理;意义:激发了中国人学习西方科技,有利于人们研究现实问题。

林则徐、魏源由此被称为近代中国“开眼看世界第一人”。

(2)严复——被梁启超称为“中国西学第一”,:戊戌变法时期,主张:效仿西方,推行维新变法,建立君主立宪制;译著:《天演论》;意义:启发了知识界去探索西方先进的社会,也打击了封建顽固势力;书的按语里激励人们“自强保种”,救亡图存,反对外来侵略。

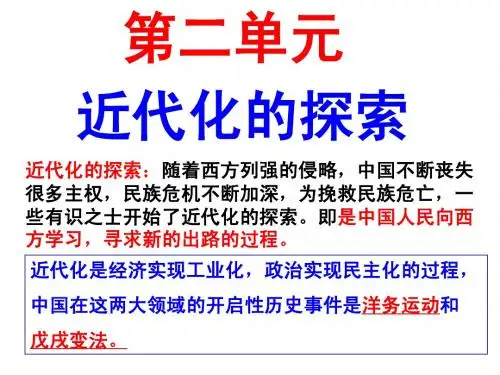

二、中国近代化的探索见《突破与跨越》P24、27、29(一)近代化的含义:1、“近代化”在经济、政治上的含义(核心):经济的工业化(是洋务运动);政治上的民主化(是戊戌变法。

)2、近代化,是鸦片战争后,先进的中国人民向西方学习,救亡图强,寻求新出路的过程。

近代化是指由封建社会向近代社会的转型,包括经济上的工业化、政治上的民主和法治化、思想文化上的理性和科学化,以及社会生活的近代化。

(1) 经济的近代化──由手工生产向机器生产过渡,由封建主义向资本主义过渡(2)政治的近代化──实现政治民主化,由封建专制到民主政治(3)思想的近代化──学习西方先进的科技、思想和政治制度(二)中国“向西方学习”的历程:由学习西方的技术(器物层面):洋务运动——学习、效仿西方的政治制度(制度层面):辛亥革命——学习西方的思想文化(思想文化层面):新文化运动(1)19世纪40年代,魏源的主张“师夷长技以制夷”,学习外国的长处,抵抗外国的侵略;(2)19世纪60年代,洋务派主张学习西方的先进技术,强兵富国,维护清朝统治。

(3)戊戌变法时期,严复译著《天演论》,启发了思想界去探索西方先进的是社会,主张效仿西方,推行变法,建立君主立宪制。

(4)辛亥革命时期,孙中山主张“三民主义”,通过革命手段,推翻清朝统治,建立资产阶级民主共和国;使民主共和的观念深入人心。

(5)1915年兴起新文化运动,提倡“民主”与“科学”的思想;新文化运动的后期,李大钊等进步知识分子宣传十月革命,宣传马克思主义。

(批判了封建思想,启发了人们追求民主和科学,为中国革命进入新民主主义革命奠定思想基础。

)(三)列表总结中国近代化探索的三次大规模运动。

【辛亥革命成功的表现】:推翻了清朝统治,结束了我国两千多年的封建帝制,建立了中华民国(最大历史功绩),使民主共和观念深入人心(最深远的影响)。

【辛亥革命失败的表现】:没有完成反帝反封建的革命任务,没有改变中国半殖民地半封建的社会性质,革命的果实落入袁世凯手中,中国进入北洋军阀统治时期。

【感悟(启示)】:1、中国近代化的特点:先技术,再到制度,最后到思想层面。

由表及里、由浅入深、层层推进的过程。

2、地主阶级、资产阶级由于阶级局限性,没有科学理论指导,不能改变中国的命运,资本主义道路在中国走不通;只有中国共产党才能救中国,只有社会主义才能发展中国;可见,民族独立,是国家富强和近代化的前提。

3、明清闭关锁国,导致中国落后挨打。

中国近代化的历程实际上是不断向西方学习,融入世界的过程。

可见,对外开放,学习西方先进技术思想文化,是世界发展潮流,是中国实现近代化的保证。

4、中国近代化的探索过程体现了中国人民勇于探索、顽强斗争的精神,在民族危难时刻,能勇于承担起民族的使命和历史的责任。

5、如何对待对待中外文化:坚持“取其精华,弃其糟粕”的原则。

一方面,我们要努力继承和发扬优秀的传统文化,使其不断发展更新,焕发新的活力;另一方面,努力学习和吸收优秀的外国文化,加以创新为我所用,只有这样,才能不断进步,不断发展。

6、近代前期中国政治思想演变特点:①;经历了由浅入深、由表及里的过程,并呈现出继承与发展的关系(器物—制度—文化);②带有鲜明的挽救民族危亡的特点,体现出强烈的反封建反侵略性质③受西学影响,以向西方学习为主要途径,以西方资产阶级政治思想为主流;7、西学东渐受阻因素①中国近代社会转型时期,资本主义经济尚未发展壮大,占主导地位的仍是封建自然经济,因而,新思想缺乏社会基础。

②清朝统治者的闭关政策和文化专制政策,使民众思想保守,愚昧无知,从而造成新思想缺乏群众基础。

单选题1、1876年,中国工商业代表李圭在美国参加世界博览会期间,发现美国展品“约居十之八”,而中国“竞无一物于此”。

因此,他回国后大声疾呼“机器正当讲求”。

李圭的思想在当时国内应属于A.地主阶级顽固派B.地主阶级洋务派C.资产阶级维新派D.资产阶级革命派2、2011年我国两会的主题是“民生”,人大代表提出了“上学难、看病难、住房难”等关系到国计民生的重要问题。

孙中山在中国近代最早关注并提出“民生”,他的这一主张是()A.驱除鞑虏B.恢复中华C.创立民国 D.平均地权3、辛亥革命“打开了中国现代化的闸门,使反动力量再也无法照旧统治下去了”。

这主要是指它()A.使民主共和观念深入人心 B.进一步瓦解了自然经济 C.清除了帝国主义在华势力 D.动摇了封建制度的根基4、下边的文献反映了20世纪第一个十年中国历史发展方向的是5、下列反映洋务运动的主要活动,其中最能直接诱导民族资本主义经济产生的是: ()A.江南制造总局B.天津机器制造局C.开平煤矿D.京师大学堂6、中国近代的.“民族.民权.民生”.与“民主.科学”二种思想的共同点包括①是民族资本主义发展的产物②是向西方学习的产物③具有进步的爱国意义④得到广大群众的支持⑤都体现了资产阶级民主化趋势A.①②③④B.①②③⑤C.②③④⑤D.①②③④⑤7、张之洞说:“臣愚以为华民所需外洋之物,必应悉行仿造,虽不尽断来源,亦可渐开风气。

”这表明他主张( A.仿效西方政治制度 B兴办近代军事工业C.创办近代民用工业 D.学习西方自然科学题8:2012年是孙中山逝世87周年,列举他的最主要的贡献。

领导辛亥革命,推翻了清朝统治,结束了我国两千多年的封建帝制,建立了中国历史上第一个资产阶级共和国,颁布了第一部资产阶级革命纲领,使民主共和观念深入人心,推动了中国近代化的进程。

(四)列举中国的思想解放运动及其影响。

(1)戊戌变法的思想启蒙运动(严复):为资产阶级民主思想的传播打下了基础。

(2)辛亥革命的思想解放运动:使民主共和观念深入人心。

(3)新文化运动:是我国历史上一次空前的思想大解放运动,它启发着人们追求民主和科学,探索救国救民的真理,为马克思主义在中国的传播创造了条件。

(4)真理标准问题的讨论:一场深刻的思想解放运动,为十一届三中全会的召开准备思想理论基础。

(背景:主要领导提出“两个凡是”坚持“左”的思想;讨论得出的结论:实践是检验真理的唯一标准)(五)列举近代中国创办了哪些先进的书籍、报纸?分别宣传什么思想主张?①《海国图志》——(地主阶级)魏源——主张“师夷长技以制夷”,介绍欧美、南洋的历史地理情况②《民报——(资产阶级革命派)同盟会的机关报——首次发表三民主义,宣传民主革命思想③《新青年》——(先进知识分子)陈独秀--新文化运动的主要阵地——宣传民主、科学,后期宣传马克思主义④《每周评论》——(先进知识分子)李大钊--宣传马克思主义◆比较:“师夷长技以自强”和“师夷长技以制夷”有什么异同?“师夷长技以制夷”是魏源20世纪四五十年代在《海国图志》中提出的主张,“师夷长技以自强”是洋务派于20世纪60年代提出的口号。

两者都主张学习西方先进技术,后者来源于前者,目的不完全相同。

“师夷长技以制夷”的意思是学习西方先进技术以抵御外来侵略,是近代中国最早提出向西方学习的。

“师夷长技以自强”是学习西方先进技术根本目的是对内镇压农民运动、对外抵抗外来侵略,以维护封建统治。

【例题】1、(09年汕头中考):在近代,中国人努力追求的目标是使中国走向近代化。

中国走向近代化的历程,既是不断向西方学习的历程,也是充满艰难曲折的历程。

结合所学知识回答:(1)请分别解释“近代化”在经济、政治上的含义(1)经济的工业化;政治上的民主化。

(2)有人认为,中国人在学习西方、追求“近代化”的历程中,经历了由浅入深、由表及里的过程。

请你对这个探索过程中的重大事件及其追求目标作一个简要的叙述。

①通过洋务运动,学习西方的先进技术。

(回答学习西方的物质文明、军事技术都可以得;②通过(维新变法)辛亥革命,学习西方的先进制度。

③通过新文化运动,学习西方的民主科学思想(3)说说近代中国人追求“近代化”的历程为什么会充满艰难曲折。

①近代中国是在与世隔绝、国家贫弱、专制盛行的背景下学习西方的,社会发展的阻力大。

②西方列强始终把中国变成他们的殖民地或半殖民地,他们不断地侵略、掠夺中国,严重阻碍了中国的近代化历程。

【解析】本题目考查中国近代化的过程,整合了本单元的知识,难度较大。

学生要学会知识的系统化、整合化、专题化。

本题目考查的就是近代化这个专题。

【例题】见《突破与跨越》金卷(一)29题、《突破与跨越》金卷(二)29题、见《走进金山总复习》(七)综合模拟题一 29题、(八)综合模拟题二 29题、(九)综合模拟题三 29题。