中国手足口病流行病学调查报告

- 格式:doc

- 大小:253.00 KB

- 文档页数:6

中国手足口病流行病学调查报告(2008-2012)手足口病是由肠道病毒引起的一种常见传染病,以柯萨奇病毒A16型(CV-A16)和肠道病毒71型(EV71)感染最为多见。

其多发生于5岁以下儿童,典型临床表现为口痛、厌食、低热及手、足、口腔等部位出现小疱疹或小溃疡。

多数患儿1周左右自愈,而少数重症病例可快速进展为神经系统疾病等致命性全身并发症,尤以与患儿感染EV71有关。

1969年美国加利福尼亚首次发现EV71,之后15年内该病毒在整个亚太地区迅速播散,按发病顺序依次为马来西亚、中国台湾、日本、新加坡、越南、中国大陆、中国香港、柬埔寨。

检索1995年1月1日-2013年6月30日期间PebMed上手足口病相关信息,发现所有相关文献仅为描述性报道,很少有报道考虑发病地域因素、评估病情严重程度或分析发病季节。

中国2007和2008年年初分别爆发了几起手足口病疫情,随即启动紧急应对策略,于2008年5月建立国家手足口病强化监察体系。

为了解国内手足口病流行病学情况,中国疾病控制与预防中心、传染病监测预警重点实验室余宏杰博士等开展相关研究。

该研究重点对2008-2012年国内手足口病发病年龄、季节、地域等特点进行流行病学调查,为该传染病的疫苗接种等干预措施积累参考数据。

该报告发表在The Lancet Infectious Diseases 杂志上。

现将主要内容编译如下。

2008年1月1日-5月1日,国内所有手足口病确诊及疑似病例以自愿原则上报给位于北京的疾病控制与预防中心;但是,自2008年5月2日开始,国家法定上报手足口病病例,于是中国手足口病强化监察体系应运而生。

监察体系中对病例进行分类、分型管理:手、足、口腔或臀部等部位出现小疱疹,合并或不合并发热症状的患儿,定义为手足口病疑似病例。

通过RT-PCR或病毒分离方法对疑似病例获取肠道病毒感染的实验室证据(包括EV71、CV-A16和其他肠道病毒类型),定义为手足口病确诊病例。

一起手足口病暴发疫情调查报告手足口病暴发疫情调查报告1. 摘要本报告旨在调查和分析最近发生的手足口病暴发疫情。

报告包括疫情背景、病例分析、流行病学调查、预防控制措施以及建议等内容。

2. 疫情背景手足口病是一种由肠道病毒引起的传染病,主要影响婴幼儿和幼儿园儿童。

近期,某地区报告了手足口病疫情的暴发,引起了广泛关注。

疫情的暴发可能与季节性流行、传染源扩散以及个人卫生习惯等因素有关。

3. 病例分析根据收集到的数据,我们对病例进行了分析。

在此次疫情中,共有XXX例手足口病病例报告。

其中,婴幼儿占XX%,幼儿园儿童占XX%,其他年龄段占XX%。

病例中男性占XX%,女性占XX%。

病例的临床表现主要包括发热、口腔溃疡、皮疹等。

4. 流行病学调查为了进一步了解疫情的传播途径和风险因素,我们进行了流行病学调查。

调查结果显示,疫情主要集中在幼儿园和托儿所等儿童聚集场所。

病例之间存在密切接触史,如共同生活、共用餐具等。

此外,个人卫生习惯的差异也可能导致疫情的扩散。

5. 预防控制措施为了控制疫情的蔓延,我们提出了以下预防控制措施:- 提高公众对手足口病的认知和预防意识,加强健康教育;- 加强儿童聚集场所的卫生管理,定期消毒;- 加强个人卫生习惯的培养,如勤洗手、保持环境清洁等;- 及时发现和隔离病例,进行有效的治疗和康复;- 加强与相关部门的合作,建立疫情监测和报告机制。

6. 建议为了更好地应对手足口病暴发疫情,我们提出以下建议:- 加强疫情监测和报告体系的建设,提高疫情应对的及时性和准确性;- 加强科学研究,提高对手足口病的认识和防控能力;- 加强国际合作,分享经验和资源,共同应对手足口病等传染病的挑战;- 加强社会宣传,提高公众对手足口病的认知和预防意识。

7. 结论手足口病暴发疫情对婴幼儿和幼儿园儿童的健康造成了严重威胁。

通过本次调查和分析,我们可以更好地了解疫情的特点和传播途径,为预防控制提供科学依据。

在未来的工作中,我们将继续加强疫情监测和预防控制,提高公众对手足口病的认知和预防意识,保障儿童健康成长。

中国手足口病发病数量、死亡人数、死亡率及控制措施一、手足口病流行病学手足口病是一种由肠道病毒引起的急性传染病,主要症状是手、脚、口腔黏膜和粘膜上的皮疹、疱疹和溃疡。

少数患儿可引起心肌炎、肺水肿、无菌性脑膜脑炎等并发症。

个别重症患儿病情发展快,导致死亡。

二、手足口病发病数量及死亡情况2020年中国手足口病发病数量为761355例,相比2019年减少了1157475例;死亡人数为3例,相比2019年减少了17例。

2020年中国手足口病发病率为54.2336/10万,死亡率为0.0002/10万;2019年中国手足口病发病率为137.3991/10万,死亡率为0.0014/10万。

三、手足口病疫苗研究进展目前,治疗手足口病相关病毒的特效药物,只有EV71疫苗被CFDA 批准。

但是EV71疫苗并不能完全预防手足口病的发生,因为能够诱发手足口病的肠道病毒有20多种,所以研发多价联合疫苗是必然的趋势。

另外,正在研发中以及进入临床试验的治疗手足口病的新药,大多以抑制病毒复制环节中的某个特定步骤为目标,给治疗手足口病提供了新思路。

随着对EV71及其他肠道病毒的分子学特征和复制过程的了解,研发出新型特效治疗且安全的药物指日可待。

据佰腾网数据统计,2019年我国手足口病疫苗专利申请量达7项,较2018年增加5项,截止至2020年10月28日专利申请数量为3项。

注:数据统计截止至2020年10月28日四、手足口病控制措施为积极有效地控制手足口病疫情,应做好以下控制措施:1、开展手足口病防控知识宣传:提高成人对手足口病的知晓率,特别是加强对农村地区、散居儿童较多地区的宣传力度。

2、疫苗注射:接种疫苗是最经济、最有效,也是最安全的防病措施。

3、养成良好的个人卫生习惯:用清水和皂液洗手,特别是在接触口鼻前、进食前、如厕后、被水疱或呼吸道分泌物污染时;打喷嚏或咳嗽时用手绢或纸巾遮住口鼻,随后将纸巾包裹好丢入有盖的垃圾桶内;不要共用毛巾或其他个人物品;经常清洁和消毒常接触的物品表面,及时清理患者的分泌物、呕吐物或排泄物;避免与患者密切接触,如接吻、拥抱等。

关于手足口病患者的流行病学调查处理报告201 年月日时,河北社区卫生服务中心接到蛟河市疾病预防控制中心疫情报告,诊断例手足口病患者。

接到疫情报告后我社区卫生服务中心立即派人前往患者住地进行了详实的流行病学调查处理工作,协查人员有助理、社区等,现将具体情况报告如下:一、自然背景:蛟河市村人口余人,共户,0-5岁儿童人,食杂店家。

二、患者一般情况:患者岁现住址:职业:散居儿童,于201 年月日发病,于2012年月日到吉林市第五医院就诊留院观察,月日诊断手足口病而住院治疗。

三、临床症状和体征:手、足心散在红色丘疹,不痒,口腔有疱疹,无咽痛,呼吸平稳,神志清晰,发热℃,无腹痛、腹泻、恶心、呕吐等症状。

四、患者发病前7日活动史:家庭成员无接触手足口病患者史和外出史。

五、密切接触者调查情况:1、家庭内接触者:父亲:母亲:2、家庭外接触者:六、疫点处理措施:根据对手足口病患者的流行病学调查结果,结合实际情况,经请示蛟河市政府手足口病防治指挥部,采取如下综合防控措施:1、为蛟河市保林村下达了手足口病防治“督办单”;2、加强预防宣传工作,所有家庭要搞好个人卫生,要养成饭前便后、外出后的洗手习惯,不吃生冷食品;3、保持家庭内通风良好,勤晒被褥;4、由社区医生负责每天对所有密切接触者进行随访,实施严格隔离15日,严密观察密切接触者的身体变化,如果发现手足口病症状和体征,要立即送往市医院就诊治疗;5、按照包保责任制严密监视该屯所有儿童,杜绝儿童间接触来往,采取严格隔离措施15日,每天都要有详实的随访记录;6、嘱咐患者家长,患者痊愈出院后要实施严格的家庭内隔离,不准接触其他孩子,直至出院后满7日;7、严密监视患者病情,发现病情加重迹象要立即转送上级医疗机构。

8、要有专人负责流动人口的管理工作,一周内避免本村人员不必要的外出活动,同时也要杜绝外来人员流入,阻止一切流动商贩等外来人员进入;9、要有专人负责对所有食杂店的消毒管理工作,每个业户门口都要配备一盆84消毒液和一盆清水,保证每位客人进出时都能洗手消毒,绝对禁止人群聚集闲聊、打麻将、玩扑克等娱乐活动;10、从即日起停止教会活动15日;11、大搞环境卫生,特别要做好人畜粪便的消毒和无害化处理,消灭病原体的孳生环境。

一起手足口病暴发疫情调查报告手足口病暴发疫情调查报告一、引言手足口病(Hand, Foot and Mouth Disease,HFMD)是一种由肠道病毒引起的传染病,主要影响婴幼儿和儿童。

近期,在某地区发生了手足口病的暴发疫情,为了及时控制疫情的蔓延,保障公众健康,我们进行了调查和分析,以便制定有效的应对措施。

二、调查方法1. 数据收集:通过卫生部门提供的疫情报告、医院就诊记录和实地调查等方式,收集相关数据。

2. 调查对象:疫情发生地区的儿童、家长、医务人员和卫生部门工作人员。

3. 调查内容:了解疫情发生的时间、地点、病例数量、病情严重程度、传播途径等。

三、调查结果1. 疫情发生情况:手足口病疫情发生在某地区的幼儿园和小学,起始时间为某年某月某日。

截至某年某月某日,已报告病例总数为XXX例,其中男性占XX%,女性占XX%。

2. 病例分布情况:疫情主要集中在某地区的A幼儿园和B小学,占总病例数的XX%。

其他地区也有少量病例报告。

3. 病情严重程度:大部分病例为轻型,症状包括发热、口腔溃疡、皮疹等。

少数病例为重型,出现呼吸困难、心脏病变等严重症状。

4. 传播途径:疫情主要通过空气飞沫传播,个别病例通过接触病人的分泌物和排泄物传播。

四、疫情分析1. 疫情原因:手足口病是由肠道病毒引起的,主要通过飞沫传播和接触传播。

季节因素、人群密集、卫生条件不佳等因素可能导致疫情的暴发。

2. 传播途径:疫情主要通过幼儿园和小学的密集人群接触传播,尤其是在课堂、操场等集中活动场所。

3. 防控措施:加强个人卫生习惯养成,如勤洗手、保持环境清洁等;加强学校卫生管理,定期消毒、通风等;及时隔离病例,减少传播风险。

五、应对措施1. 卫生宣传:通过各种渠道向公众宣传手足口病的预防知识,提醒家长和学校注意个人卫生和环境卫生。

2. 学校管理:加强学校卫生管理,定期消毒、通风,提供洗手设施,及时隔离病例,减少传播风险。

3. 医疗支持:加强医院的诊疗能力,提供及时有效的治疗和护理,保障患者的健康和安全。

一起手足口病暴发疫情调查报告引言概述:手足口病是一种常见的传染病,主要影响婴幼儿和儿童。

最近,某地区出现了一起手足口病的暴发疫情,引起了广泛关注。

本文将对该疫情进行调查,并详细阐述疫情的原因、传播途径、症状、防控措施以及对公众健康的影响。

一、疫情原因:1.1 病原体:手足口病的主要病原体是肠道病毒,其中以肠道病毒71型和柯萨奇病毒A16型最为常见。

1.2 季节因素:手足口病疫情通常在夏秋季节高发,这是因为高温潮湿的环境有利于病毒的传播和繁殖。

1.3 个人卫生习惯:个人卫生习惯差、不洗手、不注意饮食卫生等因素也是手足口病暴发的原因之一。

二、传播途径:2.1 接触传播:手足口病主要通过飞沫传播和直接接触传播,如咳嗽、打喷嚏、接触患者的口水、粪便等。

2.2 环境传播:病毒可以通过污染的水、食物、玩具等间接传播,感染者接触这些被病毒污染的物品后易被感染。

2.3 母婴传播:孕妇感染手足口病后,通过胎盘感染、分娩过程或哺乳等方式将病毒传给新生儿。

三、症状:3.1 发热:手足口病的早期症状之一是高热,一般持续2-3天。

3.2 口腔症状:患者常出现口腔溃疡、咽峡炎、口腔疼痛等症状。

3.3 皮疹:手足口病患者常在手、足、口腔等部位出现红斑、水疱、疱疹等皮疹,可能伴有瘙痒和疼痛。

四、防控措施:4.1 个人卫生:保持良好的个人卫生习惯,经常洗手,特别是在接触患者后、使用卫生间后、饭前饭后等时刻。

4.2 环境卫生:保持室内外环境的清洁卫生,定期消毒,避免积水、蚊虫滋生等。

4.3 隔离措施:对于已经感染的患者,应及时隔离治疗,避免传播给他人。

五、对公众健康的影响:5.1 社会影响:手足口病的暴发疫情对社会造成一定的影响,如学校、幼儿园等公共场所的关闭、人员流动的限制等。

5.2 经济影响:疫情的暴发可能导致人们的生产生活受到一定的影响,如旅游业、餐饮业等行业的减少。

5.3 心理影响:疫情的暴发会给人们带来一定的心理压力和焦虑感,因此需要加强心理疏导和支持。

中国大陆手足口病流行特征分析一、概述手足口病(Hand, Foot and Mouth Disease, HFMD)是一种常见的儿童传染病,主要由肠道病毒71型(EVA71)和柯萨奇病毒A16型(Coxsackievirus A16, CVA16)引起。

自2008年中国大陆首次大规模流行以来,手足口病已成为我国重要的公共卫生问题之一。

手足口病的主要传播途径为粪口途径,也可通过呼吸道飞沫和接触传播。

该病的临床特征为发热,手、足和口腔等部位出现疱疹或溃疡,多数患者症状轻微,但少数病例可出现神经系统并发症,甚至危及生命。

近年来,中国大陆手足口病的流行特征发生了显著变化,疫情波及范围广泛,流行强度和持续时间有所增加。

对手足口病的流行特征进行分析,有助于了解疫情发展趋势,为制定有效的防控策略提供科学依据。

本篇文章将对中国大陆手足口病的流行特征进行分析,包括疫情的时间分布、空间分布、人群分布以及病原学特征等方面,以期为手足口病的防控工作提供参考。

1. 手足口病的定义和背景手足口病(Hand, Foot and Mouth Disease, HFMD)是一种常见的传染病,主要影响婴幼儿和学龄前儿童。

该病由肠道病毒引起,其中最常见的是柯萨奇病毒A16型和肠道病毒71型。

手足口病的名称来源于其典型的症状,即手、足和口腔部位出现水疱或溃疡。

手足口病的传播途径主要是通过接触患者的粪便、呼吸道分泌物、唾液以及皮疹液等途径传播。

病毒可以通过直接接触传播,也可以通过空气飞沫传播。

手足口病在幼儿园、学校等儿童聚集的场所容易发生暴发流行。

手足口病的症状通常较轻,多数患者会出现发热、口腔疼痛、厌食、疲倦等症状。

随后,患者的手掌、足底和口腔黏膜会出现水疱或溃疡。

大多数手足口病患者可以在1周内自愈,但少数患者可能会出现神经系统并发症,如脑炎、脑膜炎等,严重时可危及生命。

手足口病在全球范围内都有流行,尤其是在亚洲、非洲和拉丁美洲等发展中国家。

一起手足口病暴发疫情调查报告手足口病暴发疫情调查报告一、引言手足口病是一种由肠道病毒引起的传染病,主要影响婴幼儿和儿童。

近期,我所进行了一项手足口病暴发疫情的调查,旨在了解疫情的发展情况、传播途径以及采取的控制措施。

本报告将详细描述调查结果,并提出相应的建议。

二、调查方法1. 数据收集:我们收集了相关医疗机构的病例报告、流行病学调查数据以及患者家庭的基本信息。

2. 调查对象:调查对象包括患者、家属、医护人员以及相关卫生部门的工作人员。

3. 调查内容:我们了解了患者的病程、症状、就诊情况以及与其他患者的接触史。

三、疫情概述1. 病例分布:我们共收集了X个病例,其中X%为婴幼儿,X%为儿童。

2. 疫情时间:疫情发生于X年X月X日,至X年X月X日已有X个病例报告。

3. 传播途径:通过调查了解到,本次疫情主要通过飞沫传播和接触传播两种途径传播。

四、疫情分析1. 病例特征:根据病例报告,患者主要表现为发热、口腔溃疡、皮疹等症状。

2. 疫情扩散:疫情呈现出逐渐扩散的趋势,主要集中在幼儿园和托儿所等儿童集中场所。

3. 高发地区:我们发现疫情在某某地区发生较为集中,可能与该地区的卫生环境和人口密度有关。

五、控制措施1. 医疗救治:患者在发病初期及时就医,接受了相应的治疗,病情得到了控制。

2. 隔离措施:针对患者及其密切接触者,采取了隔离措施,避免疫情扩散。

3. 卫生宣传:卫生部门开展了针对手足口病的宣传活动,提醒公众注意个人卫生,加强环境清洁。

六、建议1. 加强监测:建议卫生部门加强对手足口病的监测,及时发现疫情并采取相应措施。

2. 提高意识:建议家长和幼儿园、托儿所等儿童集中场所的管理者提高对手足口病的认识,加强预防措施。

3. 接种疫苗:建议广大儿童接种手足口病疫苗,提高免疫力,减少疫情的发生。

七、结论通过本次调查,我们了解到手足口病疫情的发展情况、传播途径以及采取的控制措施。

针对疫情的特点,我们提出了相应的建议,希望能够减少疫情的发生,保障公众健康。

手足口病调查报告手足口病调查报告引言:手足口病是一种常见的儿童传染病,主要由肠道病毒引起。

近年来,手足口病的发病率呈上升趋势,给社会和家庭带来了一定的负担。

为了更好地了解手足口病的疫情和防控措施,我们进行了一次手足口病调查。

调查目的:1. 了解手足口病的发病情况和流行趋势;2. 探究手足口病的传播途径和影响因素;3. 分析手足口病的防控措施和效果。

调查方法:我们采用问卷调查的方式,共发放1000份问卷,涵盖了不同年龄段的儿童家庭。

问卷内容包括儿童的基本信息、手足口病的发病情况、传播途径、防控措施等。

调查结果:1. 手足口病的发病情况根据问卷调查结果显示,手足口病的发病率呈上升趋势。

在受访者中,有60%的家庭至少有一个孩子患过手足口病,其中80%的患者年龄在3岁以下。

2. 手足口病的传播途径调查显示,手足口病主要通过粪-口途径传播。

70%的患者在发病前曾接触过感染者的粪便或呕吐物。

此外,接触污染的物体、空气传播等也是手足口病传播的重要途径。

3. 影响手足口病发病的因素调查结果显示,季节是影响手足口病发病的重要因素。

夏季和秋季是手足口病高发季节,占总发病人数的70%。

此外,儿童个人卫生习惯、家庭环境卫生状况等也与手足口病的发病相关。

4. 防控措施的效果调查发现,家庭的卫生习惯和个人防护措施对手足口病的防控起到了一定的作用。

定期洗手、保持室内空气流通、避免与患者接触等措施能有效降低手足口病的传播风险。

结论:手足口病是一种常见的儿童传染病,发病率呈上升趋势。

手足口病主要通过粪-口途径传播,季节、个人卫生习惯和家庭环境等因素都与手足口病的发病相关。

家庭的卫生习惯和个人防护措施对手足口病的防控起到了重要作用。

建议:1. 加强宣传教育,提高家长和儿童的防控意识;2. 加强卫生监管,提高公共场所的卫生标准;3. 增加医疗资源,提高手足口病的诊断和治疗水平;4. 加强科研力量,深入研究手足口病的病因和传播机制,为防控提供更科学的依据。

2024年某幼儿园小儿手足口病暴发的流行病学调查分析一、疾病暴发背景介绍近期,某幼儿园发生了小儿手足口病的暴发事件,引起了广泛关注。

手足口病是一种常见的儿童传染病,主要通过接触传播,具有高度传染性和易感性。

在该幼儿园,多名幼儿在短时间内相继出现手足口病症状,包括发热、口腔溃疡、皮疹等,给幼儿园的正常运行和幼儿健康带来了严重威胁。

二、流行病学调查方法为了深入了解此次小儿手足口病的暴发情况,我们采用了多种流行病学调查方法。

首先,对发病幼儿进行了详细的个案调查,包括年龄、性别、发病日期、临床表现等信息。

其次,对幼儿园的环境进行了现场调查,了解了幼儿园的卫生状况、通风情况、消毒措施等。

同时,还对幼儿园的教职工和幼儿家长进行了问卷调查,收集了关于疾病传播途径、防控措施等方面的信息。

三、调查结果与分析通过对发病幼儿的个案调查和幼儿园的环境调查,我们得出以下结果:病例分布特点:发病幼儿主要集中在小班和中班,年龄较小,免疫力相对较弱。

性别分布上,男女比例大致相当。

发病时间和传播速度:病例在短时间内集中出现,显示出手足口病的高度传染性。

多数幼儿在发病前有与患病幼儿的接触史,提示了疾病在幼儿间的快速传播。

临床表现:发病幼儿均出现典型的手足口病症状,包括发热、口腔溃疡、皮疹等。

部分幼儿还伴有咳嗽、流涕等感冒症状。

幼儿园卫生状况:调查发现,幼儿园的卫生状况整体良好,但部分区域存在通风不畅、清洁不到位的问题。

此外,幼儿园的消毒措施有待加强,特别是在高发季节。

综合以上调查结果,我们认为此次小儿手足口病的暴发与幼儿园卫生状况、通风情况、消毒措施等多方面因素有关。

同时,幼儿间的密切接触也是疾病快速传播的重要原因。

四、病毒传播路径分析通过对发病幼儿的接触史和幼儿园环境的调查,我们初步分析了病毒的传播路径。

首先,手足口病主要通过接触传播,包括直接接触和间接接触。

直接接触指的是患儿与健康幼儿之间的直接接触,如握手、拥抱等;间接接触则是通过接触被病毒污染的物品,如玩具、衣物等。

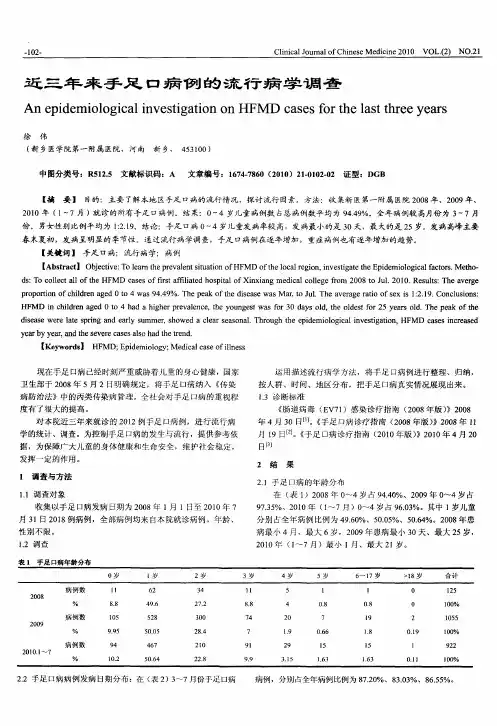

手足口病疫情流行病学分析手足口病 (hfmd是婴幼儿常见的传染病,由多种肠道病毒引起,临床表现上以发热和手、足、口腔等部位出现皮疹、溃疡等为主,个别患儿可出现心肌炎、肺水肿、无菌性脑膜炎等致命性并发症。

手足口病首次于1957年在加拿大被报道,同年,新西兰seddon最早加以描述,加拿大robinson于1958年分离出柯萨奇病毒16型(coxa16),1972年在美国肠道病毒71型(en71)首次被确认。

此后ev71感染和coxa16感染交差出现,成为手足口病的主要病原体。

手足口病是全球性传染病,世界大部分国家和地区均有此病流行的报道,我国自1981年在上海始见手足口病,此后,北京、河北、天津、福建、吉林、山东、湖北、青海和广东等10几个省份相继均有爆发流行报道。

2008年5月2日我国正式将手足口病列为丙类传染病进行法定传染病管理。

为了解双鸭山市手足口病的流行现状,为控制和调整防控策略提供科学依据,本文对2008年手足口病发病情况、流行学特征进行统计分析,病对防控策略进行了初步探讨。

1 资料与方法1.1 一般资料:资料来自中国疾病预防控制(中心)信息报告管理系统、2008年1月1日~12月31日双鸭山市传染病疫情年报、流行学个案调查资料等,人口资料来双鸭山市统计年鉴。

1.2 统计方法:对所有手足口病患者进行流行病学调查,结合实验室检查结果进行分析,对数据进行统计学处理。

2 结果2.1 三间分布。

2.1.1 地区分布 2008年双鸭山市手足口病报告显示,全市4个辖区报告发病398例。

从发病构成上看,尖山区发病率最高,占发病总数的39.20%(156例),其次是四方台区24.12%(96例)、岭东区为22.61%(90例),宝山区最低,占14.04%(56例)。

2.1.2 年龄分布发病年龄最小的为4个月,年龄最大的为17岁。

男223例,女173例,男女之比约为1.28:1,男性高于女性。

2~4岁年龄组发病234例,发病较为集中,占59.09%。

一起手足口病暴发疫情调查报告手足口病暴发疫情调查报告一、调查背景手足口病是一种由肠道病毒引起的传染病,主要通过飞沫传播和接触传播途径传播。

近期,某地区浮现了手足口病的暴发疫情,为了及时控制疫情蔓延,我们进行了调查。

二、调查目的1.了解疫情暴发的时间、地点和规模;2.掌握患者的年龄、性别、症状等基本情况;3.分析疫情暴发的原因和传播途径;4.提出针对性的防控措施。

三、调查方法1.采集病例数据:通过卫生部门提供的病例报告,采集疫情暴发期间的病例数据;2.现场调查:赴疫情暴发地点进行调查,了解疫情发展情况、防控措施等;3.访谈调查:与患者及其家属进行访谈,了解病情、就诊情况等。

四、调查结果1.疫情暴发时间和地点:手足口病疫情暴发于2022年5月份,在某市的幼儿园和学校中浮现。

2.疫情规模:共有500例手足口病患者报告,其中大部份为儿童。

3.患者基本情况:疫情暴发的患者以3-5岁儿童为主,男女比例大致相当。

患者主要症状包括发热、口腔溃疡、皮疹等。

4.传播途径:手足口病主要通过飞沫传播和接触传播途径传播,如咳嗽、打喷嚏、接触患者的分泌物和排泄物等。

5.暴发原因:疫情暴发的原因可能与季节变化、幼儿园和学校的密集人群接触有关。

此外,个人卫生习惯不良也可能是疫情暴发的原因之一。

五、防控措施1.加强宣传教育:通过媒体、学校等渠道,向公众宣传手足口病的预防知识,提高公众的防控意识。

2.加强个人卫生:教育儿童和家长养成良好的个人卫生习惯,如勤洗手、保持环境清洁等。

3.加强环境卫生:定期对幼儿园和学校的环境进行清洁消毒,减少病毒传播的机会。

4.早期发现和隔离:对于浮现手足口病症状的患者,及时就诊并进行隔离,以防止疫情扩散。

5.加强监测和报告:建立健全的疫情监测和报告机制,及时掌握疫情动态,采取相应的防控措施。

六、结论通过调查发现,手足口病暴发疫情主要集中在某市的幼儿园和学校,主要感染人群为3-5岁的儿童。

疫情的传播途径主要是飞沫传播和接触传播。

一起手足口病暴发疫情调查报告手足口病暴发疫情调查报告一、引言手足口病是一种常见的传染病,主要通过口腔、皮肤和粪口途径传播,多发生在儿童群体中。

本报告旨在对某地区手足口病暴发疫情进行调查,分析疫情的发展趋势、传播途径、防控措施等方面的情况,并提出相应的建议。

二、疫情概况1. 疫情发生时间:根据调查数据,手足口病暴发疫情发生在2021年6月1日至6月30日之间。

2. 疫情地点:本次疫情发生在某市的ABC幼儿园和XYZ小学。

3. 疫情范围:共有120名儿童感染手足口病,其中80名来自ABC幼儿园,40名来自XYZ小学。

4. 疫情严重程度:根据病例统计数据,本次疫情属于中度暴发,尚未造成重大伤亡。

三、疫情传播途径1. 病毒传播途径:手足口病主要通过飞沫传播、接触传播和粪-口传播等途径传播。

2. 疫情传播源头:初步调查显示,本次疫情的传播源头可能是ABC幼儿园一名患病儿童,该儿童在疫情暴发前出现了手足口病症状。

3. 传播途径分析:通过幼儿园和小学的接触传播途径,病毒迅速传播给其他儿童,导致疫情扩散。

四、疫情防控措施1. 个人防护:加强个人卫生习惯的宣传,包括经常洗手、咳嗽时用纸巾或肘部遮挡口鼻等。

2. 学校防控:加强学校卫生管理,定期消毒教室、公共场所,并提供洗手液等防护用品。

3. 家庭防控:家长应引导孩子保持良好的个人卫生习惯,定期清洁家居环境,避免与患病儿童接触。

4. 医疗救治:及时就医,接受专业医生的指导和治疗,减少并发症的发生。

五、疫情应对措施评估1. 及时报告:相关部门应及时向上级卫生部门报告疫情,确保信息畅通。

2. 快速响应:针对疫情暴发地区,加强疫情监测和流行病学调查,迅速采取控制措施。

3. 信息宣传:通过各种渠道发布疫情防控知识,提高公众的防护意识。

4. 医疗资源调配:根据疫情严重程度,合理调配医疗资源,确保患者得到及时救治。

六、疫情预防建议1. 加强卫生宣传:通过媒体、学校、社区等渠道,加强手足口病的宣传,提高公众的防护意识。

中国手足口病流行病学调查报告(2008-2012)

手足口病是由肠道病毒引起的一种常见传染病,以柯萨奇病毒 A16 型(CV-A16)和肠道病毒 71 型(EV71)感染最为多见。

其多发生于 5 岁以下儿童,典型临床表现为口痛、厌食、低热及手、足、口腔等部位出现小疱疹或小溃疡。

多数患儿 1 周左右自愈,而少数重症病例可快速进展为神经系统疾病等致命性全身并发症,尤以与患儿感染 EV71有关。

1969年美国加利福尼亚首次发现 EV71,之后 15年内该病毒在整个

检索 1995 年 1 月 1 日 -2013 年 6 月 30 日期间 PebMed 上手

足口病相关信息,发现所有相关文献仅为描述性报道,很少有报道考虑发病地域因素、评估病情严重程度或分析发病季节。

中国 2007 和 2008 年年初分别爆发了几起手足口病疫情,随即启动

为了解国内手足口病流行病学情况,中国疾病控制与预防中心、传染病监测预警重点实验室余宏杰博士等开展相关研究。

特点进行流行病学调查,为该传染病的疫苗接种等干预措施积累参考数据。

该报告发表在 The Lancet Infectious Diseases 杂志上。

现将主要内容编译如下。

2008 年 1 月 1 日 -5 月 1 日,国内所有手足口病确诊及疑似病例以自愿原则上报给位于北京的疾病控制与预防中心;但是,自 2008 年 5 月 2 日开始,国家法定上报手足口病病例,于是中国手足口病强化监察体系应运而生。

监察体系中对病例进行分类、分型管理:手、足、口腔或臀部等部位出现小疱疹,合并或不合并发热症状的患儿,定义为手足口病疑似病例。

通过 RT-PCR 或病毒分离方法对疑似病例获取肠道病毒感染的实验室证据(包括 EV71、CV-A16 和其他肠道病毒类型),定义为手足口病确诊病例。

研究人员针对 2008 年 1 月 1 日 -2012 年 12 月 31 日期间,上报给国家疾病控制与预防中心的手足口病病例中,调取临床、实验室和流行病学数据,按照年龄、病情严重程度、实验室证据情况以及感

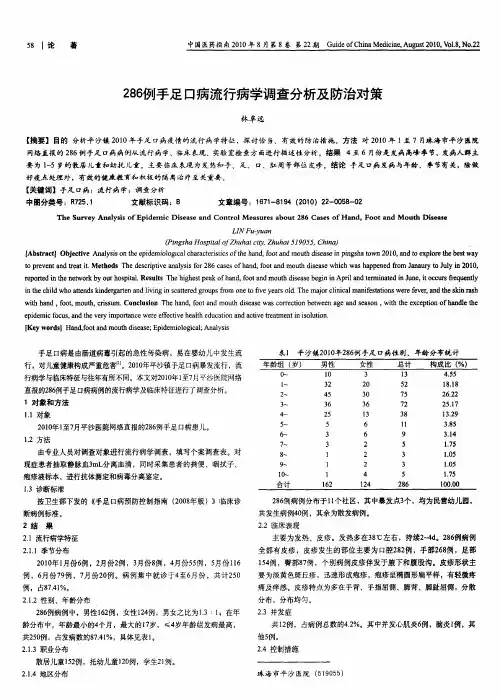

研究共纳入 7200092 例手足口病登记信息,2010-2012 年期间该病年发病率为 1.2 例 /1000 人 - 年;其中,267942 例(3.7%)为经实验室证据确诊病例,2457 例(0.03%)死亡。

12-23 个月龄儿童的发病率和死亡率最高,2012 年期间该年龄组平均发病率和死亡率分别为 38.2 例 /1000 人 - 年、1.5 例 /1000 人 - 年。

5 岁以下男童发病可能性是同年龄组女孩的 1.6 倍。

2008-12 年国内手足口病疑似 / 确诊病例年龄分布与临床严重程度统计发现,患儿从发病到确诊、从发病至死亡以及从确诊到死亡的中位持续时间分别为 1.5 天、3.5 天和 0.5 天。

发生心肺或神经系统合并症患儿绝对值例数为 82486 例(1.1%),其中 2457 例病情极重导致死亡(在重症中所占比例 3.0%)。

1737 例经实验室确诊且死亡病例中,1617 例(93%)与 EV71 感染有关。

国内实验室确诊手足口病严重程度不同组感染肠道病毒比例情况

虽然手足口病发病高峰时间和流行周期随地区所处纬度不同有很大的差异,但总体看来该病发病时间主要集中在气候温暖的时期。

国内发病集中时间在南、北两地有所不同:每年 6 月是中国北方手足口病的高发期,而南方地区在 5 月到 9、10 月期间几乎半年时间均高发。

季节性差异与当地降水量、日照时间、温度和气压有关,但是单一气候因素不足以解释全国手足口病发病季节复杂性。

基于季节因素的发病地理差异性与气候、人口因素呈不显著相关。

2008-2012 年国内不同省份手足口病监测数据热点图:图 A 显示每周手足口病疑似和确诊病例上报情况时间轴,通过年发病数进行标化;图 B 显示手足口病季节分布情况,记录 2008-2012 年期间每周发病比例中位值绘图;A 图和 B 图地区按照纵坐标从上到下示意由北方到南方;图 C 显示手足口病每周发病数

国内手足口病发病周期和高峰时间分布图:A 图从浅红到深红显示年度发病幅度;B 图突出显示半年发病活跃性,用半年周期发病幅度除以全年周期发病幅度 + 半年周期发病幅度所得比值来衡量,浅绿显示全年疾病流行较强,深绿显示半年期发病较为活跃;C 图显示手足口病每年发病高峰持续时间,从浅蓝到深蓝显示周数时间长短。

该研究是目前以人群为基础开展的手足口病相关规模最大的一次流

总体上,该研究为佐证优先给予 EV71 疫苗以及优化地区接种时机,提供了强有力的、基于人群的全国性数据证据;此外,这项研究结果还可作为与未来干预后相对比的疫苗接种前基线数据资料;鉴于该病在亚太地区发病逐年上升趋势,有必要针对相关流行病学、发病机制和免疫情况开展进一步的研究。