针灸治疗支气管哮喘的方法

- 格式:doc

- 大小:14.00 KB

- 文档页数:3

哮喘针灸治疗:1.实证1.实证一、风寒外袭,证见咳嗽、咯吐稀痰、形寒无汗、头痛口不渴、脉浮紧、苔薄白;因痰热者多见咯痰粘腻色黄、咯痰不爽、胸中烦满、咳引胸痛,或见身热口渴、大便秘结、脉骨数、苔黄腻。

治法:取手太阴经穴为主。

毫针刺用泻法,风寒可酌用灸法;痰热可兼取足阳明经穴,不宜灸。

处方:膻中、列缺、肺俞、尺泽。

风寒加风门;痰热加丰隆;喘甚加天突、定喘。

2.虚证主证:病久肺气不足,证见气息短促、语言无力,动则汗出,舌质淡或微红,脉细数或软无力。

如喘促日久,以致肾虚不能纳气,则神疲气不得续,动则喘息、汗出、肢冷、脉象沉细。

治法:调补肺肾之气为主。

毫针用补法,可酌情用灸。

处方:肺俞、膏肓俞、气俞、足三里、太渊、太溪。

附注:(1)哮喘伴有支气管炎者,应在哮喘发作缓解后,积极治疗支气管炎。

(2)发作发严重或持续不解者,应配合药物治疗医|学教育网搜集整理。

(3)须注意预防。

气候转冷及时添衣;过敏体质应注意避免接触致敏原和过敏食物。

二、1、基础方:急性发作期取肺俞、定喘、天突、列缺、丰隆穴。

缓解期取膏肓俞、肺俞、定喘、关元、太渊穴。

2、随症加减:风寒犯肺者加大椎、风门穴;痰热壅肺者加尺泽、鱼际穴。

肺脾气虚者加脾俞、足三里穴;脾肾阳虚者加肾俞、太溪穴。

3、配穴:肺俞配定喘;定喘配膻中;膻中配天突;肾俞配足三里;足三里配丰隆。

三、(1)针灸:实证宣肺平喘,虚证温阳益气。

取手太阴经及任脉的俞穴为主。

实证多针少灸,用泻法;虚证以灸为主,用补法。

处方:天突、定喘、内关、列缺。

随证配穴:实证,咳嗽配孔最,痰多配丰隆、足三里,胸闷配膻中、气海;虚证,肺俞、肾俞、关元。

哮喘发作时针定喘、天突等穴,用捻针法加强针感,有平喘利气作用;孔最宣通肺气而治咳嗽,取丰隆、足三里健脾胃而化痰湿;膻中、气海为调气降气之有效穴,和内关相配起宽胸、利气、定喘的作用。

肺肾气虚者,轻刺肺俞、肾俞以壮肺肾之气,关元为三焦募穴,与元气有关,取之可加强其作用。

2012年1月山东中医药大学学报第36卷第1期支气管哮喘是由多种细胞特别是肥大细胞、嗜酸性粒细胞和T淋巴细胞参与的气道慢性炎症性疾病,目前尚无特效的根治疗法。

研究表明,针灸能明显改善肺的通气功能,增加肺通气量,改善微循环,降低哮喘患者的气道高反应性。

另外,针灸还可以减少外周血中嗜酸性粒细胞的数量,减少其在气道内的聚集,提高机体免疫功能,从而达到治疗目的[1]。

为了解针灸治疗哮喘的取穴现状及规律,我们对近20年相关研究报道进行了统计分析。

1研究对象与方法1.1文献来源1989~2009年公开发表并收录于维普期刊数据库的关于针灸治疗支气管哮喘的临床文献,以针灸或针刺、哮喘为关键词进行检索。

1.2纳入标准一般临床报道,病例数≥30例;随机对照研究,观察组病例数≥20例。

1.3排除标准个案报道,综述性文献,实验研究,文献类研究。

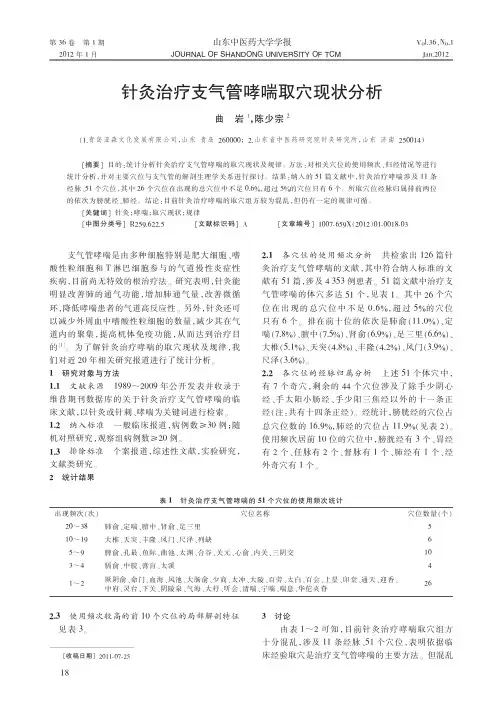

2统计结果2.1各穴位的使用频次分析共检索出126篇针灸治疗支气管哮喘的文献,其中符合纳入标准的文献有51篇,涉及4353例患者。

51篇文献中治疗支气管哮喘的体穴多达51个,见表1。

其中26个穴位在出现的总穴位中不足0.6%,超过5%的穴位只有6个。

排在前十位的依次是肺俞(11.0%)、定喘(7.8%)、膻中(7.5%)、肾俞(6.9%)、足三里(6.6%)、大椎(5.1%)、天突(4.8%)、丰隆(4.2%)、风门(3.9%)、尺泽(3.6%)。

2.2各穴位的经脉归属分析上述51个体穴中,有7个奇穴,剩余的44个穴位涉及了除手少阴心经、手太阳小肠经、手少阳三焦经以外的十一条正经(注:共有十四条正经)。

经统计,膀胱经的穴位占总穴位数的16.9%,肺经的穴位占11.9%(见表2)。

使用频次居前10位的穴位中,膀胱经有3个、胃经有2个、任脉有2个、督脉有1个、肺经有1个、经外奇穴有1个。

针灸治疗支气管哮喘取穴现状分析曲岩1,陈少宗2(1.青岛亚森文化发展有限公司,山东青岛260000;2.山东省中医药研究院针灸研究所,山东济南250014)[摘要]目的:统计分析针灸治疗支气管哮喘的取穴现状及规律。

针刺配合伏灸法治疗支气管哮喘陈日华,王振林(吉林省延吉市中医院,吉林延吉133000)关键词:哮喘;针刺疗法;伏灸法;急性病中图分类号:R 246.1 文献标识码:B 文章编号:1005-0779(2010)02-0025-01作者简介陈日华(6),女,副主任中医师,研究方向针灸防治心脑血管疾病和痛证的治疗。

近年来虽然支气管哮喘的治疗方法不断发展,但其发病率和死亡率仍呈上升趋势。

因此支气管哮喘的防治与研究一直是医学界研究的热点之一[1]。

哮喘急性发作期,现代医学主要采用糖皮质激素、支气管扩张剂治疗。

虽然能迅速控制病情,但副作用较大,且远期疗效不佳,复发率很高,反复发作则心、肺、肾等脏腑功能失调,并发各种慢性疾病。

笔者认为其病因为痰气交阻气道,采用针刺配合伏灸法治疗支气管哮喘病人63例,收到较为满意的疗效,现报道如下。

1 临床资料全部患者为我科2002年3月至2009年5月以来的门诊和住院病人,共计63例,其中男36例,女27例,年龄最小者7岁,最大者68岁,病程最短者1年,最长25年。

全部病例符合支气管哮喘病证的诊断要求:有典型的哮喘症状,发作时胸廓饱满隆起,呈桶状胸,肺部哮鸣音及干啰音出现,合并感染者血细胞总数增加,X 线检查见双肺纹理增粗或透亮度增加等。

2 治疗方法2.1 针刺 取穴:天突、清喘穴(新穴)[2]。

操作方法:天突穴,嘱患者靠椅坐位,头后仰,医者将穴位处用75%酒精棉球常规消毒后,右手持30号1.5寸的不锈钢针先直刺0.2~0.3寸,然后将针尖向下,紧靠胸骨柄后方缓慢刺入1~1.2寸,必须严格掌握针刺的角度和深度,以防刺伤肺和动、静脉。

患者胸部有胀闷感即出针,按压针孔;清喘穴(位于任脉廉泉穴与天突穴之间,环状软骨正中下方凹陷,以手指触之有抵触感),患者靠椅取坐位,头后仰,医者持针(用32号0.5~1寸的不锈钢一次性毫针)于清喘穴垂直进针0.1~0.2寸,手震颤5s,其频率为140~160次/m in,放松,微力,患者可即刻止喘,若未止喘,可将针提至皮下,向左与皮肤呈150°的方向斜刺0.4~0.6c m ,震颤5s 后,再将针提至皮下,向右与皮肤成150°的方向斜刺0.4~0.6c m 。

邵氏五针法治疗哮病(041600)山西省洪洞县中医医院针灸科蔡晓刚哮病是一种常见的反复发作、不易根治的慢性顽固性疾病,其病机不外正气虚而邪气实。

正气虚是指肺、脾、肾机能减退,邪气实指内伏痰饮、瘀血,外感六淫和其他各方面不良刺激。

初病者,其病在肺;病程日久,反复发作,则病及脾肾,但仍关乎肺。

本病常在夜间和(或)清晨发作、加剧。

随着工业水平的提高,空气污染日益加重,哮病在世界范围内的发病率和死亡率均呈增加趋势。

全世界1.5亿~2.0亿人罹患哮病,每年死于哮病的人达18万之多。

哮病的防治成为人们关心的话题。

基于哮病的病机,河南中医学院三附院邵经明教授独创“五针法”,该法以中医理论为基础,在经络学说指导下,选取肺俞(双)、大椎、风门(双)三穴为主,运用针刺操作等,调整肺脏的功能,以改善呼吸功能的失调状态,达到止咳平喘的作用。

肺俞调肺气,止咳喘,实腠理;大椎宣阳解表,祛风散寒,理气降逆,宣肺平喘;风门散风寒,泻邪热,调肺气,止咳平喘。

三穴同用治疗哮喘,既有镇咳平喘之效,又可预防哮喘之复发。

在缓解期可使肺功能得到不断的改善,并且有着持久的远期疗效。

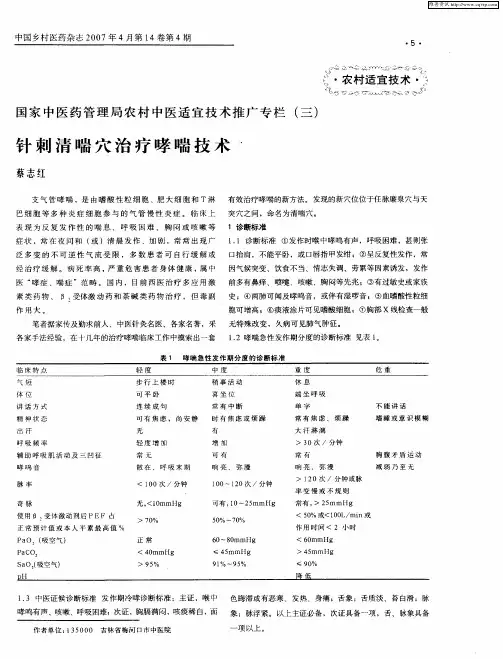

诊断标准一、中医标准(1)发作时喉中哮鸣有声,呼吸困难,甚则张口抬肩,不能平卧,或口唇指甲紫绀。

(2)呈反复发作性。

常因气候突变、饮食不当、情志失调、劳累等因素诱发。

发作前多有鼻痒、喷嚏、咳嗽、胸闷等先兆。

(3)有过敏史或家庭史。

(4)两肺可闻及哮鸣音,或伴有湿哆音。

(5)血嗜酸性粒细胞可增高。

(6)痰液涂片可见嗜酸性粒细胞。

(7)胸部X线检查一般无特殊改变,久病可见肺气肿征。

缓解期辨证分型:①肺虚证:畏寒,自汗,气短声低,极易感冒,每因天气变化而诱发,舌淡、苔薄白,脉细弱;②脾虚证:常咳嗽痰多,食少脘痞,便溏,倦怠,舌质淡、苔薄腻或白滑,脉细软;③肾虚证:平时气短,动则喘促,腰酸肢软,畏寒肢冷,面色苍白、舌淡苔白,脉沉细。

二、西医诊断标准(1)反复发作喘息,呼吸困难,胸闷或咳嗽,多与接触变应原、冷空气、物理;化学性刺激、病毒性上呼吸道感染、运动等有关。

针灸三联疗法治疗哮喘基层实用技术版基层医生网针灸三联疗法穴位注射穴位贴敷穴位埋线诊断依据:1:以气短喘促,发作时喉中有哮鸣声,呼吸困难,甚至张口抬肩,鼻翼煽动,不能平卧,口唇指甲紫绀为特征。

2:多有慢性咳嗽,肺痨,心悸等疾病史,常因气候突变、劳累等而诱发。

3:呈桶状胸,叩诊胸部呈过清音,心浊音界缩小或消失,肝浊音界下移,肺呼吸音减低,可闻及干、湿性罗音或哮鸣音,或肝肿大、下肢浮肿、颈静脉怒张。

4:合并感染者,白细胞总数及中性粒细胞可增高。

血嗜酸性粒细胞可增高,痰液涂片可见嗜酸细胞。

5:有过敏史或家族史。

治疗方法:穴位注射:·药物采用曲安奈德注射液(意大利产)、鱼腥草针等。

由于哮喘是气道炎症所致,曲安奈得注射液有较强的消炎作用,哮喘发作时用该药20—40mg加0.5-1ml利多卡因针注射到天突穴(相当于气管前间隙),在局部缓释,达到消炎平喘的目的。

用曲安奈得注射液可每月一次,对过敏性哮喘只用气管前间隙注射即可,而感染性和混合性哮喘则要配合清热解毒、祛痰平喘的中药针剂鱼腥草注射液4ml 注射至定喘、肺俞、心俞、脾俞、鱼际等穴,每穴1ml,1次/日,1疗程/5次。

穴位贴敷:·药物组成:甘遂、细辛、元胡、白芥子、麝香等,上药研末混合,用时以姜汁调成干湿适中,放在伤湿止痛膏上,在夏季“三伏”期间敷于定喘、肺俞、心俞、脾俞、天突等穴,每次8小时左右,以皮肤能忍耐为度,在初伏、中伏、末伏的第一天贴敷,一个三伏天为1疗程,一般须贴3个疗程。

穴位药线:·把2-3号羊肠线放在含有麝香、麻黄、杏仁、黄芪、蛤蚧、甘草等中药的酒精中浸泡半月,每穴用1-3cm肠线,用注线法埋入穴位内,每月1次,3-6次为1疗程。

穴位选取:定喘、肺俞、心俞、脾俞、天突、肾俞、尺泽、鱼际等,每次选4-6个敏感穴,左右穴位交替使用。

治疗:·治疗时在急性发作期用注射法、同时给予药线穴位植入、三伏天则用贴敷疗法,以上三法联合应用,详细方法见上面。

哮喘发作的中医急救措施哮喘是一种常见的慢性疾病,患者可能出现喘息、气促、胸闷等症状。

在哮喘发作时,中医急救措施可以有效缓解症状,减轻病情。

下面介绍几种中医急救措施。

1. 采用针刺针刺是中医理疗中的一种,也适用于哮喘发作时的急救。

常见的针刺方法有“马蜂穴、外关穴、太渊穴等”按摩穴位法。

其中,“马蜂穴”在食道、深手术后容易出现哮喘,针刺穴位是在两侧小腿上,与膝关节外侧髁之间同位。

同时也可以按摩穴位,患者可以在自己的手臂上用力按摩“曲池穴、天枢穴、神阙穴”等穴位。

针刺和按摩可以刺激神经末梢,促进气体的代谢,减轻病情,缓解喘息。

2. 中药熏蒸中药熏蒸可以到中药房购买草药,将药材熬制成汁液,然后将汁液倒进蒸锅里进行熏蒸。

熏蒸的时候患者应当盖住身体和头部,让自己全身暴露在汁液熏蒸的气体中。

中药汁液熏蒸的作用是扩张气管,加快呼吸,促进新陈代谢,加速药物在身体内的吸收和排泄。

3. 中药贴敷中药贴敷是将研磨好的中药敷贴在病人的胸部或后背部位,利用药物的挥发性,将药物从体表穴位进入体内,从而达到治疗的效果。

在敷贴时需要注意药物的剂量和布贴的位置。

如果患者背部有湿疹或瘙痒症状,应避免在该部位贴敷。

常用的中药有连翘、樟木、桂枝等。

4. 喝中药汤湯中药汤有清热解毒、化痰止咳、祛风散寒等效果。

患者在发作期间可以喝一些中药汤来缓解症状。

一般在中药房咨询医师后配制。

常用的中药有杏仁、麻黄、紫苏叶等,这些中药都有积热解毒的效果,对哮喘发作有一定的缓解作用。

以上是中医急救措施中的一些方法,建议各位患者在平时的生活中,注意饮食、生活作息规律,可以有效地预防哮喘发作。

同时,患者必须定期到医院进行复查和治疗,以减轻病情,提高生活质量。

花、生地、桑白皮、生石膏等。

对照组不用中药,其他与治疗组相同。

两组病例治疗观察4周后进行疗效评定和χ2检验。

2 结 果2.1 疗效判断标准 参照文献[1]拟定。

痊愈:囊肿变平,按之无结节感,挤之无分泌物排出,表面皮色正常,随访半年无复发;有效:同痊愈,但半年之内复发者;无效:服药4周以上,皮损有不同程度改善,但囊肿未变平,挤按仍有结节、分泌物。

2.2 两组比较 经治疗4周并随访半年,治疗组60例,痊愈51例,有效7例(即痊愈病例中有7例半年后复发),无效2例,治愈率为85%。

对照组36例,治愈21例,有效11例(即痊愈病例中有11例半年后复发),无效4例,治愈率为58.3%。

两组治愈率比较,有非常显著性的差异(P<0.005)。

提示中西医结合治疗可明显提高囊肿性痤疮的疗效,并能减少复发。

3 讨 论囊肿性痤疮是一种多发生于面部的常见毁容性皮肤病,好发于青春期男女,由于治疗取效较难,反复发作以及形成较大的硬块,化脓而成脓肿,最后形成瘢痕,给患者带来巨大精神痛苦。

本临床观察结果显示:中西医结合治疗囊肿性痤疮不但有较好近期疗效,而且有较好抗复发的作用。

囊肿性痤疮属中医“粉刺”范畴,辨证应为血瘀痰凝,故活血化瘀,消痰软坚成为囊肿性痤疮的主要治疗原则。

只有针对血瘀痰凝进行治疗才能从根本上改善囊肿性痤疮的治疗问题,并有效地防止复发。

我们自拟的消瘀散结汤具有活血化瘀、消痰散结、清热解毒等作用。

方中以茯苓、夏枯草、浙贝、莱菔子、白芥子健脾化痰散结;丹参、川红花、活血化瘀;蛇舌草、鱼腥草清热解毒;薏仁利湿排脓;生甘草清热解毒并调和诸药。

现代医学认为痤疮是一种多因素性疾病,其发病机理目前尚未完全清楚。

内分泌因素、皮脂的作用、毛囊内微生物是痤疮发病的主要因素,微生物中以痤疮棒状杆菌最为多见,大环内脂类药物是临床上常用来治疗痤疮的抗生素,其中罗红霉素对痤疮有肯定的治疗效果且副作用小。

用强的松龙加庆大霉素和普鲁卡因囊肿内冲洗,可更快地消除面部炎症,强的松龙尚有防止瘢痕出现的作用。

针灸治疗支气管哮喘的方法

[导语]支气管哮喘是一种常见的、发作性的肺部过敏性疾病。

是在支气管高反应状态下,由于变应原或其他因素引起的广泛的气道狭窄疾病。

支气管哮喘的临床特征是发作性胸闷、咳嗽,大多带有哮鸣音的呼气性呼吸困难,可自行或经治疗后缓解。

好发于冬季,夏季缓解,任何年龄均可起病,以12岁以前始发为多,儿科患者则多以3岁前起病为多。

本病反复发作,病情严重者,可并发阻塞性肺气肿、肺不张或气胸。

支气管哮喘俗称“气喘病”或“吼病”。

按其临床表现,本病属于中医学“喘证”、“哮证”、“饮证”的范畴。

病因病机

中医认为,哮喘发作与肺、脾、肾三脏有关,多因痰饮内伏,风寒袭肺,痰湿壅阻,肺失宣降所致。

由于肺气根于肾,哮喘日久,肾气虚衰,可出现肾不纳气,或上实下虚的表现。

诊断要点与辨证分型

(一)诊断要点

病史具有反复发作性的哮喘症状,发病时肺部有弥散性的哮鸣音,发作过后肺部体征可正常。

(二)辨证分型

(1)实证(发作期):哮喘声高气粗,呼吸深长,呼出为快,体质较强,脉象有力。

兼见咳嗽喘息,咳痰稀薄,形寒无汗,头痛,口不渴,苔薄。