自然地理学概论 生物圈

- 格式:ppt

- 大小:93.00 KB

- 文档页数:2

生物圈

Biosphere

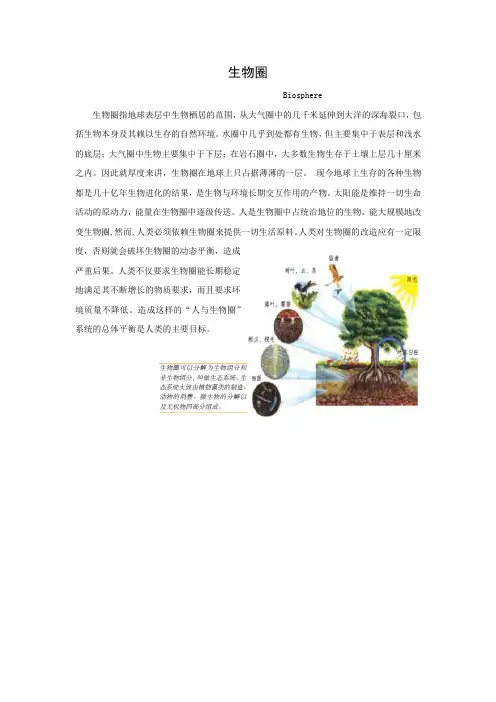

生物圈指地球表层中生物栖居的范围,从大气圈中的几千米延伸到大洋的深海裂口,包括生物本身及其赖以生存的自然环境。

水圈中几乎到处都有生物,但主要集中于表层和浅水的底层;大气圈中生物主要集中于下层;在岩石圈中,大多数生物生存于土壤上层几十厘米之内。

因此就厚度来讲,生物圈在地球上只占据薄薄的一层。

现今地球上生存的各种生物都是几十亿年生物进化的结果,是生物与环境长期交互作用的产物。

太阳能是维持一切生命活动的原动力,能量在生物圈中逐级传送。

人是生物圈中占统治地位的生物,能大规模地改变生物圈,然而,人类必须依赖生物圈来提供一切生活原料。

人类对生物圈的改造应有一定限度,否则就会破坏生物圈的动态平衡,造成

严重后果。

人类不仅要求生物圈能长期稳定

地满足其不断增长的物质要求,而且要求环

境质量不降低。

造成这样的“人与生物圈”

系统的总体平衡是人类的主要目标。

生物圈的形成和发展地球上自出现原始生命至现在丰富多彩的生物圈大千世界,无论在生物门类、属种数量、生态类型和空间分布等方面都经历了巨大的变化。

因此生物圈的形成和发展也经历了漫长和复杂的历史。

(1)厌氧异养原核生物阶段38×108年前出现的原始生物,根据当时的大气圈、水圈和岩石圈物理、化学条件,推测应属还原条件的厌氧异养原核生物类型,即还没有细胞核膜分异,不能自己制造食物,主要靠分解原始海洋中丰富的有机质和硫化物以获得能量,并营造自身(或称化能自养)。

现代洋底热泉喷口附近发现在200~300℃热水中就存在这类极端环境下生存的嗜热微生物,可以进行类比。

太阳系类地行星上(含木卫二等大型卫星)如果存在生命,最可能也属于此类型。

这种生物受到地表特殊环境空间分布的局限,不可能覆盖全球。

因此,不等于地球生物圈已经形成。

(2)厌氧自养生物出现和生物圈初步形成海洋中特殊部位有机物和硫化物的生产量是有限的,异养生物繁殖到一定程度就会面临“食物危机”。

环境压力促进了生命物质的变异潜能,从而演化出厌氧自养原核生物新类型。

尤其是能进行光合作用的蓝细菌,可以还原CO2产生O2合成有机化合物;在生态方式上也转变为浮游于海洋表层,从而可以扩散到全球海洋和陆地边缘浅水带,标志着地球生物圈的初步形成。

从地球上已发现的化石证据来看,加拿大苏必利尔湖北岸距今20×108年前(地质学上称为元古宙早期)的燧石层中出现8属12种菌藻类微生物化石,就是本阶段的典型代表(图2-13)。

生物属种数量虽有增加,但分类上仍属原始的单细胞原核生物。

海生藻类的光合作用引起大气游离氧的增加,使还原大气圈演变为氧化大气圈,显示了地球不同圈层演化之间存在密切的联系和制约关系。

20世纪70年代英国地球物理学家洛维洛克(J.E.Lovelock)重新强调了生物对地球环境的影响和控制作用,并借用古希腊神话中大地女神盖雅的名字,提出了盖雅假说(Gaia hypothesis)。

第7章生物群落与生态系统7.1复习笔记一、地球的生物界生物圈是指在地球上存在生物并受其生命活动影响的区域,包括大气圈下层、整个水圈和岩石圈上部,厚度约达20km。

20世纪60年代末,美国魏泰克把生物划分为原核生物、原生生物、植物、真菌和动物五个界。

1.原核生物界(1)定义原核生物是一类起源古老、细胞结构简单、不具备核膜,没有明显细胞核的原始生物,包括细菌和蓝藻。

(2)主要原核生物①细菌细菌是自然界中分布最广、繁殖最快、个体数量最多的一类单细胞微生物,按其营养方式可分为异养、光自养和化能自养三类。

②蓝藻蓝藻是细胞中含有叶绿素和藻蓝素、可进行光合作用的自养生物,有机体有单细胞的群体的和多细胞丝状体等结构。

2.原生生物界原生生物是由原核生物进化而来的另一类微生物,其有机体以单细胞的为主,也有一些群体,主要生活于水中和潮湿的陆地环境中。

其特征有:(1)细胞内具有由核膜包围的真正的细胞核,属真核生物。

(2)有些原生生物细胞内含有叶绿素和其他色素,为光合作用的自养生物;有些不含有色素,为非光合作用的异养生物。

3.植物界(1)概况真核多细胞生物,单细胞者很少。

绝大多数植物的细胞中含有叶绿素和其他色素,属于能够利用太阳能制造有机物质的自养生物,极少数为非绿色的寄生物。

(2)主要生物植物界包括藻类和高等植物。

①藻类藻类是无胚发育、植物体没有根、茎、叶分化的低等植物,主要生活在咸、淡水中,约有20000种。

②高等植物高等植物可能起源于低等植物中的绿藻类,由于演化方向不同和营养体的来源与结构有明显差异,该类植物分为两支:a.苔藓植物其个体很小,高度一般不超过10cm,有类似茎、叶的分化而无真根,体内也无维管束组织,多分布于潮湿阴暗地方,是高等植物演化的一个盲枝。

b.维管植物包括蕨类植物、裸子植物和被子植物,是高等植物演化的主干。

其最大特征是体内出现了维管束组织,具有高度适应环境的能力。

其中,被子植物在陆地植被景观中居主导地位。

生物圈知识点生物圈是地球上存在生命的所有地区,包括陆地、水域和大气中的各个部分。

了解生物圈的知识,有助于我们更好地了解地球上的生态系统和生物多样性。

本文将介绍一些生物圈的基本知识点。

1. 生物圈的概念生物圈是指地球上生命存在和活动的范围,它包括了陆地上的各类生态系统,如森林、草原、沙漠等,以及水域和大气中的生态系统,如湖泊、河流、海洋和大气圈。

生物圈是地球上生命与环境相互作用的综合体。

2. 生物圈的组成生物圈由生物体、生物群落和生物地理勘界三个主要组成部分构成。

- 生物体是指地球上所有生命体,包括动物、植物、微生物等。

- 生物群落是指生物体栖息的某一地区的所有生物物种的集合体。

- 生物地理勘界是指生物群落在地理上的分布范围。

3. 生物圈的结构层次生物圈可以分为生物种群、生物群落、生态系统和生态位等不同的结构层次。

- 生物种群是指同一物种在某一地区的各个个体的总体集合。

- 生物群落是指生物体栖息的某一地区的所有生物物种的集合体。

- 生态系统是指由生物群落及其非生物环境组成的相互作用的整个系统。

- 生态位是指生物个体或物种在生态系统中的角色和地位。

4. 生物圈的功能与价值生物圈对地球上的生命活动具有重要影响。

它可维持生态平衡、提供资源、调节气候、净化环境等。

生物圈还为人类提供了众多的经济价值和生态服务,如食物、水源、药物等。

5. 生物圈的保护与可持续利用保护生物圈对于维护地球生态平衡和可持续发展至关重要。

人类应当采取积极措施,包括保护野生动植物、重视生物多样性、减少污染和破坏等,以确保生物圈的持续健康。

结语生物圈是地球上生命存在和活动的范围,包括陆地、水域和大气中的各个部分。

了解生物圈的知识,有助于我们更好地了解地球上的生态系统和生物多样性。

希望通过本文的介绍,您对生物圈有一定的了解。

让我们共同保护生物圈,共同建设美好的地球家园。

第七章:生物群落与生态系统生物圈:在地球上存在有生物并受其生命活动影响的区域叫做生物圈,它包括大气圈的下层、整个水圈和岩石圈的上部,厚度20公里。

生物圈存在所需要的条件,首先需要有大量液态水,其次要有物质的液态、固态和气态三相变化和其间的变化;还要有必须能得到来自太阳的充足能量。

环境:从生态学观点来看,所谓环境是指生物有机体或生物群体所在空间内一切事物和要素的综合。

即包括非生物的所有自然要素,也包括主体生物之外的其他一切动植物。

环境对于生物的影响是很大的,它控制和塑造着生物的全部生理过程、形态构造和地理分布。

生物也对环境产生明显的改造作用,所有地理过程都受生物的直接或间接影响。

生态因子:环境是一个由多种要素组成的综合体,其中对生物的生长、发育、繁殖、行为和分布有影响的环境要素叫做生态因子。

即对生物影响产生强烈显著因素的环境作用,例如太阳辐射、气温、水温、土温。

生态因子中生物生存所不可缺少的那些因子称作生存条件。

例如对绿色植物来说,光、热、水、矿质营养元素、氧气和二氧化碳等就是保证其正常生存而不可缺少的生存条件。

限制因子:生态因子对于生物的生存并非总是适宜的,因为地球上各种生态因子的变动幅度非常大,而每种生物所能耐受的范围却有一定的限度,如果当一个或几个生态因子的质或量,低于或高于生物的生存所能忍受的临界限度时,生物的生长发育和繁殖就会受到限制,甚至引起死亡,这种接近或超过耐性上下限的生态因子称作限制因子。

例如干旱和半干旱地区,水分条件往往是植物生存的限制因子。

限制因子和限制强度随时间地点而变化,也因生物种类和其发育阶段不同而异。

即凡是限制其他生态因素对生命活动发挥正常显著作用的生态因素。

生态幅:生物在其生存过程中,对每一种生态因子都有其耐受的上限和下限,上下限之间就是生物对这种生态因子的耐受范围,或称作生态幅,其中包括最适生存范围,在这里生物生产发育得最好。

各种生物对生态因子的耐受范围不同,根据耐受范围的宽广或狭小,把生物分为广生态幅生物和狭生态幅生物。

生物圈讲解生物圈是指地球上所有生物及其所处的环境共同构成的一个复杂的生态系统。

它包括陆地、水域和大气层中的各种生物体,以及它们之间的相互作用关系。

本文将从不同角度介绍生物圈的组成和作用。

第一节:生物圈的概念和组成生物圈是指地球上所有生物体及其所处的环境共同构成的一个系统。

它由生物体、生物群落、生态系统和生物圈层组成。

生物体是指地球上的所有生物个体,包括动物、植物和微生物等。

生物群落是指在同一地域内由不同种类生物体组成的群体。

生态系统是指由生物体和它们所处环境之间的相互作用所构成的一个系统。

生物圈层是指地球上不同层次的大气圈、水圈和陆地圈。

第二节:生物圈的作用生物圈对地球上的环境和人类社会有着重要的影响和作用。

1. 生态平衡维持:生物圈中的各种生物体通过食物链和食物网的相互联系,形成了复杂而稳定的生态系统。

各个生物种群之间的相互作用使得生态系统能够自我调节和保持动态平衡。

2. 能源循环:生物圈中的光合作用是地球上能量循环的重要过程。

植物通过光合作用将太阳能转化为化学能,然后通过食物链传递给其他生物体。

同时,生物圈中的分解作用又将有机物分解为无机物,使得能量得以释放和循环利用。

3. 空气净化和氧气产生:生物圈中的植物通过光合作用吸收二氧化碳,释放出氧气,起到了空气净化和氧气产生的重要作用。

植物还能够吸收空气中的有害物质,净化空气质量。

4. 水循环和水质净化:生物圈中的植物通过蒸腾作用将水分蒸发到大气中,形成云和降水,参与了地球上水循环的过程。

同时,生物圈中的湿地、河流和海洋等生态系统也能够对水质进行净化和调节。

5. 保护土壤和防止水土流失:生物圈中的植物通过根系固定土壤,防止水土流失。

植物的死亡和腐解还能够提供养分,促进土壤肥沃。

6. 维持生物多样性:生物圈中的各种生物体构成了丰富的生物多样性。

生物多样性对维持生态系统的稳定性和抵抗能力至关重要,同时也对人类社会的发展有着重要的意义。

第三节:人类活动对生物圈的影响人类的活动对生物圈造成了一定的影响,其中包括生物资源的过度开采、森林砍伐、水污染、土地退化、气候变化等。

第七章讲稿生物圈第七章生物圈地球形成后,随着自然环境的演变,生物从无到有,从简单到复杂,从少到多。

与此同时,它们的分布空间也在扩大,从而在地球表面形成了一个非常活跃的生物圈。

生物圈是地球上所有生物及其生存空间的总称。

它位于大气底部、水圈和岩石圈的上部,厚度约为25公里,但大多数生物个体集中在地表上下100米范围内。

这些不同种类和形态的生物受自然环境的影响,但它们也相互关联,相互制约,形成各种生物群落。

它们已成为自然地理环境中最活跃、最引人注目的景观要素,并与自然环境相连,形成了一个多种物质循环和能量循环的实体系统——生态系统。

一方面,这些生态系统作为自然地理环境中的能量固定器和物质循环的主要推动者之一,对各种地理过程和自然景观的形成和发展产生了深远的影响。

另一方面,它们敏感地反映了自然地理环境的特征,成为自然地理环境的鲜明标志。

同时,生物的生产功能为人类提供了各种不可或缺的生活和生产手段,已成为人类赖以生存的自然资源之一。

第一节生物与环境关系概述一、生物学与环境关系的基本原理(一)地球上的生物界据估计,目前生物圈中有500种生物物种×104~1000×104或更多,140种已被命名或研究×104~170×104种。

对于复杂多样的生物有许多不同的分类方案。

美国的Weitek 将生物体分为五个领域:原核生物、原生动物、植物、真菌和动物。

从进化关系的角度来看,这五个圆圈显示了生物进化从简单到复杂、从低级到高级的基本趋势,以及三个主要的发展阶段——原核生物、真核单细胞生物和真核多细胞生物;在水平方向上,真菌被列为与动物和植物平行的单一边界,共同成为高等生物进化的三个主要方向(图7.1)。

(二)环境与生态因子环境是指特定生物体或生物群周围的一切事物的总和,包括直接或间接影响生物体或生物群生存的空间和各种因素。

生物环境一般可分为大环境和小环境。

大环境是指宇宙环境、地球环境和地区环境。

第十三章 生物圈、水圈、大气圈、岩石圈相互作用与地球表层系统第⼀一节地球表层系统的能量流动与能量平衡第二节地球表层系统的物质迁移与循环第三节地球表层自然环境的地域分异规律第四节土壤与土壤系统第五节喀斯特作用与喀斯特地貌第四节土壤与土壤系统土壤(soil):地球表面的一层疏松的物质,由各种颗粒状矿物质、有机物质、水分、空气、微生物等组成,能生长植物。

Soil is a natural body consisting of layers (soil horizons) that are primarily composed of minerals, mixed with at least some organic matter, which differ from their parent materials in their texture, structure, consistency, color, chemical, biological and other characteristics.2万倍显微镜下的高岭石土壤次生矿物的主要类型:次生盐类矿物:方解石、石膏、芒硝等;次生氧化物类:褐铁矿、赤铁矿、氧化铝、氧化锰、蛋白石等;次生铝硅酸盐类(粘土矿物):伊利石、蒙脱石、高岭石等。

腐殖化过程有机质在土壤中的类型及其转化关系吸 湿 水 毛 管 水 重 力 水土壤吸水力(atm) 10000 31 15 0.1 0无 效水 有 效 水 过 剩 水生 态 分 类二、土壤剖面与层次土壤垂直断面中土层(可包括母岩)序列的总和。

通常由人工挖掘而成,供观察和研究土壤形态特征用。

一般把土壤剖面视为相当于一个最小体积的土壤(a soil),即单个土体 (pedon);反之,自然界的土壤亦可视为由若干个单个土体所组成的聚合土体 (polypedon)。

剖面的形成和层次:在各种成土因素的影响下,原来的母岩或沉积物中的矿物质发生各种变化,并开始出现有机质。