原子吸收谱线的轮廓及其变宽

- 格式:ppt

- 大小:314.50 KB

- 文档页数:1

原子吸收光谱法基本原理【任务分析】通过日常生活中的实例,使学生自然地将样品、光、分析联系在一起,理解产生原子吸收光谱的原理。

【任务实施】1、原子吸收分光光度计的基本原理(1)共振线和吸收线任何元素的原子都由原子核和围绕原子核运动的电子组成。

这些电子按其能量的高低分层分布,而具有不同能级,因此一个原子可具有多种能级状态。

在正常状态下,原子处于最低能态(这个能态最稳定)称为基态。

处于基态的原子称基态原子。

基态原子受到外界能量(如热能、光能等)激发时,其外层电子吸收了一定能量而跃迁到不同能态,因此原子可能有不同的激发态。

当电子吸收一定能量从基态跃迁到能量最低的激发态时所产生的吸收谱线,称为共振吸收线,简称共振线。

当电子从第一激发态跃回基态时,则发射出同样频率的光辐射,其对应的谱线称为共振发射线,也简称共振线。

由于不同元素的原子结构不同,其共振线也因此各有其特征。

由于原子的能态从基态到最低激发态的跃迁最容易发生,因此对大多数元素来说,共振线也是元素的最灵敏线。

原子吸收光谱分析法就是利用处于基态的待测原子蒸气对从光源发射的共振发射线的吸收来进行分析的,因此元素的共振线又称分析线。

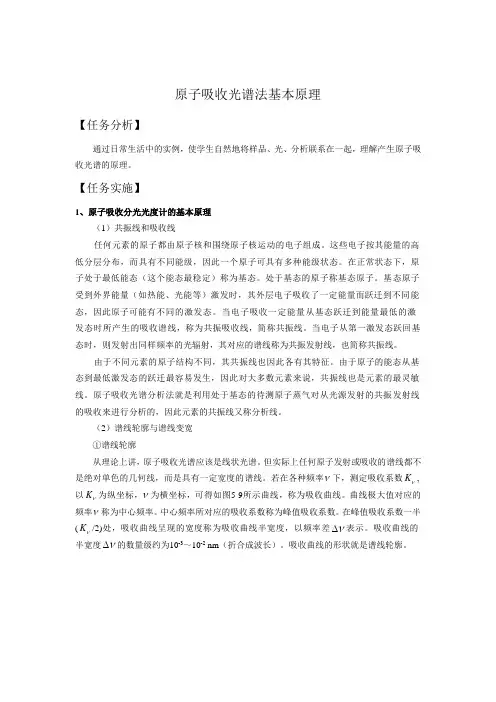

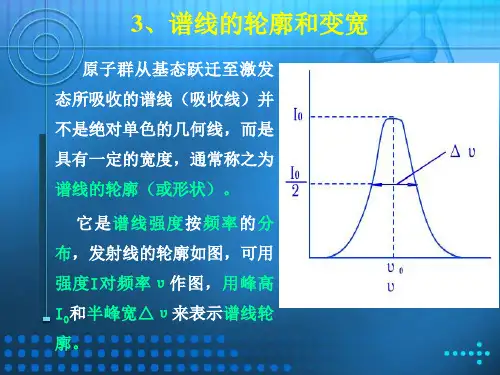

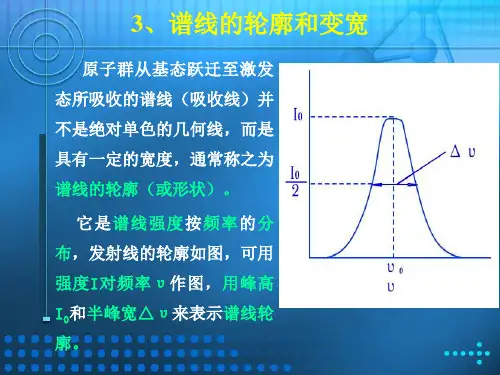

(2)谱线轮廓与谱线变宽①谱线轮廓从理论上讲,原子吸收光谱应该是线状光谱。

但实际上任何原子发射或吸收的谱线都不是绝对单色的几何线,而是具有一定宽度的谱线。

若在各种频率ν下,测定吸收系数νK, K为纵坐标,ν为横坐标,可得如图5-9所示曲线,称为吸收曲线。

曲线极大值对应的以ν频率ν称为中心频率。

中心频率所对应的吸收系数称为峰值吸收系数。

在峰值吸收系数一半(νK/2)处,吸收曲线呈现的宽度称为吸收曲线半宽度,以频率差ν∆表示。

吸收曲线的∆的数量级约为10-3~10-2 nm(折合成波长)。

吸收曲线的形状就是谱线轮廓。

半宽度ν②谱线变宽原子吸收谱线变宽原因较为复杂,一般由两方面的因素决定。

一方面是由原子本身的性质决定了谱线自然宽度;另一方面是由于外界因素的影响引起的谱线变宽。

原子吸收光谱分析基本要点:1. 了解影响原子吸收谱线轮廓的因素;2. 理解火焰原子化和高温石墨炉原子化法的基本过程;3. 了解原子吸收分光光度计主要部件及类型;4. 了解原子吸收分光光度法干扰及其抑制方法;5. 掌握原子吸收分光光度法的定量分析方法及实验条件选择原则。

第一节原子吸收光谱分析概述一、原子吸收光谱分析定义:根据物质产生的原子蒸气中待测元素的基态原子对光源特征辐射谱线吸收程度进行定量的分析方法。

二、原子吸收光谱分析的特点:(1 )灵敏度高:其检出限可达10 -9 g /ml (某些元素可更高);2 )选择性好:分析不同元素时,选用不同元素灯,提高分析的选择性;(3 )具有较高的精密度和准确度:试样处理简单。

第二节原子吸收光谱分析基本原理一、原子吸收光谱的产生及共振线在一般情况下,原子处于能量最低状态(最稳定态),称为基态( E 0 = 0 )当原子吸收外界能量被激发时,其最外层电子可能跃迁到较高的不同能级上,原子的这种运动状态称为激发态。

处于激发态。

出于激发态的电子很不稳定,一般在极短的时间(10-8-10 -7s)便跃回基态(或能量较低的激发态),并以电磁波的形式放出能量:A E=En-EO=h=hc/ 入共振发射线:电子从基态跃迁到能量最低的激发态时要吸收一定频率的光,它再跃迁回基态时,则发射出同样频率的光(谱线),这种谱线称为共振发射线共振吸收线:电子从基态跃迁至第一激发态所产生的吸收谱线称为共振吸收线。

共振线:共振发射线和共振吸收线都简称为共振线。

各种元素的原子结构和外层电子排布不同,不同元素的原子从基态激发至第一激发态(或由第一激发态跃迁返回基态)时,吸收(或发射)的能量不同,因而各种元素的共振线不同而各有其特征性,所以这种共振线是元素的特征谱线。

二、谱线轮廓与谱线变宽(一)吸收线轮廓若将一束不同频率,强度为10的平行光透过厚度为1cm的原子蒸汽时,一部分光被吸收,透射光的强度lv仍服从朗伯-比尔定律:式中:Kn——基态原子对频率为的光的吸收系数,它是光源辐射频率的n函数由于外界条件及本身的影响,造成对原子吸收的微扰,使其吸收不可能仅仅对应于一条细线,即原子吸收线并不是一条严格的几何线(单色I ),而是具有一定的宽度、轮廓,即透射光的强度表现为频率分布。

第五章原子吸收光谱法Chapter FiveAtomic Absorption SpectrumFor Short:AAS第一节基本原理一、原子吸收光谱分析概述1、原子吸收光谱的起源18世纪初,人们便开始观察和研究原子吸收光谱-----太阳光谱中的暗线。

1955年,澳大利亚物理学家瓦尔西发表了著名论文“原子吸收光谱在化学分析中的应用”,奠定了原子吸收光谱分析法的理论基础。

1955年,原子吸收光谱作为一种分析方法开始应用。

并在60年代得到迅速发展和普及。

2、什么是原子吸收光谱?溶液中的金属离子化合物在高温下能够解离成原子蒸气,两种形态间存在定量关系。

当光源发射出的特征波长光辐射通过原子蒸气时,原子中的外层电子吸收能量,特征谱线的光强度减弱。

光强度的变化符合朗伯-比耳定律,进行定量分析。

它是基于物质所产生的原子蒸气对特征谱线的吸收作用来进行定量分析的一种方法。

❖原子与分子一样,吸收特定能量后,产生基态→激发态跃迁;产生原子吸收光谱,即共振吸收。

❖原子由基态→第一激发态的跃迁,最易发生。

❖每种原子的核外电子能级分布不同,当产生由基态→第一激发态的跃迁时,吸收特定频率的辐射能量。

二、共振线:共振吸收线——电子从基态跃迁至第一激发态所产生的吸收谱线称为共振吸收线(简称共振线)。

共振发射线——电子从第一激发态再跃回基态时,则发射出同样频率的辐射,对应的谱线称为共振发射线(也简称共振线)。

原子的共振线的吸收共振线称为元素的特征谱线,因为:各种元素的原子结构和外层电子排布不同。

所以不同元素的原子从基态激发成第一激发态(或由第一激发态跃回基态)时,吸收(或发射)的能量不同,因此各种元素的共振线各有其特征性。

共振线又称为元素的灵敏线,因为:这种从基态到第一激发态的跃迁最容易发生,因此对大多数元素来说,共振线是指元素所有谱线中最灵敏的谱线。

在原子吸收光度法中,就是利用处于基态的待测原子蒸气对从光源发射的共振发射线的吸收来进行分析的。

原子光谱的展宽机制和描述方法作者:廖腊梅曹虹来源:《新校园·上旬刊》2017年第09期摘要:本文分析了原子谱线的展宽机制和描述方法,分别对自然展宽、多普勒展宽、赫鲁兹马克展宽和自吸展宽进行了研究。

这一研究对原子光谱法在实际应用中具有一定的参考价值。

关键词:原子光谱;谱线轮廓;展宽一、引言原子光谱是原子中的核外电子跃迁并辐射出光子而形成的光谱,根据光谱产生过程,可分为原子吸收光谱和原子发射光谱,通称为原子光谱。

原子吸收光谱法,英文为Atomic Absorption Spectroscopy(AAS),是根据某种元素的原子蒸气只能由符合条件的光子进行吸收的原理对原子进行检验的方法,被称为原子吸收分光光度法。

原子吸收现象在19世纪初才被注意到,原子吸收光谱法的基础测量到1955年才渐渐形成,该方法主要应用在对金属成分及含量的分析。

这种方法在19世纪60年代后得到进一步重视并迅速发展,逐渐成熟起来。

目前该方法可对钠、锂等70多种元素进行直接检测,主要应用于测量含有微量或少量元素的物质。

测量仪器简单实用,抗电磁干扰能力强,灵敏度高,精密度高,使用方便。

根据原子结构理论可知,当原子从一个能级跃迁到另一个能级时,会以光子的形式被辐射或吸收。

由于光源有不同能量状态的原子,在相同的时间内,相同的光源可以发出很多不同波长的谱线。

光谱就是描述这些不同谱线的波长和强度分布。

原子光谱线并非一条严格的几何曲线。

无论是辐射线或光子吸收线形成的谱线都有一定的外形,即谱线轮廓。

本文即对谱线轮廓产生的物理机制和描述方法进行分析讨论。

二、原子谱线的展宽谱线轮廓是指谱线强度根据频率的变化形成的几何曲线。

使用一定强度的光束照射等离子体原子蒸汽,通过测量穿过蒸气的光判断光的吸收强度。

人们总结出光吸收定律,即投射光强和入射光强满足指数衰减规律,衰减快慢与原子蒸汽厚度和吸收系数有关。

从光吸收定律可以看出,原子蒸汽对不同频率的光吸收不同,对中心频率吸收最大,而对两侧频率吸收逐渐减小,因此吸收光谱呈现倒钟形,称为吸收谱线的展宽。

原子吸收答案1. 引起原子谱线变宽的因素有哪些?对原子吸收光谱分析有什么影响?自然变宽:无外界因素影响时由于激发态原子有限寿命而使谱线具有的宽度。

(1) 多普勒变宽:又称热变宽,是由于原子无规则的热运动而导致的谱线变宽。

(2) 碰撞变宽(压力变宽),原子之间相互碰撞而引起的变宽称为碰撞变宽。

由于压力增大后这种变宽增大,也称为压力变宽。

分为洛伦兹(Lorentz)变宽和赫尔兹马(Holtsmark ) 变宽。

(3)场致变宽(电场致宽、磁场致宽):在外界电场或磁场的作用下,引起原子核外层电子能级分裂而使谱线变宽现象称为场致变宽。

由于磁场作用引起谱线变宽,称为Zeeman (塞曼)变宽。

(4) 自吸变宽:谱线自吸引起的变宽称为自吸变宽。

在分析测试工作中,谱线的变宽往往会导致原子吸收分析的灵敏度下降。

2.什么是积分吸收和峰值吸收?在原子吸收光谱分析中,什么情况下可以用峰值吸收代替积分吸收?积分吸收:吸收线轮廓内的总面积即吸收系数对频率的积分。

(在原子吸收光谱分析中,把测量气态基态原子吸收共振线的总能量称为积分吸收测量法)峰值吸收:测量吸收线的峰值的吸收。

以峰值吸收测量代替积分吸收测量的必要条件:①锐线光源辐射的发射线与原子吸收线的中心频率υ0(或波长λ)完全一致;②锐线光源发射线的半宽度比吸收线的半宽度更窄,一般为吸收线半宽度的1/5~l/10。

3.简述原子吸收光谱仪的主要组成部件及其作用。

仪器主要由五部分组成。

锐线光源(空心阴极灯,发射谱线宽度很窄的元素共振线)原子化器(将试样蒸发并使待测定元素转化为基态原子蒸气)分光系统(使锐线光源辐射的共振发射线能正确地通过或聚焦于原子化区,并把透过光聚焦于单色器的入射狭缝。

并且待测元素的吸收线与邻近谱线分开)检测系统(的作用是将待测光信号转换成电信号,经过检波放大、数据处理后显示结果)电源同步调制系统(将光源与检波放大器的电源进行同步调制,一方面可以扣除原子化器(火焰)中由于原子发射、分子发射和自然光所产生相对恒定的直流电信号的干扰;另一方面脉冲供电以很小的平均灯电流,就能获得很高强度的锐线辐射,改善了放电特性,提高了信噪比,延长了灯的寿命)4在原子吸收光谱仪中,为什么使用锐线光源?空心阴极灯为什么能发射出强度比较大的锐线光源?以峰值吸收测量代替积分吸收测量的必要条件:锐线光源辐射的发射线与原子吸收线的中心频率υ0(或波长λ0)完全一致;② 锐线光源发射线的半宽度比吸收线的半宽度更窄,一般为吸收线半宽度的1/5~l/10。

第4章原子吸收光谱法4.1 内容提要4.1.1 基本概念原子吸收光谱法──基于待测元素的基态原子在蒸气状态对原子共振辐射的吸收程度来确定物质含量的分析方法。

自然宽度──没有外界影响时,谱线仍有一定的宽度,称为自然宽度。

多普勒(Doppler)变宽──又称热变宽,是由于原子不规则的热运动引起的变宽,通常在原子吸收光谱法测量条件下,多普勒变宽是影响原子吸收光谱线宽度的主要因素之一。

压力变宽──由于原子吸收区气体原子之间相互碰撞导致的谱线变宽。

根据碰撞的原子不同又分为:洛伦兹(Lorentz)变宽和赫尔兹马克(Holtsmark)变宽。

洛伦兹变宽──是指待测元素原子与其它种粒子碰撞引起的变宽,它随原子区内气体压力增大和温度升高而增大。

赫尔兹马克变宽──是指待测元素原子之间相互碰撞而引起的变宽,也称共振变宽,只有在待测元素的浓度高时才起作用。

积分吸收──在吸收线轮廓内,吸收系数的积分称为积分吸收系数,简称积分吸收,它表示吸收的全部能量。

积分吸收与原子蒸气中吸收辐射的原子数成正比。

峰值吸收──吸收线中心波长处的吸收系数为峰值吸收系数,简称峰值吸收。

在温度不太高的火焰条件下,峰值吸收系数与火焰中待测元素的原子浓度成正比。

锐线光源──是发射线半宽度大大小于吸收线半宽度的光源,如空心阴极灯。

化学计量焰──由于燃气与助燃气之比与化学反应计量关系相近,又称其为中性焰。

这类火焰温度高、稳定、干扰小、背景低,适合于许多元素的测定。

富燃焰──指燃气大于化学计量焰的火焰。

其特点是燃烧不完全,温度略低于化学计量焰,具有还原性,适合于易形成难解离氧化物的元素测定,但它的干扰较多,背景高。

贫燃焰──指助燃气大于化学计量焰的火焰。

它的温度较低,有较强的氧化性,有利于测定易解离、易电离的元素,如碱金属。

特征浓度──在火焰原子吸收中常用特征浓度c c 来表示分析灵敏度。

所谓特征浓度即为能产生1%吸收(即吸光度值为0.0044)信号时所对应的待测元素的浓度(单位为μg·mL -1/1%)。

原子吸收光谱线变宽的因素

原子吸收光谱线变宽的因素有以下几个:

1.自然线宽:原子在基态时,其电子具有一定的能量范围,会导致光谱线的变宽;同时,由于光子的能量具有不确定性,也会导致光谱线的变宽。

2.温度效应:温度的升高会导致原子的热运动增加。

热运动会使原子所处的位置发生变化,导致不同位置的原子对光子的响应发生微小的变化,从而使谱线宽度增大。

3.多晶效应:原子在晶格中运动会出现不同的速度和方向,在这种情况下,原子吸收和发射的光子仅限于原子在一定时刻的位置和速度,从而使谱线宽度增大。

4.相对论效应:对于速度接近光速的粒子(如电子),与其相互作用的光子的能量将随着相对运动而发生变化,由于原子核内的电子具有很高的运动速度,这种相对论效应将对光谱线产生显著影响,使其变宽。

5.分子碰撞效应:在原子与分子碰撞的情况下,原子核与周围的

分子之间会发生相互作用,从而产生光谱线的变宽效应。

在实际应用中,这些原因可能同时发生,导致谱线的宽度变宽,因此,需要采取一些方法对谱线进行分析和修正,从而得到更加准确的数据。

原子吸收多普勒变宽

原子吸收多普勒变宽是指在原子吸收光谱中,物体的动态运动引起的多普勒效应对光谱线形的改变。

当一个物体靠近观察者时,它发出的光波的频率增加,而当一个物体远离观察者时,它发出的光波的频率减小。

这种频率的变化称为多普勒频移,是根据光波相对于观察者的运动而变化的。

在原子吸收光谱中,原子通过吸收光波的能量,从低能级跃迁到高能级。

吸收光谱的峰值对应于光波能量与原子能级差的频率。

然而,原子的多普勒运动会导致吸收光谱线的展宽,即谱线变宽。

原子吸收多普勒变宽的原理是,原子在吸收光波时,由于其自身的热运动而导致能量的随机变化,这使得原子吸收光波的频率分布在一个范围内,而不是只有一个确定的频率。

因此,原子吸收光谱线的宽度增加,谱线变宽。

原子吸收多普勒变宽对于光谱分析和激光技术有重要影响。

例如,在激光冷却和激光束收缩等实验中,需要考虑原子吸收多普勒变宽的影响,以确定激光的频率和功率的适当选择。

此外,在光谱分析中,原子吸收多普勒变宽可以提供有关原子的速度分布和温度的信息。

原子吸收轮廓线的表征

原子吸收轮廓线是指原子吸收光谱线在频率或波长上的分布。

表征原子吸收轮廓线的参数主要有两个:中心波长和半宽度。

1. 中心波长:中心波长是由原子能级决定的,它是吸收光谱线的一个特征参数。

原子吸收光谱线的中心波长通常位于原子能级的吸收边缘附近。

2. 半宽度:半宽度是指在中心波长的地方,吸收光谱线轮廓上极大吸收系数一半处的两点之间的频率差或波长差。

半宽度受多种因素的影响,如激发态原子的平均寿命、多普勒效应等。

此外,在原子吸收光谱中,吸收线的轮廓还受到自然宽度、多普勒变宽等因素的影响。

自然宽度是由激发态原子的平均寿命决定的,而多普勒变宽则是由原子相对于观测器的杂乱无章的热运动引起的。

这些因素共同决定了原子吸收轮廓线的形状。

总之,原子吸收轮廓线的表征主要通过中心波长和半宽度这两个参数来进行。

不同原子吸收谱线的轮廓特征取决于各种因素,如原子能级、激发态原子的平均寿命、多普勒效应等。