温病中的清下补法上、下姜良

- 格式:ppt

- 大小:873.00 KB

- 文档页数:1

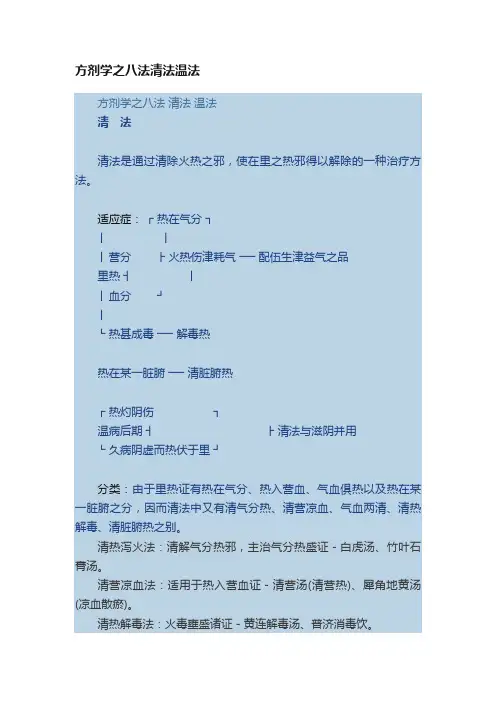

方剂学之八法清法温法方剂学之八法清法温法清法清法是通过清除火热之邪,使在里之热邪得以解除的一种治疗方法。

适应症:┌ 热在气分┐│││ 营分├ 火热伤津耗气── 配伍生津益气之品里热┤││ 血分┘│└ 热甚成毒── 解毒热热在某一脏腑── 清脏腑热┌ 热灼阴伤┐温病后期┤├ 清法与滋阴并用└ 久病阴虚而热伏于里┘分类:由于里热证有热在气分、热入营血、气血俱热以及热在某一脏腑之分,因而清法中又有清气分热、清营凉血、气血两清、清热解毒、清脏腑热之别。

清热泻火法:清解气分热邪,主治气分热盛证-白虎汤、竹叶石膏汤。

清营凉血法:适用于热入营血证-清营汤(清营热)、犀角地黄汤(凉血散瘀)。

清热解毒法:火毒壅盛诸证-黄连解毒汤、普济消毒饮。

不同的名词,可以有理解它的一个含义。

中医对于热的问题,提法很复杂,这里用这个说法,那里用那个说法,你想要完全给它规范,很难。

因为小生产形式形成的内容,历代医家并没有在一起,看过一个什么规定的文件,或者商量过。

但是在各自理解过程当中,他们有很多共性,共性逐渐地归纳出来。

你比如热证,实热证,虚热证两大类。

实热证里面的提法有一些常见提法,这里我列了一些。

有的时候我们称为经热,比如阳明经热,肝经有热,这个热,一般称为散漫之热。

而中医这个热,并不是光是指的体温的变化,包括体温变化。

也包括了临床症状表现中间,性是属于热的,热像,那提到经热,一般这种热像涉及范围较广。

经热,比如说肝经有热,从开始胁肋灼痛,一直到上面,伴随头疼,目赤,肝胆为一个系统,到咽干口苦,经络循行和脏腑所主系统,上面广泛存在的热像,一般称为经热。

有比如讲阳明经热,那指的阳明主肌肉,那整个肌肉这个层次的较高的发热,像白虎汤证,阳明经热,它涉及范围,全身性发热。

这个层次不在表,而在什么?开始里热,气分之热,具体讲肌热,所以用石膏可以解肌透热。

解肌清热,又有辛透的特点。

辛甘大寒。

郁热,一般提出来,比如热郁胸膈,热郁肝胆,热郁胃肠,局部的,它往往一般都不以体温升高为特征,而以热像为根据了。

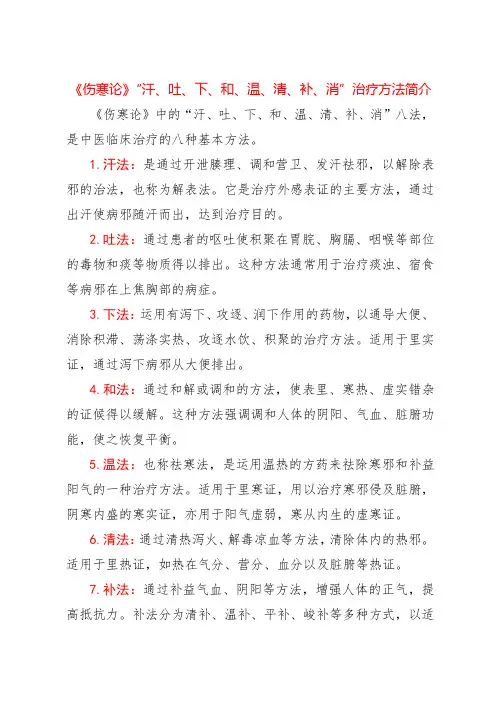

《伤寒论》“汗、吐、下、和、温、清、补、消”治疗方法简介《伤寒论》中的“汗、吐、下、和、温、清、补、消”八法,是中医临床治疗的八种基本方法。

1.汗法:是通过开泄腠理、调和营卫、发汗祛邪,以解除表邪的治法,也称为解表法。

它是治疗外感表证的主要方法,通过出汗使病邪随汗而出,达到治疗目的。

2.吐法:通过患者的呕吐使积聚在胃脘、胸膈、咽喉等部位的毒物和痰等物质得以排出。

这种方法通常用于治疗痰浊、宿食等病邪在上焦胸部的病症。

3.下法:运用有泻下、攻逐、润下作用的药物,以通导大便、消除积滞、荡涤实热、攻逐水饮、积聚的治疗方法。

适用于里实证,通过泻下病邪从大便排出。

4.和法:通过和解或调和的方法,使表里、寒热、虚实错杂的证候得以缓解。

这种方法强调调和人体的阴阳、气血、脏腑功能,使之恢复平衡。

5.温法:也称祛寒法,是运用温热的方药来祛除寒邪和补益阳气的一种治疗方法。

适用于里寒证,用以治疗寒邪侵及脏腑,阴寒内盛的寒实证,亦用于阳气虚弱,寒从内生的虚寒证。

6.清法:通过清热泻火、解毒凉血等方法,清除体内的热邪。

适用于里热证,如热在气分、营分、血分以及脏腑等热证。

7.补法:通过补益气血、阴阳等方法,增强人体的正气,提高抵抗力。

补法分为清补、温补、平补、峻补等多种方式,以适

应不同体质和病情的需要。

8.消法:通过消食导滞、行气活血、化痰利水、软坚散结等方法,使气、血、痰、食、水、虫等所结成的有形之邪渐消缓散。

这种方法适用于气、血、痰、湿、食等所致的积聚、瘕、痞、肿等病证。

这八种治法并非孤立使用,而是根据病情的需要,灵活运用,相互配合,以达到最佳的治疗效果。

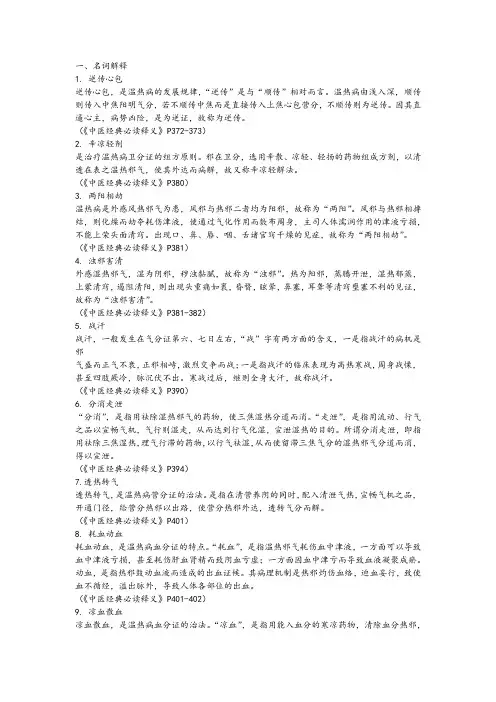

一、名词解释1. 逆传心包逆传心包,是温热病的发展规律,“逆传”是与“顺传”相对而言。

温热病由浅入深,顺传则传入中焦阳明气分,若不顺传中焦而是直接传入上焦心包营分,不顺传则为逆传。

因其直逼心主,病势凶险,是为逆证,故称为逆传。

(《中医经典必读释义》P372-373)2. 辛凉轻剂是治疗温热病卫分证的组方原则。

邪在卫分,选用辛散、凉轻、轻扬的药物组成方剂,以清透在表之温热邪气,使其外达而病解,故又称辛凉轻解法。

(《中医经典必读释义》P380)3. 两阳相劫温热病是外感风热邪气为患,风邪与热邪二者均为阳邪,故称为“两阳”。

风邪与热邪相摶结,则化燥而劫夺耗伤津液,使通过气化作用而敷布周身,主司人体濡润作用的津液亏损,不能上荣头面清窍。

出现口、鼻、唇、咽、舌诸官窍干燥的见症,故称为“两阳相劫”。

(《中医经典必读释义》P381)4. 浊邪害清外感湿热邪气,湿为阴邪,秽浊黏腻,故称为“浊邪”。

热为阳邪,蒸腾开泄,湿热郁蒸,上蒙清窍,遏阻清阳,则出现头重痛如裹,昏瞀,眩晕,鼻塞,耳聋等清窍壅塞不利的见证,故称为“浊邪害清”。

(《中医经典必读释义》P381-382)5. 战汗战汗,一般发生在气分证第六、七日左右,“战”字有两方面的含义,一是指战汗的病机是邪气盛而正气不衰,正邪相峙,激烈交争而战;一是指战汗的临床表现为高热寒战,周身战慄,甚至四肢厥冷,脉沉伏不出。

寒战过后,继则全身大汗,故称战汗。

(《中医经典必读释义》P390)6. 分消走泄“分消”,是指用祛除湿热邪气的药物,使三焦湿热分道而消。

“走泄”,是指用流动、行气之品以宣畅气机,气行则湿走,从而达到行气化湿,宣泄湿热的目的。

所谓分消走泄,即指用祛除三焦湿热,理气行滞的药物,以行气祛湿,从而使留滞三焦气分的湿热邪气分道而消,得以宣泄。

(《中医经典必读释义》P394)7.透热转气透热转气,是温热病营分证的治法。

是指在清营养阴的同时,配入清泄气热,宣畅气机之品,开通门径,给营分热邪以出路,使营分热邪外达,透转气分而解。

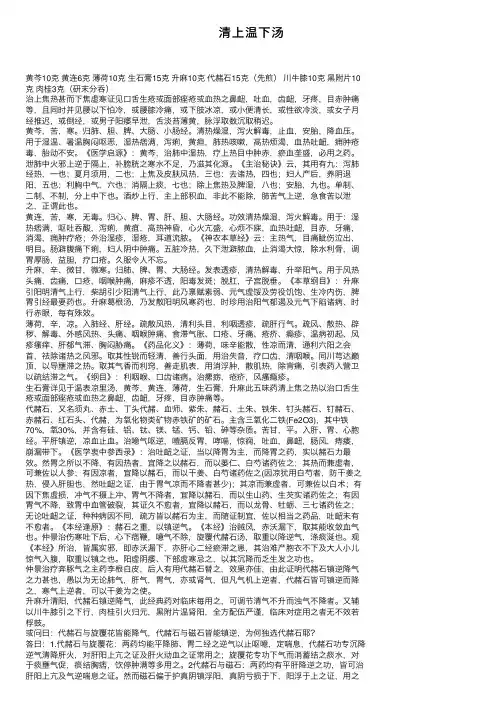

清上温下汤黄芩10克黄连6克薄荷10克⽣⽯膏15克升⿇10克代赭⽯15克(先煎)川⽜膝10克⿊附⽚10克⾁桂3克(研末分吞)治上焦热甚⽽下焦虚寒证见⼝⾆⽣疮或⾯部痤疮或⾎热之⿐衄,吐⾎,齿衄,⽛疼,⽬⾚肿痛等,且同时并见腰以下怕冷,或腰膝冷痛,或下肢冰凉,或⼩便清长,或性欲冷淡,或⼥⼦⽉经推迟,或倒经,或男⼦阳痿早泄,⾆淡苔薄黄,脉浮取数沉取稍迟。

黄芩,苦,寒。

归肺、胆、脾、⼤肠、⼩肠经。

清热燥湿,泻⽕解毒,⽌⾎,安胎,降⾎压。

⽤于湿温、暑温胸闷呕恶,湿热痞满,泻痢,黄疸,肺热咳嗽,⾼热烦渴,⾎热吐衄,痈肿疮毒,胎动不安。

《医学启源》:黄芩,治肺中湿热,疗上热⽬中肿⾚,瘀⾎垄盛,必⽤之药。

泄肺中⽕邪上逆于隔上,补膀胱之寒⽔不⾜,乃滋其化源。

《主治秘诀》云,其⽤有九:泻肺经热,⼀也;夏⽉须⽤,⼆也;上焦及⽪肤风热,三也:去诸热,四也;妇⼈产后,养阴退阳,五也;利胸中⽓,六也;消隔上痰,七也;除上焦热及脾湿,⼋也;安胎,九也。

单制、⼆制、不制,分上中下也。

酒炒上⾏,主上部积⾎,⾮此不能除,肺苦⽓上逆,急⾷苦以泄之,正谓此也。

黄连,苦,寒,⽆毒。

归⼼、脾、胃、肝、胆、⼤肠经。

功效清热燥湿,泻⽕解毒。

⽤于:湿热痞满,呕吐吞酸,泻痢,黄疽,⾼热神昏,⼼⽕亢盛,⼼烦不寐,⾎热吐衄,⽬⾚,⽛痛,消渴,痈肿疗疮;外治湿疹,湿疮,⽿道流脓。

《神农本草经》云:主热⽓,⽬痛眦伤泣出,明⽬。

肠澼腹痛下痢,妇⼈阴中肿痛。

五脏冷热,久下泄澼脓⾎,⽌消渴⼤惊,除⽔利⾻,调胃厚肠,益胆,疗⼝疮。

久服令⼈不忘。

升⿇,⾟、微⽢,微寒。

归肺、脾、胃、⼤肠经。

发表透疹,清热解毒,升举阳⽓。

⽤于风热头痛,齿痛,⼝疮,咽喉肿痛,⿇疹不透,阳毒发斑;脱肛,⼦宫脱垂。

《本草纲⽬》:升⿇引阳明清⽓上⾏,柴胡引少阳清⽓上⾏,此乃禀赋素弱、元⽓虚馁及劳役饥饱、⽣冷内伤,脾胃引经最要药也。

升⿇葛根汤,乃发散阳明风寒药也,时珍⽤治阳⽓郁遏及元⽓下陷诸病、时⾏⾚眼,每有殊效。

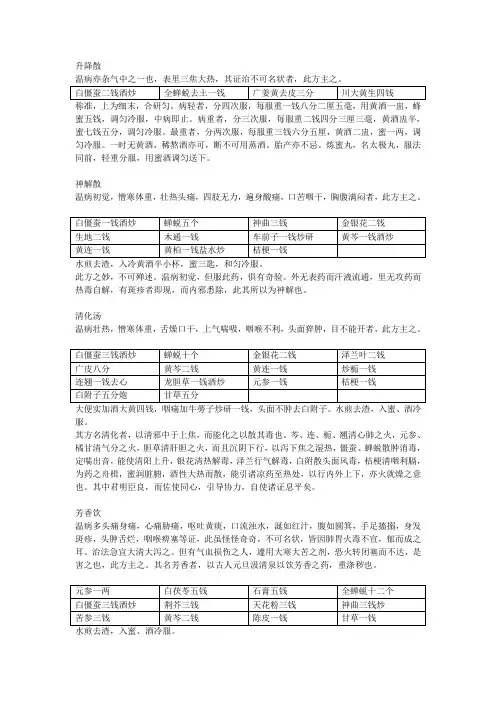

升降散称准,上为细末,合研匀。

病轻者,分四次服,每服重一钱八分二厘五毫,用黄酒一盅,蜂蜜五钱,调匀冷服,中病即止。

病重者,分三次服,每服重二钱四分三厘三毫,黄酒盅半,蜜七钱五分,调匀冷服。

最重者,分两次服,每服重三钱六分五厘,黄酒二盅,蜜一两,调匀冷服。

一时无黄酒,稀熬酒亦可,断不可用蒸酒。

胎产亦不忌。

炼蜜丸,名太极丸,服法同前,轻重分服,用蜜酒调匀送下。

神解散温病初觉,憎寒体重,壮热头痛,四肢无力,遍身酸痛,口苦咽干,胸腹满闷者,此方主之。

水煎去渣,入冷黄酒半小杯,蜜三匙,和匀冷服。

此方之妙,不可殚述。

温病初觉,但服此药,俱有奇验。

外无表药而汗液流通,里无攻药而热毒自解,有斑疹者即现,而内邪悉除,此其所以为神解也。

清化汤温病壮热,憎寒体重,舌燥口干,上气喘吸,咽喉不利,头面猝肿,目不能开者,此方主之。

服。

其方名清化者,以清邪中于上焦,而能化之以散其毒也。

芩、连、栀、翘清心肺之火,元参、橘甘清气分之火,胆草清肝胆之火,而且沉阴下行,以泻下焦之湿热,僵蚕、蝉蜕散肿消毒,定喘出音,能使清阳上升,银花清热解毒,泽兰行气解毒,白附散头面风毒,桔梗清咽利膈,为药之舟楫,蜜润脏腑,酒性大热而散,能引诸凉药至热处,以行内外上下,亦火就燥之意也。

其中君明臣良,而佐使同心,引导协力,自使诸证息平矣。

芳香饮温病多头痛身痛,心痛胁痛,呕吐黄痰,口流浊水,涎如红汁,腹如圆箕,手足搐搦,身发斑疹,头肿舌烂,咽喉痹塞等证,此虽怪怪奇奇,不可名状,皆因肺胃火毒不宣,郁而成之耳。

治法急宜大清大泻之。

但有气血损伤之人,遽用大寒大苦之剂,恐火转闭塞而不达,是害之也,此方主之。

其名芳香者,以古人元旦汲清泉以饮芳香之药,重涤秽也。

水煎去渣,入蜜、酒冷服。

大清凉散温病表里三焦大热,胸满胁痛,耳聋目赤,口鼻出血,唇干舌燥,口苦自汗,咽喉肿痛,谵语狂乱者,此方主之。

水煎去渣,入蜜三匙,冷米酒半小杯,童便半小杯,和匀冷服。

此方通泻三焦之热,其用童便者,恐不得病者小便也。

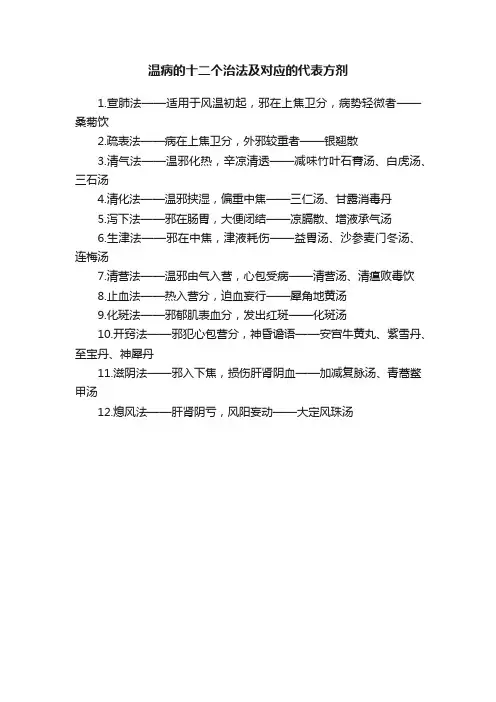

温病的十二个治法及对应的代表方剂

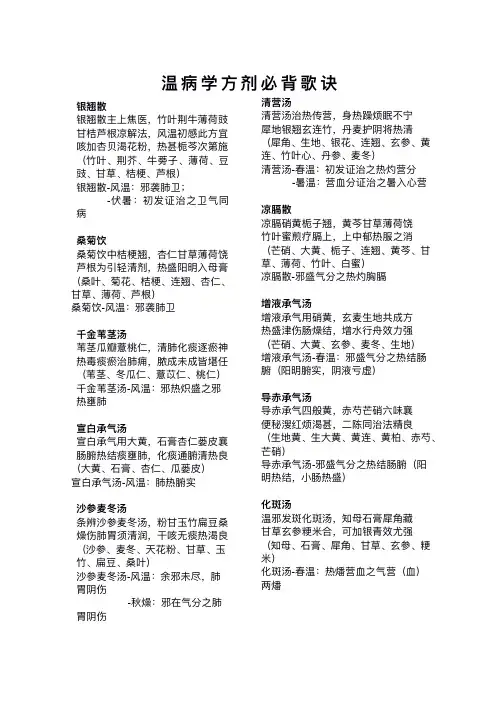

1.宣肺法——适用于风温初起,邪在上焦卫分,病势轻微者——桑菊饮

2.疏表法——病在上焦卫分,外邪较重者——银翘散

3.清气法——温邪化热,辛凉清透——减味竹叶石膏汤、白虎汤、三石汤

4.清化法——温邪挟湿,偏重中焦——三仁汤、甘露消毒丹

5.泻下法——邪在肠胃,大便闭结——凉膈散、增液承气汤

6.生津法——邪在中焦,津液耗伤——益胃汤、沙参麦门冬汤、连梅汤

7.清营法——温邪由气入营,心包受病——清营汤、清瘟败毒饮

8.止血法——热入营分,迫血妄行——犀角地黄汤

9.化斑法——邪郁肌表血分,发出红斑——化斑汤

10.开窍法——邪犯心包营分,神昏谵语——安宫牛黄丸、紫雪丹、至宝丹、神犀丹

11.滋阴法——邪入下焦,损伤肝肾阴血——加减复脉汤、青蒿鳖甲汤

12.熄风法——肝肾阴亏,风阳妄动——大定风珠汤。

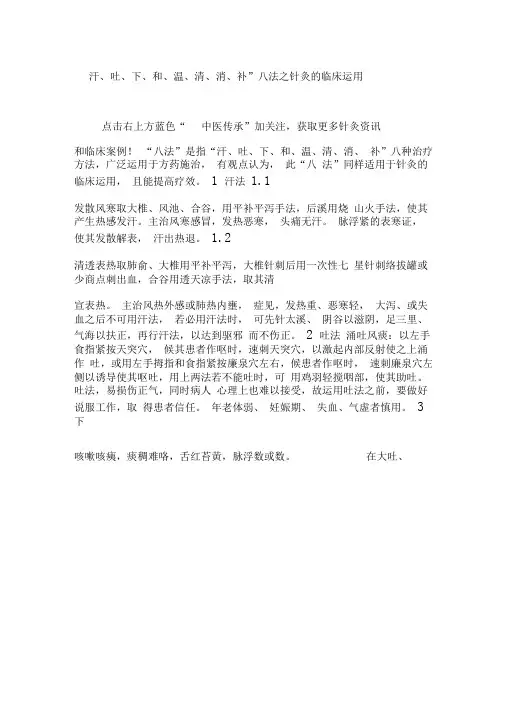

汗、吐、下、和、温、清、消、补”八法之针灸的临床运用点击右上方蓝色“中医传承”加关注,获取更多针灸资讯和临床案例!“八法”是指“汗、吐、下、和、温、清、消、补”八种治疗方法,广泛运用于方药施治,有观点认为,此“八法”同样适用于针灸的临床运用,且能提高疗效。

1 汗法1.1发散风寒取大椎、风池、合谷,用平补平泻手法,后溪用烧山火手法,使其产生热感发汗。

主治风寒感冒,发热恶寒,头痛无汗。

脉浮紧的表寒证,使其发散解表,汗出热退。

1.2清透表热取肺俞、大椎用平补平泻,大椎针刺后用一次性七星针刺络拔罐或少商点刺出血,合谷用透天凉手法,取其清宣表热。

主治风热外感或肺热内壅,症见,发热重、恶寒轻,大泻、或失血之后不可用汗法,若必用汗法时,可先针太溪、阴谷以滋阴,足三里、气海以扶正,再行汗法,以达到驱邪而不伤正。

2 吐法涌吐风痰:以左手食指紧按天突穴,候其患者作呕时,速刺天突穴,以激起内部反射使之上涌作吐,或用左手拇指和食指紧按廉泉穴左右,候患者作呕时,速刺廉泉穴左侧以诱导使其呕吐,用上两法若不能吐时,可用鸡羽轻搅咽部,使其助吐。

吐法,易损伤正气,同时病人心理上也难以接受,故运用吐法之前,要做好说服工作,取得患者信任。

年老体弱、妊娠期、失血、气虚者慎用。

3 下咳嗽咳痍,痰稠难咯,舌红苔黄,脉浮数或数。

在大吐、法3.1 清肠导滞取天枢、足三里、中脘、小肠俞用泻法,以导滞通便。

主治湿热阻滞,腹痛里急后重,下痢赤白粘液的湿热中阻证。

3.2 健脾消导取上脘、中脘、脾俞用平补平泻法。

主治胃脘胀痛,暖腐吞酸,或呕吐不消化食物,其昧腐臭,吐后痛减,不思饮食,大便不爽,苔厚腻,脉滑的食积停滞证。

起到健脾助运,消积化滞。

取其通因通用。

3.3 泻热通便取天枢、大肠俞、足三里、太冲用泻法。

针感向下传导。

主治胃肠积热,腹痛拒按,大便秘结等症。

3.4 温下寒实取小肠俞、大肠俞、天枢、关元。

先灸后针或采用温针灸方法,用泻法,适用于寒实秘结之证,使其寒实温通而下。

温病轻法频下名词解释

摘要:

1.温病轻法简介

2.温病轻法的特点

3.温病轻法的治疗范围

4.温病轻法的名词解释

5.温病轻法的现代应用

正文:

温病轻法是中医学中一种重要的治疗方法,它是以调节人体阴阳平衡为主要目标,通过轻微的刺激来激发人体自身的免疫力和自愈能力,从而达到治疗疾病的目的。

温病轻法的主要特点在于其治疗方式的轻柔和温和。

它主张通过刺激人体的穴位和经络,来调节人体的气血运行,从而达到治疗疾病的效果。

这种治疗方法具有无痛苦、无创伤、安全有效的优点,因此在中医学中备受推崇。

温病轻法的治疗范围非常广泛,它不仅可以用于治疗各种温病,如感冒、发热、咳嗽等,还可以用于治疗一些慢性疾病,如高血压、糖尿病等。

此外,温病轻法还可以用于保健和养生,提高人体的免疫力和抵抗力。

在温病轻法中,有一些名词需要解释。

首先是“温病”,它指的是由外邪入侵引起的一类疾病,主要表现为发热、头痛、咳嗽等症状。

其次是“轻法”,它指的是治疗方法的轻柔和温和,不使用过于强烈的刺激。

温病轻法在现代医学中仍然有着广泛的应用。

它不仅可以作为中医治疗的主要手段,还可以与西医治疗相结合,提高治疗效果。

滋补中的清补、温补和峻补,区别很大,辩证对待鶴崧玥和来源阅717转32016-11-05 分享收藏清补法清补法也叫清滋法,是补而兼清的一种治法,常用生地、麦冬、天冬和白芍之类药物。

这一治法多用于外感温热病后,腭津耗损而邪热又未净的情况。

老年人病后,体力有待康复,不少人确有肺胃津液耗损的现象,这就很适用于清养肺胃之阴的这一治法。

如张伸景《金匮要略》的麦门冬汤(麦门冬、人参、半夏、甘草、粳米、大枣),《伤寒论》的竹叶石膏汤(竹叶、石膏、麦冬、半夏、粳米、人参,甘草),以及叶天士的养胃汤(沙参,麦冬、玉竹、花粉、桑叶、白芍、山药、甘草)等方,都是照顾到肺胃之阴的。

石斛、生地很常用,用石斛的指征是舌光红或淡红而缺少阴津。

当然,若无阴伤表现,随便开清养肺胃之阴的方药,也是不适合的。

肺胃之阴是津液,和心肝脾肾之阴是血液两者不同。

自然,对待伤阴、伤血这两种情况,在方药的选用上也应有区别。

例如,养心阴可用清燥养荣汤(四物汤减川芎之燥,并有麦冬、炙草和花粉),复脉汤也可以用(方见《温病条辨》一书)。

养肝阴则以一贯煎为好。

养脾阴可用慎柔养真汤(党参、黄芪、白术、石莲予、山药、麦冬、白芍、甘草、五味子。

方见《慎柔五书》);其煎法要求弃去头煎而服二、三煎,这主要是取清补脾阴,甘淡滋脾之作用。

滋肾阴主要是清滋内肾,可以选用黄连阿胶鸡子黄汤,六味地黄汤合犀角地黄汤等。

清滋脑肾一般说要用粘腻有形浓厚之品,如加味大补阴煎,取其滋慎之意;也可用六味地黄汤加三胶(阿胶、鹿胶、龟板胶)。

方药之应用,各有适应症,不能乱来。

有的肾阴虚病人用动物性滋补药长期调理为好,也有的则以植物药为好,这要按病情给药。

清补要清而不凉。

因为病后阴阳俱伤,凉了不合适。

同时,还要注意做到滋而不腻,否则会有碍于脾胃,更谈不上吸收完全了。

这也就是说要照顾脾肾,因为阴虚的病人常常阳也不足,用凉药可能伤肾阳和脾阳。

温补法温补就是指的补阳,是针对阳虚而用的。

如附子、干姜和肉桂之类就是温而兼补的药物。

温病条辨归纳总结温病作为中医学中的一个重要理论体系,以其独特的理论思维和治疗方法在中医临床应用中发挥着重要作用。

本文将对温病的条辨进行归纳总结,旨在帮助读者更好地理解和运用温病理论。

一、温病的概念和分类温病是中医学中的一类外感病,又称“温邪病”。

温病主要包括两大类:外感温病和内伤温病。

外感温病是指人体受到外界温邪的侵袭导致的疾病,如感冒、流感等;内伤温病则是由内因内伤所致,如肺炎、胃炎等。

二、温病的病因与发病机制温病的病因主要是外界的温邪,也可以是内因导致的内伤。

而温邪进入人体后,通过侵袭脏腑经络,破坏正气和防御系统的功能,导致病理变化。

温病的发病机制主要有三个方面:邪气侵犯,正气失调以及脏腑功能紊乱。

三、温病的症状和体征特点温病的症状和体征特点多种多样,主要根据患者的具体病情而定。

一般来说,温病的主要症状包括发热、恶寒、头痛、咳嗽、咽痛等。

此外,还会出现舌苔黄腻、脉象浮数等特点。

四、温病的辨证要点在治疗温病时,中医强调辨证求因,根据患者的具体体质和症状,进行辨证施治。

温病的辨证要点主要有温热辨、寒邪辨、病位辨、气血辨等。

通过准确的辨证可以为后续的治疗提供指导。

五、温病治疗的原则和方法中医治疗温病的原则主要包括解表、清邪、扶正、调理等。

在具体的治疗方法上,可以采用药物治疗、针灸疗法、中药汤剂等。

另外,还可以结合食疗、按摩、气功等辅助疗法,提高治疗效果。

六、温病的预防和养生对于温病的预防和养生,中医强调大力提高人体的自身免疫力,增强抵抗力。

养生方面,可以通过合理饮食、适当锻炼、调节情绪等来提高身体的健康水平,降低患病的风险。

七、温病疗效评估和随访在治疗温病时,及时评估疗效并进行随访是非常重要的。

这可以帮助医生更好地了解患者的病情变化,调整治疗方案,并且向患者提供科学的指导和建议,以促进康复。

八、温病理论的临床应用温病理论在中医临床应用中具有广泛的应用价值。

无论是治疗感冒、发热等外感温病,还是肺炎、胃炎等内伤温病,温病理论都可以为中医师提供参考和指导,提高治疗效果。

中医调理身体,八法解析大全中医所谓的八法,是指温、补、清、消、汗、吐、下、和八种。

只要能够妥善运用,即使病情複杂,也能够从容应付了。

下面分别说一下何谓八法?温法:对寒邪,得寒则温之。

寒则凝,温则行。

温法是治疗寒证的一种方法,主要作用是祛寒邪,使阳气恢复。

经常使用的是一些温热的药物。

温法根据寒病发生的部位不同而分为三种,即温经散寒、温中祛寒和回阳救逆。

以温性食材驱除体内的寒冷,补益阳气及温中散寒,适合虚寒体质代表为四逆汤、独参汤等清法:有火就要清,清法主要是治疗热证的一种方法,它所用的是寒凉的药物,一般这些药物具有清热解毒的作用。

清法根据里热证不同的种类而产生很多治疗方法,比如清气分热、清营凉血、气血两清、清热解毒等,这些方法在治疗温热病时的效果最佳。

清法经常和生津、益气的药物配用,因为热病容易伤津耗液、伤气;清法还经常和滋阴等方法并用,这样才能起到更好的效果。

凉性食材清除偏热症术喉咙痛、口痘、烦躁,适合热性术态代表方为白虎汤、黄连解毒汤、犀角地黄丸等补法:虚则补之,补法是对身体进行补养的治疗方法,一般是补充体内气血阴阳、脏腑的虚损。

用于治疗人体的气虚、血虚、阴虚、阳虚等各种虚弱病证。

补法以补虚为主,还能起到扶正祛邪的作用。

经常采用的补法为补气、补血、补阳、补阴、气血双补和阴阳双补等。

补气、血、阴、阳四大类,补益阴阳气血、津液,适合体弱体质代表为四君子汤、四物汤、生脉饮、六味地黄丸、当归补血汤等。

汗法:就是让人出汗,它不仅是散热,也是散邪,沟通表里,调和阴阳。

汗法是通过身体的排汗而把外感六淫之邪排出体外,通过发汗以祛除外邪的治疗方法。

除此之外,还可以治疗麻疹初起、疹点隐隐不透、疮疡初起、水肿等病症。

汗法经常和一些别的方法一起使用,因为汗法有辛温和辛凉的区分,而疾病和病人的体质也有所不同。

将病邪由体内带出体外,食用发汗解表的食材,适合感冒/水肿术态代表方为麻黄汤、桂枝汤、银翘散等。

和法:当邪气满布全身,不上不下,不表不里,汗不得,下不得,吐不得,你就只能和。

温病学重点知识点总结2.1.2. 3.1. 2.3. 4. 5. 6.1. 2. 3.4.5.1. 2. 3. 4.5.随证变法,如近时杏、朴、苓等类,或如温胆汤之走泄。

因其仍在气分,犹可望其战汗之门户,转疟之机括。

在阳旺之躯,胃湿恒多;在阴盛之体,脾湿亦不少,然其化热则一。

热病救阴犹易,通阳最难,救阴不在血,而在津与汗,通阳不在温,而在利小便,然较之杂证,则有不同也。

名词解释:新感温病:简称“新感”,是指感受当令病邪实时而发的一类温病。

初起病变多在表,一般无里热证,发病以发热、恶寒、无汗或少汗、头痛、咳嗽、苔薄白、脉浮数等卫表证候为主。

病情较伏邪温病轻,病程短。

伏邪温病:又称伏气温病,简称“伏邪”。

是指感邪后未实时发病,邪气伏藏,逾时而发的温病。

阴精不足的体质易患伏邪温病,即所谓:“藏于精者,春不病温。

”习称冬不藏精,春必病温。

病发初期即显现出一派里热证候,若无外感引发,一般无表证。

以高热、烦燥、口渴、尿赤、舌红等里热内郁证候为主要表现。

病情较重,病程较长。

分消走泄:是指针对病在上、中、下三焦气机郁滞、痰湿内阻的病机特点,用辛开苦泄之品宣展气机,清化三焦气分痰热或湿热的治疗方法,适用于邪留三焦,气化失司,所致痰热、湿浊阻遏的证候。

代表方如温胆汤加减,或以叶天士所说的杏、朴、苓之类为基本药。

暑厥:暑热炽盛时,适逢人体正气虚弱,尤期在小儿稚阴稚阳之体,暑热可直中心包而猝然神昏肢厥。

暑风:亦称“暑痫”,指暑热直入肝经而突发痉厥。

暑瘵:指暑热炽盛犯及肺,甚至损伤肺络,而骤然咯血、衄血、咳嗽气促。

伏暑:是夏季感受暑湿病邪,伏藏体内,发于热冬季节的急性热病。

其特点是初起即有高热、.心烦、口渴、脘痞、苔腻等暑湿郁蒸气分证,或为高热、烦躁、口干不甚渴饮、舌绛苔少等热炽营分见证。

大头瘟:是感受风热时毒所致的急性外感热病。

其特点为初起见邪犯肺卫和热毒壅盛证候,临床常见憎寒壮热,头面或咽喉红肿热痛表现。

本病多发生于冬春两季。