温病中的清、下、补法(上)

- 格式:ppt

- 大小:370.50 KB

- 文档页数:22

中医方剂治疗有八法,分为汗、吐、下、和、温、清、消、补中医方剂治疗有八法,分为汗、吐、下、和、温、清、消、补,每种皆有特色:汗法:指通过催汗来达到开泄腠理、宣发肺气等作用,令体内的六邪之感随着出汗而得以缓解。

常用在缓解风邪、寒邪的外感表症上,对于感风寒而头痛咳嗽等患者,汗法有不错的效果。

吐法:指通过催吐的方法,令肚腹中的脏毒之物被患者排出体外。

常用于饮食不慎导致肠胃疾患的患者,不过也需要分清,是因为所食之物的问题还是因为脾胃失衡的问题,如果是后者,那么吐法往往疗效一般。

下法:指通过促进病人排泄、通利等方式,来令积蓄在肠胃之中的宿便、毒物排出体外。

常用于治疗邪在肠胃的患者,对于痰饮、淤血、湿郁等患者也有不错的效果。

和法:常见于治疗阴阳失调的患者,当脏腑或气血出现阴阳失和的情况,产生阳盛阴衰或阴盛阳衰的情况,中医就会利用方剂进行调和。

常用于肝、脾、胃等脏器部位的阴虚阳虚、寒热错杂等症状。

温法:相对于和法以“调和”为核心,温法更多以温中散寒为核心,所治疗的也主要是脏腑寒邪、寒饮内停、寒湿不化等症状。

多用于阳气衰微的病人,但对于体内有热邪火邪的病人,可能会收效甚微甚至适得其反。

清法:通过清热解毒、泻火消食等方法,令内在的邪气得以解除,与温法相对,清法主要用于治疗体内有热邪的病人。

热邪、火邪等患者,利用清法效果甚佳。

消法:通过消除淤血、痰饮或郁症的方法,来对病人进行治疗。

多用于病人体内存在气、血、痰、食、水等有形之邪积蓄不散的情况下。

譬如水肿、淤血、气郁等表症,常用消法进行应对。

补法:通过对病人气血阴阳进行调补,来达到补阳补阴的一种方法,也是方剂运用中最为常见的一种治疗手段。

补法所针对的是各种虚弱症候,比如各脏器的阳虚、阴虚等,但也要注意,补益过头同样是损害,需要弄清楚虚症的严重情况,适量补之,要记住过犹不及的道理。

这八种治疗方法,是清代程钟龄在《医学心悟》中对自古以来方剂治疗方法进行总结和归纳后得出的,可以说基本上囊括了所有中医方剂的用法。

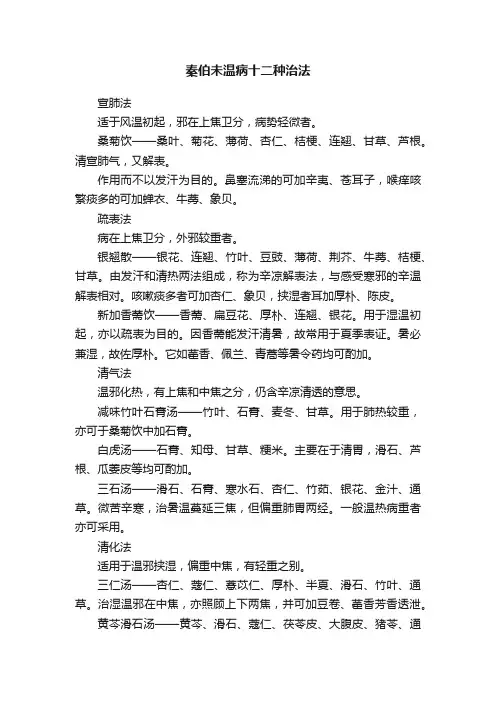

秦伯未温病十二种治法宣肺法适于风温初起,邪在上焦卫分,病势轻微者。

桑菊饮——桑叶、菊花、薄荷、杏仁、桔梗、连翘、甘草、芦根。

清宣肺气,又解表。

作用而不以发汗为目的。

鼻塞流涕的可加辛夷、苍耳子,喉痒咳繁痰多的可加蝉衣、牛蒡、象贝。

疏表法病在上焦卫分,外邪较重者。

银翘散——银花、连翘、竹叶、豆豉、薄荷、荆芥、牛蒡、桔梗、甘草。

由发汗和清热两法组成,称为辛凉解表法,与感受寒邪的辛温解表相对。

咳嗽痰多者可加杏仁、象贝,挟湿者耳加厚朴、陈皮。

新加香薷饮——香薷、扁豆花、厚朴、连翘、银花。

用于湿温初起,亦以疏表为目的。

因香薷能发汗清暑,故常用于夏季表证。

暑必兼湿,故佐厚朴。

它如藿香、佩兰、青蒿等暑令药均可酌加。

清气法温邪化热,有上焦和中焦之分,仍含辛凉清透的意思。

减味竹叶石膏汤——竹叶、石膏、麦冬、甘草。

用于肺热较重,亦可于桑菊饮中加石膏。

白虎汤——石膏、知母、甘草、粳米。

主要在于清胃,滑石、芦根、瓜萎皮等均可酌加。

三石汤——滑石、石膏、寒水石、杏仁、竹茹、银花、金汁、通草。

微苦辛寒,治暑温蔓延三焦,但偏重肺胃两经。

一般温热病重者亦可采用。

清化法适用于温邪挟湿,偏重中焦,有轻重之别。

三仁汤——杏仁、蔻仁、薏苡仁、厚朴、半夏、滑石、竹叶、通草。

治湿温邪在中焦,亦照顾上下两焦,并可加豆卷、藿香芳香透泄。

黄芩滑石汤——黄芩、滑石、蔻仁、茯苓皮、大腹皮、猪苓、通草。

由清热和利湿两法组成,目的在使湿热从小便而去。

茯苓皮汤——茯苓皮、猪苓、大腹皮、苡仁、通草、竹叶。

治湿重于热,以淡渗利湿为主。

杏仁石膏汤——杏仁、石膏、半夏、姜汁、枳实、黄柏、山栀。

此辛苦寒法,宣通三焦。

甘露消毒丹——藿香、菖蒲、薄荷、黄芩、滑石、连翘、川贝、射干、蔻仁、木通、茵陈。

清化中有宣透、渗利作用,并能解毒。

泻下法邪在肠胃,大便闭结。

凉膈散——大黄、玄明粉、甘草、薄荷、连翘、黄芩、竹叶。

泻下和清热两法组成,温病用之胜于单纯攻下。

增液承气汤——生地、玄参、麦冬、大黄、玄明粉。

《伤寒论》“汗、吐、下、和、温、清、补、消”治疗方法简介《伤寒论》中的“汗、吐、下、和、温、清、补、消”八法,是中医临床治疗的八种基本方法。

1.汗法:是通过开泄腠理、调和营卫、发汗祛邪,以解除表邪的治法,也称为解表法。

它是治疗外感表证的主要方法,通过出汗使病邪随汗而出,达到治疗目的。

2.吐法:通过患者的呕吐使积聚在胃脘、胸膈、咽喉等部位的毒物和痰等物质得以排出。

这种方法通常用于治疗痰浊、宿食等病邪在上焦胸部的病症。

3.下法:运用有泻下、攻逐、润下作用的药物,以通导大便、消除积滞、荡涤实热、攻逐水饮、积聚的治疗方法。

适用于里实证,通过泻下病邪从大便排出。

4.和法:通过和解或调和的方法,使表里、寒热、虚实错杂的证候得以缓解。

这种方法强调调和人体的阴阳、气血、脏腑功能,使之恢复平衡。

5.温法:也称祛寒法,是运用温热的方药来祛除寒邪和补益阳气的一种治疗方法。

适用于里寒证,用以治疗寒邪侵及脏腑,阴寒内盛的寒实证,亦用于阳气虚弱,寒从内生的虚寒证。

6.清法:通过清热泻火、解毒凉血等方法,清除体内的热邪。

适用于里热证,如热在气分、营分、血分以及脏腑等热证。

7.补法:通过补益气血、阴阳等方法,增强人体的正气,提高抵抗力。

补法分为清补、温补、平补、峻补等多种方式,以适

应不同体质和病情的需要。

8.消法:通过消食导滞、行气活血、化痰利水、软坚散结等方法,使气、血、痰、食、水、虫等所结成的有形之邪渐消缓散。

这种方法适用于气、血、痰、湿、食等所致的积聚、瘕、痞、肿等病证。

这八种治法并非孤立使用,而是根据病情的需要,灵活运用,相互配合,以达到最佳的治疗效果。

李士懋:温病的治则(清、透、滋)与治疗一、温病的治则李士懋先生认为,温病的治则就是三个字:清、透、滋。

(1)清温病的本质是郁热,既有热邪,就必须清之。

此即“热者寒之”之意。

李氏认为,温病之热邪,有轻重程度之不同,有所在病位之别,有兼挟邪气之殊,有正气强弱之异,因而在清热时,必须全面权衡:①寒凉适度:有热邪时,寒凉乃必用之品。

但由于热邪程度不同,所以用寒凉清解之时,既要防止病重药轻,又要防止孟浪,过于寒凉,冰伏气机。

②治分气血:温病热邪,无非有在气在血之别,故治疗当分气与血。

清气,是治疗温病的中心环节。

邪热外淫内陷,皆气热燔灼充斥使然。

里热清,而表证自解;气热清,而邪不内陷。

清气当选能入气分而清解气热之品,如辛寒、苦寒、甘寒以及咸寒。

若虑苦寒化燥伤阴,可以甘寒监之。

气热炽盛,内陷血分,则当选入血分而能清解血热之品,如甘寒、咸寒、酸寒之品,既能清热凉血,又具养阴生津之功。

但清血热时,亦必伍以清气热。

(2)透温病的本质是郁热,只要有热邪存在,自始至终都要透。

透邪的原则为:祛其壅塞,展布气机。

气机畅达,邪热外出的道路通畅,郁伏于里之热方能透达。

所以,在寒凉清解热邪的同时,必须伍以畅达气机之品。

温病中令气机窒塞者,主要有热邪、痰湿、瘀血、热结、食积以及新寒外束等。

欲使气机畅达,必须将阻滞气机之邪气祛除。

所以在清解时,要视其兼邪,或伍以化湿,或伍以活瘀,或伍以消导,或伍以通下,或伍以表散等。

壅塞除,气自展布,热自透达而解。

郁热外达的标志有以下六点1、汗:正汗的出现,标志里解表和矣。

2、脉:郁热脉当沉而躁数。

沉乃气机郁滞,气血不得外达以鼓荡充盈血脉所致。

气机展布,气血得以外达,则脉由沉伏转见中位或浮位,脉体亦可由细迟短涩转见洪大滑数。

3、舌:舌由绛紫而暗,转为红活;由无苔转为舌苔渐布。

4、神:由昏谵或狂躁,转为神志清晰。

5、色:面色由红而暗滞,转为红活润泽。

6、症:由肢厥转为四肢渐暖。

至于身热,可较前显露,不足为讶。

一、温病的主要治法温病的主要治法,是指各种温病所出觋的各种主要证候的具体治疗方法,归纳起来可以分为十类。

1.解表法解表法,是祛除表邪,解除表证的治疗方法,它具有宣通腠理,:疏通气机,使邪气外达的作用,笼统地说,解表法属于“八法”中的汗法。

但是温病的解表与伤寒不同,治疗伤寒病用辛温解表法发汗散寒,当然属于汗法.而温病的解表法并不都是指发汗,要具体问题具体分析,不同的邪气导致的病种不同,采用的解表法也不一样,可以分为四种类型。

(1)疏风透热法疏风透热法,是用轻扬宣透的药物组成辛凉解表之剂,就是叶天士所说的“辛凉轻剂”这种方剂具有味辛、性凉,质地轻的特性,能够疏散风热,使风热邪气向外透而解除表邪,适用于风温病初起,风热邪气侵袭肺卫,导致卫外失司的证候。

临床表现是:发热,微恶风寒,无汗或少汗,头痛,咳嗽,口微渴,舌边尖红苔薄白,脉浮数。

代表方剂如银翘散。

(2)解表清暑法解表清暑法,是用解表散寒、清暑化湿的药物组成方剂.以外散表寒,内祛暑湿的治法,适用于夏季外感寒邪,但体内又蕴有暑湿而致的寒邪束表,暑湿内蕴,表里同病的证候临床表现是:发热,恶寒,无汗,头痛,身形拘急,脘痞,心烦,口渴,尿黄,舌苔薄腻而黄,脉濡数。

代表方剂如新加香薷饮。

(3)宣表化湿法宣表化湿法,是用辛温宣透、芳香化湿的药物组成方剂以宣透在表之湿邪的治法,所以又称为辛宣芳化法,适用于外感湿热邪气,初起以湿邪为主,热蕴湿中,热象不显的,证候。

临床表现是:恶寒,无汗或少汗,身热不扬,午后热甚,身重肢倦,头重如裹,表情淡漠,面色淡黄,四肢发凉,胸闷脘痞,舌苔白腻,脉潘缓等。

代表方剂如藿朴夏苓汤。

(4)疏表润燥法疏表润燥法,是用辛凉清润的药物组成方剂以疏散表邪,濡润肺燥的治法,适用于肺卫燥热证候。

临床表现是:发热,微恶风寒,头痛呛咳,痰少而粘,或咳痰带血,唇干鼻燥,咽干口渴,舌边尖红苔薄黄而干,右脉数大。

代表方剂如桑杏汤。

使用解表法要注意两个问题:第一,温病是外感温热邪气,不是寒邪,所以鲍不能用辛温解表,麻黄汤、桂枝汤是绝对禁忌。

景源温病的主要治法温病的主要治法,是指各种温病所出觋的各种主要证候的具体治疗方法,归纳起来可以分为十类。

1.解表法解表法,是祛除表邪,解除表证的治疗方法,它具有宣通腠理,:疏通气机,使邪气外达的作用,笼统地说,解表法属于“八法”中的汗法。

但是温病的解表与伤寒不同,治疗伤寒病用辛温解表法发汗散寒,当然属于汗法.而温病的解表法并不都是指发汗,要具体问题具体分析,不同的邪气导致的病种不同,采用的解表法也不一样,可以分为四种类型。

(1)疏风透热法疏风透热法,是用轻扬宣透的药物组成辛凉解表之剂,就是叶天士所说的“辛凉轻剂”这种方剂具有味辛、性凉,质地轻的特性,能够疏散风热,使风热邪气向外透而解除表邪,适用于风温病初起,风热邪气侵袭肺卫,导致卫外失司的证候。

临床表现是:发热,微恶风寒,无汗或少汗,头痛,咳嗽,口微渴,舌边尖红苔薄白,脉浮数。

代表方剂如银翘散。

(2)解表清暑法解表清暑法,是用解表散寒、清暑化湿的药物组成方剂.以外散表寒,祛暑湿的治法,适用于夏季外感寒邪,但体又蕴有暑湿而致的寒邪束表,暑湿蕴,表里同病的证候临床表现是:发热,恶寒,无汗,头痛,身形拘急,脘痞,心烦,口渴,尿黄,舌苔薄腻而黄,脉濡数。

代表方剂如新加香薷饮。

(3)宣表化湿法宣表化湿法,是用辛温宣透、芳香化湿的药物组成方剂以宣透在表之湿邪的治法,所以又称为辛宣芳化法,适用于外感湿热邪气,初起以湿邪为主,热蕴湿中,热象不显的,证候。

临床表现是:恶寒,无汗或少汗,身热不扬,午后热甚,身重肢倦,头重如裹,表情淡漠,面色淡黄,四肢发凉,胸闷脘痞,舌苔白腻,脉缓等。

代表方剂如藿朴夏苓汤。

(4)疏表润燥法疏表润燥法,是用辛凉清润的药物组成方剂以疏散表邪,濡润肺燥的治法,适用于肺卫燥热证候。

临床表现是:发热,微恶风寒,头痛呛咳,痰少而粘,或咳痰带血,唇干鼻燥,咽干口渴,舌边尖红苔薄黄而干,右脉数大。

代表方剂如桑杏汤。

使用解表法要注意两个问题:第一,温病是外感温热邪气,不是寒邪,所以鲍不能用辛温解表,麻黄汤、桂枝汤是绝对禁忌。

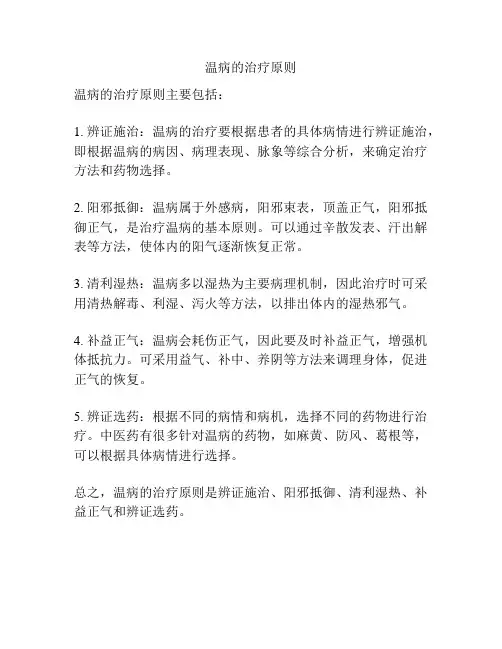

温病的治疗原则

温病的治疗原则主要包括:

1. 辨证施治:温病的治疗要根据患者的具体病情进行辨证施治,即根据温病的病因、病理表现、脉象等综合分析,来确定治疗方法和药物选择。

2. 阳邪抵御:温病属于外感病,阳邪束表,顶盖正气,阳邪抵御正气,是治疗温病的基本原则。

可以通过辛散发表、汗出解表等方法,使体内的阳气逐渐恢复正常。

3. 清利湿热:温病多以湿热为主要病理机制,因此治疗时可采用清热解毒、利湿、泻火等方法,以排出体内的湿热邪气。

4. 补益正气:温病会耗伤正气,因此要及时补益正气,增强机体抵抗力。

可采用益气、补中、养阴等方法来调理身体,促进正气的恢复。

5. 辨证选药:根据不同的病情和病机,选择不同的药物进行治疗。

中医药有很多针对温病的药物,如麻黄、防风、葛根等,可以根据具体病情进行选择。

总之,温病的治疗原则是辨证施治、阳邪抵御、清利湿热、补益正气和辨证选药。

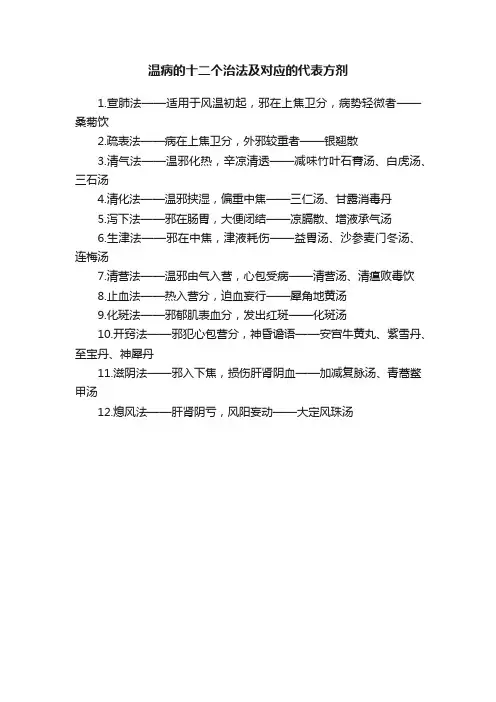

温病的十二个治法及对应的代表方剂

1.宣肺法——适用于风温初起,邪在上焦卫分,病势轻微者——桑菊饮

2.疏表法——病在上焦卫分,外邪较重者——银翘散

3.清气法——温邪化热,辛凉清透——减味竹叶石膏汤、白虎汤、三石汤

4.清化法——温邪挟湿,偏重中焦——三仁汤、甘露消毒丹

5.泻下法——邪在肠胃,大便闭结——凉膈散、增液承气汤

6.生津法——邪在中焦,津液耗伤——益胃汤、沙参麦门冬汤、连梅汤

7.清营法——温邪由气入营,心包受病——清营汤、清瘟败毒饮

8.止血法——热入营分,迫血妄行——犀角地黄汤

9.化斑法——邪郁肌表血分,发出红斑——化斑汤

10.开窍法——邪犯心包营分,神昏谵语——安宫牛黄丸、紫雪丹、至宝丹、神犀丹

11.滋阴法——邪入下焦,损伤肝肾阴血——加减复脉汤、青蒿鳖甲汤

12.熄风法——肝肾阴亏,风阳妄动——大定风珠汤。

汗吐下和温清消补根据自然的法则,中医总结出了八种治疗方法:汗、吐、下、和、温、清、消、补。

这都是大家耳熟能详的,挂在嘴边的。

为什么把汗放在第一位呢?因为人生了病,首先想到的可能就是感冒,而感冒这个邪气是从外边来到,侵袭的是人的体表,我们要通过出汗,直接把它赶出去,所以说汗法应该放在第一位。

没有生病的正常状态下,我们也会出汗啊,比如说,夏天出汗就会非常多,夏天为什么会出汗,其实这也是人体自己在给自己进行一种治疗,是一个自发的过程,自然的过程,夏天人就热,热透不出来,就会以汗的形式来透热,当然还有很多其他的依据。

出汗也是在排毒啊,夏天的汗粘粘的,可能我们体内一些不好的东西,就随着这些汗出来了。

这就是人体的自愈能力,人体的自我调节能力,人体的这种自己排异的能力在起作用。

有的时候,我们感冒,哪怕你没有吃药,只是吃了一顿饭,就会感觉到要出汗,你心里就高兴了,可能病就要好了。

仅仅是吃了一顿饭,或者说吃了一点麻辣烫,感冒就好了。

这就是我们自身在调节。

其实我们自身就是在遵循中医的医理,遵循中医的原理在调节自己。

不但汗法是这样的,汗、吐、下、和、温、清、消、补都是这样的。

人体本身就是通过这八法调节平衡,只有当调节不动的时候,才借助中医的方法来调节。

人体自己就能完成这八法,只有当人体完不成这八法,或者是完成得不够到位的时候,才需要中医来干预。

那中医用什么方法呢?也还是这八法,来推它(人体)一把,来稍微地帮一把忙,帮助一下,这就是中医方法的一个根本。

下面我来分别介绍一下这八种方法:汗:邪在表,如外感风寒,汗不得出,汗之。

汗法,我刚才讲了,就是让人出汗,让人出汗不仅是散热,也不仅仅是散邪,而且还能够沟通阴阳,沟通表里。

有人一出汗就舒服了,或者有人生了病,吃了一些药,哪怕这些不是出汗的,但是都会带来出汗,一出汗,人马上就有一种通透的感觉,这是汗法。

吐:邪在上,吐之。

如肺中有痰之排痰,胃中初摄有毒食物即吐。

吐法呢,现在中医一般都不怎么用,为什么不用啊?我给你开了要,吃完药你反而吐了,然后你说,吐了,是不是这个病加重了?这是一方面,所以有人不敢用。

汗、吐、下、和、温、清、消、补”八法之针灸的临床运用点击右上方蓝色“中医传承”加关注,获取更多针灸资讯和临床案例!“八法”是指“汗、吐、下、和、温、清、消、补”八种治疗方法,广泛运用于方药施治,有观点认为,此“八法”同样适用于针灸的临床运用,且能提高疗效。

1 汗法1.1发散风寒取大椎、风池、合谷,用平补平泻手法,后溪用烧山火手法,使其产生热感发汗。

主治风寒感冒,发热恶寒,头痛无汗。

脉浮紧的表寒证,使其发散解表,汗出热退。

1.2清透表热取肺俞、大椎用平补平泻,大椎针刺后用一次性七星针刺络拔罐或少商点刺出血,合谷用透天凉手法,取其清宣表热。

主治风热外感或肺热内壅,症见,发热重、恶寒轻,大泻、或失血之后不可用汗法,若必用汗法时,可先针太溪、阴谷以滋阴,足三里、气海以扶正,再行汗法,以达到驱邪而不伤正。

2 吐法涌吐风痰:以左手食指紧按天突穴,候其患者作呕时,速刺天突穴,以激起内部反射使之上涌作吐,或用左手拇指和食指紧按廉泉穴左右,候患者作呕时,速刺廉泉穴左侧以诱导使其呕吐,用上两法若不能吐时,可用鸡羽轻搅咽部,使其助吐。

吐法,易损伤正气,同时病人心理上也难以接受,故运用吐法之前,要做好说服工作,取得患者信任。

年老体弱、妊娠期、失血、气虚者慎用。

3 下咳嗽咳痍,痰稠难咯,舌红苔黄,脉浮数或数。

在大吐、法3.1 清肠导滞取天枢、足三里、中脘、小肠俞用泻法,以导滞通便。

主治湿热阻滞,腹痛里急后重,下痢赤白粘液的湿热中阻证。

3.2 健脾消导取上脘、中脘、脾俞用平补平泻法。

主治胃脘胀痛,暖腐吞酸,或呕吐不消化食物,其昧腐臭,吐后痛减,不思饮食,大便不爽,苔厚腻,脉滑的食积停滞证。

起到健脾助运,消积化滞。

取其通因通用。

3.3 泻热通便取天枢、大肠俞、足三里、太冲用泻法。

针感向下传导。

主治胃肠积热,腹痛拒按,大便秘结等症。

3.4 温下寒实取小肠俞、大肠俞、天枢、关元。

先灸后针或采用温针灸方法,用泻法,适用于寒实秘结之证,使其寒实温通而下。

59讲温病的治疗(1)四法同学们,今天咱们讲温病的治疗。

温病的治疗和其它病的治疗一样,都离不开辨证论治,这是总的前提。

(图形演示00:33)图1那么辨证论治啊,首先要分析证候,通过分析证候,找出病因。

中医病因学说怎么形成的呢?——审证求因。

病因是通过分析证候,分析出来的。

那么治疗就根据导致疾病的原因进行治疗,所以归根结底是审因论治,针对着病因的进行治疗。

温病的病因很简单——温邪,但是温邪也不是一种啊,有风热、暑热、湿热、燥热,这些类型都不一样啊,所以治法也不相同。

(图形演示1:48)温病的治法就比较广泛。

叶天士和吴鞠通分别提出来,卫气营血辨证和三焦辨证。

叶天士卫气营血辨证:“在卫汗之可也;到气才可清气,入营犹可透热转气……,入血就恐耗血动血,直须凉血散血……。

关于卫气营血各个阶段的治疗,叶天士提得很清楚,(“在卫汗之可也;到气才可清气,入营犹可透热转气……,入血就恐耗血动血,直须凉血散血……。

”)这四句话呀,就明确提出来,“在卫(分)汗之可也,到气(分)才可清气”,用清气法,“入营犹可透热转气”,那就是说呀,除了用清营养阴之外,还可以透热转气。

那就是说,它是一种辅助手段。

主要手段是清营,要清营养阴,还可以配合透热转气法。

“入血就恐耗血动血,直须凉血散血”。

四个阶段的大法,提得很明确。

吴鞠通提出来三焦辨证,他也提出来三焦的治法:治上焦如羽,非轻不举”,“治中焦如衡,非平不安”,“治下焦如权,非重不沉”。

吴鞠通提出来三焦辨证,他也提出来三焦的治法。

(“治上焦如羽,非轻不举”,“治中焦如衡,非平不安”,“治下焦如权,非重不沉”)。

三焦温病的治法,“治上焦如羽,非轻不举”,“治中焦如衡,非平不安”,“治下焦如权,非重不沉”。

没有具体说药物,他是举例,上焦如羽,要轻,治上集要用轻扬宣透的药,举邪外出,“非轻不举”。

“治中焦如衡,非平不安”,要调整中焦脾胃的平衡,使它保持脾主升清,胃主降浊的功能健全,这样呢就平安,所以强调一个“如衡”,强调一个“平”,保持中焦升降的平衡。

温病的中医辩证及治疗方法

温病是中医学中的一种病症类型,主要是指由外感病邪或内讼情志不畅所致的一类疾病。

温病辨证主要有以下几种类型:

1. 外感温病:指外感病邪所致的温热病,如风温、暑温、湿温等。

2. 内讼温病:由内因引起的一类温热病,如肝火偏盛、心火上扰等。

3. 平素温病:指由于平素体质偏热引起的温热病,如阳盛阳热、阴虚内热等。

根据具体情况,中医治疗温病采用不同的方法:

1. 清热解毒法:适用于温病初起、热毒结聚者,常以清热泻火的药物治疗,如黄连、连翘等。

2. 解表发散法:适用于外感温病,以发散邪气、解表解毒为治疗原则,如银翘解毒片、桑菊感冒片等。

3. 寒凉解热法:适用于温病热盛者,以清热降火为主,常用药物有黄连、黄柏等。

4. 清热凉血法:适用于温病热盛引发的血热病,以清热凉血为主,如生地黄、丹皮等。

5. 温里行滞法:适用于温病邪热蕴结于里的病情,以清热行滞为治疗原则,如竹叶黄颠、大黄等。

需要注意的是,温病的辨证及治疗方法应根据具体的病情进行判断,最好在中医

医生的指导下进行治疗。

中医药常用的食补方法有平补法、清补法、温补法、峻补

1、平补法

平补法有两种意义:一种是应用不热不寒、性质平和的食物,如多数的粮食、水果、蔬菜,部分禽、蛋、肉、乳类,其中包括粳米、玉米、扁豆、白菜、鹌鹑、猪肉、牛奶等。

一种是应用既能补气,又能补阴或既能补阳又能补阴的食物,如山药、蜂蜜等,既补脾肺之气,又补脾、肺之阴,如枸杞子既补肾阴,又补肾阳。

这些食物适用于普通人保健。

2、清补法

清补法是应用补而不滋腻碍胃、性质平和或偏寒凉的食物,有时也以泻实性食物祛除实证,如清胃热、通利二便,加强消化吸收,推陈而致新,以泻中求补。

常用的清补食物以水果、蔬菜居多,包括萝卜、冬瓜、西瓜、小米、苹果、梨、黄花菜等。

3、温补法

温补法是应用温热性食物进行补益的方法,适用于阳虚或气阳亏损,如肢冷、畏寒、乏力、疲倦、小便清长而频或水肿等症患者,也常作为普通人的冬令进补食物。

常用的如核桃仁、大枣、龙眼肉、猪肝、鳝鱼、海虾等。

4、峻补法

峻补法是应用补益作用强、显效较快的食物来达到急需补益的目的。

此法的应用,应注意体质、季节、病情等条件,需做到既达到补益的目的,而又无偏差。

常用的峻补食物有羊肉、狗肉、鹿肉、鹿胎、鹿尾、鹿肾、甲鱼、熊掌、鳟鱼、黄花鱼等。