初中语文人教九年级上册(统编2023年更新)部编版九年级下册23课《过零丁洋》微课设计

- 格式:docx

- 大小:19.44 KB

- 文档页数:8

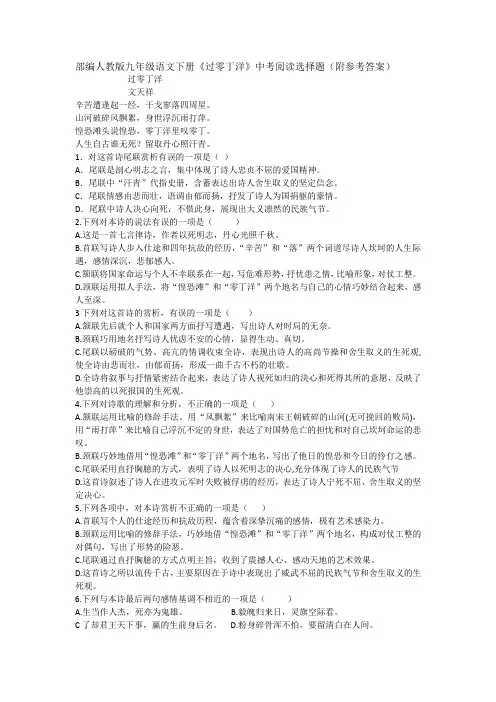

部编人教版九年级语文下册《过零丁洋》中考阅读选择题(附参考答案)过零丁洋文天祥辛苦遭逢起一经,干戈寥落四周星。

山河破碎风飘絮,身世浮沉雨打萍。

惶恐滩头说惶恐,零丁洋里叹零丁。

人生自古谁无死?留取丹心照汗青。

1.对这首诗尾联赏析有误的一项是()A.尾联是剖心明志之言,集中体现了诗人忠贞不屈的爱国精神。

B.尾联中“汗青”代指史册,含蓄表达出诗人舍生取义的坚定信念。

C.尾联情感由悲而壮,语调由郁而扬,抒发了诗人为国捐躯的豪情。

D.尾联中诗人决心向死,不惜此身,展现出大义凛然的民族气节。

2.下列对本诗的说法有误的一项是()A.这是一首七言律诗,作者以死明志,丹心光照千秋。

B.首联写诗人步入仕途和四年抗敌的经历,“辛苦”和“落”两个词道尽诗人坎坷的人生际遇,感情深沉,悲郁感人。

C.颔联将国家命运与个人不幸联系在一起,写危难形勢,抒忧患之情,比喻形象,对仗工整。

D.颈联运用拟人手法,将“惶恐滩”和“零丁洋”两个地名与自己的心情巧妙结合起来,感人至深。

3下列对这首诗的赏析,有误的一项是()A.颔联先后就个人和国家两方面抒写遭遇,写出诗人对时局的无奈。

B.颈联巧用地名抒写诗人忧虑不安的心情,显得生动、真切。

C.尾联以磅破的气势、高亢的情调收束全诗,表现出诗人的高尚节操和舍生取义的生死观,使全诗由悲而壮,由郁而扬,形成一曲千古不朽的壮歌。

D.全诗将叙事与抒情紧密结合起来,表达了诗人视死如归的決心和死得其所的意愿,反映了他崇高的以死报国的生死观。

4.下列对诗歌的理解和分析,不正确的一项是()A.颔联运用比喻的修辞手法。

用“风飘絮”来比喻南宋王朝破碎的山河(无可挽回的败局),用“雨打萍”来比喻自己浮沉不定的身世,表达了对国势危亡的担忧和对自己坎坷命运的悲叹。

B.颈联巧妙地借用“惶恐滩”和“零丁洋”两个地名,写出了他日的惶恐和今日的伶仃之感。

C.尾联采用直抒胸臆的方式,表明了诗人以死明志的决心,充分体现了诗人的民族气节D.这首诗叙述了诗人在进攻元军时失败被俘虏的经历,表达了诗人宁死不屈、舍生取义的坚定决心。

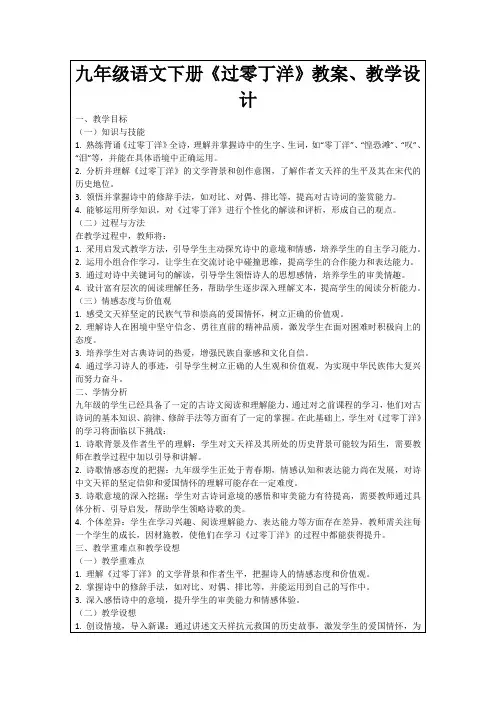

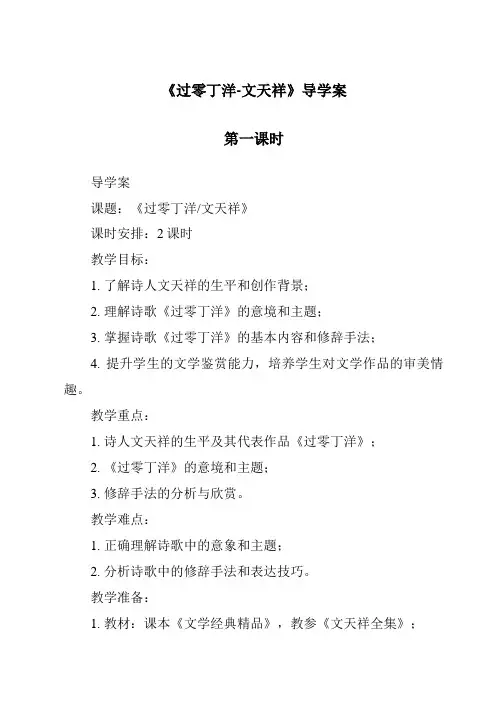

《过零丁洋-文天祥》导学案第一课时导学案课题:《过零丁洋/文天祥》课时安排:2课时教学目标:1. 了解诗人文天祥的生平和创作背景;2. 理解诗歌《过零丁洋》的意境和主题;3. 掌握诗歌《过零丁洋》的基本内容和修辞手法;4. 提升学生的文学鉴赏能力,培养学生对文学作品的审美情趣。

教学重点:1. 诗人文天祥的生平及其代表作品《过零丁洋》;2. 《过零丁洋》的意境和主题;3. 修辞手法的分析与欣赏。

教学难点:1. 正确理解诗歌中的意象和主题;2. 分析诗歌中的修辞手法和表达技巧。

教学准备:1. 教材:课本《文学经典精品》,教参《文天祥全集》;2. 多媒体设备:投影仪、电脑;3. 学生资料:文天祥生平资料、诗歌欣赏材料;4. 教学资源:课件、图片、视频等。

教学过程:第一课时:1. 开场导入(5分钟)通过播放关于文天祥生平的视频或展示图片,引导学生对文天祥有初步的了解,并激发学生学习的兴趣。

2. 诗歌鉴赏(15分钟)请学生阅读《过零丁洋》,并带领学生一起欣赏诗歌的意境和表达方式。

鼓励学生自由发挥,分享对诗歌的感悟和理解。

3. 生平了解(10分钟)简要介绍文天祥的生平和主要成就,让学生对文天祥有更深入的认识,为学习《过零丁洋》提供背景知识。

4. 诗歌分析(15分钟)引导学生分析诗歌《过零丁洋》中的意象和主题,指导学生理解诗歌中的修辞手法和表达技巧,培养学生对文学作品的细致品味。

第二课时:1. 诗歌学习(15分钟)通过课堂讨论,深入探讨《过零丁洋》的内涵和特点,引导学生深入思考诗歌背后的意义和价值,培养学生对文学作品的独立思考能力。

2. 诗歌朗诵(10分钟)组织学生进行《过零丁洋》朗诵活动,让学生亲身体验诗歌的魅力,提高学生的表达能力和情感表达能力。

3. 总结归纳(10分钟)对本节课的学习内容进行总结归纳,强调文天祥的文学价值和《过零丁洋》的审美意义,激励学生继续探索文学之美。

4. 作业布置(5分钟)布置相关的课后作业,包括对《过零丁洋》的复述、对文天祥的理解、或者诗歌赏析等,让学生在课外深入学习,拓展文学视野。

《过零丁洋》说课稿《<过零丁洋>说课稿》尊敬的各位评委、老师:大家好!今天我说课的内容是南宋诗人文天祥的《过零丁洋》。

下面我将从教材分析、学情分析、教学目标、教学重难点、教学方法、教学过程以及教学反思这几个方面来展开我的说课。

一、教材分析《过零丁洋》是人教版语文九年级下册的一首古诗。

这首诗是文天祥兵败被俘后,为表明自己的心志而作。

诗歌通过追忆自己抗元的艰辛经历,表现了诗人慷慨激昂的爱国热情和视死如归的高风亮节,是中华民族传统美德和爱国主义精神的集中体现。

这首诗语言简洁明快,意境深沉悲壮,具有很高的艺术价值。

同时,它对于培养学生的爱国主义情感、提高学生的诗歌鉴赏能力都有着重要的意义。

二、学情分析九年级的学生已经具备了一定的诗歌鉴赏能力,对于古诗的基本常识和常见的表现手法有了一定的了解。

但是,对于诗歌深层次的情感内涵和文化背景的理解还需要进一步的引导和启发。

此外,这个阶段的学生正处于价值观和人生观形成的关键时期,通过学习这首诗,可以让他们更好地理解爱国主义的内涵,树立正确的人生价值观。

三、教学目标1、知识与技能目标让学生了解文天祥的生平经历和创作背景,理解诗歌的大意。

引导学生品味诗歌的语言,学习诗歌中借景抒情、用典等表现手法。

2、过程与方法目标通过反复诵读,培养学生的语感,提高学生的朗读能力。

组织学生进行小组讨论,培养学生自主探究和合作学习的能力。

3、情感态度与价值观目标让学生体会诗人在诗中所表达的爱国情感,激发学生的爱国主义热情。

培养学生面对困难和挫折时的坚强意志和乐观精神。

四、教学重难点1、教学重点理解诗歌的内容和情感,背诵并默写全诗。

品味诗歌的语言,分析诗歌的表现手法。

2、教学难点体会诗人在诗中所表达的复杂情感,理解诗歌的文化内涵和历史意义。

引导学生将诗歌中的爱国情感与现实生活相结合,培养学生的爱国主义精神。

五、教学方法1、诵读法通过反复诵读,让学生感受诗歌的韵律和节奏,体会诗歌的情感。

【部编版】九年级下语文《过零丁洋》优质课教案一. 教材分析《过零丁洋》是部编版九年级下册的一篇古诗文。

这首诗是文天祥在南宋末年元朝入侵时所作,表达了作者对国家命运的忧虑和个人忠诚于国家的决心。

诗歌以悲壮的情感,崇高的气节,展现了诗人的爱国情怀。

本诗语言凝练,情感深沉,对学生来说理解起来有一定难度,因此需要深入分析诗文内容,体会诗人的情感。

二. 学情分析九年级的学生在之前的学习中已经接触了大量古诗文,对古诗文的基本知识和阅读技巧有一定的掌握。

但对于《过零丁洋》这样的有深度的诗文,还需要进一步引导,帮助学生深入理解诗文内容,领会诗人的情感。

同时,学生对于古代历史和文学背景的了解不足,也会影响对诗文的理解。

三. 教学目标1.知识与技能:能够准确地背诵并默写《过零丁洋》;理解诗文的基本内容,领会诗人的情感。

2.过程与方法:通过朗读、讨论等方法,深入理解诗文;学会欣赏古诗文,提高文学素养。

3.情感态度与价值观:树立正确的国家观念,培养忠诚于国家的品质;理解并尊重不同文化和历史。

四. 教学重难点1.教学重点:背诵并默写《过零丁洋》;理解诗文的基本内容,领会诗人的情感。

2.教学难点:深入理解诗文的历史背景和文化内涵;欣赏古诗文的文学价值。

五. 教学方法1.朗读法:通过反复朗读,帮助学生熟悉诗文,理解诗文的内容。

2.讨论法:通过小组讨论,引导学生深入思考,理解诗人的情感。

3.欣赏法:通过分析诗文的韵律、意象等,帮助学生欣赏古诗文的文学价值。

六. 教学准备1.教师准备:熟读诗文,理解诗文内容,准备相关的历史和文化背景资料。

2.学生准备:预习诗文,了解诗文的大意。

七. 教学过程1.导入(5分钟)通过简单介绍文天祥的历史背景,激发学生的兴趣,引导学生进入诗文的学习。

2.呈现(10分钟)教师朗读诗文,学生跟读,感受诗文的韵律和情感。

然后教师呈现诗文,学生自主阅读,理解诗文的大意。

3.操练(10分钟)学生分角色朗读诗文,注意语气、情感的把握。

部编人教版语文九年级下册第23课《诗词曲五首》(过零丁洋)说课稿一. 教材分析《诗词曲五首》(过零丁洋)是部编人教版语文九年级下册的一篇课文,本节课的主要内容是让学生通过学习这首诗词,理解诗词的内涵,体会作者的思想感情,提高学生的文学素养。

这首诗词是唐代著名诗人王之涣所作,它描绘了作者在零丁洋上的所见所感,表达了作者对家国的思念和对人生的感慨。

整首诗词语言优美,情感真挚,寓意深刻,是中华民族传统文化的瑰宝。

二. 学情分析学生在进入九年级之前,已经接触过不少古诗词,对诗词的基本格式和修辞手法有一定的了解。

但九年级的学生正处于青春期,对人生的思考和感悟还不够成熟,因此,对于这首诗词中表达的家国情怀和人生哲理可能还无法完全理解。

因此,在教学过程中,教师需要引导学生深入文本,体会作者的情感,从而提升他们的文学素养和人生感悟。

三. 说教学目标1.知识与技能:让学生掌握诗词的基本格式,了解作者的生平和创作背景,提高学生的文学素养。

2.过程与方法:通过自主学习、合作探究的方式,培养学生分析问题、解决问题的能力。

3.情感态度与价值观:引导学生体会作者的家国情怀和人生哲理,培养学生的爱国热情和人生感悟。

四. 说教学重难点1.教学重点:理解诗词的内涵,体会作者的思想感情。

2.教学难点:理解诗词中表达的家国情怀和人生哲理。

五. 说教学方法与手段1.教学方法:采用自主学习、合作探究的教学方法,让学生在阅读、思考、讨论中感受诗词的美,理解作者的情感。

2.教学手段:利用多媒体课件,展示诗词的图片和相关背景资料,帮助学生更好地理解诗词。

六. 说教学过程1.导入新课:通过展示诗词的图片和作者简介,引导学生进入诗词的世界,激发学生的学习兴趣。

2.自主学习:让学生自主阅读诗词,理解诗词的基本内容,体会作者的情感。

3.合作探究:让学生分组讨论,分析诗词中的意象和修辞手法,理解诗词的内涵。

4.课堂讲解:教师针对学生的讨论结果进行讲解,引导学生深入理解诗词,体会作者的家国情怀和人生哲理。

【部编版】九年级下语文《过零丁洋》优质公开课教案一. 教材分析《过零丁洋》是部编版九年级下册的一篇课文,是我国南宋末年文学家文天祥所作。

这首诗是文天祥在抗元事业失败后,被俘途中所作,表达了诗人崇高的气节和坚定的信念。

整首诗以激昂慷慨的情感,崇高的爱国精神,深刻的自我反思,展现出了文天祥的英勇无畏和坚定信仰。

二. 学情分析九年级的学生已经具备了一定的文言文阅读能力,但对于这首诗的背景和作者的情感,可能还有一定的难度。

因此,在教学过程中,需要引导学生深入理解诗文内容,体会作者的爱国情怀。

三. 教学目标1.能够正确地朗读和背诵这首诗。

2.理解诗文内容,体会作者的爱国情怀。

3.掌握一些文言文的阅读技巧,提高阅读能力。

四. 教学重难点1.诗文内容的理解。

2.作者情感的把握。

3.文言文阅读技巧的掌握。

五. 教学方法采用问题驱动法、情境教学法、案例教学法等多种教学方法,引导学生主动探究,深入理解诗文内容。

六. 教学准备1.课文朗读录音。

2.与诗文相关的背景资料。

3.课堂讨论的问题。

七. 教学过程1.导入(5分钟)利用课文朗读录音,让学生初步感受诗文的韵律美,激发学生的学习兴趣。

2.呈现(10分钟)展示与诗文相关的背景资料,帮助学生了解诗文的创作背景,为理解诗文内容做好铺垫。

3.操练(10分钟)让学生分角色朗读诗文,注意朗读的语气、节奏和情感。

通过朗读,使学生更好地理解诗文内容。

4.巩固(10分钟)针对诗文内容,设计一些问题,让学生进行小组讨论,巩固对诗文内容的理解。

5.拓展(10分钟)让学生结合自己的实际生活,谈谈对爱国情怀的理解。

通过拓展,使学生更好地体会作者的爱国情怀。

6.小结(5分钟)对本节课的学习内容进行简要回顾,强调诗文的理解和作者的情感。

7.家庭作业(5分钟)要求学生课后背诵这首诗,并写一篇关于作者爱国情怀的短文。

8.板书(5分钟)板书诗文中的关键词语和作者的情感,帮助学生记忆和理解。

本节课通过问题驱动、情境教学等多种方法,引导学生深入理解诗文内容,体会作者的爱国情怀。

留取丹心照汗青——《过零丁洋》、《南安军》、《别云间》三首诗整合教学课堂实录设计意图:《过零丁洋》、《南安军》、《别云间》这三首诗都在部编教材九年级下册,同属爱国诗。

初三的诗歌教学肯定要紧扣考点的,近五年广州市中考的诗歌阅读都是第一题考词语解释,第二题考思想感情。

词语解释学生自己背就可以了,思想感情的归纳是我们训练的重点。

于是我把这节课设计成主题型文本的诗歌整合教学。

设计比较简单,属于家常课的设计,因为有校公开课的任务,顺便上了校公开课。

教学课堂实录:师:我们今天这节课学习《过零丁洋》、《南安军》、《别云间》这三首诗,大家说一下为什么把这三首诗放在一起学?它们有什么共同特点?生:它们都是爱国诗。

师:是的,它们都是爱国诗,表达的都是爱国之情。

我们今天就来看看它们表达了怎样的爱国之情。

1师:学习这几首诗的主要任务是——屏显:【研学目标】1.朗读、背诵诗歌。

2.借助注释,读懂诗歌。

3.理解诗歌所表达的感情。

4.领会诗人的品格。

一、定向自学,初读印象。

师:这里有些任务已经提前布置了,下面我们来检查一下我们的三个自读任务。

任务一的背诵其实是假期布置大家完成的,现在大家合上书本,齐背这三首诗。

《过零丁洋》开始——(生齐背)师:大家还是背得比较熟的。

现在我们来检查第二个任务字词解释,请一位同学上来展示自己的预习作业。

屏显:22.解释以下划线词语,结合注解借助工具书读懂诗歌。

(1)干戈寥落四周星()(2)留取丹心照汗青()(3)南安军()(4)今日又南冠()(5)已知泉路近()(6)毅魄归来日()(一生上来投影自己的预习作业,同学点评。

)师:同学写对了没有?生:“军”的解释错了,不应该是军营,军是指行政区划的一种,跟郡、府等同属路。

师:是的,你怎么知道的?生:注解有。

师:没错,标题的注解有。

我们看解释的时候也要关注标题的注释。

我就猜到有同学会因为这篇文章的题材误解为军队、军营,果然有同学中招了。

以后请记住,南安军相当于南安郡,这样就不会记错了。

2019新人教版部编本九年级下册语文文天祥《过零丁洋》简析遭逢起一经,辛苦③四周星。

干戈寥落④,山河破碎风飘絮身世浮沉雨打萍。

⑤头①过零丁洋②说惶恐,惶恐滩⑥。

零丁洋里叹零丁人生自古谁无死,⑦。

留取丹心照汗青【今译】回想我早年由科举入仕历尽苦辛,如今战火消歇已熬过了四个周星。

国家危在旦夕恰如狂风中的柳絮,个人又哪堪言说似骤雨里的浮萍。

.惶恐滩的惨败让我至今依然惶恐,零下洋身陷元虏可叹我孤苦零丁。

人生自古以来有谁能够长生不死,我要留一片爱国的丹心映照汗青。

【作者简介】12361283年)~文天祥(,南宋爱国诗人。

字履善,又字宋瑞,号文山,庐陵(今江西省吉安市)人。

南宋末,全力抗敌,兵败被俘,始终不屈于元人的威逼利诱,最后从容就义。

他后期的诗作主要记述了抗击元兵的艰难历程,表现了坚贞的民族气节,慷慨悲壮,感人至深。

【注释】1278年)十在今广东中山南的珠江口。

文天祥于宋末帝赵昺祥兴元年(①零丁洋:二月被元军所俘,囚于零丁洋的战船中,次年正月,元军都元帅张弘范攻打崖山,逼迫“”句:追述辛苦文天祥招降坚守崖山的宋军统帅张世杰。

于是,文天祥写了这首诗。

②早年身世及为官以来的种种辛苦。

遭逢,遭遇到朝廷选拔;起一经,指因精通某一经籍1256年)以进士第一名及第。

③干而通过科举考试得官。

文天祥在宋理宗宝祐四年(戈寥落:寥落意为冷清,稀稀落落。

在此指宋元间的战事已经接近尾声。

南宋亡于本年1279年)(,此时已无力反抗。

四周星:周星即岁星,岁星十二年在天空循环一周,故又以周星惜指十二年。

四周星即四十八年,文天祥作此诗时四十四岁,这里四周星用整.“”1275年应诏勤王以来的四年,其实本诗前两句应当合数。

旧注多以为文天祥四周星“”句:指国家局势和个人命运都已经难以起来理解,是诗人对平生遭遇的回顾。

④山河1277(宋瑞宗景炎二年水流湍急,为赣江十八滩之一。

挽回。

⑤惶恐滩:在今江西万安县,“”句:慨叹当前处境以及自零丁年),文天祥在江西空阬兵败,经惶恐滩退往福建。

人教部编版语文初三下册说课稿:《诗词曲——过零丁洋》人教部编版语文初三下册说课稿:《诗词曲五首——过零丁洋》《过零丁洋》是九年级语文下册第六单元的内容。

这是一首七言律诗,是抗元英雄文天祥在广东五坡岭战败被俘后,为了表明自己誓死忠于大宋、坚决不投降元朝的决心而写的一首诗。

这首诗抒写了自己的经历和被俘后的心情以及誓死不降元的决心,充满了爱国热情,其中“人生自古谁无死,留取丹心照汗青”成为千古传诵的名句。

下面,将从以下几个方面陈述教学设计和设计理念。

一、教材分析。

1. 教材的前后联系及所处的地位《过零丁洋》是中国历史中壮怀激烈的诗篇。

此诗是文天祥的代表作,作于作者被俘后第二年。

这首诗将自己的家国恨、哀怨情展现到了极致。

后来元军逼他招降南宋海上抗元的部队,他出示此诗以明志节。

整首诗惊风泣雨,感天地泣鬼神,是中华民族抗击侵略的大无畏革命精神的不竭源泉。

2. 教学目标及依据。

根据《语文课程标准》对古代诗歌的教学要求,结合授课学生实际情况及本课内容的特点,我认为教学诗歌,首先应引导学生从整体上把握内容,领会诗歌的意境,其次通过研读、赏析,领悟诗作的精妙,理解诗人的思想感情。

重要的是指导学生反复吟诵,只有朗读成诵,才能深刻理解作品的内涵。

所以我在设计本课教学时,本着面向全体学生、使学生自主全面发展的原则并结合教材,我确定本诗的教学目标如下:知识与能力:借助注解反复朗读,整体把握诗歌内容和作者的情感。

过程与方法:通过品味语言,初步鉴赏诗歌的艺术美和情感美。

情感态度与价值观:体会作者慷慨激昂的爱国情感,激发学生的爱国热情。

教学重点与难点:整体把握诗歌内容和作者的情感。

(重点)通过品味语言,初步鉴赏诗歌的艺术美和情感美(难点)因此,老师必须充分了解学生的身心特点与知识能力情感水平,在充分诵读的基础上通过问题激发学生思维,燃烧学生思考的热情,同时老师要善于点拨,鼓励“仁者见仁,智者见智”的创造性发言,让学生在努力探究中获得成功的快乐。

部编版九年级下册23课《过零丁洋》微课设计

教学目标:

⒈了解作者及写作背景,朗读背诵这首诗。

⒉理解诗歌内容,品味鉴赏诗歌语言。

⒊体会、感受文天祥高尚的民族气节和挚诚的爱国情怀。

教学重点:

理解诗歌的内容,朗读并背诵诗歌。

教学难点:

品味鉴赏诗歌语言,理解诗人崇高的民族气节和爱国情怀。

教学方法:

诵读、讲读、悟读

教学过程:

一、导入课题

在我们中国历史上曾涌现出了许许多多的民族英雄,他们一身正气,视死如归,碧血丹心,光照千古。

有“青山有幸埋忠骨,白铁无辜铸佞臣”的抗金英雄岳飞,有“焚罢儒衣怒发冲,屯兵鹭岛气如虹。

挥师瀛海风雷激,征服荷夷天地红”收复宝岛台湾的郑成功;有“繁霜尽是心头血,洒向千峰秋叶丹”的抗倭英雄戚继光;有“苟利国家生死以,岂因祸福趋避之”的虎门销烟者林则徐。

今天,我们将要认识另一位民族英雄,就让我

们用心聆听他的爱国心曲吧!

二、小结诗歌学习方法:

知诗人---解诗题--读诗文--明诗意--入诗境---悟诗情

三、授导过程

(一)知诗人

文天祥为什么会写出“人生自古谁无死,留取丹心照汗青。

”这样悲壮的诗句?请学生根据介绍诗人。

【设计意图】常言道“诗言志”“言为心声”。

诗人所处的时代,诗人的人生经历往往决定着诗人的情感、人生态度和观点立场。

因此,了解诗人,知人论世对于学习诗歌是十分重要的。

(二)解诗题

本诗题目《过零丁洋》,“过”,“路过”的意思,“零丁洋”是地名。

由此知晓,本诗是诗人文天祥路过零丁洋时写下的,那么,文天祥仅仅只是路过吗?他为什么会在零丁洋?原来啊,1278年,文天祥率兵与元军作战,兵败被俘,在被俘后的第二年正月,文天祥被押解着去见忽必烈,行船经过零丁洋时,文天祥面对浩瀚沧海,感慨国家命运,写下此诗表明自己的心志。

【设计意图】“题者,额也;目者,眼也。

”诗歌题目往往是诗歌内容的高度概括,是解读诗歌重要的切入点。

可以为学习本诗奠定基础,可以帮助学生初步理解文天祥以诗明志的爱国情怀。

(三)初读诗文

1.听读:教师范读,学生标注字音。

(接下来请听老师给大家朗读一下这首诗歌。

)

2.试读:学生试读诗歌,并划分节奏。

3. 教师点拨朗读重音和节奏:(课件展示)

辛苦/遭逢/起一经,干戈/寥落/四周星。

山河/破碎/风飘絮,身世/浮沉/雨打萍。

惶恐滩头/说惶恐,零丁洋里/叹零丁。

人生自古/谁无死?留取丹心/照汗青。

4.比较读:诗歌首联、颔联和颈联、尾联的节奏划分为什么不一样?诗歌前三联和尾联在情感上是都一样?让学生比较着读,感受诗歌节奏和情感的变化。

5.学生初读诗歌,提出要求:读准字音,把握语速、节奏。

(现在我们划出了节奏,哪个小组来给我们展示一下这首诗的节奏美?)

【设计意图】认识诗歌朗读节奏,体会诗歌节奏美,诵读诗歌,打好理解赏析的基础。

6.齐读诗歌。

(四)再读诗文、明诗意、入诗境、悟诗情

1.这首七言律诗首联写了哪几件大事?

“一经”指“一种经典”,“起一经”指因精通某一经籍而通过科举考试得官。

“干戈”在这里代指战争。

“四周星”指四周年。

这一联,诗人回

顾了自己一生中最重要的两件事。

一是“入仕”。

“辛苦遭逢起一经”,回想早年,辛辛苦苦研读经典,在20岁时,以进士第一名及第,得到朝廷任用,官至右丞相兼枢密使。

二是“起兵”。

“干戈寥落四周星”,德祐元年(1275)正月,文天祥响应朝廷“勤王”号召,以全部家产充军费,起兵抗元,至今已有四年。

这四年,因勤王者仅有文天祥、张世杰、陆秀夫三人,“干戈寥落”啊!尽管诗人出生入死,竭尽全力,也挽救不了宋室走向覆灭的结局,诗人自己也兵败被俘,眼看大势已去,诗人不禁悲从中来。

了解了这些,大家再读首联,应该怎样读?

(板书:首联——个人入仕、国家起兵悲苦)

2.颔联主要讲了什么内容?都运用了什么修辞手法?

诗人先用“破碎”“风飘絮”言说“国势”。

此时的南宋王朝在元军的步步紧逼之下风雨飘摇,即将覆灭,好像风中飘扬的柳絮。

亡国的悲剧已不可避免,个人命运就更难说起。

诗人一生坎坷,做官曾因得罪权贵数度被罢斥,起兵抗元之后又多次兵败,如今,部下将士牺牲殆尽,亲人也被元军俘虏,自己又身陷敌手,就如同雨中的浮萍,飘飘摇摇,无所依托,正如文天祥自己所说“死生,昼夜事也,死而死矣,而境界危恶,层见错出,非人世所堪。

”死生是早晚间的事,死就死了,可是像我这样境界险恶,坏事交错层叠地出现,不是人世间所能忍受的。

“风飘絮”“雨打萍”两个比喻,写尽了文天祥遭受国破家亡和妻离子散打击后的悲惨境地。

国已破家已亡这种痛苦你感受到了吗?我们该用怎样的语气和语调才能读出这国破家亡的切肤之痛呢?

(板书:颔联——国破家亡、妻离子散悲痛)

3.颈联悲誉为是千古名句,运用了什么修辞手法?表现了什么情感?请谈谈你的理解。

昔日,惶恐滩边忧国忧民,诚惶诚恐,今日,零丁洋上,孤独一人,自叹伶仃。

“惶恐滩”在江西万安境内赣江中,是赣江中十八险滩之一,水流湍急,令人惊恐,文天祥起兵时经惶恐滩北上,在江西战败,又经惶恐滩退往福建,而此时的南宋局势已危在旦夕,面对强大敌人,恐不能完成守土复国的使命,所以诗人惶恐不安。

“零丁洋”在现今广东省珠江口外,文天祥兵败被俘,被押解着路过此地。

前一句是在追忆往事,后一句陈述当前实况,曾经是战将,如今却沦为阶下囚,两个地名两种心情,完美融合。

从形式上看,上下两句对仗工整,出语自然。

元军势如破竹,南宋风雨飘摇,形势如此险恶处境如此危苦,诗人又是孤军奋战、孤立无援,怎不会心生“惶恐”?怎不会倍感“零丁”?诗人一心忠贞报国,却无奈被俘,只能眼睁睁看着大好河山沦入敌手。

请同学们自由试读下,读出这种“无奈之情”。

(板书:颈联——被俘迷茫无奈)

4.面对死亡,诗人做出了怎样的选择?请结合尾联分析诗人情感。

这两句是文天祥“生死观”“价值观”的体现,是文天祥人格的宣言。

当死亡来临,47岁的文天祥视死如归,死有什么可怕的呢?古往今来,谁没有一死?既然没有人能够逃脱生死,我便“留取丹心照汗青”,为一种精神而死,为一种气节而死,死不足惜。

要我去劝降张世杰,绝无可能!文天祥的死是壮烈的殉国,是悲壮的殉节,是为天地间正义而殒身。

同学们能从这两句诗中读出文天祥要表达的感情了吗?这是一种以死明志的

决心,这是一种舍生取义的气节,是作者激情慷慨的绝唱。

那么,我们该用怎样的语气语调来朗读呢?当然要读得慷慨激昂。

(板书:尾联——以死明志激昂)

设计意图:理解诗歌内容,品味鉴赏诗歌语言。

理解诗人崇高的民族气节和爱国情怀。

5.明确诗歌主旨:《过零丁洋》这首诗前三联叙事,描写了自己和国家的遭遇处境,后一联抒情,抒发了诗人忧国之痛和愿意以死明志、为国捐躯的壮志豪情。

这就是本文的主旨。

设及意图:让学生整体把握诗歌内容情感。

(五)精读诗歌。

1.提出要求:读出情感,把握语速、感情基调。

(1)学生自由试读:这首诗每一联的情感我们都明确了,首联悲苦,颔联心痛,颈联无奈,尾联激昂,那么请同学们先自由试读几遍。

(2)学生示范读:抽选几位同学示范读。

(3)接下来我们来听一遍示范,看看这位诵读者是如何来读出感情与韵味的。

(4)学生齐读:听完示范,轮到你们展示了,带着你对诗歌的理解有感情地齐读诗歌。

(5)学生齐背:文天祥用宁死不屈的壮烈誓言告别自己的生命,于是他的灵魂和诗篇一起从此不朽。

最后让我们根据提示齐背本诗,再次触摸文天祥的灵魂感受他宁死不屈、视死如归的民族气节吧!

设计意图:利用学生自由试读,指名学生读,听范读,全班齐读、齐背的诵读方式,以读促学,以读传情。

(六)联读深化

像文天祥这样的英雄生在南宋末年是不幸的,但文天祥又是可赞可叹的,他的人格魅力诗歌《南安军》中也有体现,我们一起来读。

数年的抗元斗争,终于回天无力,文天祥不得不面对国破家亡的现实。

被俘后,他自杀未遂,只能随元军北行。

梅岭依旧,身边却没有战友陪伴,只剩下元军的脚步,何等孤独!家乡近在眼前,成为囚徒而归故里,何等哀痛、悲伤!山河仍在,城郭沦丧,一切都无可挽回。

他决心绝食,死在家乡,好让自己的灵魂得到宁静和安慰。

诗人以高亢的诗篇,唱出他的爱国之志,唱出了他的“一片丹心”。

设计意图:通过联读《南安军》深化巩固内容,深入体会文天祥光照日月,气壮山河的人格魅力。

(七)扩读拓展

《正气歌》慷慨激昂,充分表现了文天祥坚贞不屈的爱国情操。

请同学们课外诵读该诗,深入体会文天祥的人格魅力。

设计意图:让学生课后诵读,以拓展、升华情感。

四、小结课堂。

五、布置作业:

背诵并默写诗歌。

六、板书设计

过零丁洋

文天祥

首联——个人入仕、国家起兵悲苦

颔联——国破家亡、妻离子散悲痛

颈联——国势危亡、身陷敌手无奈尾联——直抒胸臆、以死明志激昂七、教学反思。