高中生物选修-制作泡菜并检测亚硝酸盐含量

- 格式:ppt

- 大小:2.45 MB

- 文档页数:46

第3课时制作泡菜并检测亚硝酸盐含量基础过关知识点一乳酸菌的特点和亚硝酸盐的性质1.制作泡菜时,所用的菜坛子必须密封,其原因是()A.防止水分的蒸发B.防止菜叶萎蔫C.乳酸菌在有氧条件下发酵被抑制D.防止产生的乳酸挥发[答案]C[解析]泡菜制作是利用乳酸菌的发酵作用而进行的,而乳酸菌是厌氧菌,所以要密封菜坛子,以避免氧对其发酵作用的抑制。

2.泡菜制作过程中,下列对不同时期泡菜坛中乳酸菌含量的叙述,正确的是()A.制作泡菜初期并无乳酸菌的存在B.腌制过程中乳酸菌含量会逐渐增多并达到最高峰,然后下降C.腌制后期乳酸菌含量会急剧下降D.腌制的全过程乳酸菌的含量不变,活性不同[答案]B[解析]泡菜的制作是利用蔬菜表面的乳酸菌的代谢,将糖类转化成乳酸,因此发酵初期就有乳酸菌存在;由于发酵条件的变化,乳酸菌大量繁殖,达到一定量后由于酸度过大,乳酸菌数量会下降。

3.膳食中一般含有一定量的亚硝酸盐,下列含量不正确的是()A.蔬菜中亚硝酸盐的平均含量约为4 mg/kgB.咸菜中亚硝酸盐的平均含量在7 mg/kg以上C.豆粉中亚硝酸盐的平均含量可达10 mg/kgD.婴儿奶粉中亚硝酸盐的平均含量在7 mg/kg左右[答案]D[解析]婴儿奶粉中亚硝酸盐的平均含量不得超过2 mg/kg。

知识点二泡菜制作的实验设计4.某人利用乳酸菌制作泡菜时因操作不当而使泡菜腐烂。

造成泡菜腐烂的原因是()①罐口密闭缺氧,抑制了乳酸菌的生长繁殖②罐口封闭不严,氧气抑制了乳酸菌的生长繁殖③罐口封闭不严,氧气抑制了其他腐生菌的生长和繁殖④罐口封闭不严,促进了需氧腐生菌的生长和繁殖A.①③B.②④C.②③D.①④[答案]B[解析]乳酸菌为厌氧细菌,在无氧的情况下将葡萄糖分解成乳酸。

制作泡菜时,如果罐口封闭不严,氧气进入罐内,会抑制乳酸菌的乳酸发酵;同时进入的氧气促进了罐内需氧腐生菌的生长和繁殖,从而造成泡菜腐烂。

5.制作泡菜的过程实际上是应用了乳酸菌的呼吸作用。

课题3 制作泡菜并检测亚硝酸盐含量1.为了在市场上有竞争力,泡菜厂家需要不断地开发新产品。

下面不是开发新产品所考虑的内容是()A.对泡菜材料进行创新拓展B.对水与盐的比例进行调整C.对香辛料的种类和比例进行调整D.对通气发酵和密封发酵的时间比例进行调整,乳酸菌是严格的厌氧菌,不需要通气发酵。

2.在腌制泡菜时,抑制有害菌繁殖是关键。

下列与此有关的叙述,不利于泡菜发酵及抑制有害菌繁殖的是()A.接入乳酸菌菌种B.适量加入盐和调料酒C.利用无氧环境抑制有害菌D.加入抗生素,接入乳酸菌菌种可以增加乳酸菌的数量,使乳酸菌快速成为优势菌种,抑制有害菌繁殖;适量的盐和料酒可调节风味,也可抑制有害菌繁殖;无氧环境可以抑制需氧型有害菌的繁殖;加入抗生素,不仅抑制杂菌繁殖,也会抑制乳酸菌生长、繁殖,影响泡菜的正常发酵。

3.有关泡菜发酵过程的叙述,正确的是()A.发酵时间越长,亚硝酸盐的含量越高B.发酵过程中只有乳酸菌的发酵作用C.发酵过程中乳酸菌可分解蛋白质和果胶D.发酵过程中要经常补充水槽中的水,随着泡菜发酵中产生的乳酸的量不断增加,硝酸盐还原菌的代谢被逐渐抑制,亚硝酸盐的产量减少。

同时亚硝酸盐的分解增加,亚硝酸盐的含量会逐渐下降。

发酵过程主要是乳酸菌的作用,还有酵母菌的发酵作用,酵母菌有改善产品风味的作用,此外,还有硝酸盐还原菌的作用。

乳酸菌不分解蛋白质和果胶,蔬菜保持脆嫩而不软化腐败。

发酵过程中要经常补充水槽中的水,以保持坛内无氧状态。

4.下列曲线中能表示泡菜腌制过程中亚硝酸盐含量变化的是(),亚硝酸盐分布广泛,没有腌制的蔬菜中也含有一定量的亚硝酸盐,在腌制几天后,泡菜中亚硝酸盐的含量达到最高,但随着腌制时间的延长,乳酸菌大量繁殖产生乳酸,抑制了硝酸盐还原菌的繁殖,同时已生成的亚硝酸盐被降解,泡菜中亚硝酸盐含量又逐渐下降。

5.下图是泡菜的制作及测定亚硝酸盐含量的实验流程示意图,下列说法错误的是()A.制作泡菜宜选用新鲜的蔬菜或其他原料,原因是它们所含亚硝酸盐的量少B.发酵不同时期亚硝酸盐的含量不同C.发酵过程中应及时测定亚硝酸盐的含量,以把握取食泡菜的最佳时机D.测定亚硝酸盐含量的方法是纸层析法6.下列关于亚硝酸盐的叙述,错误的是()A.亚硝酸盐为白色粉末,易溶于水B.亚硝酸盐的分布广泛,其中蔬菜中亚硝酸盐的平均含量约为4 mg/kgC.咸菜中亚硝酸盐的平均含量在7 mg/kg以上,应尽量少吃咸菜D.亚硝酸盐具有防腐作用,应在食品中多加些以延长食品的保质期,易溶于水,A项正确;亚硝酸盐的分布广泛,其中蔬菜中亚硝酸盐的平均含量约为4 mg/kg,B项正确;咸菜中亚硝酸盐较多,平均含量在7 mg/kg以上,由于亚硝酸盐可转变成致癌物,因此应尽量少吃咸菜,C项正确;当人体摄入的亚硝酸盐总量达到0.3~0.5 g时,会引起中毒,达到3 g时会引起人死亡,D项错误。

课题3 制作泡菜并检测亚硝酸盐含量一、课题目标尝试制作泡菜,并尝试用比色法测定泡菜中亚硝酸盐含量的变化。

讨论与此相关的食品安全问题。

二、课题重点与难点课题重点:制作泡菜并测定泡菜中亚硝酸盐含量。

课题难点:泡菜中亚硝酸盐含量的测定。

6知识拓展首先,蔬菜的腌制方法有三种,一是咸菜,而是泡菜,三是酱菜。

我们的泡菜和韩国的所谓”泡菜“虽然叫法一样,但是实质操作和原理不同。

一:咸菜:用盐腌制的蔬菜。

就是咸菜,也指某些酱菜。

咸菜的腌制所需要的原料和辅料及其简单。

这是咸菜与酱菜和泡菜的区别。

二:咸菜的特点:咸菜中含有亚硝酸盐,这也是咸菜使得许多人望而却步的原因。

咸菜在开始腌制的2天内亚硝酸盐的含量并不高,只是在第3—8天亚硝酸盐的含量达到最高峰,第9天以后开始下降,20天后基本消失。

所以腌制咸菜一般时间短的在2天之内,长的应在腌制一个月以后才可以食用。

人工除毒。

腌制成咸菜后,在吃前可用水煮2分钟或日照30分钟,或用热水清洗的方法处理,可在一定程度上去除咸菜中残存的亚硝酸盐。

不是任何蔬菜都适于腌制咸菜。

比如有些蔬菜含水分很多,怕挤怕压,易腐易烂,象熟透的西红柿就不宜腌制;有一些蔬菜含有大量纤维质,如韭菜、一经腌制榨出水分,只剩下粗纤维,无多少营养,吃起来又无味道;还有一些蔬菜吃法单一,如生菜,适于生食或做汤菜,炒食、炖食不佳,也不宜腌制。

因此,腌制咸菜,要选择那些耐贮藏,不怕压、挤,肉质坚实的品种,如白菜、萝卜、苤蓝、玉根(大头菜)等。

三:泡菜及其特点:泡菜是为了利于长时间存放而经过发酵的蔬菜。

一般来说,只要是纤维丰富的蔬菜或水果,都可以被制成泡菜;像是高丽菜、大白菜、红萝卜、白萝卜、大蒜、青葱、小黄瓜、洋葱等。

蔬菜在经过腌渍及调味之后,有种特殊的风味。

泡菜有丰富的乳酸菌,可帮助消化。

但是制作泡菜有一定的规则,像是不能碰到水或是油,否则容易腐败等等。

若是误食遭到污染的泡菜,容易拉肚子或是食物中毒。

泡菜除了腌制的目的,还有调味的目的,这是与咸菜单一的只用盐来腌制的区别。

(完整版)【选修一】高中生物必备知识点:1.3制作泡菜并检测亚硝酸盐含量【选修一】高中生物必备知识点:1.3制作泡菜并检测亚硝酸盐含量制作泡菜并检测亚硝酸盐含量1.原理:乳酸菌的无氧呼吸,反应式:C6H12O62C3H6O3+能量2.制作过程:①将清水与盐按质量比4:1配制成盐水,将盐水煮沸冷却。

煮沸是为了杀灭杂菌,冷却之后使用是为了保证乳酸菌等微生物的生命活动不受影响。

②将新鲜蔬菜放入盐水中后,盖好坛盖。

向坛盖边沿的水槽中注满水,以保证乳酸菌发酵的无氧环境。

3.亚硝酸盐含量的测定:①方法:比色法;②原理:在盐酸酸化条件下,亚硝酸盐与对氨基苯磺酸发生重氮化反应后,与N-1-萘基乙二胺盐酸盐结合形成玫瑰红色染料。

4.泡菜的制作离不开——乳酸菌乳酸菌属原核生物,它是能通过发酵将糖类转化成乳酸的细菌的总称,常见的有乳酸杆菌和乳酸链球菌,所以乳酸菌不是一个种群,而是一类生物。

=5.泡菜制作的注意事项:(1)材料的选择及用量①蔬菜应新鲜,若放置时间过长,蔬菜中的硝酸盐易被还原成亚硝酸盐。

②清水和盐的质量比为4:1,盐水要煮沸后冷却。

煮沸有两大作用,一是除去水中的氧气,二是杀灭盐水中的其他细菌。

冷却目的:为了避免高温杀死菌种。

(2)防止杂菌污染:每次取样用具要洗净,要迅速封口。

(3)氧气需求①泡菜坛要选择透气性差的容器,以创造无氧环境,有利于乳酸菌发酵,防止蔬菜腐烂。

②泡菜坛坛盖边沿的水槽内注满水,以保证坛内乳酸菌发酵所需的无氧环境,并注意在发酵过程中经常补水。

(4)温度:发酵过程温度控制在室温即可,最好控制在26℃~36℃。

温度过高则易滋生杂菌,温度过低则发酵时间延长。

发酵过程中的泡菜坛泡菜在腌制过程中,乳酸菌、乳酸和亚硝酸盐的变化:①发酵初期:以不抗酸的大肠杆菌和酵母菌的活动为主,同时还有一部分硝酸盐还原菌活动。

该时期利用了氧气,产生了厌氧环境,乳酸菌才开始活动。

此时乳酸菌和乳酸的量都比较少,而由于硝酸盐还原菌的活动,亚硝酸盐含量有所增加。

选修1专题1课题3制作泡菜并测定亚硝酸盐含量(测)(满分60分,40分钟完成)班级姓名总分一、单选题(30分,每题3分)1.在制作泡菜并检测亚硝酸盐含量的实验中,说法错误的是( )A.泡菜中的亚硝酸盐,随着炮制时间的增加,亚硝酸盐含量先升高后降低B.该实验中利用的乳酸菌是一种兼性厌氧菌C.制作过程中温度过高,食盐用量过低都易造成细菌大量繁殖D.可通过比色法测定泡菜中亚硝酸盐的含量【答案】B【解析】泡菜中的亚硝酸盐,随着炮制时间的增加,亚硝酸盐含量先升高后降低,A正确;该实验中利用的乳酸菌是一种厌氧菌,B错误;制作过程中温度过高,食盐用量过低都易造成细菌大量繁殖,C正确;随发酵进行,亚硝酸盐含量先逐渐增加,后又逐渐降低,用比色法可进行亚硝酸盐含量的测定,D正确;答案是B。

2.在泡菜的腌制过程中,下列说法正确的是() A.只要取材得当,操作正确,最后坛中微生物只有乳酸菌B.正确的泡菜腌制过程的后期,坛中乳酸菌含量下降C.由于乳酸菌能抑制和杀死其他微生物,所以泡菜腌制的时间越长越好D.按照清水与盐的质量比5:1 的比例配置盐水【答案】B【解析】制作泡菜时起主要作用的是乳酸菌.如果取材得当,操作正确,最后坛中微生物主要是乳酸菌,但也可能含有其他厌氧型微生物,A项错误;泡菜腌制过程的后期,由于营养物质减少,pH降低,有害代谢产物的积累等,都会抑制乳酸菌的增殖,使坛中乳酸菌含量下降,B项正确;泡菜腌制的时间过长会使泡菜过酸,所以并不是腌制时间越长越好,C项错误;制作泡菜时,按照清水与盐的质量比4:1 的比例配置盐水,D项错误. 3。

选择泡菜坛的原则是:选用火候好、无裂纹、无砂眼的泡菜坛,其主要目的是()A.防止泡菜制作过程中O2进入坛内B.防止泡菜汁液渗出,影响口感C.防止杂菌污染D.为使泡菜坛美观【答案】A【解析】泡菜的制作依靠的是乳酸菌的无氧呼吸,所以选择泡菜坛的原则是:选用火候好、无裂纹、无砂眼的泡菜坛,其主要目的是防止泡菜制作过程中O2进入坛内,不合格的泡菜坛容易引起蔬菜腐烂,A项正确,B、C、D项错误。

第3节制作泡菜并检测亚硝酸盐含量一、教学目标的确定在课程标准中,对该节内容描述为“运用发酵食品加工的基本方法”。

该条内容标准属于独立操作水平,要求学生能够独立完成泡菜的制作,并尝试对亚硝酸盐的含量进行检测。

通过本课题的开展,可以使学生了解生活中我们所吃的泡菜是怎么制作的,泡菜中可能含有较多的亚硝酸盐是怎么产生的,如何去测定泡菜中的亚硝酸盐的含量。

据此,将本节教学目标确定为:1.了解泡菜制作的原理、方法,尝试制作泡菜;2.了解亚硝酸盐对人体的危害及测定其含量的原理,尝试用比色法测定泡菜中亚硝酸盐的含量变化,讨论与此相关的食品安全问题。

其中制作泡菜并测定泡菜中亚硝酸盐含量是本节的重点;泡菜中亚硝酸盐含量的测定是本节的难点。

在进行本课题的教学时,要以实验为依托,通过实验使学生掌握泡菜制作的方法、步骤以及亚硝酸盐含量的测定方法。

二、教学设计思路通过日常生活中人们喜爱的泡菜食品,引入主题──制作泡菜并测定泡菜中亚硝酸盐含量,引导学生关注食品安全,注重身体健康。

教学时,可以让学生列举一些自己喜欢的泡菜,以充分调动学生的兴趣,激发学生的求知欲,从而顺利进入本课题的研究。

在进行实验设计时,先给学生展示泡菜制作及测定亚硝酸盐含量的实验流程,让学生依据实验流程设计制作泡菜的实验步骤,并学会检测泡菜中亚硝酸盐的方法。

1.泡菜制作流程图三、教学程序设计附:韩国泡菜的制作方法白菜10棵(30kg), 粗盐19杯(3kg), 萝卜 3棵(4.5以斤), 葱白1捆(400g), 芥菜1捆(1kg), 水芹2捆(600g), 大葱半捆(400g), 蒜10头(400g), 生姜3棵(100g), 辣椒面10杯(800g), 温水2杯,适量的盐和白糖①挑选鲜嫩的白菜,把黄色的叶子摘掉,粗大的白菜切成四块,小的切成两半。

②适量粗盐放入水中溶解,将切开的白菜浸入水中浸渍后再捞出,在白菜梗上撒适量的盐,切开的面朝上,一层层放入大容器中腌渍。

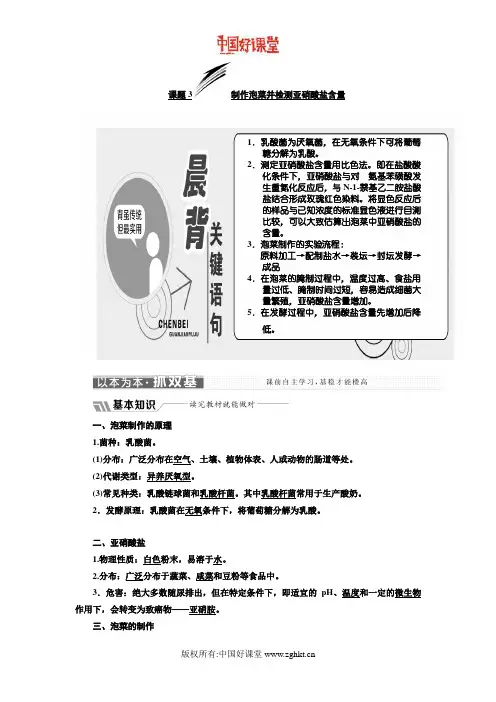

课题3制作泡菜并检测亚硝酸盐含量1.乳酸菌为厌氧菌,在无氧条件下可将葡萄糖分解为乳酸。

2.测定亚硝酸盐含量用比色法。

即在盐酸酸化条件下,亚硝酸盐与对氨基苯磺酸发生重氮化反应后,与N-1-萘基乙二胺盐酸盐结合形成玫瑰红色染料。

将显色反应后的样品与已知浓度的标准显色液进行目测比较,可以大致估算出泡菜中亚硝酸盐的含量。

3.泡菜制作的实验流程:原料加工→配制盐水→装坛→封坛发酵→成品4.在泡菜的腌制过程中,温度过高、食盐用量过低、腌制时间过短,容易造成细菌大量繁殖,亚硝酸盐含量增加。

5.在发酵过程中,亚硝酸盐含量先增加后降低。

一、泡菜制作的原理1.菌种:乳酸菌。

(1)分布:广泛分布在空气、土壤、植物体表、人或动物的肠道等处。

(2)代谢类型:异养厌氧型。

(3)常见种类:乳酸链球菌和乳酸杆菌。

其中乳酸杆菌常用于生产酸奶。

2.发酵原理:乳酸菌在无氧条件下,将葡萄糖分解为乳酸。

二、亚硝酸盐1.物理性质:白色粉末,易溶于水。

2.分布:广泛分布于蔬菜、咸菜和豆粉等食品中。

3.危害:绝大多数随尿排出,但在特定条件下,即适宜的pH、温度和一定的微生物作用下,会转变为致癌物——亚硝胺。

三、泡菜的制作1.实验流程(1)原料加工:选取新鲜的蔬菜,进行修整、洗涤、晾晒,切分成条状或片状。

(2)配制盐水:按清水与盐的质量比为4∶1的比例配制好后煮沸冷却备用。

(3)装坛:将经过预处理的蔬菜装入坛内,装至半坛时,放入调味品,继续装至八成满,再徐徐注入配制好的盐水,使其没过全部菜料。

(4)封坛发酵:盖好坛盖,在坛盖边沿的水槽中注满水,以保证坛内乳酸菌发酵所需的无氧环境。

发酵时间长短受室内温度的影响。

2.腌制条件在腌制过程中,要控制腌制的时间、温度和食盐的用量。

温度过高、食盐用量过低、腌制时间过短,容易造成细菌大量繁殖,亚硝酸盐含量增加。

四、亚硝酸盐含量的测定1.测定原理:在盐酸酸化条件下,亚硝酸盐与对氨基苯磺酸发生重氮化反应后,与N-1-萘基乙二胺盐酸盐结合形成玫瑰红色染料。

课下能力提升(三)制作泡菜并检测亚硝酸盐含量【基础题组】1.下列关于乳酸菌的说法错误的是()。

A.乳酸菌的遗传物质是DNAB.乳酸菌无氧呼吸产生乳酸和CO2C.乳酸菌与醋酸菌的细胞结构相似D.在泡菜制作过程中,起主要作用的是乳酸菌解析:选B乳酸菌属于细菌,其遗传物质是DNA;乳酸菌是厌氧型细菌,其进行无氧呼吸产生乳酸,不产生CO2;乳酸菌与醋酸菌都属于原核生物,二者细胞结构相似;泡菜制作利用了乳酸菌的无氧发酵过程。

2.下列关于泡菜制作过程中材料和泡菜坛的选择,错误的是()A.泡菜坛要选择密封性好的坛子B.选择的材料应质地鲜嫩,无烂痕,无虫咬C.坛盖边沿的水槽应保持干燥,防止泡菜腐烂D.坛盖边沿应注满水解析:选C乳酸菌是厌氧菌,因此在新鲜蔬菜入坛后,要保证其发酵的无氧环境,需在坛盖边沿注满水,防止空气进入。

3.在制作泡菜的过程中,下列做法错误的是()A.按照清水与盐的质量比为5∶1的比例配制盐水B.盐水入坛前要煮沸冷却,以防污染C.泡菜坛内应保持无氧环境D.制作泡菜所用的微生物属于分解者解析:选A在泡菜制作过程中,按照清水与盐的质量比为4∶1的比例配制盐水;盐水入坛前要煮沸冷却,以防污染;泡菜坛内应为无氧环境;制作泡菜所用的微生物是乳酸菌,属于分解者。

4.下列关于亚硝酸盐的叙述错误的是()A.亚硝酸盐为白色粉末,易溶于水B.膳食中的绝大部分亚硝酸盐在人体内随尿液排出体外C.咸菜中亚硝酸盐的平均含量在7 mg/kg以上,所以要尽量少吃咸菜D.亚硝酸盐不会危害人体健康,并且具有防腐作用,所以应在食品中可多加些以延长食品的保质期解析:选D亚硝酸盐一般不会危害人体健康,但摄入总量超过某一数值时就会致病。

5.在泡菜腌制过程中亚硝酸盐含量变化曲线如下图所示,正确的是()A.①B.②C.③D.④解析:选C自然界中,亚硝酸盐分布广泛,没有腌制的蔬菜中也含有一定量的亚硝酸盐。

在腌制几天后,泡菜中的亚硝酸盐的含量达到最高峰,但随着腌制时间延长,乳酸菌大量繁殖产生乳酸,抑制硝酸盐还原菌的繁殖,致使泡菜中亚硝酸盐含量下降。

高中生物选修一制作泡菜并检测亚硝酸盐含量教学设计1.3 制作泡菜并检测亚硝酸盐含量教学设计一、教材分析课题背景是通过日常生活中人们喜爱的泡菜食品,引入主题──制作泡菜并测定泡菜中亚硝酸盐含量,引导学生关注食品安全,注重身体健康。

教学时,可以让学生列举一些自己喜欢的泡菜,以充分调动学生的兴趣,激发学生的求知欲,从而顺利进入本课题的研究。

在进行实验设计时,先给学生展示泡菜制作及测定亚硝酸盐含量的实验流程,让学生依据实验流程设计制作泡菜的实验步骤,并学会检测泡菜中亚硝酸盐的方法。

二、教学目标1.知识与技能泡菜制作过程中乳酸菌发酵的原理;泡菜中亚硝酸盐含量变化及测定。

2.过程与方法乳酸菌发酵与细胞呼吸的联系;测定亚硝酸盐时的化学操作。

3.情感、态度与价值观认同劳动人民在时间中利用微生物进行泡菜制作的技能;对泡菜中亚硝酸盐含量的测定,引导学生关注食品安全,维护身体健康。

三、教学重点:制作泡菜并测定泡菜中亚硝酸盐含量。

四、教学难点:泡菜中亚硝酸盐含量的测定。

五、教学过程教学内容教师活动学生活动设计意图引入课题教师从课题背景入手,介绍泡菜是我国古代劳动人民创造出的一种经过微生物发酵的腌制食品。

泡菜是怎样腌制的呢?在腌制过程中,为什么需要对亚硝酸盐的含量进行检测?学生进行讨论、交流自己对泡菜的一些认识。

创设问题情境,激发兴趣,展开课题。

基础知识:1、乳酸菌发酵2、亚硝酸盐1、教师引导学生看课本,了解有关乳酸菌的基础知识,泡菜的制作离不开乳酸菌。

乳酸菌是异养厌氧型细菌,在无氧条件下,将葡萄糖分解成乳酸。

常见的乳酸菌有乳酸链球菌和乳酸杆菌,乳酸杆菌常用于制作酸奶。

2、教师引导学生回忆必修1第5章无氧呼吸相关内容,写出乳酸发酵公式:3、通过多媒体平台展示一些关于乳酸菌的图片4、教师介绍亚硝酸盐相关知识,亚硝酸盐(包括亚硝酸钾1、学生课前查阅搜索一些关于乳酸菌的资料,并通过教师的讲解了解乳酸菌的一些知识。

2、学生回忆必修1第5章无氧呼吸相关内容,并写出乳酸发酵公式。

制作泡菜并检测亚硝酸盐含量一、单选题(共8题;共16分)1.测定亚硝酸盐含量的有关叙述,不正确的是()A.亚硝酸盐与对氨基苯磺酸发生重氮化反应,需在盐酸酸化条件下进行B.重氮化反应后,与N1萘基乙二胺盐酸盐结合形成玫瑰红色染料C.对显色反应样品进行目测,可精确算出泡菜中亚硝酸盐含量D.配制溶液所用的提取剂为氯化镉与氯化钡2.在泡菜腌制过程中亚硝酸盐含量变化曲线如图所示,正确的是()A. B. C. D.3.关于亚硝酸盐含量测定原理的正确描述是A.重氮化→酸化→显色→比色B.重氮化→酸化→比色→显色C.酸化→重氮化→显色→比色D.酸化→重氮化→比色→显色4.亚硝酸盐在酸性条件下与对氨基苯磺酸重氮化后,再与α-萘胺反应生成的溶液呈()A.紫红色B.蓝色C.砖红色D.橘红色5.关于泡菜制作的相关叙述,不正确的是A.清水和盐的比例为4:1B.发酵时间长短受室内温度影响C.泡菜坛应选择火候好、无砂眼、盖子吻合好的D.发酵过程无需向水槽中补充水6.下列关于测定亚硝酸盐含量原理的叙述,不正确的是()A.亚硝酸盐经一定方式显色反应后呈玫瑰红色B.样品液显色后,通过与已知浓度的标准液比色,可大致估算出样品液中亚硝酸盐的含量C.不同浓度的亚硝酸盐显色深浅不同D.显色反应后亚硝酸盐的理化性质没有发生改变7.测定泡菜中亚硝酸盐的含量的操作中,用不到的试剂是()A.对氨基苯磺酸溶液B.N一1一萘基乙二胺盐酸盐溶液C.氯化镉和氯化钡溶液D.班氏溶液8.为了测定亚硝酸盐含量的准确性高,关键是()A.样品处理B.标准显色液的制备C.比色D.泡菜的选择二、填空题(共2题;共17分)9.某兴趣小组就“泡菜腌制过程中亚硝酸盐含量变化”开展了研究,操作如下:1月4日下午选取1、2、3号三只相同的泡菜坛,在每个坛中加入洗净的新鲜莲花菜0.6kg,再分别倒入等量煮沸并冷却的10%的盐水,将坛密封,置于同一环境中.封坛前进行第一次取样测定亚硝酸盐含量,后来定时测定,结果如图.(1)测定亚硝酸盐含量的方法是________,其原理是:在盐酸酸化的条件下,亚硝酸盐与对氨基苯磺酸发生重氮化反应后,与N﹣1﹣萘基乙二胺盐酸盐结合形成________,将显色反应后的样品与已知浓度的标准液进行目测比较,可以大致估算出泡菜中亚硝酸盐的含量.(2)实验中,盐水加热煮沸是为了________;冷却之后再使用是为了保证________等微生物的生命活动不受影响.(3)在腌制过程中,坛中溶液量会增加,原因是________.(4)图中数据表明,泡菜在腌制的第________天亚硝酸盐含量达到最大值,腌制到第________天以后再食用可以较好地避免亚硝酸盐对人体健康的危害.(5)实验中三只坛中产生的亚硝酸盐含量存在差异,最可能的原因是________.(6)为了让实验数据更好地表明泡菜腌制过程中亚硝酸盐含量变化,对该实验所获得的3组数据应进行怎样的处理才更合理?________.10.生物技术的广泛应用,给社会带来了较大的经济效益,受到社会的广泛关注.请回答下列有关问题:(1)制作泡菜需要测定亚硝酸盐的含量,方法是________,其原理是:在盐酸酸化的条件下,亚硝酸盐与氨基苯磺酸发生重氮化反应后,与N﹣1萘基乙二胺盐酸盐结合形成________,将显色反应后的样品与已知浓度的标准液目测比较,可以大致估算出泡菜中亚硝酸盐的含量.(2)在香料工业提取的“液体黄金”玫瑰油中,要求不含有任何添加剂或化学原料,其提取方法主要是________;玫瑰精油的提取需要大量原料,通常采用植物组织培养技术来实现玫瑰的快速繁殖.(3)在制备固定化酵母细胞的过程中,溶化好的海藻酸钠溶液要冷却至室温才能加入已活化的酵母菌,原因是________.如果在CaCl2溶液中形成的凝胶珠颜色过浅,说明________.(4)微生物强化采油(MEOR)是利用某些微生物能降解石油,增大石油的乳化度,降低石油黏度的原理,通过向油井中注入含微生物的水来提高采油率的新技术.为筛选和纯化该类微生物,从功能上分,应选用________培养基,常用的接种方法是________和________.三、综合题(共2题;共15分)11.新鲜的泡菜滤液中含有乳酸菌,可作为实验材料分离纯化乳酸菌.请回答下列问题:(1)分离纯化乳酸菌时,首先需要用无菌水对泡菜滤液进行________,这样做的理由是________.(2)分离纯化所用固体培养基中因含有碳酸钙而不透明,乳酸菌产生的乳酸能溶解培养基中的碳酸钙,从而使培养基在分离纯化过程中会形成________.(3)若要长期保存乳酸菌,菌液中常需要加入一定量的________(填“蒸馏水”“甘油”或“碳酸钙”),且要放置在________(填“﹣5”“﹣20”或“﹣100”)℃的冷冻箱中,若要短期保存乳酸菌,可将菌种接种到试管的________(填“溶液中”“固体培养基表面上”或“固体斜面培养基上”),菌落长成后,将试管放置在________(填“﹣4”“0”或“4”)℃的冰箱中保藏.12.农村中泡菜的制作方法是:新鲜的蔬菜经过整理、清洁后,放入彻底清洗并用白酒擦拭过的泡菜坛中,然后向坛中加入盐水、香料及一些“陈泡菜水”。