新时期小说1伤痕文学

- 格式:pptx

- 大小:456.80 KB

- 文档页数:25

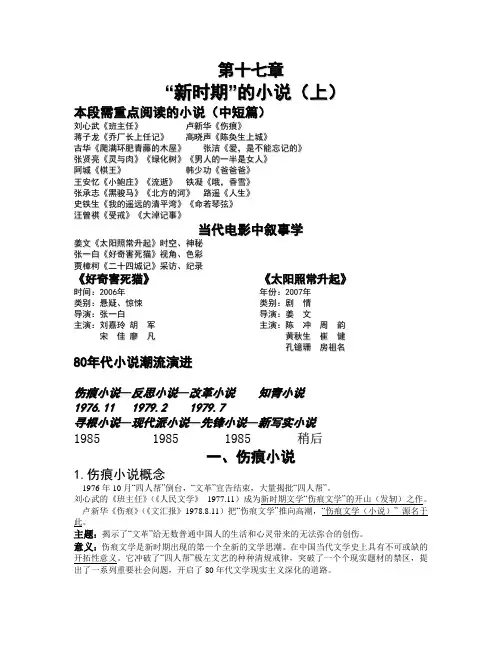

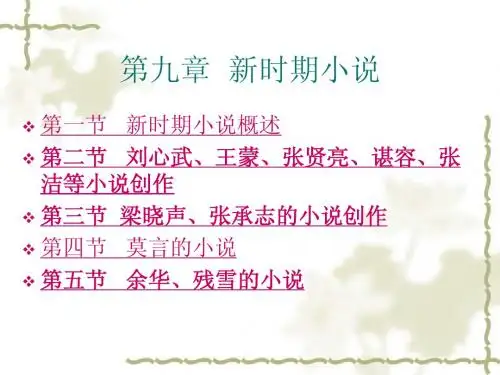

第十七章“新时期”的小说(上)本段需重点阅读的小说(中短篇)刘心武《班主任》卢新华《伤痕》蒋子龙《乔厂长上任记》高晓声《陈奂生上城》古华《爬满环肥青藤的木屋》张洁《爱,是不能忘记的》张贤亮《灵与肉》《绿化树》《男人的一半是女人》阿城《棋王》韩少功《爸爸爸》王安忆《小鲍庄》《流逝》铁凝《哦,香雪》张承志《黑骏马》《北方的河》路遥《人生》史铁生《我的遥远的清平湾》《命若琴弦》汪曾祺《受戒》《大淖记事》当代电影中叙事学姜文《太阳照常升起》时空、神秘张一白《好奇害死猫》视角、色彩贾樟柯《二十四城记》采访、纪录《好奇害死猫》时间:2006年类别:悬疑、惊悚导演:张一白主演:刘嘉玲胡军宋佳廖凡《太阳照常升起》年份:2007年类别:剧情导演:姜文主演:陈冲周韵黄秋生崔健孔镱珊房祖名80年代小说潮流演进伤痕小说—反思小说—改革小说知青小说1976.111979.21979.7寻根小说—现代派小说—先锋小说—新写实小说198519851985稍后一、伤痕小说1.伤痕小说概念1976年10月“四人帮”倒台,“文革”宣告结束,大量揭批“四人帮”。

刘心武的《班主任》(《人民文学》1977.11)成为新时期文学“伤痕文学”的开山(发轫)之作。

卢新华《伤痕》(《文汇报》1978.8.11)把“伤痕文学”推向高潮,“伤痕文学(小说)”源名于此。

主题:揭示了“文革”给无数普通中国人的生活和心灵带来的无法弥合的创伤。

意义:伤痕文学是新时期出现的第一个全新的文学思潮。

在中国当代文学史上具有不可或缺的开拓性意义。

它冲破了“四人帮”极左文艺的种种清规戒律,突破了一个个现实题材的禁区,提出了一系列重要社会问题,开启了80年代文学现实主义深化的道路。

2.刘心武的《班主任》代表作有中篇小说《如意》、《立体交叉桥》等,长篇小说《钟鼓楼》、《四牌楼》、《风过耳》等。

《钟鼓楼》是刘心武的第一部长篇小说,荣获第二届茅盾文学奖。

《班主任》:“伤痕”的开山作•小说围绕光明中学班主任张俊石老师接收小流氓宋宝琦事件展开,主要塑造了宋宝琦、谢惠敏两个心灵被严重戕害和扭曲的中学生形象,并发出了振聋发聩的“救救孩子”的焦灼的呐喊。

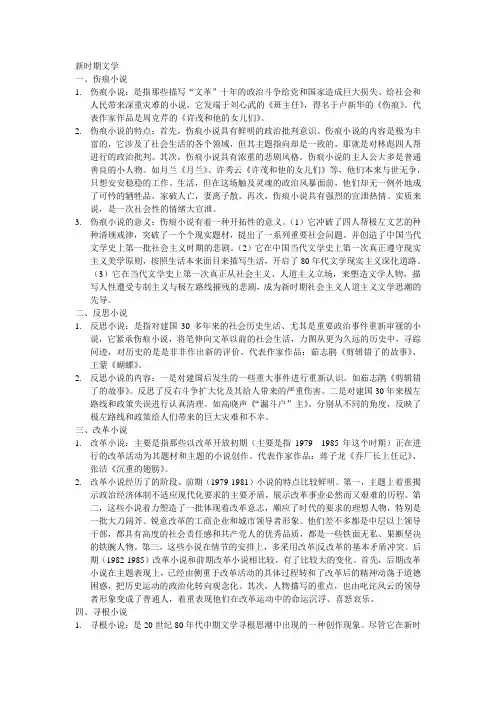

新时期文学一、伤痕小说1.伤痕小说:是指那些描写“文革”十年的政治斗争给党和国家造成巨大损失、给社会和人民带来深重灾难的小说,它发端于刘心武的《班主任》,得名于卢新华的《伤痕》。

代表作家作品是周克芹的《许茂和他的女儿们》。

2.伤痕小说的特点:首先,伤痕小说具有鲜明的政治批判意识。

伤痕小说的内容是极为丰富的,它涉及了社会生活的各个领域,但其主题指向却是一致的,那就是对林彪四人帮进行的政治批判。

其次,伤痕小说具有浓重的悲剧风格。

伤痕小说的主人公大多是普通善良的小人物。

如月兰《月兰》、许秀云《许茂和他的女儿们》等,他们本来与世无争,只想安安稳稳的工作、生活,但在这场触及灵魂的政治风暴面前,他们却无一例外地成了可忴的牺牲品,家破人亡,妻离子散。

再次,伤痕小说具有强烈的宣泄热情。

实质来说,是一次社会性的情绪大宣泄。

3.伤痕小说的意义:伤痕小说有着一种开拓性的意义。

(1)它冲破了四人帮极左文艺的种种清规戒律,突破了一个个现实题材,提出了一系列重要社会问题。

并创造了中国当代文学史上第一批社会主义时期的悲剧。

(2)它在中国当代文学史上第一次真正遵守现实主义美学原则,按照生活本来面目来描写生活,开启了80年代文学现实主义深化道路。

(3)它在当代文学史上第一次真正从社会主义、人道主义立场,来塑造文学人物,描写人性遭受专制主义与极左路线摧残的悲剧,成为新时期社会主义人道主义文学思潮的先导。

二、反思小说1.反思小说:是指对建国30多年来的社会历史生活、尤其是重要政治事件重新审视的小说,它紧承伤痕小说,将笔伸向文革以前的社会生活,力图从更为久远的历史中,寻踪问迹,对历史的是是非非作出新的评价。

代表作家作品:茹志鹃《剪辑错了的故事》、王蒙《蝴蝶》。

2.反思小说的内容:一是对建国后发生的一些重大事件进行重新认识。

如茹志鹃《剪辑错了的故事》。

反思了反右斗争扩大化及其给人带来的严重伤害。

二是对建国30年来极左路线和政策失误进行认真清理。

《伤痕》浅析伤痕文学是本世纪70年代末到80年代初在中国大陆文坛占据主导地位的一种文学现象它得名于卢新华以“文革”中知青生活为题材的短篇小说《伤痕》。

十年文革期间,无数知识青年被卷入了上山下乡运动中。

“伤痕文学”的出现直接起因于上山下乡,它主要描述了知青、知识分子,受迫害官员及城乡普通民众在那个不堪回首的年代悲剧性的遭遇。

本篇就用伤感文学的角度来分析伤感文学的代表作品《伤痕》,并对其进行浅析。

《伤痕》作为一篇短篇小说,能够把主人公独特的心理活动完美的描绘出来,展示给读者,从而让读者深深地陷入剧情中,仅仅是一篇短小的文字,就写出了那个不同的时代那些知青们内心的傍徨和痛苦,因为妈妈的原因,王晓华提前放弃了学业参加了上山下乡,成为了一名知青,同学们的冷漠让她更加的意识到自己与别人的不同,虽然这个不同是因为妈妈的原因,妈妈是叛徒的现实让她感到耻辱,甚至与家里断绝了所有关系,不接受家里寄来的东西,不看妈妈写给自己的信,一个小女孩就在离家很远很远的地方,一个人孤独的成熟,但是经历了许多之后还是不能放下母亲带给自己的痛苦,直至到后来母亲的冤屈得到平反,她也是纠结了很久才踏上回家的路途,导致被“四人帮”把身体摧残十分的严重的母亲没能撑得看到她的最后一眼就永远的走了,让晓琳自从十六岁后就没能在看母亲一次。

给她留下了永远的遗憾和伤痕。

在小说中王晓华也遇见了她的爱情,一个不介意她的家庭的男孩苏一林,两个幼小的心灵一起长大,相互陪伴着走过自己最难熬的时光,最后却在能走到一起的时候因为王晓华家庭的原因导致男孩不能调职工作,王晓华为了苏一林能够有个很好的前途,虽然还爱着苏一林却不得不说与其断绝一切关系,王晓华很想入团,可是也是由于家庭的原因使得自己每次入团的要求都被拒绝,直至四年后才得以入团,可那时候她已经心灰意冷了,即使她很努力的奉献着,为了教育工作自己省吃俭用,但是人不能改变什么,组织上承认她工作上的努力,但是却把她的家庭看得更重,使得人们对那个时代给那些问题家庭所带来的生活的困难和折磨展示在人们面前。

80年代小说综述新时期文学(1977—1989)是经历了一场浩劫——“文化大革命”之后重新崛起的文学,也是处于改革开放中不断变革的文学,期间,中国作家被压抑的创作生命力迅速喷发,使得80年代小说从封闭走向了开放,从单一走向了多元。

整个80年代是20世纪末期中国小说家热情最为高涨、探索最为积极、所取得的实绩极为可观的10年。

并且,80年代小说显示出潮流的特征,先后或同时涌现了伤痕文学、反思文学、改革文学、寻根文学、先锋小说、新写实小说。

一、伤痕文学伤痕文学是新时期出现的第一个全新的文学思潮。

社会主义新时期是以彻底否定文化大革命为历史起点的,而伤痕文学是文革后清算文革的思想解放运动的最直接反映,当时政治上、思想上拨乱反正在文学中的影射。

那一场历经十年的浩劫对灵魂的摧残尤其容易造成惨痛的心灵创伤,但这只有在挣脱了精神枷锁、真正思想解放之后,人们才能意识到这“伤痕”有多重、多深。

这是伤痕文学喷发的历史根源。

伤痕小说作为1977—1980年间的一个重要文学现象,以四川作家刘心武的《班主任》为发端。

小说一经在《人民文学》发表,立即引起轰动。

当时评论界认为这一短篇的主要价值是揭露了“文革”对“相当数量的青少年的灵魂”的“扭曲”所造成的“精神的内伤”,有的认为该篇发出的“救救被四人帮坑害了的孩子”的时代呼声,与当年鲁迅在《狂人日记》中发出的救救被封建礼教毒害的孩子的呼声遥相呼应,使小说产生了一种深刻的历史感,充满了一种强烈的启蒙精神。

然而“伤痕文学”的名称,则源自卢新华刊登于1978年8月11日《文汇报》的短篇小说《伤痕》。

小说揭示了文革悲剧,展示文革给人们造成的生活苦难和精神创伤,控诉“四人帮”极左毒害的小说创作潮流。

它在“反映人们思想内伤的严重性”和“呼吁疗治创伤”的意义上,得到当时推动文学新变的人们的首肯。

随后,揭露“文革”历史创伤的小说纷纷涌现。

在当时,产生较大社会反响的伤痕文学代表作,还有张洁《从森林里来的孩子》、王蒙《最宝贵的》、王亚平《神圣的使命》、陈国凯《我该怎么办?》、孔捷生《在小河那边》、韩少功《月兰》、从维熙《大墙下的红玉兰》和周克芹《许茂和他的女儿们》等。

市井风情小说中国现当代文学名词解释1伤痕文学:是本世纪70年代末到80年代初在中国大陆文坛占据主导地位的一种文学现象。

它得名于卢新华以“文革”中知青生活为题材的短篇小说《伤痕》。

主要内容':伤痕文学'涉及的内容很多,但大都是以真实、质朴甚至粗糙的形式,无所顾忌地揭开文革给人们造成的伤疤,从而宣泄十年来积郁心头的大痛大恨,这恰恰契合了文学最原始的功能:'宣泄'。

历史意义:伤痕文学的问世标志着新时期文学的开端。

它是觉醒了的一代人对刚刚逝去的噩梦般的反常的苦难年代的强烈控诉。

伤痕文学的作者们以清醒、真诚的态度关注、思考生活的真实,直面惨痛的历史,在他们的作品中呈现了一幅幅十年浩劫时期的生活图景。

彻底否定“文化大革命”,这就是伤痕文学的精神实质。

从社会意义上来说,"伤痕文学"对文革的否定不够深刻。

在艺术表现上,"伤痕文学"显得十分幼稚。

伤痕文学"作品中虽然重新出现了悲剧意识,但其悲剧精神却具有表层性的弱点。

2新写实小说就是不同于历史上已有的现实主义,也不同于现代主义“先锋派文学”,而是近几年小说创作低谷中出现的一种新的文学倾向。

池莉烦恼人生》、《不谈爱情》、《太阳出世》、这类人物的出现表征着“文学造神时代”的终结,平常人、平常事成为新写实文学的主角,适应了大众的文学口味。

作家从容不迫地叙述着中国老百姓的吃穿住行,并将其作为独特的审美对象并提升至本体性地位,对于文学的发展是有着积极意义的。

新写实小说之“新”,在于更新了传统的“写实”观念,悖离了传统现实主义的真实观,改变了小说创作中对于“现实”的认识及反映方式。

3新辞赋体又称“郭小川体”,是当代杰出诗人郭小川的一个独特创造。

新辞赋体,实质是诗人郭小川创造的新的诗歌体式。

为了表达内容的需要,郭小川不拘一格,对诗歌形式进行了多方面的尝试,曾被誉为“革新能手”。

由于诗人对理想的执着追求,对人民的忠诚,在诗作中表现了大无畏的坚定性与乐观主义精神,所以不断奏出了昂扬的旋律,鼓舞广大人民感奋起来,推动历史前进。

中国新时期文学第一章反思历史一、伤痕文学1、卢新华:《伤痕》2、刘心武:《班主任》3、白桦:《苦恋》(电影名《太阳和人》)“您爱这个国家,苦苦地恋着这个国家……可这个国家爱您吗?”二、朦胧诗1、舒婷《双桅船》2、北岛《回答》:卑鄙是卑鄙者的通行证/高尚是高尚者的墓志铭……3、顾城《一代人》:黑夜给了我黑色的眼睛/我却用它寻找光明。

三、知青文学1、纯粹表现知青生活,同伤痕文学➢叶辛《蹉跎岁月》➢梁晓声《今夜有暴风雪》2、在表现知青生活的同时对民族文化心理的深层次挖掘,同寻根文学➢阿城《棋王》➢张承志《北方的河》➢王安忆《小鲍庄》3、以喜剧精神和幽默风格来述说荒谬的知青生活,独树一帜➢王小波《黄金时代》四、反思文学1、对反右、文革的反思➢鲁彦周《天云山传奇》➢张贤亮《牧马人》➢张弦《被爱情遗忘的角落》➢古华《芙蓉镇》➢路遥《人生》2、对历史的反思➢郑义《老井》➢余华《活着》五、寻根文学1、在文学美学意义上对民族文化资料的重新认识与阐释,发觉其积极向上的文化内核2、以现代人感受世界的方式去领略古代文化遗风,寻找激发生命能量的源泉3、对当代社会生活中所存在的丑陋的文化因素的继续批判,如对民族文化心理的深层结构的深入挖掘➢阿城《树王》《棋王》《孩子王》➢汪曾祺《受戒》➢张承志《北方的河》《黑骏马》作品鉴赏一:1、作家:余华余华,浙江海盐人,祖籍山东。

1960年4月3日出生于浙江杭州,后来随父母迁居海盐县。

中学毕业后,因父母为医生关系,余华曾当过牙医,五年后弃医从文,进入县文化馆和嘉兴文联,从此与创作结下不解之缘。

余华曾在北京鲁迅文学院与北师大中文系合办的研究生班深造。

余华1984年开始发表小说,是中国大陆先锋派小说的代表人物,并与苏童、格非等人齐名。

著有短篇小说集《十八岁出门远行》、《世事如烟》等,长篇小说《活着》、《在细雨中呼喊》、《许三观卖血记》、《兄弟》,也写了不少散文与文学、音乐评论。

其作品被翻译成英文、法文、德文、俄文、意大利文、荷兰文、挪威文、韩文和日文等在国外出版。

新时期小说流派及其特征A、结合小说流派的发展,谈一谈新时期文学创作对现实主义的超越?新时期小说流派繁多,在现实主义的基础上,借鉴了西方现代派的创作手法,融入现代主义和后现代主义的的思想观念,文学价值观多样化,创作方法多元化。

使得现实主义得到升华。

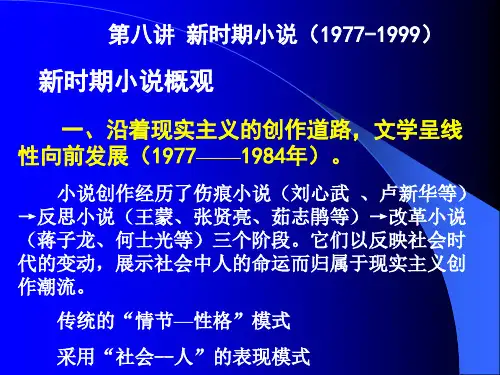

一.伤痕小说—反思小说—改革小说:这一时期是现实主义的复归与深化。

由于“五四”现实主义传统和俄苏现实主义的长期影响,现实主义在新时期小说创作中始终是主导性潮流。

从70S后期到80S初期,相继出现的伤痕,反思,改革文学的热潮,重新恢复和确立了现实主义的基石和主轴地位。

但这种“复归”并不简单地复归到“十七年”的革命现实主义,而是通过真实的描写和大胆的批判来重振现实主义批判精神,因此这种复归也是一种深化。

《班主任》、《伤痕》都通过现实主义对真实生活做了真实的再现。

尽管作为过渡时期的作品,这些作品不尽完善,具有强烈的政治色彩。

但它们以过去的“十年浩劫”作为批判对象,揭露伤害,反思社会,追求现实性,这些都标明现实主义的复归。

《乔厂长上任记》为代表的改革文学,并不是被动地阐释政策图解口号,一味地讴歌赞颂,而是能动的介入现实,批判现实,改造现实。

作家从不同的角度以不同的方式对现实生活做出自己的描绘和评价。

新时期小说创作在向生活真实的挺进中,也促进现实主义创作的不断深化。

二、寻根小说:这一时期小说创作更具多元化,融入了现代主义等创作手法。

寻根文学突破了现实主义一统天下的局面,文学创作朝多元化发展,“寻根文学”及吸收了传统艺术表现方法,又包含现代艺术表现方法,更注重艺术探索,是文学自觉的体现。

这一时期的作品如《爸爸爸》、《棋王》、《小鲍庄》、《人生》在艺术表现上都一定程度上受到现代主义和浪漫主义的影响,在表现技巧上也采用象征、寓言等。

韩少功的《爸爸爸》以寓言、象征的现代主义叙述方式,塑造了主人公“丙崽”这一形象来代表文化畸形、丑陋、愚顽的一面。

对于原始部落鸡头寨的构建,也是借鉴了魔幻现实主义的写作手法。