人血白蛋白的合理临床应用

- 格式:doc

- 大小:41.00 KB

- 文档页数:3

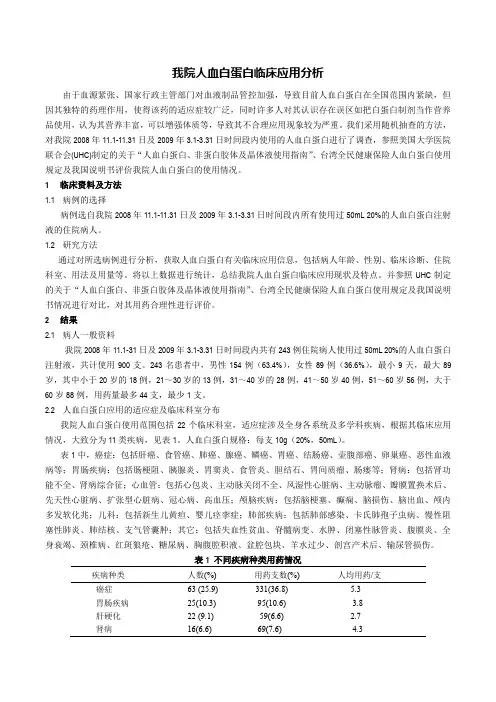

我院人血白蛋白临床应用分析由于血源紧张、国家行政主管部门对血液制品管控加强,导致目前人血白蛋白在全国范围内紧缺,但因其独特的药理作用,使得该药的适应症较广泛,同时许多人对其认识存在误区如把白蛋白制剂当作营养品使用,认为其营养丰富,可以增强体质等,导致其不合理应用现象较为严重。

我们采用随机抽查的方法,对我院2008年11.1-11.31日及2009年3.1-3.31日时间段内使用的人血白蛋白进行了调查,参照美国大学医院联合会(UHC)制定的关于“人血白蛋白、非蛋白胶体及晶体液使用指南”、台湾全民健康保险人血白蛋白使用规定及我国说明书评价我院人血白蛋白的使用情况。

1临床资料及方法1.1病例的选择病例选自我院2008年11.1-11.31日及2009年3.1-3.31日时间段内所有使用过50mL 20%的人血白蛋白注射液的住院病人。

1.2研究方法通过对所选病例进行分析,获取人血白蛋白有关临床应用信息,包括病人年龄、性别、临床诊断、住院科室、用法及用量等。

将以上数据进行统计,总结我院人血白蛋白临床应用现状及特点。

并参照UHC制定的关于“人血白蛋白、非蛋白胶体及晶体液使用指南”、台湾全民健康保险人血白蛋白使用规定及我国说明书情况进行对比,对其用药合理性进行评价。

2结果2.1病人一般资料我院2008年11.1-31日及2009年3.1-3.31日时间段内共有243例住院病人使用过50mL 20%的人血白蛋白注射液,共计使用900支。

243名患者中,男性154例(63.4%),女性89例(36.6%),最小9天,最大89岁,其中小于20岁的18例,21~30岁的13例,31~40岁的28例,41~50岁40例,51~60岁56例,大于60岁88例,用药量最多44支,最少1支。

2.2人血白蛋白应用的适应症及临床科室分布我院人血白蛋白使用范围包括22个临床科室,适应症涉及全身各系统及多学科疾病,根据其临床应用情况,大致分为11类疾病,见表1。

人血白蛋白临床应用人血白蛋白是一种重要的蛋白质,广泛应用于临床医疗领域。

它具有多种生理功能,对维持体内稳态、调节血容量和血压等起着重要作用。

以下是人血白蛋白在临床中的应用情况及作用机制的详细介绍。

一、用途广泛的血浆替代品由于人血白蛋白具有天然血液成分的特性,因此被广泛应用于血浆替代品中。

在手术、外伤、烧伤等情况下,大量的液体丢失会导致血容量减少,从而引发循环衰竭等严重后果。

通过输注人血白蛋白来增加血容量,维持正常的血流动力学参数,达到保护组织器官的目的。

此外,人血白蛋白还常用于肝功能不全、肾功能损害等情况下的蛋白质补充。

二、用于重症患者的营养支持人血白蛋白作为一种重要的营养支持剂,可以提高重症患者的免疫功能,促进伤口愈合。

在重症监护病房中,患者常出现蛋白质消耗过快、合成不足等情况,而补充人血白蛋白可以有效改善这种情况。

同时,人血白蛋白中的氨基酸对于机体代谢和蛋白质合成起着重要作用,有助于维持正常的营养状态。

三、对于肝硬化腹水的治疗肝硬化腹水是肝硬化患者较为常见的并发症之一,严重影响患者的生活质量。

人血白蛋白可以通过抑制肾小管对水和钠的重吸收,促进利尿,从而缓解腹水形成。

此外,在腹水引起的有效循环减少的情况下,输注人血白蛋白还能够改善重要器官的灌注,减少循环紊乱的危险。

四、在急性肾损伤中的应用急性肾损伤是一种常见的危重症,治疗过程中需要密切监测患者的病情情况。

人血白蛋白作为一种有效的重要药物,可以通过改善肾小管重吸收功能,减轻肾脏的负担,帮助患者更快地康复。

此外,人血白蛋白还能促进氧的传递和组织灌注,有助于减轻急性肾损伤的发展。

五、用于创伤、烧伤等危重患者在创伤、烧伤等危重情况下,患者容易发生蛋白质丢失,导致身体功能受损。

人血白蛋白可以提供营养支持,促进伤口的愈合,有助于恢复患者的身体功能。

同时,人血白蛋白还可以维护正常的微循环,减少伤口感染的风险,提高伤口的愈合速度。

综上所述,人血白蛋白作为一种重要的蛋白质制剂,在临床医疗中具有广泛的应用价值。

World Latest Medicine Information (Electronic Version) 2017 V o1.17 No.4910投稿邮箱:sjzxyx6666@0 引言人血白蛋白是由健康人血浆,经低温乙醇蛋白分离法或经批准的其他分离法分离纯化,并经60 ℃10小时加温灭活病毒后制成。

本品有增加血容量和维持血浆渗透压的作用,临床常用于治疗因失血、创伤及烧伤等引起的休克、脑水肿和大脑损伤所致的脑压增高,防治低蛋白血症以及肝硬化或肾病引起的水肿和腹水[1]。

目前临床血浆及其血液制品供应不足的状况普遍存在,不少临床医师对如何合理应用人血白蛋白认识不足,造成资源浪费,为促进人血白蛋白的合理使用,本文采用回顾性方法,调查我院2016年白蛋白临床实际使用情况,分析评价其使用情况,以期为临床合理用药提供参考。

1 资料与方法利用医院信息管理系统,收集统计2016年1-12月在住院期间使用人血白蛋白的患者情况,包括各临床科室白蛋白的用量分布、患者年龄、性别、临床诊断、实验室检查白蛋白浓度等,从而获取有关临床使用白蛋白的信息数据。

然后将上述结果进行统计,参照人血白蛋白使用说明书[2]及相关文献,对我院人血白蛋白的临床应用进行评价。

点评依据为《住院患者白蛋白使用合理性评价标准》。

该标准的制定参考了美国大学医院联合会(The UniversityHospital Consortium,UHC)推荐的《白蛋白使用指南》[3]、北京市医疗机构处方专项点评指南(试行)中“血液制品处方点评指南”[4]、“血液制品临床应用指导原则”(征求意见稿)等国内外相关指南、共识,并结合该医院实际情况进行点评。

2 结果我院2016年1-12月期间有1132例住院人次使用过人血白蛋白,共使用5084瓶,其中规格为5 g/瓶的489瓶,规格为10 g/瓶的4595瓶,总计48395 g。

2.1 患者基本情况1132例患者中,男性669例,女性463例,年龄最大的98岁,最小的1天,平均年龄67.05岁。

人血白蛋白的合理应用作者:迟晓红刘跃辉来源:《今日健康》2015年第06期【摘要】目的:了解人血白蛋白的应用现状,为临床合理用药提供参考。

方法:查阅近年来国内外的相关文献进行分析。

结果:人血白蛋白在临床应用广泛,存在人血白蛋白的滥用及误区。

结论:应规范临床上人血白蛋白的合理使用,避免造成资源浪费。

【关键词】人血白蛋白误区合理应用白蛋白是由肝细胞合成的蛋白质,合成后进入血液循环而分布到全身血液及体液中,在血浆中含量最多,占血浆总蛋白40%~60%。

临床上常用的白蛋白是是从血浆中提取出来的,又称人血白蛋白,是一种血浆制品,俗称“生命制品”、“救命药”。

近十年来,有关白蛋白在临床应用上的争论一直未停止过,如何正确使用人血白蛋白,成为临床医生更加重视和关注的要点。

白蛋白的生理功能和临床应用白蛋白是人体细胞外液中含量最多的蛋白质,在肝脏中合成,每日约合成9~14g,同时几乎相同数量的白蛋白在组织中代谢分解以及经肾或粪便排出。

白蛋白的合成速率基本稳定,主要受肝脏血管内外间隙渗透压和胰岛素、甲状腺素、皮质激素等神经内分泌活动调节。

其生理作用也是非常重要的,血浆渗透压80%来源于白蛋白,是机体血管内外水分的主要调节物质;其也是体内物质代谢的主要载体,体内的许多物质如胆红素、某些电解质、多种药物等都是需要白蛋白作为配体助溶和载体运输的;白蛋白荷有负电,可以结合清楚多种自由基等,除此之外,白蛋白还能稳定水电解质、酸碱平衡、调节凝血与血管通透性[1]。

白蛋白临床上常见的适应症有:①大面积烧伤24h后;②急性创伤性休克;③严重感染、创伤所致低血容量;④肝硬化、肾病综合征等所致的低蛋白血症;⑤脑水肿及大脑损伤所致颅内高压;⑥肾病综合征所致的水肿或腹水;⑦其他适应症如新生儿高胆红素血症、心肺分流术、血液渗透辅助治疗、成人呼吸窘迫综合症及血浆置换等。

美国《白蛋白临床应用指南》也指出,白蛋白正确的临床应用包括休克、烧伤、ARDS、体外循环,偶尔可应用于急性肝功能衰竭、腹腔积液、肾透析,还需进一步观察的应用有新生儿黄疸、汞中毒[2]。

人血白蛋白的合理临床应用(一)引言概述:在临床医学中,人血白蛋白是一种常用的血浆补充和营养支持治疗药物。

它通过提供营养物质和维持血浆渗透压平衡等作用,对于多种疾病的治疗具有重要意义。

本文将探讨人血白蛋白的合理临床应用,包括其在休克、创伤、肝病、肾病和烧伤等疾病中的应用。

一、休克的治疗1. 人血白蛋白的补充可以有效提高血容量,改善组织灌注,减少休克的发生和进展。

2. 人血白蛋白可以补充循环血容量,并增加靶器官的灌注。

3. 人血白蛋白对于感染性休克的治疗有一定的效果,但需谨慎应用以避免可能的并发症。

4. 人血白蛋白的合理使用在休克的早期干预中具有重要意义。

5. 人血白蛋白的使用应根据休克的类型和患者的具体情况进行个体化调整。

二、创伤的应对1. 人血白蛋白的应用可以帮助保持组织和器官的正常功能。

2. 人血白蛋白的合理使用可以促进创伤患者的恢复和康复。

3. 人血白蛋白对于创伤后失血性休克的治疗具有重要意义。

4. 人血白蛋白可以在创伤后维持血浆渗透压平衡,减少组织水肿。

5. 人血白蛋白的应用应慎重考虑创伤患者的伤情和身体状况。

三、肝病的治疗1. 人血白蛋白可以改善肝功能和减轻肝脏疾病的负担。

2. 人血白蛋白的应用可以促进胆红素代谢和排泄,缓解黄疸。

3. 人血白蛋白可以阻断毒性物质对肝脏的损害。

4. 人血白蛋白对于肝性脑病的治疗具有一定效果。

5. 人血白蛋白的合理使用可以降低肝病患者的死亡率。

四、肾病的应用1. 人血白蛋白可以维持血浆渗透压平衡,减少肾血流的损害。

2. 人血白蛋白可以减少尿蛋白的丧失,保护肾小球。

3. 人血白蛋白对于急性肾损伤的治疗具有一定效果。

4. 人血白蛋白可以减轻肾病患者的氮质血症。

5. 人血白蛋白的应用在肾病的治疗中需谨慎,避免不良反应的发生。

五、烧伤的处理1. 人血白蛋白可以维持烧伤患者的血容量。

2. 人血白蛋白可以减少烧伤后的肺炎和多器官功能障碍综合征发生的风险。

3. 人血白蛋白的应用可以改善烧伤后休克的治疗效果。

人血清白蛋白临床治疗的作用人血清白蛋白,当前在临床的治疗方面,可以说它的作用越来越大,有很多的疾病都能通过人血清白蛋白,通过有效的治疗让自己得到有效的康复,所以对于很多的患者,想具体全面了解一下人血清白蛋白的临床治疗的作用,为了你们全面了解,就来一起看看下面介绍。

“人血清白蛋白”,临床上是治疗烧伤、休克、肝腹水、肝硬化、肾水肿、脑水肿等疾病的“黄金救命药”,并可用于癌症、艾滋病的辅助治疗,是疫苗生产、干细胞培养的重要原料。

眼下,它只能从血浆中提取,缺口极大。

而现在,在中国能让它从大米里“长”出来。

人血清白蛋白是我国的一线大宗临床用药的重大品种,国际市场上需求大约600吨/年;我国临床需求约为215吨/年左右。

随着我国预防为主的医药策略的推进,疫苗生产的需求将增至60-70吨,因而我国的人血清白蛋白需求将达到近300吨/年左右。

而我国供应量仅能满足市场的1/3,人血清白蛋白在医院里已是“一药难求”,一些重要疾病因人血清白蛋白的短缺不能得到有效治疗,尤其是我国肝病的重灾国家,有肝炎引起的肝硬化腹水病人较多,对人血清白蛋白需求量大。

尽管人血清白蛋白加工工艺安全性较好,但仍存在感染肝炎、艾滋等血液病毒的风险;我国曾出现因卖血而造成的艾滋病村的悲剧。

禾元生物利用水稻胚乳细胞作为植物生物反应器表达的植物源重组人血清白蛋白OsrHSA已通过临床前试验。

结果表明与市售制剂对照品血浆来源的人血清白蛋白相比,植物源重组人血清白蛋白对大鼠和灵长类食蟹猴的毒理学反应与药物代谢动力学均无显著差别,部分指标甚至优于血浆来源的人血清白蛋白。

这是国际上首次通过临床前试验证明植物源重组人血清白蛋白的药物安全性,为植物源重组人血清白蛋白进入临床试验奠定了基础。

OsrHSA已成功实现了规模化和产业化。

人血清白蛋白临床治疗的作用,以上的内容就会很多的患者,介绍了人血清白蛋白的临床治疗,以及它的作用,所以在充分了解后,相信你已经了解了人体血清白蛋白的临床治疗作用,在了解后,如果你得了需要通过这方面治疗的一些疾病,可以尽快选择人血清白蛋白。

人血白蛋白临床应用调查与分析一、概述人血白蛋白是一种重要的生物制品,广泛应用于临床治疗。

随着医学技术的发展和人们对健康的关注,人血白蛋白在临床上的应用越来越广泛。

本文通过对人血白蛋白临床应用的调查与分析,旨在为临床医生提供更准确、更有效的治疗方案,同时为相关政策制定者提供参考依据。

人血白蛋白是由人体血液中提取的一种多功能蛋白质,具有调节渗透压、维持酸碱平衡、运输物质等生理功能。

在临床上人血白蛋白主要用于补充血容量、改善微循环、降低血液黏稠度等方面。

近年来随着对人血白蛋白作用机制的深入研究,其在治疗心血管疾病、肝病、肾病等方面也取得了一定的疗效。

然而目前人血白蛋白在临床上的应用仍存在一定的争议,一方面由于人血白蛋白的生产成本较高,导致其价格较为昂贵,部分患者难以承受。

另一方面人血白蛋白在临床应用中的安全性和有效性仍有待进一步验证。

因此有必要对人血白蛋白的临床应用进行全面的调查与分析,以期为临床医生提供更为合理、科学的用药建议。

A. 研究背景和意义随着生物技术的发展,人血白蛋白作为临床应用广泛的生物制品,其安全性、有效性和经济性受到了广泛关注。

近年来国内外关于人血白蛋白的临床应用调查与分析研究逐渐增多,但仍存在一定的局限性。

因此对人血白蛋白临床应用现状进行深入调查与分析,对于提高人血白蛋白的临床应用水平,促进其在治疗过程中的安全、有效和经济性具有重要意义。

本研究通过对人血白蛋白临床应用的调查与分析,旨在全面了解当前人血白蛋白在不同疾病领域的应用情况,为临床医生提供更加科学、合理的用药建议。

同时本研究还将对人血白蛋白的质量控制、生产工艺等方面进行探讨,以期为我国人血白蛋白产业的发展提供有益的参考。

此外本研究还将对人血白蛋白的价格、市场前景等方面进行分析,以期为政府部门制定相关政策提供依据。

通过对人血白蛋白临床应用的全面调查与分析,有助于推动我国人血白蛋白产业的规范化、标准化发展,提高其在国内外市场的竞争力,为患者带来更好的治疗效果和更高的生活质量。

人血白蛋白的合理临床应用中国医学论坛报自1940 年开始应用白蛋白制剂以来,有关白蛋白应用的争论一直没有停止过。

现在,世界各国已逐渐规范了白蛋白的使用指征。

但我国在白蛋白应用上仍存在许多“误区”,临床滥用现象相当普遍。

今年,我国更出现了严重的白蛋白短缺。

因此,规范白蛋白的使用在我国有其紧迫性和重要性,值得大家思考和讨论。

临床误区:白蛋白作为营养制剂误区一:纠正低白蛋白血症:营养不良在手术和创伤病人中非常普遍,此类病人往往伴有不同程度的低蛋白血症。

目前,临床上应用白蛋白的误区之一是将白蛋白作为营养补品用于手术后病人、营养不良患者、恶性肿瘤病人或危重病人中。

事实上,外科病人术后处于高代谢状态,表现为蛋白分解代谢加速,合成代谢下降,造成持续的负氮平衡。

另一方面,外科手术创伤早期,机体存在全身性炎性反应,大量的炎性介质和细胞因子直接损伤毛细血管内皮细胞,毛细血管内皮细胞间隙增大,通透性增加,产生全身毛细血管渗漏综合征(SCLS),部分白蛋白渗漏到组织间隙中,导致术后早期的低蛋白血症。

因此,外科手术病人术后早期的低蛋白血症并非全是营养不良或蛋白质分解的结果。

此时输注外源性白蛋白若不能改善患者本身的营养状况,其原因可能为:①外源性蛋白质进入人体后,首先水解为氨基酸,然后再被机体组织细胞所利用,合成所需的各种蛋白质。

由于各种组织细胞内蛋白质有其特殊性,是由组织细胞自身来合成的,因此外源无法提供。

白蛋白的分解产物内缺乏合成其他蛋白质的色氨酸,故营养价值低。

②从代谢的角度看,以白蛋白作为营养补充并不恰当,白蛋白的半衰期约为21 天,人体仅能利用降解生成的氨基酸,而当日输入的白蛋白并不能发挥营养作用。

③输注外源性白蛋白并不能从根本上改善由于氮供应不足所致的各个组织器官蛋白质合成不足的问题。

血浆白蛋白水平降低只是一个现象,从营养角度看,它的根本原因是由于热卡和氮的摄入不足所致。

因此,要改善外科病人术后高分解代谢、负氮平衡和低蛋白血症,应该从根本上解决营养不良的问题,应该提供合适的能量和营养底物。

人血白蛋白的合理临床应用中国医学论坛报自1940 年开始应用白蛋白制剂以来,有关白蛋白应用的争论一直没有停止过。

现在,世界各国已逐渐规范了白蛋白的使用指征。

但我国在白蛋白应用上仍存在许多“误区”,临床滥用现象相当普遍。

今年,我国更出现了严重的白蛋白短缺。

因此,规范白蛋白的使用在我国有其紧迫性和重要性,值得大家思考和讨论。

临床误区:白蛋白作为营养制剂误区一:纠正低白蛋白血症:营养不良在手术和创伤病人中非常普遍,此类病人往往伴有不同程度的低蛋白血症。

目前,临床上应用白蛋白的误区之一是将白蛋白作为营养补品用于手术后病人、营养不良患者、恶性肿瘤病人或危重病人中。

事实上,外科病人术后处于高代谢状态,表现为蛋白分解代谢加速,合成代谢下降,造成持续的负氮平衡。

另一方面,外科手术创伤早期,机体存在全身性炎性反应,大量的炎性介质和细胞因子直接损伤毛细血管内皮细胞,毛细血管内皮细胞间隙增大,通透性增加,产生全身毛细血管渗漏综合征(SCLS),部分白蛋白渗漏到组织间隙中,导致术后早期的低蛋白血症。

因此,外科手术病人术后早期的低蛋白血症并非全是营养不良或蛋白质分解的结果。

此时输注外源性白蛋白若不能改善患者本身的营养状况,其原因可能为:①外源性蛋白质进入人体后,首先水解为氨基酸,然后再被机体组织细胞所利用,合成所需的各种蛋白质。

由于各种组织细胞内蛋白质有其特殊性,是由组织细胞自身来合成的,因此外源无法提供。

白蛋白的分解产物内缺乏合成其他蛋白质的色氨酸,故营养价值低。

②从代谢的角度看,以白蛋白作为营养补充并不恰当,白蛋白的半衰期约为21 天,人体仅能利用降解生成的氨基酸,而当日输入的白蛋白并不能发挥营养作用。

③输注外源性白蛋白并不能从根本上改善由于氮供应不足所致的各个组织器官蛋白质合成不足的问题。

血浆白蛋白水平降低只是一个现象,从营养角度看,它的根本原因是由于热卡和氮的摄入不足所致。

因此,要改善外科病人术后高分解代谢、负氮平衡和低蛋白血症,应该从根本上解决营养不良的问题,应该提供合适的能量和营养底物。

营养底物中,氮的供给应选择平衡型的氨基酸制剂,而非白蛋白。

误区二:促进伤口愈合:传统观点认为,即使对手术后病人进行肠外营养支持时,静脉输注白蛋白可提高或维持血浆胶体渗透压,减少术后组织水肿,促进伤口特别是吻合口的愈合。

受上述观点影响,目前临床上许多外科医生仍喜欢应用白蛋白,这是造成术后白蛋白制剂应用普遍的另一原因。

事实上,偱证医学研究表明,尽管输注白蛋白可提高血清白蛋白的水平,但并没有改善病人原发病的治疗效果,也不能减少并发症的发生率或改善临床预后。

由于目前医用白蛋白的来源为献血者的血浆经血浆分离和灭菌处理后配置而成,当前我国血源紧张,所以白蛋白价格昂贵,术后输注白蛋白不仅加重了患者的经济负担,也增加了社会的负担。

因此,常规应用白蛋白来改善病人的低白蛋白血症是不值得推荐的。

误区三:提高机体免疫力:临床上应用白蛋白的另一误区是将白蛋白作为“强身剂”,用于提高机体免疫抵抗力,这就更错误了。

因为白蛋白不但不能提高机体免疫力,而且其中的某些成分(如制剂中的微量α-1酸性糖蛋白)反而可使机体免疫力下降。

此外,给白蛋白含量正常患者输注外源性白蛋白还可抑制机体自身白蛋白的合成,加速白蛋白的分解,并可使循环负荷过重、血钠增高等副作用。

循证医学:白蛋白不适用于体液治疗液体治疗是外科基本问题,特别是在手术后早期或外科危重病人,其目的是维持血流动力学稳定,维持充足的体循环和微循环,保证良好的组织灌注和氧供,维持水、电解质和酸碱平衡。

目前,临床上许多医生将白蛋白用作一线容量扩充剂用于体液治疗。

但是,在一些病理情况下(如严重创伤、手术、感染或ARDS等),血管内皮功能受损,白蛋白不可避免地渗漏至组织间隙中,水也随之从血管内转移到组织液,引起组织水肿和灌注下降,加重组织氧供需失衡,使病情更加恶化。

1998年Cochrane创伤组应用Meta分析对白蛋白使用作了系统评价,他们荟萃分析了30篇随机对照研究共1419例病人,数据显示每使用白蛋白治疗100例危重患者,就会增加6例死亡,强烈提示危重病人使用白蛋白可能会增加死亡率。

这一现象可能原因是源于白蛋白的抗凝活性,可抑制血小板聚集,通过抗凝血酶Ⅲ加强对活化X因子的抑制,这对危重病人尤其是出血性低血容量者可能有害。

其次,危重患者毛细血管通透性增加,由于白蛋白漏出到血管外间隙,增加了跨壁渗透压,加重组织水肿。

近年来,SAFE研究组完成了6997例病人的双盲随机对照研究(生理盐水组3500例,白蛋白组3497例),结果发现,两组病人在病死率、器官衰竭发生率、住院时间和ICU时间、机械通气时间、肾脏替代治疗时间等方面无统计学差异。

2006年Liberati等以病死率为终点指标,筛选出32个随机对照研究,共纳入8452例低血容量、烧伤或低蛋白血症的重危病人,比较输注白蛋白或输注晶体液对病死率的影响。

结果发现,对于低血容量、烧伤和低白蛋白血症病人,没有证据表明输注能降低其病死率。

对于烧伤病人,输注白蛋白还可能增加其病死率。

SAFE研究2004年由澳大利亚和新西兰合作完成的随机、对照研究(SAFE研究)比较了使用4%白蛋白和生理盐水进行液体复苏治疗对ICU病人治疗效果的影响。

该研究纳入病例6997例,入选病种包括创伤、重度感染、急性呼吸窘迫综合征(ARDS)3类。

观察指标包括:28天死亡率、ICU停留时间和住院时间、机械通气时间、血液透析治疗时间、新发生的脏器功能衰竭等。

结果显示,两组在各项指标上均未观察到统计学显著性差异。

在根据病种分类的亚组分析中,各亚组间28天死亡率也没有显著性差异。

4%的白蛋白与生理盐水相比,在ICU病人液体复苏方面未显示出优势。

正常情况下,决定组织间液流向的最重要因素是毛细血管壁两侧的胶体渗透压差,而不是血清中的白蛋白浓度。

临床上在低蛋白血症、低血容量休克和手术后病人中使用白蛋白治疗的基本原理也是在于希望通过增加毛细血管壁两侧的胶体渗透压差而增加组织间隙内的液体重吸收回血液循环,从而减轻组织水肿。

然而,在病理情况下,如休克、严重烧伤、大手术后等,由于组织细胞的直接损伤或者全身的炎症介质作用,毛细血管的通透性大大增加,因此从毛细血管中渗出到组织间隙的液体以及血浆蛋白将大量增加。

血浆蛋白的渗出将增加组织间液的胶体渗透压,进而导致更多的血浆成分渗出到组织间隙,加重组织水肿,造成局部微循环障碍,组织缺氧,在临床上可导致不同的并发症。

在这种病理情况下,静脉输注白蛋白并不能像在生理情况下那样可以在血液循环内维持循环容量。

相反地,由于毛细血管通透性的增加,输入的白蛋白可能会渗漏到组织间隙,加重组织水肿。

已有研究表明,通过静脉输注白蛋白来提高血管内胶体渗透压、减轻水肿只能起暂时的有益作用,在临床病人中观察到输注白蛋白4小时后,超过2/3的白蛋白就已经进入组织间隙。

而进入组织间隙的胶体成分只能通过淋巴引流途径进入血液循环,在手术后病人,手术区域淋巴循环发生障碍的情况下,白蛋白的大量漏出必然加重局部组织的水肿。

也就是说,白蛋白治疗不仅不能起到有效的扩充容量、减轻组织水肿的作用,还会加重创伤局部的微循环障碍,导致新的问题出现。

推测这是几个大规模的临床研究没有发现白蛋白优于人工胶体或晶体液的一个可能机制。

重症病人或手术后病人的低蛋白血症更多地应该理解为是疾病或应激严重程度的一个指标,而不是导致疾病加重的原因。

从以上研究结果不难看出,单纯输注血清白蛋白并不能得到好的治疗结果,相反可能给治疗带来负面的影响。

另有荟萃分析显示,输注白蛋白后血清白蛋白水平升高的病人,发生并发症的可能性要比白蛋白水平不升高的病人少;如果病人的血清白蛋白水平上升到30 g/L以上,病人的死亡率下降。

这一结果提示毛细血管渗漏关系到并发症的发生和病人的预后,而毛细血管通透性的增加是与疾病或应激的严重程度相关的,也就是说与预后根本相关的是疾病本身,而不是血清白蛋白水平。

我们从这些研究中得到的提示是:临床治疗的策略应该是治疗原发疾病,从而使血清白蛋白水平逐渐回到正常范围。

在毛细血管通透性增加的情况下,只有输注比白蛋白分子量更大且不易透过毛细血管壁的大分子胶体,才能维持血管内和组织间液之间的胶体渗透压差,减少血浆成分的渗漏,减轻组织水肿,才能使临床治疗取得预期的效果,改善病人预后。

目前已有的大分子人工胶体(如羟乙基淀粉130/0.4)可能在这一方面较白蛋白有更多的优势。

START研究2007年6月在中国完成的START研究是全球首项比较人工胶体(6%羟乙基淀粉130/0.4)和白蛋白对外科手术后病人并发症影响的多中心、随机对照研究。

研究者选择术前血清白蛋白水平在30 g/L以上的腹部中等以上手术后病人,术后分别使用20%白蛋白或6%羟乙基淀粉(130/0.4),观察比较两组间术后28天内的手术并发症发生率。

研究共纳入654例病人,手术方式包括:胃癌根治术、结(直)肠癌根治术、脾切除术、肝切除术、胰体尾切除术等。

结果显示,6%羟乙基淀粉(130/0.4)组与20%白蛋白组在术后28天手术并发症、ICU停留时间、术后住院时间、机械通气时间等主要观察指标方面均无显著差异,而在药物经济学上,6%羟乙基淀粉(130/0.4)组的治疗费用仅为白蛋白组的1/5。

START研究结果提示,腹部中等以上手术后应用6%羟乙基淀粉(130/0.4)在预防手术后并发症方面与20%白蛋白效果相当。

START的研究人群为中等以上的腹部手术后病人,无论手术后输注6%羟乙基淀粉(130/0.4)或白蛋白,手术后三天内血清白蛋白平均水平均在30 g/L以上。

考虑到价格因素、使用的方便程度以及血液制品潜在的传播疾病可能性,不难看出,如果将6%羟乙基淀粉(130/0.4)作为白蛋白的代用品,在不增加手术后并发症的同时,比白蛋白拥有更好的安全性和价格优势。

START研究结果对国内外科领域,胶体输液(包括白蛋白、血浆、人工胶体)的合理使用将会有长远和有益的影响。

基于以上证据,再加上人工胶体在扩容效果上优于白蛋白,我们认为白蛋白不应作为外科病人手术后常规体液治疗的选择。

白蛋白临床输注指征:目前,临床上公认的白蛋白应用输注指征有:①大面积烧伤24 h后;②急性创伤性休克;③成人急性呼吸窘迫综合征;④血液置换治疗;⑤肾透析;⑥严重的低蛋白血症腹水;⑦急性肝功能衰竭伴肝昏迷等。

美国《白蛋白临床应用指南》也指出,白蛋白正确的临床应用包括休克、烧伤、ARDS、体外循环,偶尔可应用于急性肝衰竭、腹水、肾透析,还需进一步观察的应用有新生儿黄疸、汞中毒。

不合理的临床应用为补充营养,治疗肾病综合征、慢性肝硬化。

为起到一定治疗作用,建议以下情况输注白蛋白:①严重感染、急性低血容量(如手术失血、创伤出血),或没有其他胶体溶液可供选择以及其他胶体溶液已经用至最大量时。