医用缝合线的前世今生

- 格式:ppt

- 大小:1.34 MB

- 文档页数:77

缝合线发展史缝合线的发展史可以追溯到古代,当人类开始尝试用简单的材料来缝合伤口时。

以下是对缝合线发展史的详细概述:1.天然材料时期:最初的缝合线可以追溯到使用天然材料,如棉线、丝线、麻线等。

这些材料在当时是最容易获取的,因此被广泛用于伤口的缝合。

然而,这些天然材料的缺点是它们容易受到细菌和病毒的污染,导致感染的风险增加。

2.钢丝和丝线时期:随着工业革命的到来,人们开始使用钢丝和丝线作为缝合材料。

这些材料具有更高的强度和耐久性,可以承受更复杂的手术。

然而,它们的缺点是难以被人体吸收,因此需要再次手术移除。

3.可吸收缝合线时期:随着医学技术的进步,人们开始研发可以吸收的缝合线。

这种缝合线由特殊的生物材料制成,可以在人体内逐渐被吸收,从而避免了二次手术的风险。

可吸收缝合线的出现大大提高了手术的效率和安全性。

4.生物活性缝合线时期:近年来,科学家们开始研发具有生物活性的缝合线,如胶原蛋白缝合线、透明质酸缝合线等。

这些缝合线在人体内可以促进组织的生长和修复,加速伤口的愈合。

生物活性缝合线为手术提供了更高效和安全的选择。

5.智能缝合线时期:随着科技的发展,智能缝合线已经成为一个新的研究领域。

这种缝合线可以自动检测伤口的情况,如出血量和感染风险等,从而为医生提供更准确的治疗建议。

智能缝合线的出现将为医疗领域带来革命性的变化。

总的来说,缝合线的发展史是一个不断进步和创新的过程。

从最初的天然材料到现在的智能缝合线,人们一直在寻找更安全、高效和创新的缝合方式。

随着科技的不断发展,未来的缝合技术将更加智能化和个性化,为医疗领域带来更多的突破。

桑皮线:中国最早发明的外科缝合线桑皮线:中国最早发明的外科缝合线今天很多人知道西医有缝合技术及缝合线,可能以为是现代才有的吧!其实啊,并不是如此哦,这个缝合技术及缝合线,古代中医早就有所使用了呢!它还是中医外科的一项重要发明呢!说起缝合技术,顺便说下中医麻醉技术。

1973年,马王堆出土了《五十二病方》医学帛书3号长沙汉墓,是我国早期医学文献。

《五十二病方》所记载的病名涉及内、外、妇、儿、五官等各科疾病,其中尤以外科病最为多见,包括了外伤、动物咬伤、伤痉(破伤风)、痈疽、溃烂、肿瘤、皮肤病和肛肠病。

其中有“金疮无痛”配方,之后记录麻醉药的性能和使用情况,白话为:“如果你喝酒,你就不会感到疼痛。

疼痛减轻了,还有很多药要喝。

没有疼痛,没有药物。

这说明当时麻醉药的有效麻醉时间是已知的。

有效时间过后,如有疼痛,可再次服用原剂量。

如果你已经达到麻醉要求,不要服用更多。

汉末三国,华佗发明了麻沸散,据《后汉书》记载:“……以酒服麻沸散,既醉无所觉,因刳剖腹背,抽割积聚……既而缝合,傅以神膏,四五日创愈,一月之间皆平复。

”这是世界最早应用全身麻醉的记载。

《华佗传》记载的腹腔手术伤口愈合时间为“四五天”,与现代非感染性伤口愈合时间一致。

从东汉《神农本草经》可以看出,当时人们已经了解了杜鹃、乌头、仙女等有毒植物的麻醉作用。

隋唐时候,麻醉较为成熟,外科手术进入寻常生活。

宋元以来,麻醉又有了新的发展,开始严格掌握安全用药,注意个体差异,尤其突出的成就是出现了局部麻醉。

如《医宗金鉴》的外敷麻药,《华佗神医秘传》的吹喉麻醉药、黏膜麻醉剂和皮肤麻醉剂,等等。

元代危亦林整骨手术时强调:“整顿损伤,先用麻药服,待其不识痛处方可下手。

或服后麻不倒,可加曼陀罗及草乌用好酒调些少服,若其人如酒醉,即可不加药,切不可过多。

”著名药物学家李时珍以及明、清时期的外科学家也都记载了相似的麻醉药,他们无不强调好酒与曼陀罗、乌头等有麻醉作用的药物兼并应用。

医用缝合线综述摘要:本文从医用缝合线的发展开始,主要介绍了可吸收缝合线线材料性能要求,以及缝合线的最新类型和相关的加工等。

同时简要介绍了改性研究的相关方法和发展方向。

关键词:缝合线,性能,类型,加工改性1、引言人类使用材料来缝合伤口至少已有4000多年的历史[1]。

手术缝合的最早记载可以追溯到公元前3000年的古埃及,已知最古老的缝合是在公元前1100年的木乃伊身上。

对伤口缝合和使用缝合材料的第一个详细书面记载则来自于公元前500年印度的圣人和医师苏胥如塔。

希腊“医学之父”希波克拉底和后来罗马的奥卢斯·科尼利厄斯·塞尔苏斯描述了基本的缝合技术。

第一次描述肠道缝合的是2世纪的罗马医生盖伦,也有人认为是10世纪的安达卢西亚外科医生宰赫拉威。

据记载,一次宰赫拉威鲁特琴的琴弦被一只猴子吞掉,他由此发现了肠线可吸收的性质,从此之后就开始制造医用羊肠线。

约瑟夫·利斯特引入了缝合技术的巨大变革,他提倡对所有的缝合线进行常规消毒。

下一次大飞跃发生在20世纪。

随着化学工业的发展,20世纪30年代制成了第一根合成线,众多的吸收和非吸收性合成线由此迅速的发展出来。

第一根合成线在1931年由聚乙烯醇(PVA)制成。

20世纪50年代开发了聚酯线,后来发展出针对羊肠线和聚酯的辐射灭菌。

60年代发现了聚乙醇酸,70年代它被用于缝合线的制造。

现在,大部分的缝合线是用聚合物纤维制作的。

2、缝合线的分类医用缝合线是一种用于人体手术缝合的线型材料,数千年中,不同材料的缝合线材料被使用、和争论。

从材质发展来看其发展史,经历了:丝线、羊肠线、化学合成线、纯天然胶原蛋白缝合线;从其物理形态来看,可以分为单纤体和多纤体;根据原材料的来源分为天然缝合线(动物肌腱缝线、羊肠线、蚕丝和棉花丝线)和人造缝合线(尼龙、聚乙烯、聚丙烯、PGA、不锈钢丝和金属钽丝)两种;从吸收性来看,经历了:非吸收缝合线和可吸收缝合线;使用非吸收缝合线缝合表皮,尤其是面部皮肤,会留下疤痕。

从羊肠线到智能缝合线——看医用缝合材料发展史作者:张蕾来源:《新材料产业》 2016年第9期■ 特约撰稿人/ 张蕾在日常的生活和工作中,人们免不了要受到一些由器物造成的开放性创伤,依伤口大小和严重程度而异,我们可以选择包扎,也可以选择缝合。

缝合,这个古老的封闭伤口、联结组织的方法,在现代外科的临床医学实践中依然是医生普遍选择的方式。

而缝合线的使用,更让人类的外科医学发生了质的改变。

我国最早的外科缝合线——桑皮线早在5 500多年前,聪明的古代埃及人已经发现并利用棉花的纤维、马的鬃毛等对伤口进行缝合(图1);我国古代相关典籍中也有先人用亚麻、头发、猪鬃等缝合的记录;古印第安人还有用大蚂蚁头咬合伤口来进行缝合的记录(图2)。

上述种种,都是人们在当时有限条件下对各种缝合材料的原始开发和应用。

目前,世界上关于人类使用缝合线的最早记载可以上溯到5 000年前的古代埃及,当时制作法老的木乃伊就利用了缝合技术。

而第一个使用缝合材料进行手术的记载来自公元前500年印度的医者苏胥如塔。

我国医学历史悠久,创造出了许多可行的外科手术方法和材料。

医生们在继承和发扬古人经验的基础上,进一步发展并完善了切开引流、麻醉、清创缝合、截指、肠吻合、兔唇修补等手术方法和应用器材,在人类外科学史上做出了巨大贡献。

清创缝合术是我国医学史上的重要发明之一,广泛应用于人体各部的开放性损伤。

1973年,在湖南长沙马王堆3号汉墓出土的西汉文物——《五十二病方》中就有用酒清理创伤的记载;《诸病源候论·金疮肠出候》记载:“金疮肠断,两头见者,可速续之。

先以针缕如法,连续断肠,便取鸡血涂其际,勿令气泄,即推而纳之。

但疮痛者,当以生丝缕系,绝其血脉。

”这是世界上有文献记载最早的肠吻合手术记录。

到了隋唐时期,我国医者对缝合伤口的材料进行了进一步的改进和提高。

最重要的发明是使用桑皮线缝合肠管和皮肤,并广泛应用于临床,取得了良好的医治效果。

所谓桑皮线,就是桑树树根的内皮纤维,将表皮除去,露出柔软的长纤维层,经锤制加工而成之纤维细线(图3)。

外科缝线的发展应用与常见缝合技术外科缝线的发展应用与常见缝合技术作者:蔺晨高俊义吴文铭文章来源:国际外科学杂志,2021,44(1)一、缝线的悠久历史缝线作为当前外科手术必不可少的工具之一,它的起源可追溯到数千年之前。

早在公元前2000年,古埃及人便开始尝试利用天然材料进行缝线缝合,包括亚麻线、马鬃、棉线、皮革等。

公元前1800年,亚历山大制成了人类历史上的第一根肠线,在此后的很长时间里,它成为了唯一一种用于外科手术的可吸收材料,但'肠线'这一概念直到公元前150年才被真正提出。

随着科学技术的发展,人们对于缝线安全性的理解也逐渐发生了变化,到19世纪末期,经灭菌处理的以牛或羊的小肠黏膜为原料的肠线开始出现并逐渐应用于手术缝合。

值得一提的是,丝线作为历史上使用时间最长的一种缝线,问世于公元前1000年并沿用至今,为外科手术的发展建立了不朽的功勋。

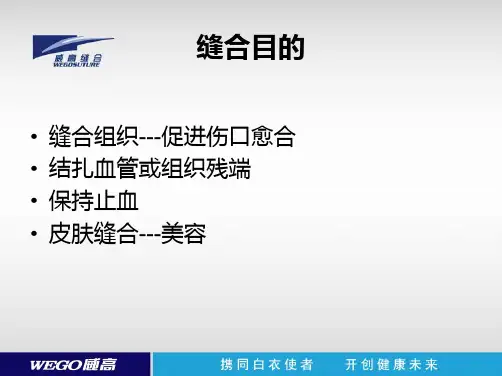

二、理想缝线的特性经过几代人的临床实践,外科医师发现缝线的特性会对缝合操作的难易以及伤口愈合的优劣产生至关重要的影响。

缝线的固有特性包括张力、结安全性、毛细指数、弹性、可变形性、可弯度、记忆性、组织反应和摩擦系数等。

理想的缝线应具备以下几个特点:打结时能确保线结安全且无磨损或切割、能对抗组织的收缩、伤口愈合过程中能维持足够的强度、在伤口愈合后可自行吸收、不导致炎症反应、无刺激性及致癌性、易于操作等。

因此,人们还期望进一步提高和完善缝线特性,包括降低表面张力、抵抗细菌感染以及促进伤口愈合等。

事实上,完全符合理想的缝线并不存在,这就要求外科医师要熟知需修补组织的抗张强度和各类缝线的特点,从而选择合适的缝线材料及型号。

三、缝线的分类1.单股、多股线和倒刺线根据缝线的编织方法可简单分为单股缝线和多股缝线。

其中,与多股缝线相比,单股缝线穿透组织的阻力小、细菌附着少,但容易断裂,因此要求打结时均衡用力。

此外,由于单股缝线柔韧性差且线结易滑脱,因此术中不得不通过增加打结数量来弥补这一缺陷。

外科缝线发展史一、古代外科缝线的演变1.最初的缝线材料在古代,外科手术缝合技术尚未发展成熟,缝线材料也比较简陋。

最早的缝线是由动物的肠线、头发、鱼线等天然材料制成。

这些材料在当时的医疗条件下,具有一定的止血和愈合作用,但使用起来较为粗糙,易引发感染。

2.印度外科缝线技术的发展公元前3000年,印度的古代医学著作《阿育吠陀》中,已有关于外科缝线的记载。

印度外科医生使用丝线进行手术缝合,这一创新使得手术效果得到提高。

同时,他们还发现用麻绳缝合伤口可以减轻疼痛,为后世麻醉技术的诞生奠定了基础。

3.罗马时代的缝线材料改进在罗马时代,外科医生开始使用金属丝和动物筋腱作为缝线。

这些材料相较于之前的天然纤维,具有更好的韧性和抗拉强度,有利于伤口愈合。

此外,罗马医生还注意到,用蜡线缝合可以减少感染风险,为此后无菌观念的推广打下了基础。

二、近现代外科缝线的发展1.抗菌缝线的诞生19世纪末,抗菌药物的发现使得外科手术的安全性得到极大提高。

同时,科学家们开始研究如何在缝线上应用抗菌药物,以降低感染风险。

20世纪初,抗菌缝线应运而生,成为手术室中的必备物品。

2.合成缝线的兴起20世纪50年代,随着化学工业的发展,合成纤维逐渐应用于外科缝线。

与天然纤维相比,合成纤维具有更好的抗拉强度、弹性和生物相容性。

如聚丙烯纤维、尼龙纤维等,逐渐成为现代外科手术的主流缝线。

3.美容缝线的出现随着人们对美的追求,美容缝线逐渐成为一种新兴产品。

这类缝线采用可吸收材料制成,术后痕迹较为隐蔽,满足了患者对术后外观的要求。

目前,市场上主要有聚乳酸、聚己内酯等可吸收美容缝线。

4.智能缝线的研究近年来,智能材料在医疗领域的应用逐渐受到关注。

智能缝线是一种具有自我调节、可控降解、药物释放等功能的缝线。

通过在缝线上加入生物活性物质或生长因子,可以促进伤口愈合,降低感染风险。

未来,智能缝线有望成为外科手术的新一代主流产品。

总结:外科缝线的发展史见证了人类医学科技的不断进步。

伤口缝合的变迁展开全文2016-01-15 00:03:06动作片电影的主人公经常是穿梭在枪林弹雨中永远不死,完美英雄无所不能。

但英雄也经常受伤,除了科幻类的伤口能自愈外,大都还得自己包扎伤口。

最令人心惊肉跳的镜头是美国电影《第一滴血》中兰博用军用丝线自己缝合臂上伤口的场景。

一生中有许多人会有伤口缝合的经历。

远古的时候,狩猎、战争都会造成伤害,伤口缝合不可避免。

那么,以前又都用什么来缝合伤口呢?缝合线又经历了怎样的演进过程呢?伤口缝合线属于生物医用材料的一种,总的来看,按成分性质可分为天然材料和人工合成材料两大类。

人类外科使用的缝合线在最初的相当长一段时间里,都处于天然材质的时期。

据史料记载,公元前3500年左右,古埃及人就把亚麻、马鬃、皮革、棉线及其他植物纤维等当做缝合材料,这些棉花纤维、马鬃等则可称得上是最原始的生物医用材料。

我国古代的史书中也有用麻纤维做缝合线、用棉布包扎伤口和止血的记录。

现代医用缝合线种类很多,分类方法也有多种,按其可否被吸收分为两大类,即可吸收缝线和不可吸收缝线。

最早的、也是当时唯一的可吸收缝合线是肠线,诞生于公元前1800年的埃及亚历山大,但真正提出肠线概念是在公元前150年。

而以羊或牛的小肠黏膜为原料的肠线,则是在19世纪末出现的,同一时期医生常用的不可吸收缝线为丝线。

20世纪以来,随着医学科学的发展,外科手术范围和难度不断增大,外科医生对缝线的张力、操作性和吸收性的要求也逐渐提高,天然材料的缝合线已不能满足要求,于是,外科缝线逐渐进入了人工合成时期。

1934年美国首次出现了关于壳聚糖工业制备的专利,并在1941年制备出了可吸收的手术缝合线。

至此,手术缝合线便向着合成新型聚合体材料的方向发展。

方向也有两个:可吸收和不可吸收。

1962年,美国Cyananid公司以PGA为原料,成功地研制出第一种人工合成的可吸收缝合线,并在1970年实现商业化,商品名为Dexon,成为世界上第一根化学合成的可吸收缝合线。