作业空间设计-人因工程学-十二章(主编:郭伏 钱省三)

- 格式:ppt

- 大小:2.79 MB

- 文档页数:19

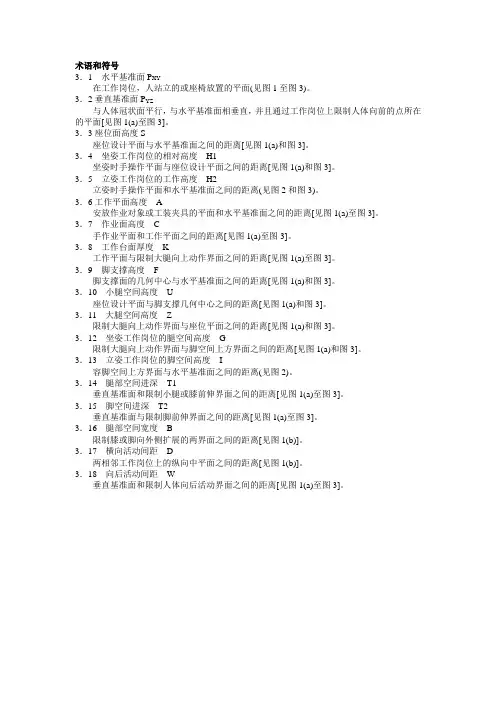

术语和符号3.1 水平基准面P XY在工作岗位,人站立的或座椅放置的平面(见图1至图3)。

3.2垂直基准面P YZ与人体冠状面平行,与水平基准面相垂直,并且通过工作岗位上限制人体向前的点所在的平面[见图1(a)至图3]。

3.3座位面高度S座位设计平面与水平基准面之间的距离[见图1(a)和图3]。

3.4 坐姿工作岗位的相对高度H1坐姿时手操作平面与座位设计平面之间的距离[见图1(a)和图3]。

3.5 立姿工作岗位的工作高度H2立姿时手操作平面和水平基准面之间的距离(见图2和图3)。

3.6工作平面高度 A安放作业对象或工装夹具的平面和水平基准面之间的距离[见图1(a)至图3]。

3.7 作业面高度 C手作业平面和工作平面之间的距离[见图1(a)至图3]。

3.8 工作台面厚度K工作平面与限制大腿向上动作界面之间的距离[见图1(a)至图3]。

3.9 脚支撑高度 F脚支撑面的几何中心与水平基准面之间的距离[见图1(a)和图3]。

3.10 小腿空间高度U座位设计平面与脚支撑几何中心之间的距离[见图1(a)和图3]。

3.11 大腿空间高度Z限制大腿向上动作界面与座位平面之间的距离[见图1(a)和图3]。

3.12 坐姿工作岗位的腿空间高度G限制大腿向上动作界面与脚空间上方界面之间的距离[见图1(a)和图3]。

3.13 立姿工作岗位的脚空间高度I容脚空间上方界面与水平基准面之间的距离(见图2)。

3.14 腿部空间进深T1垂直基准面和限制小腿或膝前伸界面之间的距离[见图1(a)至图3]。

3.15 脚空间进深T2垂直基准面与限制脚前伸界面之间的距离[见图1(a)至图3]。

3.16 腿部空间宽度 B限制膝或脚向外侧扩展的两界面之间的距离[见图1(b)]。

3.17 横向活动间距 D两相邻工作岗位上的纵向中平面之间的距离[见图1(b)]。

3.18 向后活动间距W垂直基准面和限制人体向后活动界面之间的距离[见图1(a)至图3]。

《人因工程学》课程教学大纲课程代码:010341001课程英文名称:Human Factors Engineering课程总学时:40 讲课:32 实验:8 上机:0适用专业:工业工程大纲编写(修订)时间:2017.7一、大纲使用说明(一)课程的地位及教学目标人因工程学是近几十年发展起来的一门交叉性应用科学,它研究的内容涵盖范围很广,与实际联系非常紧密,是一门很有应用价值的学科,是工业工程专业学生的一门必修课。

这门课主要研究人—机—环境这三者之间的相互关系,通过恰当的设计和改进这些关系,使工作系统获得满意的效果,同时保证人的安全、健康和舒适。

通过本门课程的学习,使学生能够了解人体的生理和心理特点,掌握工作场所环境评价的方法以及作业空间设计的原则等一些人因工程学的基本理论知识,并能通过在相关实验中亲自动手,形成一定的实践能力,为学生将来从事实际工作做准备。

(二)知识、能力及技能方面的基本要求通过本课程的学习,使学生了解并系统掌握人因工程学所涉及到的相关知识,学会运用人因工程学的方式方法去解决实际问题。

在教学过程中,旨在培养学生广阔的视野、从多学科角度去看问题、分析问题、解决问题的能力,培养学生一种系统的观点和综合的能力,并通过实验环节的实际操作使学生增强实践的意识和能力。

(三)实施说明1.本课程宜采用多媒体教学,以便更好地展示学科的研究成果、使用设备及应用案例。

2.教师应引导学生掌握人因工程学的基本概念,工作环境衡量指标的测定、评价和改善,体力工作负荷与脑力工作负荷的测定、疲劳的消除,并培养学生能够运用所学进行作业空间设计、人机系统与人机界面的设计与评价。

3.教师在授课过程中可以根据实际情况酌情安排各部分学时,课时分配表可供参考。

(四)对先修课的要求具备一定的数学、机械、管理、生理及心理等方面的基础知识并已修完相关课程。

(五)对习题课、实践环节的要求结合所学内容安排1-2次习题,布置学生课后完成,巩固所学内容。

火车硬座车厢中人机学问题的调研报告k硬座车厢座位分布图1 前言火车从发明到现在经过了一个多世纪的发展,发展到今天,已经成为最大众的交通工具。

它具有载客量大、安全性高、价格具有层次性、旅客可选空间大等等的特点。

吸引更多的人选择乘坐火车出行,但是在所有的火车票中价格最为便宜的硬座中,从人因工程学的角度可以发现在火车硬座车厢中存在许多的问题与不足,需要重新设计与改良。

2 火车硬座车厢人因要素进行调查与总结当今社会,对于长途旅行,中国人选择的交通工具主要还是以火车为主,而这其中更大一部分人群还是选择火车硬座出行,因为它经济实惠。

随着社会的进步,旅客对火车硬座的要求会随着科学技术的进步而提高,这就涉及到人因要素的运用是否合理的问题。

目前我国火车硬座车厢在人因要素方面的运用还存在一些问题,因此对火车硬座车厢人因要素进行了问卷调查。

2.1火车硬座车厢中人因要素调查2.1.1 调查题目火车硬座车厢中座位和茶几卷调查。

2.1.2 调查目的为了使火车硬座旅客在硬座车厢内有一个舒适的环境,我们对火车硬座车厢中的座位和茶几在人因要素方面进行了问卷调查。

通过调查改进为火车硬座旅客营造一个舒适的旅途环境。

2.1.3 调查内容1、请问您觉得火车硬座车厢内的座位和茶几在使用中方便和舒适吗?(单选题)()A、座位和茶几之间的距离太小,以至于进出不方便B、座位和茶几在高度上搭配得不好,以至于在茶几上作业时感到不舒服C、茶几不够大,与对面的人的距离太近,在心理上感到不舒服D、不确定原因,但是在长途旅行中就是感到不舒服对第1题调查结果如下图:图2.1 火车硬座车厢座位茶几调查结果2.2火车硬座车厢人因要素调查总结2.2.1 车厢内座位和茶几调查总结从图2.1中可以看出硬座车厢内座位和茶几目前存在的主要问题是座位和茶几之间的距离太小,以至于进出不方便;茶几不够大,与对面的人的距离太近,在心理上感到不舒服。

针对火车硬座车厢如上所述的种种缺陷,我们小组从人因工程学的角度提出以下具体的改进方案和措施。

目录第一章人因工程学概述 (1)第二章人的因素 (6)第三章微气候环境 (12)第四章环境照明 (17)第五章色彩环境 (23)第六章噪声及振动环境 (27)第七章空气环境 (35)第八章体力工作负荷 (42)第九章人的信息处理系统 (54)第十章脑力工作负荷 (65)第十一章人体测量 (69)第十二章作业空间设计 (75)第十三章人机系统 (81)第十四章人机界面设计 (100)第十五章劳动安全与事故预防 (107)第一章人因工程学概述一、要点与要求本章的内容主要是了解学习人因工程学,以及应用人因工程学的基本理论和基本方法的一些共性知识。

1.了解人因工程学的命名、起源与发展。

虽非本章的重点,但应有一个较全面的了解,有利于本学科的学习。

2.掌握人因工程学的定义。

这是本章的重点之一,在众多定义中,要求能认知和表述《中国企业管理百科全书》中的人因工程学定义。

3.了解人因工程学的研究任务。

了解它有助于理解人因工程学的定义,所以了解人因工程学的研究任务是必要的。

4.了解人因工程学的内容与应用领域。

了解它将有助于了解学习的目的。

5.掌握人因工程学的研究方法和步骤。

掌握人因工程学的主要研究方法,以及研究的步骤,是应用本学科的基础。

6.人因工程学研究应注意的问题。

这是本章的又一个重点。

希望能学会应注意的三个问题。

7.了解人因工程学与其它相关学科的联系。

这将有助于拓展相关学科的学习。

本章主要是基本概念,考核将以单项选择题、判断改正题和名词概念解释为主,其次是少量的简答题。

二、重点与难点分析1.人因工程学的命名。

由于世界各国人因工程学的发展存在差异,以及研究的侧重点也存在差异,故导致学科名称的使用亦不相同。

如,该学科在美国称为“Human Factors Engineering”(人的因素工程学)或“Human Engineering”(人类工程学),西欧国家称为“Ergonomics”(人类工效学),“Ergonomics”是希腊文,意为“工作法则”。

人因工程学课后作业解答集团档案编码:[YTTR-YTPT28-YTNTL98-UYTYNN08]《人因工程学》课后复习思考题答案郭伏、钱省三主编第一章一、简述人因工程学的定义。

答:人因工程学就是按照人的特性设计和改进人一机一环境系统的科学。

人一机一环境系统是指由共处于同一时间和空间的人与其所操纵的机器以及他们所处的周围环境所构成的系统,也可以简称为人一机系统。

为了实现人、机、环境之间的最佳匹配,人因工程学把人的工作优化问题作为追求的重要目标。

其标志是使处于不同条件下的人能高效、安全、健康、舒适地工作和生活。

二、人因工程学的发展历程经历了哪几个阶段?答:发展史萌芽时期(20 世纪初期)人因工程人因工程人因工程学的发展时期(1960 年以后)1.人因工程学的萌芽时期 20 世纪初,美国人泰勒(科学管理的创始人)进行了着名的铁铲实验和时间研究实验,他还对工人的操作进行了时间研究,改进操作方法,制定标准时间,在不增加劳动强度的条件下提高了工作效率。

与泰勒同一时期的吉尔布雷斯夫妇开展了动作研究,创立了通过动素分析改进操作动作的方法。

在这一时期,德国心理学家闵斯托伯格倡导将心理学应用于生产实践,其代表作是《心理学与工业效率》,提出了心理学对人在工作中的适应与提高效率的重要性。

20 世纪初,虽然已孕育着人因工程学的思想萌芽,但人机关系总的特点是以机器为中心,通过选拔和培训使人去适应机器。

由于机器进步很快,使人难以适应,因此大量存在着伤害人身心的问题。

2.人因工程学的兴起时期这一阶段处于第一次世界大战至第二次世界大战之前。

第一次世界大战为工作效率研究提供了重要背景。

该阶段主要研究如何减轻疲劳及人对机器的适应问题。

自 1924 年开始,在美国芝加哥西方电气公司的霍桑工厂进行了长达 8 年的“霍桑实验”,这是对人的工作效率研究中的一个重要里程碑。

实验得到的结论是工作效率不仅受物理的、生理的因素影响,还发现组织因素、工作气氛和人际关系等都是不容忽视的因素。

教学大纲一、课程基本信息课程名称:人因工程学先修课程:概率论与数理统计,基础工业工程使用教材: 郭伏,钱省三主编. 人因工程学[M]. 机械工业出版社,2007二、课程性质及地位人因工程学是通过人-机-环境系统优化来达到提高系统生产率,保证人健康、安全、舒适工作的一门多学科交叉性应用学科。

人因工程学是工业工程专业的核心课,课程内容是工业工程专业学生解决生产系统设计及优化所必须掌握的知识和技能,也是企业对工业工程技术人才的基本要求。

三、课程教学目的通过本课程的学习,使学生从工程的角度掌握人的生理、心理的特点,对人与机具、环境之间的相互关系有比较全面了解和认识,发现并利用人的行为方式、工作能力、作业限制等特点,并能从适合于人的生理与心理特征的角度出发,对工程设计、工作安排、环境布置等提出科学的建议和要求,为人-机-环境系统建立一个合理可行的方案,使作业者获得舒适,健康、安全、可靠的作业环境,力求提高作业者的作业能力、系统生产率、安全性、舒适性和有效性。

并为学习相关课程提供必要的知识。

四、课程教学任务(1)通过理论教学使学生掌握人因工程学科的研究方法,研究内容、应用领域;人—机-环境系统优化的主要理论;人因设计原则和方法。

(2)通过实验教学使学生加深对人因工程理论方法的理解,掌握实验测试手段,提高学生实验设计能力、分析问题、解决问题能力,培养学生探索精神。

(3)通过课程设计环节,提高学生综合运用所学理论分析、解决实际问题的能力。

五、教学内容的结构本课程包括理论教学、实验教学、课程设计三部分:各部分内容及要求如下:1、理论教学部分(30学时)理论教学分为15个知识模块,模块的安排主要考虑各知识模块之间知识的连续性及人的认知规律,按照从感性到理性、由浅入深的认知规律安排。

(注:由于所使用的教材第二章“人的因素”由学生自学,所以模块排序与教材中的章的排序数有区别,演示文稿(PPT课件)中章的序数与教材对应)模块1:人因工程学概述(1.5学时)知识点:人因工程学科的命名及定义;人因工程学科的起源和发展;研究内容与应用领域;研究方法和步骤;人因工程学的相关学科。

作业空间设计作业空间包括作业者在操作时所需的空间与在作业中所需的机器、设备、工具与操作对象所占的空间范围。

作业空间的设计是指按照作业者的操作范围、视觉范围以与作业姿势等一系列生理、心理因素对作业对象、机器、设备、工具进行合理的布置、安排,并找出最适合本作业的人体最佳作业姿势、作业范围,以便为作业者创造一个最佳的作业条件。

一个设计优良的作业空间,不仅可以使作业者作业舒适、安全,操作简便,而且有助于提高人机系统的作业效率。

本章主要分析了影响作业空间设计的主要因素,在“人”方面有:作业者的操作范围、视觉范围、作业姿势等因素;在“机”方面有:单个机器设备的控制面板布置以与多个机器布置时局部与整体的关系等;在此基础上研究了坐姿作业空间与站姿作业空间,虚拟车间、工厂,以与作业空间的辅助用具如座椅、工作台的设计等;最后论述了作业空间的设计评价。

第一节作业空间设计概述研究作业空间的设计,首先要明确以下几个相关概念:一、近身作业空间是指作业者在某一固定的工作岗位上,保持站姿或坐姿等一定的作业姿势时,由于人体的静态或动态尺寸的限制,作业者为完成作业所与的空间范围。

如人在坐姿打字时,四肢(主要指上肢)所与的空间范围,就是近身作业空间。

近身作业空间作为作业空间设计的最基本内容,主要依据作业者在操作时四肢所与范围的静态尺寸与动态尺寸来确定。

根据人体的作业姿势不同,近身作业空间又可分为坐姿近身作业空间与站姿近身作业空间。

二、个体作业场所是指作业者周围与作业有关的、包含设备因素在内的作业区域,简称作业场所。

如电脑、计算机桌、电脑椅就构成一个完整的个体作业场所。

同近身作业空间相比,作业场所更复杂些,除了作业者的作业范围,还要包括相关设备所需的场地。

当仅有一台机器设备时,我们就可以把它当作个体作业场所来设计,而不必考虑多台设备布置时总体与局部的关系。

三、总体作业空间多个相互联系的个体作业场所布置在一起就构成了总体作业空间。

总体作业空间不是直接的作业场所,它更多地强调多个个体作业场所之间尤其是多个作业者之间的相互关系。

亮度:(P63)是指发光面在指定方向的发光强度与发光面在垂直于所取方向的平面上的投影面积之比。

照度:(P63)被照面单位面积上所接受的光通量。

声压级:(P103)为方便衡量声音的强弱,通常用声压的对数值来度量声压,称为声压级。

响度:(P107)是人耳对声音强度产生的主观感觉量,它与人对声音响亮程度的主观感觉成正比。

计权声级:(P107)为使噪声测量结果与人对噪声的主观感觉量一致,通常在声学测量仪器中,引入一种模拟人儿听觉在不同频率上的不同感受特性的计权网络,对被测噪声进行测量。

通过计权网络测得的声压级称为计权声级。

等效连续声级:(P108)某一段时间内的A 声级能量平均值,简称等效声级或平均声级。

掩蔽效应:(P111)一个声音由于其他声音的干扰而使听觉发生困难,需要提高声音的强度才能产生听觉,这种现象称为声音的掩蔽效应。

明适应:(P64)明适应发生在由黑暗环境进入明亮环境的时候,刚开始时人眼不能辨别无题,要经过几十秒的时间才能看清物体,这种过程叫明适应。

减光混合:(P92)减光混合又称为颜色混合,就是将不同颜料、涂料、燃料等物质以不同比例混合在一起,从而得到新的颜色。

色立体:(P93)为了直观方便地表示和区别各种不同颜色,将色调、名都、纯度三个基本要素用字母或数码形式构成表示色彩的空间立体模型,称为色彩体系或称色立体。

能量代谢率:(p156)人体进行作业或运动时单位时间、单位面积所消耗的总能量,记为M 。

相对代谢率:为消除作业者之间的差异因素,常用相对代谢率这一相对指标衡量劳动强度,记为RMR 。

(P156)RMR=能量代谢量−安静代谢量基础代谢量 或 RMR=能量代谢率−安静代谢率基础代谢率=M−R B (P156)相对代谢率(RMR )指标也可以通过作业中氧耗量来计算:RMR=作业时的氧耗量−安静时的氧耗量基础代谢消耗量(P160)氧债:(P159)劳动1分钟氧需和供氧量之差叫氧债。

闪光融合值(闪光融合频率):(P171)闪光融合值是用以表示人的大脑意识水平的间接测定指标,融合值与闪光值的平均值称为闪光融合值。

《人机工程学》课后作业

——作业空间设计

现代电子化办公台设计

现代化办公室内电子设备的更新和完善,逐渐形成了电子化办公室。

与其电子设备相适的办公家具设计,已显得非常重要。

1、电子化办公台人体尺度

现代电子化办公室内大多数人员是长时间面对显示屏进行工作,因而要求像控制台一样具有合理的形状和尺寸,以避免工作人员肌肉、颈、背、腕关节疼痛。

按照人机工学原理,电子办公台尺寸应符合人体各部位尺寸。

上图是依据人体尺寸确定的电子化办公台主要尺寸,该设计所依据的人体尺寸是从大量调查资料获得的平均值。

2、电子化办公台可调设计

由于实际上并不存在符合平均值尺寸的人,即使身高和体重完全相同的人,其各部位的尺寸也有出入。

因此,在电子化办公台按人体尺寸平均值设计的情况下,必须给予可调节的尺寸范围,如图,下部三个高度尺寸范围和座椅靠背调节范围等。

电子化办公台调节方式有:垂直方向的高低调节、水平方向的台面调节以及台面的倾角调节等,如图示,国外电子化办公台使用实践证明,采用可调节尺寸和位置的电子化办公台,可大大提高舒适程度和工作效率。

3、电子化办公台组合设计

采用现代办公设备和办公家具,即意味着办公室内部的重新布置,因而要求办公室隔断、办公单元系列化、办公台易于拆装、变动灵活等特点。

为适应这些要求,电子化办公台大多设计成拆装灵活方便的组合式,根据电子化办公台的几种基本组合单元,可组合成各种型式多变的办公单元系列。