发展心理学第六节 个性发展

- 格式:ppt

- 大小:592.50 KB

- 文档页数:1

第6章婴儿和学步儿的认知发展第一节皮亚杰的认知发展理论:感觉运动阶段1.0-2岁:主要靠感觉和动作来探索周围的世界,逐渐能够协调感知和动作,通过感知和动作来理解并影响周围环境皮亚杰将感知运动阶段细分为六个子阶段,详细描述了婴儿从对世界毫无目的地探究世界到有目的的探究的不同阶段的特点。

2.皮亚杰认为,婴儿刚生下来并不认识世界,也不会有目的地探究世界,但是循环反应为他们提供了认识世界的特殊手段。

重复发生的反应,即循环反应。

3.客体永久性指当一个物体离开婴儿的视线后,婴儿能够意识到其持续存在。

客体永久性概念的获得是一个逐渐的过程。

4-8个月,初步获得客体永久性,能够寻找自己丢弃的东西。

8-12个月,能够寻找藏起来的东西,出现AB错误1-1.5岁,不再犯AB错误1.5-2岁,完全获得客体永久性,即使没有看到物品被藏起来,也会寻找。

第二节婴儿和学步儿信息加工能力的发展一、研究婴儿感知觉的方法1.视觉偏好法:研究者给婴儿同时呈现至少两种刺激,观察婴儿是否对其中的一个更感兴趣。

2.高振幅吮吸法:让婴儿吮吸一个镶嵌电路的特殊奶嘴,研究者通过分析婴儿的吮吸动作,研究婴儿对环境的感知。

3.诱发电位法:给婴儿呈现一种刺激,记录他们看到刺激时脑电波4.习惯化方法用习惯化方法测试婴儿分辨两种不同刺激物的能力时,研究者首先反复呈现一种刺激物,使婴儿习惯化,然后呈现第二个刺激物。

如果婴儿能做出区分,便会便显出去习惯化——即婴儿密切关注新刺激物,同时呼吸或心跳频率改变。

二、知觉的发展(一)听知觉的发展新生儿对人类的语音特别敏感7-10个月的婴儿,更喜欢听分句与分句之间自然停顿的句子,不喜欢听非自然停顿的句子9个月,对符合母语的重音规则的口语更感兴趣,听的时间也更长(二)视知觉的发展1、图形知觉0-2个月的婴儿,更喜欢看那些他们能够看得清楚的东西,即中等复杂、对比度高的视觉图形,尤其能够吸引他们注意力的、运动着的图形。

2-12个月,婴儿的视觉系统迅速成熟,逐渐能够辨别越来越复杂的视觉图形,并且能够进行整合以知觉到完整的视觉形状。

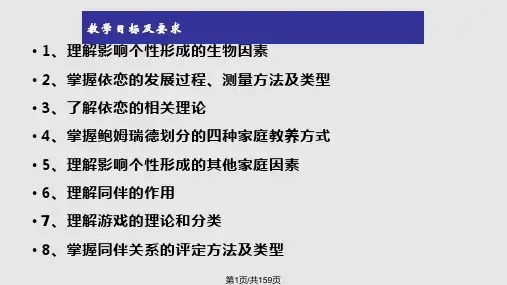

第六节幼儿个性和社会性的发展在心理学中,所谓“个性”即一个人比较稳定的,具有一定倾向性和各种心理特点或品质的独特结合。

个性是一个复杂的,多侧面的,多层次的动力结构系统。

它主要包括:1、个性倾向性:包括需要,动机、兴趣、理想、信念和人生观等。

表明人对周围环境的态度,是个性结构中最活跃成分,影响心理活动进行的方向。

2、个性心理特征:包括气质、性格、能力等。

这些特征最突出地表明人的心理的个别差异。

另外自我意识也是个性的重要组成部分,是个性形成水平的标志,也是推动个性发展的重要因素。

只有当以上各成分结合成为一个统一的整体,并具有稳定的,有倾向性和独特的特点,才组成个性。

人不仅具有个性,还具有社会性。

个性的初步形成是从学前期(幼儿期)的开始的,幼儿期是儿童个性和社会性发展的重要时期。

儿童的个性形成和社会性发展是在社会化中实现的。

社会化就是个体在与社会环境相互作用中获得他所处的社会的各种行为规范,价值观念和知识技能,成为独立的社会成员并逐步适应社会的过程。

社会化的过程是使儿童由生物人变为成社会人的过程。

在儿童社会化中,家庭(包括家庭气氛,家庭教育,家庭结构等)及幼儿园(包括同伴,老师等)起着极为重要的作用。

幼儿是在家庭与幼儿园里,在与父母及其他成员,小伙伴及老师的相互交往中,形成其个性与社会性的。

一、自我意识的发生和发展在普通心理学中,我们学过意识的概念,意识是人的心理与动物的心理的区别之所在。

人的意识有如下三个特点:第一、人的意识主要表现为用词的形式巩固在头脑中的知识体系。

第二、人的意识具有目的性,计划性。

第三、人的意识能够把“自我”与“非我”,“主体”与“客体”区别开来。

由意识的第三个特点,我们知道意识不仅使人能够认识客观世界,而且还能认识主观世界。

例如:人不仅有喜怒哀乐等情绪,而且知道为什么喜或怒,这就是人的自我意识。

自我意识是一种特殊的认识过程,是主体对自己的反映过程。

“自我”既是反映者,又是被反映者。

学前儿童发展心理学大纲张丹枫

《学前儿童发展心理学》是一门研究学前儿童心理发展规律和特点的学科。

张丹枫是该学科领域的一位著名学者。

以下是张丹枫一个关于学前儿童发展心理学大纲的示例:

一、绪论

1. 学前儿童发展心理学的研究对象和任务

2. 学前儿童发展心理学的研究方法

3. 学前儿童发展心理学的发展历程

二、学前儿童生理发展

1. 学前儿童生长发育的特点和规律

2. 学前儿童身体发育与营养

3. 学前儿童动作发展

三、学前儿童认知发展

1. 感知觉发展

2. 记忆发展

3. 思维发展

4. 语言发展

四、学前儿童社会性发展

1. 情感发展

2. 社会交往能力发展

3. 道德发展

4. 自我意识发展

五、学前儿童个性与心理健康

1. 个性发展

2. 气质与性格发展

3. 学前儿童心理健康

六、学前儿童家庭教育与心理指导

1. 学前儿童家庭教育的特点和原则

2. 学前儿童家庭教育的方法和技巧

3. 学前儿童心理指导

七、学前儿童教育与心理发展

1. 学前教育对儿童心理发展的影响

2. 学前教育的内容和方法

3. 学前教育中的心理问题与对策

八、学前儿童发展心理学的应用

1. 在家庭教育中的应用

2. 在学前教育中的应用

3. 在心理咨询与治疗中的应用

最后,敬请注意,以上只是一个张丹枫关于学前儿童发展心理学大纲的示例,具体内容可能有所不同。

在学习过程中,可以结合实际案例和研究方法,深入了解学前儿童的心理发展特点和规律,为家庭教育和学前教育提供科学的理论指导。

《儿童发展心理学》课程笔记第一章:儿童发展心理学概述第一节:儿童发展心理学的研究对象与研究任务一、研究对象1. 儿童发展心理学的研究对象是0-18岁儿童的心理发展过程,包括认知、情感、意志、个性、社会行为等方面。

2. 具体研究内容:- 认知发展:注意力、记忆力、思维、想象等能力的发展。

- 情感发展:情绪体验、情感表达、情感调节等。

- 意志发展:自觉性、坚持性、自制力等。

- 个性发展:性格、气质、自我意识等。

- 社会行为发展:亲社会行为、同伴关系、道德行为等。

二、研究任务1. 揭示心理发展的基本规律:- 探讨心理发展的顺序性和阶段性。

- 分析心理发展的速度和水平。

- 理解心理发展的连续性和非连续性。

2. 分析心理发展的个体差异:- 研究性别、年龄、遗传、环境等因素对心理发展的影响。

- 探讨不同儿童在心理发展上的相似性和差异性。

3. 探索心理发展的原因和影响因素:- 遗传因素:基因、遗传性疾病等。

- 环境因素:家庭、学校、社会文化等。

- 个体与环境互动:适应、学习、教育等。

第二节:儿童发展心理学的形成一、历史背景1. 19世纪末至20世纪初,心理学从哲学和生物学中独立出来,成为一门科学。

2. 儿童心理学的发展受到了达尔文的进化论、霍尔的心理测量学、皮亚杰的认知发展理论等影响。

二、发展过程1. 早期阶段(19世纪末至20世纪初):- 霍尔的《青少年:他的心理学及其与生理学的关系》(1904)标志着儿童心理学的诞生。

- 桑代克的动物学习实验为行为主义心理学奠定了基础。

2. 中期阶段(20世纪中叶):- 皮亚杰的认知发展理论提出儿童认知发展的四个阶段。

- 埃里克森的心理社会发展理论强调社会和文化对心理发展的影响。

3. 现代阶段(20世纪末至今):- 神经科学、遗传学、进化心理学等领域的成果被整合到儿童发展心理学中。

- 生态系统理论和社会学习理论等新兴理论丰富了儿童发展心理学的研究视角。

第三节:心理发展的主要特点一、连续性与阶段性1. 连续性:心理发展是一个逐渐累积的过程,每个阶段都是前一个阶段的延续。

幼儿个性发展心理学一、幼儿个性发展的基本概念幼儿个性发展心理学是研究幼儿在早期发展过程中个性特点的形成和发展规律的学科。

幼儿个性发展与社会环境、家庭教育、遗传等因素密切相关,对幼儿的成长和教育具有重要意义。

二、幼儿个性发展的影响因素1. 遗传因素幼儿个性的发展受到遗传因素的影响,家族遗传特征会在幼儿身上显现出来。

2. 家庭环境家庭是幼儿的第一所学校,家庭环境对幼儿个性的发展有着深远的影响,亲子关系、家庭氛围等都会对幼儿的心理发展产生重要影响。

3. 社会环境幼儿所处的社会环境也会对其个性发展产生影响,社会风气、同伴关系等因素都会影响幼儿的个性特点的形成。

三、幼儿个性发展的阶段特征1. 初生婴儿期(出生-1岁)在这一阶段,幼儿主要表现出对外界的好奇心和依赖性,此时幼儿的个性特征还在形成中。

2. 幼儿期(1-3岁)幼儿期是幼儿个性发展的关键时期,孩子们开始表现出自我意识,对外界有了更多的认知和反应。

3. 学龄前期(3-6岁)在这一阶段,幼儿的个性开始趋于稳定,表现出更为明显的性格特点和行为习惯。

同时,社会环境和学习经历也会对其个性发展产生重要影响。

四、促进幼儿个性发展的教育方法1. 尊重幼儿个体差异教育者应该尊重每个幼儿的个性差异,不应一刀切地对待。

2. 提供多元化的教育活动为幼儿提供多元化的教育活动,满足幼儿不同兴趣和需求,促进其全面发展。

3. 善于引导教育者应该善于引导幼儿,帮助他们充分发挥自己的潜能,培养其积极向上的个性特征。

五、幼儿个性发展心理学的意义幼儿个性发展心理学的研究对于幼儿教育和成长具有重要意义,可以帮助教育者更好地了解幼儿,有效地促进其个性发展,为幼儿的成长奠定良好的基础。

以上是关于幼儿个性发展心理学的一些基本概念、影响因素、阶段特征、教育方法以及其意义的介绍,希望可以帮助您更好地了解和关注幼儿的个性发展。

我的自我心理学理解自我探索与个性发展的过程自我探索是每个人在成长过程中都必须经历的一段重要阶段。

通过自我探索,我们可以更好地理解自己、发展个性,并找到人生的方向和目标。

在心理学中,自我探索与个性发展密切相关,本文将从心理学角度探讨自我探索与个性发展的过程。

一. 自我认知的重要性自我认知指的是对自己内在特质、能力和价值观的认识。

它是个体意识到自身存在、理解自身能力的基础。

在自我探索的过程中,我们需要通过反思和观察,加深对自己的了解。

自我认知的发展有助于我们认识到自己的优点与不足,从而更好地发展个性。

二. 自我意识的觉醒自我意识是指个体对自身存在感的认识。

它是自我探索的起点。

在我们逐渐成长的过程中,我们开始思考自己是谁,我们有什么样的兴趣爱好、优点和弱点等。

自我意识的觉醒是我们认识自我、探索自我发展的基础。

三. 探索个体差异与特长每个人的个性和特长都是独一无二的。

在自我探索过程中,我们需要认识到个体差异的存在,并激发自己内在的潜能。

通过发掘自己的兴趣爱好,我们可以找到自己真正感兴趣并且擅长的领域,从而加以发展和培养。

四. 建立自信心与自尊心自信心和自尊心对于个性的发展至关重要。

在自我探索的过程中,我们需要积极肯定自己的价值和能力,提升自己的自信心。

只有信任自己,相信自己可以克服困难并取得成功,才能更好地展示个性。

五. 接纳自我与自我实现接纳自我是指个体接受自己的全部,包括自己的优点和不足。

在自我探索与个性发展的过程中,我们需要学会欣赏和接受自己的特点,并对自己的成长设立合理的目标。

随着个体的不断努力,我们可以实现自我潜能并达到更高的境界。

六. 培养人际关系与社会适应能力个性发展不仅仅是个体内在的修炼,也离不开与他人的交流和沟通。

在自我探索与个性发展的过程中,我们需要培养良好的人际关系,提升自己的社会适应能力。

通过与他人的相互交流和合作,我们可以更好地理解自己的个性,并在社会中找到自己的定位。

从自我探索到个性发展,这是一个不断迭代的过程。

心理学中的个性发展教案主题:心理学中的个性发展一、引言:心理学中的个性发展是指人类个体在成长过程中,个性特质的形成和发展变化的过程。

个性是指人类在心理、情感、认知、行为等方面表现出来的独特和相对稳定的特质和模式。

个性的形成和发展受到遗传、环境和自身经验等多个因素的影响。

了解个性发展的规律对于我们理解和促进个体发展具有重要意义。

二、个性的概念和特点:个性是指人在与外界交往和应对环境时所表现出来的稳定特征,具有独立性和相对一致性的个体差异。

个性的主要特点包括独特性、相对稳定性、综合性和可塑性等。

三、个性发展的理论模型:1. 弗洛伊德的心理发展理论:- 内容:弗洛伊德认为个性发展的核心是个体在不同发展阶段中的性能量的转化和调节,主要包括口腔期、肛门期、阴茎期和生殖器期。

- 影响因素:童年经历、父母关系和心理冲突等。

- 优点和局限性:该理论对于揭示个性发展过程中的冲突和动力具有重要意义,但也受到了部分学者的批评。

2. 马斯洛的需求层次理论:- 内容:马斯洛认为人类个体的需求可以分为生理需求、安全需求、社交需求、尊重需求和自我实现需求等层次。

- 影响因素:需求层次的实现和满足程度。

- 优点和局限性:该理论对于个性发展的综合性和动态性有较好的解释,但缺乏具体的实证研究支持。

3. 爱因斯坦的认知发展理论:- 内容:爱因斯坦提出了个体在认知发展过程中经历的不同阶段,包括感知期、运算期和形象期。

- 影响因素:个体的认知能力和经验。

- 优点和局限性:该理论对于个体发展过程中的认知能力和思维方式具有较好的解释和揭示,但也存在部分争议。

四、个性发展的影响因素:1. 遗传因素:个体的基因和遗传特征对个性的形成和发展起到重要作用。

2. 环境因素:家庭、社会和文化环境等对个性发展都有一定程度的影响。

3. 个体经验:个体在生活中的各种经验对个性的发展具有重要作用。

五、个性发展的评估和干预:1. 个性评估:通过心理测试等方式对个体的个性特征进行评估和分析。