利水渗湿药定义凡以通利小便,排泄水湿为主要作用,常

- 格式:ppt

- 大小:542.00 KB

- 文档页数:11

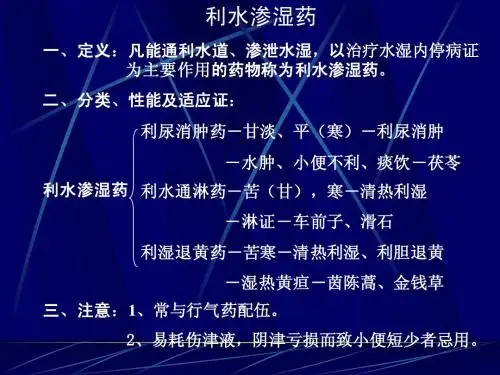

第六章利水渗湿药第六章利水渗湿药概述概念凡以通利水道,渗除水湿为主要作用,以治疗水湿内停的药物,谓之利水渗湿药。

药性味以甘淡或苦为主,性多寒凉或平,主归肾、膀胱、脾、小肠、肝经。

药性沉降。

分类、作用及适应证1.利水消肿----性味甘、淡平或微寒偏于利水渗湿,通过利小便,增加尿量使能潴留的水邪从小便排出水肿,小便不利,腹水,及痰饮。

2.利尿通淋----性味以苦寒或甘淡而寒利水兼有清热作用主入肾、膀胱经能清利下焦湿热证小便短赤,淋漓涩痛等淋证。

3.利湿退黄----性味苦寒主入肝胆经能清利肝胆湿热而退黄湿热黄疸,以及湿疮、湿疹。

此外,利水渗湿药中的部分药还可治疗湿浊所致的泄泻、尿浊、带下、结石等。

配伍:①兼有表证者配宣肺解表药;②脾虚不能运化水湿者,配补脾药;③脾肾阳虚水湿内停者,配温补脾肾药;④治湿热证,常配清热药,或清热燥湿药等;⑤气行则水行,气滞则水停,故利水渗湿药还当与行气药配伍,以提高疗效。

注意事项:阴亏津少者慎用或忌用。

考点:关注利水渗湿药的分类,各类的药性特点及适应证,关注配伍原则。

第一节利水消肿药一、茯苓★★★★、猪苓、泽泻药性味均甘、淡,茯苓、猪苓性平,泽泻性寒。

功效共同点:利水渗湿,用于水肿,小便不利,痰饮,水湿泄泻。

各药特点:茯苓性平,利湿作用较平和,为利湿之常用药。

又可健脾:①通过利湿,而达健脾之功,脾喜燥而恶湿,湿困于脾而致脾失健运,所以这种情况下,去湿可以健脾。

②本身也具健脾之功,可补益脾气。

所以既可治湿困于脾。

又可治无湿之脾虚证。

还可治脾虚不运。

水湿停滞之疾。

又可(宁心)安神,用治心脾虚所致的心神不安,心悸失眠。

猪苓利湿作用较茯苓强,且适应症同茯苓,若为阴伤而之小便不利者,常配阿胶等同用,也又可治淋浊带下,只是没有健脾及安神作用。

泽泻利水渗湿作用比猪苓强,又能泄热(泄肾,膀胱经之热),用于下焦湿热之淋浊,带下等。

内有湿热及滑精者忌用。

考点:关注茯苓的功用,特别是其既补又利的特点;关注三药的功用特点。

利水渗湿药名词解释

利水渗湿是中医药学中的一个重要概念,主要指的是一类药物或方剂具有促进水液代谢、排除体内湿气的作用。

在中医理论中,湿气是一种病理因素,它可以由外界入侵或由内部产生,导致机体的水液代谢功能紊乱,从而引发各种疾病。

利水渗湿药是指那些能够通过促进尿液排泄或改善水液循环的药物。

它们常被用于治疗由湿气引起的疾病,如水肿、浮肿、黄疸、小便不利等症状。

这些药物通常具有以下特点:

1. 利尿作用:利水渗湿药物可以刺激肾脏排尿功能,增加尿量,从而排除体内多余的水分。

常用的利尿药物有茯苓、泽泻、车前子等。

2. 渗湿作用:除了促进尿液排泄外,利水渗湿药物还可以通过改善水液循环,减少局部或全身水湿的积聚。

这些药物通常具有渗透作用,能够促进体液的流动,如瞿麦、薏苡仁等。

3. 调节湿气:利水渗湿药物还可以通过调节机体的湿气平衡,改善湿热和湿寒等病理状态。

这些药物常常具有辛温或苦寒的性质,如陈皮、苍术等。

利水渗湿药物的使用需要根据具体病情和病因进行灵活选择。

在中医

临床实践中,常常与其他药物组合使用,以达到最佳疗效。

此外,饮食调节、生活习惯的改变也是治疗湿气疾病的重要辅助措施。

需要注意的是,使用利水渗湿药物时应遵循医生的指导,避免滥用或不当使用。

对于有肾功能异常或其他禁忌症的患者,应在医生的指导下进行治疗。

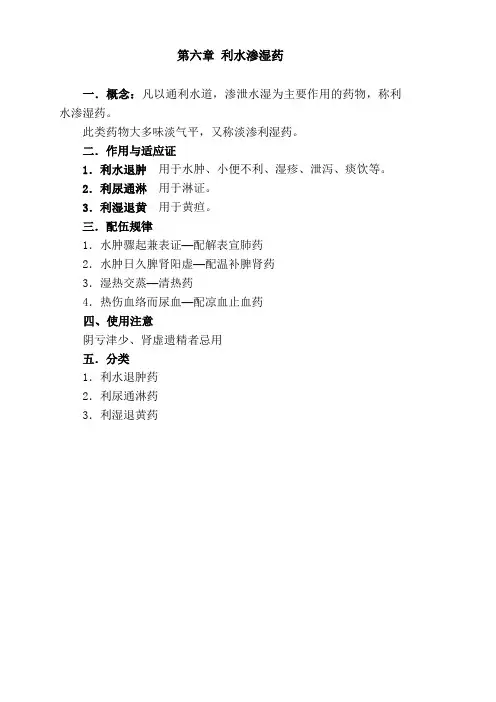

第六章利水渗湿药一.概念:凡以通利水道,渗泄水湿为主要作用的药物,称利水渗湿药。

此类药物大多味淡气平,又称淡渗利湿药。

二.作用与适应证1.利水退肿用于水肿、小便不利、湿疹、泄泻、痰饮等。

2.利尿通淋用于淋证。

3.利湿退黄用于黄疸。

三.配伍规律1.水肿骤起兼表证—配解表宣肺药2.水肿日久脾肾阳虚—配温补脾肾药3.湿热交蒸—清热药4.热伤血络而尿血—配凉血止血药四、使用注意阴亏津少、肾虚遗精者忌用五.分类1.利水退肿药2.利尿通淋药3.利湿退黄药第一节利水退肿药一、药性特点本节药物性味多属甘、淡、平。

二、作用及适应证利水消肿:水肿、小便不利,泄泻、痰饮。

★茯苓首载于《神农本草经》,列为上品。

为多孔菌科植物茯苓的菌核。

寄生于松科植物赤松或马尾松等树根上,深入地下20~30cm。

由于药用部位的不同而有茯苓皮、赤茯苓、白茯苓和伏神之别。

茯苓皮:为茯苓外皮,呈棕褐色,利水作用强。

赤茯苓:剥去皮之后的淡红色茯苓块,清热利湿作用强。

白茯苓:剥去赤茯苓后的内层白色茯苓块,健脾利水作用强。

伏神:茯苓块中间有细松根穿过的称伏神,又称抱木神.以宁心安神为主。

炮制:生用。

别名:云茯、云茯苓、伏兔。

饮片:(1)茯苓个:呈类球形、椭圆形、扁圆形或不规则团块,大小不一。

外皮粗糙,棕褐色至黑褐色,有明显的皱缩纹理。

内部白色,少数淡红色,有的中间抱有松根。

无臭、味淡、嚼之粘牙。

(2)茯苓块:为去皮后切制的茯苓,呈块或片状,大小不一。

白色或淡红色。

嚼之粘牙。

【性味归经】甘、淡、平;归心、脾、肾经【功效应用】1.利水渗湿:用于水肿。

本品药性平和,既祛邪又可扶正,补而不峻,利而不猛,可用于寒热虚实各种水肿.(1)寒湿水肿,小便不利。

配伍桂枝、白术、猪苓、泽泻等,如:五苓散。

(2)湿热水肿,小便不利。

配伍猪苓,泽泻等等,如:猪苓汤。

(3)脾肾阳虚之水肿。

配伍附子等,如:真武汤。

2.健脾:脾虚证。

(1)脾虚食少,倦怠乏力。

配伍人参,白术,甘草等,如:四君子汤。

第六章利水渗湿药一.概念:凡以通利水道,渗泄水湿为主要作用的药物,称利水渗湿药。

此类药物大多味淡气平,又称淡渗利湿药。

二.作用与适应证1.利水退肿用于水肿、小便不利、湿疹、泄泻、痰饮等。

2.利尿通淋用于淋证。

3.利湿退黄用于黄疸。

三.配伍规律1.水肿骤起兼表证—配解表宣肺药2.水肿日久脾肾阳虚—配温补脾肾药3.湿热交蒸—清热药4.热伤血络而尿血—配凉血止血药四、使用注意阴亏津少、肾虚遗精者忌用五.分类1.利水退肿药2.利尿通淋药3.利湿退黄药第一节利水退肿药一、药性特点本节药物性味多属甘、淡、平。

二、作用及适应证利水消肿:水肿、小便不利,泄泻、痰饮。

★茯苓首载于《神农本草经》,列为上品。

为多孔菌科植物茯苓的菌核。

寄生于松科植物赤松或马尾松等树根上,深入地下20~30cm。

由于药用部位的不同而有茯苓皮、赤茯苓、白茯苓和伏神之别。

茯苓皮:为茯苓外皮,呈棕褐色,利水作用强。

赤茯苓:剥去皮之后的淡红色茯苓块,清热利湿作用强。

白茯苓:剥去赤茯苓后的内层白色茯苓块,健脾利水作用强。

伏神:茯苓块中间有细松根穿过的称伏神,又称抱木神.以宁心安神为主。

炮制:生用。

别名:云茯、云茯苓、伏兔。

饮片:(1)茯苓个:呈类球形、椭圆形、扁圆形或不规则团块,大小不一。

外皮粗糙,棕褐色至黑褐色,有明显的皱缩纹理。

内部白色,少数淡红色,有的中间抱有松根。

无臭、味淡、嚼之粘牙。

(2)茯苓块:为去皮后切制的茯苓,呈块或片状,大小不一。

白色或淡红色。

嚼之粘牙。

【性味归经】甘、淡、平;归心、脾、肾经【功效应用】1.利水渗湿:用于水肿。

本品药性平和,既祛邪又可扶正,补而不峻,利而不猛,可用于寒热虚实各种水肿.(1)寒湿水肿,小便不利。

配伍桂枝、白术、猪苓、泽泻等,如:五苓散。

(2)湿热水肿,小便不利。

配伍猪苓,泽泻等等,如:猪苓汤。

(3)脾肾阳虚之水肿。

配伍附子等,如:真武汤。

2.健脾:脾虚证。

(1)脾虚食少,倦怠乏力。

配伍人参,白术,甘草等,如:四君子汤。

利水渗湿药定义:凡以通利水道,渗泄水湿为主要功效的药物,为利水渗湿药。

性味:淡、苦,寒。

功效与适应证:淡渗渗湿,通利水道,增加尿量。

苦寒---利水兼有清热作用。

通淋:通利水道,消除小便淋漓涩痛。

部分药物苦寒之性,清热利湿作用,偏于退黄。

分类及特点:1、利水消肿药:性味甘、淡为主,利水作用强,以消肿为主。

治疗水肿、小便不利、腹水等水湿内停证。

亦可治疗水湿内停之泄泻(利小便而实大便)以及带下、痰饮等证。

2、利尿通淋药:性味以苦寒或甘寒为主,利水兼有清热作用。

治疗下焦湿热之淋证(热淋、石淋、血淋、膏淋)。

亦可治疗湿疹、湿疮等。

3、利胆退黄药:清利肝胆湿热而退黄。

治疗黄疸。

第一节利水消肿药茯苓、猪苓、泽泻来源:茯苓:为多孔菌科真菌茯苓的菌核。

猪苓:为多孔菌科真菌猪苓的菌核。

泽泻:为泽泻科植物泽泻的块茎。

共同点:功效主治:利水消肿。

治疗水肿、小便不利、腹水等水湿内停证。

亦可治疗水湿内停之泄泻,以及带下、痰饮等证。

不同点:茯苓:1、利水作用较为缓和,以渗湿为佳。

2、健脾渗湿。

主治脾虚水湿内停之泄泻、带下、痰饮等。

亦治湿困脾胃之证,常和苍术配伍同用。

3、宁心安神。

治疗心神不宁、心悸失眠。

附:茯苓为多孔菌科真菌茯苓的干燥菌核,外皮叫茯苓皮;若茯苓内有松根穿过,其带松根的茯苓即茯神。

茯苓皮:利水消肿作用强。

茯神:宁心安神作用好。

猪苓:1、专主渗泄,利水渗湿作用较强。

泽泻:1、利水作用强。

治疗水肿、小便不利而偏热者。

2、甘淡而性寒,能泻肾经之火,清膀胱之湿热。

治疗下焦湿热之热淋。

肾阴不足,虚火偏旺之骨蒸潮热、盗汗、遗精等,配伍滋补肾阴之熟地、山茱萸等同用,如六味地黄丸。

薏苡仁来源:为禾本科植物薏苡的成熟种仁。

性味:甘、淡,微寒,归脾、胃、肺经。

功效:1、利水渗湿。

主治水肿、小便不利、脚气浮肿等。

本品作用缓和,常作为辅助药,配伍其他药物同用。

此外还可用于湿温病,湿邪偏胜者。

2、健脾渗湿。

主治脾虚泄泻、带下等,常和茯苓配伍同用。