湖南省中小学教师信息技术应用能力测评细则

- 格式:doc

- 大小:8.14 MB

- 文档页数:15

中小学教师信息技术应用能力标准(试行)信息技术应用能力是信息化社会教师必备专业能力。

为全面提升中小学教师的信息技术应用能力,促进信息技术与教育教学深度融合,特制定《中小学教师信息技术应用能力标准(试行)》(以下简称《能力标准》)。

一、总则(一)《能力标准》是规范与引领中小学教师在教育教学和专业发展中有效应用信息技术的准则,是各地开展教师信息技术应用能力培养、培训和测评等工作的基本依据。

幼儿园、中等职业学校教师参照执行。

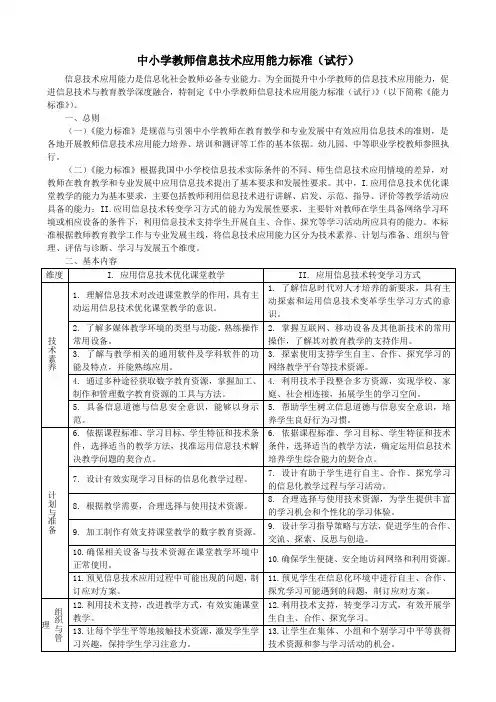

(二)《能力标准》根据我国中小学校信息技术实际条件的不同、师生信息技术应用情境的差异,对教师在教育教学和专业发展中应用信息技术提出了基本要求和发展性要求。

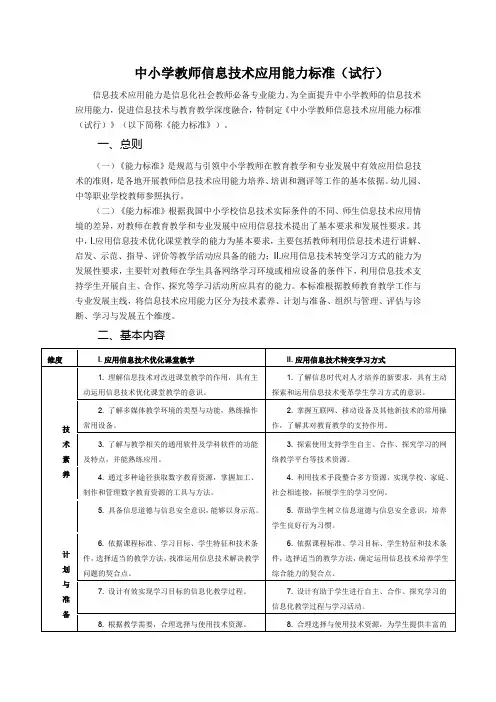

其中,I.应用信息技术优化课堂教学的能力为基本要求,主要包括教师利用信息技术进行讲解、启发、示范、指导、评价等教学活动应具备的能力;II.应用信息技术转变学习方式的能力为发展性要求,主要针对教师在学生具备网络学习环境或相应设备的条件下,利用信息技术支持学生开展自主、合作、探究等学习活动所应具有的能力。

本标准根据教师教育教学工作与专业发展主线,将信息技术应用能力区分为技术素养、计划与准备、组织与管理、评估与诊断、学习与发展五个维度。

(一)地方各级教育行政部门要将《能力标准》作为加强中小学教师队伍建设的重要依据,充分发挥《能力标准》的引领和导向作用,将信息技术应用能力提升纳入教师全员培训,开展教师信息技术应用能力测评,建立并完善推动教师主动应用信息技术的机制,切实提升广大教师信息技术应用能力,为全面推动教育信息化,深化课程改革,实现教师专业自主发展奠定坚实基础。

(二)有关高等学校和教师培训机构要将《能力标准》作为教师培养培训工作的重要依据,加强相关学科专业建设,完善培养培训方案,科学设置培养培训课程,创新培养培训模式,加强师资队伍和课程资源建设,开展相关研究,促进教师专业发展。

(三)中小学校要将《能力标准》作为推动教师专业发展和教师管理的重要依据。

中小学教师信息技术应用能力标准(试行)信息技术应用能力是信息化社会教师必备专业能力。

为全面提升中小学教师的信息技术应用能力,促进信息技术与教育教学深度融合,特制定《中小学教师信息技术应用能力标准(试行)》(以下简称《能力标准》)。

一、总则(一)《能力标准》是规范与引领中小学教师在教育教学和专业发展中有效应用信息技术的准则,是各地开展教师信息技术应用能力培养、培训和测评等工作的基本依据。

幼儿园、中等职业学校教师参照执行。

(二)《能力标准》根据我国中小学校信息技术实际条件的不同、师生信息技术应用情境的差异,对教师在教育教学和专业发展中应用信息技术提出了基本要求和发展性要求。

其中,I.应用信息技术优化课堂教学的能力为基本要求,主要包括教师利用信息技术进行讲解、启发、示范、指导、评价等教学活动应具备的能力;II.应用信息技术转变学习方式的能力为发展性要求,主要针对教师在学生具备网络学习环境或相应设备的条件下,利用信息技术支持学生开展自主、合作、探究等学习活动所应具有的能力。

本标准根据教师教育教学工作与专业发展主线,将信息技术应用能力区分为技术素养、计划与准备、组织与管理、评估与诊断、学习与发展五个维度。

二、基本内容三、实施要求(一)地方各级教育行政部门要将《能力标准》作为加强中小学教师队伍建设的重要依据,充分发挥《能力标准》的引领和导向作用,将信息技术应用能力提升纳入教师全员培训,开展教师信息技术应用能力测评,建立并完善推动教师主动应用信息技术的机制,切实提升广大教师信息技术应用能力,为全面推动教育信息化,深化课程改革,实现教师专业自主发展奠定坚实基础。

(二)有关高等学校和教师培训机构要将《能力标准》作为教师培养培训工作的重要依据,加强相关学科专业建设,完善培养培训方案,科学设置培养培训课程,创新培养培训模式,加强师资队伍和课程资源建设,开展相关研究,促进教师专业发展。

(三)中小学校要将《能力标准》作为推动教师专业发展和教师管理的重要依据。

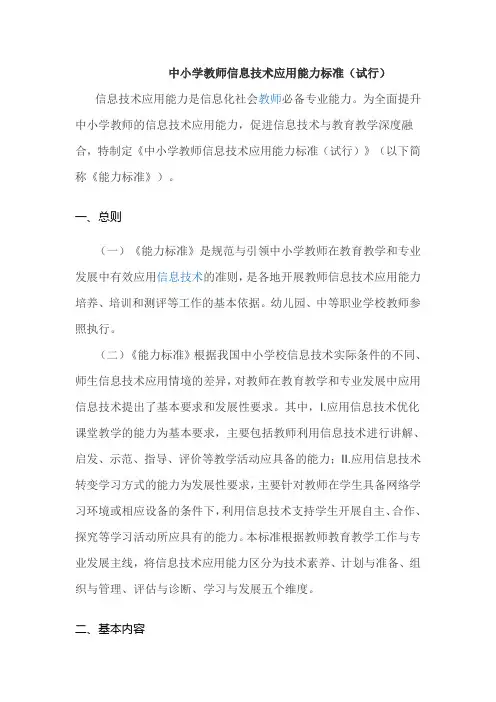

中小学教师信息技术应用能力标准(试行)信息技术应用能力是信息化社会教师必备专业能力,为全面提升中小学(幼儿园)教师的信息技术应用能力,促进信息技术与教育教学深度融合,特制定《中小学教师信息技术应用能力标准(试行)》(以下简称《能力标准》)。

一、总则(一)《能力标准》对中小学教师的信息技术应用能力提出了基本要求和发展性要求,是规范与引领中小学教师在教育教学和专业发展中有效应用信息技术的准则,是各地开展信息技术应用能力培训、应用和测评等工作的基本依据。

(二)《能力标准》根据我国中小学校信息技术实际条件的不同、师生信息技术应用情境的差异,对中小学教师在教育教学和专业发展中应用信息技术提出了基本要求和发展性要求。

其中,I. 应用信息技术优化课堂教学的能力为基本要求,主要包括教师利用信息技术进行讲解、启发、示范、指导、评价等教学活动应具备的能力;II. 应用信息技术转变学习方式的能力为发展性要求,主要针对教师在学生具备网络学习环境或相应设备的条件下,利用信息技术支持学生开展自主、合作、探究等学习活动所应具有的能力。

本标准根据教师的教育教学工作与学习发展主线,将信息技术应用能力区分为技术素养、计划与准备、组织与管理、评估与诊断、学习与发展五个维度。

二、基本内容三、实施建议(一)各级教育行政部门要将《能力标准》作为加强中小学教师队伍建设的重要依据,充分发挥《能力标准》的引领和导向作用,将信息技术应用能力提升纳入教师全员培训,开展教师信息技术应用能力测评,建立完善推动教师主动应用信息技术的机制,切实提升广大教师信息技术应用能力,为全面推动教育信息化,深化基础教育课程改革,实现教师专业自主发展奠定坚实基础。

(二)有关高等学校和教师培训机构要将《能力标准》作为教师培训工作的重要依据,加强相关学科专业建设,完善培养培训方案,科学设置培养培训课程,创新培养培训方式,加强师资队伍和课程资源建设,开展相关研究,促进教师专业发展。

(一)地方各级教育行政部门要将《能力标准》作为加强中小学教师队伍建设的重要依据,充分发挥《能力标准》的引领和导向作用,将信息技术应用能力提升纳入教师全员培训,开展教师信息技术应用能力测评,建立并完善推动教师主动应用信息技术的机制,切实提升广大教师信息技术应用能力,为全面推动教育信息化,深化课程改革,实现教师专业自主发展奠定坚实基础。

(二)有关高等学校和教师培训机构要将《能力标准》作为教师培养培训工作的重要依据,加强相关学科专业建设,完善培养培训方案,科学设置培养培训课程,创新培养培训模式,加强师资队伍和课程资源建设,开展相关研究,促进教师专业发展。

(三)中小学校要将《能力标准》作为推动教师专业发展和教师管理的重要依据。

制订教师信息技术应用能力提升规划,整合利用校内外培训资源,做好校本研修,为教师提升信息技术应用能力提供有效支持。

要完善教师岗位职责和考核评价制度,推动教师在教育教学和日常工作中主动应用信息技术。

(四)中小学教师要将《能力标准》作为自身专业发展的重要依据。

要主动适应信息化社会的挑战,充分利用各种学习机会,更新观念、补充知识、提升技能,不断增强信息技术应用能力。

要养成良好的应用习惯,积极反思,勇于探索,将信息技术融于教学和师生交流等各个环节,转变教育教学方式,促进学生有效学习和个性化发展。

要善于利用信息技术,拓宽成长路径,实现专业自主发展,做终身学习的典范。

附录:术语表1.多媒体教学环境:包括简易多媒体教学环境与交互多媒体教学环境。

简易多媒体教学环境主要由多媒体计算机、投影机、电视机等构成,以呈现数字教育资源为主。

交互多媒体教学环境主要由多媒体计算机、交互式电子白板、触控电视等构成,在支持数字教育资源呈现的同时还能实现人机交互。

2.通用软件:是指广泛应用于教育教学活动中的通用性软件,例如办公软件、即时交流软件、音视频编辑软件等。

3.学科软件:是指特别适用于某些学科的软件,如几何画板、在线地图、听力训练软件、虚拟实验室等。

中小学教师信息技术应用能力标准随着信息技术的不断发展,教育领域也在不断探索如何更好地运用信息技术来提高教学质量和教师的信息技术应用能力。

中小学教师信息技术应用能力标准作为教师信息技术培训和评价的重要依据,对于提高教师的信息技术水平和教学质量具有重要意义。

首先,中小学教师信息技术应用能力标准需要包括教师基本的信息技术知识和技能。

教师需要掌握基本的计算机操作技能,包括操作系统的使用、办公软件的运用等。

此外,教师还需要了解网络知识、多媒体技术等方面的基本知识,以便更好地利用信息技术进行教学。

其次,中小学教师信息技术应用能力标准需要包括教师的信息素养和创新能力。

教师需要具备良好的信息素养,能够准确、快速地获取和利用信息。

同时,教师还需要具备创新能力,能够灵活运用信息技术手段设计教学内容,提高教学效果。

再次,中小学教师信息技术应用能力标准需要包括教师信息技术整合能力。

教师需要能够将信息技术与教学内容有机结合,设计出符合教学要求的教学活动。

此外,教师还需要能够充分利用信息技术资源,为学生提供更加丰富多样的学习资源。

最后,中小学教师信息技术应用能力标准需要包括教师信息技术教学能力。

教师需要能够利用信息技术手段进行教学,提高教学效果。

同时,教师还需要能够指导学生正确、有效地利用信息技术进行学习和研究。

总之,中小学教师信息技术应用能力标准对于提高教师的信息技术水平和教学质量具有重要意义。

通过制定科学合理的标准,可以帮助教师更好地提高信息技术应用能力,提高教学效果,为学生提供更好的教育资源和学习环境。

希望未来教师们能够不断提高自身的信息技术应用能力,为教育事业的发展做出更大的贡献。

中小学教师信息技术应用能力发展测评评分细则中小学教师信息技术应用能力发展测评评分细则本评分细则的基本依据是教育部颁发的《中小学教师信息技术应用能力标准》及《中小学教师信息技术应用能力培训课程标准》。

本评分细则的计分项目分为教师的个人空间建设、教学资源(包括课堂实录、教学设计、教学课件、课后反思四个小项)、教师工作坊研修等三大部分,总分100分。

一级指标包括个人空间建设和教学资源,其中个人空间建设包括规范性、创意性和空间布局合理性。

教学资源包括资源种类齐全、资源建设和教学三维目标与学科课程标准的一致性。

二级指标包括具体的内容,如学科资源检索与获取、素材处理与加工、网络研究管理、信息道德与信息安全等。

三级指标则是具体的评分标准,如空间内容与标题相符、超链接有效畅通、资源数量等。

个人空间建设方面,要求至少四个栏目中有两项合格为良,三项合格为优,其中规范性、创意性和空间布局合理性分别占6分、3分和6分。

教学资源方面,要求资源种类齐全,资源建设和教学三维目标与学科课程标准的一致性等,其中资源建设分数为6分,资源数量分数为15分。

资源种类齐全包括视频、文档、动画、音频、图片等,资源数量要求超过50个为优,30-50个为良,10-30个为及格,少于10个为不及格。

教师工作坊研修方面,要求参加网络研究和网络教学平台的应用,学科教学资源支持下的教学设计和课堂实录等。

评分细则的目的是为了评估中小学教师在信息技术应用方面的能力,帮助教师提升自身能力水平,更好地为学生提供优质的教育教学服务。

师研修活动是教师专业发展的重要途径之一。

其中,教师工作坊是一种常见的研修形式。

教师工作坊通常由一位或多位教师组织,旨在提高教师的专业技能和教学水平。

在工作坊中,教师们可以分享教学经验、交流教学方法和策略,并进行教学案例分析和教学设计。

同时,教师工作坊也可以促进教师之间的合作和互动,提高教师的职业满意度和自我效能感。

近年来,随着网络技术的发展,网络研修社区也成为了教师专业发展的一种新途径。

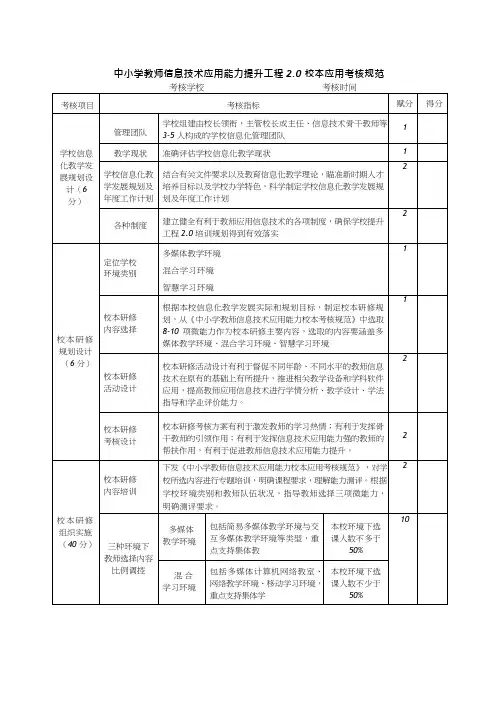

湖南省中小学教师信息技术应用能力提升工程测评实施细则(试行)一、总则第一条为确保我省中小学教师信息技术应用能力提升工程顺利实施(以下简称“提升工程”),提高提升工程的实施成效,规范提升工程的测评工作,根据教育部《关于印发<中小学教师信息技术应用能力测评指南>的通知》(教师司函〔2014〕55号)、湖南省教育厅《关于印发<湖南省中小学教师信息技术应用能力提升工程实施规划>的通知》(湘教通〔2014〕311号)的有关要求,特制定本实施细则。

第二条提升工程测评坚持“以评促学,以评促用”的基本原则,组织开展教师全员培训测评。

通过诊断测评(前测)、培训测评(中测)及发展测评(后测),促进教师积极参与集中现场实践性培训、网络研修及校本研修。

通过对测评结果统计与分析,及时发现提升工程实施中存在的问题,帮助实施机构及时调整工作思路和培训方案,确保提升工程的有效推进。

二、诊断测评第三条诊断测评旨在帮助教师找准能力发展短板,确定学习目标,为教师有效选学提供依据;帮助培训机构把握教师培训需求,有针对性地建设课程资源和设置培训课程。

第四条诊断测评由承办单位通知参训教师在集中现场实践性培训前登录指定的网上测评系统,按照网上测评系统的提示与操作,自主完成诊断测评(教育部网络测评系统网址:/hsdtesting)。

第五条为确保诊断测评结果的真实性,参训教师个人测评数据将严格保密,不对外公布,不作为衡量教师学习效果的指标。

参训教师须端正态度,消除顾虑,保证答题准确和结果的真实。

第六条教师个人测评数据由网上测评系统自动汇总并统计。

参训教师能够自主查询。

培训承办单位及各级工程办能够查询、管理。

三、培训测评第七条培训测评重在衡量教师参训成效,包括集中现场实践性培训、网络研修及校本研修三个环节测评。

第八条集中现场实践性培训测评由培训承办单位负责完成。

主要测评指标为学习考勤和学习态度、作业完成数量和质量两大部分。

中小学教师信息技术应用能力标准中小学教师信息技术应用能力标准(试行)信息技术应用能力是信息化社会教师必备专业能力。

为全面提升中小学教师的信息技术应用能力,促进信息技术与教育教学深度融合,特制定《中小学教师信息技术应用能力标准(试行)》(以下简称《能力标准》)。

一、总则(一)《能力标准》是规范与引领中小学教师在教育教学和专业发展中有效应用信息技术的准则,是各地开展教师信息技术应用能力培养、培训和测评等工作的基本依据。

幼儿园、中等职业学校教师参照执行。

(二)《能力标准》根据我国中小学校信息技术实际条件的不同、师生信息技术应用情境的差异,对教师在教育教学和专业发展中应用信息技术提出了基本要求和发展性要求。

其中,I.应用信息技术优化课堂教学的能力为基本要求,主要包括教师利用信息技术进行讲解、启发、示范、指导、评价等教学活动应具备的能力;II.应用信息技术转变学习方式的能力为发展性要求,主要针对教师在学生具备网络学习环境或相应设备的条件下,利用信息技术支持学生开展自主、合变教育教学方式,促进学生有效学习和个性化发展。

要善于利用信息技术,拓宽成长路径,实现专业自主发展,做终身学习的典范。

附录:术语表1.多媒体教学环境:包括简易多媒体教学环境与交互多媒体教学环境。

简易多媒体教学环境主要由多媒体计算机、投影机、电视机等构成,以呈现数字教育资源为主。

交互多媒体教学环境主要由多媒体计算机、交互式电子白板、触控电视等构成,在支持数字教育资源呈现的同时还能实现人机交互。

2.通用软件:是指广泛应用于教育教学活动中的通用性软件,例如办公软件、即时交流软件、音视频编辑软件等。

3.学科软件:是指特别适用于某些学科的软件,如几何画板、在线地图、听力训练软件、虚拟实验室等。

4.数字教育资源:是对教学素材、多媒体课件、主题学习资源包、电子书、专题网站等各类与教育教学内容相关的数字资源的统称。

5.信息化教学:与传统教学相对而言,泛指以信息技术支持为显著特征的教学形态。

中小学教师信息技术应用能力开展测评评价标准

信息技术应用能力是信息化社会教师必备的专业能力。

为全面提升我省中/」孝教师的信息技术应用能力,促进信息技术与教育教学深度融合,特制定?AA省中小学教师信息技术应用能力开展测评评价标准〔试行〕?〔以下简称?评价标准?L

一、制定依据

依据教育部颁发的?中小学教师信息技术应用能力标准?、?中小学教师信息技术应用能力培训课程标准?和?中刀悸教师信息技术应用能力测评指南?等文件精神,结合我省实际,构建AA省中小学教师信息技术应用能力开展测评评价体系,以评促学、以评促用。

二、根本内容

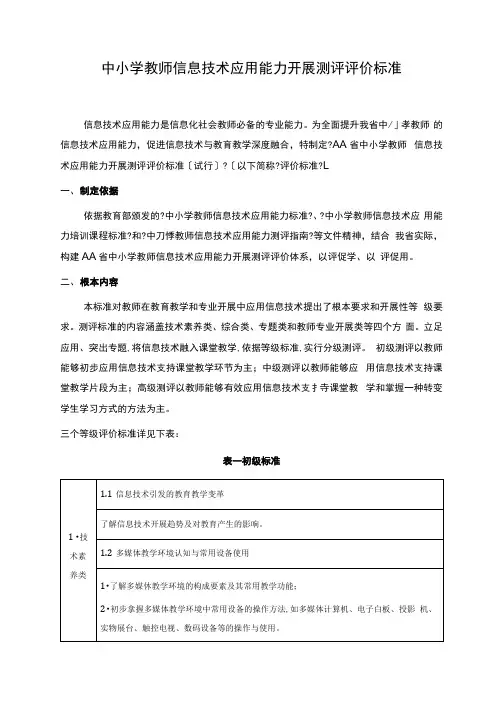

本标准对教师在教育教学和专业开展中应用信息技术提出了根本要求和开展性等级要求。

测评标准的内容涵盖技术素养类、综合类、专题类和教师专业开展类等四个方面。

立足应用、突出专题,将信息技术融入课堂教学,依据等级标准,实行分级测评。

初级测评以教师能够初步应用信息技术支持课堂教学环节为主;中级测评以教师能够应用信息技术支持课堂教学片段为主;高级测评以教师能够有效应用信息技术支扌寺课堂教学和掌握一种转变学生学习方式的方法为主。

三个等级评价标准详见下表:

表一初级标准

表二中级标准

表三高级标准。

中小学教师信息技术应用能力标准(试行)信息技术应用能力是信息化社会教师必备专业能力。

为全面提升中小学教师的信息技术应用能力,促进信息技术与教育教学深度融合,特制定《中小学教师信息技术应用能力标准(试行)》(以下简称《能力标准》)。

—、总则(一)《能力标准》是规范与引领中小学教师在教育教学和专业发展中有效应用信息技术的准则,是各地开展教师信息技术应用能力培养、培训和测评等工作的基本依据。

幼儿园、中等职业学校教师参照执行。

(二)《能力标准》根据我国中小学校信息技术实际条件的不同、师生信息技术应用情境的差异,对教师在教育教学和专业发展中应用信息技术提出了基本要求和发展性要求。

其中,I•应用信息技术优化课堂教学的能力为基本要求,主要包括教师利用信息技术进行讲解、启发、示范、指导、评价等教学活动应具备的能力;II.应用信息技术转变学习方式的能力为发展性要求,主要针对教师在学生具备网络学习环境或相应设备的条件下,利用信息技术支持学生开展自主、合作、探究等学习活动所应具有的能力。

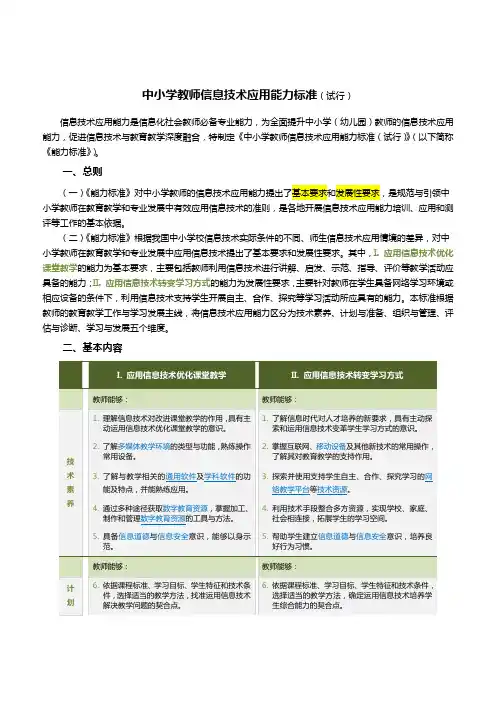

本标准根据教师教育教学工作与专业发展主线,将信息技术应用能力区分为技术素养、计划与准备、组织与管理、评估与诊断、学习与发展五个维度。

二、基本内容维 I.应用信息技术优化课堂教学II.应用信息技术转变学习方式1.理解信息技术对改进课堂教学 的作用,具有主动运用信息技术优 化课堂教学的意识。

1. 了解信息时代对人才培养的新 要求,具有主动探索和运用信息技 术变革学生学习方式的意识。

2. 了解多媒体教学环境的类型与 功能,熟练操作常用设备。

2.掌握互联网、移动设备及其他新 技术的常用操作,了解其对教育教 学的支持作用。

3. 了解与教学相关的通用软件及 学科软件的功能及特点,并能熟练 应用。

3.探索使用支持学生自主、合作、 探究学习的网络教学平台等技术资 源。

4.通过多种途径获取数字教育资 源,掌握加工、制作和管理数子教 育资源的工具与方法。

湖南省中小学教师信息技术应用能力测评细则为贯彻落实教育信息化发展战略,提高中小学教师信息技术应用能力,湖南省教育厅制定了中小学教师信息技术应用能力测评细则。

本细则旨在明确测评内容、方式和标准,为中小学教师的信息技术应用能力提供参考。

一、测评内容1.基础知识和技能:包括计算机基本操作、办公软件使用、网络应用等方面的知识和技能。

2.课堂信息技术应用:包括信息技术在教学中的具体应用,如多媒体教学、网络资源利用、教学设计与评价等。

3.教师自主学习和专业发展:包括教师自主学习信息技术的能力,如网络学习、自主获取教学资源、学习方法与思维方式等。

二、测评方式1.笔试:通过题目测试教师对计算机操作和办公软件的理解和应用能力。

2.教学观摩与评议:邀请教师进行课堂教学展示,评委对教师的信息技术应用能力进行评议。

3.个人陈述:教师向评委陈述自己的信息技术应用经验、成果和问题,并进行自我评价。

三、测评标准1.基础知识和技能:根据教师在笔试中的表现评分,包括计算机操作的熟练程度、办公软件的灵活运用、网络应用的使用能力等。

2.课堂信息技术应用:评委根据观摩教学的情况评分,包括多媒体教学的设计和展示、网络资源的利用和整合、教学设计和评价的准确性和科学性等。

3.教师自主学习和专业发展:评委根据个人陈述和教师的学习成果评分,包括教师的自主学习和研究能力、能否独立获取教学资源和信息、学习方法和思维方式的合理性等。

四、测评结果根据教师在各项测评中的得分,综合评价教师的信息技术应用能力。

评定结果分为优秀、良好、合格和不合格四个等级,并给出测评意见和建议。

五、测评周期和要求测评周期一般为每年一次,具体时间由省教育厅确定。

参加测评的中小学教师应具备正式教师资格,参与测评是教师职业发展的重要机会,是教师提高信息技术应用能力的有效途径。

六、测评成果的应用1.对中小学教师的晋升和职称评定具有指导作用,优秀教师可享受相应的晋升或职称待遇。

2.为中小学教师的培训和专业发展提供参考,针对教师信息技术应用的不足进行补充培训。

中小学教师信息技术应用能力标准(试行)信息技术应用能力是信息化社会教师必备专业能力。

为全面提升中小学教师的信息技术应用能力,促进信息技术与教育教学深度融合,特制定《中小学教师信息技术应用能力标准(试行)》(以下简称《能力标准》)。

一、总则(一)《能力标准》是规范与引领中小学教师在教育教学和专业发展中有效应用信息技术的准则,是各地开展教师信息技术应用能力培养、培训和测评等工作的基本依据。

幼儿园、中等职业学校教师参照执行。

(二)《能力标准》根据我国中小学校信息技术实际条件的不同、师生信息技术应用情境的差异,对教师在教育教学和专业发展中应用信息技术提出了基本要求和发展性要求。

其中,I.应用信息技术优化课堂教学的能力为基本要求,主要包括教师利用信息技术进行讲解、启发、示范、指导、评价等教学活动应具备的能力;II.应用信息技术转变学习方式的能力为发展性要求,主要针对教师在学生具备网络学习环境或相应设备的条件下,利用信息技术支持学生开展自主、合作、探究等学习活动所应具有的能力。

本标准根据教师教育教学工作与专业发展主线,将信息技术应用能力区分为技术素养、计划与准备、组织与管理、评估与诊断、学习与发展五个维度。

二、基本内容三、实施要求(一)地方各级教育行政部门要将《能力标准》作为加强中小学教师队伍建设的重要依据,充分发挥《能力标准》的引领和导向作用,将信息技术应用能力提升纳入教师全员培训,开展教师信息技术应用能力测评,建立并完善推动教师主动应用信息技术的机制,切实提升广大教师信息技术应用能力,为全面推动教育信息化,深化课程改革,实现教师专业自主发展奠定坚实基础。

(二)有关高等学校和教师培训机构要将《能力标准》作为教师培养培训工作的重要依据,加强相关学科专业建设,完善培养培训方案,科学设置培养培训课程,创新培养培训模式,加强师资队伍和课程资源建设,开展相关研究,促进教师专业发展。

(三)中小学校要将《能力标准》作为推动教师专业发展和教师管理的重要依据。