外国小说欣赏话题之三:人物

- 格式:ppt

- 大小:606.50 KB

- 文档页数:19

外国小说专题复习-人物重点一:如何概括、分析(赏析)和评价人物形象?①概括人物形象。

思路:找细节描写(肖像、语言、动作、心理等),提炼概括性格特点....、精神品...质.等。

表述:找形容词性短语、动词性短语来陈述。

格式:娜塔莎(素芭)是一个的人物形象。

注意:不需用材料来分析,只需得出自己的结论。

②分析(赏析)人物形象。

先概括:如“贝尔曼是一个的人物形象”。

再证明:用文本中的事实说明。

精表述:可用分说模式,也可用“总—分—总”说模式。

分说模式,如:贝尔曼抑郁不得志,他在艺术界是个失意的人,耍了四十年的画笔,仍同艺术女神隔有相当距离。

贝尔曼助人为乐,认为自己是保护楼上两个青年艺术家的看家恶狗。

……总分总说模式贝尔曼是一个性格暴躁、酗酒成性、牢骚满腹、抑郁不得志,心地善良、富有同情心、爱心和自我牺牲精神的人物形象。

他……他………………综上所述,贝尔曼是一个……的人物形象。

③评价人物形象。

先概括形象:如“贝尔曼是一个的人物形象”。

再挖掘意义:联系现实,挖掘人物形象的现实意义。

表述有先后:如:如此处境的贝尔曼在别人生命垂危之际尚且能够不顾个人安危给别人生的希望,是在沉重叩问物质丰裕时代的“我们”的心灵,应该引起“我们”的深刻反省:我们是应该舍人为己,是应该明哲保身,是应该全己全人,还是应该舍己为人?重点二:如何确定作品的主人公?1.根据情节安排来确定2.根据主题揭示来确定3.根据文章标题来确定4.根据隐喻意义来确定5.根据时代背景来确定…………阅读下文,完成第12~16题。

母亲的来信[苏联]克拉夫琴科⑴母亲来信了。

⑵在初来城里的日子里,文卡总是焦急地等待着母亲的信,一收到信,便急不可待地拆开,贪婪地读着。

半年以后,他已是没精打采地拆信了,脸上露出讥诮的冷笑——信中那老一套的内容,不消看他也早知道了。

⑶母亲每周都寄来一封信,开头总是千篇一律:“我亲爱的宝贝小文卡,早上(或晚上)好!这是妈妈在给你写信,向你亲切问好,带给你我最良好的祝愿,祝你健康幸福。

外国文学作品人物形象总结1.阿喀琉斯形象:阿喀琉斯,是神人结合而生,其母是海神的女儿忒蒂斯,他的母亲得到神谕说阿喀琉斯有两种命运:一是在战场上争得荣誉而死,一是在和平的生活而获得长寿。

然而在他的身上,体现出的是一种积极入世,重视现实,不怕死亡的英雄主义精神,他宁愿在战场上争得荣誉而早死,也不愿意过着和平生活而长寿。

这就是他固执的性格,为了头上的光环而在所不惜,在民众的威望是他心目中最大祈求,他绝不会想到在平凡中老死,只有荣誉和尊严的依托,他必须战斗,在战斗中才会获得他追求的荣誉和声望,以及得到的尊严。

阿喀琉斯性格特征多方面,他孔武有力,而又常如孩子般在母亲面前哭泣,但他珍惜友谊与帕特克洛斯亲如手足,当得知帕特克洛斯被赫克托耳杀死后,他为失去他的至交好友而痛不欲生,阿喀琉斯愤怒地叫:“如果命运女神不让我保护我的被杀的朋友,我宁愿死去!他远在异乡丧命,我没有援救他,现在我的短促生命对于阿耳戈斯人还有什么用呢?让宙斯和神祗们所规定的命运降临到我头上来吧!”正是这个亲如手足的情感,使得阿喀琉斯在战场上把杀敌报仇,作为对朋友的爱的体现和对敌人的恨,,使他成为嗜杀的恶魔,见到特洛伊人,不分男女老少都杀,使他们的尸体堵塞了克珊托斯河的河道。

河神出面阻止,他竟然同河神厮杀起来。

仇恨在他心中燃烧,发誓把赫克托耳杀死来祭奠好友的亡灵。

在同赫克托耳决战时,赫克托耳曾哀求说:当决战一方死后,不要凌辱他的尸体。

而阿喀琉斯根本就没有理睬,残暴地把赫克托耳的尸体拴在马后倒拖着围绕自己的挚友的灵柩跑了三圈,并以十二个被俘的特洛伊青年为帕特洛克斯陪葬,可见阿喀琉斯手段的残忍,这都是他把爱完全建立在对朋友的爱的基础之上,但这残忍的手段却令赫克托耳的父亲普里阿摩斯心伤透彻。

在另一方面,他出于对朋友的挚爱,珍视友谊,对朋友承担义务看得高于一切,反映了他善良温厚的一面。

特洛伊老国王普里阿摩斯前来恳求阿喀琉斯赐还儿子赫克托耳的尸体,此时的阿喀琉斯刚刚亲手杀死了帕特罗克洛斯的仇人赫克托耳,失去挚爱的悲痛和手刃仇人的快意,以及被普里阿摩斯的请求带来的矛盾心理,正反复在他心头交织。

外国文学作品人物形象总结1.阿喀琉斯形象:阿喀琉斯,是神人结合而生,其母是海神的女儿忒蒂斯,他的母亲得到神谕说阿喀琉斯有两种命运:一是在战场上争得荣誉而死,一是在和平的生活而获得长寿。

然而在他的身上,体现出的是一种积极入世,重视现实,不怕死亡的英雄主义精神,他宁愿在战场上争得荣誉而早死,也不愿意过着和平生活而长寿。

这就是他固执的性格,为了头上的光环而在所不惜,在民众的威望是他心目中最大祈求,他绝不会想到在平凡中老死,只有荣誉和尊严的依托,他必须战斗,在战斗中才会获得他追求的荣誉和声望,以及得到的尊严。

阿喀琉斯性格特征多方面,他孔武有力,而又常如孩子般在母亲面前哭泣,但他珍惜友谊与帕特克洛斯亲如手足,当得知帕特克洛斯被赫克托耳杀死后,他为失去他的至交好友而痛不欲生,阿喀琉斯愤怒地叫:“如果命运女神不让我保护我的被杀的朋友,我宁愿死去!他远在异乡丧命,我没有援救他,现在我的短促生命对于阿耳戈斯人还有什么用呢?让宙斯和神祗们所规定的命运降临到我头上来吧!”正是这个亲如手足的情感,使得阿喀琉斯在战场上把杀敌报仇,作为对朋友的爱的体现和对敌人的恨,,使他成为嗜杀的恶魔,见到特洛伊人,不分男女老少都杀,使他们的尸体堵塞了克珊托斯河的河道。

河神出面阻止,他竟然同河神厮杀起来。

仇恨在他心中燃烧,发誓把赫克托耳杀死来祭奠好友的亡灵。

在同赫克托耳决战时,赫克托耳曾哀求说:当决战一方死后,不要凌辱他的尸体。

而阿喀琉斯根本就没有理睬,残暴地把赫克托耳的尸体拴在马后倒拖着围绕自己的挚友的灵柩跑了三圈,并以十二个被俘的特洛伊青年为帕特洛克斯陪葬,可见阿喀琉斯手段的残忍,这都是他把爱完全建立在对朋友的爱的基础之上,但这残忍的手段却令赫克托耳的父亲普里阿摩斯心伤透彻。

在另一方面,他出于对朋友的挚爱,珍视友谊,对朋友承担义务看得高于一切,反映了他善良温厚的一面。

特洛伊老国王普里阿摩斯前来恳求阿喀琉斯赐还儿子赫克托耳的尸体,此时的阿喀琉斯刚刚亲手杀死了帕特罗克洛斯的仇人赫克托耳,失去挚爱的悲痛和手刃仇人的快意,以及被普里阿摩斯的请求带来的矛盾心理,正反复在他心头交织。

外国文学作品人物形象总结1.阿喀琉斯形象:阿喀琉斯,是神人结合而生,其母是海神的女儿忒蒂斯,他的母亲得到神谕说阿喀琉斯有两种命运:一是在战场上争得荣誉而死,一是在和平的生活而获得长寿。

然而在他的身上,体现出的是一种积极入世,重视现实,不怕死亡的英雄主义精神,他宁愿在战场上争得荣誉而早死,也不愿意过着和平生活而长寿。

这就是他固执的性格,为了头上的光环而在所不惜,在民众的威望是他心目中最大祈求,他绝不会想到在平凡中老死,只有荣誉和尊严的依托,他必须战斗,在战斗中才会获得他追求的荣誉和声望,以及得到的尊严。

阿喀琉斯性格特征多方面,他孔武有力,而又常如孩子般在母亲面前哭泣,但他珍惜友谊与帕特克洛斯亲如手足,当得知帕特克洛斯被赫克托耳杀死后,他为失去他的至交好友而痛不欲生,阿喀琉斯愤怒地叫:“如果命运女神不让我保护我的被杀的朋友,我宁愿死去!他远在异乡丧命,我没有援救他,现在我的短促生命对于阿耳戈斯人还有什么用呢?让宙斯和神祗们所规定的命运降临到我头上来吧!”正是这个亲如手足的情感,使得阿喀琉斯在战场上把杀敌报仇,作为对朋友的爱的体现和对敌人的恨,,使他成为嗜杀的恶魔,见到特洛伊人,不分男女老少都杀,使他们的尸体堵塞了克珊托斯河的河道。

河神出面阻止,他竟然同河神厮杀起来。

仇恨在他心中燃烧,发誓把赫克托耳杀死来祭奠好友的亡灵。

在同赫克托耳决战时,赫克托耳曾哀求说:当决战一方死后,不要凌辱他的尸体。

而阿喀琉斯根本就没有理睬,残暴地把赫克托耳的尸体拴在马后倒拖着围绕自己的挚友的灵柩跑了三圈,并以十二个被俘的特洛伊青年为帕特洛克斯陪葬,可见阿喀琉斯手段的残忍,这都是他把爱完全建立在对朋友的爱的基础之上,但这残忍的手段却令赫克托耳的父亲普里阿摩斯心伤透彻。

在另一方面,他出于对朋友的挚爱,珍视友谊,对朋友承担义务看得高于一切,反映了他善良温厚的一面。

特洛伊老国王普里阿摩斯前来恳求阿喀琉斯赐还儿子赫克托耳的尸体,此时的阿喀琉斯刚刚亲手杀死了帕特罗克洛斯的仇人赫克托耳,失去挚爱的悲痛和手刃仇人的快意,以及被普里阿摩斯的请求带来的矛盾心理,正反复在他心头交织。

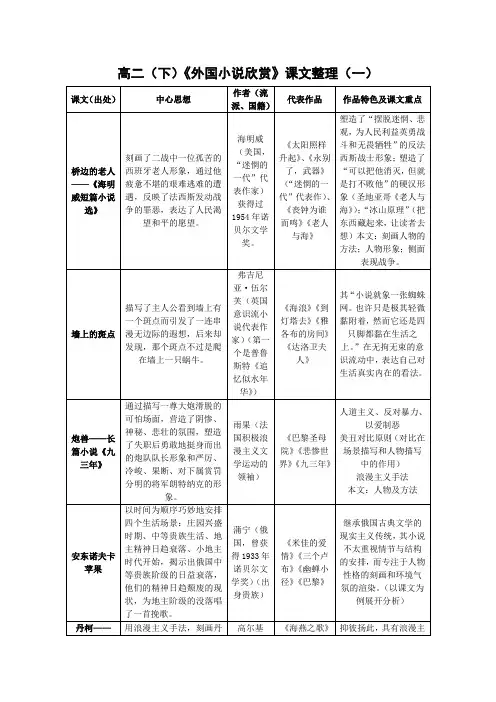

《为扁平人物正名》教学设计教材分析:《外国小说欣赏》教材共分为“叙述”、“场景”、“主题”、“人物”、“情节”、“结构”、“情感”、“虚构”八个单元话题。

每个单元分为“阅读”“话题”“思考与实践”三个板块。

单元提供精读和略读两个文本,按照单元某一话题择定,而这一话题正是小说的某一基本元素。

话题分基本话题与延展话题,对话题的阐释以介绍文学常识为尺度,顺便勾画外国小说在某一方面的变化脉络。

本单元重点介绍的是小说的人物,人物在高考小说的考查中占有比较大的比例,除了让学生掌握如何归纳人物形象外,认识“圆形人物”和“扁平人物”并且掌握在高考小说中大部分出现的“扁平人物”的作用也至关重要。

学情分析高二的学生对外国小说兴趣较大,但在深入阅读文本的时间上仍旧欠缺,尤其是在阅读小说是缺乏对人物形象进行深入思考的思维。

学生在学习这一课之前,对小说这种文学体裁已经有了相当程度的了解,但对小说塑造什么样的人物,是扁平化的还是圆形的,如何塑造等方法以及塑造的作用可能还缺乏系统的了解和训练。

教学重点知识与技能:1、了解“圆形人物”和“扁平人物”的区别;2、掌握“扁平人物”在小说中作为主要人物和次要人物的作用。

过程与方法:引领学生自主合作学习,学会结合所学课文片段进行概括得出结论。

情感态度与价值观:认识到“扁平人物”在小说中有着不可替代的作用。

教学难点1、掌握“扁平人物”在小说中作为主要人物和次要人物的作用;2、引领学生自主合作学习,学会结合所学课文片段进行概括得出结论。

教学方法提问法、讨论法教学手段幻灯片教学教学课时一课时教学过程一、导入在幻灯片显示学生熟悉的人物形象,让学生快速回顾这些人物的形象特点。

诸葛亮:聪明过人马裤先生:自私自利,颐指气使,不讲卫生丹柯:勇敢、勇于担当,富有责任感林冲:安分守己,随遇而安,在敌人的一逼再逼之下终于奋起反抗孔乙己:穷酸迂腐,但也善良林黛玉:知书达理,柔弱美丽,懂得察言观色,骨子里透着些许自卑二、认识“圆形人物”和“扁平人物”通过对以上人物形象特点的分析,基于人物的形象是单一还是多样,引入“圆形人物”和“扁平人物”的概念,并让学生掌握两者的区别:圆形人物往往都是多义与多变的人物;“扁平人物”,也被称作”类型人物”或”漫画人物”,往往是一句话就能概括出人物形象特点。

《外国小说欣赏》单元话题知识及应用一、叙述角度上帝俯瞰——全知视角特点:叙事人就是作者,全知全能。

好处:讲述自由,阅读时信息清楚了然,不必让读者劳神费心,苦思冥想。

凡人目光——有限视角特点:是小说中的某个人物,讲究含蓄。

好处:能充分激发读者的阅读能动性,更能体验到阅读的魅力,将读者变为小说的第二作者。

二、叙述人称第一人称——‚我‛特点:‚我‛既是故事情节的讲述者又是其中的参与者、见证者。

好处:真实亲切,拉近小说与读者的距离,便于抒情。

不足:只能局限于叙述人的所见所闻,受到一定的限制,是‚有限的讲述‛。

注意:‚我‛并不等于作者。

举例:比如《桥边的老人》中,‚我‛就无法得知老人此时此地内心的想法,所以就无从描写他的心理活动了。

第三人称——‚他‛特点:叙述人只是故事情节的讲述者,站在故事的外部讲述故事,视角或有限也可无限。

好处:叙述自由,超越时空,无所不知。

不足:叙述缺乏亲切感,使小说与读者之间产生距离。

举例:比如《项链》……[见下页]‚叙述人对玛蒂尔德的生活情况无所不知,又俨然一个冷静的上帝俯瞰着玛蒂尔德的人生悲剧‛。

三、“讲述”与“显示”◎关于‚讲述‛特点:上帝俯瞰全知视角多采用第三人称叙述者时不时要亮相,‚指手画脚‛。

传统小说多用‚讲述‛,如:契诃夫《装在套子里的人》。

◎关于‚显示‛特点:凡人目光有限视角多采用第一人称叙述者不肯露面,消失在文字背后。

现代小说多用‚显示‛,如:海明威《桥边的老人》。

注意:‚讲述‛与‚显示‛在同一篇小说中可两相结合,穿插交替使用。

四、场景描写的作用(主要是环境描写)1、奠定文章基调如果场景描写作为开头,会给文章定下基调。

如:月亮从树林边上升起来了,放出冷冷的光辉,照得积雪的田野分外白,越发使人感到寒冷。

(悲剧基调)又如《炮兽》结尾(这是长篇小说):一种阴郁的静寂笼罩着全船。

远远的飓风在呼啸。

过了几分钟,黑暗中响起了枪声,闪过一着亮光,然后一切复归静寂,再听见尸首跌落海里的声音。

文艺理论52摘要:《项链》是由法国作家莫泊桑于19世纪80年代所创作的世界著名短篇小说,主要讲述了虚荣的女主人公玛缇尔德戏剧性的一生。

由于该人物形象与当时法国乃至整个欧洲社会的时代背景有着直接的关系,在这一时期的文学作品人物形象中具有着很强的代表性,因此本文以《项链》中的玛缇尔德为例,对英美文学作品中的人物形象展开了分析。

关键词:英美文学;《项链》;玛缇尔德在文学创作中,创作者通常会通过对人物的刻画来达成自己的创作目的。

虽然每部文学作品由于社会背景、历史文化背景、作者主观思想等方面差异的影响,其在人物塑造上往往会出现很大的不同,但在英美文学作品中,很多人物形象(尤其是女性人物形象)都有着共同的特点,而这也正是英美文学作品的风格特色之一。

一、英美文学作品中人物形象塑造的风格(一)独立性在诸多英美文学作品中,各种人物形象虽然在性格、思想上拥有着不同的特点,但同样也存在着很多的共性,独立性则是其中女性人物最为主要的共同特点之一。

在很长一段时间内,英美文学作品中的女性人物都处于附属地位,软弱与逆来顺受已经成为了常态。

然而从19世纪后,很多女性人物却开始变得更加独立,男性角色所具有的坚韧、诚信、智慧等优秀品质,同样可以出现在女性角色中,甚至在某些情况下,还会表现得比男性更加优秀,这一点从《项链》中玛缇尔德勇于担当责任、不愿欺骗朋友的选择中,就能够得到非常直观的体现。

(二)具有自我意识与思想上的独立相对应的是,从19世纪后期开始,英美文学作品中人物形象的自我意识有了更突出的体现,尤其是在女性人物形象的塑造中,女主人公自我意识的觉醒更是得到了非常充分的体现[1]。

在《项链》中,玛缇尔德作为普通小职员的妻子,一直期待着改变自己的命运,进入上流社会之中,虽然在采取的方式上尚有待商榷,但这种渴望改变命运且不依赖他人的方式,恰恰证明了其拥有着自我意识。

(三)命运具有悲剧性受社会背景影响,19世纪前后英美文学作品普遍都以反映社会现实为主,而在这种多显病态的社会中,文学作品主人公的命运也大多具有很强的悲剧性。