2019_2020学年高中历史第六单元现代世界的科技与文化第28课国运兴衰系于教育课件岳麓版必修3

- 格式:ppt

- 大小:519.00 KB

- 文档页数:31

亲爱的同学:这份试卷将再次记录你的自信、沉着、智慧和收获,我们一直投给你信任的目光……学习资料专题第28课国运兴衰,系于教育课后作业时间:45分钟满分:60分一、选择题(每小题2分,共26分)1.1950年召开的全国工农教育会议的主要内容有( )①高校实行三类办学体制②工农教育首先以识字教育为主③工农教育的宗旨是“开展识字教育,逐步减少文盲”④扫盲教育应配合国家各项生产建设的开展A.①②③ B.②③④C.①②③④ D.①③④答案:B解析:高校实行三类办学体制是1958年“教育大革命”的内容,①与题意不符,排除,故选B。

2.1950年7月,毛泽东指示:文字改革首先办“简体字”,不能脱离实际,割断历史。

当时简化汉字的出发点可能是( )A.有利于扫盲,普及文化B.有利于对传统文化的全面清算C.有利于“科教兴国”战略的实施D.有利于“双百”方针的贯彻答案:A解析:本题考查分析能力。

从“1950年7月”这一时间可看出,当时中国教育处于“奠基”时期,C、D两项超出了当时阶段,联系当时史实A项最符合题意。

3.我国在探索社会主义教育发展道路上出现偏差的根本原因是( )A.“左”倾错误思想的指导B.反“右”派斗争扩大化C.“文革”的发生D.“大跃进”运动的开展答案:A解析:本题考查的是对“根本原因”的理解。

解答此类题需要注意四个选项的关系。

题干中B、C、D三项是由A选项所导致的,即由于“左”倾错误发展到了文化教育领域才导致了教育大跃进,随之遭到严重破坏。

4.1977年5月24日,邓小平在《尊重知识,尊重人才》的讲话中说:“我们要实现现代化,关键是科学技术要能上去,发展科学技术,不抓教育不行,靠空讲不能实现现代化,必须有知识,有人才。

”在此讲话的影响下 ( )A.教育战线全面拨乱反正,中断十年的高考制度得以恢复B.党中央提出让知识分子在社会主义建设中发挥更大作用C.提出了文艺、科技工作的指导方针——“百花齐放,百家争鸣”D.文学艺术和学术领域清算了极“左”路线,使中国文化走向世界答案:A解析:由材料信息“1977年”“不抓教育不行,靠空讲不能实现现代化”可知A正确,1977年中断十年的高考制度得以恢复。

精选2019-2020年岳麓版高中历史必修3 文化发展历程第六单元现代世界的科技与文化第28课国运兴衰,系于教育拔高训练八十八第1题【单选题】1946年,中国高等院校中工科学生仅占在校生总数的18.9%,到1952年达到35.4%,为各科学生之首。

1947年,政法科在校生占大学在校学生总数的24%,到了1952年这一比例下降到2%。

这一现象反映了( )A、人文社会科学的地位大大降低B、社会主义工业化建设即将展开C、贯彻全面发展教育方针的成果D、完整的国民教育体系初步形成【答案】:【解析】:第2题【单选题】1956年1月,中宣部部长陆定一指出:在学术、艺术、技术的发展上,不要做“盖子”;“学术问题、艺术问题、技术问题,应该放手发动党内外知识分子进行讨论,放手让知识分子发表自己的意见,发挥个人的才能,采取自己的风格,应该容许不同学派的存在和新的学派的树立……因为只有这样,才能有利于提高我国学术、艺术、技术的水平,并使新一代得益。

为了发展自由讨论,又必须与党内、党外各种各样的宗派主义门户之觅进行适当的斗争。

陆定一的言论( )A、推动了新中国文化事业的繁荣B、实现了思想路线上的拨乱反正C、反映了学术问题去政治化的要求D、纵容资产阶级思想的自由发展【答案】:【解析】:第3题【单选题】《中华人民共和国义务教育法》颁布于( )A、20世纪70年代B、20世纪80年代C、20世纪90年代D、21世纪初【答案】:【解析】:第4题【单选题】我国从1957年到1966年高等学校培养毕业生近140万人,为1950年到1956年7年间的4.9倍。

与这一成就相关的举措是( )A、逐步建成完整的国民教育体系B、实施“科教兴国”战略C、全面拨乱反正,整顿教学秩序D、落实“三个面向”方针【答案】:【解析】:第5题【单选题】《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020年)》指出:“教育公平的重点是促进义务教育均衡发展和扶持困难群体,根本措施是合理配置教育资源,向农村地区、边远贫困地区和民族地区倾斜,加快缩小教育差距。

《国运兴衰,系于教育》了解我国教育发展的史实,理解“国运兴衰,系于教育”的深刻含义。

【知识与能力目标】通过本课的学习,从扫盲教育、义务教育和高等教育三个方面来了解新中国教育发展的基本情况。

通过本课的学习,使学生理解中国实施“科教兴国”战略的必要性,认识到随着知识经济时代的到来,教育对于科技发展、对于国家富强的重要意义,体会“国运兴衰,系于教育”的深刻含义。

【过程与方法目标】学习中要认真阅读教材和相关资料,要把学习过的生物学知识迁移到历史学习中来。

通过合作学习,自主学习,探究学习,历史材料学习等方式参与教学,积极思考,仔细探究。

体验科学进步的过程。

感知科技发展的脚步。

既能独立学习探究,又能交流合作。

【情感态度价值观目标】通过学习新中国教育发展的史实,引导学生认识接受教育是一种神圣的权利和义务,要珍惜接受教育的机会,并培养对振兴国家和复兴民族的责任感。

【教学重点】各时期的教育发展的史实。

【教学难点】理解“国运兴衰,系于教育”的深刻含义。

教学过程导入:请同学们阅读本课的引言:“百年大计,教育为本”,教育事关国家、民族的前途和命运。

在现代化建设中具有先导性、全局性作用。

新中国教育事业取得的重大进展和曾经经历的逆转曲折都证明了一个道理:国运兴衰,系于教育。

一、新中国教育的发展历程(一)扫盲教育1、背景:新中国成立时,人民文化素质极端低下中国虽然是号称拥有五千年文明史的泱泱大国,但是旧中国教育、科学、文化事业极为落后。

总人口中90%以上是文盲。

在农村中,数百上千人的村庄有个小学毕业的,就算个"秀才”了。

因此,旧中国科学技术极其落后,几乎没有象样的科学研究机构。

很多有志于科学事业的知识分子也就只好到海外飘零。

新中国成立时,全国6亿人口中80%是文盲,即6亿人口中有4亿多文盲,农村的文盲率更是高达95%以上,有的地方甚至十里八村也找不出一个识文断字的人。

有些农村地区,合作社里的记账员识字不多,许多社员的名字、农具、肥料都写不上来。

第28课国运兴衰,系于教化1.电视连续剧《金婚》中,女主子公文丽是位小学老师,但是有一段时间因学生“停课闹革命”,她只得短暂放下了工作回家。

这种状况应当发生在 ( )A.“文化大革命”时期 B.“大跃进”时期C.人民公社化时期 D.社会主义过渡时期2.20世纪50年头,我国调整大专院校。

“人文科学受到了抑制,很多理工科学院创办起来,进而综合性高校则被削减。

……1960年中国的25万科学家和工程师中,有90%是在中华人民共和国成立以后培育出来的。

”这一史实说明( )A.我国调整大专院校在五六十年头走过曲折道路B.“双百”方针得到顺当实施C.高等教化深受传统教化体制的影响D.“三个面对”和“科教兴国”战略得到贯彻3.费正清在《美国与中国》中说:“1977年后的中国转变了方针。

为了现代化,重新建立了为国选拔人才的传统制度。

”文中的“转变了方针”在当时详细是指( )A.对教化工作进行拨乱反正,复原高考制度B.重新确定把扫盲工作作为教化的重中之重C.参照苏联的高等教化模式进行人才培育D.“调整、巩固、充溢、提高”的八字方针4.1977年,邓小平同志提出让中学学生参与高考,不再搞群众举荐,从今拉开了复原高考的序幕。

其最重要的现实意义是( )A.否定了群众举荐制度B.实现了“学而优则仕”C.供应了同等竞争的权利D.为下乡学问青年供应出路5.高考作文无论是命题作文、材料作文还是话题作文,都深深地烙上了时代的印记。

下面资料选自历年高考优秀作文,其中选自1977年高考的是()A.“凡是有歌声的地方,都在鼓足干劲,力争上游地大干社会主义”B.“同外国人做生意,建设有中国特色的社会主义,这方面的人才少了行吗”C.“在做十几年前应做的事:投考一般高校。

……向‘四人帮’讨还时间,为祖国争气”D.“在改革开放深化绽开的时刻,我们更须要这种横跨度的攀登”6.口号也能折射出时代发展的脉络。

下面口号按提出时间的先后排列,正确的是()①全世界人民酷爱毛主席②苏联的今日就是我们的明天③发展才是硬道理④“教化要面对现代化,面对世界,面对将来”A.②①④③ B.②①③④ C.①②③④ D.①②④③7.以下表格反映的是15-64岁人口人均受教化年数的国际比较,这个表中的数据体现了( )国家1950 1973 1992中国 1.60 4.09 8.50印度 1.35 2.60 5.55日本9.11 12.09 14.86英国10.84 11.66 14.09美国11.27 14.58 18.04A.教化发展是经济发达的基础B.发展中国家原有的经济基础较为薄弱C.高校教化普及率的提升是20世纪国际教化共同成就D.中国教化总体提升速度较快,但高校教化尚未普及8.下图所示是采煤工人施玉海在中国煤矿工人速成中学学习的情景。

第六单元现代世界的科技与文化第28课国运兴衰,系于教育1.扫盲工作以“开展识字教育,逐步减少文盲”为宗旨确定下来是在( )A.《中国教育改革和发展纲要》B.1982年制定的《中华人民共和国宪法》C.毛泽东《关于正确处理人民内部矛盾问题》D.1950年召开的全国工农教育会议上解析:1950年召开的全国工农教育会议确定,工农教育以识字教育为主,以“开展识字教育,逐步减少文盲”为宗旨。

答案:D2.1951年10月,中国的政务院公布了《关于改革学制的规定》,对高等学校的院系进行了调整,不久北京相继成立了北京航空学院、北京矿业学院、北京钢铁学院、北京机械化农业学院等八大院校。

当时进行这种院系调整的主要目的是( )A.巩固新生的人民政权B.引进苏联模式培养人才C.适应经济建设的需要D.贯彻全面发展教育方针解析:从题干中院校的名称“矿业、钢铁”等信息可知,1951年院系调整的目的是培养专业人才,适应经济建设的需要,故C正确;A、B、D与题干信息无关,故排除。

答案:C3.“文化大革命”后,高考制度得以恢复。

下图是当年考生使用过的准考证。

那一年是( )A.1966年B.1968年C.1977年D.1978年解析:1977年,我国重新恢复高考制度,故应为C项。

答案:C4.联合国教科文组织认为:“在一个占世界人口1/5的发展中国家做到这一点,是一项史无前例的壮举,它改变了中国的命运。

”这里的“壮举”是指( )A.袁隆平的“超级杂交稻”B.基本普及九年义务教育和基本扫除青壮年文盲C.中国载人航天取得成功D.基本普及高等教育解析:题干中出现的“这一点”主要指的是2001年,国家主席江泽民宣布:我国实现了基本普及九年义务教育和基本扫除青壮年文盲的战略目标。

答案:B5.当今世界,国与国之间的竞争,实质就是科技的竞争、人才的竞争。

为此,党和政府做出的重大战略决策是( )A.科教兴国B.百家争鸣C.百花齐放D.“文化大革命”解析:“百花齐放,百家争鸣”是20世纪50年代党在指导文艺工作和科学研究的实践中逐步提出来的,排除B、C;D明显不正确;科技的发展和人才的培养靠的是教育,故选A。

第 28 课国运兴衰,系于教育课标要求:认识我国教育发展的史实,理解“国运兴衰,系于教育”的深刻含义。

教课目的:知识与能力:经过本课的学习,从扫盲教育、义务教育和高等教育三个方面来认识新中国教育发展的基本状况。

经过本课的学习,使学生理解中国实行“科教兴国”战略的必需性,认识到随着知识经济时代的到来,教育关于科技发展、关于国家兴盛的重要意义,领会“国运兴衰,系于教育”的深刻含义。

过程与方法:感知与研究。

感情态度与价值观:经过学习新中国教育发展的史实,指引学生认识接受教育是一种神圣的权益和义务,要珍惜接受教育的时机,并培育对复兴国家和中兴民族的责任感。

教课要点:各期间的教育发展的史实。

教课难点:理解“国运兴衰,系于教育”的深刻含义。

课时:本节教材用一课时。

板书设计:第 28 课国运兴衰,系于教育一、扫盲教育1.努力:2.成就二、义务教育1.重要性2.1986 年《义务教育法》3.科教兴国4.成就三、高等教育的发展1.1977 年恢复高考2.学位制度导入新课:请同学们阅读本课的前言:“百年大计,教育为本”,教育事关国家、民族的前程和命运。

在现代化建设中拥有先导性、全局性作用。

新中国教育事业获得的重要进展和以前经历的逆转波折都证了然一个道理:国运兴衰,系于教育。

今日,我们学习第 28 课国运兴衰,系于教育。

一、扫盲教育请同学们阅读教材 P118 文字阅读框:结合国教科文组织提出:识字是终生学习的要点,是民主和公民社会的基础工具,是社会和经济发展的先决条件,更是最基本的人权。

那么,建国以来,中国政府在扫盲教育方面都做了哪些努力呢?教材上列举了三个时间点及决议,请看教材是哪三个时间点以及有关的状况如何?板书: 1.努力:1950 年召开的全国工农教育会议、1982 年公布的《中华人民共和国宪法》和1993 年拟订的《中国教育改革和发展大纲》。

请同学们看教材 P118 插图《农民在田间进行扫盲学习》。

广大教育工作者把识字的小黑板挂到了田间地头、车间厂房、歇息场所,使扫盲工作获得了显然收效。

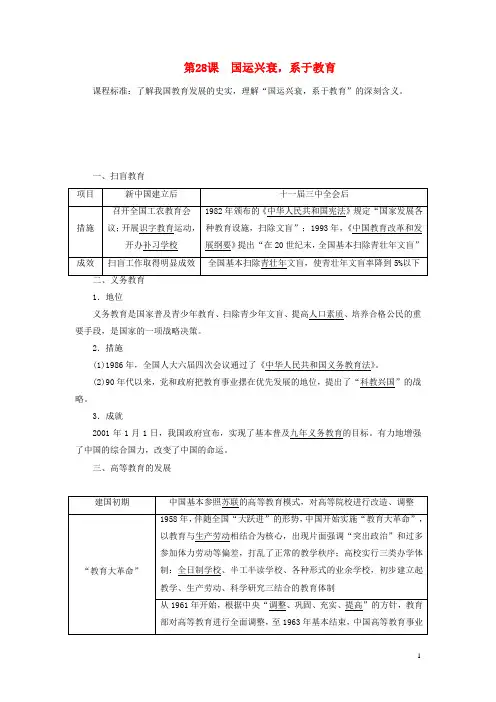

第28课国运兴衰,系于教育课程标准:了解我国教育发展的史实,理解“国运兴衰,系于教育”的深刻含义。

一、扫盲教育1.地位义务教育是国家普及青少年教育、扫除青少年文盲、提高人口素质、培养合格公民的重要手段,是国家的一项战略决策。

2.措施(1)1986年,全国人大六届四次会议通过了《中华人民共和国义务教育法》。

(2)90年代以来,党和政府把教育事业摆在优先发展的地位,提出了“科教兴国”的战略。

3.成就2001年1月1日,我国政府宣布,实现了基本普及九年义务教育的目标。

有力地增强了中国的综合国力,改变了中国的命运。

三、高等教育的发展1.新中国成立后进行扫盲教育的必要性(1)我国人民群众文化素养普遍低下。

(2)教育事关国家、民族的前途和命运。

(3)识字是社会和经济发展的先决条件,是最基本的人权。

2.“文化大革命”以后教育事业蓬勃发展的原因(1)政局稳定、拨乱反正。

(2)确立教育优先发展的地位,提出“科教兴国”战略。

(3)坚持“三个面向”,深化教育改革。

(4)改革开放顺利推进,社会主义现代化建设取得辉煌成就,这为教育发展提供了动力和物质保障。

(5)一系列有关教育的法律法规的出台,为教育发展提供了法律保障。

如《义务教育法》《民办教育促进法》等。

3.现代中国教育的经验和教训(1)坚持以邓小平理论为指导。

(2)切实落实教育优先发展的战略地位和实施“科教兴国”战略。

(3)坚持教育的社会主义方向。

(4)从基本国情出发。

(5)国运兴衰,系于教育。

(6)教育必须为国民经济发展和社会进步服务。

[史料探究]材料一1977年的中国没有冬天。

这一年冬季和1978年夏季报考大学的人数,竟高达1 160万!……为了解决77级考生的考试用纸问题,中共中央决定,调用印刷《毛泽东选集》第五卷的纸张。

1978年的春天来得更早。

1978年3月召开了全国科学大会,邓小平在会上宣布中共中央的观点:科学技术是生产力。

——《改革开放20年之科教篇》材料二邓小平同志在总结“文化大革命”和十年改革开放的历史经验教训时指出:“没有人才不行,没有知识不行。

第28课国运兴衰系于教育【课标要求】了解我国教育发展的史实,理解“国运兴衰,系于教育”的深刻含义。

【重点难点】重点:各时期的教育发展的史实。

难点:理解“国运兴衰,系于教育”的深刻含义。

【自主学习】结合导学案预习: 我国教育发展的史实预习目标:各时期的教育发展的史实【教材解析】幻灯片1-6CCCBA 6-11CBAABC【作业布置】【教学反思】课题:书法---写字基本知识课型:新授课教学目标:1、初步掌握书写的姿势,了解钢笔书写的特点。

2、了解我国书法发展的历史。

3、掌握基本笔画的书写特点。

重点:基本笔画的书写。

难点:运笔的技法。

教学过程:一、了解书法的发展史及字体的分类:1、介绍我国书法的发展的历史。

2、介绍基本书体:颜、柳、赵、欧体,分类出示范本,边欣赏边讲解。

二、讲解书写的基本知识和要求:1、书写姿势:做到“三个一”:一拳、一尺、一寸(师及时指正)2、了解钢笔的性能:笔头富有弹性;选择出水顺畅的钢笔;及时地清洗钢笔;选择易溶解的钢笔墨水,一般要固定使用,不能参合使用。

换用墨水时,要清洗干净;不能将钢笔摔到地上,以免笔头折断。

三、基本笔画书写1、基本笔画包括:横、撇、竖、捺、点等。

2、教师边书写边讲解。

3、学生练习,教师指导。

(姿势正确)4、运笔的技法:起笔按,后稍提笔,在运笔的过程中要求做到平稳、流畅,末尾处回锋收笔或轻轻提笔,一个笔画的书写要求一气呵成。

在运笔中靠指力的轻重达到笔画粗细变化的效果,以求字的美观、大气。

5、学生练习,教师指导。

(发现问题及时指正)四、作业:完成一张基本笔画的练习。

板书设计:写字基本知识、一拳、一尺、一寸我的思考:通过导入让学生了解我国悠久的历史文化,激发学生学习兴趣。

这是书写的起步,让学生了解书写工具及保养的基本常识。

基本笔画书写是整个字书写的基础,必须认真书写。

课后反思:学生书写的姿势还有待进一步提高,要加强训练,基本笔画也要加强训练。

课题:书写练习1课型:新授课教学目标:1、教会学生正确书写“杏花春雨江南”6个字。

精选2019-2020年高中历史必修3 文化发展历程第六单元现代世界的科技与文化第28课国运兴衰,系于教育岳麓版习题精选第四十七篇第1题【单选题】(1949年12月)第一次全国教育工作会议总结报告中提出:“一、以老解放区新教育经验为基础,吸收旧教育有用经验,借助苏联经验。

二、创办人民大学,同时普遍举办工农速成中学,把工农干部培养成知识分子。

三、老区教育,现在以巩固与提高为主,解决师资、教材问题。

”这集中反映出建国初期的教育( )A、基础相当薄弱B、照搬苏联经验C、强调政治导向D、发展急于求成【答案】:【解析】:第2题【单选题】从“我们的教育方针,应该使受教育者在德育、智育、体育几方面都得到发展,成为有社会主义觉悟的有文化的劳动者。

”到“教育要面向现代化,面向世界,面向未来”的变化是( )A、我国教育成就的实际反映B、我国教育思想的重大转变C、中国社会主义现代化建设发展的需要D、是实施科教兴国发展战略的结果【答案】:【解析】:第3题【单选题】到1958年8月底,河南遂平县10个基层公社创办了各种“大学”570多所,学员达到10万多人,若本上做到了每个社员都上大学;河南登封县在两天之内建起了44所“大学”;某师范大学一个文学班26人苦战四昼夜,读了290部中外名著。

教育领域出现这些现象的原因是( )A、全国工农教育会议提出“开展识字教育避步减少文盲”B、“双百方针”促使文化教育领域呈现出生机勃勃的景象C、在当时的整体形势下,在文化教育领域出现的冒进倾向D、加紧普及义务教育成为“科教兴国”战略的重要环节【答案】:【解析】:第4题【单选题】流行语往往反映时代的变迁。

下列流行语与时代对应不正确的是A、义务教育、希望工程——新中国成立初期B、放卫星、超英赶美——大跃进时期C、上山下乡、样板戏——“文革时期”D、经济特区、互联网——改革开放时期【答案】:【解析】:第5题【单选题】“×××,教授。