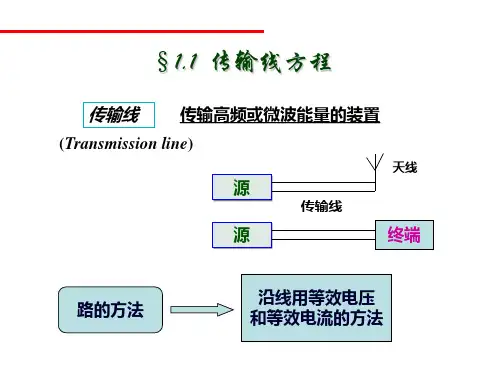

传输线模型与分析

- 格式:ppt

- 大小:1.57 MB

- 文档页数:41

PCB中的传输线理论PCB板上的信号传输速率越来越高,PCB走线已经表现出传输线的性质.在集总电路中视为短路线的连线上,在同一时刻的不同位置的电流电压已经不同,所以集总参数在这时已经不起作用了,必须采用分布参数传输线理论来处理(注:如果线长度大于信号传输有效长度的1/6(1/4),那么我们就看做是一个分布式系统)。

传输线的模型可以用图1表示:单根传输线模型如果是理想的无损传输线,这没有G 和 R。

当然这也在现实中不存在的理想状况。

所以,我们以下的考虑都是有损传输线。

对于图传输线的性质可以用电报方程来表达,电报方程如下:dU/dz = ( R + jwL) IdI/dz = ( G +jwC) U电报方程的解为:通解中的由于R, G 远小于 jwL、jwC,所以通常所说的阻抗是指:从通解中可以看到传输线上的任意一点的电压和电流都是入射波和反射波的叠加,传输因此传输线上任意一点的输入阻抗值都是时间、位置、终端匹配的函数,再使用输入阻抗来研究传输线已经失去意义了,所以引入了特征阻抗、行波系数、反射系数的概念描述传输线。

特征阻抗的物理意义就是:入射波的电压和入射波的电流的比值,或反射波的电压和反射波电流的比值。

电磁波在介质的中的传输速度只与介质的介电常数或等效介电常数有关。

根据经验:FR4内层带状线的传输速度为180ps/inch,表层微带线的传输速度为140~180ps/inch。

PCB常见的传输线主要有以下几种:1.1.1 微带线(Microstrip)式中:w--导线宽度 t --导线厚度 h--介质厚度适用范围:w/h 的比值在0.1~1.0之间;相对介电常数在1~15之间;地线宽度大于信号线宽度7倍以上。

1.1.2 嵌入式微带线(Embedded Microstrip)式中:w--导线宽度 t--导线厚度 h--介质厚度适用范围:w/h 的比值在0.1~1.0之间;相对介电常数在1~15之间;地线宽度大于信号线宽度7倍以上。

微带线等效电路模型1. 引言微带线(Microstrip Line)是一种广泛应用于微波传输线路中的结构。

通过对微带线进行建模,可以更好地理解其电性能,并进行电路设计和分析。

在本文中,我们将介绍微带线的等效电路模型,包括其基本原理、特性参数以及常用的等效电路模型。

2. 微带线的基本原理微带线是一种由导体层、绝缘层和辐射层组成的结构,通常被用于传输高频信号。

其基本原理如下:1.导体层:导体层由一条细长的金属线组成,通常采用铜或铝等导电材料。

导体层负责传输电流,确定微带线的电特性。

2.绝缘层:绝缘层位于导体层上方,由一层介电材料构成,通常采用高频介电常数较低的材料,如陶瓷或聚酰亚胺等。

绝缘层的厚度对微带线的特性有重要影响。

3.辐射层:辐射层位于绝缘层上方,由空气或其他介质组成。

辐射层的存在会导致微带线的辐射损耗。

微带线的特性主要取决于导体层、绝缘层和辐射层的几何尺寸和材料特性。

3. 微带线的特性参数为了更好地描述和分析微带线,我们需要引入一些特性参数,如下所示:3.1 电感和电容微带线的导体层和辐射层之间的结构形成了一段电感和一段电容。

其中,电感主要由导体层的电流产生的磁场引起,电容主要由导体层和辐射层之间的电场构成。

3.2 特性阻抗特性阻抗是指微带线单位长度上的电阻和电抗比值。

特性阻抗的求解是微带线设计中的关键一步,通常使用公式或仿真工具进行计算。

3.3 传输常数传输常数描述了信号在微带线中传播时的延迟和相位变化。

传输常数可以通过特性阻抗和特性电抗来计算。

4. 常用的微带线等效电路模型为了简化微带线的分析和设计过程,人们发展了多种等效电路模型。

下面介绍几种常用的等效电路模型:4.1 Lumped元件模型Lumped元件模型假设整个微带线可以被等效为一个电感和一个电容。

这种模型适用于低频和短线的情况。

4.2 T模型和Π模型T模型和Π模型是将微带线等效为一个电感和一个电容,并通过另外一个电感来表示微带线的传输常数。

传输线效应详解

传输线效应详解

基于上述定义的传输线模型,归纳起来,传输线会对整个电路设计带来以下效应。

• 反射信号Reflected signals

• 延时和时序错误Delay & TIming errors

• 多次跨越逻辑电平门限错误False Switching

• 过冲与下冲Overshoot/Undershoot

• 串扰Induced Noise (or crosstalk)

• 电磁辐射EMI radiaTIon

5.1 反射信号

如果一根走线没有被正确终结(终端匹配),那幺来自于驱动端的信号脉冲在接收端被反射,从而引发不预期效应,使信号轮廓失真。

当失真变形非常显着时可导致多种错误,引起设计失败。

同时,失真变形的信号对噪声的敏感性增加了,也会引起设计失败。

如果上述情况没有被足够考虑,EMI 将显着增加,这就不单单影响自身设计结果,还会造成整个系统的失败。

反射信号产生的主要原因:过长的走线;未被匹配终结的传输线,过量电容或电感以及阻抗失配。

5.2 延时和时序错误

信号延时和时序错误表现为:信号在逻辑电平的高与低门限之间变化。

产品名称Product name 密级Confidentiality level 技术资料内部公开产品版本Product version1.0Total 9pages 共9页HSPICE中传输线模型的结构及参量控制(仅供内部使用)For internal use only拟制: Prepared by 王晓东日期:Date2003-08-30审核: Reviewed by 日期:Dateyyyy-mm-dd审核: Reviewed by 日期:Dateyyyy-mm-dd批准: Granted by日期:Dateyyyy-mm-dd华为技术有限公司Huawei Technologies Co., Ltd.版权所有侵权必究All rights reserved修订记录Revision record日期Date 修订版本Revisionversion修改描述change Description作者Author2003-08-30 1.01 初稿完成王晓东目录Table of ContentsHSPICE中传输线模型的结构及参量控制 (4)1内容概述 (4)2传输线HSPICE模型的结构 (4)3传输线模型的提取 (6)3.1传输线模型的提出过程 (6)3.2传输线模型的提取网表 (7)3.3传输线提取网表中的参数控制 (8)3.3.1参数conductivity (8)3.3.2参数computeX (8)4参数控制在实际仿真中应用 (8)及参量控制中传输线模型的结构及参量控制HSPICE中传输线模型的结构HSPICE 传输线传输线 模型关键词:HSPICE传输线摘要:重点讲述了在HSPICE仿真中,传输线模型的引用方法及传输线模型的结构,同时对于传输线提取过程中的参量进行了分析,对于不同仿真过程中参数的提取提供了依据。

1内容概述在我们HSPICE仿真的传输线模型的引用中,我们一般的作法都是在手册提供的DEMO的基础上,进行了层结构的改动,并没有理会其他的一些控制参量是否有意义,我们所提供的参量是否完备等问题,所以所有的传输线模型都是千篇一律,对于AC、DC、瞬态分析,不管频率为多少,都使用了同样的模型,在一定的程度上浪费了系统的资源,同时也因为对于参数没有准确的控制,增加了仿真的误差。

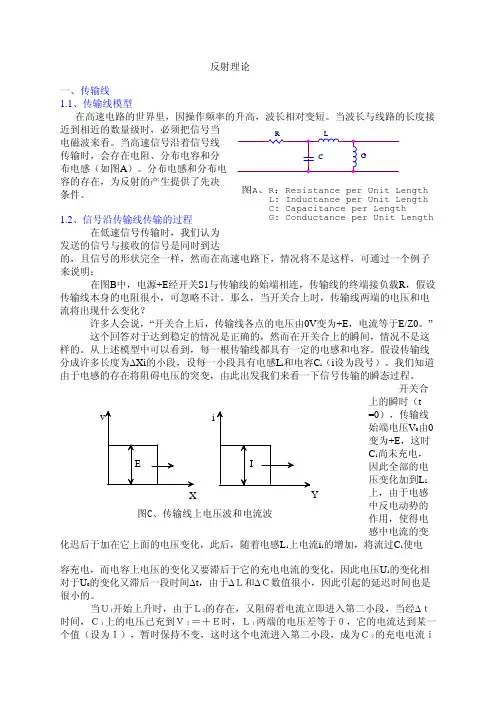

反射理论 一、传输线1.1、传输线模型在高速电路的世界里,因操作频率的升高,波长相对变短。

当波长与线路的长度接近到相近的数量级时,必须把信号当电磁波来看。

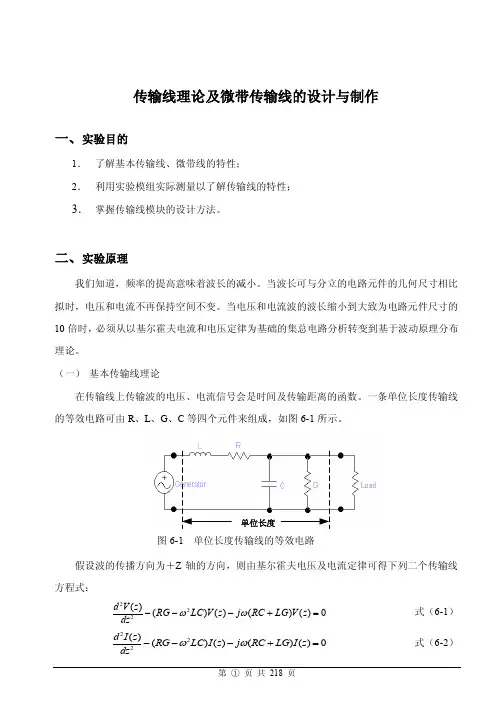

当高速信号沿着信号线传输时,会存在电阻、分布电容和分布电感(如图A )。

分布电感和分布电容的存在,为反射的产生提供了先决条件。

1.2、信号沿传输线传输的过程在低速信号传输时,我们认为发送的信号与接收的信号是同时到达的,且信号的形状完全一样,然而在高速电路下,情况将不是这样,可通过一个例子来说明: 在图B 中,电源+E 经开关S1与传输线的始端相连,传输线的终端接负载R ,假设传输线本身的电阻很小,可忽略不计。

那么,当开关合上时,传输线两端的电压和电流将出现什么变化? 许多人会说,“开关合上后,传输线各点的电压由0V 变为+E ,电流等于E/Z0。

” 这个回答对于达到稳定的情况是正确的,然而在开关合上的瞬间,情况不是这样的。

从上述模型中可以看到,每一根传输线都具有一定的电感和电容。

假设传输线分成许多长度为ΔXi 的小段,设每一小段具有电感L i 和电容C i (i 设为段号)。

我们知道由于电感的存在将阻碍电压的突变,由此出发我们来看一下信号传输的瞬态过程。

开关合上的瞬时(t =0),传输线始端电压V 0由0变为+E ,这时C 1尚未充电,因此全部的电压变化加到L 1上,由于电感中反电动势的作用,使得电感中电流的变化迟后于加在它上面的电压变化,此后,随着电感L 1上电流i 1的增加,将流过C 1使电容充电,而电容上电压的变化又要滞后于它的充电电流的变化,因此电压U 1的变化相对于U 0的变化又滞后一段时间Δt ,由于ΔL和ΔC数值很小,因此引起的延迟时间也是很小的。

当U1开始上升时,由于L2的存在,又阻碍着电流立即进入第二小段,当经Δt时间,C1上的电压已充到V1=+E时,L1两端的电压差等于0,它的电流达到某一个值(设为I),暂时保持不变,这时这个电流进入第二小段,成为C2的充电电流iXY 图C、传输线上电压波和电流波图A 、R :Resistance per Unit LengthL: Inductance per Unit Length C: Capacitance per LengthG: Conductance per Unit Length2。

双导线等效集总参数模型双导线是电路中常见的传输线路,在电力系统和通信系统中广泛应用。

为了更好地理解双导线的特性和行为,我们可以使用双导线的等效集总参数模型进行分析和计算。

双导线等效集总参数模型是一种简化的电路模型,将双导线抽象为电感、电阻和电容的组合。

这个模型能够描述双导线的传输特性,包括传输线的传输速度、传输损耗和传输衰减等重要参数。

我们来看一下双导线的等效集总参数模型中的三个主要参数:电感、电阻和电容。

电感是双导线模型中的一个重要参数,它表示单位长度上的导线对电流变化的响应能力。

电感的大小取决于导线的几何结构和材料特性。

在双导线模型中,电感通常用“L”来表示。

电阻是双导线模型中的另一个重要参数,它表示单位长度上的导线对电流的阻碍作用。

电阻的大小取决于导线的材料电阻率和导线截面积。

在双导线模型中,电阻通常用“R”来表示。

电容是双导线模型中的第三个重要参数,它表示单位长度上的导线对电荷的存储能力。

电容的大小取决于导线的几何结构和材料特性。

在双导线模型中,电容通常用“C”来表示。

在双导线等效集总参数模型中,这三个参数相互作用,共同决定了双导线的传输特性。

传输线的传输速度是指信号在传输线上传播的速度。

它由电感和电容共同决定。

当电感增加或电容减小时,传输速度会减慢;当电感减小或电容增加时,传输速度会加快。

传输线的传输损耗是指信号在传输过程中损失的能量。

它由电阻决定。

当电阻增加时,传输损耗会增加;当电阻减小时,传输损耗会减小。

传输线的传输衰减是指信号在传输过程中衰减的程度。

它由电阻、电感和电容共同决定。

当电阻增加、电感增加或电容减小时,传输衰减会增加;当电阻减小、电感减小或电容增加时,传输衰减会减小。

通过双导线的等效集总参数模型,我们可以更好地理解双导线的传输特性,并进行相应的分析和计算。

这对于电力系统和通信系统的设计和优化非常重要。

在实际应用中,我们可以根据具体情况选择适当的双导线等效集总参数模型,以满足设计要求。

输电线路的等效模型解释说明以及概述1. 引言1.1 概述输电线路是将电能从发电站传输到用户终端的关键组成部分。

然而,输电线路在传输过程中会遇到各种复杂的环境和负载条件,这些都会对电能的传输效率和稳定性产生影响。

为了更好地理解和分析输电线路的行为特性,需要建立模型来描述其运行状态。

1.2 文章结构本文将重点讨论输电线路的等效模型,并深入探讨等效模型在解决不同情景下的应用。

文章按照以下方式组织内容:- 第二部分将介绍输电线路的基本原理和背景知识。

- 第三部分将详细解释什么是等效模型,以及等效模型在分析和设计中的作用。

- 第四部分将概述常见的等效模型类型,并比较线性等效模型和非线性等效模型之间的差异。

- 第五部分将介绍等效模型建立方法和相应工具。

- 最后一部分将总结等效模型对于理解输电线路行为的重要性,并对未来研究方向提出展望和建议。

1.3 目的本文的目标是帮助读者全面了解输电线路的等效模型,并认识到等效模型在电力系统工程中的重要性和应用价值。

通过对等效模型的详细讨论和分析,读者将能够更好地理解并运用等效模型来解决实际问题,并为未来的研究和发展提供指导。

2. 正文输电线路是电力系统中重要的组成部分,用于传输高压电能。

为了对输电线路进行研究和分析,需要建立合适的数学模型来描述其行为和性能。

本文将详细介绍输电线路的等效模型。

等效模型是一种简化和抽象表示方法,旨在准确地描述输电线路的特性,同时保持适当的复杂度。

通过使用等效模型,可以更容易地进行计算和分析,并得出对实际线路行为的准确预测。

等效模型基于一些假设和近似,其中最常见的假设是将实际输电线路看作是由一系列串联的元件或单元组成。

这些元件可以包括电阻、电感和电容等,并且它们的数值参数可以由实际测量数据或理论计算获得。

在建立等效模型时,需要确定正确的元件连接方式以及各个元件之间的关系。

这通常涉及到使用网络理论和电路分析技术来推导出合适的方程式,并考虑到频率对于线路响应的影响。

PCB设计中的信号完整性分析方法在PCB设计过程中,信号完整性是一个至关重要的考虑因素。

信号完整性分析可以帮助设计工程师确保信号在PCB板上传输时能够保持其质量和稳定性,避免出现信号失真或干扰的问题。

在实际的PCB设计中,有多种信号完整性分析方法可以帮助工程师评估并优化设计。

首先,时域分析是一种常用的信号完整性分析方法。

时域分析可以帮助工程师评估信号在信号线上的传输速度和波形变化情况,以及检测信号是否存在回波和反射等问题。

通过时域分析,工程师可以了解信号在PCB板上传输时的时序关系,及时发现潜在的信号完整性问题并做出相应的调整。

另外,频域分析也是一种常用的信号完整性分析方法。

频域分析可以帮助工程师评估信号在频率域上的特性和响应情况,检测信号的频谱分布是否符合设计要求。

通过频域分析,工程师可以发现信号线上的谐波、瞬态等不稳定因素,优化设计以确保信号传输的稳定性。

差分信号分析是另一种常用的信号完整性分析方法。

差分信号由一对相等但反向的信号组成,通过比较这两个信号之间的差异,可以帮助工程师检测信号线上的噪声和干扰情况。

差分信号分析可以有效地提高信号传输的抗干扰能力,保证信号的准确传输。

此外,传输线模型分析也是一种重要的信号完整性分析方法。

通过建立传输线模型,工程师可以模拟信号在线上传输时的电磁特性,评估信号的传输速度、波形变化等参数。

传输线模型分析可以帮助工程师预测信号在PCB板上传输时可能出现的问题,有针对性地进行设计优化。

总的来说,信号完整性分析是PCB设计过程中不可或缺的一部分。

通过时域分析、频域分析、差分信号分析和传输线模型分析等多种方法的结合应用,工程师可以全面、准确地评估设计中信号的传输质量,确保PCB板的稳定性和可靠性。

在实际的PCB设计中,工程师应根据具体的设计要求和条件选择适合的信号完整性分析方法,并不断优化设计以保证信号的稳定传输。

- 79 -工 业 技 术0 引言为了满足日益增长的数据存储、数据传输与交换的需求[1],信号传输速率迭代升级越来越快,高速Serdes 得到广泛应用。

对PCB 板级的传输线来说,信号在传输线上传播的过程中的能量损失即是损耗。

信号频率越高,损耗越明显,这个损耗通常也称之为插入损耗。

插入损耗在通信及射频电路设计是一个重要的指标,在刚开始设计时,射频工程师会提前预估电路或系统的插入损耗,然后才开始设计和选型。

在天线应用中,较低的电路插入损耗可以降低天线馈线的能量损耗,同时可提高其辐射单元的效率和扩大其信号覆盖范围。

插入损耗无论是射频电路还是串行Serdes 链路,重点关注损耗的关键因素,提前预估传输线损耗很重要,这里主要讨论PCB 上传输线的插入损耗。

1 有损传输线有损传输线在频域的传输形式,相当于单位长度电阻、电感、电容、电抗等无数级互联在一起,也就是RGLC 模型。

Zo(1)式中:Z o 为传输线特征阻抗;R 为传输线上的导体损耗,G 为传输线上的介质损耗。

传输线的损耗可以近似式(2)[2]。

D n L O L O R Z G Z §©¨·¹¸12(2) 式中:αn 为损耗,Np ;R L 为传输线单位长度电阻;G L 为传输线单位长度电导;Z o 为传输线特征阻抗,Ω。

通常我们都习惯于将奈培转换为用电压比值(dB/单位长度)来表示单位长度损耗,传输线单位长度损耗dB/单位长度:(3)D dB L O L O R Z G Z §©¨·¹¸434.式中:αdB 为损耗,dB /长度;R L 为导线单位长度串联电阻;G L 为传输线单位长度电导;Z o 为传输的特征阻抗,单位是Ω。

1.1 介质损耗介电损耗是指电介质在交变电场中消耗部分电能而使电介质本身发热的现象。

PCB 中的带状线的介质损耗可以用公式(4)进行计算[3]:α介质损耗=2.3×F ×df ×√dk(4)式中:α介质损耗为介质损耗;F 为频率,GHz ;df 为介质损耗系数;dk 为介质介电常数。