经络腧穴各论-胆

- 格式:ppt

- 大小:2.13 MB

- 文档页数:15

治疗肝胆疾病的重要良穴——胆俞穴胆俞穴是属于足太阳膀胱经上的一个穴位,同时它也是胆腑的背俞穴,本穴有胆腑的阳热风气由此外输膀胱经的含义,在临床治疗上,对肝炎、胆囊炎、胆道蛔虫、黄疸等肝胆疾病有着非常好的疗效,而且胆俞穴对治疗老年人出现口干口苦的效果也是非常的好,日常生活中可以把胆俞穴作为一个保健肝胆的养生用穴,坚持每天按揉。

胆俞穴位于背部,取穴时通常采用正坐或俯卧的姿势,以第十胸椎棘突端下方为中心点,左右二指宽的地方就是胆俞穴的位置。

按摩方法:将拇指按压到胆俞穴的位置上,按压时力度要由上而下,一面吐气一面强压6秒钟,每回压5次,每天压5回。

针刺方法:斜刺0.5-0.8寸。

以局部有酸胀感为佳,有时针感可以感觉到向肋间扩散,注意不能深刺,避免造成气胸。

艾灸方法:艾条灸10分钟左右,或艾炷灸3-7壮。

一、治疗肝胆疾病按摩胆俞穴,可以治疗胆囊炎、胆道蛔虫、肝炎、目黄、黄疸等很多肝胆疾病。

二、治疗消化系统疾病按摩胆俞穴,可以缓解胃炎、食道狭窄、胃胀、腹胀、反酸、口苦舌干、咽痛等各种消化系统的疾病。

三、治疗胸胁痛如果胸胁部位因胸膜发炎、岔气、跌打等原因引起的疼痛的症状,按揉胆俞穴也可以得到有效地缓解。

四、失眠如果有失眠多梦,睡觉怕惊易醒的症状,也可以试试按揉胆俞穴,失眠的症状可以得到有效的缓解。

五、各种疼痛按摩胆俞穴,也可以有效缓解并治疗头痛、坐骨神经痛、肋痛、风湿性关节炎等各种疼痛。

1、呕吐,胃炎,胆道蛔虫:胆俞穴位配伍阳陵泉穴、太冲穴。

2、黄疸,胆囊炎:胆俞穴位配伍日月穴,此为俞募配穴法。

3、咽痛,肺痨,潮热:胆俞穴位配伍膏肓穴、三阴交穴。

本文为健泰堂原创,转载请注明出处青岛健泰堂门诊部是以原青岛市第八人民医院皮肤科主任王德旭、中医科主任王泽山为首席专家,以中西医结合为主要诊治方法,以皮肤病、过敏性疾病为特色,以治疗各种疑难病为追求。

对各种皮肤病:湿疹皮炎、特应性皮炎、过敏性紫癜、慢性荨麻疹、银屑病、白癜风、重度痤疮、带状疱疹后遗神经痛、虫媒性皮肤病(如蜱虫、恙虫、蜂、蝎、蜈蚣蛰伤)等、过敏性疾病(过敏性鼻炎、咽炎、哮喘、肠易激综合征等)、颈肩腰腿痛、心脑血管病、风湿病、妇科病、消化系统疾病等有较好疗效。

胆经44个穴位详解中医是我国传统文化之一,而经络穴位在我们的医疗或日常养生中广泛使用。

本文提供胆经44个穴位详解,以供大家参考选用。

瞳子髎穴拼音:tónɡzǐliào拼音别名:太阳穴,前关穴,后曲穴别名解析:(1)瞳子髎。

瞳子,指眼珠中的黑色部分,为解析肾水所主之处,此指穴内物质为肾水特征的寒湿水气。

髎,孔隙也。

该穴名意指穴外天部的寒湿水气在此汇集后冷降归地。

本穴为胆经头面部的第一穴,胆及其所属经脉主半表半里,在上焦主降,在下焦主升,本穴的气血物质即是汇集头面部的寒湿水气后从天部冷降至地部,冷降的水滴细小如从孔隙中散落一般,故名。

(2)太阳。

太,大也。

阳,天部的阳气也。

太阳穴名意指穴内物质为天部之气。

本穴为胆经第一穴,位处头面的天部,而胆经气血所处为半表半里,胆经体内经脉无物外传本穴,穴内气血为空虚之状,穴外的天部之气因而汇入本穴,本穴物质来自天之上部,故名太阳穴。

(3)前关。

前,与后相对,指人头面的前面部分,前为阴、后为阳,此指穴内气血为寒湿之性。

关,关卡也。

前关名意指穴内的寒湿水气被关卡于内,不得吸热外行。

理同瞳子髎名解。

(4)后曲。

后,与前相对,指人头面的后面部分,后为阳、前为阴,此指穴内气血为阳热之性。

曲,隐秘也。

后曲名意指穴内外散的阳热之气隐而不见。

本穴物质为穴外天部的寒湿水气汇集而成,气血的运行变化主要是散热冷降,而在穴内同时进行的吸热蒸发则如隐而不见,故名后曲。

(5)手太阳手足少阳之会。

由穴外汇集本穴的气血物质主要为手太阳经上行外散的阳热之气、手少阳经向外飘散的湿冷之气,故本穴为手太阳手足少阳之会。

意义:穴外天部的寒湿水气在此汇集穴内后冷降归意义地。

运行:大部分寒湿水气散热后化雨冷降地部,小部运行分循胆经下传于听会穴。

气血:气血物质为天部的寒湿水气。

气血关联:手太阳,手、足少阳之会。

关联取穴:瞳子髎穴位于面部,眼睛外侧一厘米处(目取穴外眦旁,当眶外侧缘处)。

解剖解剖:有眼轮匝肌,深层为颞肌;当颧眶动、静脉分布处;布有颧面神经和颧颞神经,面神经的额颞支。

人体经络穴位图谱胆经(一)人体经络穴位图谱胆经是中医学术中的一个重要部分,其是经络穴位图谱的其中一条经络,也是人体内脏之一——胆的运行通路。

在中医治疗中常常会用到胆经来治疗各种疾病。

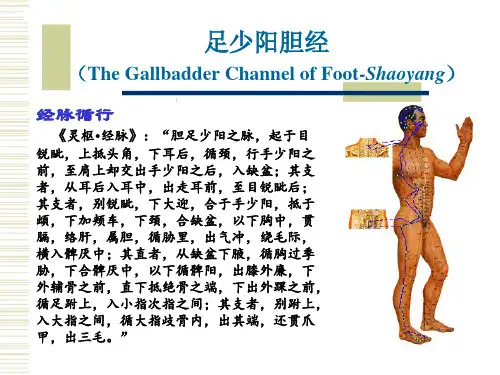

一、概述胆经是起于眼角的一条经脉,沿着颊部、颈部、胸部、腹部、大腿前面、膝盖等部位纵向贯穿,终止于足太阳膀胱经(即足太阳经)。

它与脾经交接于足太阳膀胱经的气海穴,与肝经交接于足太阳膀胱经的大敦穴。

二、穴位1.足少阳胆经:足小趾外侧开头,向上贯穿脚背、小腿外侧、胫骨前缘、膝外侧、大腿前外侧、阴部经腹下至睾丸或卵巢,在胸前(太阳重环)与任脉交会,直上出颈,至耳前上角。

2.手少阳胆经:手小指水间道上,向上贯穿手背,沿腕后外侧上行,沿前臂外侧,通过肘前的天井穴,上臂外侧进入肩部,上过肩髃,后上越窍下降至当阳穴,再从大椎穴出颅,沿颅后上过风府上顶最后止于睛明穴。

三、特点1.循行不正:在人体内胆经呈现出循行不正的状态,这是由于胆经所管辖的五脏六腑结构发育不一、大小不一引起的。

2.疾病较多:胆经是人体的外在过渡器官,功能复杂。

因此,它常常受到各种外部环境的影响,容易出现多种疾病,例如头痛、口苦、胸痛、呕吐等。

3.常用穴位:在治疗中,常用穴位有太阳穴、阳陵泉、四白、曲池、膻中等。

这些穴位通过按摩、针刺、敲打等手法刺激胆经以调节人体机能,起到较好的治疗效果。

四、注意事项1.禁用方式:对于某些特定的人来说,按摩、针刺和敲打等手法是不适宜的,如孕妇、癫痫病人、心脏疾病患者等,应避免这些手法。

2.调养方法:平时可以多进行有氧运动、保持情绪稳定,避免过度疲劳、醉酒等。

饮食上要清淡、健康,贵在均衡,多吃蔬菜水果,少吃肥腻油腻的食物。

结论:胆经是人体经络穴位图谱中的一条非常重要的经络,其对人体的多个系统、器官都有着较大的影响,可通过激活经络中的穴位起到调理身体的功能,是中医治疗中不可或缺的一部分。

但是,在治疗时也要注意方法和注意事项,避免给身体带来不必要的伤害。

胆俞穴的准确位置图及穴位疗法胆俞穴穴位密码网导读:胆俞穴归属足太阳膀胱经,有治疗胆囊炎、肝炎、风湿性关节炎、口苦、呕吐、失眠等作用。

胆俞穴的位置:当第十胸椎棘突下,左右二指宽处,详见本文图解胆俞穴的准确位置图及穴位疗法。

【胆俞穴的准确位置图】【图解胆俞穴的位置】【胆俞穴位置】胆俞穴在背部,当第十胸椎棘突下,旁开1.5寸处。

【取穴方法】位于背部,当第十胸椎棘突下,左右二指宽处。

取穴时,通常采用正坐或俯卧姿势。

【穴位解剖】在背阔肌,最长肌和腱肋肌之间;有第十肋间动、静脉后支;布有第十胸神经后支的皮支,深层为第十胸神经后支的外侧支。

点击查看:同身寸法》》【1寸、2寸、3寸取穴比量方法示范图】【穴名解说】【胆俞穴】Dǎn shù(BL19),经穴名。

出《针灸甲乙经》。

属足太阳膀胱经。

胆之背俞穴。

【穴位含义】胆腑的阳热风气由此外输膀胱经。

【名解】“胆俞穴”,“胆”,胆腑也。

“俞”,输也。

胆俞名意指胆腑的阳热风气由此外输膀胱经。

【气血特征】气血物质为阳热风气。

【运行规律】外散之热循膀胱经上行,冷降之液循膀胱经下行。

【功能作用】外散胆腑之热。

【胆俞穴位的作用功效】1、缓解治疗胆囊炎、肝炎等2、缓解治疗坐骨神经痛、肋痛、风湿性关节炎等3、缓解治疗黄疸、口苦、呕吐、失眠等【临床应用】现代又多用以治疗肝炎、胆囊炎、胆道蛔虫症、胃炎、食道狭窄、胸膜炎、淋巴结结核、肋间神经痛等。

【穴位配伍】胆俞穴配阳陵泉穴、太冲穴胆道疾病。

【穴位疗法及注意事项】【疗法原则】寒则补之灸之,热则泻之。

【针刺方法】胆俞穴,斜刺0.5-0.8寸。

局部酸胀,针感可扩散至肋间。

不可深刺,以防造成气胸。

【艾灸方法】艾炷灸3-7壮;或艾条灸5-15分钟。

治疗慢性肝炎的穴位及指压法治疗肝炎,恢复肝功能的穴道是第9、10胸椎中间左右一厘米的“肝俞穴”和肝俞正下方的“胆俞穴”以及第2、3腰椎中央左右一厘米的“肾俞穴”。

这些穴道指压时由上而下,一面吐气一面强压6秒钟,每回压5次,每天压5回。

• [定位]

在脊柱区,第10胸椎棘突下,后正中线旁开1.5寸。

• [功效]

清热化湿,疏肝利胆。

• [主治]

1.本经所过的肢体病症:胁肋疼痛,腋下肿。

2.头面五官病症:头痛、咽喉肿痛。

3.消化系统病症:黄疸、口苦、舌干、呕吐、饮食不下、胃脘及肚腹胀痛。

• [解释]

胆经“循胁里”,“过季胁”,肝胆不调,常导致脾胃疾患,故本穴能治疗胆囊炎、胆结石,黄疸,胁肋疼痛及消化系统病症。

胆热上攻则头痛,咽喉肿痛,以本穴清热利胆。

• [操作]

向脊柱斜刺0.5寸,可灸。

• [取穴] 俯伏或俯卧,于第10胸椎棘突下间,中枢穴旁开1.5寸处取穴。

针灸穴位胆俞穴说明指导书总述胆俞,经穴名。

出自《脉经》。

属足太阳膀胱经。

位于脊柱区,第10胸椎棘突下,后正中线旁开1.5寸。

在背阔肌、最长肌和髂肋肌之间,有第10肋间动、静脉后支,布有第10、11胸神经后支的皮支,深层为第10、11胸神经后支的肌支。

主治黄疸、口苦、胁痛、肺痨、潮热。

斜刺0.5-0.8寸。

1.名称胆俞穴2.别名暂无资料。

3.出处《脉经》4.隶属足太阳膀胱经5.位置位于脊柱区,第10胸椎棘突下,后正中线旁开1.5寸6.主治黄疸、口苦、胁痛、肺痨、潮热7.功能疏肝利胆,养阴清热。

8.操作斜刺0.5- 0.8寸9.主要配伍配商阳穴、小肠俞穴治口干10.定位位于脊柱区,第10胸椎棘突下,后正中线旁开1.5寸。

11.解剖在背阔肌、最长肌和髂肋肌之间。

有第10肋间动、静脉后支。

布有第10、11胸神经后支的皮支,深层为第10、11胸神经后支的肌支。

12.名词释义胆,指胆腑。

本穴内应胆,为胆气输注之处,是治胆疾之重要腧穴,故名。

13.功能作用疏肝利胆,养阴清热。

14.详细主治1、黄疸、口苦、胁痛等肝胆病证。

2、肺痨、潮热。

15.详细操作俯伏或俯卧,于第十胸椎棘突下间中枢穴旁开1.5寸处取穴。

斜刺0.5- 0.8寸。

直刺和向外斜刺易经肋间隙刺穿胸膛,造成气胸。

艾炷灸3-5壮,或艾条灸10-15分钟。

16.临床运用1、现代常用于治疗胆裹炎、黄疸、呕吐、食道狭窄、急慢性肝炎、胆道蛔虫症、胃炎、淋巴结核、腋窝淋巴腺炎、肋间神经痛、喉头炎、胸膜炎、高血压等。

2、现代研究,胆俞和肝俞相近,肝胆相表里,故其功能亦近似。

对胃肠功能的影响,针刺胆俞对肠功能障碍者,可使功能正常化。

对胃、十二指肠溃疡的胃液有调整作用,使总酸度及游离酸多趋向正常化。

对胆囊的影响也很明显针刺胆俞可使免疫功能增强,可使巨噬细胞吞噬功能加强。

17.配伍1、配期门穴、章门穴、行间穴、丘墟穴、涌泉穴、支沟穴治胸胁痛。

2、配上脘穴、肝俞穴、脾俞穴治黄疸。

【董氏奇穴】一一部位:胆穴

部位:在中指第一节两侧中点。

主治:心惊、小儿夜哭。

取穴:当中指第一节两侧之中点,共二穴。

手术:以三棱针扎出血。

取穴:当中指第一节两侧之中点,共二穴。

手术:以三棱针扎出血。

穴位定位

[诠解发挥]

穴名阐释:董师认为此穴能治胆虚心惊及小儿夜哭,故名之为胆穴。

定位及取穴:胆穴位于阳掌中指第一- 节大侧、小侧中点各穴,取穴仍采用二分点法。

五分针,针一分至二分。

现代解剖:血管:指掌侧及背侧固有动脉形成之血管网。

神经:桡神经与正中神经之分支指背侧固有神经。

肌肉:蚓状肌,骨间肌。

维杰新用:治膝痛极效。

解说及发挥:

1.胆穴治疗小儿夜哭、心惊甚效。

2.本穴位于中指心包经上,治疗膝痛极特效(胃与包络通,治膝之理同内关)。

3.心包经之穴位皆有安神强心作用,心包与胃通,胃不和则卧不安,故治上病。

4.胆虚易不眠,透过心与胆通,尚能治疗胆虚之小儿夜哭及心惊。

5.董师在手术中说:“以三棱针扎出血。

”实则以毫针针之即有效,常见老师以毫针治疗诸病。

引申:本穴主治之病小儿夜哭、心惊,有认为与胆有关,其意亦通。

实系肝气之病,心包与肝,手足厥阴经同名经相通,故能治之。

心包与肝同名经相通,故亦善治膝痛,盖膝为筋之腑,古人治膝痛之穴以太冲、行间为主,阳陵泉亦治之,皆与筋有关。

包络与胃通,胃经通过膝眼,治膝亦同内关。

胆俞穴的准确穴位图及作用文章摘要:胆俞穴属足太阳膀胱经,针灸穴位,此穴有外散胆腑之热之作用功效。

经常按摩胆俞穴对治疗黄疸,口苦,呕吐,胁痛,惊悸,胸腹胀满,骨蒸潮热,及肝火,胆囊炎,胃炎,肋间神经胆俞(Dǎnshū)【所属经络】足太阳膀胱经【国际代码】BL19【特定穴】胆之背俞穴胆俞穴位描述第10胸椎棘突下,旁开1.5寸。

共2穴(按身体对称轴对称,左右各l穴)。

【胆俞穴名解】胆,胆腑也。

俞,输也。

胆俞名意指胆腑的阳热风气由此外输膀胱经。

胆俞穴的准确穴位图【定位】在背部,第10胸椎棘突下,旁开1.5寸。

胆俞穴属足太阳膀胱经,针灸穴位,此穴有外散胆腑之热之作用功效。

经常按摩胆俞穴对治疗黄疸,口苦,呕吐,胁痛,惊悸,胸腹胀满,骨蒸潮热,及肝火,胆囊炎,胃炎,肋间神经痛等相关疾病有特效。

胆俞穴位于背部,当第十胸椎棘突下,旁开1.5寸处。

【取穴法】第1步:俯卧位或正坐位;第2步:在上臂自然下垂时贴于胸侧壁时确定肩胛下角;第3步:从两侧肩胛下角连线与后正中线相交处所在椎体为第7胸椎;第4步:从第7胸椎棘突垂直向下推3个椎体棘突即是第10胸椎棘突;第5步:在第10胸椎棘突下有一凹陷,此凹陷旁开2横指(食指、中指并拢,以中指近端指间关节横纹水平的二指宽度为1.5寸),即为本穴。

【主治病症】①黄疸、口苦、胁痛等肝胆疾患;②肺痨,潮热;③胸膜炎;④高血压。

胆俞穴的作用①黄疸,口苦,胁痛等肝胆疾患:②肺痨,潮热。

现代常用于治疗胆囊炎、胆石症、急慢性肝炎、胃炎、消化道溃疡、肋间神经痛等。

配日月治疗胁肋疼痛:配公孙、至阳、委中、神门、小肠俞治疗黄疸。

【胆俞穴的可治病症】1、消化系统疾病:黄疸,口苦,胆囊炎,肝炎,胃炎,溃疡病,呕吐,食道狭窄;2、精神神经系统疾病:胁痛,肋间神经痛,失眠,癔病;3、外科系统疾病:胆石症,胆道蛔虫症,胸膜炎;4、其它:肺痨,潮热,高血压等。

【胆俞穴的人体穴位配伍】1、配膈俞,治贫血、肺痨;配内关、阳陵泉,治胆道蛔虫症;2、配肝俞、至阳、足三里、三阴交、太冲,治急性传染性肝炎。