经络腧穴各论-胆

- 格式:ppt

- 大小:2.29 MB

- 文档页数:39

• [定位]

在脊柱区,第10胸椎棘突下,后正中线旁开1.5寸。

• [功效]

清热化湿,疏肝利胆。

• [主治]

1.本经所过的肢体病症:胁肋疼痛,腋下肿。

2.头面五官病症:头痛、咽喉肿痛。

3.消化系统病症:黄疸、口苦、舌干、呕吐、饮食不下、胃脘及肚腹胀痛。

• [解释]

胆经“循胁里”,“过季胁”,肝胆不调,常导致脾胃疾患,故本穴能治疗胆囊炎、胆结石,黄疸,胁肋疼痛及消化系统病症。

胆热上攻则头痛,咽喉肿痛,以本穴清热利胆。

• [操作]

向脊柱斜刺0.5寸,可灸。

• [取穴] 俯伏或俯卧,于第10胸椎棘突下间,中枢穴旁开1.5寸处取穴。

倪海厦人纪针灸015(胆经)二十九:足少阳胆经肝藏血,心主血,脾统血有人把b看成d,是小时候不断吐,把胆翻过来了,视物倒置。

口苦,呕吐,都是胆问题。

瞳子髎:第一个穴道1、足太阳膀胱经的经热(靠近睛明穴),眼睛内外眦,下正中,上正中生白翳2、胆经问题,靠近瞳子髎3、足阳明胃经的湿热(靠近承泣)4、胆经问题(上面下来是阳白穴)瞳子髎又称太阳穴太阳穴下针,差不多5分就到了,一般放血用。

(眼睛红肿,角膜炎)听会:直下针。

张口取穴(耳门,听宫,听会都张口取穴)上关:又名“客主人”,耳前高骨(颧弓),张口下方为下关,上方为上关。

颔厌穴:头维穴下一寸靠近耳朵后边的是三焦经。

在外面一圈,这一整侧都属于胆经。

正中央是督脉。

旁开1.5寸是膀胱经再往外侧通通是胆经(除了耳朵后面的三焦经)曲鬓:耳前鬓角发际后缘的垂线与耳尖水平线交点处。

越靠近耳朵的地方越治疗耳朵,越靠近头部的地方越治疗头痛,找压痛点。

一般穴都有脉在旁边,或在骨缝中间,用指甲把血管拨开再下针。

率谷:耳尖直入发际1.5寸,角孙直上方。

偏头痛很有名的治疗:太阳透率谷用3寸针,先扎到瞳子髎,把针提到皮层,用手摸到率谷。

把皮拉起来,一点点透过去,如果透对了,透过去就不痛了。

透针之前,先在对侧合谷下一针,(会有麻醉效果)早上来,不痛,回去,痛的时候再来,生病时下针最好的时机。

如果手头没有针,用手按,沿着太阳穴往率谷方向按。

阳白:眉毛上方,(瞳孔直上),眉毛跟发际中间。

阳白透鱼腰:把皮肤拉起来,阳白刺进去,刺到眉毛的中间(鱼腰),治疗近视,视物不明,或眼睛痛,白内障。

头临泣:头顶直上入前发际0.5寸。

迎风流泪,瞳孔直上入入前发际0.5寸。

本神内侧。

脑空:头后面大部分治疗头痛,头昏,晕眩的穴道。

头前面治眼科的穴,因为胆经络到眼睛的上方。

风池穴:耳后骨与大筋之间,最凹的地方。

(与风府相平)。

病人趴着,下风池穴下针时,先用一只手,按到颧髎,另一只手按风池。

假想一条线,下右边凤池,针是对着左边颧髎。

针灸推拿胆经穴汇报人:日期:•针灸推拿胆经穴概述•针灸推拿胆经穴理论基础•针灸推拿胆经穴操作技巧目录•针灸推拿胆经穴适应症与禁忌症•针灸推拿胆经穴临床应用•针灸推拿胆经穴研究进展与展望01针灸推拿胆经穴概述针灸推拿胆经穴是一种通过刺激胆经上的特定穴位,以调节胆腑功能、治疗相关疾病的中医治疗方法。

定义针灸推拿胆经穴可促进胆汁分泌,改善胆道收缩和舒张功能,缓解胆囊炎、胆结石等胆腑疾病的症状,提高患者生活质量。

作用定义与作用胆经穴位主要分布在头部、躯干和下肢,共44个穴位。

各穴位具有不同的功能,如促进胆汁分泌、缓解疼痛、调节情志等。

胆经穴位分布与功能功能分布针灸推拿胆经穴的起源可追溯到古代中医经典《黄帝内经》,其中详细描述了胆经的穴位和功能。

起源随着中医的不断发展和完善,针灸推拿胆经穴逐渐成为一种独特的中医治疗方法,广泛应用于临床实践。

发展现代医学对针灸推拿胆经穴进行了大量研究,证实其具有确切的疗效和安全性,为临床治疗提供了有力支持。

现代研究针灸推拿胆经穴发展历程02针灸推拿胆经穴理论基础经络系统与脏腑关系人体内有十二经脉、奇经八脉等经络系统,它们纵横交错,沟通表里,贯穿上下,形成了一个有机整体。

脏腑关系脏腑是人体内脏的总称,包括心、肝、脾、肺、肾等五脏和胆、胃、小肠、大肠、膀胱等六腑。

脏腑之间通过经络系统相互联系,相互影响。

针灸是一种通过刺激穴位来调节人体经络系统,进而调节脏腑功能的治疗方法。

针灸通过刺激穴位,激发人体自身的调节能力,达到治疗疾病的目的。

针灸原理推拿是一种通过手法作用于人体表面,以调节人体内部功能的治疗方法。

推拿通过手法刺激皮肤、肌肉、骨骼等组织,促进血液循环,缓解肌肉紧张,改善局部代谢,达到治疗疾病的目的。

推拿原理针灸推拿基本原理胆经穴位特性胆经是人体十二经脉之一,主要分布在头面部、躯干和下肢外侧。

胆经穴位具有疏通胆腑、调节情志、促进消化等作用。

胆经穴位作用胆经穴位可以治疗头痛、目赤、胁痛、口苦、呕吐、失眠等病症。

胆经44个穴位详解中医是我国传统文化之一,而经络穴位在我们的医疗或日常养生中广泛使用。

本文提供胆经44个穴位详解,以供大家参考选用。

瞳子髎穴拼音:tónɡzǐliào拼音别名:太阳穴,前关穴,后曲穴别名解析:(1)瞳子髎。

瞳子,指眼珠中的黑色部分,为解析肾水所主之处,此指穴内物质为肾水特征的寒湿水气。

髎,孔隙也。

该穴名意指穴外天部的寒湿水气在此汇集后冷降归地。

本穴为胆经头面部的第一穴,胆及其所属经脉主半表半里,在上焦主降,在下焦主升,本穴的气血物质即是汇集头面部的寒湿水气后从天部冷降至地部,冷降的水滴细小如从孔隙中散落一般,故名。

(2)太阳。

太,大也。

阳,天部的阳气也。

太阳穴名意指穴内物质为天部之气。

本穴为胆经第一穴,位处头面的天部,而胆经气血所处为半表半里,胆经体内经脉无物外传本穴,穴内气血为空虚之状,穴外的天部之气因而汇入本穴,本穴物质来自天之上部,故名太阳穴。

(3)前关。

前,与后相对,指人头面的前面部分,前为阴、后为阳,此指穴内气血为寒湿之性。

关,关卡也。

前关名意指穴内的寒湿水气被关卡于内,不得吸热外行。

理同瞳子髎名解。

(4)后曲。

后,与前相对,指人头面的后面部分,后为阳、前为阴,此指穴内气血为阳热之性。

曲,隐秘也。

后曲名意指穴内外散的阳热之气隐而不见。

本穴物质为穴外天部的寒湿水气汇集而成,气血的运行变化主要是散热冷降,而在穴内同时进行的吸热蒸发则如隐而不见,故名后曲。

(5)手太阳手足少阳之会。

由穴外汇集本穴的气血物质主要为手太阳经上行外散的阳热之气、手少阳经向外飘散的湿冷之气,故本穴为手太阳手足少阳之会。

意义:穴外天部的寒湿水气在此汇集穴内后冷降归意义地。

运行:大部分寒湿水气散热后化雨冷降地部,小部运行分循胆经下传于听会穴。

气血:气血物质为天部的寒湿水气。

气血关联:手太阳,手、足少阳之会。

关联取穴:瞳子髎穴位于面部,眼睛外侧一厘米处(目取穴外眦旁,当眶外侧缘处)。

解剖解剖:有眼轮匝肌,深层为颞肌;当颧眶动、静脉分布处;布有颧面神经和颧颞神经,面神经的额颞支。

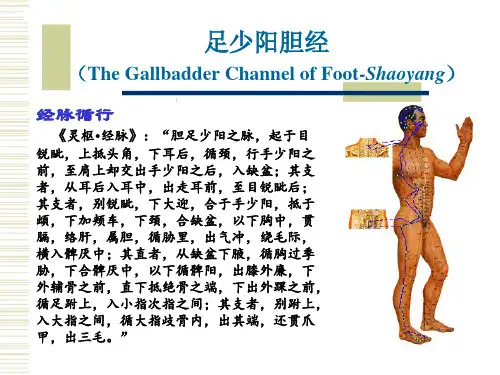

针灸穴名解(胆经)胆、足少阳之脉《灵枢经◎经脉篇》:“胆、足少阳经之脉,起于目锐眦,上抵头角,下耳后,循经行手少阳之前,至肩上却交出手少阳之后,入缺盆。

其支者,从耳后入耳中,出走耳前,至目锐眦后,其支者,别锐眦下大迎,合于手少阳,抵于(出页),下加颊车。

下颈,合缺盆。

以下胸中,贯膈,络肝,属胆,循胁里、出气街,绕毛际,横入髀厌中,其直者,从缺盆下腋,循胸过季胁,下合髀厌中,以下循髀阳,出膝外廉,下外辅骨之前,直下抵绝骨之端。

下出外踝之前,循足跗上,入小指次指之间,循小指次指出其端。

(补八字)其支者,别跗上,入大指之间,循大指歧骨内,出其端。

还贯爪甲,出三毛。

”瞳子髎Tóng zǐ liáo目之精华在瞳子,故称目珠为瞳子。

穴在目外角,骨隙中,因名“瞳子髎”,一名“太阳”,又名“前关”。

为手太阳手少阳及足少阳三脉之会穴。

治青盲、目翳、风泪、眦□、头痛、喉闭等症。

《道藏》:“目,童子也;童子心神也”。

[定位]在面部,目外眦旁,当眶外侧缘处。

[解剖]有眼轮匝肌,深层为颞肌;当颧眶动、静脉分布处;布有颧面神经和颧颞神经,面神经的额颞支。

[主治]头痛,目赤,目痛,怕光羞明,迎风流泪,远视不明,内障,目翳。

[配伍]配合谷、临泣、睛明治目生内障;配少泽治妇人乳肿;配养老、肝俞、光明、太冲、治疗视物昏花。

[刺灸法]向后刺或斜刺0.3-0.5寸;或用三棱针点刺出血。

[附注]手太阳,手、足少阳之会。

听会本穴之上有和髎、耳门、听会,本穴与之挨近。

故本穴为司听之汇,而名“听会”。

治口喎、耳聋、齿痛、瘈瘲等症。

[定位]在面部,当耳屏间切迹的前方,下颌骨髁突的后缘,张口有凹陷处。

[解剖]有颞浅动脉耳前支,深部为颈外动脉及面后静脉;布有耳大神经,皮下为面神经。

[主治]耳鸣,耳聋,流脓,齿痛,下颌脱臼,口眼喎斜,面痛,头痛。

[配伍]配颊车、地仓治中风口眼歪斜;配迎香治耳聋气痞;配耳门、听宫治下颌关节炎。

[刺灸法]直刺0.5寸;可灸。