多跨静定梁的内力分析

- 格式:pdf

- 大小:349.98 KB

- 文档页数:17

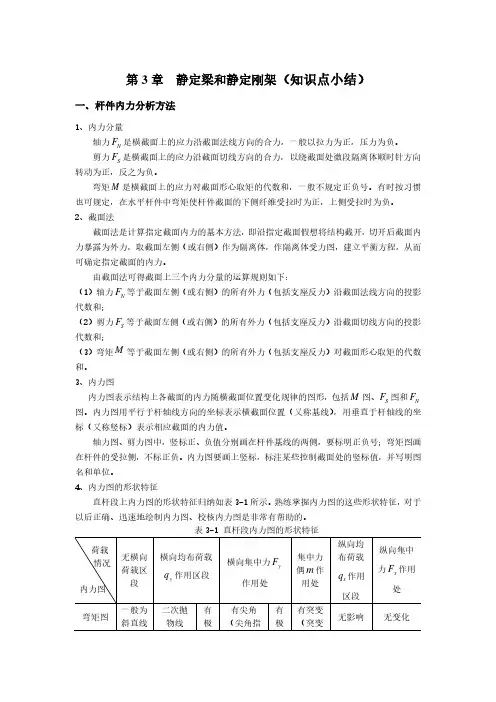

第3章 静定梁和静定刚架(知识点小结)一、杆件内力分析方法1、内力分量轴力N F 是横截面上的应力沿截面法线方向的合力,一般以拉力为正,压力为负。

剪力S F 是横截面上的应力沿截面切线方向的合力,以绕截面处微段隔离体顺时针方向转动为正,反之为负。

弯矩M 是横截面上的应力对截面形心取矩的代数和,一般不规定正负号。

有时按习惯也可规定,在水平杆件中弯矩使杆件截面的下侧纤维受拉时为正,上侧受拉时为负。

2、截面法截面法是计算指定截面内力的基本方法,即沿指定截面假想将结构截开,切开后截面内力暴露为外力,取截面左侧(或右侧)作为隔离体,作隔离体受力图,建立平衡方程,从而可确定指定截面的内力。

由截面法可得截面上三个内力分量的运算规则如下:(1)轴力N F 等于截面左侧(或右侧)的所有外力(包括支座反力)沿截面法线方向的投影代数和;(2)剪力S F 等于截面左侧(或右侧)的所有外力(包括支座反力)沿截面切线方向的投影代数和;(3)弯矩M 等于截面左侧(或右侧)的所有外力(包括支座反力)对截面形心取矩的代数和。

3、内力图内力图表示结构上各截面的内力随横截面位置变化规律的图形,包括M 图、S F 图和N F 图。

内力图用平行于杆轴线方向的坐标表示横截面位置(又称基线),用垂直于杆轴线的坐标(又称竖标)表示相应截面的内力值。

轴力图、剪力图中,竖标正、负值分别画在杆件基线的两侧,要标明正负号;弯矩图画在杆件的受拉侧,不标正负。

内力图要画上竖标,标注某些控制截面处的竖标值,并写明图名和单位。

4、内力图的形状特征直杆段上内力图的形状特征归纳如表3-1所示。

熟练掌握内力图的这些形状特征,对于以后正确、迅速地绘制内力图、校核内力图是非常有帮助的。

5、区段叠加法作M图对承受横向荷载作用的任意结构中直杆段,都可采用区段叠加法作其弯矩图:先采用截面法求出该段两个杆端截面弯矩值并将其连以一虚线,然后以此虚线为基线,叠加相应简支梁在跨间相应荷载作用下的弯矩图,如图3-1所示。

分析多跨静定梁的步骤

计算多跨静定梁的步骤可归纳为以下三步:

(1)先对结构进行几何组成分析,按几何组成分析中刚片的选取次序确定基本部分和附属部分,作出层次图。

(2)根据所作层次图,从上层向下层依次取研究对象,计算各梁的约束力。

(3)按照作单跨梁内力图的方法,分别作出各梁段的内力图,然后再按原顺序连接在一起,即得多跨静定梁的内力图。

例题作如图(a.所示多跨静定梁的剪力图和弯矩图。

解:(1)进行几何组成分析并作层次图。

选地基为刚片Ⅰ,ABE 梁为刚片

Ⅱ,FCD 梁为刚片Ⅲ。

几何组成分析如下:

作层次图如图(b.所示

(2)计算约束力。

先取EF 梁为研究对象,再取FCD 梁为研究对象,后取ABE 梁为研究对象。

例题图(c.所示为各梁段的受力图。

应用平衡条件依次求出各梁的约束力。

求解过程这里不再详述。

将所求得的各约束反力值标在受力图中。

(3)作内力图。

根据各梁的荷载及约束力情况,分别画出各梁段的剪力图和弯矩图,最后分别把它们按原顺序连在一起。

多跨静定梁的剪力图和弯矩图如图(d.、(e.所示。

例题图。

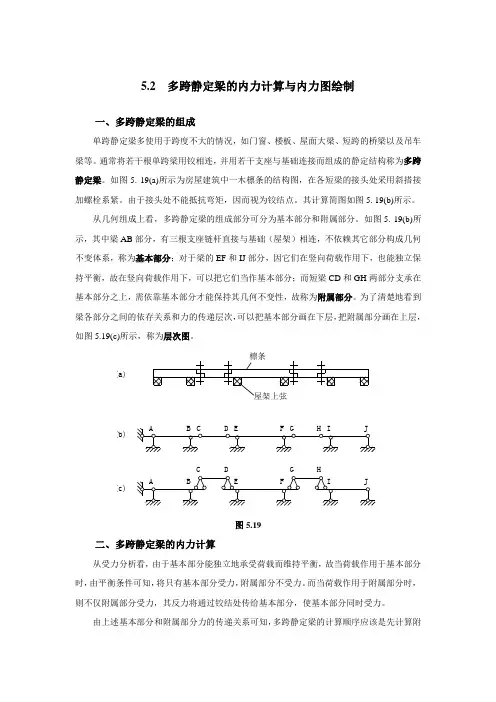

5.2 多跨静定梁的内力计算与内力图绘制一、多跨静定梁的组成单跨静定梁多使用于跨度不大的情况,如门窗、楼板、屋面大梁、短跨的桥梁以及吊车梁等。

通常将若干根单跨梁用铰相连,并用若干支座与基础连接而组成的静定结构称为多跨静定梁。

如图5. 19(a)所示为房屋建筑中一木檩条的结构图,在各短梁的接头处采用斜搭接加螺栓系紧。

由于接头处不能抵抗弯矩,因而视为铰结点。

其计算简图如图5. 19(b)所示。

从几何组成上看,多跨静定梁的组成部分可分为基本部分和附属部分。

如图5. 19(b)所示,其中梁AB 部分,有三根支座链杆直接与基础(屋架)相连,不依赖其它部分构成几何不变体系,称为基本部分;对于梁的EF 和IJ 部分,因它们在竖向荷载作用下,也能独立保持平衡,故在竖向荷载作用下,可以把它们当作基本部分;而短梁CD 和GH 两部分支承在基本部分之上,需依靠基本部分才能保持其几何不变性,故称为附属部分。

为了清楚地看到梁各部分之间的依存关系和力的传递层次,可以把基本部分画在下层,把附属部分画在上层,如图5.19(c)所示,称为层次图。

BCDEFG H I(f)(g)AB CD E F GHA BCDE F GHII(a)(b)(c)(d)(e)ABCDEF GHIA B C D E F G H I JABCD EFG H IJ檩条屋架上弦图5.19二、多跨静定梁的内力计算从受力分析看,由于基本部分能独立地承受荷载而维持平衡,故当荷载作用于基本部分时,由平衡条件可知,将只有基本部分受力,附属部分不受力。

而当荷载作用于附属部分时,则不仅附属部分受力,其反力将通过铰结处传给基本部分,使基本部分同时受力。

由上述基本部分和附属部分力的传递关系可知,多跨静定梁的计算顺序应该是先计算附属部分,后计算基本部分。

计算附属部分时,应先从附属程度最高的部分算起;计算基本部分时,把计算出的附属部分的约束力反其方向,作为荷载作用于基本部分。

多跨铰接连续静定梁内力分析第1跨内力分析:R Bi =qL i *[1-(A i /L i )2]/2-P i *(A i /L i ),i=1 M i =qL i 2*[1-(A i /L i )2]2/8,i=1 第2跨内力分析: P i =R Bi-1,i=2R Bi =qL i *[1-(A i /L i )2]/2-P i *(A i /L i ),i=2M i =qL i 2*[1-(A i /L i )2]2/8-P i *A i *[1-(1+(A i /L i ))2/2+A i /L i ],i=2 M A2=-(P i *A i +qA i 2/2),(i=2) 第3跨内力分析:P i =R Bi-1,i=3R Bi =qL i *[1-(A i /L i )2]/2-P i *(A i /L i ),i=3M i =qL i 2*[1-(A i /L i )2]2/8-P i *A i *[1-(1+(A i /L i ))2/2+A i /L i ],i=3 M A3=-(P i *A i +qA i 2/2),(i=3) 第4跨内力分析:P i =R Bi-1,i=4R Bi =qL i *[1-(A i /L i )2]/2-P i *(A i /L i ),i=4M i =qL i 2*[1-(A i /L i )2]2/8-P i *A i *[1-(1+(A i /L i ))2/2+A i /L i ],i=4 M A4=-(P i *A i +qA i 2/2),(i=4) 第5跨内力分析: P i =R Bi-1,i=5R Bi =qL i *[1-(A i /L i )2]/2-P i *(A i /L i ),i=5M i =qL i 2*[1-(A i /L i )2]2/8-P i *A i *[1-(1+(A i /L i ))2/2+A i /L i ],i=5 M A5=-(P i *A i +qA i 2/2),(i=5) 第6跨内力分析: P i =R Bi-1,i=6R Bi =qL i *[1-(A i /L i )2]/2-P i *(A i /L i ),i=6M i =qL i 2*[1-(A i /L i )2]2/8-P i *A i *[1-(1+(A i /L i ))2/2+A i /L i ],i=6 M A6=-(P i *A i +qA i 2/2),(i=6) 第7跨内力分析: P i =R Bi-1,i=7R Bi =qL i *[1-(A i /L i )2]/2-P i *(A i /L i ),i=7M i =qL i 2*[1-(A i /L i )2]2/8-P i *A i *[1-(1+(A i /L i ))2/2+A i /L i ],i=7 M A7=-(P i *A i +qA i 2/2),(i=7) 第8跨内力分析: P i =R Bi-1,i=8R Bi =qL i *[1-(A i /L i )2]/2-P i *(A i /L i ),i=8M i =qL i 2*[1-(A i /L i )2]2/8-P i *A i *[1-(1+(A i /L i ))2/2+A i /L i ],i=8 M A8=-(P i *A i +qA i 2/2),(i=8) 第9跨内力分析: P i =R Bi-1,i=9R Bi =qL i *[1-(A i /L i )2]/2-P i *(A i /L i ),i=9M i =qL i 2*[1-(A i /L i )2]2/8-P i *A i *[1-(1+(A i /L i ))2/2+A i /L i ],i=9 M A9=-(P i *A i +qA i 2/2),(i=9)第10跨内力分析: P i =R Bi-1,i=10R Bi =qL i *[1-(A i /L i )2]/2-P i *(A i /L i ),i=10M i =qL i 2*[1-(A i /L i )2]2/8-P i *A i *[1-(1+(A i /L i ))2/2+A i /L i ],i=10 M A10=-(P i *A i +qA i 2/2),(i=10)希望以上资料对你有所帮助,附励志名言3条: 1、理想的路总是为有信心的人预备着。