外国小说欣赏

- 格式:doc

- 大小:32.00 KB

- 文档页数:3

高中语文外国小说欣赏_基础知识归纳第一单元◇《桥边的老人》——选自《海明威短篇小说选》海明威,美国小说家,“新闻体”小说的创始人。

一向以文坛硬汉著称,是美利坚民族的精神丰碑。

《老人与海》1954年荣获诺贝尔文学奖。

《太阳照样升起》描写了在欧洲参战的青年流落巴黎街头的生活情景,成为“迷惘的一代”的代表作,他也因此成为“迷惘的一代”的代表作家。

代表作品有《永别了,武器》《丧钟为谁而鸣》《老人与海》《伊甸园》《死在午后》《第五纵队?西班牙大地》等中长篇小说。

“冰山原则”是海明威提出的一种文学创作理论。

指的是人的语言对于人的思想的表达就好像冰山一样,只有八分之一在水面上,另外八分之七在水下。

意思是说人的语言是不足以表达思想的,也没必要写得太过直露。

简洁的文字、鲜明的形象、丰富的情感和深刻的思想是构成“冰山原则”的四个基本要素。

文字和形象是所谓的“八分之一”,而情感和思想是所谓的“八分之七”。

这种理论在海明威的作品中显得尤为突出。

《老人与海》简介:这是一场人与自然搏斗的惊心动魄的悲剧。

老人每取得一点胜利都付出了惨重的代价,最后遭到无可挽救的失败。

但是,从另外一种意义上来说,他又是一个胜利者。

因为,他不屈服于命运,无论在怎么艰苦卓绝的环境里,他都凭着自己的勇气、毅力和智慧进行了奋勇的抗争。

大马林鱼虽然没有保住,但他却捍卫了“人的灵魂的尊严”,显示了“一个人的能耐可以到达什么程度”,是一个胜利的失败者,一个失败的英雄。

这样一个“硬汉子”形象,正是典型的海明威式的小说人物。

在20世纪30年代以后发表的一些短篇小说里,海明威描写了一些拳击师、斗牛士、猎人等形象,在这些下层人物身上,他塑造了一种百折不挠、坚强不屈、敢于面对暴力和死亡的“硬汉子”性格,《老人与海》中桑地亚哥的形象就是这种性格的发展与升华。

小说中的大海和鲨鱼象征着与人作对的社会与自然力量,而老人在与之进行的殊死搏斗中,表现了无与伦比的力量和勇气,不失人的尊严,虽败犹荣,精神上并没有被打败。

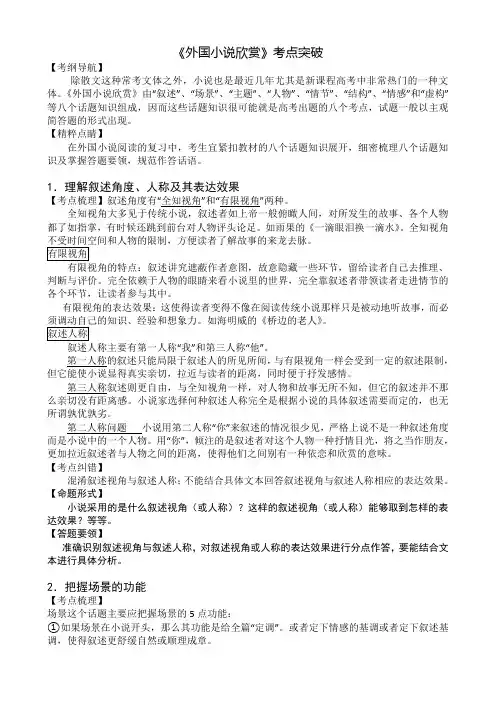

《外国小说欣赏》考点突破【考纲导航】除散文这种常考文体之外,小说也是最近几年尤其是新课程高考中非常热门的一种文体。

《外国小说欣赏》由“叙述”、“场景”、“主题”、“人物”、“情节”、“结构”、“情感”和“虚构”等八个话题知识组成,因而这些话题知识很可能就是高考出题的八个考点,试题一般以主观简答题的形式出现。

【精粹点睛】在外国小说阅读的复习中,考生宜紧扣教材的八个话题知识展开,细密梳理八个话题知识及掌握答题要领,规范作答话语。

1.理解叙述角度、人称及其表达效果【考点梳理】叙述角度有“全知视角”和“有限视角”两种。

全知视角大多见于传统小说,叙述者如上帝一般俯瞰人间,对所发生的故事、各个人物都了如指掌,有时候还跳到前台对人物评头论足。

如雨果的《一滴眼泪换一滴水》。

全知视角判断与评价。

完全依赖于人物的眼睛来看小说里的世界,完全靠叙述者带领读者走进情节的各个环节,让读者参与其中。

有限视角的表达效果:这使得读者变得不像在阅读传统小说那样只是被动地听故事,而必。

“我”和第三人称“他”。

第一人称的叙述只能局限于叙述人的所见所闻,与有限视角一样会受到一定的叙述限制,但它能使小说显得真实亲切,拉近与读者的距离,同时便于抒发感情。

第三人称叙述则更自由,与全知视角一样,对人物和故事无所不知,但它的叙述并不那么亲切没有距离感。

小说家选择何种叙述人称完全是根据小说的具体叙述需要而定的,也无所谓孰优孰劣。

第二人称问题小说用第二人称“你”来叙述的情况很少见,严格上说不是一种叙述角度而是小说中的一个人物。

用“你”,倾注的是叙述者对这个人物一种抒情目光,将之当作朋友,更加拉近叙述者与人物之间的距离,使得他们之间别有一种依恋和欣赏的意味。

【考点纠错】混淆叙述视角与叙述人称;不能结合具体文本回答叙述视角与叙述人称相应的表达效果。

【命题形式】小说采用的是什么叙述视角(或人称)?这样的叙述视角(或人称)能够取到怎样的表达效果?等等。

【答题要领】准确识别叙述视角与叙述人称,对叙述视角或人称的表达效果进行分点作答,要能结合文本进行具体分析。

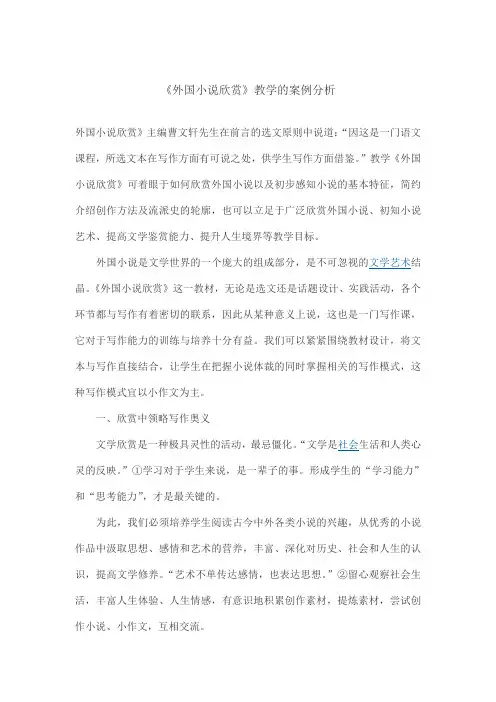

《外国小说欣赏》教学的案例分析外国小说欣赏》主编曹文轩先生在前言的选文原则中说道:“因这是一门语文课程,所选文本在写作方面有可说之处,供学生写作方面借鉴。

”教学《外国小说欣赏》可着眼于如何欣赏外国小说以及初步感知小说的基本特征,简约介绍创作方法及流派史的轮廓,也可以立足于广泛欣赏外国小说、初知小说艺术、提高文学鉴赏能力、提升人生境界等教学目标。

外国小说是文学世界的一个庞大的组成部分,是不可忽视的文学艺术结晶。

《外国小说欣赏》这一教材,无论是选文还是话题设计、实践活动,各个环节都与写作有着密切的联系,因此从某种意义上说,这也是一门写作课,它对于写作能力的训练与培养十分有益。

我们可以紧紧围绕教材设计,将文本与写作直接结合,让学生在把握小说体裁的同时掌握相关的写作模式,这种写作模式宜以小作文为主。

一、欣赏中领略写作奥义文学欣赏是一种极具灵性的活动,最忌僵化。

“文学是社会生活和人类心灵的反映。

”①学习对于学生来说,是一辈子的事。

形成学生的“学习能力”和“思考能力”,才是最关键的。

为此,我们必须培养学生阅读古今中外各类小说的兴趣,从优秀的小说作品中汲取思想、感情和艺术的营养,丰富、深化对历史、社会和人生的认识,提高文学修养。

“艺术不单传达感情,也表达思想。

”②留心观察社会生活,丰富人生体验、人生情感,有意识地积累创作素材,提炼素材,尝试创作小说、小作文,互相交流。

(一)从获奖作家的视角来探索写作的奥义艺术个性与技巧的再生。

“由于他严谨的艺术才能,使俄罗斯古典传统在散文中得到继承”,这是1933年俄国作家蒲宁获诺贝尔文学奖的理由。

于学生而言,拥有充沛的知识是写作的必备武器。

但在写作中,强调知识的积累不是惟一的门路,更重要的是要有广阔的视野。

“为了表扬他的作品,这些作品兼具有对时代广阔的透视和塑造人物的细腻技巧,并有助于德国文学的振兴。

”这是1972年德国作家伯尔获诺贝尔文学奖的理由,或许对现在的莘莘学子会有些启发。

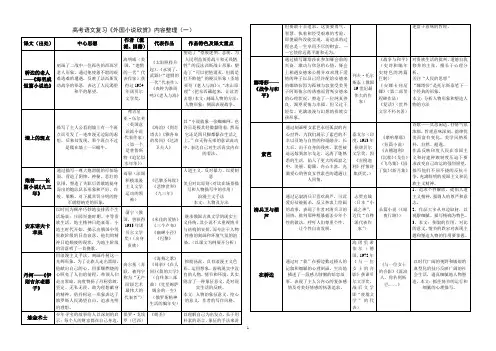

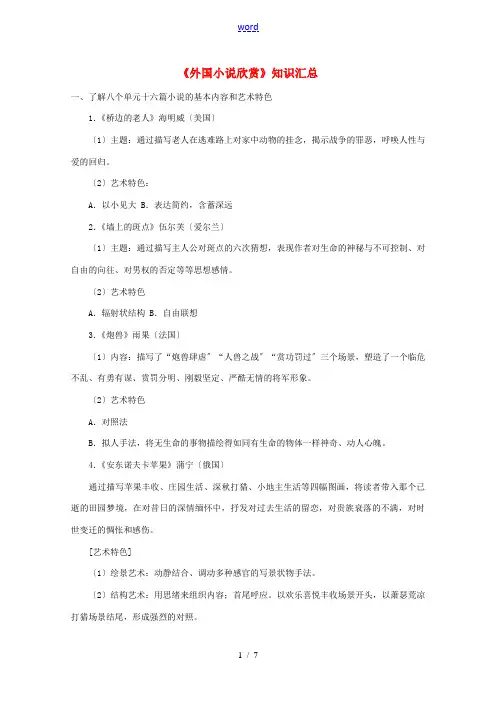

了解《外国小说欣赏》的知识体系作者世界学生世界研究者抽象出来的世界人物1.《桥边的老人》海明威(美国)(1)主题:通过描述老人在逃难路上对家中动物的挂念,揭露战争的罪恶,呼唤人性与爱的回归。

(2)艺术特色:A.以小见大B.叙述简约,含蓄深远2.《墙上的斑点》伍尔芙(爱尔兰)(1)主题:通过描述主人公对斑点的六次猜想,表现作者对生命的神秘与不可控制、对自由的向往、对男权的否定等等思想情感。

(2)艺术特色A.辐射状结构B.自由联想3.《炮兽》雨果(法国)(1)内容:描述了“炮兽肆虐”“人兽之战”“赏功罚过”三个场景,塑造了一个临危不乱、有勇有谋、奖惩分明、坚毅坚定、严酷无情的将军形象。

(2)艺术特色A.对照法B.拟人手法,将无生命的事物描画得犹如有生命的物体一样神奇、动人心魄。

4.《安东诺夫卡苹果》蒲宁(俄国)通过描述苹果丰收、庄园生活、暮秋狩猎、小地主生活等四幅图画,将读者带入那个已逝的田园梦境,在对旧日的深情缅怀中,抒发对过去生活的迷恋,对贵族衰落的不满,对时世变迁的难过和感伤。

【艺术特色】(1)绘景艺术:动静结合、调动多种感官的写景状物手法。

(2)结构艺术:用思绪来组织内容;首尾呼应。

以欢乐喜悦丰收场景开头,以萧瑟荒凉狩猎场景结尾,形成强烈的对照。

(3)象征手法:安东诺夫卡苹果象征丰收、甜美、富足的乡村生活。

5.《丹柯》高尔基(苏联)通过塑造丹柯这一勇于实践、永不言败,勇于为理想英勇献身却不计较个人得失的悲剧性英雄形象,鼓励人们去追求胜利,追求光明;同时也批判了那些懦弱、忘恩负义的人们。

【艺术特色】(1)浪漫主义手法(2)对照手法:丹柯――族人6.《炼金术士》保罗??戈埃罗(巴西)通过叙述西班牙少年圣地亚哥历经千辛万苦却最终未能找到宝藏的寻梦经历,启迪人们要想实现梦想,就需要经历一个艰苦的进程,需要勇气、智慧、执著和经受考验,需要付出代价。

同时鼓励人们要勇于为梦想打拼。

(三种人:爆米花小贩、矿工、圣地亚哥)7.《娜塔莎》列夫托尔斯泰(俄国)活泼、天真、热情、渴望受关注及胸无城府、率真个性、为爱义无反顾艺术特色:正面描述与侧面描述相结合的人物塑造方式。

《外国小说欣赏》知识汇总一、了解八个单元十六篇小说的基本内容和艺术特色1.《桥边的老人》海明威〔美国〕〔1〕主题:通过描写老人在逃难路上对家中动物的挂念,揭示战争的罪恶,呼唤人性与爱的回归。

〔2〕艺术特色:A.以小见大 B.表达简约,含蓄深远2.《墙上的斑点》伍尔芙〔爱尔兰〕〔1〕主题:通过描写主人公对斑点的六次猜想,表现作者对生命的神秘与不可控制、对自由的向往、对男权的否定等等思想感情。

〔2〕艺术特色A.辐射状结构 B.自由联想3.《炮兽》雨果〔法国〕〔1〕内容:描写了“炮兽肆虐〞“人兽之战〞“赏功罚过〞三个场景,塑造了一个临危不乱、有勇有谋、赏罚分明、刚毅坚定、严酷无情的将军形象。

〔2〕艺术特色A.对照法B.拟人手法,将无生命的事物描绘得如同有生命的物体一样神奇、动人心魄。

4.《安东诺夫卡苹果》蒲宁〔俄国〕通过描写苹果丰收、庄园生活、深秋打猎、小地主生活等四幅图画,将读者带入那个已逝的田园梦境,在对昔日的深情缅怀中,抒发对过去生活的留恋,对贵族衰落的不满,对时世变迁的惆怅和感伤。

[艺术特色]〔1〕绘景艺术:动静结合、调动多种感官的写景状物手法。

〔2〕结构艺术:用思绪来组织内容;首尾呼应。

以欢乐喜悦丰收场景开头,以萧瑟荒凉打猎场景结尾,形成强烈的对照。

〔3〕象征手法:安东诺夫卡苹果象征丰收、甜美、富足的乡村生活。

5.《丹柯》高尔基〔苏联〕通过塑造丹柯这一勇于实践、永不言败,敢于为理想英勇献身却不计较个人得失的悲剧性英雄形象,鼓励人们去追求胜利,追求光明;同时也批判了那些懦弱、忘恩负义的人们。

[艺术特色]〔1〕浪漫主义手法〔2〕对照手法:丹柯——族人6.《炼金术士》保罗•戈埃罗〔巴西〕通过表达西班牙少年圣地亚哥历经千辛万苦却最终未能找到宝藏的寻梦经历,启示人们要想实现梦想,就需要经历一个艰苦的过程,需要勇气、智慧、执著和经受考验,需要付出代价。

同时鼓励人们要敢于为梦想打拼。

〔三种人:爆米花小贩、矿工、圣地亚哥〕7.《娜塔莎》列夫托尔斯泰〔俄国〕活泼、天真、热情争强好胜、渴望受关注及胸无城府、率真个性为爱义无反顾艺术特色:正面描写与侧面描写相结合的人物塑造方法。

《外国小说欣赏》教案全集第一章:外国小说概述1.1 教学目标1.1.1 了解外国小说的起源和发展历程1.1.2 掌握外国小说基本特点和艺术手法1.1.3 培养学生的文学欣赏能力和批判思维1.2 教学内容1.2.1 外国小说的起源和发展1.2.2 外国小说的基本特点1.2.3 外国小说的艺术手法1.3 教学方法1.3.1 讲授法:讲解外国小说的起源、发展和基本特点1.3.2 案例分析法:分析具体外国小说作品的艺术手法1.3.3 小组讨论法:探讨外国小说的欣赏和批判方法1.4 教学步骤1.4.1 导入:介绍外国小说的起源和发展历程1.4.2 新课:讲解外国小说的基本特点和艺术手法1.4.3 案例分析:分析具体外国小说作品1.4.4 小组讨论:探讨外国小说的欣赏和批判方法第二章:外国小说的人物塑造2.1 教学目标2.1.1 了解外国小说人物塑造的重要性2.1.2 掌握外国小说人物塑造的方法和技巧2.1.3 培养学生的文学欣赏能力和批判思维2.2 教学内容2.2.1 外国小说人物塑造的意义2.2.2 外国小说人物塑造的方法和技巧2.2.3 外国小说人物塑造的案例分析2.3 教学方法2.3.1 讲授法:讲解外国小说人物塑造的意义和方法2.3.2 案例分析法:分析具体外国小说作品中的人物塑造2.3.3 小组讨论法:探讨外国小说人物塑造的欣赏和批判方法2.4 教学步骤2.4.1 导入:强调外国小说人物塑造的重要性2.4.2 新课:讲解外国小说人物塑造的方法和技巧2.4.3 案例分析:分析具体外国小说作品中的人物塑造2.4.4 小组讨论:探讨外国小说人物塑造的欣赏和批判方法第三章:外国小说的情节安排3.1 教学目标3.1.1 了解外国小说情节安排的重要性3.1.2 掌握外国小说情节安排的方法和技巧3.1.3 培养学生的文学欣赏能力和批判思维3.2 教学内容3.2.1 外国小说情节安排的意义3.2.2 外国小说情节安排的方法和技巧3.2.3 外国小说情节安排的案例分析3.3 教学方法3.3.1 讲授法:讲解外国小说情节安排的意义和方法3.3.2 案例分析法:分析具体外国小说作品中的情节安排3.3.3 小组讨论法:探讨外国小说情节安排的欣赏和批判方法3.4 教学步骤3.4.1 导入:强调外国小说情节安排的重要性3.4.2 新课:讲解外国小说情节安排的方法和技巧3.4.3 案例分析:分析具体外国小说作品中的情节安排3.4.4 小组讨论:探讨外国小说情节安排的欣赏和批判方法第四章:外国小说的环境描写4.1 教学目标4.1.1 了解外国小说环境描写的重要性4.1.2 掌握外国小说环境描写的方法和技巧4.1.3 培养学生的文学欣赏能力和批判思维4.2 教学内容4.2.1 外国小说环境描写的意义4.2.2 外国小说环境描写的方法和技巧4.2.3 外国小说环境描写的案例分析4.3 教学方法4.3.1 讲授法:讲解外国小说环境描写的意义和方法4.3.2 案例分析法:分析具体外国小说作品中的环境描写4.3.3 小组讨论法:探讨外国小说环境描写的欣赏和批判方法4.4 教学步骤4.4.1 导入:强调外国小说环境描写的重要性4.4.2 新课:讲解外国小说环境描写的方法和技巧4.4.3 案例分析:分析具体外国小说作品中的环境描写第六章:外国小说的主题探讨6.1 教学目标6.1.1 理解外国小说主题的多样性6.1.2 掌握外国小说主题的挖掘和解读方法6.1.3 培养学生的批判性思维和文学评论能力6.2 教学内容6.2.1 外国小说主题的种类与表现6.2.2 外国小说主题的挖掘与解读6.2.3 外国小说主题探讨的案例分析6.3 教学方法6.3.1 讲授法:介绍外国小说主题的种类与表现6.3.2 案例分析法:分析具体外国小说作品的主题探讨6.3.3 小组讨论法:探讨外国小说主题的挖掘与解读方法6.4 教学步骤6.4.1 导入:强调外国小说主题的多样性和重要性6.4.2 新课:讲解外国小说主题的种类与表现6.4.3 案例分析:分析具体外国小说作品的主题探讨6.4.4 小组讨论:探讨外国小说主题的挖掘与解读方法第七章:外国小说的象征与隐喻7.1 教学目标7.1.1 理解外国小说中象征与隐喻的作用7.1.2 掌握外国小说中象征与隐喻的识别和分析方法7.1.3 培养学生的文学鉴赏能力和批判思维7.2 教学内容7.2.1 外国小说中象征与隐喻的定义与作用7.2.2 外国小说中象征与隐喻的类型与用法7.2.3 外国小说中象征与隐喻的案例分析7.3 教学方法7.3.1 讲授法:介绍外国小说中象征与隐喻的定义与作用7.3.2 案例分析法:分析具体外国小说作品中的象征与隐喻7.3.3 小组讨论法:探讨外国小说中象征与隐喻的识别和分析方法7.4 教学步骤7.4.1 导入:强调外国小说中象征与隐喻的重要性7.4.2 新课:讲解外国小说中象征与隐喻的定义与作用7.4.3 案例分析:分析具体外国小说作品中的象征与隐喻7.4.4 小组讨论:探讨外国小说中象征与隐喻的识别和分析方法第八章:外国小说的风格与流派8.1 教学目标8.1.1 了解外国小说风格的多样性8.1.2 掌握外国小说主要流派的特点8.1.3 培养学生的文学鉴赏能力和批判思维8.2 教学内容8.2.1 外国小说风格的种类与特点8.2.2 外国小说的主要流派及其代表作品8.2.3 外国小说风格与流派的案例分析8.3 教学方法8.3.1 讲授法:介绍外国小说风格的种类与特点8.3.2 案例分析法:分析具体外国小说作品的不同风格与流派8.3.3 小组讨论法:探讨外国小说风格与流派的识别和分析方法8.4 教学步骤8.4.1 导入:强调外国小说风格与流派的多样性和重要性8.4.2 新课:讲解外国小说风格的种类与特点8.4.3 案例分析:分析具体外国小说作品的不同风格与流派8.4.4 小组讨论:探讨外国小说风格与流派的识别和分析方法第九章:外国小说的翻译与批评9.1 教学目标9.1.1 理解外国小说翻译的重要性9.1.2 掌握外国小说翻译的基本原则与技巧9.1.3 培养学生的翻译鉴赏能力和批判思维9.2 教学内容9.2.1 外国小说翻译的原则与挑战9.2.2 外国小说翻译的技巧与实践9.2.3 外国小说翻译与批评的案例分析9.3 教学方法9.3.1 讲授法:介绍外国小说翻译的原则与挑战9.3.2 案例分析法:分析具体外国小说作品的翻译案例9.3.3 小组讨论法重点和难点解析一、外国小说概述:理解外国小说的起源、发展及其基本特点,为学生提供一个宏观的文学背景。

《外国小说欣赏》知识梳理,高考小说技巧都在这里!展开全文《外国小说欣赏》知识梳理!第一单元话题:叙述1.叙事角度(1)全知视角:往往用第三人称来叙事。

叙事人相当于上帝,他对情节的发展,人物的心理、命运了如指掌,甚至走到前台对人物评头论足。

好处:①便于作者对人物、情节的掌控;②便于作者对人物进行评判,使作者的倾向鲜明地展示在读者面前。

(2)有限视角:往往用第一人称来叙事。

依靠人物的眼睛来看小说中的世界。

好处:给读者留下想象空间,让读者去推理、评判。

2.叙述人称(1)第一人称:使小说显得亲切,拉近作品和读者的距离,便于抒发感情。

(2)第三人称:以旁观者身份来讲述故事,叙述相对自由。

(3)第二人称:拉近叙述者与人物之间的距离,抒情气息浓。

1.《桥边的老人》海明威(1)主题:通过描写老人在逃难路上对家中动物的挂念,揭示战争的罪恶,呼唤人性与爱的回归。

(2)艺术特色:A.以小见大B.叙述简约,含蓄深远(3)作者:海明威,美国小说家。

1954年因中篇小说《老人与海》获得诺贝尔文学奖。

美国“迷惘的一代”的代表作家。

塑造了以桑提亚哥为代表的“可以把他消灭,但就是打不败他”的“硬汉性格”。

在艺术上,他提出了著名的“冰山理论”。

他的代表作还有长篇小说《太阳照样升起》《永别了,武器》和《丧钟为谁而鸣》等。

2.《墙上的斑点》伍尔芙(1)主题:通过描写主人公对斑点的六次猜想,表现作者对生命的神秘与不可控制、对自由的向往、对男权的否定等等思想感情。

(2)艺术特色A.辐射状结构B.自由联想(3)作者:弗吉尼亚·伍尔芙,英国女作家,批评家,意识流小说的代表人物之一。

《墙上的斑点》是她第一篇典型的意识流作品。

第二单元话题:场景1.场景:小说是由一个个场景构成的。

它是以人物为中心的环境描写。

(人物+事件+环境)2.场景:公共场景和私人场景3.场景的功能(1)给全篇“定调”(2)营造意境与渲染气氛(3)导引人物出场(4)揭示人物性格(5)作为象征4.风景的意义(参考初中知识:景物描写的作用)(1)营造氛围,渲染气氛。

高二(下)《外国小说欣赏》课文整理(一)高二(下)《外国小说欣赏》课文整理(三)——话题有别于第三人称的两相疏离,别有一种依恋和欣赏的意味。

场景场景是小说最小的构成因素,有大小场景之分。

就是我们常说的“场面描写”,不同于环境描写,是以人物为中心的环境描写,一般由人物、事件和环境组成。

是生活的横截面。

场景能够:(1)给全篇定调;(2)营造意境与渲染气氛;(3)导引人物出场;(推动情节发展和为后文铺垫)(4)揭示人物性格;(5)作为象征,有揭示主题的作用。

(注意和环境描写的作用区分)主题小说必有主题,宽泛意义的主题称为“母题”。

有时材料比作家想要表达的更有思想。

写作目的不外两种:讲故事和讲道理。

小说忌讳“主题鲜明”,主张“形象大于思想”,小说的主要功能是叙事而不是说理,小说通过形象将“理”蕴涵其中。

小说通过客观描绘、隐喻、象征暗示出主题,所以主题就有多种可能。

罗兰巴特说:作品一旦产生,作者就死了。

一千个读者就有一千个哈姆雷特。

这种模糊处理,说不尽的主题,反而增加了小说的艺术魅力。

人物人物是小说的三要素之一。

贴着人物写,就是贴着人物的心理写,贴着人物的言行写。

所以分析小说,要注意体会人物的内心和言行。

(注意分析教读课文里的人物如娜塔莎、丹柯、朱阿等)扁平人物是类型人物或漫画人物,如《变色龙》里的奥楚蔑洛夫。

圆形人物性格较为复杂,往往都是多义与多变的人物。

比方美国小说加玛格丽特·米切尔的《飘》里的斯佳丽。

(分析课文里的扁平人物和圆形人物)人物个性化和人物类型化,在现代小说里人物开始退隐。

卡夫卡《城堡》和《审判》里的人物都叫K,性格也当然无存。

情节情节是文学作品中的事件、主要故事的策划或设计,按照因果关系联系起来的一系列事件的逐步展开。

是故事的核心,它在整体上决定了故事的走向和发展。

细节比情节更具体,更有针对性。

三者故事最大,情节次之,最末细节,最富有表现力。

情节的运行方式有:1、发生—发展—高潮—结局。

选择性必修上册语文外国小说欣赏《外国小说欣赏》中的观点

主题一“小说忌讳主题鲜明,主题鲜明对于小说很难说是一个优点人物一“圆形人物”和“扁平人物”概念虚构区分“事实”与“真实”,心灵真实。

《外国小说欣赏》课文整理一话题

叙述之一

叙述角度:小说要有一个讲述的人,即故事由难来讲。

叙述可以分为全知视角和有限视角。

第一人称,叙事者同时也是故事里的人物,他是站在故事内部的参与者角度来讲述故事,是有限视角。

第三人称叙述可以是有限的也可是无限的(全知)。

传统小说《三国演义》就是全知视角,莫泊桑的《项链》也是。

叙述之二

叙述人称:

第一人称真实亲切、拉近作品和读者的距离,便于抒情。

但在叙述上会受限制。

(《墙上的斑点》叙述者是我,但是全知视角)。

第三人称比较自由,可以深入人物内心,可以展示不同人物在不同地点同时发生的事情。

但它缺乏亲切感,有一定的距离。

契诃夫的《万卡》就采用了第三人称,但里面人物的信和内心独白是第一人称。

既利于交代背景,也有利于抒发感情,令人心酸落泪

第二人称“你”既拉近叙述者和人物的距离又有别于第三人称的两相疏离,别有一种依恋和欣赏的意味。

《外国小说欣赏》教案全集一、教学目标:1. 让学生了解并欣赏外国小说的多样性与独特性。

2. 培养学生对外国文学作品的阅读兴趣和欣赏能力。

3. 通过分析外国小说的人物、情节、主题等元素,提高学生的文学鉴赏能力。

二、教学内容:1. 外国小说的基本概念与分类。

2. 外国小说的历史发展与代表作品。

3. 外国小说的人物塑造、情节安排、主题表达等艺术手法。

4. 分析与欣赏外国小说中的优秀作品。

三、教学方法:1. 讲授法:讲解外国小说的基本概念、分类、历史发展等知识。

2. 案例分析法:分析外国小说中的典型作品,引导学生欣赏其中的艺术手法。

3. 讨论法:组织学生针对小说的某一主题进行讨论,提高学生的鉴赏能力。

4. 阅读法:引导学生阅读外国小说,培养学生的阅读兴趣和习惯。

四、教学准备:1. 教材:选用一部涵盖外国小说知识的教材,如《外国文学史》。

2. 参考书目:为学生提供一批外国小说参考书目,以便拓展阅读。

3. 课件:制作与教学内容相关的课件,辅助讲解与展示。

4. 网络资源:搜集外国小说的相关视频、音频、文章等资源,丰富教学手段。

五、教学评价:1. 平时成绩:考察学生课堂参与、讨论发言、作业完成等情况。

2. 阅读笔记:检查学生对外国小说的阅读情况,了解其对作品的欣赏与思考。

4. 期末考试:设置有关外国小说的题目,测试学生的掌握程度。

六、教学安排:1. 课时:本课程共32课时,每课时45分钟。

2. 教学进度安排:第1-4课时:外国小说的基本概念与分类第5-8课时:外国小说的历史发展与代表作品第9-12课时:外国小说的人物塑造、情节安排、主题表达等艺术手法第13-16课时:分析与欣赏外国小说中的优秀作品七、教学重点与难点:1. 教学重点:外国小说的基本概念与分类外国小说的历史发展与代表作品外国小说的人物塑造、情节安排、主题表达等艺术手法分析与欣赏外国小说中的优秀作品2. 教学难点:外国小说的人物塑造、情节安排、主题表达等艺术手法的深入理解对外国小说中的优秀作品的鉴赏与分析八、教学过程:1. 导入:通过引入外国小说的经典片段,激发学生的兴趣。

《外国小说欣赏》总复习

什么是小说?

传统观点认为:小说是以刻画人物为中心,通过完整的故事情节和具体的环境描写来反映社会生活的一种文学体裁。

(古典小说、19世纪现实主义小说)。

现在观点认为:小说是作家凭想象虚构的一个世界。

(现代小说如《墙上的斑点》)

A叙述

叙述角度:小说要有一个讲述的人,即故事由谁来讲。

叙述可以分为全知视角和有限视角。

第一人称,叙事者同时也是故事里的人物,他是站在故事内部的参与者角度来讲述故事,是有限视角。

第三人称叙述可以是有限的也可是无限的(全知)。

传统小说《三国演义》就是全知视角,莫泊桑的《项链》也是。

叙述人称:第一人称真实亲切、拉近作品和读者的距离,便于抒情。

但在叙述上会受限制。

(《墙上的斑点》叙述者是我,但是全知视角第三人称比较自由,可以深入人物内心,可以展示不同人物在不同地点同时发生的事情。

但它缺乏亲切感,有一定的距离。

契诃夫的《万卡》就采用了第三人称,但里面人物的信和内心独白是第一人称。

既利于交代背景,也有利于抒发感情,令人心酸落泪。

第二人称“第二人称“你”既拉近叙述者和人物的距又有别于第三人称的两相疏离,别有一种依恋和欣赏的意味。

B场景场景是小说最小的构成因素,有大小场景之分。

就是我们常说的“场面描写”,不同于环境描写,是以人物为中心的环境描写,一般由人物、事件和环境组成。

是生活的横截面。

场景作用:(1)给全篇定调;(2)营造意境与渲染气氛;(3)导引人物出场;(推动情节发展和为后文铺垫)(4)揭示人物性格;(5))作为象征,有揭示主题的作用。

从“场景”的角度欣赏小说的要点与步骤:

1、结合小说具体内容,用自己的话概括小说描写了怎样的场景(…的人在…的环境里做…的事)

2、用一两个双音节词点明这个场景的特点

3、点明场景描写在小说中起到的具体作用。

4、点出这个场景描写与小说主题之间的联系

C主题

小说必有主题,宽泛意义的主题称为“母题”。

有时材料比作家想要表达的更有思想。

写作目的不外两种:讲故事和讲道理。

小说忌讳“主题鲜明”,主张“形象大于思想”,小说的主要功能是叙事而不是说理,小说通过形象将“理”蕴涵其中。

小说通过客观描绘、隐喻、象征暗示出主题,因此主题就有多种可能。

从“主题”角度对小说进行欣赏的要点和步骤:

1、用简洁的语言概括小说记叙和描写了怎样的故事(内容),塑造了怎样的形象。

2、结合上述的内容和形象的特点,表现(揭示、讽刺、鞭挞、赞美、歌颂等)了怎样的思想(现象、情感、精神等)

3、简要说说小说主题的价值和意义。

注意:要结合小说,注意主题的多义性,新颖和创新

D人物

要点:1、“贴着人物写”。

一是贴着人物的心直接深入人物内心,写出人物的精神世界。

一是贴着人物言行写,以人物自身的言语和行动来刻画人物。

2、最常见的心理描写手段是内心独白;梦境描写和幻觉描写也是一种心理描写手段。

梦境往往是现实无法达到的渴望的折射和反映。

《卖火柴的小女孩》

3、人物的内心世界,不是封闭的,情感、情绪、念头等,最终都会流露出来。

(言语、行动、神态、细节)

4、古典小说中的人物:个性化;现代小说中的人物:类型化。

古典小说中的人物是具体的,尽管他的性格中蕴涵着人类的普遍特性,但确实是一个区别于他人的性格鲜明的人。

而现代小说中人物的性格越来越模糊,甚至连人物的外貌面目都没有,留下的只是“心理的真实”这个人物是一群人的缩影,甚至是人类的缩影。

如《沙之书》《骑桶者》。

(1)、从“只言片语”、“一举一动”来认识人物

文学作品塑造人物常常借助于语言、行动、外貌和心理等描写方法,鉴赏人物形象,和心理等描写方法,鉴赏人物形象,一定要抓住最能体现人物个性特征的外貌、语言、行动和内心活动,深入细致的加以分析。

尤其是在篇幅短小的阅读语段,作品中人物的“只言片语”、“一举一动”、不易察觉的神情、细微的内心波澜,都是人物思想性格的具体呈现;对深入鉴赏人物有极为重要的作用。

(2)、从人物活动的社会环境来发现人物

作者每塑造一个人物,都是把他作为一定社会历史时期的典型人物来对待的。

合理地鉴赏人物形象,便要注意紧扣环境因素,把人物置于一定的社会历史背景中去考察,在把握鲜明的人物个性的同时,看他是否代表了那个时期很多类型的人,否则,就不能从中发现更多的人,就不能领会作品的社会认识价值,这样的鉴赏评价自然流于肤浅。

(3)、从多侧面、多层次来把握人物形象

文学作品中的人物形象,往往有多重复杂的性格。

鉴赏人物形象,不要停留在静态的、单一的思维上,不要用一种解释去框套人物,不要轻易下非此即彼的简单绝对结论。

要处理好两层关系:一是主要人物与次要人物的关系,重在主要人物的赏析;二是主要人物的主要倾向与次要倾向的关系,重在主要性格的把握、理解与评价。

(4)、从作品的整体出发来分析人物

我们评价人物形象,必须从作品的整体出发,围绕作品的主题进行考察、鉴别、判断、评价,切不可用部分代替整体,以一叶而障目。

人物具有怎样的个性,为什么会具有这种个性,都得用主题要素来衡量,人物的只言片语、一举一动都不可能游离于作品的主题。

从“人物”角度对小说进行赏析的要点”

用什么笔墨塑造的(结合作品列举典型例),塑造了怎样的人物,有着怎样的性格,蕴涵着什么认识意义。

E情节

之一

情节是文学作品中的事件、主要故事的策划或设计,按照因果关系联系起来的一系列事件的逐步展开。

情节是故事的核心,它在整体上决定了故事的走向和发展。

细节比情节更具体,更有针对性。

三者故事最大,情节次之,最末细节,最富有表现力。

之二

情节的运行方式有:

1、发生—发展—高潮—结局。

(基本模式)(注意倒叙)

2、摇摆。

(海明威的《老人与海》和契诃夫的《变色龙》故事不是一下子讲完而是在摇摆中进行)

3、出乎意料和情理之中。

(欧亨利式的结尾:《麦琪的礼物》、《最后一片长青藤叶》警察与赞美诗》)

从“情节”角度对小说进行欣赏的要点和步骤:

1、梳理小说的情节,指出情节运行的模式

2、抓住情节的“细节”、“摇摆”、“运行的动力”、“戏剧性”的某个方面进行赏析。

3、点出情节对表现主题所起到的作用。

F结构

结构是一个“容器”,一能将生活中的点滴事件、情绪固定下来,二是还能充分展示生活本身的多姿。

(《半张纸》中的半张纸),长篇小说也需要结构(如《百年孤独》、铁皮鼓》都需要。

)

注意结构和线索的关系。

注意结构中的层层推进的作用(清晰、引人入胜、有节奏感)。

组织结构的方式,比如按时间、空间、物、心理等。

乔伊斯的《尤利西斯》斯特的《追忆逝水年华》和福克纳的《喧嚣与骚动》。

从“结构”角度对小说赏析的要点和步骤:

1、抓住小说的“容器”即结构要点

2、判断结构是依赖情节的力量还是情绪的勾连等来构成

3、分析属于哪种结构模式

线性结构(延迟)、生活横断面、心理时序

4、描述要点并联系主题、

G情感

感动是衡量小说的重要标准,情感是小说的动力,感情是一个作家创作得以维系的根本保证。

作家根据材料的“情感价值”来取舍时间,一秒钟可以很长,十年也可以很短。

悲悯情怀是最崇高的情感。

情感的处理往往是节制胜于放纵,适当的节制更能打动人。

小说家要将情感不断积累升华,蓄势待发,比如《山羊兹拉特》。

现代主义小说出于反思和批判西方现代工业化社会对人的“异化”的目的,渐渐远离温情的关照,甚至把情感降低到了“零度”,不再将感情作为小说的题材。

但这并不是说小说不要情感,而是表达方式收敛了。

H虚构

虚构是小说的灵魂,没有虚构就没有小说。

小说中的真实是一种想象和虚构的真实,是一种真实的谎言。

小说最终表达的不是某种事实,而是一种具有审美魅力的真实。

艺术的真实固然与生活的真实有关,但艺术的真实绝不等于生活的真实。

I小说考点解释之一

小说三大要素:情节、人物和环境。

所以考试也会围绕三个要点展开。

读小说第一步要读懂小说,理清课文情节思路,体会这样安排的意义(比如倒叙的作用),归纳主题思想;

第二步分析小说人物,特别要抓住小说人物言行、心理(环境对人物塑造也有作用,如《炮兽》)进行分析,从而归纳人物形象,通过知人论世,了解背景解读塑造该人物的意义;

小说考点解释之二

第三步分析小说的环境,主要是归纳环境的特点和环境的作用(重点是环境对情节推动的作用、人物塑造的作用和主题深化的作用)。

第四步,要认真品读小说的语言,分析某些词、句在文中的作用,比如对塑造人物、表现环境、深化主题上的作用,学会鉴赏评价。