魏晋南北朝时期的音乐机构

- 格式:pptx

- 大小:116.94 KB

- 文档页数:8

95SONG OF YELLOW RIVER 2023/ 23西晋,与引言中提到的北魏前期的政治、文化环境的特殊性有直接关系。

(二)乐部北魏音乐管理系统中有一个特殊的机构叫做“乐部”。

因为该机构前无古人,后无来者,有学者认为此应是指音乐部类而非机构。

近几年来学界对乐部及尚书的存在已经达成共识,并考证乐部以下设有乐部尚书、乐部郎的职位。

然而,对于乐部的性质及职能的界定依然有一些值得提出异议的地方。

乐部设置的时间是以乐部尚书这一职位的出现为标志的,然而在《魏书·官氏志》中并未记载乐部尚书一职的设置时间。

《魏书》载“子石洛,世祖初,为羽林郎,稍迁散骑常侍。

从征赫连昌,为都将,以功拜乐部尚书……”此记载是关于“乐部尚书”的最早记载,时间当在公元426年春至公元428年春三月前后。

乐部的职能范围:《南齐书》载:“佛狸置三公、太宰、尚书令、仆射、侍中,与太子共决国事。

殿中尚书知殿内兵马仓库,乐部尚书知伎乐及角史伍伯,驾部尚书知牛马驴骡,南部尚书知南边州郡,北部尚书知北边州郡”。

《魏书》载:“《礼》云:嫁女之家,三日不熄烛;娶妇之家,三日不举乐。

今诸王纳室,皆乐部给伎以为嬉戏,而独禁细民,不得作乐,此一异也”。

“允年涉危境,而家贫养薄。

可令乐部丝竹十人,五日一诣允,以娱其志。

”“虽经众议,于时卒无洞晓声律者,乐部不能立,其事弥缺。

”经过上述记载,可以发现以下几条信息:1.乐部尚书掌管伎乐及角史伍伯;2.乐部可以给王室乐伎;3.乐部管理丝竹乐人;4.洞晓声律者才能充任乐部。

由此可见凡是乐部的职能皆与乐人有关,可以说乐部与“太乐、总章、鼓吹”等机构不是一类性质的,它的设置是为了管理和调度乐人、乐伎。

乐部的性质是与礼部、吏部等相同的存在,被称之为“官署”。

乐部职官设置:乐部中除乐部尚书之外,还有乐部郎一职。

《魏书》记载:“乐部郎胡长命妻张氏,事故王氏甚谨。

”此条记载是在高宗文成帝时期,仅有职官名称记载,其他不详。

1礼乐制:是公元前1058年由周公初步制定,后人又不断增补而成的一种十分严格而又繁琐的制度。

2六乐:亦称六代乐舞。

即原始氏族社会传为黄帝之乐的《云门》、传为帝尧的《咸池》、传为帝舜之乐的《韶》和奴隶社会禹的《夏》、商汤的《濩》、周武王的《武》。

3九歌:原为楚国地区民间祭祀歌曲,由十一首楚声歌曲组成,歌词经过诗人屈原整理,为《楚辞》名篇之一。

4八音:中国音乐史上最早的乐器分类法。

西周出现的根据不同制作材料进行分类的方法,分成金,石,土,革,丝,木,竽,竹。

称之为八音。

金—钟、铙,石—磬,土—埙、缶,革—鼓、鼗,丝—琴、瑟,木—柷、敔,匏—笙、竽,竹—箫、篪。

5三分损益法:是在周代正式确立的我国古代生律的方法,它以弦长为基础来计算乐律的理论,是我国最早的乐律计算方法。

此方法还可求得变宫和变徵两音,但黄钟不能还原。

6乐府:是设于秦代的音乐机构,以管理音乐的收集、整理、改编、演出等工作。

7相和歌:是汉代北方兴起的一种歌曲形式。

它的伴奏有笙、笛、节、琴、瑟、琵琶、筝等七种。

魏晋南北朝时期,相和歌发展为清商乐,沿用相和三调,改称“清商三调”。

8鼓吹乐:是秦汉时期得名并发展起来的一种以吹管乐器和打击乐器为主,兼有歌唱的器乐合奏形式。

9百戏:是上承周代散乐,多种民间艺术的汇合,包括杂技、魔术、歌舞等多种形式。

10京房:本姓李,字君明,西汉时律学家。

为解决三分损益法所生十二律不能回到黄钟律,而继续上下相生推演为六十律,虽未合实用,但他对平均律的探索启发了后来者。

11胡笳十八拍:这是蔡琰于公元208年左右参考胡笳的声音而作的古琴曲。

全曲18段,逐层倾诉了被掠、思乡、别子、归汉等一系列遭遇,表现出战乱年代里一个女子的悲欢离合。

该曲表明汉代琴曲在演奏形式上的一个新特点,即琴的演奏与歌唱相结合。

12清商曲:是东晋北朝期间,继承汉魏相和诸曲,吸收当时民间音乐发展而成的俗乐之总称。

13歌舞戏:指南北朝末年兴起的一种有故事情节、有角色化妆表演、载歌载舞或同时兼有伴唱和管弦伴奏的戏曲雏形。

魏晋南北朝的音乐与文化影响探寻随着中国历史的发展,魏晋南北朝时期是一个比较重要的历史时期,而音乐则是这个时期最为重要的艺术形式之一。

在这个时期,音乐的发展历程与文化的演变息息相关。

下面,本文将从多个方面来探寻魏晋南北朝的音乐与文化影响。

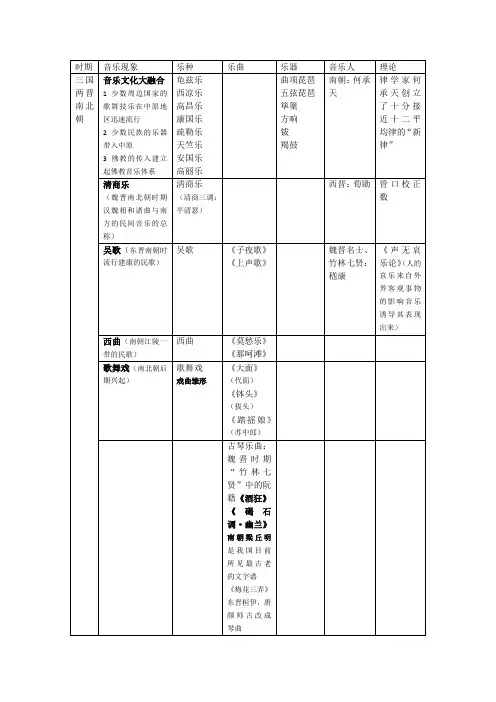

一、魏晋南北朝时期音乐魏晋南北朝时期,是中国音乐发展的一个重要时期,这个时期的音乐特点在于吸收了汉朝和魏晋之前的音乐特点,以及少量胡乐的音乐特点,因而形成了一种独特的音乐风格。

1.乐曲类型魏晋南北朝时期的乐曲类型主要有宫商角徵羽五声,以及诸多不同的套曲。

同时,不同的机构,如乐队和宫廷办事处互相竞争和合作,也对音乐形成了巨大的影响。

2.音乐表现手法与唐代不同的是,魏晋南北朝时期的音乐强调“以情动人”的表现手法,曲调更为柔和、缓慢,而文人雅士对音乐的理解和表现也更为重视。

3.音乐流行度魏晋南北朝时期的音乐流行于宫廷、士族和寺庙,并且也在农民、手工业者之间广泛流传。

此外,魏晋南北朝时期的音乐对隋唐时期、宋元明清时期的音乐都产生了很大的影响。

二、魏晋南北朝时期文化影响魏晋南北朝时期也是一个重要的文化时期。

在这个时期,许多重要的文化人物活跃在这个时期,如曹操、诸葛亮、王羲之、费孝通等等。

1.诗歌在魏晋南北朝时期,诗歌在文化艺术中占据了很重要的地位,并形成了自己的独特风格。

王羲之、陆机、陶渊明等文学巨匠都是很有影响力的诗人。

2.书法魏晋南北朝时期的书法理论有了重大进展,开创了中国书法史上独特的一页,成为了一种独立的工艺及艺术,且至今仍然受到广大书法爱好者的喜爱。

3.哲学思想魏晋南北朝时期的哲学思想也有很大程度的影响。

诸如王充、王弼、陆机、玄奘、罗敷等思想家的思想,都推动了当时的科学哲学思想的发展。

三、魏晋南北朝时期音乐文化产生的影响1.传承音乐思想魏晋南北朝时期的音乐在历史上产生了很大的影响。

它不仅推动了当时音乐艺术形式和风格的发展,而且形成了一种独特的音乐文化符号,对后来的音乐批评和评论家们产生了重大的影响。

转第三章汉魏晋南北朝时期的音乐(公元前206年--公元前589年)一、概述短暂的秦王朝揭开了封建大一统的序幕。

它虽然在音乐文化的发展方面并未留下很多业绩,但一统思想,包括开水渠;修驿道;筑长城;统一文字、货币、度量衡等力图规范化的政策措施,却给音乐文化的发展留下了印迹。

汉承秦制。

汉初,由于统治阶级采取了发展封建制的政策,西汉文、景之治与汉武帝时期接连出现了两个科学文化发展的高峰,音乐文化的发展也相应进入了中古伎乐时期。

三国、两晋、南北朝时期是中国音乐文化上承秦、汉,下启隋、唐的重要时期。

这一时期社会历史的发展以动荡、割据为特点。

以三国建立,到梁、陈灭亡的三个半世纪中,除西晋灭吴后有过短暂的统一外,我国长期处于南北分裂状态。

北方先后出现了20多个政权;南方前后经历了六个王朝。

在这种分裂状态下,战乱不可避免,各个政权的分立、对峙,也造成了一些相对稳定的局面,为音乐文化的发展创造了一定的条件。

特别是由于局部战争而造成的民族迁徙和融合,使得中原文化传统在并未中断的情况下进一步融汇外来文化而得到新的继承和发展。

二、乐府乐府是汉代兴盛起来的,以采集改编民间音乐为主的音乐机构。

它的设置,可以上溯到秦代。

乐府的兴旺发达是在西汉武帝时期。

此时的乐府较多地担负了搜集民间歌谣的职司。

西汉乐府规模达到过1000余人。

其中各类乐人分工精细,除演奏员外,还包括了乐器制造的工匠。

"乐府"一词的含义,后来扩大为三种:其一是作为音乐机构的乐府;其二是乐府机构采用过的诗歌,以及后人拟作的类似的民间诗歌或文人诗作;其三大凡入乐或不入乐的,曾和音乐有关的各种体裁的音乐、文学作品也有"乐府"之称。

李延年是乐府中重要的音乐家。

中山人,出身娼门,地位卑微。

他的音乐才能很受汉武帝的赏识。

其主要成就是能够创作歌曲,即所谓"为之新声曲"。

三、相和歌汉代北方兴起的歌曲形式。

最初产生于一些民间没有伴奏的歌谣,即"徒歌"。

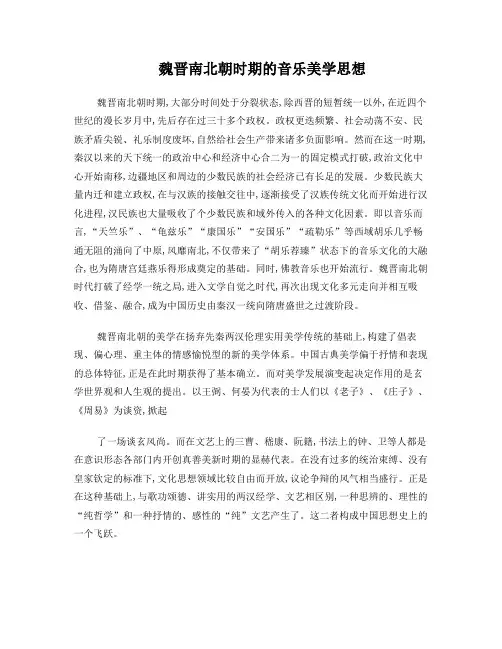

魏晋南北朝时期的音乐美学思想魏晋南北朝时期,大部分时间处于分裂状态,除西晋的短暂统一以外,在近四个世纪的漫长岁月中,先后存在过三十多个政权。

政权更迭频繁、社会动荡不安、民族矛盾尖锐、礼乐制度废坏,自然给社会生产带来诸多负面影响。

然而在这一时期,秦汉以来的天下统一的政治中心和经济中心合二为一的固定模式打破,政治文化中心开始南移,边疆地区和周边的少数民族的社会经济已有长足的发展。

少数民族大量内迁和建立政权,在与汉族的接触交往中,逐渐接受了汉族传统文化而开始进行汉化进程,汉民族也大量吸收了个少数民族和域外传入的各种文化因素。

即以音乐而言,“天竺乐”、“龟兹乐”“康国乐”“安国乐”“疏勒乐”等西域胡乐几乎畅通无阻的涌向了中原,风靡南北,不仅带来了“胡乐荐臻”状态下的音乐文化的大融合,也为隋唐宫廷燕乐得形成奠定的基础。

同时,佛教音乐也开始流行。

魏晋南北朝时代打破了经学一统之局,进入文学自觉之时代,再次出现文化多元走向并相互吸收、借鉴、融合,成为中国历史由秦汉一统向隋唐盛世之过渡阶段。

魏晋南北朝的美学在扬弃先秦两汉伦理实用美学传统的基础上,构建了倡表现、偏心理、重主体的情感愉悦型的新的美学体系。

中国古典美学偏于抒情和表现的总体特征,正是在此时期获得了基本确立。

而对美学发展演变起决定作用的是玄学世界观和人生观的提出。

以王弼、何晏为代表的士人们以《老子》、《庄子》、《周易》为谈资,掀起了一场谈玄风尚。

而在文艺上的三曹、嵇康、阮籍,书法上的钟、卫等人都是在意识形态各部门内开创真善美新时期的显赫代表。

在没有过多的统治束缚、没有皇家钦定的标准下,文化思想领域比较自由而开放,议论争辩的风气相当盛行。

正是在这种基础上,与歌功颂德、讲实用的两汉经学、文艺相区别,一种思辨的、理性的“纯哲学”和一种抒情的、感性的“纯”文艺产生了。

这二者构成中国思想史上的一个飞跃。

魏晋人的生活与人格具有自然主义和个性主义的特征,“任自然”的审美意识,本质地表现为自然主义与个性主义的有机统一,因而成为魏晋南北朝时期审美意识的主流。

第四章两晋南北朝的音乐宫廷音乐:清商乐、北歌、百戏、故事歌舞清商乐,也叫清商曲,简称清商,清乐,(被誉为华夏正声,在南方吴声,西曲的基础上继承相和歌传统而发展的新乐种)主要是南方音乐,包括江南吴声、荆楚西声。

吴声,又称吴声歌,在民间都是徒歌的形式,伴奏乐器有箎、箜篌、琵琶等,音乐特点是曲尾常用虚词唱出的“送声”。

是一种独唱性质的抒情曲。

西曲,也称西曲歌,包括舞曲和“倚歌”。

舞曲为集体歌舞,音乐特点曲尾有实词或虚词的“送和声”,由众人齐唱的形式。

“清商三调”平调、清调、瑟调。

“北歌”,又叫“真人代歌”,与原来的横吹曲相互融合,发展成为军乐,“鼓角横吹曲”。

百戏类似现代额杂技,汉代发展,南北朝百戏大盛。

故事歌舞的发展,为我国戏曲的建立创造必要的条件。

各民族音乐的大融合:龟兹—新疆库车,西凉—甘肃,高昌—新疆吐鲁番,康国—乌兹别克斯坦,安国—中亚古国,乐器箜篌、琵琶、五弦、笛、箫、正鼓。

疏勒—新疆英古沙城,乐器竖箜篌、琵琶、五弦、横笛、箫、筚篥、答腊鼓、腰鼓、羯鼓、鸡娄鼓。

天竺—印度,乐器凤首箜篌、琵琶、三弦、笛、铜鼓、毛员鼓、都昙鼓、铜钹、贝。

高丽—朝鲜与韩国,乐器筝、卧箜篌、竖箜篌、琵琶、五弦、笛、苼、箫、小筚篥、桃皮筚篥、腰鼓、齐鼓、担鼓。

西域音乐传入中原原因:1、战事频繁2、“和亲”3、经商乐器有曲项琵琶(印度)、五弦琵琶(印度)、筚篥(龟兹)、方响、锣(西域)、钹(天竺)、星、达卜等。

乐律学的发展:荀勖在制笛发明的过程中发明了“管口校正”何承天提出“十二等差律”(新律)用于解决三分损益法得出的十二律不准的问题。

钱乐之的360律,沈重的360律。

明代朱载堉发明十二平均律。

第五章隋唐五代的音乐隋唐建立由政府管辖和宫廷管辖两个音乐机构。

太常寺是唐代掌管礼乐的最高行政机构,所管辖机构有大乐署、鼓吹署。

宫廷管辖有教坊和梨园。

大乐署管辖雅乐和燕乐。

鼓吹署专管仪仗中的鼓吹音乐。

教坊是宫中训练、培养乐工并演出。

两汉魏晋太常音乐机构考辨

太常——封建社会中掌管礼乐的行政机关,不仅是历史学界研究官僚制度所关注的对象,而且是音乐学界所关注的焦点之一。

据笔者整理发现,关于“太常”音乐机构的研究至今尚未见到,因此,笔者选定从九卿之首“太常”入手,进行音乐机构研究。

笔者以二十四史为史源,主要对涉及两汉魏晋时期“太常”音乐机构相关文献进行研读、归纳,集中讨论两汉魏晋“太常”音乐机构中乐署的音乐类别、音乐制度等情况,以揭示两汉魏晋“太常”音乐机构发展的整体面貌。

本文共分为三章:第一章主要对太常、雅乐、俗乐的基本情况作一介绍,以及它们之间的相互关系进行说明,另外对太常渊源进行考辨。

第二章主要探讨了两汉时期“太常”音乐机构,其中包括了三个方面,首先,对两汉时期“太常”音乐机构进行考证,得出“太乐署”为两汉时期“太常”唯一的音乐机构这一结论。

其次,对太乐署管辖的音乐进行整理归类,西汉时期,笔者以音乐娱神、娱人两大功能为分类标准,将音乐分为宗庙乐、舞及宫廷燕乐两大类,东汉时期,笔者采用了蔡邕的分类方法,将音乐分为大予乐、周颂雅乐两类。

另外,对每种音乐类别的代表作品进行考察;最后,对史书中“古兵法武乐”的称呼进行考证,笔者认为这个称呼为当下人对“巴渝乐”的另一种称谓。

第三章是对魏晋时期“太常”音乐机构进行探讨,主要对这一时期太乐署、鼓吹署管辖的音乐进行整理归类,笔者延续采用东汉时期的分类标准,并对每种音乐类别的代表作品进行了考察分析。

除此之外,笔者在撰写过程中,发现《宋书》与《晋书》在记载中有相出入的地方,在此给予指出。

第一章原始社会音乐1、“葛天氏之乐”:传说中的一种古乐,是远古氏族葛天氏的乐舞,其中包含8首歌曲,主要反映了初民对生产和生活的思想感情。

2、《弹歌》:原始乐舞,反映了原始狩猎生活。

3、《云门》:原始乐舞,黄帝时期崇拜天神的乐舞。

4、《箫韶》:原始乐舞,舜时期宗教性乐舞。

5、河姆渡骨哨:浙江余姚县河姆渡氏族社会遗址发现的距今7000年的几十只骨笛,它们是一些小骨管,开两或三孔。

第二章夏商时期的音乐1、《大夏》:西周时期六代乐舞之一,内容是歌颂大禹治水的功绩。

2、《大濩》:西周时期六代乐舞之一,内容歌颂了商汤伐桀的功绩。

3、编铙:殷墟妇好墓出土的5件一组的商代编铙。

4、编磬:由几个罄组成一套编磬。

现故宫博物院藏有商代三枚一组的编磬,铭文分别是“永启”,“夭余”,“永余”。

第三章西周春秋战国时期的音乐1、大司乐:周初建立的我国最早的宫廷音乐机构。

它的一个重要职能是音乐教育。

它的目的是为了配合礼乐制度,维护周王朝的最高统治。

除此之外的另外两个职能是严格的行政管理和音乐表演职能。

2、八音分类法:八音是指我国周代按照制作材料的不同进行乐器分类的方法。

这也是我国音乐史上最早的乐器分类法。

八音分别是金石土革丝木匏竹。

3、隔八相生法(三分损益法):在三分损益法所生的五律基础上,继续往下生律至第十二律。

每隔八位生一律。

这种计算方法见于《吕氏春秋·音律篇》。

4、八佾:周朝建立的礼乐制度,各个等级所使用的音乐,在规模和排列上有严格的区别和划分。

其中舞队的排列是天子用八佾,诸侯六佾,依次往下递减。

5、乐悬:西周起有关钟、罄乐器数量和设置方位的等级规定。

6、《成相篇》:公元前三世纪战国时期荀子的成相篇,是一篇至今流传下来的兼用韵文和散文的作品,是说唱音乐的远祖,其内容是揭露统治者的愚蠢。

在形式上,它是用一种叫做“相”的打击乐器打着节奏而同时歌唱的一种诗篇。

第四章秦汉时期的音乐1、百戏:百戏是汉代俗乐的主要内容之一,是汉代多种民间艺术的汇合。